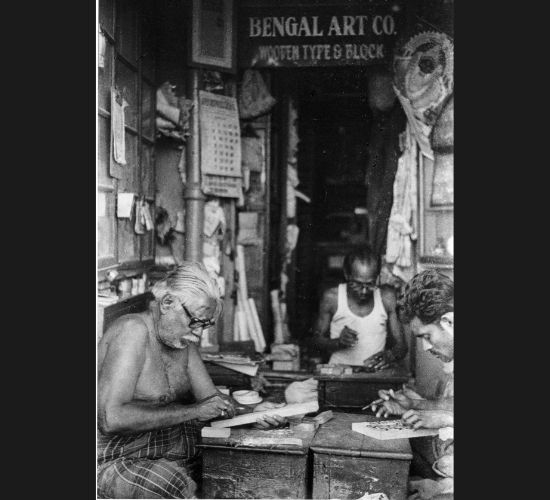

চিৎপুরে ঘুরতে ঘুরতে একদিন সেই আধো অন্ধকার ঘরে দেখা পেলাম অশীতিপর বৃদ্ধ ঘাড় ঝুঁকিয়ে মোটা পাওয়ারের চশমা চোখে দিয়ে একমনে কাঠের উপর বুলি দিয়ে ঠুক ঠুক করে উল্টো অক্ষর কাটছেন। রাস্তার পাশেই কিছুটা উঁচুতে সরু ফালি মতো একটা ঘর। ভিতরে একইভাবে আরও কয়েকজন কাজ করে চলেছে। প্রত্যেকের কাজের জায়গায় উপর থেকে একটা করে আলো নেবে এসেছে। এই আলো জ্বলে থাকে সকাল থেকেই। ঘরের চারপাশে ও দেওয়ালের কাচের শো কেসে নানা ধরনের খোদাইয়ের নমুনা। রাস্তা দিয়ে ট্রাম ঘড় ঘড় করতে করতে চলেছে। ব্যস্ত রাস্তায় রিকশা, ঠেলা, কুলি মাথায় করে বোঝা নিয়ে ছুটছে, অলস গরু রাস্তা জুড়ে বসে থাকলেও কেউ বিরক্ত করে না পাশ কাটিয়ে চলে। এরই মধ্যে কাঠখোদাই হয়ে চলেছে খুট খাট আওয়াজ তুলে।

বয়স্ক খোদাইকারের সঙ্গে কাজের ফাঁকে ফাঁকে আলাপ জমিয়ে নিয়ে জানলাম, তাঁর নাম গোপাল দত্ত। উনিশ শতকের শেষ দিকে জন্ম, কাজ শিখেছেন এখানকারই এক শিল্পীর কাছে, এখন তার ছেলেরা সবাই এর সঙ্গে যুক্ত হয়েছে, এখানেই রয়েছে তারা। চোখ আর বয়সের জন্য বেশি কাজ করতে পারেন না। তাঁর আফসোস, ধীরে ধীরে এই শিল্পটির আয়ু প্রায় শেষের দিকে; মেটাল ব্লক আসার পর থেকেই এর ঘণ্টা বেজে গেছে। অথচ তাঁর শৈশবে তিনি এতটাই ব্যস্ত ছিলেন যে রাতদিন কাজ করে বিশ্রাম পেতেন না। এখান থেকেই কত বটতলার বইয়ে তিনি প্রচ্ছদ ও ইলাস্ট্রেশন করেছেন, পঞ্জিকার বিজ্ঞাপন, ক্যালেন্ডার, যাত্রার নানা ধরনের অক্ষর তাঁর হাত থেকে বেরিয়েছে। এখন যাদের বড় বড় অক্ষর দরকার পড়ে কেবল তারাই আসছেন, এরপর কী হবে জানা নেই।

এই গোপাল বাবু তখন একমাত্র জীবিত কাঠ খোদাই শিল্পী যিনি উনিশ শতকের বটতলার কোলাহল দেখেছেন, বাবু সংস্কৃতির অস্তাচলও দেখেছেন। এখন এই শিল্পটির অস্তাচলও দেখছেন। এরপর উনি আরও কিছু বছর বেঁচে ছিলেন কিন্তু অক্ষম হয়ে পড়েছিলেন। ছেলেরাই তাদের বেঙ্গল আর্ট এর গরিমা বহন করে গেছেন অনেক বছর। আজ আর সেই দোকানের কোনও অস্তিত্ব নেই। কারও কিছু যায় আসে না, জানি না তাঁর ছেলেরা এখন কী করছেন।

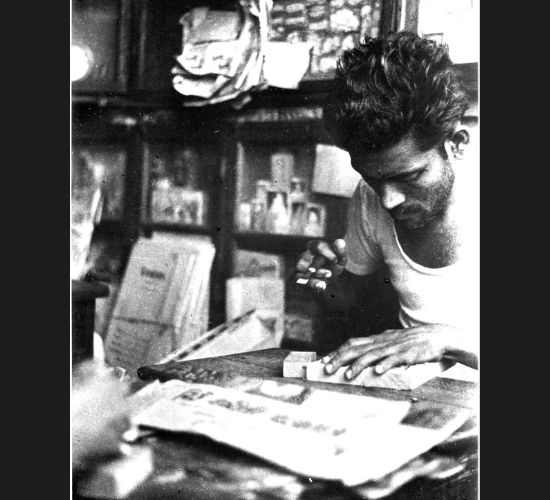

ওই সময়ই আলাপ হয়েছিল আরও এক শিল্পীর সঙ্গে। বিডন স্ট্রিট আর চিৎপুর মোড়ে একটা চায়ের দোকানের পাশে এক চিলতে ঘর, ঘর না বলে আর কী বলব– মানুষটির বসার জায়গার পরে সামান্য যে এক চিলতে জায়গা বেরোয়, সেখানেই একা একা এক মনে কাঠের উপর অক্ষর কেটে চলেছেন। সময়টা ১৯৭২/৭৩ হবে। নাম বলেছিলেন শীতল দাস। কেমন যেন বিরক্ত, বিভ্রান্ত। কিন্তু কাজ করে চলেছেন যন্ত্রের মতো। আমাকে পাত্তা দেবার তাঁর কোনও প্রয়োজন নেই কিন্তু তাঁকে যখন কিছু কাজ দেই তখন পাশের দোকান থেকে চা এনে নিজেও পান করতে করতে কিছুটা কথা বললেন। আসেন অনেক দূর থেকে ট্রেনে করে, প্রতিদিন সঙ্গে করে এইসব কাজের সরঞ্জাম নিয়ে যান বাড়িতে কাজ করবেন বলে, আবার সঙ্গে করে নিয়ে আসেন পরের দিন। পৃথিবীর কোথায় কী ঘটে চলেছে তাঁর কোনও প্রয়োজন হয় না জানার। কাঠ খোদাইয়ের ইতিহাস ভূগোল নিয়ে তার মাথাব্যথা নেই। ওঁর দোকানের প্রায় পাশেই আজও মাথা তুলে আছে শতাব্দী প্রাচীন ডায়মন্ড লাইব্রেরি। তার পাশ দিয়ে ঢুকেছে গরান হাটা। এটাই তো বটতলার প্রাণকেন্দ্র– একসময় রাস্তার দু’পাশে ব্যস্ত বইয়ের কেনাবেচা, ছাপাখানার যন্ত্রের অবিরাম আওয়াজ, মাথায় করে বই নিয়ে হাঁকতে হাঁকতে বিক্রি করে চলেছে বইওয়ালা। শীতল বাবুর শরীরে মনে সেই রোমাঞ্চ নেই, তিনি এখন নিজেই ইতিহাস হয়ে পড়ছেন ক্রমে ক্রমে। কাজের বাইরে একটি কথাও তাঁর পছন্দ নয়। বুঝতে অসুবিধা হয় না, তিনি জীবন যুদ্ধে নাগাড়ে লড়ে চলেছেন। ভয়ে আছেন কতদিন আর এই কাজ করাবার লোকজন আসবেন! তারপর কী করবেন? তিনি যে কাজটা অতি নিপুণভাবে শিখেছিলেন তার কী হবে? মুখ জুড়ে ছিল শঙ্কা।

ওখানে দাঁড়িয়ে মনে পড়তে থাকে একসময় শ্রীরামপুরে মিশনারিরা তাদের ধর্মের প্রচারে ছাপাখানার একটা বিপ্লব করে ফেলেছিলেন (history of wooden block carving in Bengal)। তাদের কথার প্রচারের জন্য বাংলা ভাষা সহ ভারতীয় ও বিদেশি ভাষারও অক্ষর নিজেরাই গড়ে নিয়েছিলেন পঞ্চানন কর্মকারের সহায়তায়। পঞ্চানন কর্মকার ছিলেন বংশগত পেশায় খোদাই শিল্পী। যে কোনও ধাতুর উপরে নানা নকশা খোদাই করতেন অতি দক্ষতায়। মার্শমান, কেরি এঁরা সঠিক মানুষকে বেছে এনে কাজ শিখিয়ে নিলেন। তাঁরা উল্টো অক্ষরের জন্য প্রথমে ম্যাট্রিক্স বানান, তারপর ছাঁচ করলেন তার থেকে ঢালাই করে উল্টো অক্ষর গড়লেন– ব্যস ছাপাখানার এক বিপ্লব শুরু। পঞ্চানন এরপর তার একমাত্র জামাইকে শিখিয়ে দিলেন এর বিভিন্ন কারিগরি বিদ্যা। মনোহর কর্মকার আরও উন্নত করলেন এই অক্ষরকে আর মনোহরের ছেলে কৃষ্ণচন্দ্র করলেন আরও দৃষ্টিনন্দন যা দেশ বিদেশের শিল্পীদেরও মুগ্ধ করেছিল। এই অক্ষর গড়ার কারিগরি বিদ্যা ক্রমে এই অঞ্চলে ছড়িয়ে পড়ে, সেই শুরু ছাপাখানার স্বর্ণ যুগ। নবজাগরণের প্রধান হাতিয়ার অক্ষর।

বটতলার চেহারা আজ পাল্টেছে। ভেবে কষ্ট পাই, বড় অযত্নে এইসব খোদাই শিল্পীরা ছিলেন। মানুষ তাদের ইতিহাস ভুলে গেছে। অতীতের খোদাই শিল্পীদের নাম জানাই ছিল দুষ্কর। যাঁরা নিজেদের নাম খোদাই করে গেছেন তাদের নাম জানা গেছে কেবল, কিন্তু তাদের পরিচয় জানার কেউ চেষ্টাও করেনি। কিন্তু নিঃসন্দেহে তাঁরাই ছিলেন কলকাতার শিল্পের এক নিজস্ব ঘরানার উদ্ভাবক।

আমি যতবারই গেছি এই চিৎপুরে, মনে হয়েছে যেন টাইম মেশিনে চড়ে ঘুরে বেড়াচ্ছি বটতলায়। উনিশ শতকের গন্ধ আমায় আচ্ছন্ন করে রেখেছে।

(চলবে)

ছবি সৌজন্য: লেখক

জন্ম কলকাতায় ১৯৫০ সালে। নিজে শিল্পী, বহু শিল্প বিষয়ক ইতিহাস ও প্রবন্ধ রচনা করেছেন। দীর্ঘ বছর যাবত উনিশ শতকের কলকাতার কাঠ খোদাই নিয়ে গবেষণা করে চলেছেন। তার উল্লেখযোগ্য বই Woodcut prints of nineteenth century Calcutta (১৯৮২), উনিশ শতকের কলকাতার কাঠ খোদাই শিল্পী প্রিয় গোপাল দাস (২০১৩), আদি পঞ্জিকা দর্পণ (২০১৮, বাংলা একাডেমি পুরস্কার প্রাপ্ত), কলকাতার কাঠ খোদাই ( ২০২২) রাজ্য সরকারের বিনোদ বিহারী মুখোপাধ্যায় স্মৃতি পুরস্কার ২০২২।