প্রবাসে স্থানীয় গার্জেন

বছর পনেরো আগে আমি একটি টেলিভিশন চ্যানেলের কাছ থেকে একটা ফোন পাই। সম্ভবত ভারতীয় দূতাবাস থেকে কেউ আমার নাম এবং নম্বর দিয়েছিল ভদ্রমহিলাকে।

ফোনের কারণটা বেশ অন্যরকম ছিল। একটি এগারো ক্লাসের অস্ট্রেলিয় ছাত্রীকে ভারতে পাঠানো হবে। মেয়েটির এক মাসের থাকার ব্যবস্থা করতে হবে এমন একটি রক্ষণশীল পরিবারে যেখানে কাছাকাছি বয়সের কোনও সন্তান কড়া শাসনে বড় হচ্ছে। উদ্দেশ্য, সম্পূর্ণ ভিন্ন এক সাংস্কৃতিক পরিবেশে মেয়েটির অভিজ্ঞতা এদেশীয় দর্শকদের কাছে পৌঁছে দেওয়া। চ্যানেলের কয়েকজন সাংবাদিক ও ফোটোগ্রাফারও প্রকল্পটির সঙ্গে যুক্ত থাকবেন মেয়েটির অভিজ্ঞতাকে একটি তথ্যচিত্রে রূপায়িত করার জন্য। পশ্চিমী দুনিয়ায় কোনও কিছুই নিখরচে হয় না। চ্যানেলটি জানিয়েছিল পরিবারটিকে মেয়েটির থাকা-খাওয়ার খরচ দেবে।

আমার সঙ্গে যোগাযোগ এই ধরনের কোনও পরিবারের সন্ধান দেওয়ার জন্য। ভদ্রমহিলাকে বেশ উৎসাহ ভরেই জানিয়েছিলাম যে খুব একটা অসুবিধে হবে না।

একটি এগারো ক্লাসের অস্ট্রেলিয় ছাত্রীকে ভারতে পাঠানো হবে। মেয়েটির এক মাসের থাকার ব্যবস্থা করতে হবে এমন একটি রক্ষণশীল পরিবারে যেখানে কাছাকাছি বয়সের কোনও সন্তান কড়া শাসনে বড় হচ্ছে। উদ্দেশ্য, সম্পূর্ণ ভিন্ন এক সাংস্কৃতিক পরিবেশে মেয়েটির অভিজ্ঞতা এদেশীয় দর্শকদের কাছে পৌঁছে দেওয়া। চ্যানেলের কয়েকজন সাংবাদিক ও ফোটোগ্রাফারও প্রকল্পটির সঙ্গে যুক্ত থাকবেন মেয়েটির অভিজ্ঞতাকে একটি তথ্যচিত্রে রূপায়িত করার জন্য।

বেশ কয়েকজন বন্ধুর ওই বয়সী স্কুলে যাওয়া সন্তান ছিল জানতাম। ফোন করলাম তাদের।

বেশ অবাক হলাম যোগাযোগ করা পরিবারগুলোর প্রতিক্রিয়াতে। দুজন সোজাসাপটা বলে দিল তাদের বিশেষ উৎসাহ নেই এই প্রকল্পে। বাকিরা নানারকম অজুহাত দিল, যেমন— বাড়িতে স্থানাভাব, কাছাকাছি বয়সের পুত্রসন্তান থাকার জন্য অস্বস্তি ইত্যাদি।

দিন কয়েক চেষ্টার পর বুঝলাম আমার দ্বারা হবে না। টেলিভিশন চ্যানেলের ভদ্রমহিলাকে জানিয়ে দিলাম। উনি কী ভাবলেন জানি না। সেই প্রকল্পটি শেষ অবধি বাস্তবায়িত হয়েছিল কিনা জানা নেই।

এই প্রসঙ্গে ১৯৮৪ থেকে ১৮৮৬ সালে আমেরিকার নিউ হ্যাম্পশায়ার বিশ্ববিদ্যালয়ের দিনগুলির শুরুর দিকের একটি অভিজ্ঞতার কথা মনে পড়ল। এখনও সেই প্রথা বর্তমান কিনা জানি না। সেই সময়ে ক্যাম্পাসের আশপাশের কয়েকটি উৎসাহী পরিবার এক বা একাধিক বিদেশি ছাত্রছাত্রীকে কিছু সময়ের জন্য সঙ্গ দিতেন। এঁদের বলা হত ‘Host family’। মাঝে মাঝে বাড়িতে নিমন্ত্রণ, ছুটির দিনে কাছেপিঠে বেড়াতে নিয়ে যাওয়া, সাংস্কৃতিক আদানপ্রদান — এই ছিল মোটামুটি চলতি রীতি। কোনোপক্ষেই কোনওরকম বাধ্যবাধকতা বা দায়বদ্ধতা ছিল না।

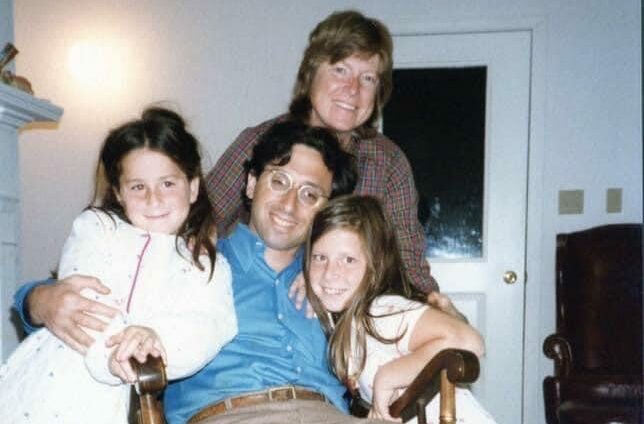

এই সূত্রে আমার (এবং চন্দনার) এক মার্কিন পরিবারের সঙ্গে পরিচয় হয়। স্টিভ ডেল এবং জুলি ওয়ালশ্ দুজনেই ডাক্তার, বয়স ৪০-এর আশেপাশে সেই সময়ে। স্টিভ ওই অঞ্চলের নামকরা শল্যচিকিৎসক, ওঁর বিশেষীকরণ ছিল মগজের অস্ত্রপচারে। ক্ষুরধার বুদ্ধি ভদ্রলোকের, আর আশ্চর্যভাবে অংকশাস্ত্রে ও সাহিত্যে অগাধ জ্ঞান। এই ধরনের বহুমুখী প্রতিভাসম্পন্ন মানুষদেরই বোধহয় ইংরেজিতে polymath বলা হয়ে থাকে। ওঁকে দেখে আমার লিওনার্দো দ্য ভিঞ্চির কথা মনে হত। বহুক্ষেত্রে এঁরা একটু পাগলাটে হন। ইনিও ব্যতিক্রম ছিলেন না। রসিকতাবোধও কিছুটা বিদঘুটে। একবার আমার সঙ্গে জনাকয়েক স্থানীয় ছাত্রীও নিমন্ত্রিত ছিল, ফস করে বলে বসলেন “তোমরা তো ইউনিভার্সিটিতে এসেছ MRS ডিগ্রী পেতে, তাই না?” বলাই বাহুল্য, কট্টর নারীবাদের দেশের যুবতীরা খুব একটা আহ্লাদিত হয়নি প্রশ্নটিতে! তবে মানুষটি ছিলেন দিলদরিয়া এবং অতি সজ্জন।

ওঁর স্ত্রী জুলি হার্ভার্ড মেডিক্যাল স্কুলের অধ্যাপিকা। অসম্ভব স্নেহময়ী এবং পরোপকারী মহিলা ছিলেন। আর ভারতীয় সংস্কৃতির প্রতি অত্যন্ত শ্রদ্ধাশীল। তিনটি পিঠোপিঠি কন্যার (রেবেকা, এলিজাবেথের নাম মনে আছে, ছোটটির নাম ভুলে গেছি) জননী ছিলেন জুলি। কর্মসূত্রে ওঁকে মাঝে মাঝেই ভারত সহ দক্ষিণ এবং দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার বিভিন্ন দেশে যেতে হত, সেই থেকেই ভারতীয় সংস্কৃতিতে উৎসাহী।

একদিন রীতিমতো অপ্রস্তুত হয়ে গিয়েছিলাম। জুলি অতি উৎসাহে আমাকে একতাড়া কমিক্স দেখালেন (প্রায় শ’খানেক), ভারত থেকে আনা মেয়েদের জন্য। কমিকগুলো ‘অমর চিত্র কথা’ সিরিজের, অবশ্যই ইংরেজিতে। “তোমাদের কত গল্প আছে!” —বলেছিলেন জুলি। নিজের দেশের প্রাচীন কাহিনি-সমূহে আমার অজ্ঞতার পরিচয় পেয়ে অতি ভদ্র এই মার্কিন মহিলা মুখে কিছু না বললেও সেদিন বেশ নিরাশ হয়েছিলেন বুঝতে অসুবিধে হয়নি।

‘বাহুবলী’ ছবিটির অভূতপূর্ব বাণিজ্যিক সাফল্যের প্রসঙ্গে একবার ‘দেশ‘ পত্রিকার একটি সংখ্যায় শংকর একটি নিবন্ধ লিখেছিলেন। সেখানে তিনি উল্লেখ করেছেন, আমাদের ইতিহাসের হাজার হাজার কৌতূহলোদ্দীপক কাহিনির কথা। হলই বা কিছুটা মনগড়া, আমাদের প্রাচীন দেশের মতো এত গল্পের সমাহার কি সব দেশে আছে?

সেই সুন্দর রুচিশীল পরিবারটির একটি ছবি দিলাম। আমরা দেশে ফিরে আসার পর কিছুদিন যোগাযোগ ছিল, পাঠিয়েছিলেন একটি পুত্রসন্তান লাভের সুসংবাদ। ক্রমে যেমন হয়ে থাকে, কোনও একসময়ে অনিয়মিত চিঠির আদানপ্রদান বন্ধ হয়ে যায়। কিছু সুখস্মৃতি শুধু মনে পড়ে থেকে থেকে…

এই ‘হোস্ট ফ্যামিলি’ (Host family) প্রসঙ্গে লিখতে বসে শংকরের কালজয়ী ভ্রমণ সাহিত্য ‘এপার বাংলা ওপার বাংলা’র একটি অংশের উল্লেখ করব। লেখাটি ষাটের দশকের শেষার্ধের – মানে অর্ধশতাব্দ পূর্বের। লেখক তৎকালীন মার্কিন সরকারের সাংস্কৃতিক দফতরের আমন্ত্রণে দুমাসের জন্য সে দেশে গিয়েছিলেন। সেই ভ্রমণের নানা অভিজ্ঞতা লিপিবদ্ধ করেছেন এই বইটিতে।

এক অংশে উনি এক বিশ্ববিদ্যালয়ের (যেখানে ওঁর ভাগ্নি সুচরিতা বা খুকু সেই সময়ে অধ্যয়নরতা) ‘স্থানীয় গার্জেন’ প্রথাটির উল্লেখ করেছেন, যা কার্যত আমাদের ইউনিভার্সিটির ‘হোস্ট ফ্যামিলি’ প্রথারই নামান্তর।

অংশটি উদ্ধৃত করছি:

“[স্থানীয় গার্জেন সিস্টেম ব্যাপারটা হল] প্রত্যেক বিদেশী ছাত্রকে এরা একটা স্থানীয় পরিবারের সঙ্গে যোগ করে দেয়। এই সব পরিবার যেন এক-একটি ছেলে-মেয়েকে দত্তক নিয়েছে। উদ্দেশ্য, এত দূরে কেউ যেন নিঃসঙ্গ বোধ না করে। সবাই যেন নিজের বাবা মা ভাই বোনের কাছ থেকে দূরে থেকেও আত্মীয় সান্নিধ্যের সুফল পায়।

এঁরা মনে করেন প্রত্যেক মানুষের কিছু সামাজিক কর্তব্য আছে – তাই ওঁরা স্বেচ্ছায় এই সব দায়িত্ব নেন। এই ধরনের লোকের কখনও অভাব হয় না এই আজব দেশে। কত লোক বিশ্ববিদ্যালয়ে এবং গভর্নমেন্টকে চিঠি লেখে – আমাদের একটি বিদেশী ছাত্র বা ছাত্রী দেওয়া হোক। তাদের সঙ্গে মিলেমিশেই এঁদের আনন্দ।”

এই লেখার বছর কুড়ি পরে আমি এই প্রথার সুফল পেয়েছি। ছাত্রজীবনে বন্ধুবান্ধব প্রচুর জুটে যায়। কিন্তু কিছু মেঘলা মুহূর্ত মাঝে মাঝে মনটাকে ভারাক্রান্ত করে তোলে। পরিবারের অভাবটা ভীষণরকম বোধ হয়। সেই অভাবটা অনেকটাই মুছে দিয়েছিলেন এই বিদেশি দম্পতি। ওঁদের স্নেহ, ভালবাসা আজও স্মৃতিতে অমলিন।

***

আমার অস্ট্রেলিয়া-জাত পুত্র-কন্যার ছাত্রজীবনে দেখেছি পুথিগত বিদ্যার বাইরের শিক্ষার উপকারিতা বিষয়ে শিক্ষকদের ইতিবাচক মতামত।

একবার সপরিবারে দেশে যাচ্ছি, প্রায় তিন সপ্তাহ ইস্কুল কামাই হবে। কুণ্ঠিতভাবে ক্লাস-টিচারের অনুমতি চাইতে গেছি। ভদ্রমহিলা বলেছিলেন: “ওরা তিন সপ্তাহে যে অভিজ্ঞতা অর্জন করবে তা স্কুলের পড়ার চেয়ে কোনও অংশে কম হবে না। অন্য একটা দেশকে, অন্য সংস্কৃতিকে জানা বিদ্যার্জনের একটা বিশাল অঙ্গ।”

এই অনুসন্ধিৎসু খোলা মনের জন্যই বোধহয় এই সাহেবদের দেশগুলো অনেক দিকে আমাদের চেয়ে এগিয়ে আছে। জুলি মেয়েদেরকে ‘অমর চিত্র কথা’ পড়তে অনুপ্রাণিত করেন। শংকরের ভাগ্নি খুকুর স্থানীয় গার্জেন মিসেস ফিশার খুকুকে বাড়িতে আনার আগে ভারতবর্ষ সম্বন্ধে বেশ কয়েকখানা বই পড়ে নিয়েছিলেন।

আসলে বিশ্ববিদ্যালয়গুলি বিদ্যার্জনের মানসিক পরিকাঠামোটা তৈরি করে দেয় মাত্র। জ্ঞানবৃদ্ধি একটা জীবনব্যাপী প্রক্রিয়া। জীবনে নানা অভিজ্ঞতা অধীত বিদ্যাকে পূর্ণতা দেয়।

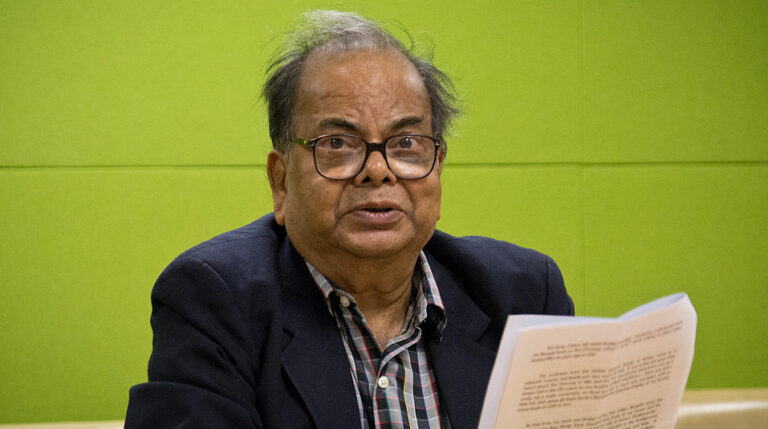

জন্ম ১৯৫৫ সালে উত্তর কলকাতার শ্যামবাজারে। জীবনের অর্ধেকটা প্রবাসে কাটালেও শিকড়ের টান রয়েই গেছে। অধিকাংশ স্বপ্নের ভাষা আজও বাংলা-- প্রেক্ষাপট কলকাতা। আই আই টি খড়গপুরের মেকানিকাল ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের স্নাতক হলেও অবসরজীবন জুড়ে আছে বাংলা সাহিত্য। আর টুকটাক কিছু লেখালেখি।