“মেলাবেন তিনি ঝোড়ো হাওয়া আর

পোড়ো বাড়িটার

ঐ ভাঙা দরজাটা।

মেলাবেন।”

অমিয় চক্কোত্তি আজ আর মেলাতে পারতেন কিনা জানি না। যদিও বা পারতেন, তথাপি আপনি কিন্তু স্রেফ এই ঘুণ ধরে যাওয়া, ইট-চাপা ঘাসের মতো লুপ্ত ভগ্নপুরীর রংচটা নোনা ইতিহাসের গন্ধ গায়ে মেখে শহুরে মধ্যবিত্ত নীল আকাশের নিচে দাঁড়িয়ে অক্ষরলিপিতে ইতিহাস মুখস্থ করতেন। তাইই করছেন! আর মাঝেমাঝে গুনগুন করছেন “দিনগুলি মোর সোনার খাঁচায় রইল না, সেই যে আমার নানা রঙের দিনগুলি”।

সত্যি করে বলুন তো, এই যে বাঙালি এতো চেল্লায়, স্বর্ণযুগের গান, স্বর্ণযুগের ছবি, স্বর্ণযুগের কবি… কোনটা স্বর্ণযুগ ! “সেই সময়ে”র কথা আওড়াই আমরা, সেই সময়টাই কি তবে স্বর্ণযুগ! জানি না। হয়তো রবীন্দ্র-পিরিয়ডের ন্যাকাষষ্ঠী কলকাতাবাসীও মনে করতেন, ঈশ্বরগুপ্তের পিরিয়ডটাই আসল স্বর্ণযুগ। রবীন্দ্রসঙ্গীত কানে বাজার আগে হয়তো খেউড়, কবিগান, ঢপ, কীর্তনই ছিল সেকালের আদর্শবান আধুনিক পাঁচালিগোত্রীয় কিছু। কিন্তু সেই সব ধরন ও ধারণা ভেঙেচুরে দিয়ে জোড়াসাঁকোর দ্বাদশবর্ষীয় কিশোর গাইলেন “গহন কুসম-কুঞ্জ মাঝে, মৃদুল মধুর বংশি বাজে, বিসরি ত্রাস লোকলাজে, সজনি আও আও লো।” আশ্রয় নিলেন সেই প্রাচীন ব্রজবুলি ভাষার ছায়াতেই। তৈরি করলেন আরও আধুনিক সঙ্গীত। একে একে জলসা জমালেন দ্বিজেন্দ্রলাল, রজনীকান্ত, অতুলপ্রসাদ, কাজি নজরুল।

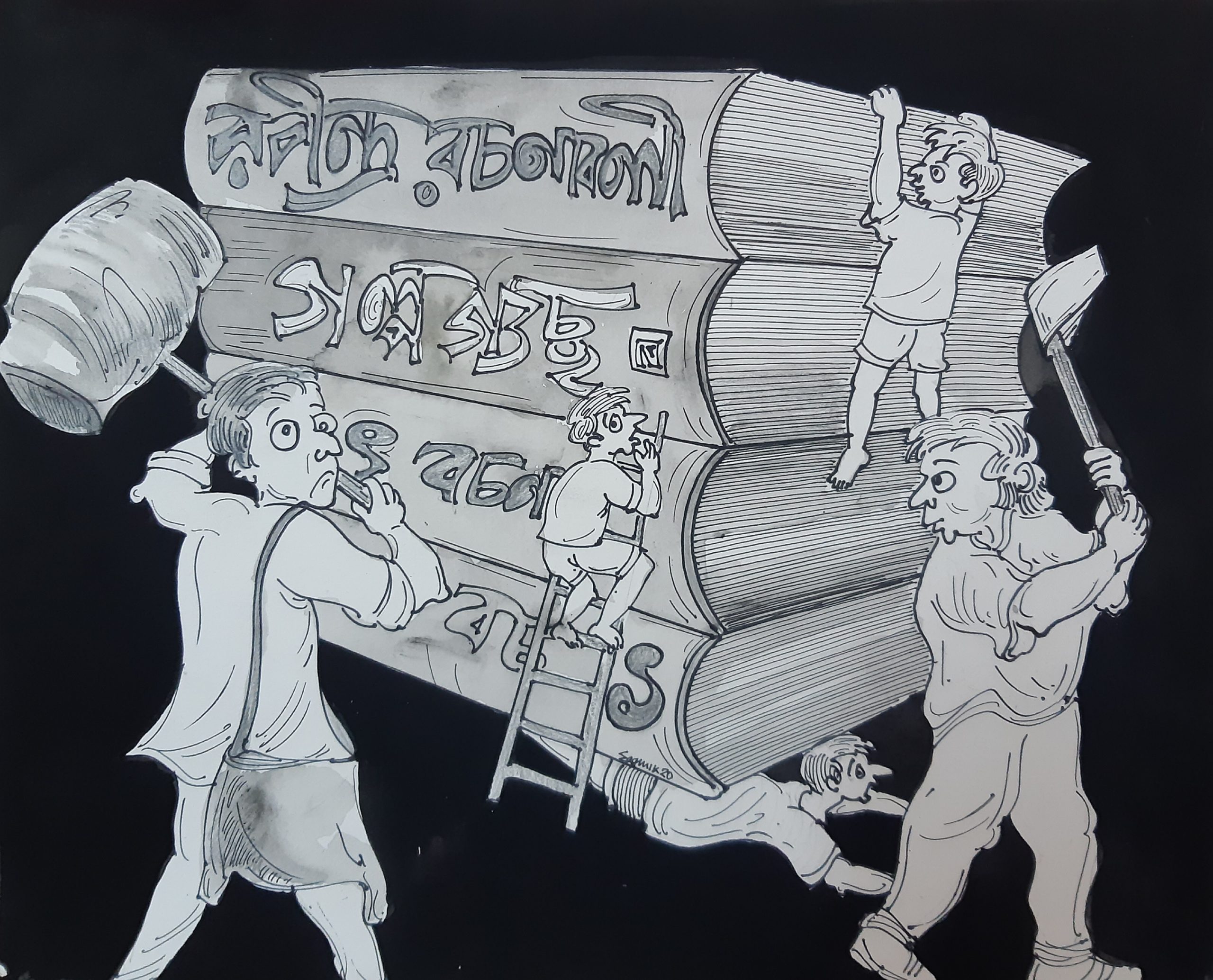

এ ভবসাগরে এরূপ ভাঙাভাঙির খেলা চলছে অবিরাম। মাইকেল ভেঙেছেন, কালীপ্রসন্ন ভেঙেছেন।

অমিত্রাক্ষর ছন্দ লিখে যে মাইকেল ‘কবিতার ‘ক’–ও করতে পারেনি’, এই জাতীয় ফিডব্যাক শোনা গিয়েছিল তথাকথিত উনিশ শতকীয় ইংরিজি কেতাওয়ালা বাঙালিবাবুদের ঠোঁটে। তাদের ভাষায় এই ‘আধফিরিঙ্গি কবি’ যে সনাতনী রুচিশীল পদ্যের অন্তমিলের শ্রাদ্ধ করে ছাড়ল! পাশে দাঁড়িয়েছিলেন একমাত্র হুতোম। যদিও অমিত্রাক্ষরের ইহাই শুরু ইহাই শেষ। হুতোমের আবার আরেক ঝঞ্ঝাট। “সাহিত্য সম্রাট” “সাহিত্য সম্রাট” বলে চিল্লিয়ে বাংলা ভাষার গর্ব করা সভ্যবাঙালির আঁতে ঘা দিলেন পটাপট। নকশা লেখার পরে কালীপ্রসন্নর কাছে বঙ্কিমীয় ফিডব্যাক ছিল নিদারুণ কটুমন্তব্যখচিত। হুতোমের নাকি মুখের লাগাম নেই। “ইহা নিস্তেজ, পবিত্রতাশূন্য।” ভাবা যায়! যেই বঙ্কিমচন্দ্র মহাশয় কালীপ্রসন্নর গুনের তারিফ করতেন, তিনি হুতোম প্যাঁচার নকশা মেনে নিতে পারলেন না।

এ ভাবেই যুগে যুগে সময়ের থেকে এগিয়ে থাকা ছক-ভাঙা আধুনিকতা কিংবা উত্তর-আধুনিক সাহিত্য-সঙ্গীত-সিনেমাকে মানতে পারেনি সে যুগের সাংস্কৃতিক ধ্বজাধারীরা। বুঝতে পারেনি উচ্চ আধুনিক চিন্তাশৈলীকে। অমিয় ভাষাকে আশ্রয় করে বলি, ‘মারী-কুকুরের জিভ দিয়ে খেত চাটা’ প্রান্তরেও সোনার ফসল ফলিয়েছিলেন জসিমউদ্দিন। নকশিকাঁথার মাঠ পেরিয়ে আম বাঙালি চিবিয়েছিল সবুজ সতেজ জীবনানন্দকে, রবীন্দ্রনাথকে পাশে রেখেই।

***

তবে হ্যাঁ, বাঙালির একাল-সেকালের কেস তখন থেকেই আছে। কথায় কথায় – “তখন যা গান হত মশাই, আর এখন! গানের শ্রাদ্ধ! এখনকার সিনেমা পাতে দেওয়া যায় না। তখনকার দিনে যা সব সিনেমা ! এখনকার খবরের কাগজ বিজ্ঞাপনে ভর্তি, খবরই নেই! আর ভাবুন একবার তখনকার অমৃতবাজার!” এই ভাবেই অতীতের চোঁয়া ঢেকুর তুলতে তুলতে অম্লশূলের টনিক গেলা বাঙালির কাছে তখন ভালো, এখন খারাপ।

আসল বিষয়টা কিন্তু খুব ঘোরালো। এই ‘এখন-তখন’-এর মাঝে নির্ধারিত সময়ে নির্ধারিত ক্ষণে একজন দুঃসাহসি ইন্টেলেকচুয়াল দরকার, যিনি ভাতঘুমটি ছেড়ে উঠে গুটি গুটি পায়ে আসবেন। চলে আসা মাতৃস্নেহ-ট্রেন্ডকে একটু ভালোবাসবেন, চুমু খাবেন, তারপর এক নিমেষে সেই সনাতনী ট্রেন্ডে পদাঘাত করবেন। “যা ভাগ!” এই হলো পাতি বাংলায় মোদ্দাকথা।

কিন্তু সেই একজনের জায়গায় একদল এসেও কি আদতে কোনও লাভ করতে পারবেন? প্রশ্ন যে সেখানেই! আমরা দেখেছি নিস্তেজ কাঁদানে গ্যাসের শেলের মতো, অকাল বোধনে নিভে যাওয়া ভলক্যানোর মতো কাউন্টার কালচার, হাংরি বুলেটিনের খসড়া। রবীন্দ্রনাথ নিজে ভেঙেছেন, আমরা রবীন্দ্রনাথকে ভাঙছি। কিন্তু ভেঙে তাঁর চেয়ে বিরাট কিছু করতে পারা যাচ্ছে না ! এও একপ্রকার আদিসত্যের মতো। ঋত্বিক বলেছিলেন ভাবো ভাবো। তবে কি আমাদের ভাবনার অভাব ? প্র্যাকটিস ঠিকঠাক হচ্ছে না ? না হলে কিসের অভাব।

অভাব মোচনের জন্য এলেন নবারুণ। নিয়ে বসলেন লোকাল কাঁচা গালাগালির পসরা। আলাপ করালেন পুরন্দর ভাটের সঙ্গে। ফ্যাতাড়ু মুখ খুললে ধান্দাবাজ বাঙালি চুপ! মহাশ্বেতার রক্তে গড়া নবারুন… ঋত্বিক ঘটকে নিবেদিত নবারুন… বিজন ভট্টাচার্যের “নবান্নে”র মুখেভাত খাওয়া নবারুণ… নতুন আঙ্গিকে কলম খাড়া করলেন। নুয়ে পড়া একগুয়ে পচে যাওয়া বাসি বাঙালির ক্ষততে দিলেন নুন।

বাঙালি চিৎকার করে উঠল তারস্বরে। হাওয়ায় উঠল “অশ্লীল, কী অশ্লীল” শ্লোগান। যেরকম উঠেছিল ১৯৬৩-র এক সকালে। মলয় রায়চৌধুরী গ্রেপ্তার হয়েছিলেন “প্রচণ্ড বৈদ্যুতিক ছুতার” লেখার অপরাধে।

নবারুণ চুপিচুপি একাএকা এলেন, সে সব লিখলেন, চলে গেলেন। নবারুণ কি নতুন সূর্য আনলেন! বলা খুব কঠিন। তবে এটুকু বলা যেতে পারে লাজুক বাঙালিকে নবারুণ খানিকটা খোলা প্রান্তরের স্বাদ দিয়েছেন। ঘরের কোণে সিঁটিয়ে থাকা বাঙালি, দিনেদুপুরে বাছুরের ন্যায় ঘাস খাওয়া প্রজাতি দু’হাত তুলে খিস্তি দিতে শিখেছে, মাঠে ময়দানে, থিয়েটারে সিনেমায়, দাড়ি চুলকানো ইয়ং বোদ্ধা কবিদের আলোচনাসভায়। ধরে নিচ্ছি এও একপ্রকার ভাঙা। তার জয়গানে সুমিষ্ট, সুমধুর সুর থাকল না তাও ধরে নিলাম। কিন্তু দিনের শেষে রবি ঠাকুরকেই ধরতে হচ্ছে কেন আপনাকে মশাই ? কী ব্যাপার বলুন তো ?

বাঙালী রোদ্দুরাচ্ছন্ন হচ্ছে রবি ঠাকুরকে টার্গেট করে, বাঙালি লাফাচ্ছে, সেলফি শটে মেপে নিচ্ছে কত পার্সেন্ট বিপ্লবী হওয়া বাকি আছে আর। শেষমেশ পড়ে থাকা এঁটো থালায় নতুন কিছু আর রইল না। “যাহা কিছু তাহা সেই আদিকালের রত্ন, নতুন নহে।”

তা বলে কি ভাঙব না! ভাঙতে তো হবেই। যে ভাবেই হোক ভেঙে বেরোতেই হবে। শিল্পের ধর্মই যে ভাষা বদলানো! ট্রেন্ড পাল্টাচ্ছে, ফ্রেন্ড পাল্টাচ্ছে। ফ্যামিলি প্ল্যানিং পাল্টাচ্ছে, ক্যানিং লোকালের ভিড় পাল্টাচ্ছে। হাঁটা চলার ধরন থেকে জুতোর ছাপের নকশা, এক লহমায় পাল্টে যাচ্ছে মুখপোড়া পুরাতনকে ভো-কাট্টা বলে। আসলে একটা চলে আসা দীর্ঘ কালচার যখন ভেঙে ভেঙে টুকরো টুকরো হয়, নতুন কিছু একটা তৈরি হয়ই। কিন্তু সেই নতুন মাছের গায়েও লেগে থাকে কিছু পুরনো আঁশ। আষ্টেপৃষ্ঠে আঁকড়ে রাখে পুরনো সময়কে।

একদা বেলবটস পরা বচ্চনি কায়দায় কান ঢাকা পঞ্চাননবাবু বেলা দ্বিপ্রহরে বাগবাজার ঘাটে বসে গুনগুন করতেন “রিম ঝিম গিরে সাওয়ন।” আবার তারই বাপ-ঠাকুরদা হরিপ্রসন্ন কিংবা অভয়াচরন চৈত্রের রোদ ঠেঙিয়ে গাজনের মেলায় দেখতে যেতেন কালী নৃত্য, মহালয়ার ভোর ভাঙত বীরেন ভদ্রর গলায়। তাঁরই সভ্য আধুনিক অ্যান্ড্রয়েড পৌত্র অর্ক কিংবা সমৃদ্ধরা এখন ইচ্ছাকৃত ছেঁড়া জিন্স পরে গাজনের মেলায় না, চলে যায় সোজা ক্যাফে কফি ডে, সিসি টু-তে। হাতে কাঁধে ট্যাটুর কারিশমা। হৃদয়ে প্রেমিকার নাম লিপিবদ্ধ। ওরা প্রেমপত্র লেখে না। হোয়াটসঅ্যাপে সঙ্গিনীকে জানিয়ে দেয় I love You। ওরা হানি সিং শোনে, লিঙ্কিন পার্কও। বাদশার “বড়ো লোকের বিটি লো”র সঙ্গে ঠোঁট নাড়িয়ে টিকটক করে ‘ভাইরাল’ হয়ে যায়। ফেসবুকে রতন কাহার নিয়ে সেন্টিমেন্টাল হয় মাঝেসাঝে। ওরা “তিতাস একটি নদীর নাম” দেখেনি। “পথের পাঁচালি” কিংবা “গুগাবাবা” নামগুলো শুনে থাকলেও দেখার সময় হয়ে ওঠেনি ওয়েব সিরিজের ফাঁকে।

এ ভাবেই তৈরি আমাদের চারপাশ। তিনশো বছরেরও বেশি হয়ে গেলো মহানগরীর বয়স। বৃদ্ধা এই তিলোত্তমার অরিজিনাল সফ্টওয়্যার খোদ জব চার্নকও কি ভেবেছিলেন, সব অটো আপডেট হয়ে এ ভাবে রিফরম্যাট হয়ে যাবে হুড়মুড়িয়ে !

***

তাহলে দাঁড়াল কী? না, এই বদলে যাওয়া হালফ্যাশানের ট্রেন্ডকে হাত ছড়িয়ে গ্রহণ না করে আপনার উপায় নেই। মনে করুন নাম-না-জানা নতুন বন্ধু আপনাকে ফ্রেন্ড রিকোয়েস্ট পাঠিয়েছে! আপনি অ্যাকসেপ্ট করুন।

কিন্তু মোক্ষম সমস্যা তো অন্য জায়গায়! অভিধান একটা বিটকেল শব্দ বসিয়ে বুদ্ধিজীবীর মাথা চটকে দিয়েছে। “চিরন্তন!” আহা! শুনতে মধুর হলেও এহেন নব্য শিল্প-সংস্কৃতির জগতে শব্দটি ট্রেডমার্ক হবে কিনা, তা বোধগম্য হওয়া বড়োই দুরূহ। তাই বোধকরি আজ বাঙালি সংস্কৃতির আকাশে দুর্যোগের ঘোর ঘনঘটা। দেখুন, আজ একশো ষাট বছর পরেও কিন্তু বাঙালি রবীন্দ্রনাথ শোনে। বেশ ভালোরকম ভাবেই শোনে। কতটা পড়ে তা বলা মুশকিল, কিন্তু শোনে। ওঁর গল্প নিয়ে সিনেমা হয়, নাটক হয়। শেক্সপিয়র এত বছর বাদেও সমান আধুনিক। সিনেমা-থিয়েটারে মুড়িমুড়কির মতো শেক্সপিয়র এখনও হয়। এখনও কোনও নাটক বা সিনেমা চলাকালীন আপনার চারপাশে অসতর্কতায় বেজে ওঠা মোবাইল ফোনের রিংটোনে সেই সত্তর দশকের সোনার কেল্লা চেলোধ্বনি মিলবেই। পাড়ার কোচিং সেন্টারে হোক বা এ পাড়ার বুঁচকির সাথে বেপাড়ার বুকাইয়ের প্রেম হোক কিংবা পাশাপাশি উত্তর-দক্ষিণ সেনবাড়ির ছোট ছেলের সঙ্গে মল্লিকবাড়ির ছোট মেয়ের ছাদের প্রথম দেখাই হোক — নব্যবঙ্গীয় ফোনালাপের মেসেজে কবিতা কিন্তু যাবে জয় গোঁসাইয়ের হাত ধরে, “পাগলি তোমার সঙ্গে ধুলোবালি কাটাব জীবন”…

এতগুলো জিনিস কিন্তু বাঙালি মনে রেখে দিয়েছে। এগুলো কোনওটাই কিন্তু হাল ফ্যাশানের সৃষ্টি নয়! এগুলোরও বয়স হয়েছে, কিন্তু বাঙালি ভোলেনি। বাঙালি ভোলে না। এখানেই বাঙালির বিশুদ্ধবাদী চিরন্তন সত্ত্বা বিরাজমান।

কিন্তু আজকের দিনে কয়েক মিনিটে কয়েক কোটি ইউটিউব হিট হয়ে যাওয়া একটা অ্যাসিড র্যাপ, সকৌতুকে অবাধ অযৌক্তিক স্ল্যাং ব্যাবহারকারী মার্কিন পা-চাটা ওভারস্মার্ট বাংলা ছবি, রবীন্দ্রলিরিক্স খানখান করে দিয়ে স্ল্যাং মিশ্রিত “চাঁদ উঠেছিল গগনে” কি ভেঙে বেরনোর পদক্ষেপ ? নতুন ভাষা তৈরির দিশা ? চলে আসা ভদ্র সভ্য দেবতুল্য ট্রেন্ডকে ক্ষতবিক্ষত করে নতুন কিছু আবিষ্কারের চেষ্টা?

এর উত্তর আমার জানা নেই। তাই স্বীকার বা অস্বীকারেরও কোনও জায়গা নেই। কারণ যেটা আসার, সেটা আসবেই। অস্বীকারের মন্থর প্রলাপকে গুঁড়ো গুঁড়ো করে দিয়ে, সেটা জেগে উঠবেই। কিন্তু এখন এই হুজুগে শিল্পকাণ্ডের রেশ যে বড়োই ক্ষীণ! যে বানাচ্ছে সে-ই মেরে ফেলছে। আয়ু একেবারেই নগন্য। দু’দিনের হিট একদিনে বাসি মৃতদেহে পরিণত হচ্ছে। এখানেই গোলমাল ! “চিরন্তন” হয়ে উঠছে না আর শেষ পর্যন্ত। তাই বাঙালির মনে রাখা নিয়েও যথেষ্ট সংশয় থেকে যাচ্ছে।

অতীতকে ভাঙা প্রয়োজন। তার মোহে আষ্টেপৃষ্ঠে জড়িয়ে থাকা দুধেল সন্তানের মায়া ত্যাগ করা দরকার বৈকি! কিন্তু সামনের রাস্তা বড়োই কঠিন, এটাও নব্য সংস্কৃতিমনস্কদের স্পষ্টতই বোঝা দরকার বলে আমার মনে হয়। পূর্বের ভার এত বৃহৎ, এত শক্তিশালী, তাকে খতম করতে ততোধিক শক্তি সঞ্চয় প্রয়োজন। এখানে খতম অর্থে বোঝাতে চাইছি তাকে টপকে আর একটা সমমানের কিছু নির্মান করা। একটা রবীন্দ্রনাথ, একটা কালীপ্রসন্ন, একটা জীবনানন্দ একেকটা পাহাড়। পাহাড় ভাঙতে তার সমান এক একটা পাহাড় প্রয়োজন।

গোড়াতেই শুরু করেছিলাম যে শব্দটা দিয়ে। “স্বর্ণযুগ।” ধরা যাক আজ এই ২০২০ সনের আশপাশে গজিয়ে ওঠা সাহিত্য-সঙ্গীতের কর্মকাণ্ডগুলো ঠিক আগামী একশো বছর পরে, যখন মহানগরীর ছাঁচ পাল্টে যাবে খানিকটা, ঘরে ঘরে টিভি-মোবাইলের জায়গায় চলে আসবে আরও শক্তিশালী কিছু, সাউথ সিটি-কোয়েস্ট মলের জায়গায় আধুনিকতর আড্ডা মারার জায়গা তৈরি হবে নবীন প্রজন্মের, তখন এই প্রবন্ধ পৃথিবীর কোনও এক প্রান্তে বসে কোনও এক বাঙালি কি পড়বে ? নাকি বাংলা পড়াই ছেড়ে দেবে বাঙালি আগামী একশো বছরের মধ্যে! যদি পড়ে, তবে নির্ঘাত মুচকি হেসে সেই বাঙালি রবীন্দ্রনাথের কথাই ফিসফিস করবে, “জীর্ন পুরাতন যাক ভেসে যাক!!”

ইন্ডিয়ান আর্ট কলেজে পেইন্টিং বিভাগে পাঠরত। আধুনিক বাংলা কবিতা, ছোটগল্প, উপন্যাস, প্রবন্ধ পড়তে ভালোবাসেন। এ ছাড়া দেশবিদেশের সিনেমা দেখার নেশা। রবীন্দ্রনাথের গানগুলো আরো গভীর ভাবে জানার চেষ্টা। রোজকার জীবনের ছোটো ছোটো টুকরো বিষয় নিয়ে লেখালিখি। কিন্তু এগুলো কোনওটাই অবসরযাপন হিসেবে নয়, রোজকার কাজ ভেবেই ধরি। তাই অবসরের শখ বলতে বন্ধুমহলে তর্ক-বিতর্ক-আড্ডা দেওয়া।