বাংলার রাজপাট: অষ্টম পর্ব

একডালা দুর্গ

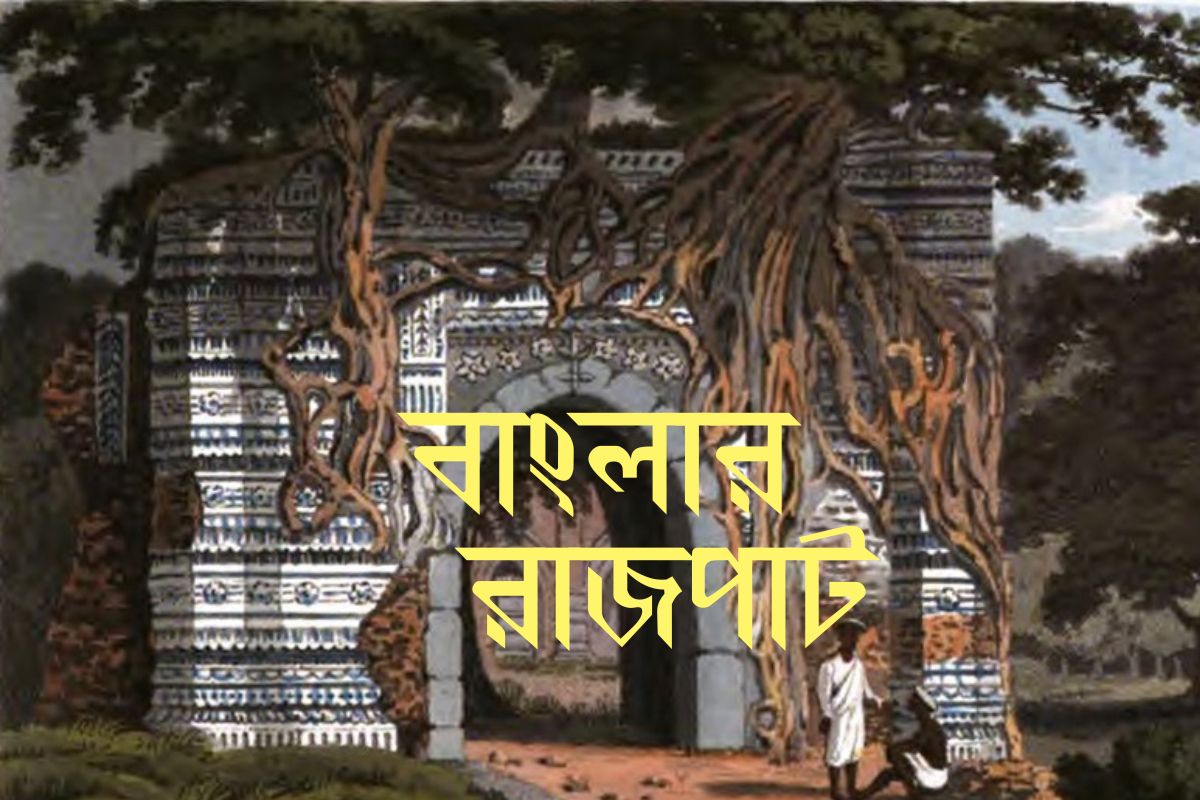

বর্তমানে কোনও অস্তিত্ব না থাকলেও গৌড়ের ইতিহাসে অন্যতম বিতর্কিত দু’খানা স্থাপত্য হল, হোসেনের (Hussien Shah) রাজধানী একডালা দুর্গ এবং সুলতান সৈয়দ হোসেন শাহের সমাধি। বিতর্কিত এই কারণে যে, একডালা দুর্গের অবস্থান নিয়ে ইতিহাসবিদেরা একমত নন এবং গৌড়ের প্রথম ইতিহাসকার হেনরি ক্রেইটন যে সমাধিসৌধটিকে হোসেন শাহের সমাধি বলে উল্লেখ করেছেন এবং তার ছবিও এঁকেছেন, পরবর্তীকালের প্রত্নতত্ত্ববিদদের কেউ কেউ ওই সমাধি হোসেন শাহের নয় বলেই মত প্রকাশ করেছেন। ক্রেইটন তাঁর নোটবইতে ওই সমাধির যে ছবিটা এঁকেছিলেন, পরবর্তীকালে বইতে সেটা ছাপাও হয়েছিল। তবে সমাধির বিবরণ দেওয়ার আগে আমরা হোসেন শাহের রাজধানী ও রাজ্যশাসন সম্পর্কে আরও কিছু কথা জেনে নেব।

সুলতানি আমলে বাংলার সিংহাসন ছিল খুবই অরক্ষিত। স্বাধীন সুলতানেরা তো বটেই, এমনকি দিল্লির অধীনে থাকা সুলতান-নবাবরাও অনেকে সিংহাসনে বসেছেন পূর্বজ কোনও সুলতানকে বন্দি বা হত্যা করে। সুলতান আলাউদ্দিন হোসেন শাহও (Hussien Shah) ঠিক তেমনভাবেই পূর্বসূরী মুজঃফর শাহকে যুদ্ধে পরাজিত ও হত্যা করে বাংলার সিংহাসন দখল করেছিলেন। সিংহাসনে আরোহণের পরে তিনি নিজেই গৌড় নগরী লুণ্ঠনের আদেশ দেন এবং কয়েক দিন পর লুণ্ঠন বন্ধ না হওয়ায় নিজের বারো হাজার হাবশি সেনাকে প্রাণদণ্ডের আদেশ দেন।

হোসেন বুঝেছিলেন, বাংলার প্রশাসন থেকে ভিনদেশীয় হাবশিদের সরাতে না পারলে রাজত্বের নিরাপত্তা নিশ্চিত করা সম্ভব নয়। সে জন্য তিনি বহু হাবশি সেনা, রাজপ্রাসাদ পাহারাদার এবং আমিরকে গৌড় রাজ্য থেকে নির্বাসিত করেন। এটা যে সঠিক সিদ্ধান্ত ছিল তার প্রমাণ হল তাঁর প্রায় ৩১ বছরের দীর্ঘ রাজত্বকাল। শুধু হাবশি সেনাদের নির্বাসনই নয়, হোসেন সুলতান হয়ে অল্পকালের মধ্যেই একডালায় তাঁর রাজধানী স্থানান্তরিত করেন। এখন সমস্যা হল, একডালার অবস্থান কোথায় ছিল তা নিয়ে ইতিহাসবিদদের মধ্যে মতভেদ আছে। কেউ বলেছেন ঢাকায়, কেউ বলেছেন পাণ্ডুয়ার কাছে, আবার কেউবা বলেছেন দিনাজপুরের কাছে ছিল একডালার অবস্থান। এই মতপার্থক্যের কারণ হল, এখনও পর্যন্ত প্রত্নতাত্ত্বিক খননকার্য করে গৌড়ে একটার বেশি রাজপ্রাসাদের সন্ধান পাওয়া যায়নি এবং এখনও অবধি পাওয়া নিদর্শন অনুসারে অনুমান করে নেওয়া হয় যে হোসেন শাহের পূর্বসূরি একজন সুলতান, বারবাক শাহের আমলেই সেই রাজপ্রাসাদ নির্মিত হয়েছিল। হোসেন শাহ যদি সেই প্রাসাদে বসবাস না করে থাকেন, তবে তিনি ঠিক কোথায় থাকতেন?

ইখতিয়ারউদ্দিন মহম্মদ বিন বখতিয়ার খলজি নবদ্বীপ থেকে কোন পথ ধরে লক্ষণাবতী এসেছিলেন, তা এখনও স্পষ্ট নয়। আর তিনি যে লক্ষণাবতী নগরে এসে তার নাম পরিবর্তন করে লখনউতি রাখেন, সেটার অবস্থানও খুব স্পষ্ট নয়। শুধু তাই নয়, নবদ্বীপ-বিজয়ের পরবর্তী একশো বছর সময়কালের স্পষ্ট তথ্যও বিশেষ পাওয়া যায় না। কাজেই ঠিক কোন সময়ে গৌড় নিকটবর্তী লখনউতি থেকে পাণ্ডুয়াতে রাজধানী স্থানান্তরিত হয়েছিল, তাও ঐতিহাসিক প্রমাণের নিরিখে বলা কঠিন। তবে আনুমানিক পঞ্চদশ শতকের গোড়ার দিকে পাণ্ডুয়া থেকে আবার গৌড়ে রাজধানী সরে আসে।

একডালা দুর্গের কথা অবশ্য জানা গিয়েছিল, পাণ্ডুয়াতে রাজধানী থাকার সময়েই। ১৩৩৯ সাল নাগাদ স্বাধীন সুলতান ইলিয়াস শাহ দিল্লির সম্রাট ফিরোজ শাহর বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করলে ফিরোজ শাহ পাণ্ডুয়া আক্রমণ করেন। সেই সময় তিনি রাজধানী পাণ্ডুয়া ত্যাগ করে একডালা দুর্গে আশ্রয় নেন। পরে অবশ্য দিল্লির সঙ্গে ইলিয়াস শাহের সন্ধি হয়, এবং তার পরে তাঁর পুত্র সিকন্দর শাহর আমলেও ফিরোজ শাহ আবার পাণ্ডুয়া আক্রমণ করলে সিকন্দর শাহ আবার একডালা দুর্গে আশ্রয় নেন। তাঁর সঙ্গেও পরে ফিরোজ শাহের সন্ধি হয় এবং বাংলার স্বাধীন সুলতানি সত্তা বজায় থাকে। সেই সূত্র ধরে অনেক ইতিহাসবিদ একডালা দুর্গকে পাণ্ডুয়ার নিকটবর্তী বলে মত দিয়েছেন।

‘চৈতন্যভাগবত’ ও ‘চৈতন্যচরিতামৃত’-এর মতো চৈতন্য-জীবনীগুলো থেকে একটা জিনিস খুবই পরিষ্কার যে চৈতন্য গৌড়ের রামকেলি গ্রামে গিয়েছিলেন এবং সেটা হোসেনের প্রাসাদ থেকে খুব দূরে নয়। বৃন্দাবন দাস স্পষ্টই লিখেছেন যে, রামকেলি গ্রাম থেকে হোসেন শাহের প্রাসাদ খুব দূরে নয়। এ ছাড়া কৃষ্ণদাস কবিরাজের লেখা থেকে জানা যাচ্ছে, হোসেনের দুই মন্ত্রী সনাতন ও রূপ গোস্বামী অনেক রাতে ছদ্মবেশে প্রাসাদ থেকে রামকেলি এসে চৈতন্যের সঙ্গে দেখা করেন। সুখময় মুখোপাধ্যায় এই তথ্যগুলি মূল্যবান বলে মনে করেছেন, তার কারণ চৈতন্যর থেকে বয়সে বড় হলেও সনাতন ও রূপ দীর্ঘজীবী ছিলেন এবং তাঁরা বৃন্দাবনেই বাস করতেন। কৃষ্ণদাস কবিরাজ বৃন্দাবনে গিয়ে ওই দুই ভাইয়ের সঙ্গে সাক্ষাৎও করেছিলেন। ফলে তাঁর দেওয়া বর্ণনা অনুসারেই বলা যেতে পারে, একডালা দুর্গ গৌড়ের এখনও পর্যন্ত আবিষ্কৃত প্রাসাদের থেকে খুব দূরে ছিল না। তবে অবশ্যই বলে রাখা প্রয়োজন, যতদিন না প্রত্নতাত্ত্বিক উৎখননের মাধ্যমে গৌড়ের বর্তমানে রাজপ্রাসাদ হিসেবে চিহ্নিত প্রাসাদের কাছাকাছি কোনও দুর্গ-প্রাসাদ আবিষ্কৃত হচ্ছে ততদিন পর্যন্ত এই সিদ্ধান্তকে অনুমান বলে মনে করাই যুক্তিযুক্ত।

হোসেনের সমাধি

‘ভারতীয় পুরাতত্ত্ব সর্বেক্ষণ’-এর খননের প্রতিবেদন অনুসারে, এখন যে ধ্বংসস্তুপটাকে রাজপ্রাসাদের অংশ বলে মনে করা হচ্ছে তার থেকে একটু দূরে, বাইশগজি প্রাচীরের বাইরে ‘বাংলাকোট’ নামে একটা জায়গায় হোসেন শাহ এবং তাঁর পুত্র নসরৎ শাহের সমাধিসৌধ ছিল বলে হেনরি ক্রেইটন জানিয়েছিলেন। শুধু তাই নয়, তিনি সেই সমাধিসৌধের একটা ছবিও আঁকেন। সেই সমাধি অবশ্য এখন আর দেখতে পাওয়া যায় না। স্থানীয় লোকজন তো বটেই, ইংরেজরাও গৌড় থেকে নানা স্থাপত্যের অংশ খুলে সুদূর কলকাতায় এনেছিল তাদের তৈরি বাড়িঘরের জন্য।

হোসেন শাহ সমাধি প্রসঙ্গে ক্রেইটনের বইতে লেখা রয়েছে—

“Mr. Orme, the historian, who many years since visited these ruins, tell us, that they were removed by a Captain Adams, for the use of some public works in Fort william; and there then lying waterside ready for transportation, five pieces of black stone, highly polished, each measuring twelve feet in length, and two feet in breadth and thickness which formed part of the steps.’’

এখন সে সৌধ না থাকলেও হেনরি ক্রেইটনের আঁকা ছবি থেকে বোঝা যায় যে সমাধিসৌধের প্রবেশপথ ও পাশের অংশ নীল-সাদা মিনে করা টালি দিয়ে বাঁধানো ছিল। গৌড়ের রাজকীয় ও অন্যান্য কয়েকটা স্থাপত্যেও এমন মিনে করা টালির কাজ দেখা যায়। ছবিতে ভিতরের সম্পূর্ণ ছবি না থাকায়, মূল সমাধিক্ষেত্র এবং তার স্থাপত্যের বিবরণ জানা যায় না।

গ্রন্থঋণ:

১। রজনীকান্ত চক্রবর্তী, গৌড়ের ইতিহাস, দে‘জ পাবলিশিং কলকাতা ৭০০০৭৩

২। রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, বাঙ্গালার ইতিহাস (অখণ্ড সংস্করণ), দে’জ পাবলিশিং, কলকাতা

৩। নীহাররঞ্জন রায়, বাঙ্গালীর ইতিহাস: আদি পর্ব, দে’জ পাবলিশিং, কলকাতা

৪। কেদারনাথ গুপ্ত, গৌরবময় গৌড়বঙ্গ, সোপান, কলকাতা

৫। সুস্মিতা সোম, মালদহ ইতিহাস-কিংবদন্তী, সোপান কলকাতা

৬। অনিরুদ্ধ রায়, মধ্যযুগের ভারতীয় শহর, আনন্দ পাবলিশার্স, কলকাতা

৭। প্রদ্যোৎ ঘোষ, মালদহ জেলার ইতিহাস: প্রথম পর্ব, পুস্তক বিপণি, কলকাতা

৮। সিদ্ধার্থ গুহরায়, মালদা, সুবর্ণরেখা, কলকাতা

৯। কমল বসাক, শ্রীশ্রীরামকেলিধাম রূপ-সনাতন ও মালদহের গৌড়ীয় বৈষ্ণব সমাজ, উৎসারিত আলো প্রকাশনী, মালদহ বুক ফ্রেন্ড, মালদহ

১০। সুখময় মুখোপাধ্যায়, বাংলার ইতিহাসের দু’শো বছর: স্বাধীন সুলতানদের আমল (১৩৩৮—১৫৩৮), ভারতী বুক স্টল, কলকাতা

১১। কৃষ্ণদাস কবিরাজ, শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত (মধ্যলীলা), শ্যামলাল গোস্বামী কর্তৃক সংশোধিত ও বিনোদবিহারী গোস্বামী কর্তৃকসম্পাদিত ও প্রকাশিত, বাণীপ্রেস, কলকাতা

১২। Creighton Henry, The Ruins of Gour described and represented in eighteen views; with a topographical map, Londan

১৩। John Henry Ravenshaw, Gaur its Ruins and Inscriptions, C. Kegan Paul & Co. London.

১৪। Khan Sahib M. Abid Ali Khan, Memoirs of Gour and Pandua, Bengal Secretariat Book depot, Calcutta.

১৫। Ghulam Husain Salim, The Riyazu-S-Salatin: A History of Bengal, Asiatic Society, Calcutta

(মূল বইটা ফার্সি ভাষায় লেখা। ইংরেজিতে অনুবাদ করেছেন Maulavi Abdus Salam.)

*ছবি সৌজন্য: লেখক, Wikipedia,

*পরবর্তী অংশ প্রকাশ পাবে জানুয়ারি, ২০২৪

গৌতম বসুমল্লিকের জন্ম ১৯৬৪ সালে, কলকাতায়। আজন্ম কলকাতাবাসী এই সাংবাদিকের গ্রামে গ্রামে ঘুরে-বেড়ানো আঞ্চলিক ইতিহাস-চর্চার সুবাদে। মূলত কলকাতার ইতিহাস নিয়ে কাজ করলেও, এখনও বাংলার বিভিন্ন জেলায় ঘুরে বেড়ান ইতিহাস, স্থাপত্য বিষয়ক তথ্য সংগ্রহের জন্য। সাংবাদিকতার পাশাপাশি বিভিন্ন কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় এবং ‘বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশন’ [UGC, Human Resource Development Centre (HRDC)]-র আমন্ত্রিত অতিথি শিক্ষক হিসেবে পড়াচ্ছেন দীর্ঘকাল। প্রকাশিত গ্রন্থ ‘কলকাতার পারিবারিক দুর্গাপুজো’।