“আমার বিবেচনায় পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ বস্তু হল ভবঘুরেমি। ভবঘুরের চেয়ে ব্যক্তি ও সমাজের হিতকারী আর কেউ হতে পারেন না। … দুনিয়া দুঃখে হোক, সুখে হোক, সব সময়ে যদি কারও কাছে ভরসা পেয়ে থাকে, তো তা পেয়েছে ভবঘুরেদের কাছ থেকে” – ভবঘুরেমির এই গুণগান আর কে করতে পারেন, রাহুল সাংকৃত্যায়ন ছাড়া?

পল্টনের প্রাক্তন সিপাহি দাদুর কাছে কেদার (ভবিষ্যতের রাহুল সাংকৃত্যায়ন) শুনেছে ভ্রমণের গল্প। ভূগোলও ভীষণ ভালোবাসত। দাদু-দিদিমা ছাড়া পরিবারের কারও প্রতি তেমন টান ছিল না তার। তার ওপর কৈশোরেই বিয়ে, যে বিয়ে কেদারকে আরও বাইরে টেনে নিয়ে গেল।

ন’ বছর বয়সে উপনয়ন। সেই সূত্রেই বারাণসীতে কিছু দিন কাটাতে হয়েছিল ঈশ্বরগঙ্গীর মঠে। একদিন সে কাউকে না বলে মঠ থেকে বেরিয়ে বারাণসীর রাস্তায়। রাহুলের কথায়, “এক অর্থে আমার সাহসপূর্ণ যাত্রার ক-খ এখান থেকেই শুরু হয়েছিল।” কয়েক মাস পরেই কেদার উঠল তৃতীয় শ্রেণিতে। মনের মধ্যে গেঁথে গেল বাজিন্দার বলা শায়েরি – ‘সৈর কর দুনিয়াকি গাফিল জিন্দগানি ফির কঁহা/ জিন্দগী গর কুছ রহি তো নৌজবানী ফির কঁহা’ (হে অবুঝ মানুষ, দুনিয়া ভ্রমণ করো, জীবন আর ফিরে পাবে না। জীবন যদিও কিছুটা থাকে, যৌবন তো আর থাকবে না।)

আরও পড়ুন: বিস্মৃত বাঙালি অভিযাত্রী কৃষ্ণলালের ‘বিচিত্র ভ্রমণ’ অভিজ্ঞতা

কালক্রমে পাক্কা ‘ঘুমক্কড়’ হয়ে গেলেন রাহুল। স্বয়ংশিক্ষিত পরিব্রাজক, সতত ভ্রাম্যমাণ। একাধিক মহাদেশে ৫২ বছরের অবিরাম পর্যটন। তিনি লিখেছেন, “বৈরাগ্য, জ্ঞানলিপ্সা আর ভ্রমণতৃষ্ণার ভূত আমার ওপর সওয়ার হয়েছিল।” রাহুল বিশ্বাস করতেন জীবন চলমান। তাঁর জীবন এক অবিরাম যাত্রার কাহিনি। আর সেই যাত্রার কাহিনি আমরা পড়েছি তাঁর অসংখ্য গ্রন্থে।

দু’ পা থেকে দু’ চাকায়। ১২ ডিসেম্বর, ১৯২৬। কলকাতার টাউন হলে বিশাল জমায়েত। চারটি যুবক বেরিয়ে পড়লেন ভূপর্যটনে – অশোক মুখোপাধ্যায়, আনন্দ মুখোপাধ্যায়, মনীন্দ্র ঘোষ এবং বিমল মুখোপাধ্যায়। সাইকেলে বাঙালির প্রথম বিশ্বভ্রমণ। মাকে সংজ্ঞাহীন অবস্থায় রেখে ঘর ছাড়তে হয়েছিল বিমলকে। উতলা মনকে শান্ত করে তিন সঙ্গী নিয়ে এগিয়ে গিয়েছিলেন বিমল।

দিল্লিতে প্রয়োজনীয় ছাড়পত্র সংগ্রহ করে আরও পশ্চিমে এগিয়ে যাওয়া। এ ভাবেই ১১ বছরে পাঁচটি মহাদেশের প্রায় অর্ধশত দেশ ভ্রমণ। গোড়াতেই সঙ্গীহীন হয়েছেন বিমল। জার্মানিতে বিচ্ছিন্ন হলেন মনীন্দ্র, ইংল্যান্ডে আলাদা হলেন অশোক আর আনন্দ। কখনও মরুভূমির ১৫০ ডিগ্রি উত্তাপে সাইকেল চালিয়েছেন। কখনও মাইনাস ৩০ ডিগ্রি শীতে নাস্তানাবুদ হয়েছেন। বন্যপ্রাণীর সামনে পড়েছেন, চোর-ডাকাতের পাল্লায় পড়েছেন, পুলিশ-সেনার হয়রানির মুখে পড়েছেন। তবু পথ চলেছেন বিমল।

ইংল্যান্ডে থাকতে হয়েছিল তিনটে বছর। দু’ পায়ের অপারেশন হয়েছে। ইউস্টন স্টেশনে এক মারাত্মক ট্রেন দুর্ঘটনায় পড়েও ভাগ্যের জোরে বেঁচে গিয়েছেন। চিকিৎসা চলেছিল বার্মিংহামের হাসপাতালে। তার পর আবার অনুশীলন করে বেরিয়ে পড়া।

পাথেয় জোগাড় করেছেন পথেই। কখনও ফটোগ্রাফার, কখনও বা নাবিক। কাজ করেছেন ব্যাঙ্কে, খনিতে, ট্রলারে, ডেয়ারি ফার্মে। স্কুলে পড়িয়েছেন। নিজের ভ্রমণ বিষয়ে বক্তৃতা, রেডিওতে ইন্টারভিউ দিয়ে অর্থ জোগাড় করেছেন। আলাপ হয়েছে ধ্যানচাঁদ, উদয়শঙ্কর, ইয়েহুদি মেনুহিন, ভবিষ্যতের ‘সিধুজ্যাঠা’ হারীন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়, আইরিশ নেতা ডি ভ্যালেরা, বিপ্লবী রাসবিহারী বসু প্রমুখের সঙ্গে।

পুব দিক থেকে ফেরা। জাভার সুরবায়া থেকে জাহাজে কলম্বো। তার পর জাহাজে পক প্রণালী পেরিয়ে ভারতে। বাড়ির পথে বিমল কিছু দিন থাকলেন গঞ্জাম বহরমপুরে, নিজের জন্মস্থানে। মামার বাড়িতে। দু’ চাকায় ভর করে বেরিয়ে পড়াটা তো এই বহরমপুরেই শুরু হয়েছিল। কলকাতা ফিরলেন – ১০ জুন, ১৯৩৭। প্রায় এক যুগ পরে ছেলেকে পেয়ে মা কেঁদে আকুল। বিমলের এই বিশ্বভ্রমণের অভিজ্ঞতাই পাঠককে দিল এক অনন্য উপহার – ‘দুচাকায় দুনিয়া’।

এই বিশ্বভ্রমণেই সাক্ষাৎ বিশ্বকবির সঙ্গে। রবীন্দ্রনাথ লন্ডনে। তাঁর সঙ্গে দেখা করলেন বিমল। কবিকে বললেন, তাঁর ‘দুরন্ত আশা’ পড়েই দুরন্ত বাসনা হয় পৃথিবী দেখার। রবিকবি এক কপি ‘চয়নিকা’ এনে তাতে আশীর্বাণী লিখে বিমলকে উপহার দেন।

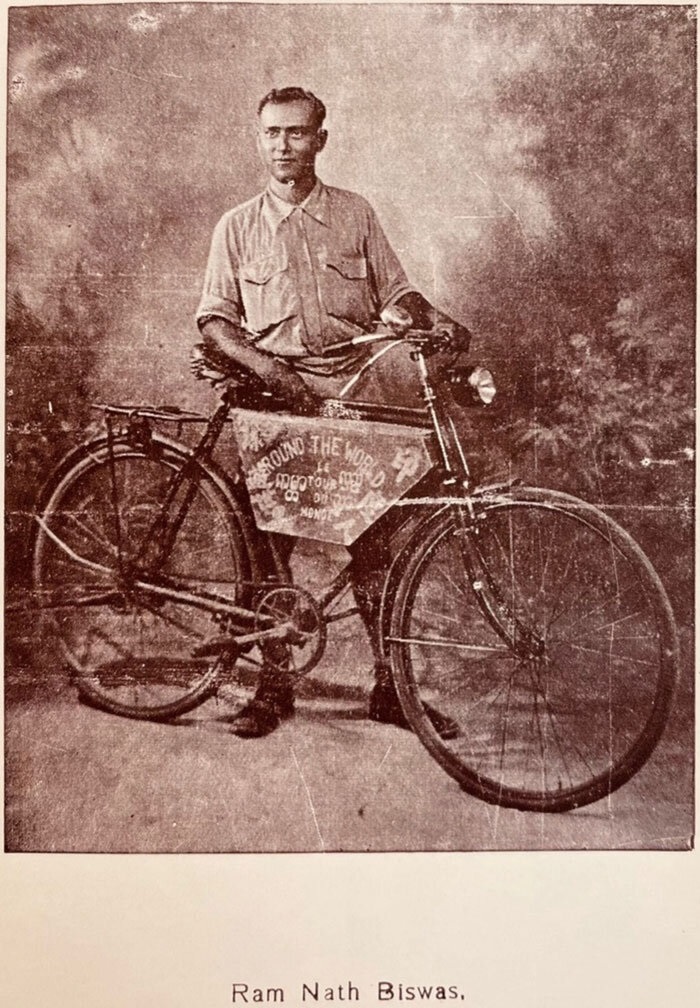

রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে আলাপ হয়েছিল দু’ চাকায় দুনিয়া চষে বেড়ানো রামনাথ বিশ্বাসেরও। রামনাথ গেছেন শান্তিনিকেতনে। তাঁর ইচ্ছা তাঁর ভ্রমণসঙ্গী সাইকেলটি কবিকে উপহার দেবেন। কথায় কথায় কবি জানালেন, তিনি রামনাথের লেখা পড়েন। রামনাথ তো বিশ্বাসই করতে চান না। মেঝের দিকে তাকিয়ে মাথা চুলকে কোনও রকমে বললেন, “গুরুদেব, অধমের কাছে মিথ্যা বলে লজ্জা দেন কেন?” গুরুদেব মুচকি হেসে হাঁকলেন, “অনিল, ‘দেশ’ পত্রিকাগুলো নিয়ে এসে দেখাওতো পর্যটকমশাইকে।” অনিল চন্দ ‘দেশ’-এর বেশ কয়েকটি সংখ্যা তাঁর হাতে ধরিয়ে দিলেন। রামনাথ বিস্ময়ে দেখলেন, তাঁরই লেখা পাতার পর পাতা আন্ডারলাইন করা। রামনাথের অটোগ্রাফের খাতায় রবীন্দ্রনাথ লিখলেন আশীর্বাদবার্তা – ‘উইথ মাই ব্লেসিংস টু দ্য ইন্ট্রেপিড অ্যাডভেনচারার রামনাথ বিশ্বাস’।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের রণডঙ্কা বাজতেই বাঙালি পল্টনে যোগ দেন রামনাথ। কিন্তু অসুস্থতার কারণে ‘ডিসচার্জড’। বছরতিনেক পরে ঢুকলেন ব্রিটিশ সৈন্যবাহিনীতে। তারই সূত্র ধরে শুরু ভূপর্যটন। রোজ অন্তত ৩০ মাইল মার্চ। হাঁপিয়ে উঠছিলেন রামনাথ। ম্যালেরিয়া বাঁচিয়ে দিল। ১৯২৪ সালের সেপ্টেম্বরে বেলুচিস্তান থেকে অসুস্থ অবস্থায় ফিরে এলেন বাড়ি।

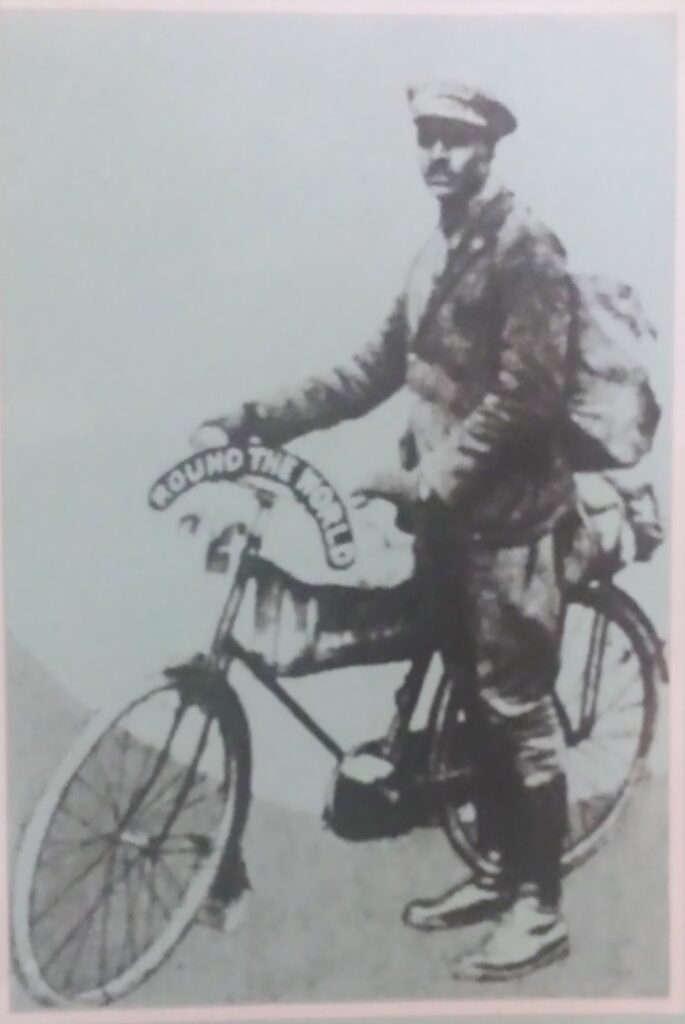

ওই বছরেই চলে গেলেন সিঙ্গাপুর। আর সেখান থেকেই শুরু হল সাইকেলে বিশ্বভ্রমণ। ১৯৩১ সনের ৭ জুলাই। কপর্দকহীন, সঙ্গে শুধু জামাকাপড় আর সাইকেল মেরামতির সরঞ্জাম। সাইকেলের গায়ে লেখা ‘রাউন্ড দ্য ওয়ার্ল্ড, হিন্দু ট্রাভেলার’। বিশ্বজুড়ে সেই সময়টা ছিল বড়ো অস্থির। বহু দেশে প্রবেশে নানা কড়াকড়ি। তাই রাজনৈতিকভাবে সন্দেহমুক্ত থাকার জন্য সাইকেলে ‘হিন্দু ট্রাভেলার’ কথাটা লিখে রেখেছিলেন। তবুও সন্দেহ থেকে মুক্তি পাননি। ইমিগ্রেশনের অদ্ভুত আইনে জড়িয়ে কানাডায় ২৯ দিন একটানা কারাগারে। ন’ বছরে চার দফায় পাড়ি দিয়েছেন প্রায় দেড় লাখ কিলোমিটার পথ। দেখেছেন চল্লিশটিরও বেশি দেশ। ভ্রমণ শেষ করেছেন ১৯৪০-এ।

কালক্রমে পাক্কা ‘ঘুমক্কড়’ হয়ে গেলেন রাহুল। স্বয়ংশিক্ষিত পরিব্রাজক, সতত ভ্রাম্যমাণ। একাধিক মহাদেশে ৫২ বছরের অবিরাম পর্যটন। তিনি লিখেছেন, “বৈরাগ্য, জ্ঞানলিপ্সা আর ভ্রমণতৃষ্ণার ভুত আমার ওপর সওয়ার হয়েছিল।” রাহুল বিশ্বাস করতেন জীবন চলমান। তাঁর জীবন এক অবিরাম যাত্রার কাহিনি।

এই চলা মাঝে মাঝে দুঃসাধ্য হয়ে উঠেছে। রামনাথ লিখেছেন, “তখন আমার মানসিক অবস্থা এত খারাপ হয়েছিল যে আমার পক্ষে আত্মহত্যা করাটাও আশ্চর্য ব্যাপার ছিল না।” কখনও কখনও মার খেতে হয়েছে, পাল্টা প্রহারও করেছেন। মার খেয়ে জ্ঞানও হারিয়েছেন। আবার স্থানীয়দের চেষ্টায় সুস্থ হয়েছেন। স্থানীয় মানুষদের হাতে বন্দি থাকতে হয়েছে, আবার অন্য একদলের প্রচেষ্টায় ছাড়াও পেয়েছেন। বহু জায়গায় আপ্যায়িত হয়েছেন। আবার সব সম্বল কেড়ে নেওয়াও হয়েছে। পথের পাথেয় জোগাড় করেছেন নানা রকম কাজ করে, স্থানীয় মানুষদের আর্থিক দানে, রেডিও আর পত্র-পত্রিকায় ইন্টারভিউ দিয়ে। তাঁর দীর্ঘ সাইকেলভ্রমণের কথা বিভিন্ন বইয়ে লিপিবদ্ধ করেছেন রামনাথ।

বিমল মুখোপাধ্যায় বা রামনাথ বিশ্বাসের মতো সাইকেলে সওয়ার হয়ে ঘর ছেড়ে বেরিয়ে পড়েছিলেন মণীন্দ্রনাথ মুস্তাফিও। তবে একা নয়, দল বেঁধে। তাঁর নেতৃত্বে উত্তর কলকাতায় তৈরি হয়েছিল ক্লাব, ক্যালকাটা হুইলার্স। এই ক্লাবের অন্যতম পৃষ্ঠপোষক ছিলেন প্রখ্যাত লেখক ও হিমালয় ভ্রামণিক জলধর সেন। কেন সাইকেলে ভ্রমণ? মণীন্দ্রনাথ তাঁর ‘ভ্রমণের নেশা’ গ্রন্থে লিখেছেন, “ট্রেনে চেপে যাওয়া মানে একস্থান থেকে অন্য স্থানে হুস ক’রে গিয়ে পড়া। যেখানে গেলুম, সেই স্থানেরই যা-কিছু বৈচিত্র উপভোগ করলুম, পথের মাঝে দেখবার এবং উপভোগ করবার যোগ্য কত স্থানের সঙ্গে পরিচয়ও ঘটে না।… কিন্তু সাইকেলে ভ্রমণ করলে এ আনন্দ উপভোগ করবার যথেষ্ট সুযোগ ঘট্বে – ঝাঁ ঝাঁ রৌদ্র, ঝম্ ঝম্ বৃষ্টি, হি হি শীত – সবই সহ্য করতে হবে। কোথায় খাবো, কি বা খাবার জুটবে কিছুরই স্থিরতা নাই, তবু এতেই প্রচুর আনন্দ। তার সঙ্গে দুঃসাহসিকতা, বিপদের সম্মুখীন হওয়া এবং দলবদ্ধভাবে থাকা – এ সব তো আছেই।”

মণীন্দ্রনাথ মুস্তাফির নেতৃত্বে ক্যালকাটা হুইলার্স-এর সদস্যরা ১৯২৬ থেকে ১৯২৯ পর্যন্ত প্রতি বছর সাইকেলযাত্রায় বেরিয়ে পড়েছিলেন। সেপ্টেম্বর-অক্টোবরে এই সাইকেল অভিযান হত। এ ভাবেই তাঁরা ঘুরে আসেন কাশী, পুরী (রাঁচি, চাইবাসা, কেওনঝড়, যাজপুর, কটক হয়ে), দার্জিলিং (দুমকা, ভাগলপুর, স্টিমারে গঙ্গা পেরিয়ে পূর্ণিয়া, কিষানগঞ্জ, শিলিগুড়ি হয়ে) এবং কাশ্মীর (রাওয়ালপিন্ডি, সানি ব্যাঙ্ক, বারামুল্লা, পাট্টান হয়ে)। ১৯২৯-এর পরে এই ক্লাবের সক্রিয়তার আর কোনো তথ্য মেলে না।

ভূপর্যটনে সাইকেলকে সঙ্গী করেছিলেন বিমল দে-ও। তবে তার আগে পদব্রজে ভ্রমণ। অবিরাম দাদাদের শাসন। কানমলা আর বেত্রাঘাত। তাই বাড়ি থেকে টুকটাক পালাত কিশোর বিমল। বছর ১৫ বয়স। শাসন চরমে উঠল। বিমল বেরিয়ে পড়ল। ট্রেনে বিনা টিকিটে গয়া। খাদ্য ঝালমুড়ি। গয়ায় এক সাধুবাবার কাছে জুটল আশ্রয়। তিনি তিব্বতি লামা। ভিক্ষা করে দিন কাটে। একদিন আরও তিন লামা হাজির। তাঁদের নিয়ে বেরিয়ে গেলেন সাধুবাবা। বিমলকে বলে গেলেন ‘বিদায়’। একটু পরে বিমলও সেই পথে, যে দিকে সাধুবাবারা গিয়েছেন। কিছুটা যেতেই দেখা। মনে হল সাধুবাবা যেন বিমলের অপেক্ষাতেই ছিলেন। মুখে হাসি। জানালেন, অনেক দূরে যাচ্ছেন। গ্যাংটক।

বিমল মুখোপাধ্যায় বা রামনাথ বিশ্বাসের মতো সাইকেলে সওয়ার হয়ে ঘর ছেড়ে বেরিয়ে পড়েছিলেন মণীন্দ্রনাথ মুস্তাফিও। তবে একা নয়, দল বেঁধে। তাঁর নেতৃত্বে উত্তর কলকাতায় তৈরি হয়েছিল ক্লাব, ক্যালকাটা হুইলার্স। এই ক্লাবের অন্যতম পৃষ্ঠপোষক ছিলেন প্রখ্যাত লেখক ও হিমালয় ভ্রামণিক জলধর সেন।

কয়েক দিন পরে বিমলও পৌঁছে গেল গ্যাংটকে। শহরে যত মনাস্ট্রি আর চৈত্য আছে, সব জায়গাতেই ছুটে গিয়েছে বিমল সাধুবাবার খোঁজে। হঠাৎ একদিন একটা বাসে বিমল দেখা পেয়ে গেল তাঁর। সঙ্গে সেই তিন লামাও। বিমলকে দেখে সাধুবাবা বিস্মিত হননি, বরং আনন্দিতই। বিমলও খুশি। এখন থেকে সাধুবাবা বিমলের গুরুজি।

গ্যাংটকে এচে গুম্ফা, গুরুজির আবাসস্থল। সেখানে বিমলেরও ঠাঁই হল। কথায় কথায় বিমল জানতে পারল, গুরুজি লামাদের দল নিয়ে লাসায় যাবেন। বিমলও যেতে চাইল। গুরুজি হাসলেন, কিন্তু ‘না’ বললেন না। শুধু বললেন, দুটি অসুবিধা – এক, এখন শুধু লামা বা সাধুরাই তিব্বতে ঢুকতে পারে এবং বিমল লামা বা সাধু নয় আর দুই, বিমল ভাষা জানে না।

গুরুজি বুঝেছিলেন, এই ছেলেকে ‘না’ করা যাবে না। আর সে ভাবে তিনি বিমলকে প্রস্তুতও করছিলেন। একদিন বিমলকে বললেন, একান্তে বসে সারাদিন বাড়ির কথা ভাবতে। বাড়ির কথা ভাবতে গিয়ে বিমলের মনে বারবার গুরুজি এসে পড়ছেন। পরের দিন গুরুজি এলেন, তাকে বাড়ি ফিরে যেতে বললেন। বিমল জানিয়ে দিল, সে বাড়ি ফিরবে না। গুরুজি জানতেন। বিমলকে বললেন, ‘তৈয়ার হো বেটা।’

সীমান্তে প্রহরারত চিনা সৈন্যদের সামনে দিয়ে বিমলের তিব্বতে যাওয়ার উপায় গুরুজিই বাতলে দিলেন। কয়েক দিন ধরে চলল বিমলকে শিক্ষাদান। ‘ওম্ মণি পদ্মে হুম্’ মন্ত্রে দীক্ষা, মস্তকমুণ্ডন, পরনে পীত বসন। বিমল এখন মৌনী লামা। গুরুজি বলে দিলেন, কোনো অবস্থাতেই যেন টুঁ শব্দটি না করে।

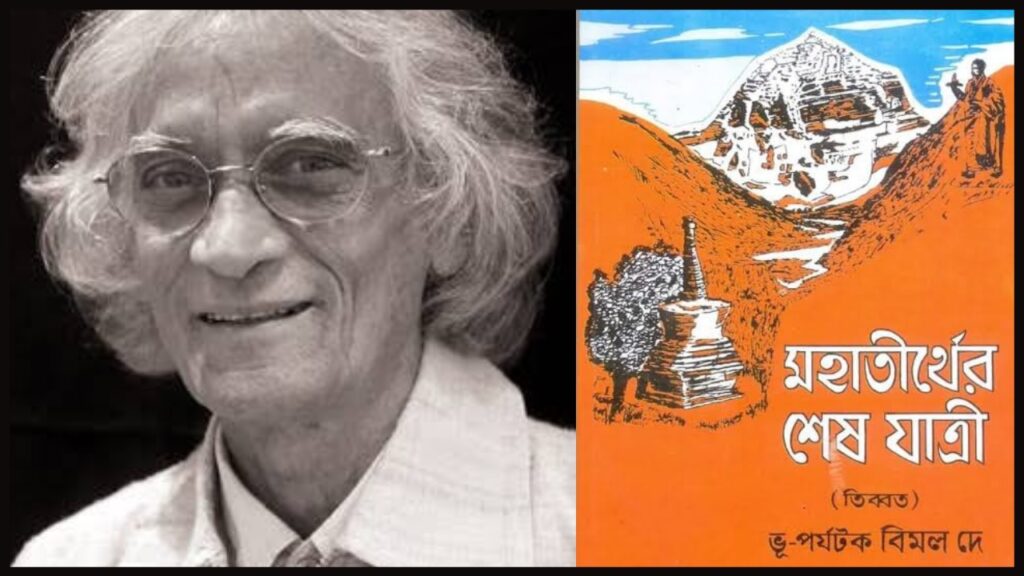

৯ এপ্রিল, ১৯৫৬। যাত্রা শুরু তিব্বতের পথে। কাঠমান্ডুর চিনা দূতাবাস থেকে অনুমতিপত্র মিলেছে। বিমলরাই ছিলেন মহাতীর্থে শেষ তীর্থযাত্রী দল। বিমল দে তখন গেলং লামা। সে গুরু গেশে রেপতেন-এর যাত্রাসঙ্গী। লাসা-মানস-কৈলাস দিয়ে শুরু হল বিমল দের ভূপর্যটন। তার পর বেরিয়ে পড়েছেন ভারতের দিকে দিকে। ১৯৬৭-তে সাইকেলে ভূপর্যটন শুরু। ছয় মহাদেশে ২ লক্ষ ৩০ হাজার কিলোমিটার পথ পাড়ি দিয়ে ঘরে ফেরা ১৯৭২-এ। পাঠক পেলেন তাঁর লেখা ভ্রমণ-আলেখ্য।

যাঁর সম্পর্কে না বললে এই লেখা অসম্পূর্ণ থাকে, তাঁর কথায় আসি। জীবনের শেষ দিকে তিনি ছিলেন শয্যাশায়ী। কেউ দেখা করতে গেলে বলতেন, “কী ভাবছ, বুড়ো সব মিথ্যে লিখেছে? নিজেই হাঁটতে পারে না, সে নাকি এত পথ হেঁটে বেড়িয়েছে।” তিনি উমাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়, এক অক্লান্ত পরিব্রাজক। আশুতোষ মুখোপাধ্যায় ও যোগমায়া দেবীর চতুর্থ সন্তান (তৃতীয় পুত্র)। কৈশোরে বাবার সঙ্গে ভ্রমণই তাঁর মধ্যে পরিব্রাজনের নেশা ঢুকিয়েছিল। ঘুরে নিয়েছিলেন বিন্ধ্যগিরি পর্বত, পশ্চিমঘাটের সহ্যাদ্রি, দাক্ষিণাত্যের নীলগিরি এবং হিমালয়ের কোলে দার্জিলিং।

প্রকৃত পরিব্রাজকের জীবন শুরু ২৬ বছর বয়সে – মাকে নিয়ে কেদার-বদ্রী দর্শনে। হৃষীকেশ থেকে পদব্রজে, যাতায়াতে ৪০০ মাইল। চার বছর পর মাকে নিয়ে নেপালের পশুপতিনাথ। সেই শুরু পথ চলা, চলেছে যত দিন শরীর সক্রিয় ছিল। পরনে গেরুয়া ফতুয়া আর লুঙ্গি, কাঁধে ঝোলা। বারবার গেছেন হিমালয়ের গহীন অন্দরে। শুধু কেদার-বদ্রী অঞ্চলেই গেছেন প্রায় পঞ্চাশবার। আসমুদ্র হিমাচল ঘুরেছেন। বাদ যায়নি নেপাল, ভুটান, বর্মা, এমনকি আফ্রিকী মুলুকও।

হিমালয়ের পথে উমাপ্রসাদ ঘুরেছেন আপন মনে গান গাইতে গাইতে। রবীন্দ্রসংগীত আর নজরুলগীতি। ছবি তুলতেন। তাঁর ছবির অ্যালবাম ‘আলোকচিত্রে হিমালয়’ হিমালয়ের ভৌগোলিক বৈশিষ্ট্যের এক অমূল্য দলিল। আর নিজের কলমের জোরে পাঠককে পৌঁছে দিয়েছেন সেই সব জায়গায়, যা সাধারণ ভ্রামণিকের কাছে অগম্যই থেকে যায়। তাঁর ভ্রমণসাহিত্য এনে দিয়েছে নানা সম্মান। ১৯৭১-এ ‘মণিমহেশ’ গ্রন্থের জন্য উমাপ্রসাদকে সাহিত্য অকাদেমি পুরস্কারে সম্মানিত করা হয়।

ভ্রমণে ভবঘুরেমি আজ বেড়েছে বই কমেনি। অনেকেই ঘর ছেড়ে বেরিয়ে পড়ছেন দু’ পা কিংবা দু’ চাকার ভরসায়। চলে যাচ্ছেন গহন গিরি কন্দরে, পর্বতের শিখরে, দেশ থেকে দেশান্তরে, এগিয়ে চলেছেন মরুপ্রান্তরের বুক চিরে, সমুদ্রের দু’ পাড় ধরে। এঁদের মধ্যে একজনের নাম করতেই হয়। তিনি রতনলাল বিশ্বাস। তবে তাঁর ভ্রমণেতিহাস বলতে গেলে ভবঘুরেমির এই সাতকাহন আর শেষ হবে না। অতএব এখানেই ইতি।

তথ্যসূত্র:

আমার জীবন-যাত্রা প্রথম খণ্ড – রাহুল সাংকৃত্যায়ন

ভবঘুরে শাস্ত্র – রাহুল সাংকৃত্যায়ন

রামনাথের পৃথিবী – শ্যামসুন্দর বসু

দুচাকায় দুনিয়া – বিমল মুখার্জি

মহাতীর্থের শেষ যাত্রী (তিব্বত) – বিমল দে

ভ্রমণের নেশা – মণীন্দ্রনাথ মুস্তাফী

ছবি সৌজন্য: Facebook, somewhereinblog

পেশায় সাংবাদিক। আনন্দবাজার পত্রিকার প্রাক্তন ডেপুটি নিউজ এডিটর। বর্তমানে খবর অনলাইন ও ভ্রমণ অনলাইনের অন্যতম কর্ণধার। ক্যালকাটা জার্নালিস্টস ক্লাবের মুখপত্র ‘সাংবাদিক’-এর মুখ্য সম্পাদক।