হয়তো এখনও বহুজনের কাছে, প্রেম এবং কর্তব্যের দ্বন্দ্বে প্রায়ান্ধকার বিষণ্ণ শিখার মতো আজও জ্বলে,

“দেহ আজ্ঞা, দেবযানী, দেবলোকে দাস

করিবে প্রয়াণ।”

বিদায় অভিশাপ। রবীন্দ্রনাথ জেনেছিলেন এই ধিকিধিকি আগুনকে, যার গাঢ় অঙ্গারবর্ণ, আলোকে লজ্জা দিয়ে অন্ধকারকে গৌরবান্বিত করে চলে। সেই জানা থেকেই হয়তো বা এর ম্লানিমাকে শিশিরের স্নিগ্ধতা দিয়ে মুছে দিতে চেয়েছিলেন তাঁর কাব্যনাট্যে।

পুরাণ থেকে আহরণ করেছিলেন কাহিনির বীজ। সেই পুরাণের কাহিনি এবং রবীন্দ্রনাথের কাব্যনাট্যের মধ্যে পার্থক্য রয়ে গিয়েছে। যা আদপে থাকারই কথা। কেন, সে প্রসঙ্গে আসব পরে। আগে আমাদের কচ ও দেবযানীর কাহিনির প্রত্যক্ষ এবং কুশীলবদের সঙ্গে পরিচয় হোক। আর এই পরিচয়ের ক্ষেত্রে নানা পুরাণ থেকে সংগৃহীত উপাদানকে কিছুটা সাজিয়ে নিতে হবে আমাদের।

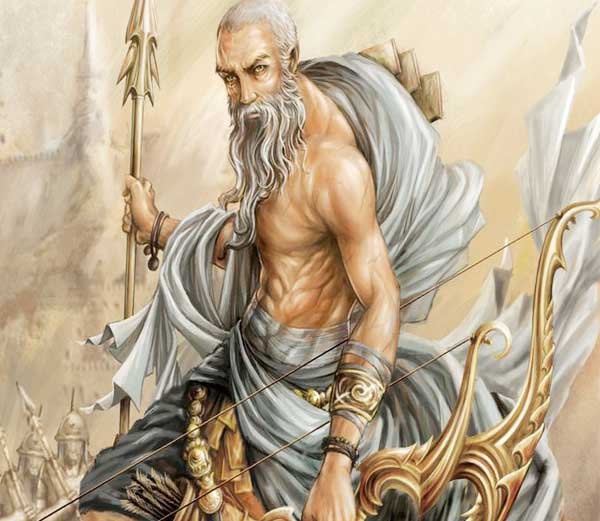

দেবগুরু বৃহস্পতির সন্তান কচ এসেছিলেন অসুরগুরু (ভাষ্যান্তরে দৈত্য/দানবগুরু) শুক্রাচার্যের কাছে। তাঁকে শিখে নিয়ে যেতে হবে মৃতসঞ্জীবনী বিদ্যা (মন্ত্র)। দেবতা-অসুরে দ্বন্দ্ব তীব্র। দেবতারা যুদ্ধে বারংবার পরাজিত হচ্ছেন। কারণ অসুরপক্ষের অসুরেরা মারা গেলে শুক্রাচার্য তাঁর অধীত মৃতসঞ্জীবনী বিদ্যা প্রয়োগ করে বাঁচিয়ে তুলছেন তাঁদের। দেবতারা মারা গেলে বাঁচাবার কেউ নেই। অতএব সংখ্যা কমে চলেছে তাঁদের। এভাবে চললে দেবতারাই ক্ষয়ে শেষ হয়ে যাবেন। অসুরেরাই রাজত্ব করবে। যদি কচ শিখে আসতে পারে মৃতসঞ্জীবনী, তাহলেই একমাত্র উপায় হতে পারে।

কিন্তু, বৃহস্পতি-পুত্রকে শুক্রাচার্য শিষ্য করবেন কেন? তিনি ও বৃহস্পতি তো চিরপ্রতিদ্বন্দ্বী। সেই বাল্য থেকে তাঁদের দ্বন্দ্ব। পৌরাণিক কাহিনি বলে, তাঁর পিতা ভৃগু এবং বৃহস্পতির পিতা আঙ্গিরসের মধ্যে অত্যন্ত সৌহার্দ্য ছিল। বন্ধু তো নয়, যেন সহোদর। দুই বন্ধুর মধ্যে কথা হল, যে কোনও একজন তাঁদের দুই সন্তানের শিক্ষার দায়িত্ব নেবে, অন্যজন অন্যান্য কর্মে ব্যপৃত থাকবেন, মুক্ত থাকবেন সাংসারিক এই দায় থেকে। আঙ্গিরস দায়িত্ব নিলেন। ভৃগু মুক্ত। কিন্তু কিছুদিনেই বালক উশনস্ বুঝলেন আঙ্গিরস পক্ষপাতিত্ব করে নিজের সন্তান বৃহস্পতিকে যতটা শেখাচ্ছেন, তাঁকে ততটা শেখাচ্ছেন না। উশনস্ কে? ইনিই পরবর্তীতে শুক্রাচার্য। কেন, সে কথাও এসে যাবে এই প্রসঙ্গে।

তো উশনস্, আঙ্গিরসকে ছেড়ে চললেন নতুন গুরুর সন্ধানে। প্রথমে গেলেন বৃদ্ধগৌতম (মতান্তরে গৌতম)-এর কাছে। সেখান থেকে জানলেন। তারপরে তিনি যাবেন দেবাদিদেব শিবের তপস্যায়। সেই তপস্যার পরিণতিতে তাঁর নাম হবে শুক্রাচার্য। কিন্তু সে কথায় যাবার আগে আমরা উশনস্-এর আর একটি উপাধির কথা স্বল্প জেনে নেব। আর জেনে নেব ইন্দ্র ও বৃহস্পতির সঙ্গে তাঁর যৌবনের বিরোধের কথাও।

আরও পড়ুন: সেবন্তী ঘোষের উপন্যাস: ছাড় বেদয়া পত্র পর্ব ১

রাজশেখর, কমন এরা দশম শতাব্দীর মানুষ, কাব্যমীমাংসা-র লেখক এবং এই উপমহাদেশের প্রখ্যাত নাটককার ও আলঙ্কারিক। তিনি পুরাণ অনুসারে কাব্যপুরুষ-এর উৎপত্তির কথা লিখলেন। সেই প্রসঙ্গে আবার আনলেন বৃহস্পতির কথা। আচার্য বৃহস্পতি কাব্যপুরুষ এবং কাব্যবিদ্যার প্রসঙ্গে তাঁর শিষ্যদের, তাঁর গুরু কাব্যপুরুষের জন্মের কথা বলছেন।

সরস্বতী একদা পুত্র কামনা করাতে (কেন পুত্র, কেন কন্যা নয় এ প্রশ্নের উত্তর পরে নেব), ব্রহ্মা তাঁকে পুত্রলাভের বর দিয়েছিলেন। এই পুত্র কাব্যপুরুষ। ব্রহ্মা-সরস্বতী নিয়ে অজস্র উপাখ্যান আছে যা অজাচার বা অগম্যাগমন বলে কথিত। সে সব এড়িয়ে আমরা এই পুত্রকে দেখি। এই পুত্র জন্মেই প্রায়, তাঁর চরণ ছুঁয়ে ছন্দোবদ্ধ শ্লোকে নিজ পরিচয় দিলেন এবং বন্দনা করলেন দেবীর। বললেন, ‘হে মাতঃ এই যে সমগ্র বাঙ্ময় (তোমার স্বরূপ) অর্থের আকারে (অর্থাৎ পদার্থের আকারে) বিবর্তিত (প্রতিভাত) হচ্ছে, সেই (বিবর্তস্বরূপ) আমি কাব্যপুরুষ তোমার চরণযুগল বন্দনা করি। (কাব্যমীমাংসা, তৃতীয় অধ্যায়)

দেবী এতে চমকিত হয়ে নানা কথা বললেন। তার সবটা এখানে আলোচ্য নয়। যা বলার তা হল সরস্বতী, তাঁর সন্তান এই সারস্বতেয়কে, বিশ্বে প্রথম কাব্যসৃষ্টি করলেন বলে অভিনন্দন জানালেন। এর আগে যা ছিল তা গদ্য, এই প্রথম পদ্য বা ছন্দোযুক্ত বাণী বা কাব্য জন্মাল। অভিনন্দন জানিয়েও বললেন, এই ক্ষমতা সত্ত্বেও পুত্র যেন ধৃষ্টের আচরণ না করে। বরং যেন বালসুলভ আচরণই করে। এই বলে তিনি গাছের গায়ে ঠেসান দেওয়া একটি পাথরে সন্তানকে শুইয়ে রেখে, গেলেন আকাশগঙ্গায় স্নান করতে। এ লেখায় অপ্রাসঙ্গিক হলেও পাঠককে অনুরোধ করি, একক মাতৃত্বের একটি চিত্র কিন্তু এখানে আমরা পাচ্ছি, তাও দেখতে। সরস্বতী, সঙ্গী বা সঙ্গিনীর অভাবে এভাবে শিশুটিকে রেখে স্নানে যেতে বাধ্য হলেন।

যাই হোক, রোদে তপ্ত শিশুটি অস্থির। এমন সময় কুশ এবং সমিধ আহরণে সেখানে এলেন মুনি উশনস্ বা উশনা। শিশুটিকে দেখে তাকে অনাথ ভেবে স্নেহবশে এবং সযত্নে নিয়ে গেলেন নিজের আশ্রমে। আশ্রমে পৌঁছতেই শিশুটি তাঁর অন্তরে উচ্ছাসের জন্ম দিল। তিনি সরস্বতী বন্দনা করে ফেললেন ছন্দে। বললেন, ‘কবিরা নিত্যদিন দোহন করলেও, যাকে দোহন করা হয়েছে বলে মনেই হয় না, সেই ধেনুরূপা সরস্বতী আমাদের অন্তরে সন্নিহিত থাকুন।’ এই রচনার জন্যই তিনিও কবি নামে খ্যাত হলেন। তাঁকে উশনা কাব্য বা উশনস্ কাব্য বা কবি উশনা এ সব নানা নামে পাওয়া যাচ্ছে এ জন্য।

শুক্রাচার্যের পিতা ভৃগু এবং বৃহস্পতির পিতা আঙ্গিরসের মধ্যে অত্যন্ত সৌহার্দ্য ছিল। বন্ধু তো নয়, যেন সহোদর। দুই বন্ধুর মধ্যে কথা হল, যে কোনও একজন তাঁদের দুই সন্তানের শিক্ষার দায়িত্ব নেবে, অন্যজন অন্যান্য কর্মে ব্যপৃত থাকবেন, মুক্ত থাকবেন সাংসারিক এই দায় থেকে। আঙ্গিরস দায়িত্ব নিলেন। ভৃগু মুক্ত।

বৃহস্পতি, তাঁর একদা সহপাঠি শত্রুর এই গুণের কথা স্বীকার করেও কিন্তু তাঁকে আদিকবির মর্যাদা দিলেন না। এরপরে তিনি বললেন, সরস্বতীর স্নান সেরে ফেরার কথা। পুত্রকে না দেখতে পেয়ে মনে মনে দেবী কাঁদছেন। এমন সময় বাল্মিকী উপস্থিত। তিনি দেবীকে উশনস্-এর আশ্রমে নিয়ে গেলেন। দেবীর স্তনদুগ্ধ তখন ক্ষরিত হচ্ছে পুত্রের উদ্দেশ্যে। পুত্রকে পেয়ে আপ্লুত হলেন। আর গোপনে প্রচেতা পুত্র বাল্মিকীকে ছন্দোবদ্ধ বাক্যের জ্ঞান দান করলেন। বাল্মিকী আবার পথে এক নিষাদের হাতে ক্রৌঞ্চমিথুনের পুরুষ ক্রৌঞ্চটিকে বধ হতে দেখে শোকে বলে উঠলেন সেই বিখ্যাত ‘মা নিষাদ…’ ইত্যাদি। তিনিই, বৃহস্পতির গল্পে, হলেন আদিকবি।

রাজশেখরের এই কাহিনিটি ভিন্নভাবে আছে বায়ুপুরাণ, মহাভারত ইত্যাদিতে। সে প্রসঙ্গে না গিয়ে আমরা জেনে রাখি উশনস্ বাল্মিকীর আগে কবি হলেও, আদিকবি বাল্মিকীকেই কেন করলেন বৃহস্পতি? এ কি সেই আবাল্য শত্রুতার জন্য? উত্তর এভাবে জানা না গেলেও শত্রুতা যে তীব্র তা বুঝে গেছি। এবারে তার বাড়বৃদ্ধি আরও জানি। এও যেন মনে রাখি যে, একাধিক কাহিনি থাকে একাধিক বেদ ও পুরাণে, যার একটা আর একটার সঙ্গে মেলে না। এই উশনস্-ই শুক্রাচার্য, এমন কথাও জোরের সঙ্গে দাবি করার মানেই নেই। কিছু কাহিনিতে এঁরা মিলেছেন, কিছু কাহিনিতে মেলেনওনি। আমরা কাহিনি বুননকে বোঝার খাতিরে নানা স্তরের কাহিনিগুলিকে কিছুটা সাজিয়ে নিচ্ছি মাত্র।

যেমন ইন্দ্রের সঙ্গে উশনস্ বা শুক্রাচার্যের দ্বন্দ্বের কাহিনি আছে, মীমাংসার কাহিনিও আছে। আপাতত দ্বন্দ্বের দিক থেকে একটি সূত্র নিই। সেখানে জানা যাচ্ছে বৃহস্পতির চাইতেও উশনস্ পণ্ডিত ছিলেন। তবু ইন্দ্র তাঁকে গুরুত্ব না দিয়ে বৃহস্পতিকে দেবগুরু করলেন। সেই ক্রোধে উশনস্ অসুরগুরু হবেন ঠিক করলেন। ওদিকে দেবাসুরের দ্বন্দ্ব বহু প্রাচীন। অসুরগুরু থাকতে হলে তাঁকে অসুরদের জয়ের রাস্তা দেখাতে হবে। সেই জয়ের রাস্তা দেখাতেই আবার তিনি হিমালয়ে চললেন, শিবের কাছ থেকে মন্ত্র পাবার তপস্যাতে। শিব তাঁকে হাজার বছরের কঠোর তপশ্চারণের কথা বললেন। তিনি সে কাজ শুরু করে দিতে ইন্দ্র তাঁর তপস্যাভঙ্গের জন্য নিজ কন্যা জয়ন্তীকে পাঠালেন তাঁর কাছে। জয়ন্তী অবশ্য তপস্যা ভঙ্গ করলেন না। তপস্যাকালে যথাসাধ্য সেবা করলেন উশনস্-এর। শিব সন্তুষ্ট হয়ে অবশেষে তাঁকে মন্ত্রদান করলেন।

এর মধ্যে আবার দেবতারা গুরু-বিহীন এবং নিরস্ত্র অসুরদের আক্রমণ করলেন। অসুরেরা ভীত হয়ে আশ্রয় নিলেন কাব্যমাতা তথা সেই ভৃগুপত্নীর কাছে যিনি উশনস্-এর জননী। তিনি ইন্দ্রকে বারণ করলেও ইন্দ্র অসুর বধে উদ্যত দেখে মন্ত্রের দ্বারা ইন্দ্রকে তিনি স্তম্ভিত করে দিলেন। তাই দেখে বিষ্ণু নিজ শরীরে ইন্দ্রকে আহ্বান করলেন, কাব্যমাতাকে বধ করার জন্য। বিষ্ণুর সুদর্শন চক্রে কাব্যমাতা নিহত হলেন। এই কাব্যমাতা বধের সূত্রে ভৃগু বিষ্ণুকে অভিশাপ দেবেন বারংবার মর্ত্যে জন্ম নেবার। বিষ্ণুর অবতার-তত্ত্বের সূত্রপাত হল।

***

এই যে নারীবধ, নিরস্ত্রবধ, এ সব বেদ-পুরাণে একদা স্বাভাবিকই ছিল। তাই শত্রুবধের প্রার্থনা ইত্যাদিতে বেদাদির একাংশ মুখরও। কিন্তু কালে কালে নৈতিকতা বা ঔচিত্যের প্রশ্নটি এসে দাঁড়াল সামনে আরও তীব্রভাবে। কিছুটা অন্যান্য দর্শনের বিরোধিতার জায়গা থেকে, কিছুটা পরবর্তী চিন্তক বা রচয়িতাদের সমাজ-ভাবনার জায়গা থেকে। তখন এ সকল পুরাকাণ্ডকে নৈতিক করার জন্য আরও আখ্যান এবং বিশ্লেষণ যুক্ত হল। এ সবই সমাজ-বিবর্তনের ফসল ও প্রমাণ। সেই সব আখ্যান স্বাভাবিকভাবেই অনেকাংশেই অলৌকিক এবং যুক্তিগ্রাহ্য নয়।

যেমন দেবতারা কেন মহান হবে, খামোখা অসুরেরা কেন অপরাধী হবে, তার বিচার আজকে করতে বসলে, কারণ খুঁজে পাওয়াই দুষ্কর। অসুরেরা খারাপ বলে বেদাদির নবীনাংশে ধরে নেওয়া শুরু, উল্টোদিকে আবার আবেস্তা ইত্যাদি পার্শিয়ান-ইরানিয়ান ভাবনায় দেবতারা খারাপ। এর থেকে আবার দু’পক্ষের গোষ্ঠী সম্পর্ক বোঝা যায়। আবার দু’পক্ষেরই গুরু প্রতিদ্বন্দ্বী ব্রাহ্মণ। বিশেষ ক্ষমতার জন্য উশনস্কে তাই ছুটতে হচ্ছে শিবের কাছে বর পেতে।

উশনস্ বর পাবার পরে অসুরদের কাছে ফিরতে চাইলেও এবারে জয়ন্তী বিবাহাদির কথা বলে। শুধু তাই নয়, তাঁদের দাম্পত্য যাতে নির্বিঘ্ন হয়, তার জন্য দশ বছরের (কোথাও হাজার বছরের) জন্য সবার চোখের আড়ালে চলে যেতে অনুরোধ করে। উশনস্ তা করেনও। তারপরে অসুরদের কাছে ফিরে গিয়ে দেখেন, বৃহস্পতি তাঁরই ছদ্মবেশ ধারণ করে অসুরগুরু সেজে বসে অসুরদের বিপথে নিয়ে চলেছে। সেই নিয়ে দ্বন্দ্ব বাধলে অসুরেরা আসল উশনস্কে বিতাড়ন করে। উশনস্ তাতে ক্ষিপ্ত হয়ে অসুরদের ধ্বংসের অভিশাপ দেন। অর্থাৎ দেবাসুরের পাশাপাশি বৃহস্পতি-উশনস্ দ্বন্দ্ব চলছে তখনও। মাঝখানে ইন্দ্রের কন্যা প্রবেশ করে ইন্দ্রের সঙ্গে উশনস্-এর সম্পর্কের বিকল্প রাস্তা হয়ে দাঁড়িয়েছেন।

আরও পড়ুন: সেবন্তী ঘোষের কলমে: ছাড় বেদয়া পত্র পর্ব ২

এভাবেই এ সব কাহিনির রচয়িতারা যুক্তিজাল বিস্তার করেছেন পরোক্ষে। রবীন্দ্রনাথ যে সব পৌরাণিক উৎস থেকে তাঁর ‘বিদায় অভিশাপ’-এর কাহিনিটি নিয়েছেন, সেখানে কেন উশনস্ বৃহস্পতিপুত্রকে ছাত্র বলে নেবেন, তার কারণ পরিষ্কার ছিল না বলেই ভেবেছেন সম্ভবত। কার্য-কারণ সম্পর্ক রাখতে অথবা আরও নাটকীয় করতে তিনি দেবযানীকে দিয়ে উশনস্কে রাজি করানোর ব্যবস্থা করেছেন। আর একটি কাজও করেছেন, কাব্যনাট্যের সূচনায় শুক্রাচার্যের নামটি ব্যবহার করেছেন একবার, কিন্তু সম্পূর্ণ নাট্যে অসুরগুরু বা দানবগুরুর নাম অনুপস্থিত। ঐ উশনস্ এবং শুক্রাচার্য একই চরিত্র কিনা, সম্ভবত সে সমস্যার সমাধানে উশনস্, কাব্য উশনস্ এ সব আনেনইনি আমাদের কবি। শুক্রাচার্য যে কবি, তাও বলার চেষ্টা করেননি। অথচ ‘গীতা’ আবার কৃষ্ণের বাণীতে বলাচ্ছে, কবিদের মধ্যে তিনিই শুক্রাচার্য- অর্থাৎ শ্রেষ্ঠ কবি।

এই গুরুত্ব যখন দেওয়া হচ্ছে তখন শুক্রাচার্য নামটি কেমন করে এল, তা জানা ব্যতীত কচ-দেবযানী সংবাদ সম্পূর্ণ হতে পারে না। অতএব আমরা খুঁজে নিই শুক্রাচার্য হবার উপাখ্যান এবারে। কথিত, যে একদা উশনস্, শিবের অত্যন্ত স্নেহভাজন কুবেরের বিষয়আশয়ে থাবা বসিয়েছিলেন অসুরদের জন্য। কুবেরের যে নৈরাত্তা সেনা একদা রাজা মুচকুন্দকে পরাজিত করেছিল, সেই সেনাসমেত কুবেরকে তাঁর উপদেশে অসুরেরা পরাজিত করে। তাতে শিব তাঁর উপর খুবই ক্ষিপ্ত হয়েছিলেন। যদিও তার আগে শিবভক্ত রাবণ অলকাপুরী আক্রমণ, লঙ্কাপুরী দখল করা সত্ত্বেও শিবের ক্রোধ কেন জাগেনি, তার ব্যাখ্যা আবার জোটে না। যাই হোক, উশনস্ শিবের ক্রোধের বলি হয়ে ঘটনাচক্রে তাঁর উদরে আটক হলেন। অনেক অনুনয়-বিনয়ের পরে শিব তাঁকে মুক্তি দিলেন। কিন্তু সে মুক্তি হল শিশ্নদেশ বা লিঙ্গমুখ দিয়ে। সেই কারণে তাঁকে শুক্রাচার্য বলা হয়। আবার শিব তাঁকে আপন সন্তান বলে মনে করেন।

ওদিকে জ্যোতির্বিদ্যায় অথর্ববেদ থেকে আর্যভট্টীয় অথবা সূর্যসিদ্ধান্ত সকলেই শুক্রকে গ্রহ হিসেবে চিহ্নিত করছে (ভিনাস)। উজ্জ্বলতা, স্বচ্ছতা ইত্যাদি তার কারণ। শুক্রগ্রহকে সকালের আকাশে দেখলে শুকতারা বলি, সন্ধের আকাশে সন্ধ্যাতারা। শুক্রাচার্য পর্যন্ত যখন পৌঁছে গেলাম এবং পথে বৃহস্পতির সঙ্গে দ্বন্দ্ব, ইন্দ্রের সঙ্গে দ্বন্দ্ব ও সমঝোতার পদ্ধতি দেখলাম, তখন কচের কাছে ফেরা যাক। একদা সতীর্থ এবং শত্রুর সন্তানকে নিজ শিষ্য বলে গ্রহণ করাটা শুক্রাচার্যের অহং-এর কাছে স্বাভাবিক প্রক্রিয়াই ছিল। রবীন্দ্রনাথের কাব্যনাট্যে একদিকে এই অহং তৃপ্তি এবং অন্যদিকে জয়ন্তীকে রাজনৈতিক ঘুঁটি হিসেবে ইন্দ্রের ব্যবহার– নেই।

দেবগুরু হতে পারেননি বলে শুক্র দানবগুরু হয়েছেন। কিন্তু দেবতারা যখন অমর নন, তখন দেবসমাজের চূড়ান্ত ক্ষতি করতে হলে ইন্দ্রহত্যা করলেই তো হত। সে উদ্দেশ্যে শুক্রাচার্য কখনও যাচ্ছেন না। এমনকী কাব্যমাতাকে হত্যার জন্য বিষ্ণুকেও তিনি আলাদা করে কিছু বলেননি বা করেননি। অন্যদিকে ইন্দ্র, নিজের প্রথমদিকের ভুল সংশোধনের জন্য তাঁর কন্যার অবাধ্যতা (শুক্রের তপস্যাভঙ্গ না করে সেবা করা এবং বিয়ে করা) মেনে নিয়েছেন। দেবযানী, সেই জয়ন্তীরই গর্ভজাতা। আরও অনুমান করা যায় যে, দেবযানীর সঙ্গে কচের সম্পর্ক গড়ে উঠলে, বৃহস্পতি-শুক্র বিবাদও পারিবারিক সম্পর্কে পরিণত হতে পারত। আঙ্গিরস-ভার্গব দ্বন্দ্ব বন্ধ হতেও পারত।

***

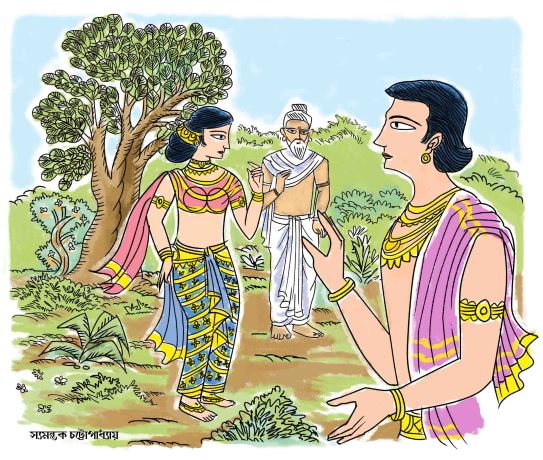

দেবযানী, কচের প্রেমে প্রথম থেকেই পড়েছেন, তা কাহিনি জানাচ্ছে আমাদের। কচকে অসুরেরা মেনে নিতে পারেনি। তারা জানতো কচ এসেছে মৃতসঞ্জীবনী বিদ্যা জানতে। এ বিদ্যা দেবতারা জেনে গেলে আর অসুরেরা অপরাজেয় থাকবে না। তাই তারা কচকে তিনবার হত্যা করে। প্রথম দু’বার, দেবযানীর অনুরোধে, শুক্র মৃতসঞ্জীবনী প্রয়োগ করে তাকে বাঁচালেও বিপত্তি তৈরি হয় তৃতীয়বারে। অসুরেরা কচকে মেরে, পুড়িয়ে ছাই করে, সুরার মধ্যে মিশিয়ে শুক্রকেই পান করিয়ে দেন। এইবারে কচকে বাঁচাতে হলে শুক্রকে মরতে হয়। শুক্র, কন্যার অনুরোধে কচ এবং আপন প্রাণরক্ষার জন্য, কচকে অবশেষে উদরস্থ অবস্থাতেই শেখালেন মৃতসঞ্জীবনী মন্ত্র। শুক্রের উদর চিরে কচ বের হলেন এবং শুক্রকে বাঁচালেন সেই মন্ত্র দিয়ে।

কাহিনির নানা নাটকীয়তা এবং বৈশিষ্ট্য আছে। একদিকে কন্যাদায়গ্রস্ত সেকালের পিতা শুক্র, কন্যাস্নেহে আতুর। অন্যদিকে অসুরদের প্রতি দায়বদ্ধ। আবার যতই দ্বন্দ্ব থাক, ইন্দ্র বা বৃহস্পতিকে বধ করতে আগ্রহী না তিনিও। দেবতারা ওদিকে হেরে যাচ্ছে ভারসাম্যের অভাবে। এ সকল সমস্যার সমাধানের ব্যবস্থা করেছে এই কাহিনি। অন্যদিকে আর একটি ভবিষ্যৎ সম্ভাবনা বা সঙ্কটের সূচনাও করেছে। সে কথায় আসছি এবারে।

রবীন্দ্রনাথ যে সব পৌরাণিক উৎস থেকে তাঁর ‘বিদায় অভিশাপ’-এর কাহিনিটি নিয়েছেন, সেখানে কেন উশনস্ বৃহস্পতিপুত্রকে ছাত্র বলে নেবেন, তার কারণ পরিষ্কার ছিল না বলেই ভেবেছেন সম্ভবত। কার্য-কারণ সম্পর্ক রাখতে অথবা আরও নাটকীয় করতে তিনি দেবযানীকে দিয়ে উশনস্কে রাজি করানোর ব্যবস্থা করেছেন।

কচ, যখন তাঁর কর্তব্য শেষে বিদায় নিতে চাইলেন, দেবযানী স্বাভাবিকভাবেই ক্রুদ্ধ। তাঁর চাইতেও দেবতাদের মৃতসঞ্জীবনী মন্ত্র দেওয়া প্রধান কাজ হল কচের কাছে? রবীন্দ্রনাথের কাব্যনাট্যে দেবযানী নানা স্মৃতি স্মরণ করিয়ে কচের কর্তব্যের আগল-আঁটা দরজা খোলাতে চেয়েছেন। পারেননি। কিন্তু পুরাকাহিনির দেবযানী এত কিছুর মধ্যে যাননি। সেকালের প্রথা অনুসারে তিনি প্রেমের চাইতেও বিবাহকে গুরুত্ব দিয়েছেন। কচ তাঁকে বিবাহ করুন, এই ছিল তাঁর দাবি। এ দাবি আমরা দেবযানীর আখ্যানে পরেও দেখব যযাতির ক্ষেত্রে। মাতা জয়ন্তী তাঁর জীবনে অনুপস্থিত। তিনি নিজেই যেন সমাজে কন্যা যে দায়, তা অনুভব করে বিবাহ করে চলে যেতে দায়বদ্ধ। কচের ক্ষেত্রে তবু প্রেমটুকুও বা ছিল; যযাতির ক্ষেত্রে একেবারেই অবস্থার সুযোগ নেওয়া।

কেন এমন? শুধুই দেবযানী এমন বলে? তা কিন্তু নয়। যেমনভাবে সমাজ তার মানুষকে তৈরি করবে, মানুষ বেশিরভাগ ক্ষেত্রে তেমনই হবে। বৈদিক-পৌরাণিক সাহিত্যে নারীর অবস্থা ও অধিকার নিয়ে কয়েকটি ভাল কথা থাকলেও, বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই তাকে দেখা হচ্ছে অবমাননার জায়গায়। যে কোনও ধর্মই যখন পুরুষের দখলে চলে যায় বা ক্ষমতাবানের- সেই অপর সকলের জায়গা নির্ধারণ করে। যে অবস্থাতে নারী সর্বদাই মনুষ্যেতর, পিতৃকূলের বোঝা, সেখানে দেবযানীর মতো চরিত্রই তো নির্মিত হয়ই। অথবা জয়ন্তীর মতো চরিত্র, যাকে তাঁরই পিতা, সম্পদ ও ক্ষমতার রাজনৈতিক প্রতিদ্বন্দ্বিতায় জয়ের জন্য, অসম্বন্ধীয় পুরুষের কাজ নষ্ট করতে দেহবিক্রি করতে পাঠাচ্ছেন। সরস্বতী কেন পুত্র সন্তান চাইলেন তার উত্তরও ওই সমাজেই নিহিত থাকে।

এবং নারীই যে শুধু এমনভাবে নির্মিত হয় তা নয়। পুত্রও হয়। কচ, মৃতসঞ্জীবনী নিয়ে যেতে পারবেনই এমনটা কারওই আগে জানা ছিল না। দেবগুরুর পুত্র, পিতা ও দেবতাদের উদ্দেশ্য চরিতার্থ করতে আত্মবলিদানে উদ্যত হয়েছিলেন। যদি না হতেন? তাহলে তাঁর সমাজে উচ্চাসনে ঠাঁই হত না। সে এক এমন সমাজ, যেখানে জীবনের সব টায়ে টায়ে বাঁধার ব্যবস্থা আছে। ব্রহ্মচর্য, গার্হস্থ্যাদি সব শাসনের জন্য প্রয়োজনীয় নিয়মে বাঁধা। ব্রহ্মচর্যের পরে উচ্চবর্ণের অবিবাহিত পুরুষও নানা সামাজিক কাজে অংশগ্রহণের অধিকার পেতেন না। কচ, যে আত্মবলিদানের ভাবনায় এসেছিলেন, সে ভাবনার নেপথ্যে যদি তারুণ্যের দর্প ইত্যাদি থাকেও, তারও পশ্চাতে থেকে যায়, বলিদানের উদ্যোগের মাধ্যমেই একমাত্র সমাজের শাসনাংশের অন্তর্ভুক্ত হতে পারার পদ্ধতিও।

তাই পুরাণের কচ রবীন্দ্রনাথের কচের মতন না। দেবযানী, প্রত্যাখ্যানের বিষে জ্বলতে জ্বলতে কচকে যখন অভিশাপ দিলেন, যে বিদ্যা কচ শিখলেন, প্রয়োগের সময়কালে তা আর তাঁর স্মরণে থাকবে না, কচ চুপ করে রইলেন না। প্রয়োগের সময়কালে স্মরণে না থাকার অর্থ ক্ষমতার পরিসরে তাঁর আর গুরুতর ভূমিকা নেওয়া হবে না। অন্যদের শিখিয়ে দিতে হবে। তারা তাঁকে তারপরে আর গুরুত্ব দেবে কেন! সত্যিই আমরা কচকে এরপর মহাভারতের প্রচলিত কাহিনিতে আর একবারই দেখতে পাই মাত্র।

আরও পড়ুন: সেবন্তী ঘোষের উপন্যাস: ছাড় বেদয়া পত্র পর্ব ৩

কচের দীর্ঘদিনের এই তীব্র প্রযত্ন এবং আত্মবলিদান তাঁর ব্যক্তিজীবনের জন্য বৃথা হয়ে যায়। রবীন্দ্রনাথের কচ দেবযানীর অভিশাপের পরেও তবু সংবেদনশীল। বলছেন,

“আমি বর দিনু, দেবী, তুমি সুখী হবে।

ভুলে যাবে সর্বগ্লানি বিপুল গৌরবে।”

এর একটি কারণ যদি হয় রবীন্দ্রনাথের নিজস্ব সংবেদনশীলতা, তবে অন্য কারণ হল সংস্কৃত সাহিত্যধারার পরের যুগের একটি বৈশিষ্ট্য- তা হল চরিত্রচিত্রণে ঔচিত্যবোধ। সেই ঔচিত্যবোধের জন্য ভাসের নাটকে বালি রামকে বধ করতে আসেন, রাম নিজে বধ করতে অগ্রণী হন না। অথবা ভবভূতির নাটকে শম্বুকবধে রাম নিজেই নিজের উপর ক্ষুব্ধ। অবশেষে মৃত শম্বুককে দৈবী শরীর এবং স্বর্গ না হলেও, বিশিষ্টলোক প্রদান করেন। পূর্বতন সমাজে যা যা প্রচলিত, শুরুতেই বলেছিলাম, তা আর কিছু পরেই চলছিল না বলে, ঔচিত্য কবিজনভাবনার বৈশিষ্ট্য হয়েছে। রবীন্দ্রনাথ তো আরও পরবর্তী কবি এবং সংস্কার সাধন চিন্তক।

কিন্তু পুরাণের কচ তো পুরনো ভাবনা। আগে দেবযানীকে বারংবার বোঝাতে চেয়েছেন তিনি ভ্রাতৃসম। বিশেষ করে শুক্রাচার্যের উদর থেকে তাঁর পুনর্জন্ম হয়েছে। এখানে ছায়া ফেলে গেছে ঋগ্বেদেরই বিখ্যাত যম-যমী সংবাদসূক্ত। ভ্রাতা-ভগিনীর সঙ্গম নিষিদ্ধ হচ্ছে যখন, সে কালের সংকটময় চিত্র। দেবযানী এসব শুনতে অনিচ্ছুক। অবশেষে অভিশাপ দিলেনই যখন, পালটা অভিশাপ দিলেন কচ। প্রেম, স্নেহ, মায়া এ সব অনুভূতি মরা গাছের মরা ডালের পাতা হয়ে গিয়েছিল সে কাহিনিতে তারপর। রবীন্দ্রনাথ তাকে পুনরুদ্ধার করে সংবেদময় সজীব গাছ হিসেবে গড়ে নিয়েছিলেন। সেই সংবেদ, আজ বড় প্রয়োজন।

*বক্তব্য ও মতামত লেখকের নিজস্ব।

শুদ্ধসত্ত্ব ঘোষ সাংবাদিক হিসেবে কর্মজীবন শুরু করেছিলেন। পরবর্তীকালে মূলত নাটক, মহাভারত ও পুরাণ বিষয়ক গবেষণার কাজে মনোনিবেশ করেছেন। লেখালেখি ও নাট্য গবেষণার পাশাপাশি শিক্ষকতা করেন। ওঁর লেখা মহাভারত একাধিক খণ্ডে প্রকাশিত ও পাঠকমহলে সমাদৃত।

One Response

সেই তো।poetic justice ,যাকে রবীন্দ্রনাথ নিজেও বলেছেন মানবকৃতির ও মানবধর্ম পালনের পুরস্কার বা শাস্তি নির্ধারণের মাপকাঠি ,বা একই প্রসঙ্গে বলা যায় poetic morale বা কাব্যরচনায় চরিত্রগুলির অন্তঃস্থ নৈতিকতা বোধ ,এর ধারণাই প্রাচ্যের মহাকবিদের মধ্যে অনেক পরে এসেছে ,ক্রমে ক্রমে ।কিন্তু পাশ্চাত্ত্য সাহিত্য,বিশেষত ইংরেজ ,জার্মান ,ফরাসী সাহিত্যে এ জিনিস ধর্ম বা উন্নত মানবচরিত্রবোধ অনেক আগেই এনে দিয়েছে।