কেই বা জানত আমাদের মা দিদিমা দাদি খালা মায় ফুপুদের নিয়ে এমন আজব একখান দাস্তান লেখবার সাধ জেগে উঠবে? অনন্তলতার মতো সে গল্পের শরীর জুড়ে বেড়ে উঠবে পুঁইমাচার সবুজ বেগুনি লতা! লাউ-কুমড়োর সেসব লতা বারবার হাত বাড়িয়ে ডাকবে চাইবে কাকে, সে প্রশ্ন অবান্তর। কিন্তু সে চাইবে, কেবলই চাইবে। গেরস্ত জীবনের পাশটিতে এই একটেরে পড়ে থাকা দুটো আকাশমণি লঙ্কা, দুটো কাঁটা বেগুনের গাছ, তাকে কি আদৌ বাগান বলা যায়? মায়েদের আদরে তারা তো কেবলই বেড়ে উঠবে বলে মাথা তুলে দাঁড়ায়নি! ম্যাট্রিক পাশ ছেলের পাতে ও গাছের মরিচ গরাস হয়ে ওঠে দিনেরাতে। এমন বর্ষায় পাকঘরের পাশটিতেই জমিয়ে রাখা খড়ে জন্ম নেয় যে পোয়াল ছাতু, সে খড় জমিয়ে রাখে কে? এ সংসার তার খোঁজ রাখে না।

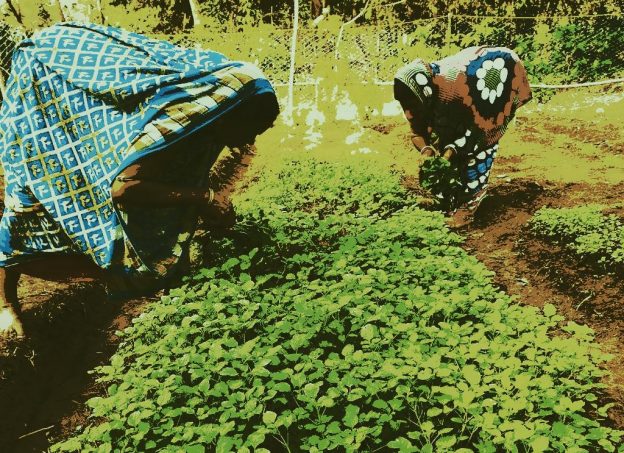

কেনই বা রাখবে বলো! রাষ্ট্রের কৃষি-সংবাদে মায়েদের ভূমিকা কতটুকুই বা! সেই সে বছর, যুদ্ধ বেধেছে জোর। ‘জয়বাংলা’ ধ্বনি আকাশ কাঁপিয়ে শোনা যাচ্ছে দিকে দিকে। মানুষের মুখে মুখে ফিরছে পরিকল্পিত রাষ্ট্রের কথা, সবুজ বিপ্লবের কথা। সে বিপ্লবে রাষ্ট্রকে বলশালী করতে চাওয়ার স্বপ্ন ছিল, কৃষির প্রতি আর্তি ছিল। এমন কৃষিবাদের কথা তো আমরাও প্রতিনিয়ত শুনে এসেছি স্বদেশ এবং বিদেশে। এই প্রস্তাবিত কৃষিবিন্যাসে মায়েরা কোথায়, যাঁরা কদুর বীজ শুকিয়ে নরম মাটিতে বুনে দেন? যাঁরা আনারসের মাথাটুকু কেটে ফেলে দেন না, আখের ডগাটুকু যাঁরা পুঁতে দেন সযতনে? তাঁরা তো বছরের পর বছর ধরে ফল থেকে ফল ফলাবার মন্ত্র করায়ত্ত করতে চেয়েছেন সাংসারিক নিষ্ঠায়! রাষ্ট্র আসলে এমন করে ভাবতে পারে না, ভাবতে গেলে তার চলেও না হয়তো। মায়েরা, মাসিরা, খালারা, নানিরা তবু কী অবলীলায় পুঁজিবাদের বাইরে দাঁড়িয়ে বাগানবিলাসী হয়ে উঠতে ভালোবাসেন। সে বাগান তো কেয়ারি করা নয়, তবু কী যত্নে তার অমন লুটিয়ে পড়া লাবণ্য দেখো!

আমার ভারী জানতে ইচ্ছে করে, গেরস্তঘরের এই মেয়ে বউরা কি অ্যালিসকে চিনতেন? সেই যে, অ্যালিস ওয়াটার্স! ভারী চমৎকার মানুষ তিনি। ১৯৭১-এ সেই মুক্তিযুদ্ধের বছরেই ক্যালিফর্নিয়ার বার্কলেতে তিনি একটা রেঁস্তোরা খুলে ফেলেছিলেন, নাম দিয়েছিলেন ‘Chez Panisse’। কে ভেবেছিল অ্যালিসের সেই রেঁস্তোরাখানা এমন করে বিপ্লবের পথ দেখাবে? অ্যালিস প্রস্তাবিত ‘ফার্ম টু টেবিল’ কি আসলেই একাত্তর-পরবর্তী বিপ্লববাদ? এসব প্রশ্নের উত্তর খুঁজতে গেলে দেশের ভিতরে ঘুমিয়ে থাকা আর একটা দেশের মধ্যে তলিয়ে যেতে হয়। সে দেশ বাংলা, মেক্সিকো, জাপান, উরুগুয়ে, ভিয়েতনাম ছুঁয়ে আমেরিকা মহাদেশ পেরিয়ে আরও কত কত গার্হস্থ্য জীবনের প্রান্তে গা এলিয়ে দিয়েছে ওই দ্যাখো। আকালের বচ্ছরেও কখনও ‘অনঙ্গ বৌ’ নামে, কখনও ‘কাপালী বৌ’ নামে তারা ঝোপেঝাড়ে মেটে আলু আর শোলা কচু খুঁজে বেড়িয়েছে। ওসব মুখ কেবলই সমবেত একবচন হয়ে থিতু হতে চেয়েছে মাটির ভিতরে। তাই তো তারা সময়ে সময়ে বাড়ির আনাচে কানাচে, সামান্য মাটির টবে লতিয়ে দিয়েছেন উচ্ছের লতা, গন্ধভেদালির পাতা, অথবা চই। চইয়ের লতা নিজের মতো বাড়তে থাকে আপন মনে। শীতের দিনে মা কেমন করে চইঝাল দিয়ে মাংস রাঁধেন! আহা।

সে রান্নাকে কি ফার্ম টু টেবিল বলব না আমরা? অ্যালুমিনিয়ামের সানকিতে ওই দ্যাখো জাউ ভাতের পাতে বাগানফেরতা পুরুষ্টু পিপুল কামড়ে নিচ্ছেন দিদিশাউড়ি। ওঁকে কেমন করে ছিন্নমূল মানুষ বলবে বলো? মেয়েরা তো জমির মালিকানার কথা ভাবতে শিখল এই সেদিন। তার ঢের ঢের আগে থেকে তাঁরা কি আশ্চর্য দক্ষতায় পেঁপের বীজ থেকে চারা করতে শিখেছেন, কুলো ঝেড়ে এটা সেটা ফেলেছেন উঠোনের এক কোণে, দেশি ওলের চোখ কেটে বসিয়ে দিয়েছেন আবারও। কেমন ছাতার মতো মাথা তুলেছে দ্যাখো ওলের পাতা, ওলের ডাঁটা। মাসের শেষ বেলায় ট্যাঁকখালি করা বরের পাতে তাঁরা কালোজিরে কাঁচালঙ্কা দিয়ে ওলডাঁটার ছেচকি, শিউলিপাতার বড়া আর কলতলার ওই দেশি আমড়ার টক এগিয়ে দিয়েছেন অবলীলায়! গাঁয়ে গঞ্জে ঘুরলে সেসব গার্হস্থ্য যাপনের গান শোনা যায় এখনও। সেসব গান ভারী ব্যক্তিগতও বটে। ‘পাট শাক তুলিতে পাটের ডুগা ভেঙেছে/ হেই দেখে যা পাড়ারলোকে বুঢ়া মেরেছে…’

(রাসিনা বেওয়া, গোলবানু ও হাসনাবানু বিবি/ ধলা-জীবন্তী, মুর্শিদাবাদ)।

উঠোন পেরিয়ে মাঠ-ঘাট, ঢোলকলমির জঙ্গল, সেসবেরও ওপাড়ে বিষ্টুদের পুকুরে কলমির লতা, মজা পুকুরের পাড়ে গিমেশাকের জাজিম আর ওই যে– হেলেঞ্চার মাথা জলের উপর ভেসে আছে! এসবের খোঁজ রাখে কে? গেরস্ত জীবন মাঠে মাঠে ধান বোনা দেখে, বেগুনবাড়ি আগলানো দেখে, পাইকারি দরে সুপারি কেনাবেচা করে পুরনো অভ্যাসে। এসব পুরুষালি জমির এজমালি শরিকানায় মেয়েদের নাম খুঁজতে যাওয়া ভুল। বিষম ভুল। সেই কবে, ফেলে আসা ভিটেমাটিকে মনে করে একখান মেটে আলুর লতা লতিয়ে দিতে চান যিনি, তাঁর ইচ্ছেটুকু কি অ্যালিসের চেয়ে কম? সেসব অন্দরবাসিনীদের হাতে হাতে ইউরিয়া পটাস বা সুপার ফসফেট না থাক, মাছধোয়া জল ছিল, চালধোয়া জল ছিল, ছিল দইয়ের ঘোল, ভাতের ফ্যান, পচানো চিংড়ির খোসা। অর্গ্যানিক চাষাবাদের সেসব পুরনো সমাচার। দক্ষিণী উঠোনের একধারে ওই যে কারিপাতার গাছখানা, ওর গোড়ায় দইয়ের ঘোল ঢেলে দেন যিনি সেবায় যত্নে, তাঁর মুখে কি কখনও ভুবনেশ্বরী আম্মার ছায়া পড়ে? পড়ে হয়তো বা, নইলে ঘরে ঘরে মা-মেয়েরা অমন করে ফসলবিলাসী হয়ে উঠতে চাইবেনই বা কেন! বিকেল বিকেল যখন হলুদ ফুলে ভরে যায় ঝিঙের মাচা, তখন সেদিকে চেয়ে থাকে মুগ্ধ চোখ। সে চোখ মানুষেরই তো। সে চোখ জানে, ঝিঙেপোস্ত দিয়ে ভাত খেতে ভালোবাসে কোলপোঁছা ছেলে। মেয়েদের জীবন ঘিরে তাই টুসু, করম, জাওয়া আর ভাদুর আয়োজন।

সেসব পরবের ওপারে ‘ফার্ম টু টেবিল’ এসে বারে বারে কড়া নেড়ে যায়। শরিকি বাড়ির রাঙাদি, ফুলদি আর মালতীর মায়ের হাতে কেমন পুরুষ্টু হয়ে উঠত মানকচুর গোড়া, দেশি কলার ঝাড়! আহা সেই সার গাঁদার আঁটো গোড়ার মান, অমন ধবধবে সাদা থোড় দিয়ে ফুলদি, রাঙাদি যখন ডালনা রাঁধেন, ছেঁচকি রাঁধেন, তখন আর তাঁদের আলাদা করে মনে রেখেছে কে! তাঁরা নিজেরাও ভুলেছেন তাঁদের সোহাগের কথা। সেই সম্মিলিত সোহাগকে আমরা কি যৌথখামার বলতে পারতাম না? ঘরে ঘরে মেয়েদের, মায়েদের একফালি বাগান হোক। ফার্ম টু টেবিল? সে তো কবেই হয়েছে, বিপ্লবের অনেক আগেই।

* গ্রন্থঋণ: নারীর গান শ্রমের গান/ চন্দ্রা মুখোপাধ্যায়

*ছবি সৌজন্য: Downtoearth, Istock

অমৃতা ভট্টাচার্য (জ.১৯৮৪-) শান্তিনিকেতনের জল হাওয়ায় বড়ো হয়েছেন। পাঠভবনে তাঁর পড়াশোনা। পরে বিশ্বভারতীর বাংলা বিভাগ থেকে বাংলা উপন্যাসে বিবাহবিচ্ছেদ নিয়ে গবেষণা করেছেন। পড়িয়েছেন জগদ্বন্ধু ইনস্টিটিউশনে এবং পরে চারুচন্দ্র কলেজে। বর্তমানে স্বেচ্ছাবসর নিয়ে বিভিন্ন অঞ্চলের দেশজ রান্না নিয়ে কাজ করছেন। স্বপ্ন দেখেন পুঁজির প্রতাপের বাইরে অন্যরকম জীবনের, খানিকটা যাপনও করেন তা। যে হাতে শব্দ বোনেন সেই হাতেই বোনেন ধান, ফলান সব্জি। দেশ-বিদেশের নানা-মানুষের অন্যরকম জীবন দেখতে ভালোবাসেন। তাঁর লেখা স্মৃতিগ্রন্থ ‘বেঁধেছি কাশের গুচ্ছ ’ এবং 'রেখেছি পত্রপুটে' পাঠকের সুসমাদর পেয়েছে।