আ মরি বাংলা ভাষা

(Subimal Basak)

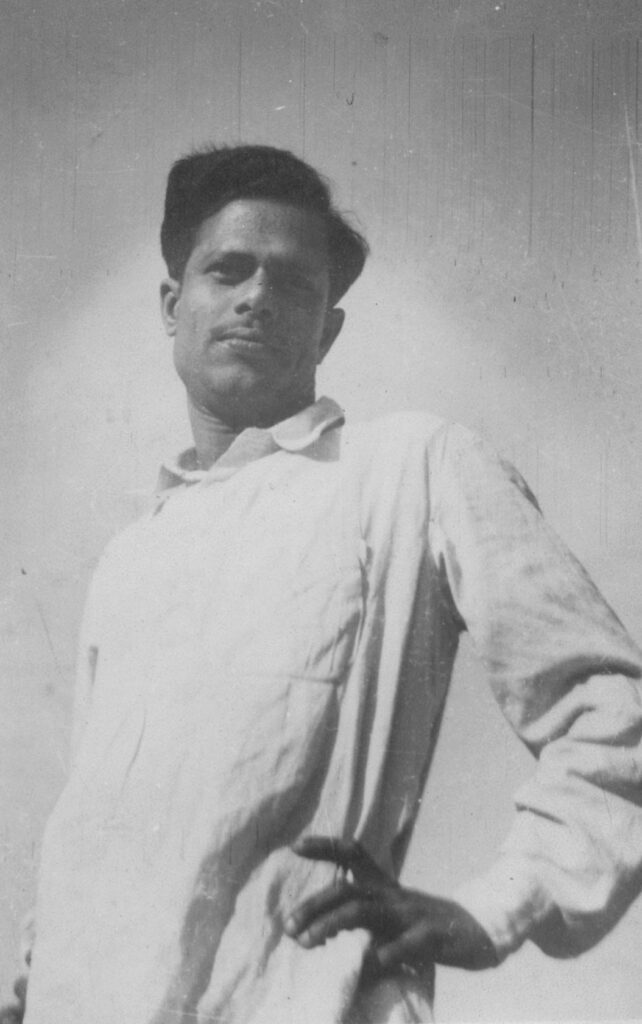

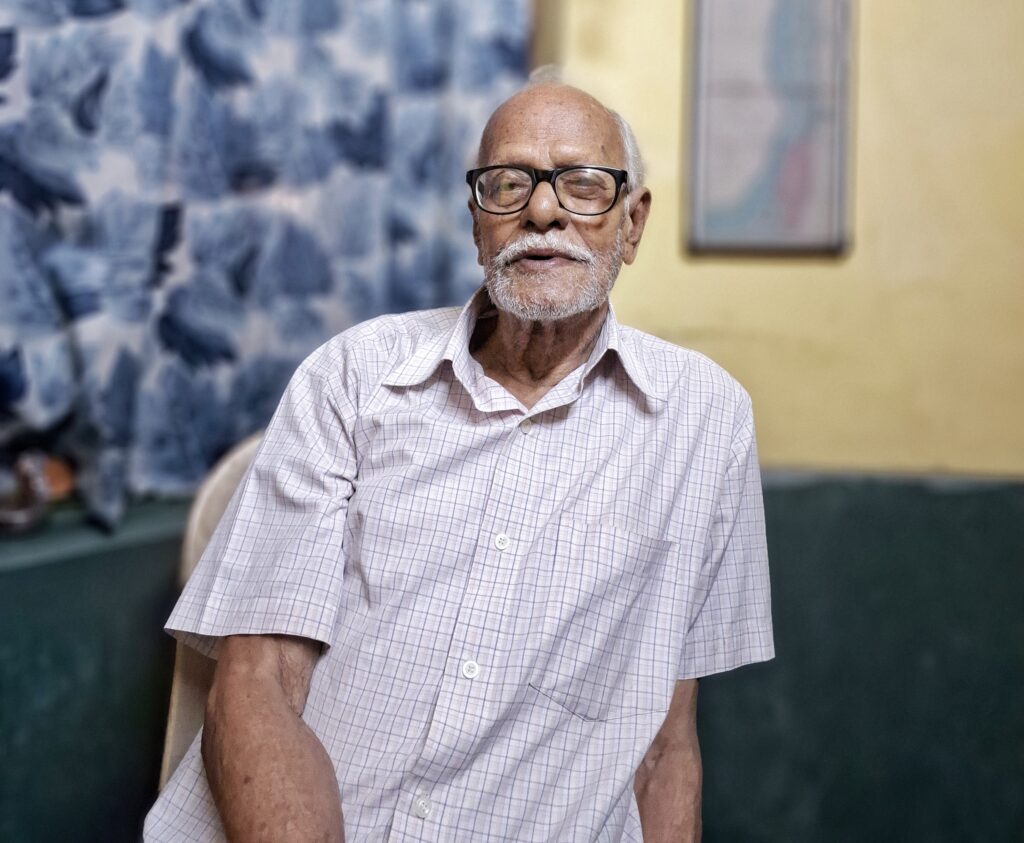

সুবিমল বসাকের জন্ম ১৯৩৯ সালের ১৫ ডিসেম্বর, বিহারের পাটনায়। হাংরি আন্দোলনের অন্যতম ব্যক্তিত্ব। মূলত গদ্যকার ও অনুবাদক হিসেবেই তাঁর পরিচিতি। উল্লেখযোগ্য বই— ছাতামাথা, হাবিজাবি (কবিতা), গেরিলা আক্রোশ, প্রত্নবীজ, এথি, দুরুক্ষী গলি ইত্যাদি। ২০০৭ সালে অনুবাদের জন্য পেয়েছেন সাহিত্য আকাদেমি পুরস্কার। (Subimal Basak)

আরও পড়ুন: অনালোচিত ’৭১: বাংলাদেশের সমর্থনে প্রকাশ যে ‘হাংরি’ লিফলেটের

তন্ময় ভট্টাচার্য: আপনার জন্ম পাটনায়। অন্যদিকে, আপনার পরিবারের শিকড় আবার তৎকালীন পূর্ববঙ্গের ঢাকায়। আপনি যখন পাটনায় বেড়ে উঠছেন, ঘরে ও বাইরে কথোপকথনের ভাষাটি কেমন ছিল?

সুবিমল বসাক: বাইরে, বন্ধুবান্ধব বা অন্যদের সঙ্গে বাংলা-হিন্দি মেশানো ভাষাতেই কথা হত। কিংবা কখনও হিন্দি, কখনও বাংলা— যখন যেটায় সুবিধা। পরিবারের লোকেরা পূর্ববঙ্গের ভাষায় কথা বলতেন, আমিও তখন সে-ভাষাতেই।

তন্ময়: আপনাদের পরিবার ঢাকা থেকে পাটনায় কেন গিয়ে উঠল?

সুবিমল: সে তো বাবা গিয়েছিল। ব্যবসার জন্যই এদিক-ওদিক করতে-করতে পাটনায় গিয়ে হাজির হওয়া আরকি।

তন্ময়: আপনি যেখানে থাকতেন, সেখানে কি বাংলাভাষী লোকেরাই বেশি ছিল, না হিন্দিভাষী?

সুবিমল: মিলিয়ে-মিশিয়ে। অনেক হিন্দিভাষী আবার বাংলা বুঝতে-বলতেও পারত। যারা পূর্ণিয়া, দ্বারভাঙ্গা ইত্যাদি জায়গা থেকে এসছিল, তারা তো ভালো বাংলা বলত। অনেকসময় আমি ভুলে গেলে ধরিয়েও দিত। একবার বিদ্যাসাগরের মায়ের নাম ভুলে গিয়েছিলাম, এক বিহারিই— পূর্ণিয়ার ছেলে— মনে করিয়ে দিল নামটা। ভগবতী দেবী। (Subimal Basak)

তন্ময়: ভৌগোলিক অবস্থানের কারণেই আপনার কথার সঙ্গে বিভিন্ন হিন্দি শব্দ মিশে গিয়েছিল। কিন্তু আপনার পরিবারের যাঁরা আগের প্রজন্ম, তাঁরাও কি হিন্দির দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিলেন?

সুবিমল: না, তারা তো বাংলাতেই কথা বলত। ঢাকাইয়া বাংলা। সেখানে হিন্দি মেশার কোনও প্রশ্নই নেই। হিন্দিতে যাকে বলে— ‘কোই গুঞ্জাইশ নেহি।’ তবে দুই প্রজন্মের বাংলা বলার মধ্যেও একধরনের গ্যাপ ছিল। পাটনায় যত মধ্যবিত্ত বা নিম্ন-মধ্যবিত্ত বাঙালি ছিল, তাদের বাংলার সঙ্গে কিন্তু হিন্দিও মিশে গিয়েছিল। ‘শোনো’-টা ‘শুনো জি’— এরকম। অনেকদিন যাইনি, কিন্তু টেলিফোনে কথা হলে বুঝতে পারি, এখন পাল্টে গেছে সবকিছুই। (Subimal Basak)

তন্ময়: আপনার মহল্লায় বাঙালি-অবাঙালি ভেদাভেদ ছিল? না একসঙ্গে মিলেমিশে থাকত?

সুবিমল: না, একসঙ্গে থাকত না। ওখানে বাঙালিরা একটু আলাদাই থাকত। অবাঙালিদের অত পাত্তা দিত না। আর বিহারিরা বাঙালিদের দেখলে— গোয়ালা-টোয়ালা যত ছিল— বেশ সম্ভ্রমের চোখেই দেখত। (Subimal Basak)

তন্ময়: এই পরিস্থিতি কবে থেকে বদলাল?

সুবিমল: আমি তো যৌবনেই বিহার ছেড়ে বাংলায় চলে আসি, ষাটের দশকের মাঝামাঝি সময়ে। ফলে কবে থেকে বদলাল, তা ঠিক বলতে পারব না। তবে আমার অনেকসময় মনে হয়, এটা বাঙালিদেরই দুর্বলতা। কেননা বাঙালিরা ইচ্ছে করলেই পাটনায় থাকতে পারত। ফলে যা হওয়ার হয়েছে। অবাঙালিরা জায়গাগুলো নিয়ে বসে গেছে। পরবর্তীতে বাঙালিদের প্রতি একধরনের রাগ মিশে থাকত। ‘আরে এ বাঙ্গালিয়া’— এমন একটা ভাব। (Subimal Basak)

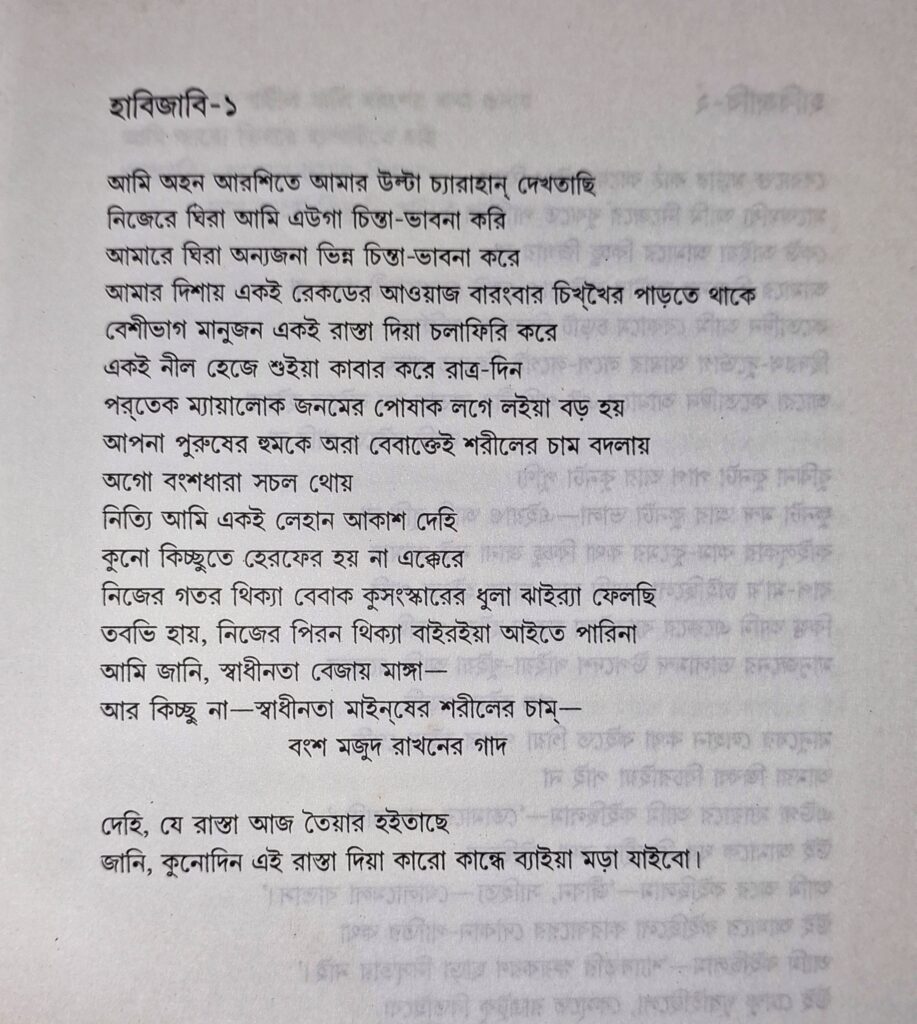

তন্ময়: আপনার লেখালিখি বিশ্লেষণ করলে একটা জিনিস দেখা যায়, পঞ্চাশ ষাটের দশকের গোড়ায় লেখা গল্পের ভাষা একেবারেই গতানুগতিক। হাংরি আন্দোলনে যোগ দেওয়ার পর, আপনার গদ্যের ভাষা একশো আশি ডিগ্রি ঘুরে যায়। আপনি ঢাকার কথ্যভাষাকে ব্যবহার করেন প্রথম বই ‘ছাতামাথা’-তে। এই ভাষা-নির্বাচন কেন? এরপর কবিতার বই ‘হাবিজাবি’-তেও একই ভাষা। আশির দশকে, ‘অযথা খিটক্যাল’ বইয়েও আবার ফিরে এল সেই ভাষা।

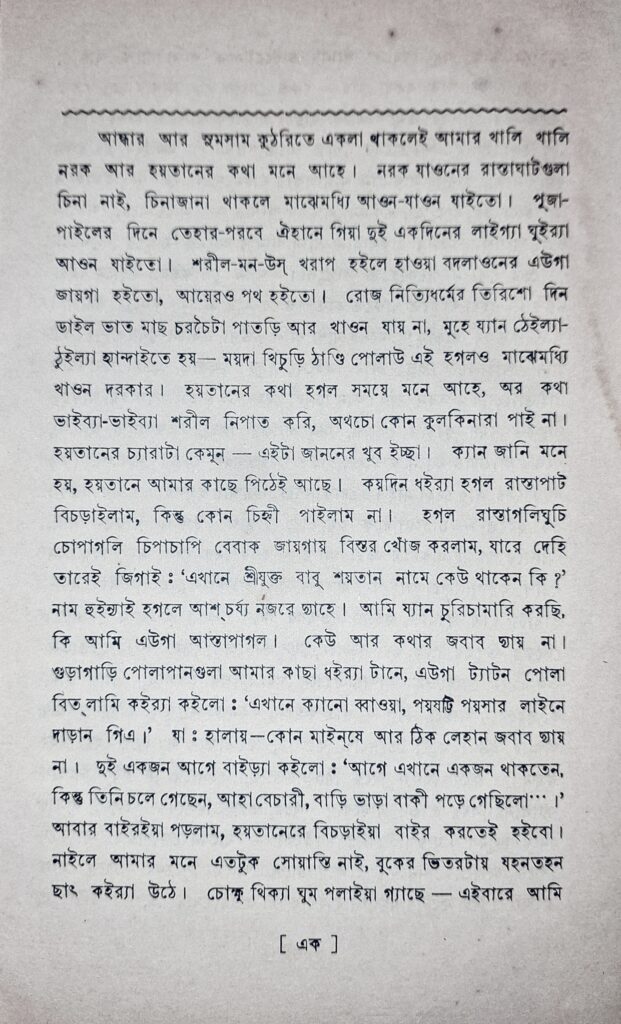

সুবিমল: একশো আশি ডিগ্রি না হলেও, দেড়শো তো বটেই! এই ভাষা-নির্বাচন সচেতনভাবেই করেছিলাম। আমার পরিবারেরই ভাষা। ফলে ছোটোবেলা থেকেই জানা ছিল। এরপর যখন বুঝলাম, পাঠকের বুঝতে খুব একটা অসুবিধা হচ্ছে না, তখন কবিতার ক্ষেত্রেও সেই ভাষাভঙ্গির আশ্রয় নিলাম। আমাদের কাজই তো ছিল এক্সপেরিমেন্ট করা, সেটাই করতে চাইলাম আবার।

তন্ময়: এরপর ‘প্রত্নবীজ’, ‘এথি’, ‘তিজোরীর ভিতর তিজোরী’— এই তিনটি সিরিজ বই লেখার সময় আবার ফিরে গেলেন বাংলা-হিন্দি মেশানো বুলিতে। আর কোন-কোন বাঙালি সাহিত্যিকের মধ্যে এই ভাষাভঙ্গিটি দেখেছেন? আমার চট করে দুটি নাম মনে পড়ছে— সতীনাথ ভাদুড়ী ও অজিত রায়।

সুবিমল: হ্যাঁ, সতীনাথ ভাদুড়ী। ওঁর প্রথম বইটাই— জাগরী— ওই ভঙ্গিতে। সতীনাথ ভাদুড়ীর ছবি দেখেছ? কালো চেহারা, চুল নেমে আসছে গালে— দেখার মতো ছিল। সতীনাথের সঙ্গে সেভাবে আলাপ হয়নি, একবারই মুখোমুখি সামান্য কথা হয়েছিল। (Subimal Basak)

আমাকে বাসুদেব (বাসুদেব দাশগুপ্ত) ‘এথি’ নিয়ে বলেছিল যে, সুবিমল, এই ভাষাটায় লিখেছ ঠিকই আছে, কিন্তু এই ভাষাটা তো সহজপাঠ্য নয়! বললাম, আমি তো এক্সপেরিমেন্ট করছি! এক্সপেরিমেন্ট করতে গেলে যে-কোনও ভাষাতেই লেখা চলে। সেটা কতদূর মসৃণ হচ্ছে, হোঁচট না-খেয়ে লেখা তরতরিয়ে এগোল কী না, সেটাই দেখতে হবে।

তন্ময়: এবার ভাষার একটা ভিন্ন প্রেক্ষিতে আসি। অপশব্দ বা স্ল্যাং। আপনি ছেলেবেলা থেকে হিন্দি গালাগাল জানেন, বাংলা গালাগালও আপনার অজানা নয়। কোন ভাষায় গালাগাল বেশি শক্তিশালী?

সুবিমল: হিন্দিতে বহু ধরনের গালাগাল রয়েছে। বাংলায় তত দিতে পারতাম না, কেননা বড়দের চোখরাঙানি ছিল। কিছু একটা বললেই ঝামেলা। আমরাও বুঝে যেতাম ওটা খারাপ। আর হিন্দি গালাগালের ক্ষেত্রে অত কড়াকড়ি ছিল না। হিন্দিতে কিন্তু গালাগালের বিবিধ অর্থও আছে। যেমন চুতিয়া, ভোঁসরিওয়ালা। কোনও নারীর প্রথম সন্তান হল ‘চুতিয়া’, দ্বিতীয় সন্তানকে বলা হয় ‘ভোঁসরিওয়ালা’। এছাড়াও বেশ কয়েকটি বহুল প্রচলিত গালাগাল তো রয়েইছে। একবার, এই বেলঘরিয়াতেই এক রিকশাওয়ালা একেবারে ঘেঁষটে গাড়ি নিয়ে গেল। এক বিহারি ছেলে এগিয়ে বলল, ‘রঙ্গবাজি করতা হ্যায়! মারেঙ্গে অ্যায়সা মার কি শালা ছট্টি কা দুধ ইয়াদ আ জায়েগা।’ ছট্টিকা দুধ মানে ষষ্ঠীর দুধ। (Subimal Basak)

এক বাঙালি, বিমানবিহারী মজুমদার, আরা কলেজে পড়াতেন। গল্প লিখতেন না, তবে প্রবন্ধ-টবন্ধ লিখতেন। বৈষ্ণব সাহিত্য নিয়ে বেশ গুরুত্বপূর্ণ কাজ আছে। বন্ধুদের মুখে শোনা, একদিন ক্লাসে এসে ছেলেদের বলছেন— এখানকার ছেলেরা এত্ত বদমাশ, কক্ষনো ভাল কথা বলে না। আমার মেয়েকে বলে কী না ‘ঝরেলা হ্যায়!’ ‘ঝরেলা’ মানে যার ওপর ঝরতে পারো আরকি! কিন্তু যাই হোক, খুব পণ্ডিত মানুষ ছিলেন বিমানবিহারী। (Subimal Basak)

তন্ময়: বলা হয়, হিন্দি ভাষার দাপট তথা হিন্দি সাম্রাজ্যবাদ বর্তমানে বাংলাকে গিলে খাচ্ছে। আপনি কি ‘বাংলাপক্ষ’-র কথা জানেন? বাঙালি জাতীয়তাবাদী সংগঠন। তাদের বক্তব্য, কলকাতা তথা পশ্চিমবঙ্গ মূলত বাঙালির। ফলে এখানে অবাঙালিদের সংখ্যাধিক্য আশঙ্কাজনক, তাদের সংখ্যা কমা উচিত। এ-ব্যাপারে আপনার কী মতামত?

সুবিমল: চাইবাসার কথা শুনেছ তো? ওখানে যেভাবে হিন্দি ভাষা বাড়ছিল, দোকানে সাইনবোর্ডে সর্বত্র— মনে হচ্ছিল, কুড়ি বছর বাদে বাংলা ভাষা ওখানে থাকবেই না। যদি জিজ্ঞেস করো, এ-ব্যাপারে আমার মত কী? কোনও মতই নেই। যারা বাড়াচ্ছে, বাড়াক! যাদের হাতে ক্ষমতা থাকে, তারা এসব করতেই পারে। (Subimal Basak)

তন্ময়: অবাঙালিদের অতিরিক্ত উপস্থিতিতে কলকাতা কি সত্যিই খানিকটা কোণঠাসা হয়ে যায়নি?

সুবিমল: হ্যাঁ, হয়েছে। বছর দশেক আগে, একদিন বাসে করে যাচ্ছিলাম হাওড়ার দিকে। বাসে এক বিহারি, গল্প জুড়তে শুরু করল হিন্দিতে। ও আমাকে বোঝানোর চেষ্টা করল, বাংলায় হিন্দিটাই প্রচলিত। আমি বললাম যে না, এটা হয় না। কারণ ভাষার যে সমৃদ্ধি, তা বাংলাভাষাতেই আছে এখনও। সেটা হিন্দিতে ততটা নেই।

তন্ময়: পশ্চিমবঙ্গ শুধুমাত্র বাঙালির হওয়া উচিত, অবাঙালিদের আধিপত্য এখানে চলবে না— এই বক্তব্যকে কি আপনি সমর্থন করেন?

সুবিমল: এটা কোনও ব্যাপারই নয়। এমন হওয়া উচিত না। আমার এক বন্ধু ছিল, শ্যামবাজারের দিকে এক ছাত্রাবাসে থাকত, সে কিন্তু হিন্দিতেই পড়াত। কারণ জিজ্ঞেস করলে বলত, ‘উনকো সমঝানে মে তো ইয়েহি সহি হ্যায়! আপকো পড়ানে কা মতলব সমঝানা হ্যায়। আপ অগর সমঝা নেহি পায়ে, তো মুশকিল হ্যায়!’

(Subimal Basak)

তন্ময়: তাহলে আপনি বলতে চাইছেন, কথা বোঝানোটাই মুখ্য, সে-জন্য হিন্দির প্রচলন বাংলায় থাকতেই পারে?

সুবিমল: আগেও তো ছিল! এই পরিমাণে ছিল না অবশ্য। এখন এই পরিস্থিতির কারণ আর্থিক ও সামাজিক। কারণ কলকাতায় উপার্জনের সুযোগ বেশি— পাটনার থেকেও। ফলে তারা এখানে আসে। সবচেয়ে বড় কথা, বিহারিদের তেমন কোনও অহমিকা নেই, বাঙালিদের যেটা আছে।

নাগপুরের দিকে দেখবে, বাঙালিরা ওখানকার স্টাইলে কথা বলে। আমি ওকে পাঠিয়ে দেব— এটাকে ওখানে বাঙালিরা বলবে ‘আমি ওকে ভেজে দিচ্ছি’।

তন্ময়: এই প্রবণতা তো এখন কলকাতাতেও দেখা যায়। আপনি যদি দেখেন একজন খাঁটি বঙ্গসন্তান কথায়-কথায় ‘ভেজে দিচ্ছি’, ‘ঘুসে গেল’, ‘কেন কি’ এইসব বলে, আপনি কি এসব স্বাভাবিক চোখে দেখবেন? এতে কি বাঙালিয়ানার ক্ষতি হচ্ছে না?

সুবিমল: একদমই স্বাভাবিক নয়। কিন্তু সেই মুহূর্তে কাজ চালানোর মতো ব্যাপারটা তো রয়েইছে! তবে হিন্দি ভাষার ওপর কেন্দ্রের আনুকূল্য অনেক বেশি। প্রচুর অর্থ বরাদ্দ। আমার মনে হয়, সরকারি চাপ না পড়লে বাংলাভাষাকে ওপরে তোলা দুষ্কর। (Subimal Basak)

তন্ময়: একজন বাঙালি সাহিত্যিক হিসেবে আপনার বিশ্লেষণ কী?

সুবিমল: আগেকার দিনে, বাংলায় কিন্তু এসব ভাষার ওপরে, ফিল্মের ওপরে খুব জোর দেওয়া হত। যাঁরা অভিনয় করতেন, সংলাপ বলতেন তাঁদের বাংলাভাষার ওপর খুব জোর দেওয়া হত। আগে যেমন শরৎচন্দ্রের ভাষা বিহারিরা ব্যবহার করত। শরৎচন্দ্রের ভাষা, বাঙালির মার্জিত ভাষা। এখন হিন্দি মার্জিত ভাষা হিসেবে জেগে উঠছে। তোমাকে তো সেগুলো ব্যবহার করতে হবে! নইলে ভাষা মরে গেলে আর কিছু করার থাকবে না।

তন্ময়: সেক্ষেত্রে আপনি কি এটাই বলতে চাইছেন যে, হিন্দি ভাষা যেহেতু বেশি প্রসারিত, কাজেই বাংলার মধ্যে হিন্দি ঢুকে পড়ায় খারাপ কিছু নেই?

সুবিমল: তা কেন বলব! দক্ষিণ তো ঠেকিয়ে রাখতে পারে! আসলে বাঙালির অভাববোধ রয়েছে, দুর্বলতা রয়েছে।

তন্ময়: এখন নতুন প্রজন্মের বেশিরভাগ ছেলেমেয়ে ইংরাজি মাধ্যম স্কুলে পড়ে। সেখানে ইংরাজি প্রথম ভাষা, হিন্দি দ্বিতীয় ভাষা। যদি সুযোগ ও ইচ্ছে থাকে, তাহলে বাংলা তৃতীয় ভাষা হিসেবে নেওয়া হয়। এর ফলে, পরিবারের যত্ন না-থাকলে, বাংলা ভাষাশিক্ষা ঠিকমতো হয়ই না। অনেক স্কুল আছে, যেখানে বাংলা বলাটাই নিষিদ্ধ। ইংরাজি বা হিন্দিতে কথা বলতে হয়। আপনার কি মনে হয়, বাংলাভাষা কিছুটা বিপন্ন নয়?

সুবিমল: এই মুহূর্তে তো মনে হয়, বাংলাভাষা কিছুটা বিপন্নই।

তন্ময়: যেহেতু আপনার শৈশব-কৈশোর ও কিছুটা যৌবন বিহারে কেটেছে, এবং আপনি এককালে বাংলা-হিন্দি মিশ্রিত বুলিতে কথা বলে অভ্যস্ত ছিলেন, এসব আপনার কানে লাগার কথা নয়। কিন্তু হিন্দি শব্দ-বর্জিত বাংলা কথা বলায় আপনি যথেষ্টই দক্ষ। এটা কি অর্জিত?

সুবিমল: আমি যখন প্রথম কলকাতায় আসি, তখন হিন্দি ভাষা আরও ঢুকে থাকত বাংলার মধ্যে। তারপর আস্তে আস্তে বাঙালিদের সঙ্গে মিশে আমার বাংলাটা আরও জোরালো হয়েছে। তবে আমি লেখালিখি ছাড়া, দুটো ভাষা সচেতনভাবে মেশাইনি কখনও। বাংলা বাংলার মতো বলেছি, হিন্দি হিন্দির মতো। (Subimal Basak)

তন্ময়: দক্ষিণ ভারতের যে-কোনও জাতির মতো, বাঙালিরও জাত্যাভিমান থাকা জরুরি। কোনও বাঙালি যদি বলে, পশ্চিমবঙ্গে জীবিকার তাগিদে কোনও অবাঙালি থাকলে তাকে বাংলাভাষাতেই কথা বলতে হবে— আপনি কি এই দাবি সমর্থন করেন?

(Subimal Basak)

সুবিমল: শিখে নেবে দরকারে। যে-জায়গায় থাকবে, সেই জায়গার ভাষাটা তো জানা উচিত। এখন তর্কের খাতিরে অনেককিছুই বলা যায়। আমার বহু অবাঙালি বন্ধু তো বাংলাতেই কথা বলত!

আমার মনে আছে, একবার পাটনায় একটা বাংলা সিনেমা দেখতে গেছি— তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের লেখা ‘রাইকমল’, এক বিহারি ভদ্রলোক তারাশঙ্করের নাম শুনে বিস্মিত হলেন, তারপর বাংলায় এক প্যারা মুখস্থ বলে গেলেন তারাশঙ্করের কোন-একটা লেখা থেকে। তখন এমন পড়াশোনার পরিবেশ ছিল। আমি অবাক হয়ে ভাবলাম, আমারই মনে নেই, আর ও এভাবে বলে গেল!

আরেকটা ঘটনা বলি। তখনও পাটনাতেই থাকি। সত্যজিৎ রায়ের ‘পথের পাঁচালী’ দেখতে গেছি সিনেমা হলে, আরেক বিহারি ভদ্রলোক এগিয়ে এসে বললেন, বলুন তো, বিভূতিভূষণ ‘পথের পাঁচালী’-র প্রথম লাইনটা কী লিখেছেন? আমরা তো হাঁ করে তাকিয়ে রয়েছি। আমিও জানি না। সেই ভদ্রলোক বলে দিলেন অনায়াসে। আমি চুপ। বাড়ি ফিরে মিলিয়ে দেখি, হ্যাঁ, ঠিকই বলেছেন উনি। (Subimal Basak)

আরেকটা ঘটনা। আমি তখন ছোটো। সরস্বতী পুজোর চাঁদা চাইতে এক বিহারি ভদ্রলোকের বাড়িতে গেছি, বললেন, ‘বৈঠিয়ে, হাম আতেহে। কাঁহা পূজা হো রাহা হ্যায়?’ উত্তর দিলাম। তখন উনি চাঁদার রসিদে টাকার অ্যামাউন্টটা লিখলেন বাংলায়।সেসব এক দিন ছিল। এখন বদলে গেছে সব। (Subimal Basak)

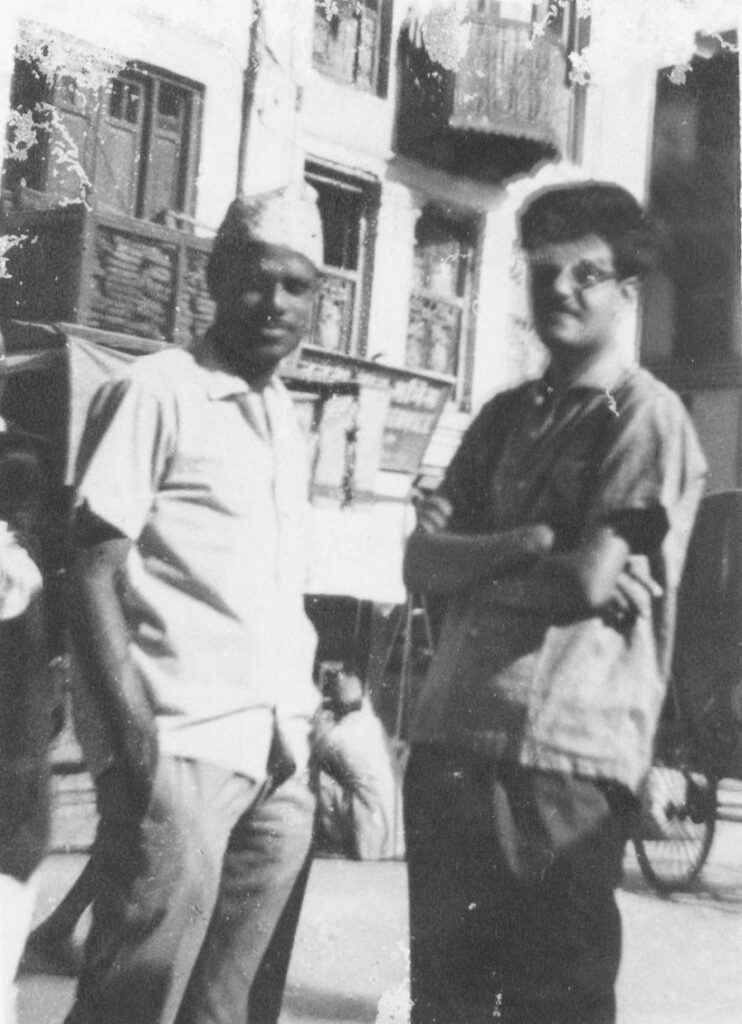

ছবি সৌজন্য: তন্ময় ভট্টাচার্য

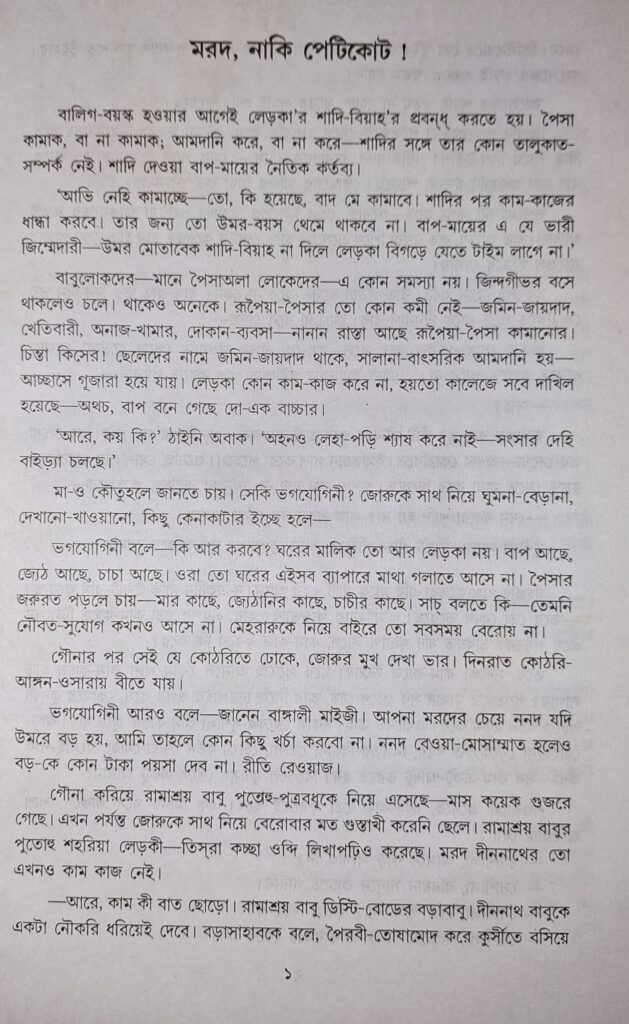

জন্ম ১৯৯৪, বেলঘরিয়ায়। কবি, প্রাবন্ধিক ও স্বাধীন গবেষক। প্রকাশিত বই: বেলঘরিয়ার ইতিহাস সন্ধানে (২০১৬), আত্মানং বিদ্ধি (২০১৮), বাংলার ব্রত (২০২২), অবাঙ্মনসগোচর (২০২৩), বাংলার কাব্য ও মানচিত্রে উত্তর চব্বিশ পরগনা ও হুগলি জেলার গঙ্গা-তীরবর্তী জনপদ (২০২৩) ইত্যাদি। সম্পাদিত বই: না যাইয়ো যমের দুয়ার (ভ্রাতৃদ্বিতীয়া-বিষয়ক প্রথম বাংলা গ্রন্থ), দেশভাগ এবং (নির্বাচিত কবিতা ও গানের সংকলন), সুবিমল বসাক রচনাসংগ্রহ (২ খণ্ড)।