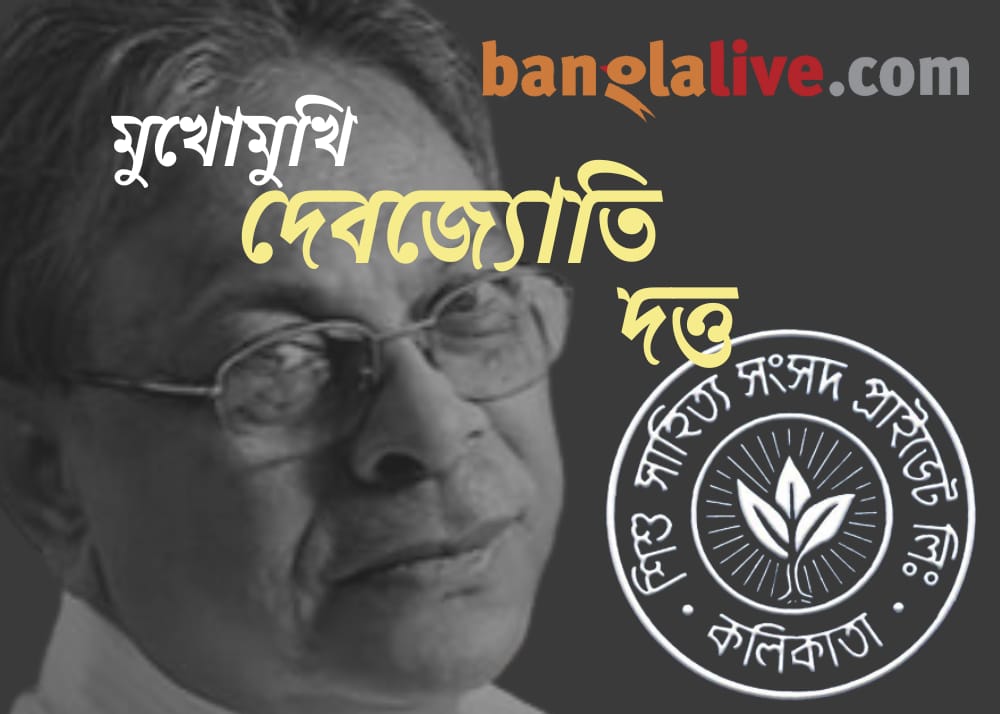

বিটি রোডের পাশে ঐতিহ্যবাহী বেলঘরিয়ার সরস্বতী প্রেস। কলকাতা তো বটেই, সারা ভারতবর্ষে এই প্রেসের সুখ্যাতি রয়েছে। ১৯২৩ সালে ‘যুগান্তর’ দলের কর্ণধার প্রজ্ঞানানন্দ সরস্বতীর পরামর্শে তৎকালীন দুই বিখ্যাত কংগ্রেস নেতা অরুণচন্দ্র গুহ এবং মনোরঞ্জন গুপ্তকে সঙ্গী করে মহেন্দ্রনাথ দত্ত ২৬/২ বেনিয়াটোলা লেনে প্রতিষ্ঠা করেছিলেন সরস্বতী প্রেস। পরবর্তীকালে সাহিত্য সংসদ এবং শিশু সাহিত্য সংসদও তৈরি করেন এই মহেন্দ্রনাথ দত্ত-ই। বেনিয়াটোলা লেনে সরস্বতী প্রেসের শুরুটা হলেও নানা কারণে পরের বছর থেকে তা স্থান পরিবর্তন করতে থাকে। পরাধীন ভারতে মূলত জাতীয়তাবাদী সাহিত্যকে প্রচারের আলোতে নিয়ে আসাই ছিল এই প্রেস তৈরির নেপথ্য কারণ। ফলে এই প্রেসের প্রতিটি ইঁটের খাঁজে লুকিয়ে আছে ভারতবর্ষের স্বাধীনতার ইতিহাস। ১৯৭৫ সাল থেকে সরস্বতী প্রেসের যাবতীয় দায়িত্ব পালন করে চলেছেন প্রতিষ্ঠাতা মহেন্দ্রনাথ দত্তের সুযোগ্য পুত্র এবং সাহিত্য সংসদের কর্ণধার দেবজ্যোতি দত্ত। শতাব্দী প্রাচীন এই প্রেসের নেপথ্যের নানান গল্প নিয়ে বাংলালাইভের মুখোমুখি হলেন তিনি। প্রতি বুধবার ধারাবাহিকভাবে কয়েকটি পর্বে প্রকাশিত হবে দেবজ্যোতি দত্তের দীর্ঘ সাক্ষাৎকারটি। কথোপকথনে দেবজ্যোতি দত্ত এবং শ্রীকুমার চট্টোপাধ্যায়…

আজ অন্তিম পর্ব।

পড়ুন: মুখোমুখি দেবজ্যোতি দত্ত: পর্ব ১

মুখোমুখি দেবজ্যোতি দত্ত: পর্ব ২

মুখোমুখি দেবজ্যোতি দত্ত: পর্ব ৩

মুখোমুখি দেবজ্যোতি দত্ত: পর্ব ৪

মুখোমুখি দেবজ্যোতি দত্ত: পর্ব ৫

মুখোমুখি দেবজ্যোতি দত্ত: পর্ব ৬

মুখোমুখি দেবজ্যোতি দত্ত: পর্ব ৭

মুখোমুখি দেবজ্যোতি দত্ত: পর্ব ৮

মুখোমুখি দেবজ্যোতি দত্ত: পর্ব ৯

মুখোমুখি দেবজ্যোতি দত্ত: পর্ব ১০

মুখোমুখি দেবজ্যোতি দত্ত: পর্ব ১১

মুখোমুখি দেবজ্যোতি দত্ত: পর্ব ১২

মুখোমুখি দেবজ্যোতি দত্ত: পর্ব ১৩

মুখোমুখি দেবজ্যোতি দত্ত: পর্ব ১৪

শ্রীকুমার চট্টোপাধ্যায়: একটু অন্য প্রসঙ্গে যাব। আপনি তো এখনও নতুন বই প্রকাশ করছেন…

দেবজ্যোতি দত্ত: হ্যাঁ। কিন্তু এখন কী হয়েছে জানো, এই আতিমারির সময়ে বেশি খরচ করতে ভয় লাগে। যদি আটকে যাই!

শ্রীকুমার চট্টোপাধ্যায়: সেটা একটা চিন্তার ব্যাপার তো নিশ্চয়ই।

দেবজ্যোতি দত্ত: আগে কী ছিল বলি তোমাকে⎯ আগে ডিকশনারির কনটিনিউয়াস সেল ছিল। সারা বছর ধরে। এইটা ছিল আমার এক্সপেরিমেন্টের একটা বড়…

শ্রীকুমার চট্টোপাধ্যায়: লাইফলাইন!

দেবজ্যোতি দত্ত: হ্যাঁ লাইফলাইন এবং একটা বড় জোরের জায়গা। ইয়েস, হোয়াটএভার ইট মে কাম, আমার পয়সাটা এই ডিকশনারি থেকে উঠে আসবে এবং সেই টাকায় দিয়ে আমি এক্সপেরিমেন্টগুলো করতে পারব। কিন্তু গত তিন-চার বছর ধরে, ডিকশনারির সেল পড়তে আরম্ভ করেছে। এখন খুবই কম। আমি বলি তোমাকে কীরকমভাবে। চল্লিশ হাজার যে বই বিক্রি হত এক বছরে, সে-বই এখন পাঁচ-সাত হাজারের বেশি বিক্রি হয় না। তাহলে বুঝতেই পারছ, কোন লেভেলে, কোথা থেকে কোথায় নেমে গেছে! এই কম্প্রোমাইজ তো কেউ করে না।

শ্রীকুমার চট্টোপাধ্যায়: তবু আপনার প্রকাশনা তো বন্ধ হয়নি, নতুন বইও প্রকাশিত হচ্ছে— আপনি পাণ্ডুলিপি বাছেন কীভাবে?

দেবজ্যোতি দত্ত: আমার এডিটোরিয়াল টিম আছে। আমি নিজে বাছি না। আমার স্ত্রী আছেন, বাচ্চাদের বই পুরোটা তিনি দেখেন। তিনি কিন্তু ১৯৮৫ সাল থেকে বাচ্চাদের বইয়ের ওপরেই স্পেশালাইজ় করেছেন।

শ্রীকুমার চট্টোপাধ্যায়: মানে শিশু সাহিত্য সংসদের বইপত্রগুলো উনি দেখেন।

দেবজ্যোতি দত্ত: শিশু সাহিত্য সংসদের বাচ্চাদের বইয়ের ডিজ়াইন থেকে আরম্ভ করে সব কিছু উনি করেন। এখন আমার মেয়ে তাঁর সঙ্গে আছে।

শ্রীকুমার চট্টোপাধ্যায়: আপনার এই যে এডিটোরিয়াল টিমের কথা বলছেন…

দেবজ্যোতি দত্ত: বড়দের বইয়ের এডিটোরিয়াল টিমের কথা যে বললাম, তাতে আশিস লাহিড়ী আছেন। অনেকে মারাও গেছেন। এখন কী হয়েছে, লোক খুঁজে পাচ্ছি না। হ্যাঁ, আশিস লাহিড়ীর মতো লোক আমার কাছে আছেন, সঞ্জীব মুখোপাধ্যায়ের মতো লোক আছেন, শুভাশিস মুখোপাধ্যায় আছেন, অমিতাভ রায়ের মতো লোকেরা আছেন। এঁরাই আমাকে সাহায্য করেন⎯ কোনটা করব, কোনটা করব না, কী করব, কেন করব এসমস্ত ব্যাপারে। বাবারও সেই টিম ওয়ার্ক ছিল। শশিবাবু ছিলেন, সুনির্মল বসু ছিলেন, সুবোধ সেনগুপ্ত ছিলেন, আরও অনেকে ছিলেন। আর্টিস্টরা ছিলেন, যেমন প্রতুল বন্দ্যোপাধ্যায়, সমর দে— এঁরা বাবাকে শ্রদ্ধা করতেন খুব, কারণ বাবাই প্রথম আর্টিস্টদের রয়্যালটি দিতেন, ভূ-ভারতে কেউ দিত না। সেটা এখনও কন্টিনিউ করছি। এখনও পূর্ণবাবুর পরিবারের লোকেরা রয়্যালটি পেয়ে যাচ্ছেন।

শ্রীকুমার চট্টোপাধ্যায়: এডিটোরিয়াল ইনপুটের জন্য আপনি আপনার এডিটোরিয়াল টিমের যাঁদের নাম বললেন…

দেবজ্যোতি দত্ত: শমীক বন্দ্যোপাধ্যায়ও আছেন।

শ্রীকুমার চট্টোপাধ্যায়: আপনার এডিটোরিয়াল টিমে যেমন শমীক বন্দ্যোপাধ্যায়ের আছেন, তেমনই আবার সঞ্জীব মুখোপাধ্যায়ের মতো তরুণের নাম বললেন। মানে এখানেও একটা ব্যালেন্স হচ্ছে। নতুন পুরনোর একটা মেলবন্ধন চলছে।

দেবজ্যোতি দত্ত: চলছে। করছি চেষ্টা। আমি যদ্দিন পারি চেষ্টা করব।

শ্রীকুমার চট্টোপাধ্যায়: কিন্তু বাংলা প্রকাশনার সার্বিক চেহারা দেখে কি আপনার মনে হয় এডিটোরিয়াল টিমের কোনো ভূমিকা থাকে?

দেবজ্যোতি দত্ত: আমার এখানে আছে। বাংলা প্রকাশনার ক্ষেত্রে অন্য জায়গায় আছে কি না আমার সন্দেহ আছে। তবে গোটা ব্যাপারটা ডিপেন্ড করে কে অথার আর কে এডিটার তার ওপরে। মানে কে কীভাবে ব্যাপারটা দেখছেন তার ওপরে ডিপেন্ড করে। ইংরেজি প্রকাশনার ক্ষেত্রে যত বড় লেখকই হোন না কেন, তাঁকে কিন্তু একজন এডিটারের মাধ্যমে যেতে হয় এবং তিনি যদি কোনও প্রশ্ন করেন, তার উত্তর লেখককে দিতে হয়। আগে কপিটা পড়া হয়, হোয়েদার কপি ক্যান বি আন্ডারস্টুড বাই জেনারেল পারসন, অর নট। এই জায়গাটা বিচার করার চূড়ান্ত লোক হচ্ছেন এডিটার।

শ্রীকুমার চট্টোপাধ্যায়: মানে টার্গেট রিডারকে এটা রিচ করবে কি না।

দেবজ্যোতি দত্ত: রিচ করবে কি না। এই সমস্ত কিছু নিয়ে প্রশ্ন আসতে থাকে। তারপর যখন কপি পড়া হয়, সেসময়ও অন্য মানুষ থাকেন। এডিটিং আর কপি এডিটিংয়ের মধ্যে কিন্তু তফাত আছে। কোথায় কমা, কোথায় সেমিকোলন, কোথায় টাইপটা কী হবে⎯ এটা হচ্ছে কপি এডিটিং। তার আগে টোটাল বক্তব্যটা কী সেটা হচ্ছে এডিটোরিয়ালের ব্যাপার। এডিটার আর কপি এডিটার— দুটোর মধ্যে অনেক পার্থক্য আছে। টাইপে যাওয়ার আগে কপি এডিটার ঠিক করে দেবেন, কোনটা কোন টাইপে যাবে, কোনটা কী মেজ়ারমেন্টে হবে।

শ্রীকুমার চট্টোপাধ্যায়: এ জিনিসগুলো তো বাংলা প্রকাশনায় নেই বললেই চলে।

দেবজ্যোতি দত্ত: আমাদের এখানে আছে! লেখকরা ভাবেন তাঁরা যা লিখেছেন, তার ওপরে কারও কলম চালানোর কোনো অধিকারই নেই! এই ব্যাপারটা কিন্তু বই করার ক্ষেত্রে অনেক সময় অসুবিধাজনক জায়গায় পৌঁছে যায়।

শ্রীকুমার চট্টোপাধ্যায়: শুধু তাই-ই না, এমন অনেক সম্পাদকও আছেন, একটি ভূমিকা লেখা ছাড়া যাঁর আর কোনও অবদান থাকে না।

দেবজ্যোতি দত্ত: আছে তো! লেখকের ব্যাপারটা বলি, যিনি অথার বা যিনি বক্তব্যটা রাখছেন, তিনি ওই জিনিসটা পছন্দ করছেন না। বাংলা প্রকাশনা জগতের প্রবলেমটা হচ্ছে এইখানেই। অথর্স ইগো এমন একটা জায়গায় চলে গেছে যে এডিটররা কিছু করতে পারেন না। এডিটরের কাজটাকে ওঁরা মেনে নিতে পারেন না।

দেবজ্যোতি দত্ত: কিন্তু দেখা গেছে, এডিট করার ফলে বইয়ের মান উন্নত হয়েছে। এগুলো তো পরস্পরের রিলেশনের ওপর ডিপেন্ড করে, তাই না! যেমন তোমাকে আমি বলি, সুবোধ সেনগুপ্তর মতো লোক, ওঁর লেখা কেউ কাটতে পারত না। ‘ইন্ডিয়া রেস্টস ফ্রিডম’ উনি করেন, সেই সময় আমি বললাম যে এডিট করাব, কাকে দিয়ে করাব? উনি বললেন ‘প্রভাতকে দাও’। প্রভাত ঘোষ বইয়ের প্রায় ওয়ান থার্ড কেটে বাদ দিয়ে দিয়েছিল।

শ্রীকুমার চট্টোপাধ্যায়: ওঁর ইগোতে লাগেনি সেটা।

দেবজ্যোতি দত্ত: কিচ্ছু লাগেনি! কারণ উনি জানতেন যে প্রভাত ঘোষ যা করবেন, সেটা বইয়ের ভালোর জন্যেই করবেন। শমীক বন্দ্যোপাধ্যায়কেও উনি আমার কাছে ডিকশনারির জন্যে দিয়েছিলেন, বলেছিলেন, ‘আমার পরে শমীকই করবে। ওই হচ্ছে একমাত্র লোক যে করতে পারে।’ যেমন ধরো, ‘তে হি নো দিবসাঃ’ বইটা যখন করছিলাম, সেখানেও কিন্তু প্রভাত ঘোষ বলেছিলেন, এই জায়গাগুলো বাদ দিয়ে দাও। সেটাতেও উনি কিন্তু না করেননি। ফলে, এটা নির্ভর করে লেখকের ইগো কতখানি হার্ট হচ্ছে বা না-হচ্ছে তার ওপর এবং কে করছে— তার ওপরে। লেখকের তার ওপরে কতখানি আস্থা আছে— তার ওপর।

শ্রীকুমার চট্টোপাধ্যায়: একটা জিনিস আমার মনে হয়, এমনিতেই তো বাংলা বইয়ের বাজার ভাষাগত কারণেই খুব বেশি বিস্তৃত হতে পারে না…

দেবজ্যোতি দত্ত: ভাষাগত কারণ তো আছেই। কারণ, বাংলা ভাষায় কথা বলে ক’জন? মোস্ট প্রব্যাবলি, ফোর্থ কি ফিফথ পজিশনে আছে বাংলা ভাষা। সব থেকে বেশি চিনে ভাষা, তারপরে ইংরাজি, হিন্দি আছে তারপরে।

শ্রীকুমার চট্টোপাধ্যায়: আমি সেটাই বলছি। ইংরেজি বইয়ের যে বাজার হতে পারে, সেই তুলনায় তো বাংলা বইয়ের বাজার সীমিত।

দেবজ্যোতি দত্ত: সীমিত মানে কী? অন্য ভাষায় তো আরও সীমিত।

শ্রীকুমার চট্টোপাধ্যায়: আরও সীমিত। কিন্তু…

দেবজ্যোতি দত্ত: কিন্তু সেখানে কেরালাতে কী হচ্ছে? মালয়লাম ভাষায় প্রকাশনা তো ভীষণ ভালো। সেখানে রিডিং হ্যাবিট ভীষণ ভালো। কারণ সেখানে শিক্ষিতের অংশ অনেক বেশি। ইট ডিপেন্ডস অন দ্য মাইন্ডসেট। মুশকিলটা কী হচ্ছে, আমাদের অর্ধেকটা এক বাংলায়, বাকি অর্ধেকটা আর এক বাংলায়। এখানেও দুটো কালচারের মধ্যে তফাত আছে। ফলে তার ভাষার মধ্যেও তফাত আছে। ওই ভাষার মধ্যে তফাতের জন্য গোটা ব্যাপারটা রেস্ট্রিক্টেড হয়ে যাচ্ছে। তুমি দেখবে যে বাংলাদেশে, হুমায়ূন আহমেদ অত বড় অথার ছিলেন, একটা বুক ফেয়ারে ওঁর একটা বইয়ের চারটে কি পাঁচটা এডিশন বেরোত। কেন বেরোত? এখানে তা বেরোয় না। কোনোদিন বেরোয়নি। বা খুব কম বেরোয়। হুমায়ূন আহমেদকে লোকে অ্যাডভান্স দেবার জন্য মরিয়া হয়ে যেত। সেই স্পেসটা তো এই বাংলায় নেই। হ্যাঁ, সুনীল গাঙ্গুলি ছিলেন, এখন বাংলায় কে আছেন?

শ্রীকুমার চট্টোপাধ্যায়: তার মানে কী আপনি…

দেবজ্যোতি দত্ত: ভ্যাকুয়াম। ক্রিয়েটিভিটির ভ্যাকুয়াম তৈরি হচ্ছে এবং সব থেকে বড় কথা বাঙালিরা বাংলা ভাষা থেকে, পঠন-পাঠনের জায়গা থেকে দূরে সরে যাচ্ছে।

শ্রীকুমার চট্টোপাধ্যায়: শিশু সাহিত্য সংসদ যে চমৎকার বইগুলো শিশুদের জন্য তৈরি করেছে…

দেবজ্যোতি দত্ত: আগে হাজার হাজার বই করতাম। এখন পাঁচশোর বেশি করতে ভয় পাই। ছোটদের গল্পের বই বেশি করলেও দু-হাজার কি তিন-হাজার করি। ভয় পাই এই কারণে, যে কতজন লোক কিনবে কতজন কিনবে না… এখন তো সব ইংলিশ মিডিয়ামে পড়ছে, বাংলায় কথা বলতে পারে না, সেটাই তো গর্বের বিষয়। মা-বাবার গর্বের বিষয়। মফস্সলে তাও কিছুটা বাংলা পড়ানো হয়। কলকাতা শহরে, তুমি যেখানেই যাও না কেন, যে কোনো একটা মলে যাও, ক-টা লোক বাংলায় কথা বলছে। ওই যে তোমার সেক্টর ফাইভ, কাজের জায়গা, সেখানে এমন একটা খিচুড়ি ভাষা—সেটা বাংলা না হিন্দি না ইংরেজি, কোন ভাষা, সেটা তুমি বুঝতে পারবে না। বাংলা ভাষার প্রতি যদি আমাদের সেই গর্বটা না থাকে, ভাষা তো মরে যাবে!

শ্রীকুমার চট্টোপাধ্যায়: প্রকাশনা নিয়ে আপনার যে স্বপ্ন ছিল, অনেক স্বপ্ন সফলও হয়েছে…

দেবজ্যোতি দত্ত: কাজটাকে কাজের মতো ভালবাসতে পারলে হয়। আমি যে ব্যবসা করছি, নিজের জন্যই করছি, যেটুকুই করি না কেন, সবটাই আমার ক্রিয়েটিভিটির জায়গা। যদ্দিন পেরেছি করেছি। ভেবেছিলাম মডার্ন সিস্টেমে নিয়ে গিয়ে করব। লেট আস সি, কী হয়। এখন তো বই বেশি অনলাইনে বিক্রি হবে, ফিজিক্যাল বুক বিক্রির থেকে ই-বুক বিক্রি বেশি হবে।

শ্রীকুমার চট্টোপাধ্যায়: আপনিও তো অ্যাপ-এ ডিকশনারি করেছেন।

দেবজ্যোতি দত্ত: করেছি তো। আজ থেকে পাঁচ বছর আগে করেছি। অ্যাপ থেকেও তো বিক্রি হয় না। বিক্রির জন্য করেছি আমি। এখন তো এমনিই ছেড়ে দিয়েছি। এখন তো সব বই ছবি তুলে পিডিএফ করে দিয়ে দিচ্ছে। ‘সমার্থশব্দকোষ’ পিডিএফ করে দিয়ে দিয়েছে।

শ্রীকুমার চট্টোপাধ্যায়: প্রায় সমস্ত বই এক মাসের মধ্যে নানান ওয়েবসাইট থেকে ফ্রি ডাউনলোড করা যায়।

দেবজ্যোতি দত্ত: তার মানে কী? ফিজিক্যাল বইয়ের জায়গা আস্তে আস্তে কমছে।

শ্রীকুমার চট্টোপাধ্যায়: এই সময়ে দাঁড়িয়ে আপনার কোনো ড্রিম প্রজেক্ট আছে? ‘সংসদ’ থেকে আগামী দিনে আমরা কী বই পেতে চলেছি?

দেবজ্যোতি দত্ত: কাজ চলছে কিছু-কিছু। সেরকমভাবে বলার মতো কিছু নেই। যেমন ধরো একটা বই করেছিলাম⎯ ‘গীতাঞ্জলি’, ফ্যাক্সিমিলি এডিশন। একজন নিয়ে এসেছিল জেরক্স কপি, হার্ভার্ড ইউনিভার্সিটির হাউটন লাইব্রেরি থেকে, সেটা হচ্ছে রবীন্দ্রনাথের ফার্স্ট ডায়েরি। আমি করলাম। দ্যাট ওয়াজ আ গ্র্যান্ড সাকসেস। ওই বই লাখ-লাখ বিক্রি হয়েছে। উইথ পারমিশন অফ হাউটন লাইব্রেরি। ওইরকম বই তো সব সময় পাই না। যেমন ধরো ‘রামকৃষ্ণ কথামৃত’⎯ লাখ-লাখ কপি বিক্রি হয়েছে। ওইটা চলে গেছে। বাঙালির ওই ফেজটা চলে গেছে। এটাই আমার কাছে সব থেকে বড়ো দুঃখের কারণ।

শ্রীকুমার চট্টোপাধ্যায়: অনেক ধন্যবাদ দেবজ্যোতিদা। বাংলা প্রকাশনা ও মুদ্রণের ইতিহাস, বিশেষ করে সরস্বতী প্রেসের ইতিহাস এবং মুদ্রণ-প্রকাশনে আপনার অভিজ্ঞতা এত বিস্তারে আমাদের বলার জন্য।

(সমাপ্ত)

বাংলালাইভ একটি সুপরিচিত ও জনপ্রিয় ওয়েবপত্রিকা। তবে পত্রিকা প্রকাশনা ছাড়াও আরও নানাবিধ কর্মকাণ্ডে জড়িয়ে থাকে বাংলালাইভ। বহু অনুষ্ঠানে ওয়েব পার্টনার হিসেবে কাজ করে। সেই ভিডিও পাঠক-দর্শকরা দেখতে পান বাংলালাইভের পোর্টালে,ফেসবুক পাতায় বা বাংলালাইভ ইউটিউব চ্যানেলে।

One Response

I know many unknown aspects of printing press.

Thanks Debajyoti