গত শতাব্দীর তিরিশের দশকের গোড়ার দিকে দুই চলচ্চিত্রপ্রেমীর কথোপকথন কল্পনা করলে তা কেমন দাঁড়াবে? নিশ্চিত করে বলা না গেলেও প্রব্যাবিলিটির অঙ্কে এগিয়ে থাকবে নিম্নোক্ত সংলাপই–

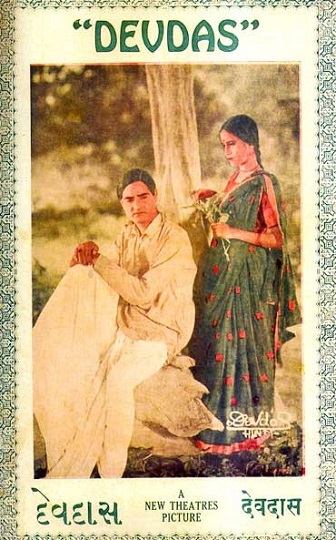

– শুনেছিস ভাই নিউ থিয়েটার্স ‘দেবদাস’ তুলছে।

– তাই নাকি? পরিচালনা করবে কে? দেবকী বোস?

– না রে। প্রমথেশ বড়ুয়া।

– প্রমথেশ বড়ুয়া? তবেই হয়েছে। নায়ক? দুর্গাদাস?

– উঁহু! প্রমথেশ বড়ুয়া স্বয়ং।

– প্রমথেশ বড়ুয়া দেবদাস? যাক আর শুনে দরকার নেই।

– আর পার্বতী?

– পার্বতী হচ্ছে যমুনা।

– সে আবার কে? কই নাম শুনিনি তো?

– ‘মহব্বত কি কসৌটি’ মানে হিন্দি ‘রূপলেখা’ দেখেছিস? তাতে সেই যে মেয়েটি মালা গেঁথে–

– ও বুঝতে পেরেছি কি ছবিই না হবে! একেবারে ত্র্যহস্পর্শ। নিউ থিয়েটার্স-এর কর্তাদের স্রেফ মাথা খারাপ হয়ে গেছে। আর বুঝতে তো হবে– কার বই? শরৎবাবুর একখানা বইও আজ পর্যন্ত স্ক্রিনে ভাল উঠেছে যে ‘দেবদাস’ ভাল করে উঠবে?

একজন নয়, দু’জন নয়, দশজন নয়, সবাই এই কথা বলেছিলেন। চলচ্চিত্র সমালোচকদের সে কি টীকা টিপন্নি! চিত্রপ্রিয়রা কাগজে কাগজে কত চিঠিবাজিই না করেছিলেন। কিন্তু ‘দেবদাস’-এর প্রথম প্রদর্শনী শেষ হওয়ামাত্র সমালোচক ও সিনেমাপ্রিয় দর্শকেরা এক বাক্যে রায় দিলেন- প্রমথেশ বড়ুয়া বাংলা তথা ভারতবর্ষের সর্বশ্রেষ্ঠ চিত্র পরিচালক। ‘দেবদাস’– এর মতো এত ভাল ছবি এদেশে তৈরি হয়নি। বাংলা ছবি যে এত উঁচুমানের হতে পারে তা কেউ কল্পনা করতে পারেননি।

প্রমথেশ বড়ুয়ার পরিচালনা এবং চিত্রনাট্য, নীতিন বসুর তত্ত্বাবধানে ইউসুফ মুলজির সিনেমাটোগ্রাফি, লোকেন বসুর শব্দগ্রহণ, রাইচাঁদ বড়াল এবং পঙ্কজ মল্লিকের সঙ্গীত পরিচালনা, সুবোধ গঙ্গোপাধ্যায়ের তত্ত্বাবধানে রসায়নাগারের কাজ, সুবোধ মিত্রের সম্পাদনা, কৃষ্ণচন্দ্র দে ও সায়গল সাহেবের গান এবং সর্বোপরি পার্বতীর ভূমিকায় যমুনার মনমাতানো অভিনয় অসামান্য ও অপূর্ব সুন্দর হয়ে ওঠার দরুনই ‘দেবদাস’ অভাবনীয় সাফল্য লাভ করেছিল।

‘দেবদাস’ উপন্যাসকে যে অসামান্য কৌশলে চিত্ররূপে পরিণত করা হয়েছিল– তা দেখে দর্শককুল প্রকৃতই অনুভব করতে পেরেছিলেন যে কত পরিবর্তন, পরিবর্জন, পরিমার্জন, পরিবর্ধন করে ছোট বড় আবেগ এবং বুদ্ধিমত্তার সূক্ষ্ম স্পর্শ ছবির মধ্যে গেঁথে তাকে সেলুলয়েডে রূপান্তরিত করা হয়। প্রখ্যাত ফরাসি চলচ্চিত্র সমালোচক মিঃ জর্জেশ শাদোঁ (Georges Sadoul) ‘দেবদাস’ ছবিটি দেখেছিলেন ষাটের দশকে যখন তিনি কলকাতায় আসেন। বাংলা সংলাপ বিধৃত এ ছবির কোনও সাবটাইটেল ছিল না। ফলে দোভাষীর মাধ্যমে তাঁকে ‘দেবদাস’ ছবির গল্প এবং সংলাপের অংশ বুঝিয়ে দেওয়া হয়েছিল। মিঃ শাদোঁ ছবিটি দেখার পর দারুণ উচ্ছ্বসিত হয়ে বলেছিলেন– “THE FIRST ART FILM OF INDIA!”

‘দেবদাস’ ছবির আঙ্গিক প্রবর্তনা এবং রূপকের ব্যবহার আরও ব্যাপক চমকপ্রদ এবং অনবদ্য ভাবমূর্ছনা ও শিল্পদ্যোতনায় বিকশিত। ‘দেবদাস’–এর প্রথম দৃশ্যেই দেখা যায় পুকুরঘাটে দেবদাস মাছ ধরছে ছিপ হাতে আর তার পাশে বসে পার্বতী। ছোট ছোট গোটা তিনেক ফ্ল্যাশব্যাক শটে দেখিয়ে দেওয়া হয় পার্বতী আর দেবদাস–এর সম্পর্ক। পার্বতী আর দেবদাস–এর মধ্যে বিবাহের যে সামাজিক বাধা আছে, সেটাও দেখানো হয় একটা ছোট দৃশ্যে। দেবদাস কলকাতায় চলে যাওয়ার সময় পার্বতীর মনের ব্যথা ফুটিয়ে তোলার জন্য একটি গান ব্যবহার করা হয়েছিল। এক গ্রাম্য ভিক্ষুকের কণ্ঠে– “যেতে হবে যেতেই হবে রে।” আরও দু’বার এই ভিক্ষুককে দিয়ে গানের দৃশ্য চিত্রায়িত করা হয়েছিল। এবং এই ভিক্ষুক চরিত্রে ছিলেন বিখ্যাত সঙ্গীতশিল্পী কৃষ্ণচন্দ্র দে এবং এই চরিত্রটি ছবিতে শুধুমাত্র রূপক হিসেবেই ব্যবহৃত হয়। ছবির মধ্যলগ্নে যে গান সেও কিন্তু পার্বতীর মনোবেদনা বোঝাতেই দৃশ্যায়িত।

‘Advance’ মাসিক পত্রিকা ‘দেবদাস–এর ভূয়সী প্রশংসা করে লিখেছিল:

“To be frank, ‘Devdas’ is the first supreme film to be produced. It safely can be compared with any first-class American feature. ‘Devdas’, a modern romantic drama, has been sincerely and authentically picturised. The sincere human touches are of rare merit and command our hearty congratulations.”

এখানেই শেষ নয়। অমৃতবাজার পত্রিকা দৈনিকে, এক প্রতিবেদনে নিম্নলিখিত প্রশংসাসূচক শব্দগুলির সমাহার ঘটিয়েছিলেন দুঁদে সাংবাদিক, মনমোহন বসু। দেবদাস-এর নায়িকা যমুনা বড়ুয়া সম্পর্কে লিখেছিলেন:

“It is completely pervaded by the sure touch of a man who through subtle imagination and a strong sense of the screen and pictorial beauty, has blended all the different elements of the original into a whole, showing a complete mastery of the art of storytelling. Super-added to these is his brilliant note of symbolism, so artificially lightening the effect. The portrayal of Parbati by Jamuna has been something lovely and exquisite.”

***

গোড়ায়,পার্বতীর ভূমিকায় ভাবা হয়েছিল চিরলাবণ্যময়ী অপরূপ সুন্দরী জনপ্রিয় নায়িকা, কানন দেবীকে। কিন্তু কতকগুলি কারণ, বিশেষ করে দু’টি ভার্শানে অভিনয়ের সময়টা দেওয়া সম্ভব হয়নি কানন দেবীর পক্ষে। তখন অন্য পরিচালকের ছবি চলছিল। তাই কানন দেবীর পরিবর্তে নির্বাচিত হলেন অভিনয়ে পটু, নবাগতা যমুনা বড়ুয়া।

বাংলা সিনেমায় নতুন ধারার প্রবর্তন করেছিলেন প্রমথেশ বড়ুয়া। তাঁর স্বপ্ন ও পরিকল্পনাকে সার্থক রূপ দিতে যাঁর অবদান ছিল অনেকখানি, তাঁর নাম যমুনা বড়ুয়া। জন্মসূত্রে বাঙালি ছিলেন না যমুনা। জন্মেছিলেন বারাণসীতে, ১৯১৬ সালে। বাবা–মা উত্তরপ্রদেশ থেকে কলকাতায় আসেন। ওঁদের আসল পদবি ছিল গুপ্তা। সাংসারিক কারণে পড়াশোনা করতে পারেননি বেশিদূর। কিন্তু সুন্দরী যমুনার অভিনয়ের দিকে ঝোঁক ছিল। প্রমথেশ বড়ুয়াই তাঁকে নিয়ে আসেন চলচ্চিত্র জগতে। নিউ থিয়েটার্সের ‘রূপলেখা’ ছবিতে ছোট্ট একটি চরিত্রে তাঁর আত্মপ্রকাশ। ছবিটি মুক্তি পেয়েছিল ১৯৩৪ সালের এপ্রিল মাসে। এই ‘রূপলেখা’ তখন অভিনয়, কারিগরী, সুর, পরিচালনা, উপস্থাপনা– সবদিক দিয়েই ছিল নতুন ধারার পথিকৃৎ। এটিই ছিল প্রমথেশের প্রথম সবাক ছবি। সে ছবিতে আবির্ভাবেই যমুনা বুঝিয়ে দিয়েছিলেন, তিনি ভুল নির্বাচন নন।

‘দেবদাস’ ছবিতে বাঙালি নারীচরিত্রের অন্তর-বাহিরের রূপটি যমুনা ধরেছিলেন দারুণ দক্ষতার সঙ্গে। এই ছবি শুধু তাঁর প্রতিভার পরিচায়ক নয়, এই ছবিটিই তাঁকে তুলে দেয় খ্যাতির উত্তুঙ্গ শিখরে। তারপর একে একে ‘গৃহদাহ’ (১৯৩৬), ‘মায়া’ (১৯৩৬), ‘অধিকার’ (১৯৩৯), প্রবোধকুমার সান্যালের ‘প্রিয় বান্ধবী’ অবলম্বনে তৈরী হিন্দি ছবি ‘জিন্দগি’। এরপর প্রমথেশ নিউ থিয়েটার্স ছেড়ে চলে আসেন এম.পি প্রোডাকশন্সে। শশধর দত্তের ‘শেষ উত্তর’ (১৯৪২) চলচ্চিত্রায়িত করেন। সেই সময়ের জনপ্রিয়তম গায়িকা-নায়িকা কানন দেবীর সঙ্গে ‘রেবা’ চরিত্রে সমান দাপটে অভিনয় করেন যমুনাদেবী।

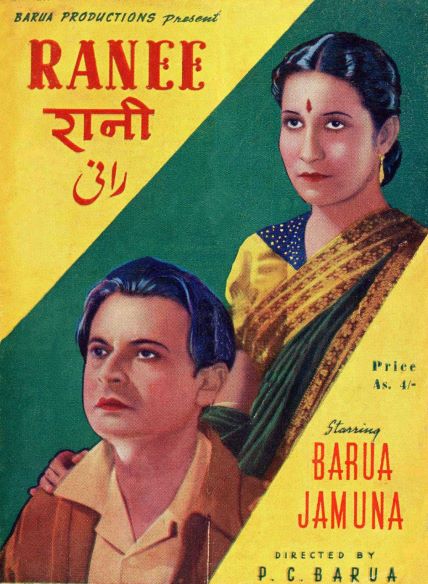

যমুনা তাঁর স্বামী প্রমথেশ বড়ুয়ার সঙ্গে ইউরোপের নানা দেশ, সেখানকার সিনেমা সম্পর্কে জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা লাভ করেছিলেন। মূলত ইংল্যান্ড, জার্মানি, ফ্রান্স, বেলজিয়াম প্রভৃতি দেশগুলিতে ফিল্ম সংক্রান্ত কারিগরী বিদ্যায় সমৃদ্ধি লাভ করেন যমুনা। দারুণ উর্দুও জানতেন। ‘দেবদাস’(১৯৩৬), ‘জিন্দগী’ (১৯৪০), ‘হিন্দুস্তান হমারা’ (১৯৪০), ‘জবাব’ (১৯৪২), ‘দেবর’ (১৯৪৩) ইত্যাদি হিন্দি ছবিগুলিতে তাঁর অভিনয় সাফল্যের শিখরে ওঠে। আরও কিছু হিন্দি ছবিতে উজ্জ্বল অভিনয় প্রতিভার স্বাক্ষর রেখেছিলেন। যেমন হেমেন গুপ্ত পরিচালিত ‘তকরার’ (১৯৪৪), প্রমথেশ বড়ুয়া নির্দেশিত ‘রাণী’ (১৯৪৩), ‘সুবাহ্ শাম’ (১৯৪৪), ‘আমীরি’ (১৯৪৫), ‘সুলেহ্’ (১৯৪৬) ও ‘ইরান কি এক রাত’ (১৯৪৯), ভি.এম.ব্যাস–এর ‘ঘর’ (১৯৪৫) ইত্যাদি।

‘রাণী’ ছায়াচিত্রে যমুনা কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে অভিনয় করেছিলেন সে যুগের দাপুটে অভিনেত্রী, পেশেন্স কুপারের সঙ্গে। সঙ্গে ছিলেন প্রমথেশ স্বয়ং, জহর গঙ্গোপাধ্যায়, বিক্রম কাপুর, হীরালাল, কলাবতীর মতো মহারথীরা। নিখুঁত স্ক্রিপ্ট-নির্ভর এই দুর্দান্ত ফিচারটি জনসমক্ষে দারুণ সাড়া ফেলেছিল। ছবিতে অনবদ্য সুরের মায়াজাল সৃষ্টি করতে সক্ষম হন তাল, ছন্দ ও লয়ের জাদুকর কমল দাশগুপ্ত। বাংলায় এটি ‘চাঁদের কলঙ্ক’ (১৯৪৪) নামে রিমেক করা হয় ।

প্রমথেশ নির্দেশিত ‘ইরান কি এক রাত’ ফিল্মে অভিনয়শৈলির চরম উৎকর্ষে পৌঁছেছিল যমুনার শৈল্পিক প্রদর্শন। চন্দ্রাবতী, এস.ডি. নারং, চন্দ্রকান্ত প্রমুখ শিল্পীর পাশে নিজেকে চমৎকার মানিয়ে নিয়েছিলেন আত্মবিশ্বাসী এই মহান অভিনেত্রী। নিজের শিল্পগুণে দর্শককুলের হৃদয়ে স্থায়ী আসন স্থাপন করতে সক্ষম হন চলচ্চিত্রের একনিষ্ঠ পূজারিণী, যমুনা বড়ুয়া। এই ছবির গান খুবই জনপ্রিয় হয় যার মূল আধার ছিল কমল দাশগুপ্তর অনন্যসাধারণ সুরের বিন্যাস। রেকর্ড সংখ্যক ডিস্ক বিক্রি হয়েছিল এই ছায়াছবির গানের। জগন্ময় (হিন্দিতে, জগমোহন) ও অনিমা দাশগুপ্তের গাওয়া “কৌন হ্যায় তীরন্দাজ বড়া” ও ঝর্ণাদেবীর কণ্ঠে “খেল হ্যায় ইয়ে জিন্দগি”–এর ৭৮ আর.পি.এম শেল্যাক (shellac) আজও হন্যে হয়ে খোঁজেন গ্রামোফোন রেকর্ড সংগ্রাহকেরা। এছাড়াও এই ছায়াচিত্রে কণ্ঠসঙ্গীতের মধুর অনুরণন শোনা গিয়েছিল কল্যাণী দাস, রমা দেবী ও শেফালী বন্দ্যোপাধ্যায়ের নিবেদনে।

প্রমথেশ প্রেমে পড়েছিলেন যমুনার। ‘রূপলেখা’ ছবি করতে করতেই অসমের গৌরীপুর রাজ পরিবারের ছেলে প্রমথেশ বড়ুয়ার সঙ্গে যমুনার মন-বিনিময় হয়। ১৯৩৪ সালে, যে বছর ‘রূপলেখা’ মুক্তি পায়, সে বছরই ওঁদের বিয়ে হয়। যমুনা ছিলেন প্রমথেশ বড়ুয়ার চতুর্থ স্ত্রী। তার আগে প্রমথেশ প্রথম বিয়ে করেছিলেন ১৯২৪ সালে শ্যামবাজার মিত্রবাড়ির মেয়ে মাধুরীলতাকে। দ্বিতীয় স্ত্রী অসমের জমিদারবাড়ির মেয়ে অমলাবালা ওরফে ক্ষিতীকা দেবী। প্রমথেশের ওপর সন্দেহবশত সম্পর্কে ছেদ টানেন তিনি। তৃতীয়া স্ত্রী সম্পর্কে প্রায় কিছুই জানা যায় না, এমনকী নামটুকুও বলতে চাইতেন না প্রমথেশ বড়ুয়া। শেষ বিয়ে যমুনাদেবীর সঙ্গে, যাঁকে কোনওদিনই মেনে নেয়নি প্রমথেশ বড়ুয়ার পরিবার, অসমের গৌরীপুরের রাজবংশ। আসলে, প্রমথেশের সঙ্গে পরিচয় ছিল যমুনার দিদির। তিনি প্রমথেশ পরিচালিত দুটি ছবিতে অভিনয়ও করেছিলেন। কিন্তু একদিন দিদির সঙ্গে যমুনাকে দেখে প্রথম দর্শনেই মুগ্ধ হন নায়ক। স্থির করেন, এঁকেই অভিনেত্রী হিসেবে তৈরি করবেন। পরবর্তীতে জীবনসঙ্গিনী করারও সিদ্ধান্ত নেন পরিবারের অমতে।

১৯৫১ সালের ২৯ নভেম্বর প্রয়াত হন প্রমথেশ বড়ুয়া। আর স্বামীর মৃত্যুর পরই নিজেকে অভিনয়জীবন থেকে সম্পূর্ণ সরিয়ে নেন যমুনাদেবী। শেষ ছবি মুক্তি পেয়েছিল ১৯৫৩ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে, নাম ‘মালঞ্চ’। নব্বইয়ের দশকে সারা জীবনের অভিনয়ের স্বীকৃতি হিসেবে যমুনা পেয়েছিলেন বিএফজেএ পুরস্কার। যমুনা-প্রমথেশের তিন পুত্র– দেবকুমার, রজতকুমার ও প্রসূনকুমার কেউই সেভাবে অভিনয় জগতে আসেননি। বড়ছেলে দেবকুমার অবশ্য কিছুদিন সম্পাদনার কাজ করেছিলেন।

***

একটা কথা না বললে এ লেখা অসম্পূর্ণ থেকে যাবে। তা হল, আমার সৌভাগ্য হয়েছিল যমুনাদেবীকে সাক্ষাতে প্রণাম জানানোর। তাঁর চক্রবেড়িয়ার বাড়িতে ২০০৪ সালে, কুন্দনলাল সায়গলের জন্মশতবর্ষের প্রাক্কালে আমি গিয়েছিলাম। সুদূর গুজরাট থেকে প্রকাশিত অমর শিল্পী সায়গলের বিষয়ে একটি বইয়ের ভূমিকা লিখেছিলাম আমি, যার প্রকাশের জন্য যমুনাদেবীর অনুমতি প্রয়োজন ছিল। অনুমতি দিয়েওছিলেন। সেই দিনই নানা গল্পের মায়াজাল বুনতে বুনতে কথোপকথন চলেছিল অতীত দিনের মোহময়ী নায়িকার সঙ্গে। দেখিয়েছিলেন, স্বযত্নে রাখা সায়গল ব্যবহৃত একটি হারমোনিয়ম। বুঝতে পেরেছিলাম, বর্তমান সময়ের সিনেমা তাঁকে টানে না। স্মৃতি যতই ধূসর হোক না কেন, পুরনো দিনের ছায়াচিত্রের কথা শুনলেই তাঁর মুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠছিল। সাল-তারিখ নয়, তাঁর মনে পড়ে যাচ্ছিল টুকরো টুকরো অসংখ্য স্মৃতি। বড়ুয়া সাহেব, নিউ থিয়েটার্স …। স্মৃতিটুকু আঁকড়ে ধরে থাকতে চেয়েছিলেন বাকি কটা দিন। এগুলোই ছিল শেষ দিন পর্যন্ত তাঁর বেঁচে থাকার সম্বল।

প্রমথেশ বড়ুয়ার প্রতি এক অপরিসীম কৃতজ্ঞতা ছিল যমুনাদেবীর। ১৯৬৬ সালে ‘চিত্রপট’ পত্রিকাকে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে বলেছিলেন– “আমরা যারা বড়ুয়ার কাছে কাজ করেছি, তাদের অভিনয়রীতি যথেষ্ট পরিমাণেই চলচ্চিত্রের উপযোগী ছিল। সিনেমার অভিনয় যে মঞ্চের মতো একটানা না হয়ে টুকরো টুকরোভাবে করতে হয়, বড়ুয়া এ-সম্পর্কে সচেতন ছিলেন। কোনও দৃশ্যে বড় সংলাপ থাকলে, অভিনেতার অসুবিধে হলে তিনি সেটাকে কেটে ছোট করতেন এবং দরকারমতো অ্যাকশন আর মুভমেন্ট দিয়ে সেই ফাঁক ভরাট করতেন। তাছাড়া শুটিংয়ে প্রয়োজন হলে তিনি চিত্রনাট্যের সংলাপ বদলে তক্ষুনি নতুন কথা জুড়ে দিতেন। এইভাবে শেখাবার ফলে আমাদের অভিনয়ধারাতে যথেষ্ট আধুনিকতা ছিল।”

উপযুক্ত পরিচালনার গুণে যে মহৎ শিল্পীর আত্মবিকাশ সম্ভব, তার উজ্জ্বল প্রমাণ যমুনাদেবী। কার্যত খ্যাতনামা অভিনেতা ও পরিচালক প্রমথেশ বড়ুয়ার উদ্যোগ ও অনুরাগেই যমুনার সুপ্ত অভিনয় প্রতিভার স্ফুরণ ঘটেছিল। বস্তুত, তাঁর জীবনের শ্রেষ্ঠ ছবিগুলিতেই তিনি প্রমথেশ বড়ুয়ার বিপরীতে অভিনয় করে আপন স্বাতন্ত্র্যে মহিমান্বিত হয়ে আছেন।

*চিত্রঋণ: লেখক

*তথ্যঋণ: প্রসাদ: শ্রাবণ, ১৩৮০।

বিশিষ্ট গ্রামোফোন রেকর্ড সংগ্রাহক সঞ্জয় সেনগুপ্ত, গান বাজনা-র জগতে এক বিস্ময়কর নাম। কলকাতায় জন্ম হলেও ছেলেবেলা কেটেছে ওড়িশায়। দীর্ঘদিন এইচ.এম.ভি-র মতো ঐতিহ্যশালী সাঙ্গীতিক প্রতিষ্ঠানে কাজ করেছেন কৃতিত্বের সঙ্গে। তাঁর অনবদ্য কর্মকাণ্ড ছড়িয়ে আছে প্রায় ১২০০ বই ও পত্র-পত্রিকায়, দেশ বিদেশ জুড়ে। সঙ্গীত ছাড়াও আগ্রহ নানা বিষয়ে। খেলাধূলা, মূলত ক্রিকেট ও সিনেমা সংক্রান্ত লেখায় তাঁর পান্ডিত্য ঈর্ষণীয়।

One Response

অসামান্য লেখা। পাণ্ডিত্য প্রশ্নাতীত। বিশ্লেষণ টা পদ্ধতিগত ভাবে অনবদ্য। প্রচুর পড়াশোনা আর অসম্ভব স্মৃতিশক্তি। প্রণাম এই লেখক কে।