অলংকার! নামেই যেন ঝংকার! বিদ্যাপতির নায়িকার শ্রীহস্তের কঙ্কনই বলুন, আর হাল আমলের আধুনিকার কণ্ঠভরা স্টেটমেন্ট নেকলেস; প্রাচীন মিশর থেকে মেসোপোটেমিয়া, ব্যাবিলন থেকে বাহারিন, কাঠমান্ডু থেকে কিমবাক্টু, সভ্যতার উষালগ্ন থেকেই সব দেশে, সব কালে গহনার প্রতি আকর্ষণ কিন্তু মানুষের একইরকম রয়েছে। সত্যি বলতে কী, এমন অনেক জাতি বা সভ্যতার উদাহরণ দেওয়া যায়, যারা পোশাক পরতে নারাজ, কিন্তু অলংকার তাদের দৈনন্দিন জীবনের একটি গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ।

যাঁরা ভাবছেন যে গয়নাগাটি হল মেয়েদের ব্যাপার, তাঁদের অসঙ্কোচে বলি, পুরুষদেরও কিন্তু অলংকারের প্রতি আকর্ষণ কিছু কম ছিল না। গহনা যেমন আজও নারীত্বের অহংকার, তেমনি পৌরাণিক যুগে পুরুষেরাও এই ব্যাপারে একদম পিছিয়ে ছিলেন না। মিশর সম্রাট তৃতীয় থুতমোসের কথাই ধরুন। ফ্যারাও তৃতীয় থুতমোস, যাকে বলে আক্ষরিক অর্থেই নিজের মাথার চুল থেকে পায়ের প্রতিটি আঙুল, সোনায় মুড়ে রাখতেন। সম্রাটের সমাধিগর্ভে প্রাপ্ত স্বর্ণপাদুকা এবং সোনার অঙ্গুলিরক্ষক দেখলে অতি বড় বিলাসিনীরও চোখ কপালে উঠতে বাধ্য।

আসলে, অলংকার বলতে সাধারণত আমরা ভাবি যে তা শুধুই সাজগোজের একটি অংশ। কিন্তু প্রত্নতাত্বিক এবং ঐতিহাসিকদের মতে, আদিম পৃথিবীতে গহনার ব্যবহারের কারণগুলি ছিল আরও অনেক বেশি বাস্তবনিষ্ঠ। যেমন কিছু ক্ষেত্রে অলংকারের ব্যবহার হত অস্ত্র হিসেবে বা প্রতিরক্ষার মাধ্যম হিসেবে। তেমনি সমাজে বিভিন্ন মানুষের সামাজিক ও আর্থিক অবস্থান বোঝাতেও বিভিন্ন ধাতু ও রত্নালঙ্কারের ব্যবহার বহুল প্রচলিত ছিল।

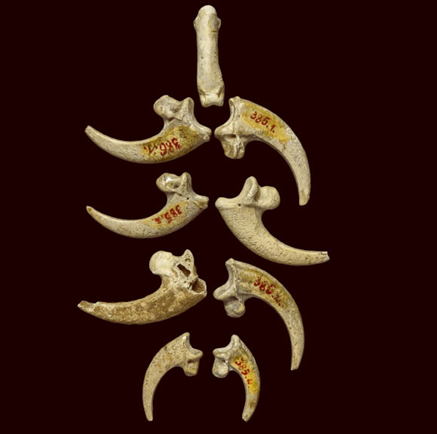

পৃথিবীর প্রাচীনতম অলংকারটি কী এবং তা কোথায় পাওয়া গেছে সে ব্যাপারে নানা মুনির নানা মত রয়েছে। তবে ২০১৩ সালে ক্রোয়েশিয়ায় প্রাপ্ত ঈগলের নখের তৈরি একটি গলার হার প্রাচীনত্বের প্রতিযোগিতায় শীর্ষস্থানটি অতিসহজে দখল করে নেয়। এর বয়স আনুমানিক একশো তিরিশ হাজার বছর এবং আবিষ্কারক বিজ্ঞানী ডক্টর ডেভিড ফ্রেয়ারের মতে, মানুষ নয়, বরং মানুষের পূর্বপুরুষ নিয়ানডার্থালদের তৈরি এই আদিম শিল্পকর্মটি নিশ্চিতভাবে প্রমাণ করে যে নিয়ানডার্থালদের সম্পর্কে আমরা এখনও পর্যন্ত কিছুই জেনে উঠতে পারিনি।

সম্রাট থুতমোসের কথা আগেই বলেছি। বুঝতেই পারছেন, গয়নাগাটির ব্যাপারে তিনি মহারানি ক্লিওপেট্রা ও নেফারতিতিকে গুনে গুনে দশ গোল দিতে পারতেন। সত্যি কথা বলতে কী, প্রযুক্তিবিদ্যার মতোই অলংকার শিল্পে প্রাচীন মিশরের অগ্রগতি ছিল রীতিমতো বিস্ময়কর। অলংকার প্রস্তুতির সময়েও মিশরীয় কারিগরেরা যেসব নিখুঁত শিল্পকর্মের জন্ম দিয়েছেন, তা দেখলে আজও হতবাক হয়ে যেতে হয়। এখনকার মতোই সেই সময়েও সমাজের উচ্চবিত্তরা শরীরে পরতেন সোনা এবং রুপোর তৈরি অলংকার এবং সেসব গহনার শোভাবৃদ্ধি করতো অ্যামেথিস্ট, কার্নেলিয়ান, ফিরোজা, কালসেদুনি, সবুজ ফেল্ডস্পার ক্রিস্টাল এবং ল্যাপিস্ লাজুলির মতো বিভিন্ন দামি দামি রত্ন। তাছাড়া রঙিন কাচের পুঁতির ব্যবহারও তাঁরা জানতেন, এবং রঙবেরঙা পুঁতির অলংকার এখানকার মতোই সে যুগেও ছিল অত্যন্ত জনপ্রিয়। তবে নিম্মবিত্তদের পক্ষে সোনারূপার অলংকার পরা সম্ভব হত না। তাঁরা পালক, পোড়ামাটি এবং বিভিন্ন পতঙ্গের শরীর শুকুয়ে তা দিয়ে গহনা তৈরি গহনা করে পরতেন।

মিশরীয় অলংকারগুলির আর একটি উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য ছিল, গহনার ওপর বিভিন্ন দেবদেবীর ছাপ বা মূর্তির উপস্থিতি। যেমন “নেখবেৎ” বা শকুনদেবী ছিলেন দক্ষিণ মিশরের প্রধান উপাস্যা দেবী, তাই মিশরের সেই অংশের বেশিরভাগ অলংকারে তার উপস্থিতি ছিল লক্ষণীয়। আবার পূজিতা দেবী সর্পরূপিণী “ওয়াজিৎ”-এর আকারে গড়ে উঠেছিল উত্তর মিশরের অধিকাংশ অলংকার। এছাড়া স্কারাব বিটল্ এবং দেবতা হোরাসের চোখ আঁকা “আঙ্খ” নকশাটিও ছিল বহুল প্রচলিত।

আরও একটি লক্ষ করার মতো বিষয় হল, মিশরীয় অলংকারে রঙের প্রাচুর্য। বুঝতেই পারছেন, সে সময়ে রঙিন কাপড়ের চাহিদা থাকলেও যোগান ছিল নিতান্তই কম। কারণ কাপড় ডাই বা রং করার ব্যাপারটা সে যুগে ছিল যথেষ্ট কষ্টসাধ্য এবং খরচসাপেক্ষ। তাছাড়া নীলনদের পাড়ের দেশ মিশরের উষ্ণ এবং আর্দ্র জলবায়ুর কারণেও স্বাভাবিকভাবেই মানুষজন সাদা লিনেন অথবা সুতির পোশাকেই বেশি স্বচ্ছন্দ বোধ করতেন। অতএব মিশরীয়দের এই শ্বেতশুভ্র সজ্জায় রঙের অন্তর্ভুক্তি ঘটাতেও রঙিন অলংকার হয়ে উঠেছিল অপরিহার্য।

অলংকারের ব্যাপারে হরপ্পা এবং মহেঞ্জোদারোর অধিবাসীরাও পিছিয়ে ছিলেন না। “মহেঞ্জোদারো” শব্দটির আক্ষরিক অর্থ মৃতের স্তূপ হলেও তাদের গয়নার সংগ্রহ কিন্তু কয়েকহাজার বছর পর, আজ এই একবিংশ শতকেও তাদের প্রাণবন্ত সভ্যতার পরিচয়ই বহন করে। সিন্ধুনদের তীরে গড়ে ওঠা হরপ্পা সভ্যতার সময়কাল ছিল খ্রিস্টপূর্ব ৩৩০০ থেকে খ্রিস্টপূর্ব ১৩০০ অব্দ। মনে রাখতে হবে, এশিয়ার দক্ষিণাংশে তখন ব্রোঞ্জের ব্যবহার মানুষ সদ্য শিখেছে। কাজেই অস্ত্রশস্ত্র, বাসনপত্রের মতোই ব্রোঞ্জের অলংকারও সাধারণ মানুষের মধ্যে বেশ জনপ্রিয় হয়ে উঠেছিল। প্রাচীন মিশরের মতোই সোনা, রূপা বা হাতির দাঁতের গহনা শুধুমাত্র উচ্চবিত্তরাই ব্যবহার করতেন এবং নিম্নবিত্তদের মধ্যে জনপ্রিয় ছিল পেতল, পোড়ামাটি অর্থাৎ টেরাকোটা, তামা এবং হাড়ের তৈরি আভরণ। গহনায় মাঙ্গলিক স্বস্তিকচিহ্নের ব্যবহার এবং ধাতব মুদ্রা অর্থাৎ কয়েনের দ্বারা অলংকার তৈরির ট্রেন্ড হরপ্পা সভ্যতাতেই প্রথম শুরু হয়।

হরপ্পার অলংকার শিল্পীরা কাচের ব্যবহার জানতেন না। হরপ্পা এবং মহেঞ্জোদারো খননকার্য থেকে পাওয়া সামগ্রির মধ্যে কাচের তৈরি কোনওকিছু কখনওই পাওয়া যায়নি। তবে সেই সময় নারীপুরুষ উভয়ের কাছেই গোমেদ, নীলকান্ত (ল্যাপিস লাজুলি) মণি, চিত্রবিচিত্র সেরামিক, ফিরোজা এবং কার্নেলিয়ান পাথরের তৈরি পুঁতির অলংকারের জনপ্রিয়তা ছিল আকাশছোঁয়া। স্বচ্ছ ও অর্ধস্বচ্ছ পাথরের পুঁতির মধ্যে রঙিন সুতো অথবা পেতল বা রুপোর সুক্ষ্ম তার প্রবেশ করিয়ে গহনার সৌন্দর্য্য এবং ডাইমেনশন দুইই বাড়ানোর প্রক্রিয়াটিও সম্ভবত তাঁরাই প্রথম আবিষ্কার করেছিলেন। খেয়াল করে দেখবেন, এই পদ্ধতিতে গাঁথা গলার হার বা ব্রেসলেট কিন্তু আজও অত্যন্ত জনপ্রিয়।

ঐতিহাসিক আর একটি সভ্যতার কথা আলোচনা না করলে অলংকারের ইতিহাস অসম্পূর্ণ থেকে যাবে। সমঝদার পাঠক এতক্ষণে নিশ্চয় বুঝতে পেরেছেন যে আমি মেসোপটেমিয়া অর্থাৎ সুমেরু সভ্যতার কথা বলছি। যদি ধরে নিই যে মিশরীয় এবং সিন্ধু সভ্যতায় আধুনিক অলংকার শিল্পের বীজ বপন হয়েছিল,তবে সার্থকরূপে তার জন্ম হয় মেসোপোটেমিয়ার বুকে। অলংকার ঐতিহাসিক গাইডো গেরেতির মতে,

“Sumerian jewellery fulfilled practically all the functions which were to occur during the course of history. In fact, there were more different types of jewellery than there are today.”

সুমেরু সভ্যতার স্বর্ণযুগ ছিল আক্ষরিক অর্থেই স্বর্ণের যুগ। সুমেরু সভ্যতায় সোনার ব্যবহার এবং চাহিদা ঠিক কী অবস্থায় পৌঁছেছিল তা একটি আশ্চর্য ঘটনার কথা বললেই বুঝতে পারবেন।

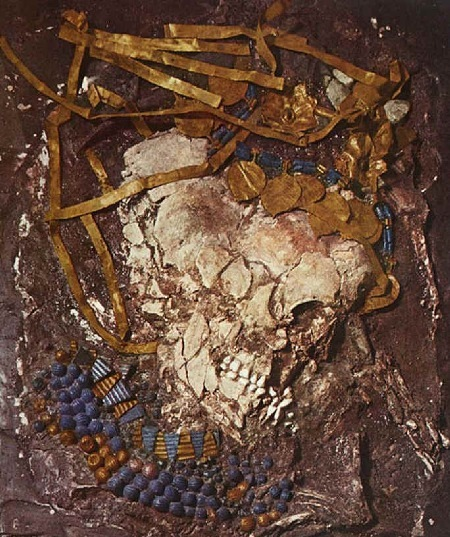

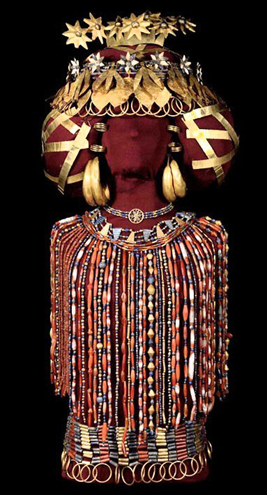

১৯২২ সালে সম্রাজ্ঞী পু আবি-র সমাধিস্থলে যখন খননকার্য শুরু হয়, তখন প্রচুর স্বর্ণালংকারে মোড়া এক নারীদেহের কঙ্কাল দেখে ব্রিটিশ প্রত্নতত্ত্ববিদ লিওনার্ড উডলে এবং তাঁর সঙ্গীরা মনে করেন, নিশ্চিতভাবে সেটিই হলেন সম্রাজ্ঞী পু আবী। কিন্তু কিছুদিনের মধ্যেই তাঁদের ভুল ভাঙে এবং তাঁরা বুঝতে পারেন যে ওই নারী ছিলেন সম্রাজ্ঞীর ছাব্বিশজন দাসীদের মধ্যে একজন মাত্র! ওই দাসীরা ছাড়াও সমাধিতে রানির পার্সোনাল এনটারটেইনার, অর্থাৎ নট-নটী, সঙ্গীতকার, দেহরক্ষী, পালকিবাহক এমনকি রানির পোষ্য প্রাণীগুলির দেহাবশেষও পাওয়া গেছে। এদের প্রত্যেকের পরনে ছিল অতি মহার্ঘ্য সিল্কের পোশাক এবং রীতিমতো ওজনদার সোনার গহনা।

মজার ব্যাপার হল, কয়েকটি ক্ষেত্রে ব্যতিক্রম ছাড়া, অধিকাংশ দাস-দাসীদের কাউকেই জোর জবরদস্তি করে মারা হয়নি। প্রত্যেকেই কাছেই ছিল সুন্দর কারুকার্য করা মাটির পেয়ালা। একটি মস্ত বড় তামার পাত্র থেকে বিষ তুলে স্বেচ্ছায় তা পান করে মৃত্যুকে সাদরে আমন্ত্রণ করেছিলেন তাঁরা। এমনকী মৃত্যুর আগের মুহুর্তের যন্ত্রণারও কোনও চিহ্ন পাওয়া যায়নি। সঙ্গীতকার নিজের বাদ্যযন্ত্রটিতে সুর তুলতে তুলতেই মারা গেছেন। নট-নটীরা নাচগানে ব্যস্ত ছিলেন শেষ নিঃশ্বাস ফেলা পর্যন্ত। কর্তব্যনিষ্ঠ দেহরক্ষীরা দাঁড়িয়ে ছিলেন রানির প্রমোদকক্ষের সামনে। রানির নিজস্ব দাসীরা তাঁর পরিচর্যা করছিলেন। সবাই যেন তাঁদের প্রিয় সম্রাজ্ঞীর বিদায়যাত্রার অনুষ্ঠানটুকু নৃত্য-গীত-আনন্দে যতটুকু সুরম্য করে তোলা যায়, তার প্রাণপণ চেষ্টা করছিলেন; এবং একইসঙ্গে হাসিমুখে জন্মান্তরে তাঁদের কর্ত্রীর অনুসরণ করতেও দ্বিধাবোধ করেননি।

পু আবি-র সমাধিগৃহে পাওয়া অলংকারগুলিকে পর্যবেক্ষণ করলে অতি সহজেই বোঝা যায়, সেই সময় সুমেরু সভ্যতা বাণিজ্যক্ষেত্রে অত্যন্ত উন্নতি করেছিল। কারণ টাইগ্রিস ও ইউফ্রেটিস নদীর কল্যাণে মেসোপোটেমিয়ান রাজ্যগুলি অর্থাৎ তৎকালীন ব্যাবিলন,আসিরিয়া, সুমেরু (অধুনা কুয়েত, টার্কি, সিরিয়া এবং ইরাক) রীতিমতো সুজলা সুফলা হলেও খনিজ ধাতু এবং রত্নের সম্ভার সেখানে প্রায় ছিল না বললেই চলে। তারা বাণিজ্যসূত্রে ল্যাপিস-লাজুলি, কার্নেলিয়ান জাতীয় রত্ন এবং সোনা, রুপো, ইলেকট্রামের (সোনা ও রূপোর মিশ্র সংকর ধাতু) মতো দামি ধাতু আমদানী করতেন প্রধানত আফগানিস্থান, ইরান এবং ভারতবর্ষ থেকে; এবং এখানে জানিয়ে রাখা ভালো যে নীলকান্ত মণি আজকের যুগে সেমিপ্রেশাস স্টোন হিসেবে পরিচিত হলেও সেকালে তা ছিল হিরের সমতুল্য। এবং নিঃসন্দেহে সোনার চাইতে অনেক বেশি দামি। অতএব বুঝতেই পারছেন, অর্থনৈতিকভাবে রীতিমতো শক্তসমর্থ না হলে শুধুমাত্র সাজসজ্জার জন্য এমন বিপুল পরিমাণ অর্থব্যয় করা তাদের পক্ষে কখনওই সম্ভব হত না।

এখানে জানিয়ে রাখি, অলংকারের জগতে হিরের প্রবেশ কিন্তু ঘটেছে প্রায় আধুনিক যুগে। এমনকি চুনি বা পান্নার সঙ্গেও মিশর, সিন্ধু বা ব্যবিলনের অলংকার শিল্পীরা পরিচিত ছিলেন বলে মনে হয় না। এই রত্নগুলির অস্তিত্ব সম্পর্কে সে যুগের মানুষ ওয়াকিবহাল ছিলেন না, একথা মানতে সত্যিই অসুবিধে হয়। কারণ খনি থেকে ধাতু এবং রত্ন তুলে আনার বিদ্যে এইসমস্ত সভ্যতার মানুষজন যথেষ্ট ভালোভাবে আয়ত্তে এনেছিলেন। তবে মূল সমস্যা ছিল, রত্ন কেটে সঠিক মাপে ফেলা। অত শক্ত পাথর কাটার মতো যন্ত্রের আবিষ্কার তখনও হয়নি। তূলনামূলকভাবে নীলকান্ত মণি, কার্নেলিয়ান, ফিরোজা বা গোমেদ অনেক নরম। তাছাড়া সেযুগে রত্নের ঔজ্জ্বল্যের থেকে রত্নের রঙের চাহিদা ও আকর্ষণ দুইই ছিল বেশি। কাজেই স্বচ্ছরঙের হিরে তখন ছিল মানুষের চোখে মূল্যহীন।

সুমেরু সভ্যতার শিল্পীরা তাঁদের কৌতূহলী স্বভাবের কারণে অলংকারশিল্পে একের পর এক নতুন শিল্পরীতির জন্ম দেন। সোনা, রুপো এবং ইলেকট্রামের পাত পিটিয়ে বাহারি ফুলপাতার নকশা তৈরি, গহনায় এমবসিং করা, এমনকি ‘লুপ ইন লুপ’ ডিজাইনের মাধ্যমে অলংকার হিসেবে সোনা বা রুপোর সরু চেন তৈরিও তাঁদেরই অবদান। এছাড়া ধাতুর সরু তার ব্যবহার করে ফিলিগ্রির প্যাটার্ন তৈরির ধারণাও ছিল তাঁদের মস্তিষ্কপ্রসূত। ঐতিহাসিকদের মতে, শুধু তৈরির পদ্ধতিই নয়, অলংকার ব্যবহারের আধুনিক নিয়মনীতির শুরুও হয়েছিল সুমেরু সভ্যতায়। বিবাহিতা মহিলাদের হাতে বিশেষ ডিজাইনের আংটি বা ওয়েডিং ব্যান্ড পরার নিয়মের এখানেই শুরু হয়। তবে পুরুষদের ক্ষেত্রে অবশ্য এই নিয়ম প্রযোজ্য ছিল না। আবার ভাগ্য নির্ধারণের জন্য বিভিন্ন গ্রহের সঙ্গে বিভিন্ন রত্নের মেলবন্ধন ঘটানোর নিয়মকানুনও তাঁরাই প্রথম সৃষ্টি করেছিলেন। বিবাহ সংক্রান্ত অনুষ্ঠানে উপহার হিসেবে কৃষিসম্পদ বা পশুসম্পদের পরিবর্তে অলংকারের আদানপ্রদানের প্রথাও এখানেই প্রথম শুরু হয়।

মেসোপটেমীয় সভ্যতার অপর নাম হল “The cradle of civilization” (সভ্যতার দোলনা)। অলংকার শিল্পের ক্ষেত্রেও বলা যায় এই নামটি একদম যথাযথ। সিন্ধু এবং মিশরীয় শিল্পীরা অলংকার গড়ার কাজে যথেষ্ট দক্ষ হলেও নতুন কারিগরি এবং নকশা নিয়ে মেসোপটেমিয়ার শিল্পীদের কৌতূহলের কারণেই তাঁরা শ্রেষ্ঠত্বের স্থানটি অতি সহজে অর্জন করে নিয়েছিলেন। তাঁরা পরীক্ষা নিরীক্ষা করতে ভয় পেতেন না, এবং ঠিক এই কারণেই নিঃসন্দেহে বলা যায়, আধুনিক অলংকার শিল্পের জন্ম হয়েছিল সুমেরীয় শিল্পীদের কর্মশালাতেই। কালের নিয়মে সেই শিল্পীদের নশ্বরদেহ পঞ্চভূতে বিলীন হয়ে গেছে ঠিকই, কিন্তু তাঁদের উৎকৃষ্ট কারিগরীর সামনে সময়ও মাথা নিচু করতে বাধ্য হয়েছে। সুদূর সুমেরু সভ্যতার শিল্পকলা প্রকৃত অর্থেই স্থান-কাল-পাত্রের সীমানা ছাড়িয়ে অবিনশ্বর হয়ে উঠেছে।

*তথ্যসূত্র:

allmesopotamia.wordpress.com

harappa.com

daily.jstor.org

vam.ac.uk

news.bbc.co.uk

art.thewalters.org

books.google.com

books.google.com ও আরও বেশকিছু সাইট ও সংবাদপত্র।

*ছবিসূত্র:

TMMA

Egyptian Museum, Cairo

Wikipedia

HARP

allmesopotamia

British Museum

Allaboutgemstones

langantiques

যূথিকা উত্তরবঙ্গের মেয়ে। পেশায় রেস্তোরাঁ ম্যানেজার। ভারতবর্ষের পাঁচটি শহরে বড় কিছু গ্রুপের সঙ্গে কাজ করার পর অস্ট্রেলিয়ায় পাড়ি দেন। ঘুরতে ঘুরতেই লেখালিখির সূত্রপাত। আপাতত মেলবোর্নে একটি নামী রেস্তোরাঁর দায়িত্বে আছেন। যূথিকা বিভিন্ন দেশের খাদ্যাভ্যাস এবং জীবনযাত্রা নিয়ে দুই বাংলার বেশ কিছু পত্রপত্রিকায় নিয়মিত লেখেন। প্রথম বই "আশাবরী" দুই বছর আগে প্রকাশ পেয়েছে। ভ্রমণ সম্পর্কিত লেখা ছাড়াও মুক্ত গদ্য এবং গবেষণাধর্মী প্রবন্ধ লিখতে ভালোবাসেন।

10 Responses

দারুণ লাগলাম। এমনিতেই আমার নন ফিকশন সবথেকে ভালো লাগে পড়তে। আর যুথিকার লেখার একটা আলাদা ধরন আছে, পড়তে এত ভালো লাগে! এরকম আরো লেখা ওর কাছ থেকে আশা করি।ভবিষ্যতে।

অনেক ধন্যবাদ অনির্বাণ। বিজয়ার শুভেচ্ছা নেবেন।

যূথিকা’র লেখা প্রতিটি প্রবন্ধের তথ্যনিবিড়তা এবং প্রতিটি গল্প-উপন্যাসের মানবিক-সম্পূর্ণতা মুগ্ধ করে আমায় প্রতিবার। এক অদ্ভুত ভালোলাগা নিয়ে শেষ হয় প্রতি-পাঠ। প্রতিবারই অপেক্ষায় থাকি পরবর্তীর। 🤎🖤

অনেক ধন্যবাদ। বিজয়ার শুভেচ্ছা নেবেন।

বিদগ্ধ প্রবন্ধের রাশভারীত্বের বেশ খানিকটা নীচ দিয়ে তিরতির করে বয়ে যাচ্ছে এক স্বচ্ছতোয়া, যার কাচ জলে ফুটে ওঠা প্রাচীন শলাকা ফুঁড়ে বর্তমান সময়ের শুদ্ধিকরণ…এক বহুমুখ মনীষার আলোয় অজানা অন্ধকারও ফিকে হয়ে আসে, আশ্চর্য হয়ে যেতে হয় ইতিহাসের নীরস অভিমুখও কিভাবে আর্দ্র করে তোলে উপস্থাপনের ব্যতিক্রমী কৌশল, প্রবন্ধকারের জ্ঞানগর্ভ আত্মপ্রচার নয়, পাঠককে প্রকৃত অর্থে বিষয়ানুগ সত্যের মুখোমুখি দাঁড় করাতেই যেন এই শব্দালেখ্যর সৃষ্টি। পরিশ্রমের সবুদ জেগে থাকা এই লেখা বাংলা গবেষণাধর্মী সাহিত্যে এক দৃষ্টান্ত হয়ে রইল। এত কথা আশ্চর্যবোধের…এত কথা মুগ্ধতার বাষ্পে ঢেকে আছে…এ এক অবাকমানবী, যার…সৃষ্টির ফলামুখ জাগরুক প্রতিটি কানাচে…

Getting a compliment from you itself is an achievement. Thank you.

অসাধারণ হয়েছে। অত্যন্ত তথ্যবহুল একটি লেখা শুধুমাত্র লেখিকার কলমের গুণে এক মনোজ্ঞ রচনায় পরিণত হয়েছে। নিঃসন্দেহে একটি উঁচুদরের গবেষণামূলক লেখা। দারুণ লাগলো। অনেক শুভেচ্ছা জানাই।

অনেক ধন্যবাদ। বিজয়ার শুভেচ্ছা নেবেন।

অসাধারণ। তথ্যবহুল প্রতিবেদন। তোমার অন্যান্য লেখাগুলোর মতই সমৃদ্ধ হলাম। অজানাকে জানার আনন্দে মন পরিপূর্ণ হয়ে গেল।

অনেক ধন্যবাদ পিয়ালিদি। বিজয়ার শুভেচ্ছা নেবেন।