৫ বি শ্যামপুকুর স্ট্রিট। শ্যামবাজার অ্যাংলো ভার্নাকুলার স্কুলের (ডাকনামে ‘এভি স্কুল’) পাশ দিয়ে যে রাস্তাটা শৈলেন্দ্র সরকার বিদ্যালয়ের দিকে চলে গেছে, সেখানে ঢুকে একটু এগোলেই বাঁ হাতে গিরিবালা সরকার বালিকা বিদ্যালয়। ওই গার্লস স্কুলের লাগোয়া যে দরজির দোকান, তার গা বেয়ে কবেকার পুরনো একটা বাড়ি আজ মূর্তিমান হাহাকারের মতো দাঁড়িয়ে আছে। এটা সেই বাড়ির ঠিকানা। বছর পনেরো আগে এ বাড়িতে পশ্চিমবঙ্গের রাজ্যপাল এসেছিলেন। গোপালকৃষ্ণ গান্ধী। তাঁর ঠাকুরদাদা মোহনদাস করমচাঁদের সঙ্গে এ বাড়ির তেতলার এক বাসিন্দার হারানো সম্পর্কের সুতো মেরামত করে নিতে।

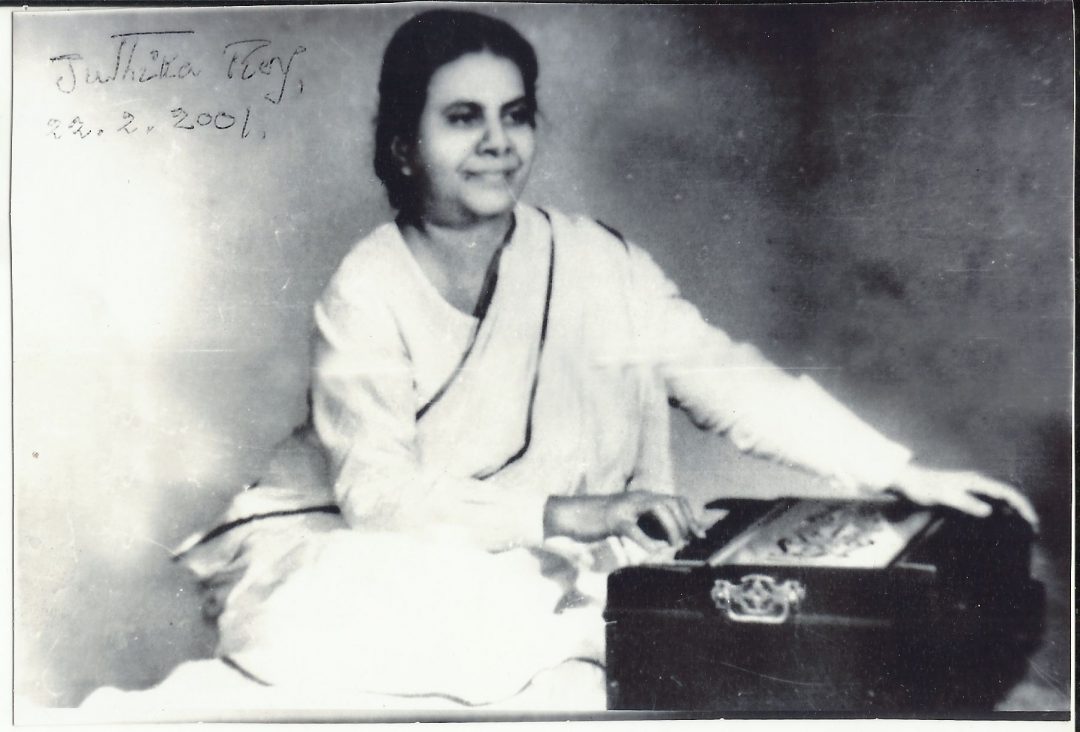

বাসিন্দার নাম যূথিকা রায়। ২০২০-র ২০ এপ্রিল তাঁর বয়স একশো পেরিয়েছে। দেখতে দেখতে আরও একটা বছর কেটে গেল। করোনাক্রান্তির কোনও কড়চায় এই নামটা উঠে এল না। ঝট ঝট করে গ্রামোফোন রেকর্ড, অডিও ক্যাসেট, কমপ্যাক্ট ডিস্কের জমানা পার করে ডিজিট্যাল রেভোলিউশনের বানের জলে খাবি খাওয়া মিউজিক ইন্ডাস্ট্রির কেউ তাঁর খবর রাখেননি বললেই চলে। অথচ তাঁর সঙ্গে আমাদের সম্পর্কে এমন অনেক দরকারি দিক আছে, যা হারানোর মধ্যে কোনও বিচক্ষণতা নেই।

গোপালকৃষ্ণ জানতেন, যে ওই সম্পর্কের সুতোর টানে উঠে আসে গান্ধীজির ব্যক্তিজীবনের এমন কিছু দিক, যাতে আলো পড়লে ‘ফাদার অফ দ্য নেশন’-কে আরও কাছ থেকে চেনা যায়। তাঁর মনোজগতের আলো-আঁধারি কুঠুরি ঝলমলিয়ে ওঠে। সরোজিনী নাইডু একবার বলেছিলেন যে, ভারত ছাড়ো আন্দোলনের সময় গান্ধীজিকে যখন পুণের আগা খান প্যালেসে নজরবন্দি করে রাখা হয়েছিল, যেখানে একে একে শেষ নিঃশ্বাস ফেলেছিলেন তাঁর সচিব মহাদেব দেশাই ও সহধর্মিণী কস্তুরবা, সেখানে সকাল-সন্ধেয় যে প্রার্থনাসভা বসত, তাতে গ্রামোফোনে যূথিকা রায়ের রেকর্ডে ভজন চালানো হত। নিয়ম করে। শোকসন্তপ্ত মানুষটি কোন শুশ্রূষা খুঁজতেন ওই ভক্তিমূলক গানে? সাতচল্লিশের অগস্টে ক্ষমতা হস্তান্তরের দিনগুলোতে সাম্প্রদায়িক সংঘর্ষে টালমাটাল কলকাতার বেলেঘাটা মহল্লার ‘হায়দারি মঞ্জিল’-এ ঘাঁটি করে থাকা গান্ধীজি কার গান শুনে ফের মোহিত হয়েছিলেন? কাকে অনুরোধ করেছিলেন ময়দানে তাঁর শান্তিসভায় গাইতে?

দাঙ্গাবিধ্বস্ত কলকাতার বুক চিরে এগনো গান্ধীজির গাড়িতে একজন শিল্পীই ছিলেন সেদিন। কীভাবে পুষ্পবৃষ্টি করে, আরতি করে গান্ধীজিকে কাছে টেনে নিয়েছিল কলকাতা, কীভাবে পুলিশ সেই উন্মাদনা সামলেছিল, সে কথা জীবনের শেষ দিন অবধি মনে রেখেছিলেন তিনি। ময়দানে পৌঁছে ভিড়ের মধ্যে হারিয়ে যেতে বসা যূথিকার হাত ধরে তাঁকে স্টেজে তুলে নিয়েছিলেন গান্ধীজি। আর শান্তিসভার শেষে ‘ওরে নীল যমুনার জল’ গেয়ে তিনি কিছুক্ষণের জন্য থমকে দিয়েছিলেন কোলাহলের কলকাতাকে। গান্ধীজির কোনও জীবনীকার এসব লিখে যাননি। রামচন্দ্র গুহর ‘গান্ধী: দ্য ইয়ার্স দ্যাট চেঞ্জড দ্য ওয়ার্ল্ড ১৯১৪-১৯৪৮’ বইতে ওই আমলের কত কথা লিখেছেন। বারে বারে এসেছে ওই শ্যামপুকুরের বাড়ি থেকে ঢিল ছোঁড়া দূরত্বে থাকা নির্মলকুমার বসুর কথা। এসেছে রামমোহন রায় থেকে অরুন্ধতী রায়ের কথা।

যূথিকা রায়ের কথা একবারের জন্যও আসেনি। শুধু রাজনীতি কেন, সংস্কৃতির কোনও আলোচনাতেই আজ তাঁর নাম আর আসে না।

অথচ ওয়াকিবহাল মহল জানেন যে, গ্রামোফোন কোম্পানি অফ ইন্ডিয়ার হিন্দি বিভাগ শুরুই হয়েছিল যূথিকার গাওয়া ভজন দিয়ে। ভারতীয় উপমহাদেশ, দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া তো বটেই, মার্কেটিং আর ডিস্ট্রিবিউশনের জোরে গ্রামোফোন রেকর্ড কোম্পানির সবচাইতে দামি ব্র্যান্ড, হিজ মাস্টার্স ভয়েসের লেবেল লাগানো ওই সব রেকর্ড ছড়িয়ে যেত পূর্ব আফ্রিকা পর্যন্ত, মানে আজকের কেনিয়া, তানজানিয়াতেও।

আজকের বিনোদন বিশ্বের লবজে যাঁকে বলে ‘ক্রসওভার স্টার’, যূথিকা রায় ছিলেন তাই। কমল দাশগুপ্তের ট্রেনিং নিয়ে বাংলা গান গাইতে সুরু শুরু করে ক’ বছরের মধ্যেই ভজন গানের অবিসংবাদিত সম্রাজ্ঞী হয়ে উঠেছিলেন ভীষ্মদেব চট্টোপাধ্যায়ের এই ছোটখাটো শাগরেদটি। ওই ভজন গেয়ে ১৯৩৯ খ্রিস্টাব্দে এলাহাবাদ মিউজিক কনফারেন্সে সাড়া ফেলে দিলে বি আর দেওধর, কুমার গন্ধর্বরা তাঁকে নিয়ে যান বম্বেতে। সসম্ভ্রমে তাঁর নামকরণ হয় ‘ভজনওয়ালি মীরা।’

সাত বছর আগেও তিনি আমাদের মধ্যেই ছিলেন। ওই শ্যামপুকুরের ভাড়াবাড়িতে। ডজনখানেক বেড়াল, ছোট বোন আর এক ঘর স্মৃতি আগলে। আসলে সংস্কৃতির মহাকাশে কিছু কৃষ্ণগহ্বর আছে। দুনিয়াদারির পাকে ঘুরপাক খাওয়া গণসংস্কৃতির আশমানে আরও বেশি করে আছে। এইসব কৃষ্ণগহ্বর গিলে খায় ছোট বড়ো মাঝারি মানের অগণিত তারাকে। এঁদের মধ্যে কোনও কোনও সাঁঝের তারকাও থাকেন। যূথিকা রায় এমনই এক ‘সাঁঝের তারকা’।

১৯৩৫ খ্রিস্টাব্দে তাঁর প্রথম গ্রামোফোন রেকর্ড বেরয় এইচএমভির লেবেল সেঁটে। প্রণব রায়ের কথায়, কমল দাশগুপ্তের সুরে। ৭৮ আরপিএম স্পিডের সেই রেকর্ডের এক পিঠে ছিল ‘সাঁঝের তারকা আমি / পথ হারায়ে, এসেছি ভুলে / মাটির প্রদীপ হয়ে তুলসীমূলে।’ অন্য পিঠে ছিল কিংবদন্তি হয়ে ওঠা ‘আমি ভোরের যূথিকা / রাতের শেষে সাজিয়ে রাখি কাননবীথিকা।’ তিন মিনিট তিন সেকেন্ডের এই গান কত তাড়াতাড়ি কত হাজার সুখী গৃহকোণে ঠাঁই করে নিয়েছিল, তার একটা হিসেব গ্রামোফোন কোম্পানি তাঁকে দিয়েছিল। রয়্যালটির মাধ্যমে। রেকর্ড বেরনোর এক বছরের মাথায় দেড় হাজার টাকার একটা চেক তাঁর হাতে তুলে দিয়ে। কমপক্ষে ৫০ হাজার কপি বিক্রি হয়েছিল ওই রেকর্ড।

চিৎপুর রোডে এইচএমভি-র পুরনো রিহার্সাল রুমে দিনের পর দিন তাঁকে এই গান তুলিয়েছিলেন কমল। ঝাড়া দেড় মাস। বরানগরের জ্ঞানরঞ্জন সেনগুপ্তের কাছে হিন্দুস্তানি অঙ্গের খেয়াল শিখে আসা এই প্রতিভাময়ীকে পাখি পড়ার মতো শিখিয়েছিলেন, কীভাবে গানের বাণী উচ্চারণ করতে হবে, কোথায় দম নিতে হবে, কোনখানে ছাড়তে হবে। যেখানে গলা ছাড়তে হবে, সেখানে হাত তুলে চরকির মতো ঘোরাতেন কমল। যেখানে সফট ভয়েস চাই সেখানে হাত মুঠো করে সামনে ঝুঁকে পড়তেন। গানের ওপর শর্টহ্যান্ড নোটেশন লিখে লিখে রপ্ত করাতেন স্বরের ওঠানামার রহস্য।

এর আগে পর্যন্ত বাংলা গানের রেকর্ডে বেজে এসেছিল হারমোনিয়াম আর তবলা। তাঁর বেলায় ওয়েস্টার্ন অর্কেস্ট্রেশনের এক অবিশ্বাস্য দান চাললেন কমল। তবলার পাট তুলে দিলেন। কমল দাশগুপ্ত নিজে বসলেন হারমোনিয়ামে, ভায়োলিন উঠল পরিতোষ শীলের হাতে, অর্গানে বসলেন অমর দত্ত। পিয়ানোর চাবিতে তাললয়ের মাপ ঠিক রাখলেন রঞ্জিত রায়। দমদমে গ্রামোফোন কোম্পানির নতুন রেকর্ডিং স্টুডিয়োতে গানদুটোর টেক হল।

ক’দিন বাদে স্যাম্পল রেকর্ড এল। নতুন আর্টিস্ট। সে আমলের রেওয়াজ মাফিক সেই রেকর্ড শুনতে এলেন গ্রামোফোন কোম্পানির খাতায় নাম থাকা বাঘা বাঘা সব রেকর্ড ডিলার। গান শুনে তাঁদের চোখ কপালে! গহরজান গতের লাইট ক্ল্যাসিক্যালের সঙ্গে এর কোনও সাযুজ্য নেই। তার আগের বছর বেরিয়ে তোলপাড় ফেলে দেওয়া আবদুল করিম খানের ‘যমুনা কে তীরে’র মাপেও এ গানকে ধরা যাচ্ছে না। বাংলায় চালু থাকা কীর্তন, শ্যামাসঙ্গীত, ঈদের বাজার মাতিয়ে রাখা ইসলামি গান, এমনকি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের কথায় ও সুরে যা বেরয়, তার সঙ্গেও মিল পাওয়া যাচ্ছে না। তার ওপর ‘আমি ভোরের যূথিকা’র প্রিলিউডে ভায়োলিন বাজছে, ব্যাকগ্রাউন্ডে পিয়ানো-অর্গান! এ গান না হয়েছে পশ্চিমের, না পূর্বের! না দেশি, না বিদেশি!

ডিলারের দল এমন ‘হাঁসজারু’ মার্কা গান তাকে তুলতে নারাজ দেখে কমল নতুন ঢঙের গানের নান্দনিক দর্শনটা তাঁদের বোঝাতে গিয়েছিলেন। রেকর্ডটা আরও দুয়েকবার শোনানো হয়েছিল তাঁদের। চিঁড়ে ভেজেনি। ডিলার্স মিটিং ভেস্তে যাবার জোগাড়, এমন সময় নাকি নিজের ঘরে যাবার মুখে ওই গান কাজী নজরুল ইসলামের কানে ভেসে এসেছিল। তিনি শুনে বলেছিলেন, এ গান এখুনি মার্কেটে রিলিজ করাও। রমরমিয়ে বিক্রি হবে। কাজীসাহেব তখন ডিলারকুলের চোখের মণি। তাঁর কথা ফেলা যায়নি। তবে লোকসানের ভয়ে এর আর্থিক দায়ভার ঘাড়ে নেননি তাঁরা।

দু’শো কপি বিকোলেই যেখানে কোম্পানির টাকা উঠে আসে, সেখানে হাজারে হাজারে বিক্রি হয়েছিল ‘আমি ভোরের যূথিকা’ আর ‘সাঁঝের তারকা আমি’র রেকর্ড। তৈরি হয় এক নতুন গানের আঙ্গিক, যা সেই দিন থেকে আজ, অর্থাৎ ৮৫ বছর ধরে ‘আধুনিক বাংলা গান’-এর তকমা সেঁটে ঘুরে বেড়াচ্ছে। এই আধুনিকতার এক মাত্রা গড়েছিল অবশ্যই যন্ত্রানুষঙ্গ। সেই প্রথম প্রতীচ্যের অর্কেস্ট্রেশন জুড়েছিল প্রাচ্যের গানে।

আর এক মাত্রা যূথিকার কণ্ঠ। উচ্চারণ ও স্বরক্ষেপণে প্রমিত বাংলার যে প্রয়োগ করলেন খুলনার সেনহাটিতে বেড়ে ওঠা সাব-ডিভিশনাল স্কুল ইনস্পেকটর সত্যেন্দ্রনাথ রায়ের ওই কন্যা, তাতে রামবাগান-সিমলার সেকেলে মৌতাত একেবারে নেই। আছে এক রিনরিনে আদুরে আভিজাত্য যা মধ্যবিত্ত শ্রোতার কান জুড়িয়েছিল। পাশাপাশি, বাংলা গানের রেকর্ডের প্রসারমাণ বাণিজ্যের দাবিও মিটিয়েছিল। সাধে কি ওই রেকর্ডের রয়্যালটির পাশাপাশি তাঁকে সবে বিলেত থেকে আমদানি হওয়া বক্স গ্রামোফোন উপহার দেয় কোম্পানি? বক্সের ওপরে খোদাই করা ছিল ‘প্রেজেন্টেড টু কুমারী যূথিকা রায় ফর হার ভ্যালুয়েবল সার্ভিসেস।’ ওই যন্ত্রটি শেষ দিন পর্যন্ত যক্ষের ধনের মতো আগলে রেখেছিলেন যূথিকা। সেই সঙ্গে রেকর্ডগুলোও।

রেকর্ড তো আর একটা-দুটো নয়! শত শত! পরের বছরই নজরুলের কথায় কমলের সুরে ‘ওরে নীল যমুনার জল’ আর ‘তোমার কালোরূপে যাক না ডুবে’ রেকর্ড করেন যূথিকা। আরও বেশি সাড়া পড়ে। সাহেব কর্তাদের নেকনজর পড়ায় কিছু দিন বাদেই হিন্দি গানের মহাসাগরে ভেসে পড়তে হয় যূথিকাকে। গীত গজল এবং ভজন। শেষেরটাতেই সিদ্ধিলাভ হয়। পণ্ডিত ভূষণের কথায় আর কমল দাশগুপ্তের সুরে বেরতে থাকে ভজনের পর ভজন।

ব্রহ্মচারী থাকার ব্রত নিয়েছিলেন খুব কম বয়সে। কমল দাশগুপ্তের বিবাহপ্রস্তাব একবাক্যে ফিরিয়ে দিয়েছিলেন পঞ্চদশী যূথিকা। পূর্ণিমাতে পৌঁছনোর আগেই ভক্তিমার্গে পথ কাটলেন। কবির, সুরদাস, মীরার ভজন গেয়ে চললেন একের পর এক।

ভূষণেবসনে ছিলেন আটপৌরে। বরাবর। রামকৃষ্ণ মিশনে দীক্ষিত হবার আগে থেকেই। সরু কালো পাড়ের সাদা খোলের শাড়ি, সাদা জামা। এক মাথা চুল পেছনে টেনে খোঁপা করে বাঁধা। তবে রেকর্ডে তাঁর ছবি বেরত না। ‘ভজনওয়ালি মীরা’ পরিচিতির পেছনে তাঁর গায়নের সাধ্বী ভঙ্গিমাটিই কার্যকর ছিল। শেষাবধি। বাংলায় অনেকে তাঁকে ডাকনাম ‘রেণু’ পরিচয়ে জানতেন। নিজের সংগ্রহে থাকা রেকর্ডের ওপর যত্ন করে রোমান হরফে ‘রেণু’ লিখে রাখা তাঁর অভ্যেসে দাঁড়িয়ে গেছিল। ১৯৪০-এর দশকের মাঝামাঝি, তিনি যখন খ্যাতির শীর্ষে, তখন এইচএমভির শারদ অর্ঘ্যে তাঁকে নিয়ে লেখা হয়েছিল –

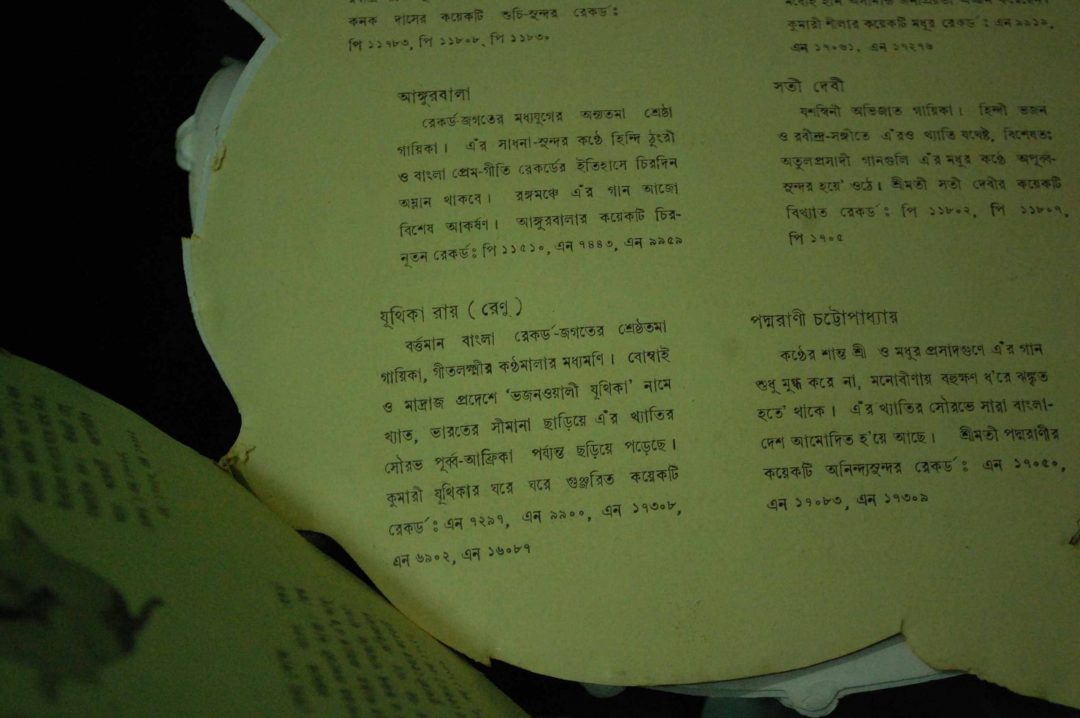

বর্ত্তমান বাংলা রেকর্ড-জগতের শ্রেষ্ঠতমা গায়িকা, গীতলক্ষ্মীর কণ্ঠমালার মধ্যমণি। বোম্বাই ও মাদ্রাজ প্রদেশে ‘ভজনওয়ালী যূথিকা’ নামে খ্যাত, ভারতের সীমানা ছাড়িয়ে এঁর খ্যাতির সৌরভ পূর্ব্ব-আফ্রিকা পর্য্যন্ত ছড়িয়ে পড়েছে। কুমারী যূথিকার ঘরে ঘরে গুঞ্জরিত কয়েকটি রেকর্ড: এন ৭২৯৭, এন ৯৯০০, এন ১৭৩০৮, এন ৬৯০২, এন ১৬০৮৭

ওই রেকর্ড নাম্বারের আড়ালে কোন মণিমঞ্জুষা লুকনো আছে? এন ৭২৯৭-এ আছে সেই ঐতিহাসিক অভিষেক –‘আমি ভোরের যূথিকা’ ও ‘সাঁঝের তারকা আমি’। পরেরটাতে ‘এসো হে সুন্দর, এসো মোর প্রিয়’ ও ‘মলয় এনেছে সখি প্রিয়ের লিপিকা’। এন ১৭৩০৮-এ নজরুলের লেখা কীর্তনাঙ্গের গান ‘তোরা বলিস লো সখি মাধবে মথুরায়’। এন ৬৯০২ আর এন ১৬০৮৭-এ ছিল মীরার ভজন। প্রথমটাতে ‘ম্যায় তো গিরধর আগে নাচুঙ্গি’ ও ‘সখিরি ন্যায়না বনপড়ি’। পরেরটায় ‘যোগী মত যা’ ও ‘সাধ্যন করনা।’ শেষের গানগুলোই তাঁকে ভারতজোড়া খ্যাতি এনে দিয়েছিল।

১৯৪৭-এর ১৫ অগস্ট তাঁকে থাকতে হয়েছিল দিল্লিতে। অল ইন্ডিয়া রেডিয়োর সদর দফতরে। ভোরের অধিবেশনে ক’টা গান গেয়ে বেরুচ্ছেন, তাঁকে থামিয়ে দিয়ে জানানো হল যে পণ্ডিত জওহরলাল নেহরু চাইছেন, যতক্ষণ না তিনি লাল কেল্লায় পৌঁছচ্ছেন, লাহোর গেটের সামনে তেরঙা ঝান্ডা তুলছেন, ততক্ষণ যেন যূথিকা গেয়ে যান। তাই হয়েছিল। প্রায় এক ডজন ভজনের পাশাপাশি পণ্ডিত মাথুরের লেখা, কমল দাশগুপ্তর সুর করা এবং একদা কমল-যূথিকার দ্বৈতকণ্ঠে রেকর্ড করা ‘সোনে কা হিন্দুস্তান মেরা সোনে কা হিন্দুস্তান’ গেয়েছিলেন সেই সকালে।

সে সব কোথায় হারিয়ে গেছে! ক্যাসেটের যুগে তাঁকে পাওয়াই যায়নি। গ্রামোফোন কোম্পানি অফ ইন্ডিয়ার মনোপলি ট্রেড ক্রমে ইএমআই, পরে সারেগামা ইন্ডিয়ায় মুখ গুঁজেছে। এবারে মুছে যাবার পথে। ২০০৫-এ বিএসএনএল-এর উদ্যোগে সারেগামা থেকে তাঁর ডাবল সিডি বেরিয়েছিল, ‘ভজন আলেখ্য’ নামে। তাতে ২৩টা গান ছিল। মীরার রচনাই বেশি।

আর তাঁর বাংলা গান? ‘মনে পড়ে আজ সে কোন জনমে’, ‘ওরে নীল যমুনার জল’, ‘জানি জানি প্রিয় / এ জীবনে মিটিবে না সাধ’, ‘স্বপ্নে দেখি একটি নতুন ঘর’ বা ‘দীপ নিভিয়াছে ঝড়ে’-র মতো অসংখ্য জনপ্রিয় নজরুলগীতি বাদ দিয়ে শুধু তাঁর আধুনিক গানের কথাই যদি ধরি? রিমেকের পর রিমেক ঘুরে তাঁর কত গান যে ‘আমিহারা’ হয়ে গেছে তার হিসেব কে রেখেছে? তবু চটজলদি ‘শতেক বরষ পরে’, ‘এমনি বরষা ছিল সেদিন’, ‘চরণ ফেলিও ধীরে ধীরে প্রিয়’, ‘জানি বাহিরে আমার তুমি অন্তরে নও’ গানগুলোর কথা মনে করুন।

সবই তাঁর গলায় প্রথম রেকর্ড হয়েছিল। পরে বেশির ভাগই গেয়েছেন কমল দাশগুপ্তের স্ত্রী ফিরোজা বেগম। ‘স্মৃতির মালিকা গাঁথি’ এলপি-তে স্টিরিও রেকর্ডিং ছড়িয়ে পড়েছে ঘরে ঘরে। এভাবে গানগুলো যেন হস্তান্তরিত হয়েছে। এর কাছাকাছি সময়ে ‘ডাউন মেমোরি লেন’ অ্যালবামে কমল দাশগুপ্তের সুর করা যে গানগুলো রিমেক করায় এইচএমভি, তাতে আরও চাপা পড়ে যায় যূথিকাগন্ধ।

অবিশ্যি তার অনেক আগেই গানের বাজার থেকে নিজেকে নিঃশব্দে সরিয়ে নিয়েছিলেন যূথিকা। কমল দাশগুপ্তের অর্কেস্ট্রার সঙ্গে যে যূথিকা একদিন মধ্য কলকাতার সিনেমায় একাই আসর জমাতেন, তাঁর আর এদিকে বেশি এগনোর ইচ্ছে হয়নি। জলসা তাঁকে কোনওদিনই টানেনি। ১৯৭২-এর পদ্মশ্রী বা দেশবিদেশ থেকে থরে থরে আসা সম্মানও তাঁকে আর ওই জনস্রোতে ফেরাতে পারেনি। যে রেডিও ব্রডকাস্ট একজন গাইয়েকে বাঁচিয়ে রাখে, তার আঁচ পোয়াননি কতক হেলাভরে। তাঁর সমবয়সী হেমন্ত মুখোপাধ্যায় যেভাবে সময়ের সঙ্গে সঙ্গে বদলে নিয়েছেন, উচ্চারণের ধরন থেকে শুরু করে মাথায় রেখেছেন আধুনিকতার দাবিকে, সেভাবে নিজেকে গুছনোর প্রয়োজনই বোধ করেননি যূথিকা রায়। ভক্তিমার্গেই চির-অটল থেকেছেন।

১৯৫৪-তে রাজেন সরকারের সুরে ঢুলী ছায়াছবিতে শেষ গেয়েছিলেন, সুচিত্রা সেনের জন্য প্লেব্যাক। গানটা অনেকের মনে পড়বে – ‘এই যমুনার তীরে / মুরলী বাজিত যেথা রাধা রাধা সুরে।’ এ যেন যূথিকারই কথা। এত ভালো সোয়ানসং আর কোনও বাঙালি আর কোনওদিন গেয়েছে কি?

*ছবি সৌজন্য: লেখক ও Cinemaazi, Wikipedia, The Print, discogs

*ভিডিও সৌজন্য: Youtube

অংশুমান ভৌমিকের জন্ম ১৯৭৫-এ কলকাতায়। ছেলেবেলা কাটিয়েছেন মামারবাড়ি নবদ্বীপে। গত চার দশক কলকাতার বাসিন্দা বা যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের ইংরিজির এমএ হলেও বাবার 'দেশ' বরিশাল আর মায়ের 'দেশ' নদিয়ার মধ্যে দোদুল্যমান তাঁর অস্তিত্ব। পেশায় শিক্ষক, নেশায় কালচারাল কমেন্টেটর। বাংলা ও ইংরেজিতে লেখালেখি করছেন দু'দশকের বেশি। দেশবিদেশ থেকে প্রকাশিত বইয়ের সংখ্যা বারো। 'দ্য টেলিগ্রাফ' ও কৃত্তিবাস-এর নাট্যসমালোচক হিসেবে ইদানীং থিতু।