সুভাষ বোসকে(Subhaschandra Bose) দেখা গেল একটা ঘোড়া চেপে গেটের কাছে দাঁড়িয়ে। সাথে শ’চারেক ভলেন্টিয়ার্স। প্রত্যেকের হাতে লম্বা লম্বা তেল চকচকে বাঁশ। সুভাষের নির্দেশ, ‘কেউ যেন প্রবেশ করতে না পারে, যদি জোর করে ঢুকতে চায়, প্রয়োজনে লাঠি চলবে।’

‘গেট খুলে দাও সুভাষ, জ্যোতিষ ঘোষ(Jyotishchandra Ghosh) এসেছেন সঙ্গে ধর্মঘটি শ্রমিক ও তাদের নেতৃত্ব!’ চিৎকার করে বললেন যতিন বিশ্বাস।

সুভাষের গলার জোর আরো বেশি, ‘না, বিনা টিকিটে ঢুকতে দেব না, আর প্রতিনিধি ছাড়া কারোর বক্তব্য শোনা হবে না, ফিরে যাও…’

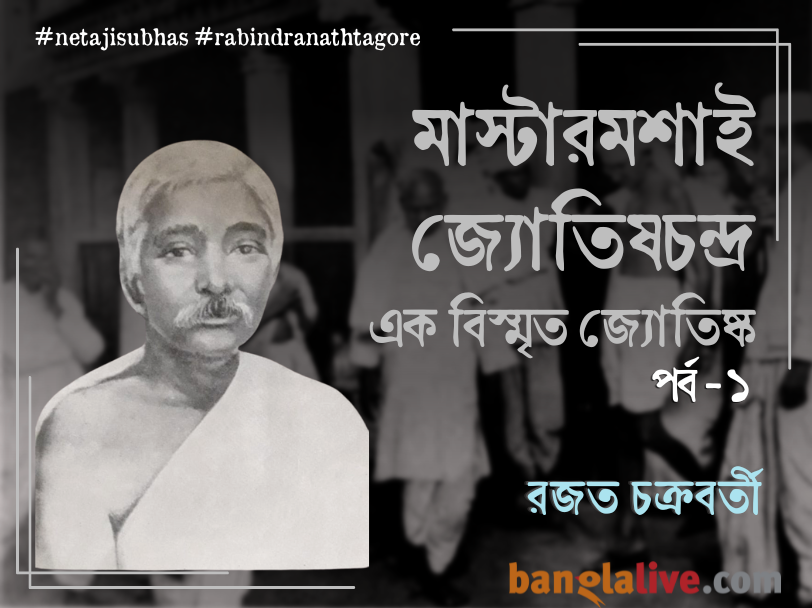

১৯২৮ সালের বর্ষ শেষের শীতের ছোটবেলা তখন কলকাতার পার্ক-সার্কাস ময়দানে। কংগ্রেসের অধিবেশন চলছে। সুভাষচন্দ্র বোস তখন কংগ্রেসের ভলেন্টিয়ার্সদের প্রধান। অধিবেশনে শান্তি ও শৃঙ্খলা রক্ষা করা সম্পূর্ণ তাঁর দায়িত্ব। স্বাধীনতা সংগ্রামী সদ্য জেল থেকে মুক্তি পাওয়া জ্যোতিষচন্দ্র ঘোষ(Jyotishchandra Ghosh) ধর্মঘটি শ্রমিক ও নেতাদের নিয়ে পৌঁছেছেন সেখানে। রেল ধর্মঘট চলছে। আঠাশ হাজার শ্রমিকের মিছিল। মিছিলের সামনে জ্যোতিষচন্দ্র ঘোষ। তাঁর সঙ্গে রয়েছেন – দীনেশ রায়, শান্তিরাম মণ্ডল, বঙ্কিম মুখোপাধ্যায়, শিবনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, মুজফ্ফর আহমেদ প্রভৃতি শ্রমিক নেতৃত্ব। আঠাশ হাজার ধর্মঘটি শ্রমিকদের এই মিছিল হাওড়া ময়দান থেকে এসেছে কলকাতায়, পার্কসার্কাসে বসা কংগ্রেসের অধিবেশনে। দাবি, শ্রমিকদের কথা শুনতে হবে।

মাস্টারমশাই জ্যোতিষচন্দ্র(Jyotishchandra Ghosh) সব শুনলেন। তারপর বললেন, ‘ঠিক আছে আমরা এগোব, আমরা ফিরে যাব না, ওরা লাঠি চালালে শ্রমিকদের সংযত রাখতে পারবে তো! আমরা কিন্তু রিটালিয়েট করব না, অহিংসা দেখাব! পারবে শ্রমীকদের সামলাতে?’ শান্তিরাম মণ্ডল রেলওয়ে ইউনিয়নের সহকারি সম্পাদক, এগিয়ে গেল, ‘আমি দায়িত্ব নিচ্ছি। ওরা আমাদের মেরে যতই জখম করুক আমরা মারধর করব না।’

মাস্টারমশাই জ্যোতিষচন্দ্র তখনও যতীন বিশ্বাসের গাড়িতে বসেছিলেন। বললেন, ‘Go ahead, মার্চ, গাড়িতে স্টার্ট দাও যতীন।’

মিছিল এগিয়ে চলল, সামনে গাড়িতে জ্যোতিষচন্দ্র ঘোষ(Jyotishchandra Ghosh) সঙ্গে যতীন বিশ্বাস। পেছনে রেলওয়ে ইউনিয়ন ও শ্রমিক সংগঠনের নেতৃত্বে আঠাশ হাজার শ্রমিকের স্লোগান সাউটিং।

সুভাষচন্দ্র দেখছেন। ভলেন্টিয়ার্সদের আদেশ দিলেন, ‘Stop them!’

জ্যোতিষচন্দ্র আদেশ দিলেন, ‘Go Ahead!’

তুমুল হট্টগোলের মাঝে একটি ঘোড়ার পিঠে দেখা গেল জওহরলাল নেহেরুকে আসতে। জওহরলাল এসেই সুভাষকে বলল, ‘এ তুমি কী করছ? ঢুকতে দাও…’।

সুভাষ স্থির, ‘No!’

দুই পক্ষ কাছাকাছি। মাঝে দশ-ফুটের তফাৎ। শোরগোল, স্লোগান, চিৎকার, হুঙ্কারে সরগরম। এমন সময় সেখানে এসে উপস্থিত হলেন সভাপতি মতিলাল নেহেরু। সুভাষ স্যালুট করলেন সভাপতিকে, কংগ্রেসের নিয়মানুযায়ী।

মতিলাল শান্ত, ‘Why don’t you let them come?’

সুভাষের দৃঢ় উত্তর, ‘If they are allowed to enter the pandal, they will smash it.’

মতিলাল স্মিত হাসলেন, ‘But if they are not allowed to enter what will they do? In that case I don’t think that a single bamboo will remain here.’

সুভাষের বুক টান টান, ‘If you give me order, I shall prevent them at the cost of the last drop of my blood.’

মতিলালের চোখ প্রশংসায় উজ্জ্বল, ‘But why should I give you such an order, Subhas? Let them come.’ সুভাষ গেট খুলে দিলেন।

জ্যোতিষচন্দ্র সহ সমস্ত নেতৃত্ব ঢুকে গেল প্যাণ্ডেলের ভেতর। ঢুকল বহু শ্রমিক সুশৃঙ্খলভাবে। জ্যোতিষচন্দ্র বক্তব্যে রাখলেন শ্রমিক আন্দোলনের কথা। সকলে শুনলেন। মহাত্মা গান্ধী ও মতিলাল নেহেরু তাঁদের বক্তব্যে শ্রমিক আন্দোলনের প্রতি সহানুভূতির সঙ্গে সমর্থনের কথা বললেন।

সেদিনের সেই শ্রমিক আন্দোলনের পুরোভাগে ছিলেন মাস্টারমশাই জ্যোতিষচন্দ্র ঘোষের সহচর শচীনন্দন চট্টোপাধ্যায়। তাঁর স্মৃতিকথায় এই ঘটনাটির পুঙ্খানুপুঙ্খ বর্ণনা আছে, যেখান থেকে তুলে ধরলাম। ১৯২৮ সালে জ্যোতিষচন্দ্রকে যেমন দেখা যাচ্ছে শ্রমিক সংগঠনের নেতৃত্বে তেমনই তিনি রাতের পর রাত জেগে করে চলেছেন অনুবাদ। কমিউনিস্ট ম্যানিফেস্টোর বঙ্গানুবাদ। লিখছেন ‘সোসালিজমের ধারা’ ‘সোসালিজমের ভিত্তি’ ইত্যাদি প্রবন্ধ যা ধারাবাহিকভাবে ছাপা হচ্ছে ‘স্বদেশী বাজার’ পত্রিকায়। ১৫ই ডিসেম্বর ১৯২৮ ‘স্বদেশী বাজার’ পত্রিকার সংখ্যায় ‘সোসালিজমের ধারা’ প্রবন্ধের এক জায়গায় তিনি লিখছেন – “ভারতবর্ষ আজ এক বিরাট পরীক্ষাগার হয়ে দাঁড়িয়েছে। এখানে আজ নানা মত, নানা তত্ত্ব নিয়ে আলোচনা শুরু হয়েছে। কোথাও কর্মক্ষেত্রে একটু আধটু কিছু করবার চেষ্টা হচ্ছে ; কিন্তু এখনও সমগ্র জাতির জীবনধারা হিসাবে কোনও এক পন্থাকেই ভারতের বিশিষ্ট পন্থা বলে নির্ণয় করা হয় নাই।” প্রায় একশো বছর আগে ভারতবর্ষ নিয়ে তাঁর এই বিশ্লেষণ আজও প্রাসঙ্গিক হয়ে হলুদ জীর্ণ বিবর্ণ ইতিহাসে হারিয়ে গেছে। হারিয়ে গেছে জ্যোতিষচন্দ্র ঘোষের মতোই অনেক জ্যোতিষ্কের নাম। আজ বাংলা ও বাঙালির সামনে এমন কোনও সমাজনেতা নেই যাঁকে অনুসরণ করা যায়। বাঙালি তাঁর মেধার উৎকর্ষতায় ও উদ্ভাবনের নব নব সামাজিক ও মানবিক দিক উন্মোচনে যাঁকে অনুসরণ করে উচ্চশির, তাঁর ও তাঁদের চূড়ান্ত অনুপস্থিতিকালে ইতিহাসের কাছে নতজানু হয়ে তুলে আনা প্রয়োজন এইসব বিস্মৃত মানুষদের। জ্যোতিষচন্দ্র ঘোষ এমনই এক বিস্মৃত জ্যোতিষ্ক।

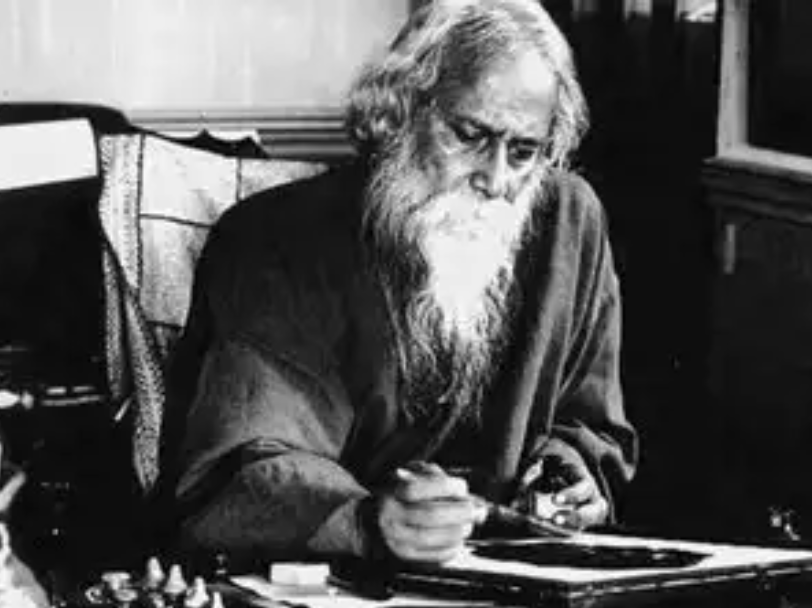

বোলপুরে এখনও শীতের ঝড়া পাতার খস খস। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের খ্যাতি তখন বিশ্বজোড়া। কবি রবীন্দ্রনাথ তখন বিশ্বকবি। শান্তিনিকেতনে নানা কর্মের জোয়ার। রবীন্দ্রনাথ তোড়জোড় শুরু করেছেন শান্তিনিকেতনের শিক্ষার সাথে বিশ্বের যোগসাধনে। বিশ্বভারতীর স্বপ্ন তাঁর বুকের গভীরে পল্লবিত হওয়ার অপেক্ষায়। ফেব্রুয়ারি মাস। ১৯১৮ সাল। বিকেলের রোদ ঢুকেছে বড় খড়খড়ি লাগান ‘শান্তিনিকেতন’ বাড়ির জানালা দিয়ে। আমলকির পাতায় পাতায় চিকন রোদের খেলা। এই সময়ে রবীন্দ্রনাথ চিঠিপত্র পড়েন ও লেখেন। ডাকে আসা চিঠির বান্ডিল পড়ে রইল। খুললেন না। লেখার কাগজ ও পেন নিয়ে একটি চিঠি লেখা শুরু করলেন। মনটা খুব বিচলিত। গভর্ণরকেই লিখবেন সরাসরি! না গভর্ণরের সেক্রেটারিকে লিখলে কাজ না হলে তখন গভর্ণরের কাছে লেখা যাবে! একবার তাকালেন রুখু খোয়াই প্রান্তরের দিকে। কলম তুলে নিলেন –

“When I wrote to you last, I thought it would be of no loss to anybody in the world, if I give up my attempt at rectifying wrongs and stuck to literature. But occasions come when to remain in the shelter of one’s own special vocation becomes a crying shame, And a particularly harrowing account of the helpless condition of a state prisoner having come to my notice from a trustworthy source, I am compelled to write to you again.

একটু থামলেন। তখনও জালিয়ানওয়ালাবাগ হত্যাকান্ডের ঘটনা হতে এক বছর দেরি। রবীন্দ্রনাথ জালিয়ানওয়ালাবাগের নির্মম হত্যকাণ্ডে ফুঁসে উঠেছিলেন। মহাত্মা গান্ধীর কাছে আবেদন করেছিলেন পাঞ্জাবে একসঙ্গে যাওয়া ও প্রতিবাদের প্রস্তাব নিয়ে। যথেষ্ট সাড়া পাননি। গিয়েছিলেন চিত্তরঞ্জন দাশের কাছে একসঙ্গে কলকাতায় প্রতিবাদ সভার প্রস্তাব নিয়ে। সাড়া পাননি। রাজনীতির হিসাব আর মানবিক কবির মানবিকতার হিসাব খুব কম ক্ষেত্রেই মেলে। মানবিক কবি বার বার মানবিকতার ডাকে সাড়া দিয়েছেন। রবীন্দ্রনাথ স্বাধীনতা আন্দোলনের চরমপন্থাকে সমর্থন করেননি কোনোদিনও। মানুষের প্রতি ঘৃণাবোধ থেকে উৎসারিত স্বাধীনতা বোধের তিনি বিরোধী। বারবার তীব্র সমালোচনা করেছেন এই বয়কট, আগুন জ্বালানো, মানুষ হত্যার আন্দোলনের পথকে। কিন্তু জালিয়ানওয়ালাবাগের ঘটনা, তারও পরে বক্সা জেলে আটক সন্ত্রাসবাদী বিপ্লবী বন্দিদের শুভেচ্ছাবার্তা পাঠান এইসবের বহু আগেই মফঃস্বলের এক বিপ্লবীর বহরমপুরের জেলে অত্যাচারের মর্মান্তিক খবর শুনেই মানবিক কবির কলমের কালি সচল হয়ে উঠল।

The case is that of Jyotish Chandra Ghose of Hooghly who is in the Berhampur Lunatic Asylum.

I am informed that he lies motionless on his back day and night in an unconscious condition, his look vaccant, jaws firmly set, legs rigid and crooked, probably paralysed. He can neither open his mouth nor speak and does not respond to any outside stimulus however strong. It is said that he has been in this condition for the last six months or so and that during that period, or longer, he has been artificially fed. The force applied for this purpose does not rouse him to a least sign of consciousness and the only thing which shows that he is alive is that he breaths.

জ্যোতিষচন্দ্র ঘোষের উপর শারিরীক ও মানসিক অত্যাচারের সব খবরই রবীন্দ্রনাথের কানে পৌঁছেছিল। অন্তত চিঠির বয়ান তাই বলছে। জ্যোতিষচন্দ্রের উপর চলেছিল অকথ্য অত্যাচার। তিনি মৌনব্রত নিয়েছিলেন এবং অনশন। বৃটিশ পুলিশ কিছুতেই তাঁর মুখ খুলতে পারেননি। প্রবল অত্যাচারে পায়ের হাড় ভেঙে গিয়েছিল। তাঁর চোখে সরষের তেল ঢেলে দেওয়া হত। শোনা যায় ক্ষতিকর ইঞ্জেকশন দেওয়া হত তাঁকে। জ্যোতিষচন্দ্রের খুব কাছের শিষ্য চুঁচুড়ার বিপ্লবী গঙ্গানারায়ণ চন্দ্র তাঁর স্মৃতিকথায় বর্ণনা করেছেন সেই মর্মান্তিক অত্যাচারের কথা যা হয়তো তিনি জ্যোতিষচন্দ্রের কাছ থেকে শুনে থাকবেন – “একজন ফিরিঙ্গি ডাক্তার চোখের ভ্রুর মধ্যে ধাতু নির্মিত ধারাল চাকতি ঘুরিয়ে দিয়ে শিরাগুলোকে জখম করে দেয় যাতে তাঁর দৃষ্টিশক্তি কমে যায়।” চার্লস টেগার্টের নির্দেশে চলছিল অত্যাচার রাজশাহী জেলে। ১৯১৭ সালের ৩রা জানুয়ারি জ্যোতিষচন্দ্র ঘোষকে পুলিশ গ্রেপ্তার করে উত্তর চন্দননগরের গড়বাটি থেকে। তখন তিনি গড়বাটি স্কুলের প্রধান শিক্ষক। মাসখানেক আগে ১৯১৬ সালের ডিসেম্বর মাসে চার্লস টেগার্ট তার বিশাল পুলিশ বাহিনী নিয়ে সারা চন্দননগরের অনেকগুলি জায়গায় খানাতল্লাশি চালায়। কিছু কাগজ-পত্র, নর্থ সিটি পুলিশের হাতে আসে। সেই কাগজপত্রের মধ্যে একটা চিঠি পাওয়া যায় যেখান স্বাধীনতা অর্জনের পর দেশের মানুষকে মিলিটারি শাসন ও ট্রেনিং-এর মধ্যে রেখে কীভাবে পরিবর্তন আনা যাবে তার খসড়া ছিল। গোয়েন্দা পুলিশ এই চিঠির লেখক জ্যোতিষচন্দ্র বলে অনুমানের ভিত্তিতে তাঁকে গ্রেপ্তার করে। ভারত রক্ষা আইনে গ্রেপ্তারের পর ভারতসন্তান জ্যোতিষচন্দ্রকে পাঠিয়ে দেওয়া হয় রাজশাহী জেলে। তারপর অত্যাচার। মৌনব্রত নেন জ্যোতিষচন্দ্র। শুরু করেন অনশন। সারাদিন ভ্রুক্ষেপহীন অচঞ্চল থাকতেন। জায়গা হল তার বহরমপুর পাগলা গারদে। স্থির ভাবলেশহীন তাঁর অস্তিত্ব। অত্যাচারে আর অনশনে প্রায় পঙ্গু, অথর্ব।

গোয়েন্দা পুলিশ এই চিঠির লেখক জ্যোতিষচন্দ্র বলে অনুমানের ভিত্তিতে তাঁকে গ্রেপ্তার করে। ভারত রক্ষা আইনে গ্রেপ্তারের পর ভারতসন্তান জ্যোতিষচন্দ্রকে পাঠিয়ে দেওয়া হয় রাজশাহী জেলে। তারপর অত্যাচার। মৌনব্রত নেন জ্যোতিষচন্দ্র। শুরু করেন অনশন। সারাদিন ভ্রুক্ষেপহীন অচঞ্চল থাকতেন। জায়গা হল তার বহরমপুর পাগলা গারদে। স্থির ভাবলেশহীন তাঁর অস্তিত্ব। অত্যাচারে আর অনশনে প্রায় পঙ্গু, অথর্ব।

রবীন্দ্রনাথ চিঠিটি শেষ করেন – “After repeated and unaccountable refusals, one of his relatives was given permission to see Joytish at last. I do not wish to discuss what suspicions our people entertain about such cases as this, though these suspicions, whether legitimate or not, should never be ignored. But in the name of humanity, I would appeal to His Excellency the Governor of Bengal to look into the case personally and not to be satisfied with any report from subordinate functioneries, medical or ordinary. For the sake of humanity I would also urge that the prisoner’s mother should now have the consolation of nursing her son in her own home or if that can not be, in any oher place chosen by Government where he can have the best possible medical treatment.

Yours Sincerely

Rabindranath Tagore

একনাগাড়ে লিখে টানা সইটা করে সোজা হয়ে বসলেন চেয়ারে। চিঠি ঠিক সময়ে পৌঁছে গেল সাহেব কত্তার কাছে। এ টেবিল থেকে সে টেবিল চিঠি গড়াল খানিক। কিন্তু কাজের কাজ হয়নি। জ্যোতিষচন্দ্রের মুক্তি হল না। ১৯২০ সালের জুলাই মাসে অর্থাৎ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের চিঠি লেখার তিন বছর পর জ্যোতিষচন্দ্রের কারামুক্তি হয়। বহরমপুরের ম্যাজিস্ট্রেট মিঃ ডব্লিউ.এস.অডি এলেন এবং জানালেন যে, তাঁর বিরুদ্ধে কোনও মকদ্দমা ছিল না বা নেই। তিনি স্থির তাকিয়ে ছিলেন বৃষ্টিভেজা স্বচ্ছ আকাশের দিকে। পাঞ্জাবের নেতা ডাঃ কিচলু অমৃতসরে গড়ে তুলেছিলেন ‘স্বরাজ আশ্রম’। সেই বছরেই ১৯২১ সালে ডাঃ কিচলু মাস্টারমশাই জ্যোতিষচন্দ্রকে নিয়ে চলে গেলেন অমৃতসরের আশ্রমে। বছর খানেক থেকে জ্যোতিষচন্দ্র ফিরে এলেন বাংলায়। তাঁর জন্মভূমি। সকলের প্রিয় মাস্টারমশাইয়ের ধাত্রীভূমি। চোখে হাই পাওয়ার চশমা। দেখতে অসুবিধা হলেও লেখা-পড়া চালিয়ে যাচ্ছেন। অত্যাচারে অশক্ত শরীরের শিরায় শিরায় মানুষের মুক্তির চিন্তার উন্মাদনা। নয়া রণকৌশল। স্বাধীনতার নতুন অর্থ। নতুন ব্যাখ্যা।

(ক্রমশ)

ঋণ স্বীকার :

১। বিপ্লবাচার্য অধ্যাপক জ্যোতিষচন্দ্র ঘোষ রচনাসংগ্রহ, অধ্যাপক জ্যোতিষচন্দ্র ঘোষ জন্মশতবর্ষ কমিটি, প্রকাশকাল ১৯৮৪।

২। অধ্যাপক জ্যোতিষচন্দ্র ঘোষ জন্মশতবর্ষ স্মরণিকা।

৩। অবিস্মরণীয়: গঙ্গানারায়ন চন্দ্র

৪। স্মরণীয় স্মরণ: অমলকুমার মিত্র

৫। সূর্য সেন চট্টগ্রাম সশস্ত্র বিপ্লব ও স্বাধীনতা সংগ্রাম: অমলেন্দু দে

স্মৃতিচারণমূলক লেখা: শচীনন্দন চট্টোপাধ্যায়, গনেশ ঘোষ, গঙ্গানারায়ন চন্দ্র, প্রতাপ বড়াল, বিজয় মোদক, বিনয় চৌধুরী। এ ছাড়াও বিভিন্ন পত্র-পত্রিকা।

আঞ্চলিক ইতিহাস ও বিস্মৃত বাঙালি রজত চক্রবর্তীর চর্চার প্রিয় বিষয়। বর্তমান পত্রিকা, ভ্রমণআড্ডা, হরপ্পা, পরম্পরা, মাসিক কৃত্তিবাস, নতুন কৃত্তিবাস ইত্যাদি নানা পত্রিকায় তাঁর লেখালেখি দেখা যায়। পঞ্চাননের হরফ, গৌরপ্রাঙ্গনের গোরা, আশকথা পাশকথা, পান্থজনকথা তাঁর উল্লেখযোগ্য বই। বাংলার হারিয়ে যাওয়া ইতিহাসের খোঁজে 'ধুলো মাটি বাংলা' প্রকাশিতব্য।