রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের চিঠি পেয়েও বৃটিশ প্রশাসন মাস্টারমশাইকে মুক্তি দিল না। মাস্টারমশাই নিশ্চুপ। ধ্যানমগ্ন। ১৯২০ সাল। বর্ষাঘন জুলাই মাস। মাস্টারমশাই প্রথম মৌনব্রত ভাঙলেন। দৌড়ে এলেন বহরমপুরের ম্যাজিস্ট্রেট Mr. W.S. Adie। ম্যাজিস্ট্রেট জানালেন যে তাঁর বিরুদ্ধে কোনও মকদ্দমা ছিল না বা নেই। মুক্ত আপনি। শান্ত মাস্টারমশাই। ম্যাজিস্ট্রেট তাঁকে তাঁর বাংলোয় নিয়ে গেলেন। সাহেব তাকিয়ে আছেন। তিনি একজন সন্ত্রাসবাদী বিপ্লবীকে দেখছেন না কী একজন সাধককে দেখছেন! আসলে সাধনা ছাড়া তো বিপ্লবী হয়ে ওঠা যায় না!

মাস্টারমশাই প্রাচীন সাধকের মনন নিয়ে বর্তমানে দেশে পরাধীনতা মোচনের লড়াইয়ে নেমেছেন। পাঞ্জাবের স্বরাজ আশ্রমে বছর খানেক থেকে সুস্থ হয়ে ফিরে এলেন প্রিয় শহর চুঁচুড়ায়। চুঁচুড়ায় তখন হুগলী বিদ্যামন্দির তৈরি হয়েছে। বিদ্যামন্দির ঘিরে তৈরি হয়েছে স্বাধীনতা সংগ্রামের কার্য সম্পাদন কেন্দ্র। এক কথায় কমিউন। থাকা খাওয়ার ব্যবস্থা ছিল। তার আগে চিত্তরঞ্জন দাশের মধ্যস্ততায় গান্ধিজীর সঙ্গে দীর্ঘ আলোচনা করেন মাষ্টামশাই। গান্ধিজী অনুরোধ করেছিলেন সশস্ত্র সংগ্রামের কাজ বন্ধ রাখার। মাস্টারমশাই নীরব থেকে চলে আসেন। ভালো করে দাঁড়াতে পারেন না। চোখের দৃষ্টি ক্ষীন। অশক্ত শরীর। দু-চাজনের কাঁধে ভর দিয়ে একটু একটু করে হাঁটছেন। তখন Congress Pledge এল মাস্টারমশাইয়ের কাছে। লেখা আছে –‘বৈধ ও নিরুপদ্রব উপায়ে স্বরাজ লাভই ভারত রাষ্ট্রীয় মহাসভার কাম্য। আমি উক্ত উদ্দেশ্য শিরোধার্য করিয়া কংগ্রেসের সদস্য হইবার অঙ্গিকার করিতেছি।’

মাস্টারমশাই চোখের সামনে এনে পড়লেন। কাঁপা কাঁপা হাতে তুলে নিলেন কলম। দৃঢ়তার সঙ্গে ‘বৈধ ও নিরুপদ্রব’ উপায়ে শব্দগুলি কেটে দিয়ে সই করলেন। তখন তাঁর বাসস্থান ঐ বিদ্যামন্দির। অহিংস আন্দোলনের নেতারা যেমন তাঁকে ঘিরে রয়েছে, তেমনই সশস্ত্র আন্দোলনের নেতারাও তাঁর শরণাগত।

মাস্টারমশাই চোখের সামনে এনে পড়লেন। কাঁপা কাঁপা হাতে তুলে নিলেন কলম। দৃঢ়তার সঙ্গে ‘বৈধ ও নিরুপদ্রব’ উপায়ে শব্দগুলি কেটে দিয়ে সই করলেন। তখন তাঁর বাসস্থান ঐ বিদ্যামন্দির। অহিংস আন্দোলনের নেতারা যেমন তাঁকে ঘিরে রয়েছে, তেমনই সশস্ত্র আন্দোলনের নেতারাও তাঁর শরণাগত। উপরে অহিংস আন্দোলনের আড়ালে গোপনে সশস্ত্র বিপ্লবের কাজ চালিয়ে যাচ্ছিলেন মাস্টারমশাই। কোনও কাজেই কারও বাধা হয়নি। আশ্চর্য সহাবস্থান। তাঁর কাছে আসছেন মহাত্মা গান্ধী, সরোজিনী নাইডু, চিত্তরঞ্জন দাশ প্রভৃতি নেতৃত্ব। প্রফুল্ল সেনেরা তাঁর কাছে থেকে অহিংস আন্দোলন করছেণ। ভূপেন দত্ত, সুভাষচন্দ্র বসু আসছেন, আলোচনা চলছে বিপ্লবের পথ খোঁজা নিয়ে। গোপীনাথ সাহা (চার্লস টেগার্টকে হত্যা করার চেষ্টায় ধরা পড়েন এবং ফাঁসি হয় ১লা মার্চ, ১৯২৪) থাকতেন তখন বিদ্যামন্দিরেই। মাঝে মাধ্যেই তিনি উদাত্ত গেয়ে উঠতেন – ‘ক্ষুদিরামের আত্মা আজও তস্মি তোদের মাঝ / বঙ্গবাসী ভারতবাসী ধরবে অসি সাজরে সাজ।’ মাঝে মধ্যে চলে আসছেন নজরুল ইসলাম। আসছেন মুজফর আহমেদ। চুঁচুঁড়ার বিদ্যামন্দির তখন স্বাধীনতা সংগ্রাম তথা বিপ্লবের তীর্থকেন্দ্র।

ছোট্ট শহর চুঁচুঁড়া তখন আগুনের আঁচে ফুটছে। সেখানে কনকশালীর বটতলার কাছে তিনতলা বাড়ির একতলা ভাড়া নিলেন মহাকাল মুখোপাধ্যায়। ছাত্র পড়ানোর আড়ালে চলত বোমা তৈরির কারখানা। খরুয়াবাজারের ওষুধের দোকানের মালিক তুলসী মল্লিক জোগান দিতেন অ্যাসিড। অভয় শীল ভাটপাড়া জুটমিল থেকে নিয়ে আসতেন লোহার খোল। খরুয়াবাজারের কাপড় ব্যবসায়ী লোলিতমোহন চন্দ্রের, পুলিশের সঙ্গে যোগাযোগ ছিল। তিনি আগাম খবর পঠাতেন বিপ্লবীদের পুলিশি তৎপরতা সম্পর্কে। বোমা তৈরি হলে সেই বোমা রাখা হত চুঁচুঁড়ার দত্ত ঘাটের রবীন দত্ত এবং তোলাফটকের লোলিতমোহন চন্দ্রের বাড়ি। সেখান থেকে পাচার হয়ে যেত দক্ষিণেশ্বরের হরিনারায়ণ চন্দ্রের আস্তানায়। ভারতবর্ষের স্বাধীনতা আন্দোলনের দুই উজ্জ্বল নক্ষত্র, হরিনারায়ণ চন্দ্র এবং গঙ্গানারায়ণ চন্দ্রের নাম হারিয়ে গেল কালের অতলে। যেমন তাঁরা যাঁর শিষ্যত্বে বড় হয়েছেন দেশের শৃঙ্খল মোচনে আত্মোৎসর্গ করেছেন সেই মাস্টারমশাই তো ইতিহাসের হলুদ কাগজগুলির আড়ালে চাপা পড়া ছবি মাত্র। পাঠক একবার চিন্তা করুন সেই সময়ে যখন ফোন তো দূরঅস্ত যোগাযোগ ব্যবস্থাই তেমন নেই, তখন একটি প্রায় পঙ্গু অসুস্থ মানুষ চুঁচুঁড়ায় বসে সংগঠন চালিয়ে যাচ্ছেন বাংলার প্রত্যন্ত এলাকায়। ১৯১৪ সালে রডা কোম্পানির পিস্তল লুঠের পর সেই মাউসার পিস্তল ছড়িয়ে পড়েছিল বাংলার প্রত্যন্ত সব জায়গায়। লুকিয়ে রাখার জন্য মাস্টারমশাইয়ের তত্ত্বাবধানে সেই পিস্তল চলে গিয়েছিল তখনকার দিনে সুদূর বীরভূমের এক গ্রামে। এই আশ্চর্য সাংগঠনিক স্থিতধী উদার মানসিকতার মানুষটিকে ঘিরেই গড়ে উঠছে অহিংস ও সহিংস আন্দোলনের ধারা। রাজনৈতিক উদারতার কোন পর্যায়ে পৌঁছলে এই অবস্থানে মননকে সংযত রাখা সম্ভব! যদিও তাঁর মনন ও দর্শন তৈরি হয়েছে ঋষি অরবিন্দের আধারে কিন্তু তাঁর দর্শন নিষিক্ত হয়েছে প্রাথমিক পর্যায়ে মাৎসিনি এবং পরবর্তীকালে মার্ক্সের ম্যানিফেস্টোর পাতায় পাতায়। এক আশ্চর্য ভারতীয়ত্বের প্রতিমূর্তি যেখানে সমস্ত দর্শনের মিলনক্ষেত্র।

শীর্ণকায় হয়ে যাওয়া সুঠাম মানুষটির উজ্জ্বল চোখে তখনও মানুষের মুক্তির স্বপ্ন। চোখে হাই-পাওয়ারের চশমা। দিনের বেশিরভাগ সময় কাটাচ্ছেন তখন চন্দননগর রথতলার রথের ঠিক পাশেই স্বদেশী ভান্ডার ‘শিল্প সমবায়’ দোকানের ভেতরদিকের ঘরে। টেবিলের উপর উপুর হয়ে লিখে চলেছেন বা প্রুফ দেখছেন।

তাঁর দুই শিষ্য সন্তোষ মিত্র এবং হরিনারায়ণ চন্দ্র দক্ষিণেশ্বরে তৈরি করে ফেলেছিলেন মুরারীপুকুরের মতো এক কেন্দ্র। সেখান থেকেই সারা ভারতবর্ষে বোমা ও অস্ত্র সরবরাহ হত। ১৯২৩ সাল, শাঁখারীটোলায় ডাকঘর লুঠের ঘটনায় পুলিশি ধরপাকড়ে দক্ষিণেশ্বরের গোপন আস্তানার খবর পায় পুলিশ। শুরু হয় দক্ষিণেশ্বর বোমা ষড়যন্ত্র মামলা। পুলিশ প্রমাণ করল যে, মাষ্টামশাইয়ের দলের লোক এইসব করছে। মাস্টারমশাই গ্রেপ্তার হলেন। পাঠিয়ে দেওয়া হল বার্মা। মুক্তি পেলেন ১৯২৭ সালে। শীর্ণকায় হয়ে যাওয়া সুঠাম মানুষটির উজ্জ্বল চোখে তখনও মানুষের মুক্তির স্বপ্ন। চোখে হাই-পাওয়ারের চশমা। দিনের বেশিরভাগ সময় কাটাচ্ছেন তখন চন্দননগর রথতলার রথের ঠিক পাশেই স্বদেশী ভান্ডার ‘শিল্প সমবায়’ দোকানের ভেতরদিকের ঘরে। টেবিলের উপর উপুর হয়ে লিখে চলেছেন বা প্রুফ দেখছেন। প্রকাশিত হচ্ছে ‘স্বদেশী বাজার’ পত্রিকা। মাস্টারমশাই সম্পাদক হিসাবে ধারাবাহিক লিখছেন সমাজতন্ত্রের কথা। লিখছেন কমিউনিষ্ট ম্যানিফেস্টোর বঙ্গানুবাদ। চন্দননগরের বিপ্লবী রাসবিহারী বোসের বন্ধু বিপ্লবী শ্রীষচন্দ্র ঘোষ তখন তাঁর সঙ্গী। এসেছেন কালীচরণ ঘোষ, দূর্গাদাস শেঠ, সন্তোষ নন্দী, আনন্দ পাল, দয়াল কুমার, তুষার চট্টোপাধ্যায় প্রভৃতি তরুণের দল যাঁরা পরবর্তীকালে হুগলী জেলায় কমিউনিস্ট পার্টির প্রতিষ্ঠা ঘটাবে। বৃটিশ গোয়েন্দার নজরদারীতে থাকা দু’টি মানুষ শ্রীষচন্দ্র ঘোষ ও জ্যোতিষচন্দ্র ঘোষ জড়ো হচ্ছেন ‘শিল্প সমবায়’ দোকানে সারাদিনই। দোকানের প্রতি বাড়ানো হয়েছিল নজরদারী। কিন্তু দোকানটি ফরাসি চন্দননগরে, যেখানে বৃটিশ পুলিশের বিনা অনুমতিতে প্রবেশ ও গ্রেপ্তার নিষেধ। কিন্তু গোয়েন্দা রিপোর্ট সব জমা পড়ছে লালবাজারে।

কলকাতা হাইকোর্টের নামকরা উকিল দেবেন্দ্রনাথ মণ্ডল ১৯২৬ সালে দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশের স্মৃতিতে চুঁচুঁড়ায় তৈরি করলেন ‘দেশবন্ধু বিদ্যালয়’। তিনি নিজে সম্পাদক হিসাবে স্কুলটিকে চালাচ্ছিলেন ভালোই। স্কুলটিতে তিন বছরেই ছাত্র সংখ্যা উল্লেখযোগ্যভাবে বেড়ে যায়। ১৯২৯ সালে তিনি মাস্টারমশাই জ্যোতিষচন্দ্র ঘোষকে ডেকে এনে প্রধান শিক্ষকের দায়িত্ব দিলেন। দ্রুত বাংলায় নাম ছড়িয়ে পড়ল দেশবন্ধু স্কুলটির। দেশপ্রেম ও আদর্শে উদ্বুদ্ধ ছেলেদের বিশিষ্টতায়। স্বদেশী করা বহু ছাত্র ও শিক্ষকদের আশ্রয়স্থল হয়ে উঠল দেশবন্ধু স্কুল। চুঁচুঁড়া শহরটির দিকে দিকে তখন অগ্নিযুগের মশাল জ্বালানোর কাজ চলছে। ১৯২৩ সালের বৃটিশ পুলিশের ব্যাপক খানা-তল্লাশি সত্যেও কেউ গ্রেপ্তার হননি। কিন্তু বৃটিশ গোয়েন্দাদের তীক্ষ্ণ নজর আছে। মাষ্টামশাই নিজেই বলছেন, ‘আমার গতিবিধির উপর সর্বদা টিকটিকির নজর ছিল।’ কিন্তু অকুতোভয় শান্ত মাষ্টামশাই তখন চুঁচুঁড়া শহরে তৈরি করেছেন এক ঝাঁক আগুন-যুবক। ১৯২৫ সালে ষান্ডেশ্বরতলায় পাঠক গলিতে ‘অধিকারী’ ভবনে শুরু হল বক্সিং খেলা। ছাত্র ও যুবকদের এই খেলার আড়ালে চলছিল বোমা ও অস্ত্র মজুতের কাজ। বাংলা জুড়ে তৈরি হচ্ছিল গোপনে সশস্ত্র সংগ্রামের দাবানল। তার নায়ক একজন অসুস্থ অতি সাধারণ মাষ্টামশাই। বাংলাদেশের চট্টগ্রামে তখন সূর্য সেনের নেতৃত্বে গঠিত হয়েছে যুব সংগঠন। ১৯২৯ সালে চুঁচুঁড়া থেকে মাস্টারমশাই গেলেন চট্টগ্রামে যুব সম্মেলনে সভাপতিত্ব করতে। ১৯৩০ সালের এপ্রিল মাস বঙ্গভূমি কাঁপিয়ে দেখা দিল ‘চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুণ্ঠন’ ও গন অভ্যুত্থান। বিপ্লবীরা বেশ কিছুদিনের জন্য চট্রগ্রামকে মুক্তাঞ্চল করতে পেরেছিল বৃটিশ শাসন থেকে। সূর্য সেন, প্রীতিলতা ওয়াদ্দেদার, গনেশ ঘোষ, মাখনলাল ঘোষাল, অনন্ত সিংহ প্রমুখ বিপ্লবীদের সে লড়াইয়ের উপাখ্যান আজও ভারতবর্ষের ইতিহাসে উজ্জ্বল। তাঁদের পথপ্রদর্শক সেই মাস্টারমশাই থেকে গেলেন অনুজ্জ্বল এক অজানা জ্যোতিষ্ক হয়ে চুঁচুড়া শহরতলীর একটি স্কুলের নামাঙ্কনে। চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুণ্ঠনের ঘটনার পর বৃটিশ পুলিশ মাষ্টামশাইকে বাইরে রাখতে ভয় পায়। গোয়েন্দা লাগিয়েও এই অসুস্থ মানুষটিকে আটকে রাখা যাচ্ছে না। ১৯২৩ সালে দক্ষিণেশ্বর বোমা ষড়যন্ত্রে গ্রেপ্তার হওয়ার পর তাঁকে পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছিল বার্মা জেলে। ১৯২৭ সালে তাঁকে মুক্তি দেওয়া হয় এই শর্তে যে, থানা বা জন্মস্থানে অন্তরীন থাকতে হবে। তাঁকে জিজ্ঞাসা করা হয় – আপনি কোথায় অন্তরীন থাকতে চান? মাস্টারমশাইয়ের সহজ উত্তর – “… চুঁচুঁড়াতে আমি দীর্ঘকাল আছি। চুঁচুঁড়াই একরূপ আমার বাসস্থান হইয়াছে। সেখানকার ছাত্ররা ও অধিবাসীরা আমার অনুরক্ত। এ অবস্থায় আমার Internment কাল যাহাতে চুঁচুঁড়ায় কাটাইতে পারি তাহার ব্যবস্থা করিলেই আমি সুখী হইব।” চুঁচুড়া শহরে তাঁর নবজন্মলাভ শুধু নয় চুঁচুড়া শহরকে ভারতবর্ষের স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাসে উজ্জ্বল করে রেখেছেন এক জ্যোতিষ্ক। চুঁচুঁড়াবাসী আজ কতটা মনে রেখেছে তাঁকে, ভিন্ন প্রসঙ্গ।

১৯২৮ সালের রেল শ্রমিক আন্দোলনের নেতা। স্বদেশী কাগজ ‘স্বদেশী বাজার’ কাগজ চালাচ্ছেন। দেশবন্ধু স্কুলের প্রধান শিক্ষক। চট্টগ্রামে যাচ্ছেন সূর্য সেনদের কাজে। বার বার কারাবরণ। চট্টগ্রাম অভ্যুত্থানে জড়িত থাকার অপরাধে আবার গ্রেপ্তার করল বৃটিশ পুলিশ ১৯৩০ সালেই। ১৯৩৮ সালে গান্ধীজির নেতৃত্বে বন্দিমুক্তি আন্দোলনের ফলশ্রুতিতে মুক্তি পেলেন মাস্টারমশাই। আবার চুঁচুঁড়া, আবার রাজনীতি।

১৯৪১ সালের ১৭ই জানুয়ারি সুভাষচন্দ্র ভারতবর্ষ ছেড়ে চলে গেলেন আর বাংলার ফরোয়ার্ড ব্লকের দায়িত্ব দিয়ে গেলেন মাষ্টামশাইয়ের হাতে। সারা ভারতবর্ষ জুড়ে ফরোয়ার্ড ব্লকের কর্মীদের ব্যাপকভাবে গ্রেপ্তার করা শুরু করল বৃটিশ পুলিশ।

১৯৩৯ সালের মে মাস, ঢাকায় বঙ্গীয় প্রাদেশিক রাজনৈতিক সম্মেলন। মাস্টারমশাই সভাপতি আর সেই সভা আলো করে বসে আছেন সুভাষচন্দ্র বোস। এই সভাতেই সুভাষচন্দ্র ঘোষণা করেছেন পূর্ণ স্বাধীনতার জন্য সংগ্রাম। এই বছরেই কয়েকমাস আগে তিনি ত্রিপুরা কংগ্রেসে সভাপতি ভোটে নির্বাচিত হয়েও পদত্যাগ করেছেন। কংগ্রেসের আভ্যন্তরিন ক্ষমতা দখলের অন্ধকারাচ্ছন্ন লড়াইয়ের অধ্যায় পেরিয়ে এসেছেন মাস্টারমশাইয়ের কাছে। সুভাষচন্দ্র বোস গড়ে তুললেন নতুন দল, ফরোয়ার্ড ব্লক। ১৯৪১ সালের ১৭ই জানুয়ারি সুভাষচন্দ্র ভারতবর্ষ ছেড়ে চলে গেলেন আর বাংলার ফরোয়ার্ড ব্লকের দায়িত্ব দিয়ে গেলেন মাষ্টামশাইয়ের হাতে। সারা ভারতবর্ষ জুড়ে ফরোয়ার্ড ব্লকের কর্মীদের ব্যাপকভাবে গ্রেপ্তার করা শুরু করল বৃটিশ পুলিশ। মাষ্টামশাইয়ের আবার কারাবরণ। ১৯৪২ সালে শুরু হল ভারত ছাড়ো আন্দোলন। চারিদিকে গ্রেপ্তার আর অত্যাচারের খবর। জেলমুক্তির পর ১৯৪৫ সালে মাস্টারমশাই মধ্য কলকাতা থেকে বঙ্গীয় আইন পরিষদের সদস্য নির্বাচিত হলেন। ফরোয়ার্ড ব্লকের দলীয় সিদ্ধান্তমতে ১৯৪৬ সালে আইনসভা থেকে পদত্যাগ করলেন। দেশ স্বাধীন হল ১৯৪৭ সালের ১৪ই আগষ্ট মধ্যরাতে। ১৯৫২ সালের বিধানসভা নির্বাচনে নিজের ভোটটা লোকজনকে জানিয়ে তাঁর শিষ্য, বিরোধী প্রার্থীকেই দিয়েছিলেন। নিজে জয়লাভ করেছিলেন। পকেটে তাঁর কোনওদিনই পয়সা বিশেষ থাকত না। সবই তো মানুষের। এক এক দিন রিক্সাভাড়াও থাকত না পকেটে। পথচারীরা চিনতেন, তাঁরাই এগিয়ে এসে রিক্সাভাড়া দিয়ে দিতেন একজন বিধানসভার সদস্যের। আজ এই দীর্ণ সময়ে আরও উজ্জ্বলতার সঙ্গে উল্লেখ করা দরকার এইসব মানুষদের যাঁরা ‘দিয়েছে পথ গিয়ে’।

মেঝের উপর পাতা একটি মাদুর। মাদুরের পাশে ডাঁই করা বই, কাগজ-পত্র। একটা কাঠের লেখার ডেস্ক। ডেস্কের পাশে দোয়াত, কলম। ঘরের এ দেওয়াল থেকে ও’দেওয়াল একটা দড়ি টাঙানো। দড়িতে ঝুলছে জামা কাপড়। ঘরে আর কোনও আসবাব নেই। তিনি একাই থাকতেন। তিনি বৃটিশদের ত্রাস জ্যোতিষচন্দ্র ঘোষ। ঐ মাদুরেই তাঁর আসন, শয়ন। সারা বাংলাদেশে যাঁর বিপ্লব চিন্তা ছড়িয়ে পড়ছে তিনি ঘরের কোণে একটা মাটির ঢিবির সামনে বসে ধ্যান করছেন। রোজ করেন। গুপ্তিপাড়া, নবদ্বীপ বাংলার অক্সফোর্ড ও কেমব্রীজ ছিল এক সময়ে, মুঘল আমলের আগে। তখন এইসব অঞ্চলে গুরুগৃহে দেখা গেছে আশ্রমিকেরা গঙ্গার মাটির ঢিপির সামনে বসে ধ্যান করত। আত্মশক্তি বৃদ্ধির পথ এই ধ্যান। বিদ্যামন্দিরে ছাত্রদের প্রচুর কৌতূহল ছিল তাঁর প্রতি, কিন্তু কেউ সাহস করে কথা বলতে পারত না। খুব গম্ভীর থাকতেন। কিন্তু তাঁর ভেতরে ছিল আশ্চর্য এক শিশুবেলা। যেদিন উনি সারাদিন থাকতেন সেদিন দুপুরে স্কুলে খাবার ঘণ্টা পড়লে উনি ছাত্রদের সাথে বসে পড়তেন ভাত খেতে লাইন দিয়ে। এর ওর পাত থেকে মজা করে তুলে তুলে খেতেন। এক দেবশিশুর হাসি তখন দেখা যেত এক কঠোর বিপ্লবীর মুখে। শেষের দিকে এই মানুষটি সারাদিনের বেশিরভাগটাই কাটাতেন চন্দননগরের লক্ষ্মীগঞ্জ বাজারে রথতলার পাশে বিপ্লব নিকেতনে। অনেকদিন রাতেও থেকে যেতেন। গলায় তখনও তেজ। তখনও উজ্জ্বল চোখে আগামী ভোরের বার্তা। চন্দননগরের রথতলায় ‘বিপ্লব নিকেতন’ দোতলা বাড়ির নীচে স্বদেশী দোকান ‘শিল্প সমবায়’। অনেকেই দেখেছেন খদ্দর পরে বেশ কয়েকজন বৃদ্ধ মানুষ ওখানে বসে গল্প করছেন। তাদের মধ্যমণি ‘মাস্টারমশাই’। দোকানের পেছনে ছোটো ঘুপচি ঘর। পিছন দিয়ে দোতলায় উঠার সিঁড়ি। দোতলায় প্রসস্ত ঘর। লাল মেঝে। একদিকে চেয়ার টেবিল। মাষ্টার মশাই লিখে চলেছেন। চাইছিলেন না লিখতে। বিপ্লবী হরিনারায়ণ চন্দ্র, দূর্গাদাস শেঠ, সন্তোষ নন্দী প্রমুখ সবার ক্রমাগত অনুরোধে আত্মজীবনী লেখার চেষ্টা করছেন। লিখছেন তিনি – “অতীতের দিকে তাকাইয়া ১৯০৫ হইতে ১৯২৮ পর্যন্ত একটা অখণ্ড কাল হিসাবে দেখিলে তাহার প্রভাব আমার উপর কীভাবে আসিয়া পড়িয়াছিল ইহা লিপিবদ্ধ করিতে চেষ্টা করিলে তাহাতে জাতীয় জীবনের একটা দিক সুস্পষ্টভাবে প্রতিভাত হইয়া উঠে।” জীবন পথের অংশগুলিকে সাল অনুযায়ী ভাগ করেছেন শুরু করেছেন ১৯০৫ সাল থেকে। রোজ লিখছেন। সময় কমে আসছে। হরিনারায়ণ বুঝতে পারছে। একটা ঐতিহাসিক সময়ের নির্ভিক প্রতিনিধি মাষ্টামশাই। “মার্চ ১৯৩০ – ১৯৩৭ সালের শেষাশেষি” হেডিং দিয়ে লিখছেন মাস্টারমশাই। ১৯০৫ থেকে ১৯৩০ অবধি সবটাই লেখা হয়ে গেছে। সেগুলি বিভিন্ন পত্রিকায় ছাপাও হয়ে চলেছে। ঐতিহাসিক দলিল! কিন্তু একটা বিষয় আশ্চর্যের – লেখার কোথাও কোনও জায়গায় কোনও ব্যক্তির নাম উল্লেখ করেননি। এই ঐতিহাসিক দলিল আবর্তিত হয়েছে তাঁর জীবনের বহু বিচিত্র ঘটনার মধ্যে আর সেইগুলি উঠে এসেছে সেই সময়ের রাজনৈতিক ঘটনা ও ঘটনার বিশ্লেষনের মধ্য দিয়ে। এ এক আশ্চর্য নিরাসক্ত অবস্থান থেকে যোগীর মতো দেখছেন নিজের জীবনকে। গতকাল, মানে ১২ই মার্চ ১৯৭১, লিখেছেন, মধ্যপ্রদেশের দামো জেলে ১৯৩২ সাল থেকে ১৯৩৭ সাল অবধি কাটিয়ে তাঁকে আনা হয়েছিল হিজলী জেলে – “আন্দাজ দেড়দিন ট্রেনে থাকিয়া ১৯৩৭ সালের শেষাশেষি, বাংলার হিজলী(মেদিনীপুর) special জেলে নীত হইলাম। দল-বিভাগ হিজলী জেলে বর্তমান ছিল, তাঁহারা তাঁহাদের দিকে চলিয়া গেল এবং আমি আমাদের দিকে মিশিয়া পড়িলাম।” আজ ১৩ই মার্চ ১৯৭১ সাল। বসে আছেন চন্দননগরের লক্ষ্মীগঞ্জ বাজারের রথতলার বাঁ-পাশে জি টি রোডের ধারেই। টেবিলের উপর ছড়ানো অতীতলিপি। শেষ পাতাটা আরেকবার পড়লেন। বাইরে শহরের প্রাণকেন্দ্র বাজার আর শহরের মাঝখান দিয়ে বয়ে চলা জি টি রোড। মানুষের কোলাহল ব্যস্ততা। উপরে মার্চ মাসের পরিষ্কার আকাশ। ধূসর দৃষ্টিতে তাকালেন।

১৯৩৯ সালের মে মাসে ঢাকায় বঙ্গীয় প্রাদেশিক সম্মেলন। মাস্টারমশাই সভাপতি। সুভাষচন্দ্র বক্তা। ১৯৪১সালের ১৭ই জানুয়ারি সুভাষচন্দ্র ভারতবর্ষ ছেড়ে নিরুদ্দেশ। রাসবিহারী বোসের আজাদ হিন্দ বাহিনীর দায়িত্ব নেওয়া।

সুভাষচন্দ্রের কথা মনে পড়ছে। ত্রিপুরী কংগ্রেসে সুভাষচন্দ্রের সভাপতি নির্বাচিত হওয়ার পর সুভাষচন্দ্রের অপমান ও পদত্যাগে বাধ্য করার মধ্য দিয়ে বিভক্ত কংগ্রেস। একদিকে সুভাষচন্দ্রের নেতৃত্বে সশস্ত্র সংগ্রামের মধ্য দিয়ে জনগনতান্ত্রিক বিপ্লব সংগঠিত করে সাম্রাজ্যবাদী শক্তিকে উৎখাত করার ডাক। অপরদিকে গান্ধী-নেহেরুর নেতৃত্ব অনুনয়ের মধ্য দিয়ে, অধিকার হস্তান্তরের মধ্য দিয়ে, স্বাধীনতা অর্জনের ডাক। উত্তাল কংগ্রেস। ১৯৩৮ সালে মাস্টারমশাইয়ের সঙ্গে দেখা করে কথা বলতে আসেন সুভাষচন্দ্র, চুঁচুঁড়ার বিদ্যামন্দিরে। তার আগে জেল থেকে ছাড়া পেতেই দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ ও গান্ধিজী বসেছিলেন মাস্টারমশাইয়ের সঙ্গে আলোচনায়। মাস্টারমশাই তখন পরিষ্কার বলেন সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের কথা। উত্তাল ভারতবর্ষের রাজনীতি। সুভাষচন্দ্র কংগ্রেস ত্যাগ করলেন ২৯শে এপ্রিল, ১৯৩৯। ৫ই মে, ১৯৩৯ সুভাষচন্দ্র বোস তৈরি করলেন অল ইন্ডিয়া ফরোয়ার্ড ব্লক। ১৯৩৯ সালের মে মাসে ঢাকায় বঙ্গীয় প্রাদেশিক সম্মেলন। মাস্টারমশাই সভাপতি। সুভাষচন্দ্র বক্তা। ১৯৪১সালের ১৭ই জানুয়ারি সুভাষচন্দ্র ভারতবর্ষ ছেড়ে নিরুদ্দেশ। রাসবিহারী বোসের আজাদ হিন্দ বাহিনীর দায়িত্ব নেওয়া। নেতাজী সুভাষ, কুচকাওয়াজ, যুদ্ধ, প্লেনক্র্যাশ রহস্যে মোড়া এক জাতীয় বীরের ছবি। দেওয়ালে টাঙানো ছবির দিকে তাকিয়ে থাকেন মাস্টারমশাই। সুভাষচন্দ্র বঙ্গের ফরোয়ার্ড ব্লকের দায়িত্ব দিয়ে গেছিলেন মাষ্টামশাই জ্যোতিষচন্দ্র ঘোষের উপর। এই সবকিছু লিখতে হবে। তাঁর নেতা সুভাষচন্দ্র। বিদেশে। ভারত ছাড়ো আন্দোলন শুরু হয়। আর ভারতবর্ষের দিকে দিকে ফরোয়ার্ড ব্লকের নেতা কর্মীদের গ্রেপ্তারের খবর আসছে। মাস্টারমশাই গ্রেপ্তার হলেন ১৯৪২ সালে।

মাস্টারমশাইয়ের চোখের সামনে এক ঝোড়ো ইতিহাসের কথা। কতটা বলে যাওয়া যাবে উত্তসূরীদের কাছে! বুকের ভেতরে জমে থাকা যন্ত্রণা কতটা হালকা করা যাবে! সুভাষ, প্রিয় স্বপ্নের নাম সুভাষ, কোথায় হারিয়ে গেল ১৯৪৫ সালে। আর ১৯৪৫ সালে জেল থেকে ছাড়া পেলেন। দ্রুত স্বাধীনতা এল এক নারকিয় জাতিবিদ্বেষের রক্তমাখা পথ দিয়ে। রায়ট এক ঐতিহাসিক ক্ষতচিহ্ন যা থেকে পুঁজরক্তপাত আজও হয়ে চলেছে। স্বাধীনতা এল বা দিল ১৫ই আগষ্ট, ১৯৪৭। ১৯৫২ সালের প্রথম নির্বাচনের উন্মাদনায় সবার অনুরোধে চুঁচুঁড়া থেকে বিধানসভার সদস্য নির্বাচিত হন। অশক্ত শরীর ভাঙছিল। মাঝে মধ্যেই অসুস্থ হচ্ছেন। হাসপাতালে ভর্তি হচ্ছেন। একবার মেডিকাল কলেজে ভর্তি ছিলেন প্রায় এক বছর। ডাক্তার বলেছেন নিয়ম করে চলতে।

আজ ১৩ই মার্চ ১৯৭১। চন্দননগরের সেই লক্ষ্মীগঞ্জ বাজারের আস্তানা। লেখার টেবিলে বসেছেন। কাপে চা দেওয়া হয়েছে। হঠাৎ সামনের সমস্ত ছবি দুলে উঠল। দুলে উঠল দেওয়াল। দেওয়ালে টাঙানো নেতাজী, গান্ধিজী, চিত্তরঞ্জন, রবীন্দ্রনাথ সবাই দুলে উঠল। দুলে উঠল কানাইলাল দত্ত, রাসবিহারী, শ্রীষচন্দ্র ঘোষ, গোপীনাথ সাহা, ননীগোপাল মুখোপাধ্যয় সব সব ঝাপসা হয়ে যাচ্ছে। পৃথিবী দুলে উঠছে। একটা কোলাহল ক্ষীণ শোনা গেল। মাথাটা ঝুঁকে পড়ল তাঁর শেষ লেখা ‘আত্মপরিচয়’ এর পাতাগুলির উপর।

মুহূর্তে খবর হাওয়ায় ছড়িয়ে পড়ল। ভিড় ভেঙে পড়ল। ১৯৭১ সালের ১৩ইমার্চ চন্দননগর চুঁচুড়া তথা বাংলার চোখের পাতায় পাতায় বর্ষা নেমে এল। ফুলে ফুলে ঢেকে গেল এক বিপ্লব জ্যোতিষ্কের নশ্বর দেহ। ছবি হয়ে টাঙানো হয়ে গেল দেওয়ালে। বছরে একবার মাল্যদান।

মুহূর্তে খবর হাওয়ায় ছড়িয়ে পড়ল। ভিড় ভেঙে পড়ল। ১৯৭১ সালের ১৩ইমার্চ চন্দননগর চুঁচুড়া তথা বাংলার চোখের পাতায় পাতায় বর্ষা নেমে এল। ফুলে ফুলে ঢেকে গেল এক বিপ্লব জ্যোতিষ্কের নশ্বর দেহ। ছবি হয়ে টাঙানো হয়ে গেল দেওয়ালে। বছরে একবার মাল্যদান। যে দার্শণিক ঔদার্যের আদর্শের বীজ বপন করার চেষ্টা কেছিলেন এই বঙ্গে তার অঙ্কুরোদগমের চেষ্টাই করা হল না। কোনও এক দলীয় প্রভুত্ব ও মৌলবাদী ক্ষমতায়নের বিপরীতে থাকতে গেলে যে আপোষহীন সাধনা দরকার, তার জীবন্ত উদাহরণ মাস্টারমশাই। জীবনের শেষ দিন অবধি তিনি অরবিন্দ ঘোষের উপাষক। তিনি যোগাভ্যাস করে গেছেন ভারতীয় সনাতন পদ্ধতি মেনে। বিদেশি দর্শনের নিষ্ঠ পাঠক। সমাজবাদ ও কমিউনিষ্ট ম্যানিফেষ্টোর ভক্ত পাঠক শুধু তাঁর চর্চা ও প্রয়োগে সচেষ্ট থেকেছেন শেষ নিশ্বাস অবধি। উদার সমুদ্রের নেতৃত্ব সমস্ত দর্শণকে গ্রহণ করে মানুষের মুক্তির পথ নির্ণায়ক হয়ে ওঠেন। আমরা দর্শণ ভুলে ক্ষুদ্র ক্ষমতা দখলের ঘৃণ্য রাজনীতির গোলকধাঁধায় মাষ্টামশাইদের শুধু আনুষ্ঠানিক শহিদ স্মরণে মালা চড়িয়ে রক্তঋণ শোধের কথা বলি। শুভ্র তোয়ালে বিছানো কুর্সির কিস্যায় ভুলে যাই সব। ভুলে যাই তাহাদের কথা। ক্ষমা করবেন মাস্টারমশাই আমরা আপনার প্রিয় ছাত্র হয়ে উঠতে পারলাম না। নতজানু আজ ইতিহাসের কাছে।

ঋণ স্বীকার :

১। বিপ্লবাচার্য অধ্যাপক জ্যোতিষচন্দ্র ঘোষ রচনাসংগ্রহ, অধ্যাপক জ্যোতিষচন্দ্র ঘোষ জন্মশতবর্ষ কমিটি, প্রকাশকাল ১৯৮৪।

২। অধ্যাপক জ্যোতিষচন্দ্র ঘোষ জন্মশতবর্ষ স্মরণিকা।

৩। অবিস্মরণীয়: গঙ্গানারায়ন চন্দ্র

৪। স্মরণীয় স্মরণ: অমলকুমার মিত্র

৫। সূর্য সেন চট্টগ্রাম সশস্ত্র বিপ্লব ও স্বাধীনতা সংগ্রাম: অমলেন্দু দে

স্মৃতিচারণমূলক লেখা: শচীনন্দন চট্টোপাধ্যায়, গনেশ ঘোষ, গঙ্গানারায়ন চন্দ্র, প্রতাপ বড়াল, বিজয় মোদক, বিনয় চৌধুরী। এ ছাড়াও বিভিন্ন পত্র-পত্রিকা।

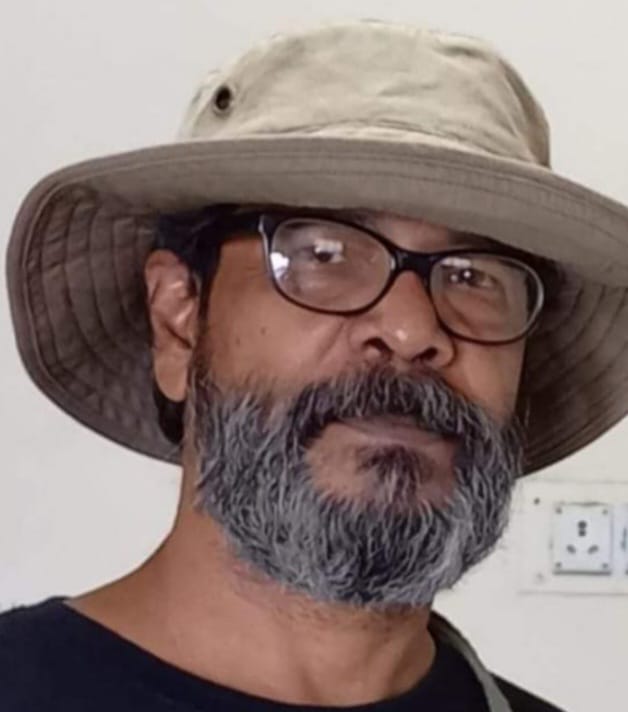

আঞ্চলিক ইতিহাস ও বিস্মৃত বাঙালি রজত চক্রবর্তীর চর্চার প্রিয় বিষয়। বর্তমান পত্রিকা, ভ্রমণআড্ডা, হরপ্পা, পরম্পরা, মাসিক কৃত্তিবাস, নতুন কৃত্তিবাস ইত্যাদি নানা পত্রিকায় তাঁর লেখালেখি দেখা যায়। পঞ্চাননের হরফ, গৌরপ্রাঙ্গনের গোরা, আশকথা পাশকথা, পান্থজনকথা তাঁর উল্লেখযোগ্য বই। বাংলার হারিয়ে যাওয়া ইতিহাসের খোঁজে 'ধুলো মাটি বাংলা' প্রকাশিতব্য।

One Response

এই ধারাবাহিক লেখাটি পড়ে মাষ্টারমশাই জ্যোতিষচন্দ্র ঘোষের স্বাধীনতা আন্দোলনে তাঁর যে অবদান তা জানতে পেরে সমৃদ্ধ হলাম । মাষ্টারমশাইকে নতজানু হয়ে প্রণাম জানাই। রজতদার এক অভিনব প্রয়াস, আরও হারিয়ে যাওয়া নক্ষত্রদের সম্বন্ধে জানতে পারলে ভালো লাগবে ।