১

জোড়াসাঁকো ঠাকুরবাড়ি পেরিয়ে গণেশ টকিজ। অটো থেকে নেমে ডান দিকে সামান্য এগিয়ে গেলেই ‘ভীমচন্দ্র নাগ’। সেখানে একটা জাম্বো সাইজের রসোগোল্লা ও ক্ষীরের চপ খেয়ে কয়েক পা এগিয়ে উঠলাম আর একটা অটোয়। তার পর নেমে, কয়েক পা হেঁটে ট্রামলাইন পেরিয়ে পেল্লাই লাল বাড়ির সামনে। এটাই স্যর কৈলাস বসুর বাড়ি। কৈলাস বোস স্ট্রিট যাঁর নামে। বাড়ির দুই দিকে দুই মহল, মাঝখান-চেরা প্রবেশপথ। ঢুকে গেলাম। কয়েক কদম বাড়িয়ে বাঁয়ে আর একটা দরজা, বাড়ির সামনের অংশের পথ, এই অংশে থাকেন পৃথ্বী বসুরা। স্যর কৈলাসচন্দ্রের নাতির ছেলে। শীতের রোদে উদ্ভাসিত সাবেক ছড়ানো উঠোন। উঠোনে পা দেওয়ামাত্র কেলাসিত ইতিহাসের শিরশিরানি। এই উঠোন আসলে ঠাকুর দালান, এখানে দুর্গাপুজো হয়। কৈলাস বোসের বাড়ির পুজোও বিখ্যাত।

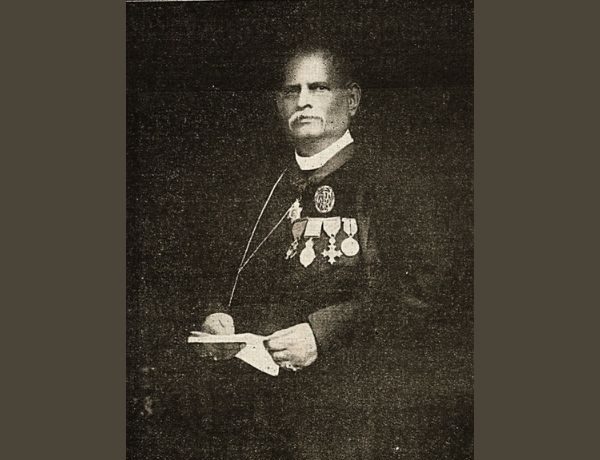

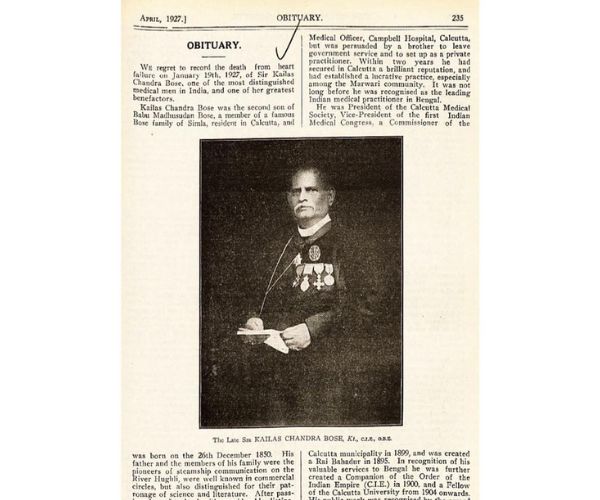

কৈলাসচন্দ্র ছিলেন ভারত-বিখ্যাত চিকিৎসক, জন্ম ১৮৫০ সালের ২৬ সেপ্টেম্বর। আর ১৯২৭-এর ১৯ জানুয়ারি তাঁর মৃত্যু। তাঁকে নাইট উপাধি দিয়েছিল ইংরেজ সরকার। লক্ষ্মী ও সরস্বতীর বরপুত্র ছিলেন স্যর কৈলাস। এই বাড়ির সামনের অংশ হেরিটেজ, বিপরীতের অংশটি মামলা-মকদ্দমা জর্জর, নানা গাছ সে বাড়ির গায়ে গজানো, জড়ানো। অথচ কোর্টের যে তালা, তা খুললেই ঐশ্বর্য, কিন্তু তালা ভেঙে কে এই অহল্যা উদ্ধার করবে, কবেই বা হবে– কেউ জানে না। অন্য দেশ হলে, এ সব মিউজিয়াম করে রাখা হত, টিকিট কেটে দেখানো হত, বিদেশিরা আহা-উহু করতেন, দেশিরা কলার তুলতেন।

উঠোনে এবার যাঁকে দেখলাম, চোখ কচলিয়ে বুঝলাম, তিনি আর কেউ নন, শ্রীরামকৃষ্ণ। না, চোখের ভুল নয়, আবার সত্যি সত্যিও নয়। কে যেন কানে কানে বলল, ‘আরে ঘাবড়াসনি, এ আসল রামকৃষ্ণ নন, সেজে এসেছে। তোকে একটা গল্প শোনাবে বলে।’ যদিও এত ভাল সাজসজ্জা যে ঠাকুর নিশ্চিত মূর্ছা যেতেন। চোখ আরও কচলাতে হল, কৈলাসচন্দ্রও যে এলেন! বুঝতে ভুল হয়নি, কারণ এই লেখাটা লেখার লক্ষ্যে স্যর কৈলাসের অনেক ছবি দেখেছি। ঠাকুর রামকৃষ্ণ ঠাকুর দালানের একেবারে মাটিতে বসে পড়েছেন, সামনেই এসে দাঁড়িয়েছেন কৈলাস। আসপাশে কয়েক জন ভৃত্যকেও দেখা যাচ্ছে। রামকৃষ্ণের শরীরটা ভাল যাচ্ছে না। গলায় ক্যানসার ভোগাচ্ছে। চিকিৎসা করছেন স্যর কৈলাসও। রামকৃষ্ণের পাশে জনা দুই সম্ভ্রান্ত জন বসেছেন, ক্রমে যাঁরা এসেছেন দৃশ্যে।

– শরীর এখন কেমন বোধ করছেন? গাঢ় গলায় রামকৃষ্ণকে কৈলাসের প্রশ্ন।

রামকৃষ্ণ কিছু বললেন না। শুধু ভুবন-ভোলানো সেই হাসিটা হাসলেন।

– কিছু একটা বলুন, কৈলাসের কণ্ঠস্বর উতলা।

– কি তুমি আমার কান ছিঁড়বে না? ফ্যাসফ্যাসে গলায় এই বাক্যটি বলে রামকৃষ্ণ হেসে যেন গড়িয়ে পড়লেন।

– কি রামচন্দ্র তুমি কিছু বলবে না?

একটু লজ্জিত হলেন কৈলাস। মনে পড়ে গেল রামচন্দ্র দত্তের কাঁকুড়গাছি বাগানবাড়ির কথা।

– আমি আর কী বলব ঠাকুর! ঠাকুরের পাশে বসে থাকা সৌম্যদীপ্ত এক ব্যক্তির উচ্চারণ। মৃদু একটা হাসি তাঁর ঠোঁটে।

আচ্ছা, তাহলে ইনিই রামচন্দ্র দত্ত। যিনি নানা গুণের অধিকারী। রসায়নবিদও। পিছন থেকে আর ব্যক্তি বলে উঠলেন, ‘তা হলে দর্শকের জন্য বলে দাও না হে সে দিনের সেই ঘটনাটা।’ হ্যাঁ, ওই ব্যক্তির চোখ আমারই দিকে। হ্যাঁ আমিই তো দর্শক। একমাত্র।

রামচন্দ্র বললেন, ‘তখনও ঠাকুরের সঙ্গে কৈলাসচন্দ্রের পরিচয় হয়নি। আমি ভাবলাম ওঁর রোগ সারানোর জন্য কৈলাসকেও দরকার। নিয়ে গেলাম কাঁকুড়গাছির বাগান বাড়িতে, সেখানেই ঠাকুর উঠেছেন। কৈলাসের তো ঠাকুরে খুবই অবিশ্বাস। আমায় বললে, ‘ঠাকুর যদি অসামান্য হতেন, তা হলে সামান্য মানুষের মতো তাঁর রোগটি কেন?… তিনি যদি ভগবান, তবে নিজের অসুখ সারাতে পারেন না কেন?’ তার পর সব বাঁধ ভেঙে দিয়ে বললে, ‘রেখে দাও তোমার ঠাকুর। আমি সাধু-সন্ন্যাসী ঢের দেখেছি— সমস্ত ভণ্ডামী ছাড়া আর কিছু নয়। সাধু মানুষের আবার অসুখ কি— আমার ইচ্ছা তাঁর কান দুটি টেনে ছিঁড়ে দিই—তা হলে বুঝতে পারবে কেমন ডাক্তার।’ টানা বলে গিয়ে থামলেন রামচন্দ্র। পিছনের ওই অজানা ভদ্রলোকটি বলে উঠলেন তার পর, তার পর…

হাসি চওড়া করে রামচন্দ্র আবার শুরু করলেন। ‘তার পর, কৈলাসকে ঠাকুর ডাকলেন। সঙ্গে আমিও গেলাম। এক-দু’ কথার পর ঠাকুর বলেন কি, তা ডাক্তার তুমি আগে আমার রোগ দেখবে, না কান দুটো ছিঁড়ে নেবে। তারপর মধুর স্বরে মোক্ষম প্রশ্ন– ডাক্তার বলতে পারো আমার কান দুটো তো অতিরিক্ত লম্বা নয়— তবে তোমার সে দুটির উপর এত ঝোঁক পড়ল কেন?’

– আমি তো হতবাক। ঠাকুর তো আমাদের কথাবার্তা শোনেননি, তা হলে এই কথাগুলি জানলেন কী করে… এ তো আশ্চর্য ব্যাপার… আমার চোখ খুলে গেল… বলে উঠলেন কৈলাস।

হঠাৎ কে যেন বলল, ‘কাট’। কে বলল দেখা গেল না। শোনা গেল, ‘আজ আর নয়… প্যাক আপ–’

২

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণকেই ধ্যানজ্ঞান করেছিলেন কৈলাসচন্দ্র। ‘তিনি’ বিনা তিনি মণি হারা ফণি, এটা মোটেই অত্যুক্তি নয়। মাকালীর প্রতিও তাঁর ভক্তি ছিল। এই বাড়ির এই অংশের গেট পেরিয়ে পরের দিকের অংশে পৌঁছানো, তার গেট পেরিয়ে ঢুকতেই দেখা গেল কৈলাসচন্দ্রের একটি তৈলচিত্র, পাশেই কালীর ছবি, আরও কয়েকটি ছবি ছড়ানো দেওয়ালে, কয়েকটির রং উঠে কঙ্কালসার। বাড়ির এই অংশে থাকেন কৈলাসের আর এক উত্তরসূরি সর্বাণী বসুরা। বেশ কিছু সময় এইখানেই দুর্গাপুজোটি চলেছিল। সর্বাণীদেবীর বাবা বলাই বসু তা করতেন। তাঁর মৃত্যুর পর আবারও বাড়ির প্রথম অংশের ঠাকুর দালানে ফিরে যায় এই পুজো। অভিনব কায়দায় এই পুজো শুরু করেন কৈলাস। তো অভিনবত্বটা কী, সর্বাণীদেবী জানালেন, ‘পুজোর দুর্গামূর্তিকে বলা হয় সর্বসুন্দরী। মানে, সব দিক থেকে দেখা যায়। এমনিতে আপনি দুর্গামূর্তির পিছনে গিয়ে দেখতে পারেন না। এক্ষেত্রে সম্ভব হয়, সব দিক থেকে ঘুরে আপনি সেই মূর্তি দর্শন করতে পারেন। মানে সব কটি ডায়ামেনশনেই দেখা যায়। এবং দেবীর পুত্রকন্যাদের যে মূর্তি, সেইগুলি খোলা-পরা করা যায়। এমনটা খুবই বিরল, তাই না! তা ছাড়া, তখন মণ্ডপ তৈরিতে যে থামগুলি ব্যবহার করা হত সে সময়ে, সেইগুলি ছিল কাচের। আলো পড়ে তার সৌন্দর্য ঝিকিয়ে উঠত। এখন অবশ্য কাচের বদলে বাঁশ ব্যবহার করা হয়। বাকি আচার সেই আগের মতোই আছে কিন্তু।’

জানতে চাইলাম, পুজো কবে থেকে শুরু হয়েছিল?

সর্বাণীদেবী একটু ভেবে জানালেন, ‘১৮৮১ সালে।’ তার পর বললেন, ‘শুনুন আর একটা কথা। স্যর কৈলাসচন্দ্র বোসের ছিল অসাধারণ স্মৃতিশক্তি। দুর্গাপুজোর সমস্ত মন্ত্র তাঁর কণ্ঠস্থ ছিল। পুরোহিতের ভুল তিনি ধরিয়ে দিতেন। বহু গানও তাঁর কণ্ঠস্থ ছিল বলে শুনেছি।’ সর্বাণীদেবীর সেই বৈঠকখানায় অতি পুরনো দুর্গামূর্তির ছবিও ঝোলানো। বিরাট জানালা খুলে দিতে তাতে এসে আলো পড়ল, হঠাৎ একটা দমকা হাওয়া এল, ছবিটা এ প্রান্ত থেকে ও প্রান্ত পর্যন্ত নড়ে উঠল। কে যেন আমার কানে কানে বলল, ‘কৈলাস এলেন!’

আরও পড়ুন: রংতুলি ক্যানভাসে অচেনা সৌমিত্র

‘শুনুন রামকৃষ্ণের প্রসঙ্গে একটা কথা আপনাকে বলে রাখা দরকার। মত্যুর সময় কৈলাস ডাক্তার তিন বার ঠাকুর বলে উঠেছিলেন। তখন তাঁর ঘরে ঝোলানো রামকৃষ্ণের ছবিটা পড়ে যায়। আমি নিজের চোখে দেখেছি। তবে এটা হল গিয়ে বিশ্বাসীর কথা। আপনি তো আবার নাস্তিক।’ হাওয়ার শব্দটা থামল।

৩

সেটা ১৮৭৮ সাল। ৭৭-৭৮ নম্বর সুকিয়া স্ট্রিটে, অর্থাৎ এইখানে এই অট্টালিকা তৈরি করেন নামী চিকিৎসক কৈলাস। যা ক্রমে সে সময় অত্যন্ত কর্মচঞ্চল এবং গুরুত্বপূর্ণ বাড়ি হিসেবে চিহ্নিত হয়। চিকিৎসক হিসেবে কৈলাসচন্দ্রের নামও ছড়িয়ে পড়তে থাকে। চিকিৎসা পরিষেবায় তাঁর কৃতিত্ব সোনার হরফে লেখা হতে থাকে। কলকাতার সিমলার বসু পরিবারে কৈলাসের জন্ম, মধুসূদন বসুর দ্বিতীয় এই সন্তানটি ১৮৭৪ সালে কলকাতা মেডিকাল কলেজ থেকে ডাক্তারি পাশ করেন এবং ক্যাম্পবেল হাসপাতালে মেডিকাল অফিসার হন। তার পর ভাইয়ের পরামর্শে চাকরি ছেড়ে স্বাধীন চিকিৎসা ব্যবসা শুরু করে দেন। এবং তাতেই একেবারে হু-হু করে উত্থান হতে থাকে তাঁর। স্যর কৈলাসের মৃত্যুর পর, তাঁকে নিয়ে একটি স্মরণিকা লেখে চালতাবাগানের শ্রীগৌড়ীয় বৈষ্ণব সম্মিলনী। সেখানে ছোট করে তাঁর সম্পর্কে মোটামুটি একটি পূর্ণ লেখা পাওয়া যায়–

‘‘কৈলাসচন্দ্র চিকিৎসক-সমাজের অলঙ্কার ছিলেন। তিনি অস্ত্র-চিকিৎসায় সুনিপুণ, নিদানে বিচক্ষণ ছিলেন। ভারতের ও ইংল্যান্ডের বহু সাহিত্যিক ও বৈজ্ঞানিক প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে কৈলাসচন্দ্রের ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ ছিল। তিনি চিকিৎসা সম্মন্ধীয় নানা সাময়িক পত্রে বিশেষ গবেষণাপূর্ণ মৌলিক লেখা লিখিয়াছিলেন, সেগুলি ইংল্যান্ড ও আমেরিকার অনেক গবেষণাপত্রে পুনর্মুদ্রিত হইয়াছিল। ডায়াবিটিস, কলেরা, কুইনাইন প্রভৃতি মৌলিক প্রবন্ধগুলি চিকিৎসক মণ্ডলী নজির বলিয়া গ্রহণ করিয়াছিলেন। কোকেন সম্মন্ধে তিনি যে প্রবন্ধ লিখিয়াছিলেন তাহা শুধু যে ভারতের পত্রিকাদিতে সম্পূর্ণ রূপে উদ্ধৃত হইয়াছিল তাহা নহে; জার্মান ফরাসি প্রভৃতি সাময়িক পত্রেও ইহা অনূদিত হইয়াছিল।”

এই পুস্তিকায় কৈলাসের প্রকাশিত প্রবন্ধ তালিকা দেওয়া হয়েছিল। তা ছাড়া কালাজ্বরের ওষুধ নিয়ে তাঁর কাজ ছিল একেবারে প্রণিধানযোগ্য। এ ক্ষেত্রে কৈলাসের কাজের মর্যাদা সম্পূর্ণ মেলেনি বলেই মনে করেন তাঁর বংশধরদের অনেকে। তিনি ১৯০৪ সালে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সাধারণ ফেলো নির্বাচিত হন। পর পর চার বার তিনি ওই পদ পান। ভারতীয় মেডিকাল কংগ্রেসের সহ-সভাপতি ছিলেন তিনি। মাড়োয়ারি পার্সি ব্যবসায়ীদের মধ্যে তাঁর প্রবল খ্যাতি ছিল। নানা সামাজিক কাজে তাঁর যে গগনচুম্বী অবদান, তা সম্ভব হয়েছিল ব্যবসায়ী মহলে কৈলাসের এই মান্যতার ফলে। তাঁর আহ্বানে লক্ষ লক্ষ টাকার ডোনেশন জমা পড়ে যেত। ঘনশ্যাম দাস বিড়লা, বদ্রীদাস গোয়েঙ্কার মতো শিল্পপতিরা স্যর কৈলাসচন্দ্রের মৃত্যুর পর শববহনে কাঁধ দিয়েছিলেন, জানাচ্ছিলেন কৈলাসের বংশধর পৃথ্বী। অর্থ সংগ্রহ করে কংগ্রেসের তহবিলেও দিয়েছেন নানা সময়ে। পৃথ্বী বসু জানাচ্ছেন, তিনি দাদুর কাছে শুনেছেন গান্ধিজি এসেছিলেন তাঁদের বাড়িতে, কংগ্রেসের জন্য ফান্ড সংগ্রহের লক্ষ্যে। তাঁর মৃত্যুর পর ইন্ডিয়ান মেডিকাল গেজেটে প্রকাশিত নিবন্ধ থেকে জানা যায়, তিনি পুরীতে একটি ধর্মশালা তৈরির জন্য চল্লিশ হাজার টাকা অনুদানের ব্যবস্থা করে দিয়েছিলেন। পুরী হাসপাতালে মহিলা ওয়ার্ড চালু করতেও তেরো হাজার টাকা দেন। ইংরেজের থেকে বহু খেতাব যেমন রায়বাহাদুর, কম্পেনিয়ন অফ দ্য ইন্ডিয়ান এম্পায়ার, কাইজার-ই-হিন্দ, নাইট ইত্যাদি প্রভৃতি পেলেও ব্রিটিশের প্রতি ‘তোমার পূজার ছলে তোমায় ভুলেই থাকি’-র নজর ছিল কৈলাসের।

কলকাতার সিমলার বসু পরিবারে কৈলাসের জন্ম, মধুসূদন বসুর দ্বিতীয় এই সন্তানটি ১৮৭৪ সালে কলকাতা মেডিকাল কলেজ থেকে ডাক্তারি পাশ করেন এবং ক্যাম্পবেল হাসপাতালে মেডিকাল অফিসার হন। তার পর ভাইয়ের পরামর্শে চাকরি ছেড়ে স্বাধীন চিকিৎসা ব্যবসা শুরু করে দেন। এবং তাতেই একেবারে হু-হু করে উত্থান হতে থাকে তাঁর।

তা বলে কৈলাসের ঠাটবাট কম ছিল না। সুকিয়া স্ট্রিটে রাস্তার দু’দিকেই বাড়ি। বিধান সরণিতে একটি বাড়িতে তাঁদের কাজের লোকজন থাকতেন, সিমলা স্ট্রিটে এক বাড়িতে কোচোয়ানরা থাকতেন। তা ছাড়া, পুরীতে বিরাট সমুদ্রমুখী অবসর আবাস, দার্জিলিংয়েও। ঠাকুরভক্ত ছিলেন বলে দক্ষিণেশ্বরে বাগানবাড়ি করেন। শেষ প্রায় ১৫ বছর কৈলাসচন্দ্র পায়ের সমস্যায় হাঁটতে পারতেন না, তখন তাঁকে আশ্চর্য এক ধরনের চেয়ারে বসিয়ে কাঁধে করে চলাফেরা করতেন চার বাহক। পুরীতে যেতেন মাঝেমধ্যেই, তখন বাথরুমে স্নান করলেও সমুদ্র থেকে বালতি বালতি জল তুলে আনা হত। কৈলাসের অনুরোধে ফোর্ট উইলিয়ামের ব্যান্ড যাকে কেল্লার ব্যান্ড বলা হয়, তা বাজানো হয় তাঁর ছোট ছেলের বিয়েতে। যা আগে কখনও কোনও সাধারণ নাগরিকের বিয়েতে বাজানো হয়নি, সম্ভবত পরেও নয়। সেই বিয়ের শোভাযাত্রা (সুকিয়া স্ট্রিট থেকে গরানহাটা) দেখার জন্য হিন্দু স্কুল নাকি ছুটি দেওয়া হয়েছিল।

ইতিহাসে আমরা বরাবরই তিরিশের নীচে। সেই পথেই কৈলাস বসুর ইতিহাসের লাশটি গঙ্গায় ভেসে হারিয়েছে। তাঁর লেখাপত্র কিছুই প্রায় পাওয়া যায় না। অন্তত সহজে মেলে না। সাহিত্যে তাঁর কিছু ব্যুৎপত্তি ছিল বলে জানা গেলও, সে ব্যাপারে হাতেগরম কোনও প্রমাণ আমাদের হাতে নেই। নে-ই। শূন্য। প্রায় শূন্য থেকে কেউ যদি শুরু করেন। জানি না!

দেখতে দেখতে বেলা পড়ে এল। কৈলাসচন্দ্র বসুর বাড়িতে ঘুরে তথ্যতল্লাশের কাজও শেষ হয়েছে। এবার রাস্তায় এসে পড়লাম। একটা হলুদ ট্যাক্সির দিকে এগিয়ে যাচ্ছি। এর পর এ ছাড়া কোনও কিছুতেই তো চড়া মানায় না। কানে সেই হাওয়ার আওয়াজ এল– ফিরে যাও, ইতিহাস ক্লান্ত, অভিমানী। অন্ধকারে কেন ঘুরছ আলোর পৃথিবী!

তথ্যসূত্র:

১। কৈলাস বসুর পরিবারের সর্বাণী বসু ও পৃথ্বী বসু

২। ইন্ডিয়ান মেডিকাল গেজেট

৩। চালতাবাগান শ্রীগৌড়ীয় বৈষ্ণব সম্মিলনী স্মরণিকা

ছবি সৌজন্য: পৃথ্বী বসু, Facebook, Wikimedia Commons

পেশায় সাংবাদিক নীলার্ণব বিভিন্ন বাংলা সংবাদপত্র ও পত্রিকায় নিয়মিত লেখালেখি করেন। গল্প কবিতা ও ফিচার লেখায় সমান আগ্রহ ও দক্ষতা রয়েছে। প্রকাশিত বই রাতের কাহিনী, অসংলগ্ন রিপোর্টাজ, হাওয়ার আওয়াজ।