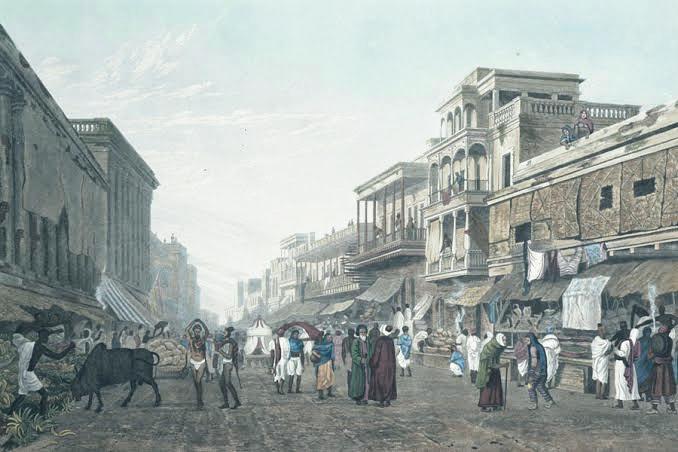

শহর কলকাতা গড়ে ওঠার সময়ে, কলকাতার গল্গাথা থেকে ‘প্রাসাদের নগরী’ হয়ে ওঠার সময়ে, ব্রিটিশ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির বাণিজ্যের সূর্য যখন মধ্য গগনের দিকে যাচ্ছে, সেই সময়ের পৃথিবীর বিভিন্ন কোণ থেকে ব্যবসায়ীরা এই শহরে নিজেদের ভাগ্য ফেরাতে হাজির হয়েছিল— যারা ক্রমে এই শহরের অপরিচ্ছেদ্য অঙ্গ হয়ে উঠেছে একসময়ে। এবার তাদের গল্প। (Kolkata History)

আর্মেনিয়ান

ইংরেজরা যখন ভারতবর্ষে নিজেদের জমি তৈরি করার চেষ্টা করছে, তার অনেক আগেই আর্মেনীয়রা নিজেদের দেশে পারস্যের সাফাভিদ আর অটোমান সাম্রাজ্যের রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষে ক্ষতবিক্ষত হয়ে ভারতবর্ষে এসে আশ্রয় নিয়েছিল। এদেশের মাটি তাদের চেনা, সেই অ্যালেকজান্ডারের আমলে এদেশের সঙ্গে পরিচয়। আপাত শান্তিপ্রিয় আর নির্ঝঞ্ঝাট আর্মেনীয়দের এদেশ শাসন করার অভিপ্রায় কোনওদিনই ছিল না, তাই মাথাগোঁজার জায়গা পেতে তাদের বিশেষ অসুবিধে হয়নি। এদেশে আসা ইস্তক তারা যে কাজে পটু, সেই ব্যবসাবাণিজ্য নিয়েই থেকেছে। সুরাট, মাদ্রাজে নিজেদের থাকার জায়গা বানিয়ে নিয়েছে। ফার্সি তাদের কথ্যভাষা হওয়ার দরুণ মোঘল দরবারে নিজেদের জায়গা বানিয়ে নিতে অসুবিধে হয়নি, আর সেখানে তাদের বিশ্বাসযোগ্যতা এতটাই হয়ে ওঠে যে আকবর বাদশার খ্রিস্টান স্ত্রী জন্মসূত্রে আর্মেনীয় ছিলেন বলে জানা যায়। স্বাভাবিকভাবেই আর্মেনীয়রা পূর্ব ভারতে এসে পৌঁছে গিয়েছিল ব্রিটিশরা বাংলায় এসে পৌঁছনোর আগেই। কলকাতায় পুরনো আর্মেনিয়ান চার্চে ১৬৩০ সালে রেজাবিবি সুকিয়ার কবর এই শহরে প্রথম খ্রিস্টান কবর আর সেখান থেকে জানা যায় এই অঞ্চলে আর্মেনীয়দের যাতায়াত শুরু হয়ে গিয়েছিলো শহর তৈরি হওয়ার ষাট বছর আগেই।

ব্রিটিশ বণিককুল যখন বাংলায় নিজেদের জমি তৈরি করছে, তখন পর্তুগিজরা আর আর্মেনীয়রা বাংলায় পৌঁছে গেলেও ব্রিটিশরা যতটা দুশ্চিন্তায় ছিল পর্তুগিজদের ব্যাপারে, ঠিক ততোটাই নিশ্চিন্ত ছিল আর্মেনীয়দের নিয়ে। একে পর্তুগিজরা সাম্রাজ্যবাদী, তার ওপরে তারা ক্যাথলিক— শুধু সাম্রাজ্য বিস্তার নয়, ভারতের পশ্চিম আর দক্ষিণ উপকূলে আগ্রাসী ধর্মান্তরকরণ করেছে তারা। অন্যদিকে আর্মেনীয়রা ধর্মের ব্যাপারে গোঁড়া হলেও নিজেদের চার্চ নিয়েই ব্যস্ত থাকে, ধর্মান্তরীকরণ অপছন্দ করে আর সর্বোপরি নিজেদের ব্যবসা-বাণিজ্য নিয়ে ব্যস্ত থাকে। ইংরেজদের কপাল ছিল নিতান্তই ভালো, দিল্লির বাদশার বাহিনী পর্তুগিজদের বাংলা থেকে উৎখাত করে দিলেন, তারা আশ্রয় নিলো সুদূর চট্টগ্রামে। সাবধানী ইংরেজরা অনেক বছর ধরে আর্মেনীয়দের দিকে নজর রেখে আশ্বস্ত হল আর্মেনীয়রা একেবারে নির্বিবাদী, বরং তাদের হাতে রাখলে নবাব-বাদশাদের সঙ্গে ফার্সি ভাষায় লেনদেন করতে সুবিধে হবে— যে কারণে ১৬৮৮ সালে আর্মেনীয়দের বাণিজ্যে বিশেষ সুবিধে দেওয়া নিয়ে তাদের সাথে এক চুক্তি সই করে ইংরেজরা।

ধর্মভীরু আর্মেনীয়রা ১৬৮৮ সালেই একটা চার্চ বানিয়েছিল কলকাতা থেকে কিছু দূরে। এই শহরে আর্মেনীয়দের জনসংখ্যা ক্রমে বাড়তে থাকায় শহরেই একটা চার্চ বানিয়ে ফেলল ১৭২৪ সালে। আর্মেনিয়ান শিশুদের নিজেদের ভাষা, সংস্কৃতি আর ধর্মীয় আচার শেখাতে চার্চের অদূরে এক আর্মেনীয়ের বাড়িতে একটা ইস্কুল চালু করা হল ১৭৬৭ সালে। আর্মেনীয়দের জনসংখ্যা বেড়েই চলল, দরকার হল একটা ইস্কুল প্রাঙ্গণের— আর্মেনিয়ান চার্চের অদূরে ৩৫৮, ওল্ড চায়না বাজার স্ট্রিটে। চিরকালই তারা ধর্মের ব্যাপারে গোঁড়া তাই নিজেদের স্বাতন্ত্র্য বজায় রাখতে আর্মেনিয়ান কলেজ চালু হল ১৮২১ সালে। ১৮৮৪ সালে পার্কস্ট্রিট আর ফ্রি-স্কুল স্ট্রিটের সংযোগস্থলের পাশে সাহিত্যিক উইলিয়াম থ্যাকারের জন্মভিটে কিনে নিয়ে আর্মেনিয়ান কলেজ তার স্থায়ী ঠিকানায় চলে যায়। শহরে তখন কয়েক হাজার আর্মেনীয়। কলকাতার বুকে সেই কলেজ, চার্চ দাঁড়িয়ে আছে আজও, নেই শুধু আর্মেনীয়রা। শহরে তাদের সংখ্যা আজ দেড়শ’রও কম।

গ্রিক

ব্রিটিশরা জানত যে যত বিদেশি ব্যবসায়ী শহরে আস্তানা বানাবে, ততই তাদের লাভ। তাই যে দেশগুলো সাম্রাজ্যবিস্তারের চেয়ে ব্যবসা বিস্তারে আগ্রহী, তাদের এই শহরে ব্রিটিশরা সাদরে বরণ করে নিয়েছিল আর দিয়েছিল হরেক রকমের সুযোগসুবিধা। তাই ১৭১৩ সালে শহরের প্রথম গ্রিক কবর হারিয়ে গেলেও দ্রাস্কোগ্লৌ ফিলিপৌপোলিস নামে এক গ্রীকের ১৭২৮ সালের কবর ১৯৯৯ সালে খুঁজে পাওয়া গেলে বোঝা যায় শহর গড়ে ওঠার কিছুদিনের মধ্যে গ্রিকরাও পৌঁছে গিয়েছিল। আর্মেনীয়, ইহুদি, পার্শি বা চিনাদের মতো নতুন জায়গায় ধর্মের ব্যাপারে গোঁড়া গ্রিকদেরও দরকার হয়ে পড়ল একটা চার্চ আর গোরস্থান। আর্মেনিয়ান চার্চের কাছেই আমড়াতলায় কলকাতার প্রথম গ্রিক চার্চ প্রতিষ্ঠিত হয় ১৭৭৭ সালে। সেই চার্চ সংলগ্ন জায়গাতেই তৈরি হয় গোরস্থান। কিন্তু সময়ের সঙ্গে ওই অঞ্চল এতই জনবহুল হয়ে যায় যে সেখানে পৌঁছনো দুষ্কর হয়ে পড়ে। ১৯২০ সালে সেই চার্চ ও গোরস্থানের জমি বিক্রি করে কালীঘাট ট্রাম ডিপোর কাছে জমি কিনে নতুন চার্চ বানায় গ্রিকেরা, আর ফুলবাগানের পাশে নিজেদের গোরস্থান বানিয়ে নেয়।

গ্রিকরা কোনওদিনই এই শহরকে নিজের মনে করেনি— তাই কলকাতা থেকে রাজধানী স্থানান্তরের পরে সময়ের সাথে শহর যখন তার গুরুত্ব হারাতে শুরু করল, গ্রিকদের সংখ্যাও কমতে লাগল দ্রুত। শহরে গ্রিক জনসংখ্যা কমতে কমতে এখন এক। আর তাদের স্মৃতি হিসেবে দাঁড়িয়ে আছে হেয়ার স্ট্রিটের র্যালিস্ বিল্ডিং, বর্তমানের সুরেন্দ্রনাথ ব্যানার্জি পার্কের মধ্যে ‘পানিওতি মনুমেন্ট’ আর ফুলবাগান মোড়ের নিঃসঙ্গ গ্রিক গোরস্থান। গ্রিক চার্চে রবিবারের প্রার্থনা এখনও হয়, কিন্তু তা বাংলায়।

চিনা

চিনারা ঠিক কবে কলকাতায় বসবাস শুরু করে, সেটা বলা মুশকিল। আট্চিউ টংকে যদিও বাংলায় প্রথম চিনা হিসেবে মান্যতা দেওয়া হয়, যার নামে কলকাতার অদূরে অছিপুর বলে একটা গঞ্জ গড়ে উঠেছে, আর সেখানে তাঁর সমাধি কলকাতার চিনাদের কাছে এক পুণ্যক্ষেত্র। হালে হদিস খুঁজে পাওয়া সেই আমলের দলিল-দস্তাবেজ থেকে জানা গিয়েছে ১৭৭৮ সালে আট্চিউ টং (বাংলায় যাকে অছি সাহেব বলে ডাকা হত) কলকাতায় আসেন আর পৌঁছেই ওয়ারেন হেস্টিংসের কাছে চায়ের পেটি নিয়ে হাজির হন। অছি সাহেব ভালোই জানতেন যে কোন ফুলে সাহেব-দেবতারা তুষ্ট হবে। হেস্টিংস এই চায়ের মধ্যে দেখেন কোম্পানির বিস্তর টাকা বানানোর সম্ভাবনা, তাই খুশি হয়ে অছিকে কারখানা বানানোর জন্যে বার্ষিক ৪৫ টাকার বিনিময়ে ৬৫০ বিঘা জমির ইজারা দিয়ে দেন আর অছি নিজের দেশ থেকে ১১০ জন প্রশিক্ষিত চিনা শ্রমিক নিয়ে এসে সেখানে গড়ে তোলেন ফ্যাক্টরি। এই ফ্যাক্টরির কল্যাণে বাংলার মানুষ প্রথম চিনি দেখল। তার আগে সাদা চিনির সঙ্গে পরিচয়ই ছিল না। তাই চিনাদের তৈরি করা এই বস্তুর নামই হয়ে গেল চিনি, যে নামে আজও চিনি পরিচিত বাংলায়।

কিন্তু অছি বা তাঁর সঙ্গী চিনারা কলকাতার প্রথম চিনা নয়— তার প্রমাণ পুরনো সরকারি নথি, যাতে উল্লেখ আছে ১৭৮২ সালে আট্চিউ টং সরকারকে নালিশ জানিয়েছিলেন যে কলকাতাবাসী চিনারা তাঁর শ্রমিকদের ভাঙানোর চেষ্টা করছে, আর সেই পরিপ্রেক্ষিতে ব্রিটিশ সুপ্রিম বোর্ড সংবাদপত্রের মাধ্যমে কলকাতার চিনাদের সতর্ক করে দিয়েছিল। কিন্তু অছি বা তাঁর সঙ্গী চিনারা কলকাতার প্রথম চিনা নয়— তার প্রমাণ পুরনো সরকারি নথি, যাতে উল্লেখ আছে ১৭৮২ সালে আট্চিউ টং সরকারকে নালিশ জানিয়েছিলেন যে কলকাতাবাসী চিনারা তাঁর শ্রমিকদের ভাঙানোর চেষ্টা করছে, আর সেই পরিপ্রেক্ষিতে ব্রিটিশ সুপ্রিম বোর্ড সংবাদপত্রের মাধ্যমে কলকাতার চিনাদের সতর্ক করে দিয়েছিল। ১৭৮৪ সালে ক্যালকাটা গেজেটে টম ফ্যাট নামে এক চিনা তার প্রযুক্তিতে ট্যাঙ্ক মেরামতের জন্যে বিজ্ঞাপন দিয়েছে। ভিয়েতনামি পর্যটকও কলকাতায় কয়েকশো চিনার বাস বলে উল্লেখ করেছিলেন তাঁর লেখায়।

অছিপুরের চিনি ফ্যাক্টরি বেশিদিন চলেনি। অছি’র মৃত্যুর ২০ বছরের মধ্যেই ১৮০৪ সালে সেটা বিক্রি হয়ে যায়, ক্যালকাটা গেজেটের ১৮০৪ সালের এক বিজ্ঞাপন সেই কথাই বলে আর তার সঙ্গী চিনারা কলকাতায় চলে আসে পেটের তাগিদে। আর্মেনিয়ান, গ্রিকদের অনুসরণ করে সাহেবি কলকাতা আর দিশি কলকাতার মাঝখানে টেরিটি বাজার অঞ্চলে এই চিনেরা নিজেদের থাকার জায়গা খুঁজে নেয়। কিন্তু জনসংখ্যা সেই সময়ে সেভাবে বাড়েনি; ১৮৩৭-এর কলকাতা পুলিশের আদমশুমারি বলছে সেসময়ে মাত্র ৩৬২ জন চিনা ছিল শহরে। এই সংখ্যাটা সঠিক না হওয়ার সম্ভাবনা প্রবল, কারণ আফিমের ব্যবসায় রপ্ত চিনারা পুলিশের আওতার বাইরে থাকত। কিন্তু তা হলেও ৮০০-১০০০ -এর বেশি ছিল না চিনাদের সংখ্যা এই শহরে। কলকাতায় থিতু হওয়ার পরে চিনের হাক্কা প্রদেশ থেকে আসা এই চিনারা মূলত তিনটে পেশায় মনোনিবেশ করে— ট্যানারি, কাঠের কাজ আর দাঁতের চিকিৎসা, যেগুলোতে তারা আগে থেকেই পারদর্শী ছিল। আর ঘটনাক্রমে কলকাতা শহরে এই তিন পেশার মানুষের চাহিদা ছিল, কিন্তু উপযুক্ত লোক ছিল না। অচিরেই কলকাতার বুকে ধর্মতলার পাশে সারি দিয়ে জুতোর দোকান আর ডেন্টাল ক্লিনিক গড়ে উঠল। ভালো ছুতোরের কাজ জানার জন্যে ডাক পড়তে লাগল কলকাতার সব বনেদি বাড়িতে। চিনারা হয়ে উঠল শহরের অর্থনীতির অবিচ্ছেদ্য এক অঙ্গ, তাদের জনসংখ্যাও দেখতে দেখতে ২০,০০০ ছাড়িয়ে গেল। কলকাতার পূর্ব সীমান্তে সারিসারি ট্যানারি গড়ে তুলে সারা বিশ্বের সাথে চামড়ার ব্যবসা গড়ে তুলল, সেখানে গড়ে উঠল নতুন আরেক চায়না টাউন, টেরিটি বাজার হয়ে গেল ওল্ড চায়না টাউন।

চিনারা এই শহরকে আপন করে নিলেও নিজেদের অস্তিত্ব বিপন্ন করেনি. চিনের সঙ্গে সমানে যোগাযোগ ছিল তাদের, শহরে প্রকাশিত হত দুটো চিনা খবরের কাগজ। সবই ভালো চলছিল, কিন্তু বাদ সাধল ভারত-চিন যুদ্ধ। নিজেদের মাতৃভূমির প্রতি সহানুভূতি আর টান দেখিয়েছিল কিছু চিনা, ফলস্বরূপ সম্পর্কের তার কাটল। অবিশ্বাসের চোখে দেখা শুরু হল তাদের, বিভিন্ন জায়গায় হেনস্থার সম্মুখীন হতে হল সেই মানুষদের, যাদের অনেকে চার পুরুষ চিন দেশটাই দেখেনি। পেটের তাগিদে আর অভিমানে চিনারা কলকাতা ছাড়তে শুরু করল একসময়ে। কলকাতায় চিনা নববর্ষ পালন করা হয় আজও সমারোহের সঙ্গে, এখানকার চিনা খাবারের অনন্য স্বাদ সারা বিশ্বে ছড়িয়ে পড়েছে, কিন্তু চিনাদের জনসংখ্যা নেমে এসেছে ২০০০ এর নীচে।

ইহুদি

সারা বিশ্বে ইহুদিরা নাম করেছে ব্যবসায়ী হিসেবে, তাই কলকাতায় যখন বাণিজ্য ফুলে-ফেঁপে উঠছে, ইহুদিরা এখানে আস্তানা গাড়বে, সেটা বলাই বাহুল্য! শ্যালম ওবাদিয়া কোহেন বর্তমানের সিরিয়ার আলেপ্পো থেকেই কলকাতায় আসার পরিকল্পনা করেন, আর নিজের প্ল্যান-মাফিক ১৭৯২ সালে দেশের পশ্চিম প্রান্তের সুরাটে এসে ব্যবসা শুরু করেন। এখানকার হালহকিকত বুঝে নিজেকে প্রতিষ্ঠা ক’রে ১৭৯৮ সালে যখন তিনি কলকাতার দিকে পা বাড়ালেন, ইংরেজদের রাজধানীতে ব্যবসায়ী হিসেবে ততদিনে তাঁর সুনাম পৌঁছে গিয়েছে। তাই শহরে নিজেকে প্রতিষ্ঠা করতে বিশেষ সময় লাগল না। ১৮০৫ সালে তাঁর ভাইপো এসে যোগ দিতে ব্যবসা আরও ছড়িয়ে পড়ল। কোহেন পরিবারের ব্যবসায়িক উন্নতির কথা ইহুদিদের মধ্যে ছড়িয়ে পড়তেই রাজনৈতিক অস্থিরতায় কাবু বাগদাদ শহর ছেড়ে আরও ইহুদি আসতে শুরু করল শহরে। স্যাসুন-এজরা-বেলেলিয়াস-এলিয়াসদের মতো আরও অনেক ইহুদি কলকাতায় নিজেদের আস্তানা বানিয়ে ব্যবসার জাল ছড়িয়ে দিল হংকং, রেঙ্গুণ, সিঙ্গাপুর আর বাকি দূর প্রাচ্যের দেশগুলোতে। একসময়ে শহরে তাদের জনসংখ্যা ছয় হাজার পেরিয়ে গেল। শহরে ইহুদি ছেলে-মেয়েদের জন্যে আলাদা ইস্কুল, একাধিক সিনাগগ আর গোরস্থান শহরের চারিদিকে গড়ে উঠল।

ইহুদিরা পাক্কা ব্যবসায়ী, তাই কলকাতা শহরের বাণিজ্যের ভবিষ্যৎ কী হতে চলেছে, স্বাধীনতার আগেই বুঝতে পেরেছিল আর নিজেদের ব্যবসার জাল সাবধানে গুটিয়ে নিতে শুরু করেছিল। যে শহরে একসময় ছ’হাজার ইহুদি ছিল, এখন সেখানে ত্রিশ জনও নেই। ইহুদি ইস্কুলগুলোতে ইহুদি ছাত্র নেই, কলুটোলা স্ট্রিটের গোরস্থান শুধু ১৮৪৭-এর সিম্সের কলকাতার সার্ভে ম্যাপে দেখা যায়। সেই ঠিকানায় এখন একটা মস্ত বাড়ি। কাঁকুড়গাছির কাছে উপেন্দ্র চন্দ্র ব্যানার্জি রোডের গোরস্থান অদ্ভুতভাবে এখনও রয়ে গিয়েছে। সেগুলো এখন এক বাড়ির উঠোনে আর বাড়ির বাসিন্দারা সেই কবরগুলোকে ইশ্বর মেনে মালা আর ফুল দিয়ে পুজো করেন। সেদিনের ইহুদিরা রয়ে গিয়েছে শুধু ফুলবাগানের ইহুদি গোরস্থানে, হাওড়ার বেলেলিয়াস রোড আর কলকাতার এজরা স্ট্রিট নামগুলোর মধ্যে।

এই লেখায় পার্শিদের কথা লেখা হল না, কারণ তারা কলকাতায় প্রথম ১৭৬৭ তে এলেও এদেশে এসে গিয়েছে তার হাজার বছর আগে, মহম্মদ ঘোরি’র ভারতবর্ষে আসার দুশো বছর আগে। অষ্টম শতকে দেশ ছেড়ে এদেশে আসার সময় শিখে আসা রীতি আর ধর্মীয় শিক্ষা অনুযায়ী তারা যেভাবে এই শহরে আজও নিজেদের উপাসনাস্থল, অন্ত্যেষ্টির জায়গা এবং সংস্কৃতি রক্ষা করে চলেছে তাতে শ্লাঘা হয়, কিন্তু তাদের বিদেশি ভাবা যায় না।

*ছবি সৌজন্য: Wikimedia Commons, Abode Stock, Wikipedia

পরের পর্ব প্রকাশ পাবে ৫ অক্টোবর, ২০২৩

পেশার তাগিদে সার্ভিস সেক্টর বিশেষজ্ঞ, নেশা আর বাঁচার তাগিদে বই পড়া আর আড্ডা দেওয়া। পত্রপত্রিকায় রম্যরচনা থেকে রুপোলি পর্দায় অভিনয়, ধর্মেও আছেন জিরাফেও আছেন তিনি। খেতে ভালোবাসেন বলে কি খাবারের ইতিহাস খুঁড়ে চলেন? পিনাকী ভট্টাচার্য কিন্তু সবচেয়ে ভালোবাসেন ঘুমোতে।

One Response

ভালো লিখেছ, Pinaki । যত্ন নিয়ে লেখা। তথ্যও অনেক। তোমার লেখা বরাবরই ভালো লাগে। চালিয়ে যাও।