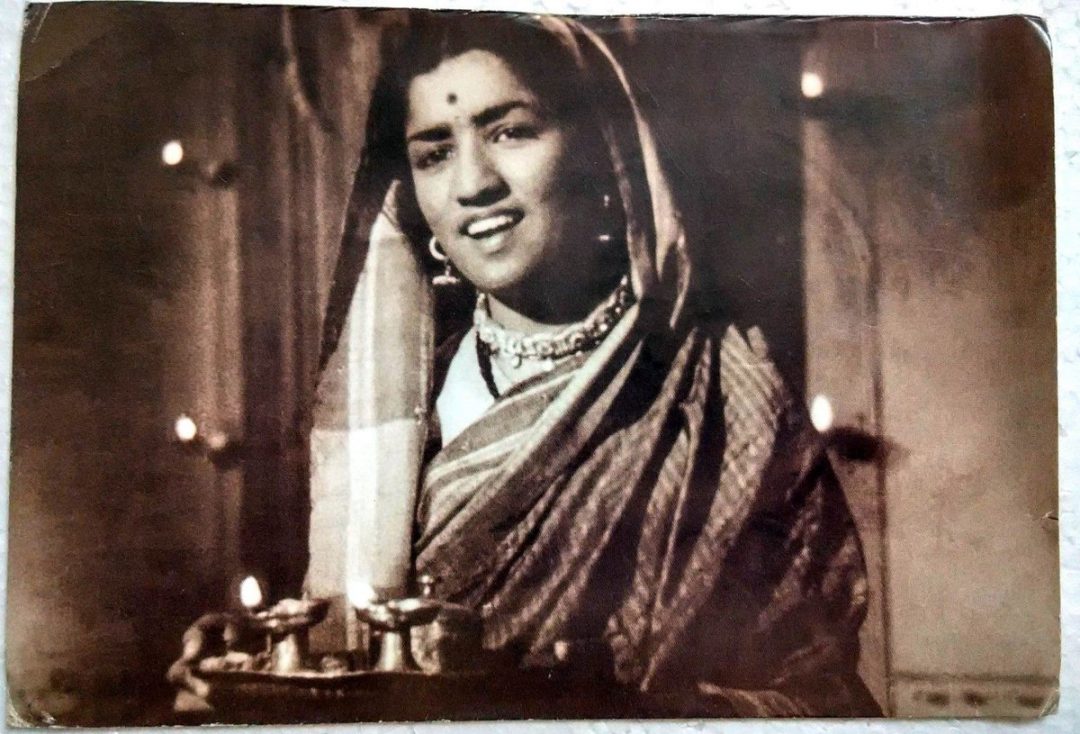

‘লতা মঙ্গেশকর’ নামটি কানে গেলেই মনের আয়নায় ফুটে ওঠে এক মহীরুহ ইমেজ। প্রাণের গভীরে বাজতে থাকে অসংখ্য মেলোডি- নির্ভর গানের কলি। শৈশবে পরিচিত হয়েছিলাম ওই মিষ্টি–মধুর কণ্ঠের সঙ্গে রেডিও ও গ্রামোফোন রেকর্ডের সৌজন্যে। এভাবেই সুরসম্রাজ্ঞী লতা জড়িয়ে আছেন আমার জীবনে কয়েক দশক জুড়ে। পপুলার মিউজিকে প্রচার–প্রভাব এবং সাফল্যের শীর্ষবিন্দু, যথার্থ ভারতরত্ন লতা, জাতপাত–শ্রেণিধর্ম নির্বিশেষে ‘ভয়েস অফ ইন্ডিয়া’।

অমর কণ্ঠশিল্পী লতার গায়িকা হয়ে ওঠার গল্পটি বড়ই চমকপ্রদ। ওঁর পিতৃদেব পণ্ডিত দীননাথ মঙ্গেশকর যখন রেওয়াজে বসতেন বা ছাত্রদের তালিম দিতেন, ছোট্ট লতা বাড়ির আশেপাশে খেলতে খেলতে মনোযোগ সহকারে শুনতেন। একদিন বাবার অনুপস্থিতিতে তাঁর এক ছাত্রের ভুল সুরের চলন শুনে লতা তাকে দেখিয়ে দিয়েছিলেন সঠিক সুরের প্রয়োগবিধি। লতার তখন ছ’বছর বয়স। এই ঘটনা দীননাথকে উদ্বুদ্ধ করেছিল এবং পরের দিন থেকেই তিনি শুরু করে দিলেন মেয়ের প্রথাগত সঙ্গীতশিক্ষা। বন্দিশে ও সরগমে জড়িয়ে পড়লেন ভবিষ্যতের নক্ষত্র লতা মঙ্গেশকর।

পাঁচ বছর বয়েসে লতার জীবনে নেমে আসে চরম বিপর্যয়। গুটি বসন্তে আক্রান্ত হন তিনি। ক্রমে রোগটি এমন ভয়াবহ আকার নেয় যে, শেষ পর্যন্ত তাঁকে বাঁচানো যাবে কিনা সে ব্যাপারেই সন্দেহ দেখা দেয়। যদি বাঁচানোও যায়, কোনও না কোনও অঙ্গহানি যে হবে, সে ব্যাপারে সকলেই নিশ্চিত ছিলেন। কিন্তু দুটি ধারণাই অমূলক প্রমাণিত হয়। তবে ওই নিদারুণ বসন্ত অক্ষয় চিহ্ন রেখে যায় লতার মুখাবয়বে।

ছোট্ট বয়স থেকে মারাঠি নাটকের গানের প্রতি আসক্তি জন্মেছিল লতার। বেশ কিছু জনপ্রিয় গান এক আসরে পরিবেশন করেন তিনি। গান গাইবার ফাঁকে দু-একবার বাবার কোলে মাথা রেখে ঘুমিয়েও পড়েছিলেন। সে দিন শ্রোতারা টের পেয়েছিলেন ভবিষ্যতের এক অসাধারণ গায়িকার আগমন সংবাদ। এই সাফল্য কন্যার সমৃদ্ধির ইঙ্গিত দিলেও পিতার পক্ষে তেমন আশ্বাস বয়ে আনল না। ওদিকে, থিয়েটারের দর্শক ক্রমশ কমতে লাগল। সিনেমার সুদিন দেখে দীননাথ ফিল্ম কোম্পানিও তৈরি করেছিলেন, কিন্তু সে উদ্যোগও সফল হল না। তাঁর তৈরি ফিল্ম “কৃষ্ণার্জুন যুদ্ধ” বাণিজ্যিকভাবে চূড়ান্ত ব্যর্থ হয়। ধারদেনায় জেরবার দীননাথের ফিল্ম কোম্পানির ক্যামেরা পর্যন্ত বন্ধক রাখতে হয়। শেষ আশ্রয় হিসেবে সুরের কারিগর দীননাথ আঁকড়ে ধরলেন সুরাকে। অতীত গৌরবের স্মৃতি আর কন্যাকে ঘিরে সোনালি স্বপ্নের ঘোরে ক্রমশ স্বাস্থ্যের অবনতি হতে লাগলো দীননাথের।

কিন্তু এর মধ্যেই মেয়েকে শেখাচ্ছেন গান। গণেশ উৎসবে লতার গাওয়া গান শুনে মুগ্ধ দর্শকদের মাঝখানে গর্বিত পিতা দীননাথ স্বগতোক্তির মতো বলেছিলেন, ‘আমি চলে গেলে, পরিবারের ভবিষ্যৎ নিয়ে আমার আর ভাবনা রইল না’। আরও অনেক কথাই বলার ছিল, শেখানোর ছিল অনেক গান। কন্যার কিঞ্চিৎ সাফল্যের পরিতৃপ্তিও তিনি পাওয়ার অধিকারী ছিলেন, কিন্তু দীননাথের সময় শেষ হয়ে গেল। একদিন হঠাৎ বমির সঙ্গে উঠে এল তাজা রক্ত। তড়িঘড়ি তাঁকে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। একমাত্র মাঈ ছাড়া আর কেউই বিপদটা সঠিক আঁচ করতে পারেননি। সবাই ভেবেছিলেন ধাক্কাটা সামলে নেবেন দীননাথ। ফলে মৃত্যুশিয়রে প্রিয়তমা কন্যা লতাও উপস্থিত ছিলেন না। তিনি যখন হাসপাতালে গিয়ে পৌঁছলেন, তখন দীননাথের নিষ্প্রাণ দেহের পাশে একা তাঁর বিহ্বল স্ত্রী। ২৪ এপ্রিল ১৯৪২-এ দীননাথ গণেশ মঙ্গেশকর অতীত হয়ে গেলেন। লতা মঙ্গেশকর হারালেন তাঁর প্রধান গুরু, পিতা এবং এক আদর্শ মানুষকে।

এরপর দীননাথ যা ভীষণভাবে অপছন্দ করতেন, সেই সিনেমারই শরণ নিতে বাধ্য হলেন লতা। হয়তো ঈশ্বরের এমনই ইচ্ছে ছিল। যে ফিল্ম কোম্পানিতে কাজ পেলেন, তার একজন অংশীদার ছিলেন মাস্টার বিনায়ক। উনি বিখ্যাত অভিনেত্রী নন্দার বাবা। লতা গান গাইতেন বলে শিশুশিল্পী হিসেবে অভিনয়ের সঙ্গে গানও গাইতে হল, যদিও সে জন্য আলাদা কোনও পারিশ্রমিক পেলেন না। ওই ব্যানারে লতা’র প্রথম ছবির নাম “পহিলি মঙ্গলাগৌড়”।

এর আগে, দীননাথ বেঁচে থাকতেই লতার নাম বিভিন্ন প্রতিযোগিতায় শামিল হতে শুরু করে। ১৯৪১ সালে মুক্তি পেয়েছিল লাহোরের বিখ্যাত ফিল্ম কোম্পানি পাঞ্চোলি আর্ট-এর ‘খাজাঞ্চি।’ বাণিজ্যিক হিন্দি ছবির এডিটিং, সাউন্ড-মিক্সিং এবং হিন্দি-উর্দু ফিল্মি সঙ্গীতের ক্ষেত্রে পথিকৃৎ ছবি ‘খাজাঞ্চি’-র গায়ে লেগেছিল মেগাহিট তকমা। সে ছবির সঙ্গীত পরিচালক ছিলেন গোলাম হায়দর।

গানবহুল এই ছবির রজতজয়ন্তীকে কেন্দ্র করে একটি সঙ্গীত প্রতিযোগিতার আয়োজন করেছিলেন ফিল্মের নির্মাতারা। একই সঙ্গে ছবির প্রচার এবং প্রতিভা সন্ধান– এই যৌথ উদ্যোগ বেশ সাড়া জাগিয়েছিল। দেশের নানা শহরে হয়েছিল এই প্রতিযোগিতা। কোলহাপুরের কম্পিটিশনে নাম দিয়েছিলেন লতা। দীননাথের সম্মতি না থাকলেও বাধা দেননি মেয়েকে। সেই ‘খাজাঞ্চি’ সঙ্গীত প্রতিযোগিতায় অংশ নিয়ে প্রথম পুরস্কার জিতেছিলেন লতা মঙ্গেশকর। বারো বছরের কিশোরী লতা ওই প্রতিযোগিতার অন্যতম বিচারক গোলাম হায়দরের হাত থেকে পুরস্কার হিসেবে পেয়েছিলেন দুটি সোনার মেডেল এবং একটি বাদ্যযন্ত্র। তবে সিনেমার সঙ্গে যে লতার কয়েক দশক জুড়ে এই গাঁটছড়া বাঁধা হবে তেমন অনুমান সে দিন স্বভাবতই তার নিজের ছিল না। দীননাথও চাইতেন না সিনেমার সঙ্গে মেয়েদের ঘনিষ্ঠতা হোক।

দীননাথের মৃত্যুর পর বিনায়করাওয়ের বাড়িতে থাকাকালীন এক প্রবীণ সঙ্গীতশিক্ষক গান শেখাতে আসতেন লতাকে। তিনি উস্তাদ আমান আলি খান ভিন্ডিবাজারওয়ালে। উস্তাদজি লতার গান শুনে সন্তুষ্ট হয়ে ‘গান্ডা’ বেঁধে শিখিয়েছিলেন ‘হংসধ্বনি’ রাগ। খুব যত্ন করে শেখাতেন গুরুজি। কিন্তু একবার দেশের বাড়ি গিয়ে আর ফিরে এলেন না। তালিম বন্ধ হল লতার, রইল শুধু রেওয়াজ। এরপর আর একজন গুরু পেলেন, যাঁর নাম আমানত খান দেওয়াসওয়ালে। শিক্ষক হিসেবে তিনি ছিলেন একজন সম্মানীয় মানুষ। বাবার কাছে পাওয়া তালিমের ফলে লতা গান গাইতেন খোলা গলায়। ওই দুজন সঙ্গীতগুণী লতাকে লয়ের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে গাইবার ব্যাপারটা রপ্ত করিয়ে দেন। ফলে গানে আসে টোটালিটি।

১৯৪৬ সালের ‘জীবনযাত্রা’ আর ‘সুভদ্রা’ ছবিতে অভিনয়ের পাশাপাশি বসন্ত দেশাইয়ের সুরে লতা গাইলেন– ‘চিড়িয়া বোলে চুঁ চুঁ চুঁ’। ডি.সি দত্ত সাহেবের সুরে ‘সোনা চাঁদি’ ফিল্মে গাওয়া ‘প্যারে বাপু কি চরণোঁ কি’ (রেকর্ড নং –GE 8187) জনপ্রিয় হয়েছিল। গোটা বছরে মাত্র তিনটে ছবিতে পাঁচটি গান গাইলেন লতা। ১৯৪৭ সালে হিন্দি ফিল্মে প্রথম প্লে-ব্যাক ‘আপ কি সেবা মে’-তে। ছবিটি ছিল বসন্ত যোগলেকরের, যাঁর প্রথম ফিল্মে লতার গান বাতিল হয়ে গিয়েছিল। ‘পা লাগু কর জোরি রে’ প্রথম রেকর্ড করা হয়েছিল তাই এটাই লতার গাওয়া প্রথম হিন্দি ছবির গান।

লতা মঙ্গেশকরের গান নিয়ে যে ঘন আবেগ মনের কোণে ছোটবেলায় তৈরি হয়েছিল তা আজও বিরাজ করছে স্বমহিমায়। গ্রামোফোন রেকর্ড সংগ্রহে জড়িয়ে পড়তেই সেই ভালবাসার বেগ ত্বরান্বিত হয়ে এক মহাসাগরের রূপ নিয়েছিল যা আজও অটল রয়েছে। পুরনো হিন্দি ছায়াছবি ও আধুনিক গানের দুষ্প্রাপ্য রেকর্ড সংগ্রহের নেশায় আচ্ছন্ন হয়েছিলাম সেই স্কুল জীবন থেকে। এক এক করে দুর্লভ রেকর্ডের সম্ভার তৈরি হল যেগুলোর চাহিদা আজ আকাশছোঁয়া ও মানুষের নাগালের বাইরে। ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রান্তে ঘুরে, বহু অমূল্য সময় ও প্রচুর অর্থের বিনিময় একে একে সংগ্রহ করেছি অতি মহামূল্যবান সেই সব ৭৮-পাক শেল্যাক। অরিজিনাল ফার্স্ট প্রেসিং –এর রেকর্ডগুলি বয়ে নিয়ে আসে লতার অনুপম কণ্ঠমাধুর্য্যের এক চিরকালীন আবেদন যা আপামর ভারতবাসীকে মোহিত করে রেখেছে বিগত কয়েক দশক জুড়ে।

চল্লিশ থেকে সত্তর দশকের গানগুলির সার্বিক সাংগীতিক আবেদন আজও আমার মনকে দোলা দিয়ে যায় ভীষণভাবে। আবেগপ্রবণ করে তোলে ওই অনন্য কণ্ঠের ডেলিভারি, সঙ্গীতবোধ ও সুরের অনবদ্য চলন। লতার গান থেকে মুক্তি নেই লঘুসংগীতের শ্রোতাদের। বিশ শতকের কিন্নরকণ্ঠীর গানে কান পাততে হয়েছে একুশ শতকের শ্রোতাদেরও। হালফিলের গানবাজনা যতই লঘু বা ক্ষণস্থায়ী হবে ততই দীর্ঘ হবে লতার ইমেজ। ছোটখাটো চেহারা, সাদা পোশাকের নম্রভাষী এই কণ্ঠশিল্পী ফেনোমেনন হয়ে আছেন গানের ভূখণ্ডে। গানের উস্তাদ থেকে সাধারণ মানুষ সকলেই লতাকণ্ঠে মজে রয়েছেন বিগত কয়েক দশক ধরে। তাঁকে সাফল্যের মালা পরিয়ে আল্টিমেট শিল্পী হিসেবে সিলমোহর লাগিয়ে দিয়েছেন গানপাগল জনতা। তাই লতা হয়ে উঠেছেন অবিসংবাদী আইডল।

তাই এই পর্বের পরিশেষে রইল সুর সম্রাজ্ঞী লতা মঙ্গেশকরের গাওয়া দুষ্প্রাপ্য ৭৮-পাক রেকর্ডের গানের তথ্য, যা মূলত মুক্তি পেয়েছিল ১৯৪৫ থেকে ১৯৫০ সাল পর্যন্ত। এসব মহামূল্যবান গ্রামোফোন ডিস্ক আমার সংগ্রহশালা কে গৌরবান্বিত করেছে। (চলবে)

পরবর্তী পর্ব প্রকাশিত হবে ২২ মার্চ ২০২২

সূত্র – গান / (ফিল্ম-সাল) / গীতিকার / সুরকার

১) অব কৌন শুনেগা মেরে মন কি বাত (আপ কি সেবা মেঁ – ১৯৪৭) / মহীপাল / দত্তা দাওজেকর

২) ইক মুরত মনোহর রে ( আশা – ১৯৪৮) / এল.মেঘানি / খেমচাঁদ প্রকাশ

৩) ইয়াদ রখনা চাঁদ তারোঁ (আনোখা প্যার – ১৯৪৮) / জিয়া সরহাদি / অনিল বিশ্বাস

৪) ভোলা ভালা রি মোরা (আনোখা প্যার – ১৯৪৮) / জিয়া সরহাদি / অনিল বিশ্বাস

৫) সবজে কি দুরফিশানি (বিহারি – ১৯৪৮) / মুন্সি ফারোগ / রামকৃষ্ণ শিন্ডে

৬) যব দিল মেঁ তেরে দর্দ (চাঁদ সিতারে – ১৯৪৮) / ঈশ্বর চন্দ্র কাপুর / প্রেমনাথ

৭) দিল–এ-নাশাদ কো জিনে কি (চুনারিয়া – ১৯৪৮) / বি.আর.শর্মা / হন্সরাজ বেহল

৮) তেরে ন্যায়নো মেঁ নিন্দিয়া (দিদি – ১৯৪৮) / ইন্দিবর / মুকুন্দ মাসুরেকর

৯) কব আওগে বলমা (গজরে – ১৯৪৮) / গোপাল সিং নেপালী / অনিল বিশ্বাস

১০) ক্যায়সে কাটুঁ ইয়ে কালী রাতেঁ (হীর রাঞ্ঝা – ১৯৪৮) / ওয়ালি সাহেব / আজিজ খান

১১) দিল মেরা তোড়া (মজবুর – ১৯৪৮) / নাজিম পানিপতি / গুলাম হায়দর

১২) দিলওয়াঁলো দিলোঁ কা মেল (মেরি কাহানি – ১৯৪৮) / ওয়াহিদ কুরেশি / কে.দত্তা

১৩) বেদর্দ তেরে দর্দ কো ( পদ্মিনী – ১৯৪৮) / ওয়ালি সাহেব / গুলাম হায়দর

১৪) অব কৌন সাহারা ( জিদ্দি – ১৯৪৮) / প্রেম ধবন / খেমচাঁদ প্রকাশ

১৫) কিস লিয়ে আখোঁ মে ( আইয়ে – ১৯৪৯) / নক্শব জারচভি / শৌকত হায়দরি

১৬) তোড় দিয়া দিল মেরা ( আন্দাজ – ১৯৪৯) / মজরুহ্ / নৌশাদ

১৭) চাহে চোরি চোরি আও ( বাশঁরিয়া – ১৯৪৯) / মুল্করাজ ভাকরি / হুস্নলাল-ভগতরাম

১৮) অব মেরা কৌন সাহারা (বরসাত – ১৯৪৯) / হসরত জয়পুরি / শঙ্কর-জয়কিষণ

১৯) ভুলনেওয়ালে ইয়ে দুনিয়া ( বাজার – ১৯৪৯) / কমর জালালাবাদি / শ্যামসুন্দর

২০) মন মে তেরি ইয়াদ ( ভেড়ি বাংলা – ১৯৪৯) / এহসান রিজভি / পি.রমাকান্ত

২১) দিল তোড়নেওয়ালে ক্যয়া ( ভোলি – ১৯৪৯) / ঈশ্বর চন্দ্র কাপুর / পন্ডিত গোবিন্দরাম

২২) হায় চন্দা গয়ে পরদেশ ( চকোরি – ১৯৪৯) / মুল্করাজ ভাকরি / হন্সরাজ বেহল

২৩) আগ লগে জগ সারা ( দিল কি বস্তি – ১৯৪৯) / ওয়াহিদ কুরেশি / গুলাম মহম্মদ

২৪) কৌন শুনে ফরিয়াদ (দুলারী – ১৯৪৯) / শাকিল বাদায়ুনি / নৌশাদ

২৫) ঘির ঘির কে আয়ি ( এক থি লড়কি – ১৯৪৯) / আজিজ কাশ্মিরী / বিনোদ

২৬) কুছ শরমাতে হুয়ে (গার্লস স্কুল – ১৯৪৯) / প্রদীপ / অনিল বিশ্বাস

২৭) জানেওয়ালি ইয়ে জওয়ানি (কিনারা – ১৯৪৯) / সাহির ভোপালি / মধুসূদন আচার্য

২৮) মস্ত পবন হ্যায় চঞ্চল (জিৎ – ১৯৪৯) / প্রেম ধবন / অনিল বিশ্বাস

২৯) শুনো, শুনো রে শুনো (লাডলি – ১৯৪৯) / নাজিম পানিপতি / অনিল বিশ্বাস

৩০) মেরে ঘুংঘট মে দো (আনমোল রতন –১৯৫০) / ডি.এন.মাধোক / বিনোদ

*ছবি সৌজন্য: IndiaTvnews, News24online, Pinterest

বিশিষ্ট গ্রামোফোন রেকর্ড সংগ্রাহক সঞ্জয় সেনগুপ্ত, গান বাজনা-র জগতে এক বিস্ময়কর নাম। কলকাতায় জন্ম হলেও ছেলেবেলা কেটেছে ওড়িশায়। দীর্ঘদিন এইচ.এম.ভি-র মতো ঐতিহ্যশালী সাঙ্গীতিক প্রতিষ্ঠানে কাজ করেছেন কৃতিত্বের সঙ্গে। তাঁর অনবদ্য কর্মকাণ্ড ছড়িয়ে আছে প্রায় ১২০০ বই ও পত্র-পত্রিকায়, দেশ বিদেশ জুড়ে। সঙ্গীত ছাড়াও আগ্রহ নানা বিষয়ে। খেলাধূলা, মূলত ক্রিকেট ও সিনেমা সংক্রান্ত লেখায় তাঁর পান্ডিত্য ঈর্ষণীয়।

2 Responses

ভীষণ ভাল লাগল। পরের পর্বের অপেক্ষায় রইলাম।

খুব ভাল লাগল। প্রত্যেক টি পর্বই আগ্রহভরে পড়ার আশায় থাকব!