আগের পর্ব পড়তে: [১] , [২], [৩], [৪], [৫], [৬], [৭], [৮] , [৯], [১০], [১১], [১২], [১৩], [১৪], [১৫], [১৬], [১৭]

লন্ডনে বইয়ের কাজের ফাঁকে ফাঁকে রবিশঙ্কর দিন দুয়েক তিনেকের জন্য ইউরোপের কোনও না কোনও শহরে যেতেন কনসার্ট করতে। একবার গেলেন ইতালির মিলানে, একবার দক্ষিণ ফ্রান্সের এক শহরে। যাওয়ার মুখে বলতেন, বাবু, হাতের কাজ গোছানো হলে একটু ঘুরেটুরে নিও, যদি চাও। ফিরলে তো আবার বইয়ের মধ্যে পড়তে হবে।

রবুদা ইতালি গেলে আমি পাঁচ দিনের জন্য ইংল্যান্ডের বন্দর শহর পোর্টসমাথে গিয়েছিলাম। আমার এক বান্ধবী, ভরতনাট্যম শিল্পী সুনেত্রার মাসির বিয়ে হয়েছিল পোর্টসমাথ হারবারের কমিশনার জেফ্রি পিনচেস-এর সঙ্গে। কপালযোগে এই জেফ্রিই ছিলেন কলকাতা পোর্টেরও শেষ ইংরেজ কমিশনার। সেই সময়ই সুনেত্রার মাসির সঙ্গে ওঁর পরিচয় ও বিয়ে। আমি যখন ওঁদের শহরে গেলাম তখন তো ওঁদের দুই তরুণ-তরুণী সন্তান। যাদের সঙ্গে মিশে কম হুল্লোড় হয়নি সে যাত্রায়। পরে কখনও সেই গল্প শোনানোর বাসনা রইল। এবার শুধু দুটো স্মৃতির ছোঁয়া দিয়ে রাখি।

এক পোর্টসমাথ বন্দরে আজও সাজিয়ে রাখা নেপোলিয়নের সঙ্গে ট্রাফালগারের যুদ্ধে ব্যবহার করা ‘ভিক্টোরি’ জাহাজ। এই জাহাজে করেই সেই যুদ্ধে নেতৃত্ব দেন ইংরেজ বীর অ্যাডমিরাল হোরেশিও নেলসন। ১৮০৫-এর সেই যুদ্ধে ২১ অক্টোবর গুলিবিদ্ধ হয়ে মৃত্যু হয় নেলসনের। ভিক্টোরি জাহাজে বেড়াতে বেড়াতে জাহাজের ডেকের সেই জায়গায় গিয়ে দাঁড়িয়েছিলাম, যেখানে গুলিবিদ্ধ হয়ে পড়েছিলেন নেলসন। সেখানে ধাতুর প্লাকে ছোট্ট একটি বার্তা: Here fell Admiral Neloson. আবাল্য নেপোলিয়ন ভক্ত আমিও বহুক্ষণ মাথা নিচু করে দাঁড়িয়েছিলাম সেখানে। যার কাছেই সাজানো আছে নেলসনের চিরস্মরণীয় শেষ বার্তা: England expects that every man will do his duty.

পোর্টসমাথের দ্বিতীয় স্মৃতি জেফ্রি পিনচেসের এক অপূর্ব মন্তব্য। প্রতিদিন সন্ধ্যায় ডিনারের পর গোটা পরিবারের সঙ্গে এক লম্বা আড্ডায় বসতাম। জেফ্রি তখন একের পর এক সাপ্লাই করতেন ওঁর কলকাতার স্মৃতি ও হাভানা চুরুট। এরকম এক কলকাতার স্মৃতি শোনাতে গিয়ে বলেছিলেন ওঁর অপূর্ব ব্রিটিশ অ্যাকসেন্টে: You know, Sankar, some of the best English I have heard spoken is from Bengalis of Calcutta.

আমি তো শুনে থ! সেরা কিছু ইংরেজি কলকাতার বাঙালিদের ঠোঁটে। আর বলছেন একজন ডাকসাইটে ইংরেজ(এই সাক্ষাতের কিছু পরে নাইটহুড পেয়েছিলেন জেফ্রি)! এতটাই উদ্বেল হয়েছিলাম সাহেবের মুখে বাঙালির এই বন্দনায় যে জিজ্ঞেস করতেই ভুলে গেলাম তেমন ইংরেজি বলিয়ে দু’চার জন বাঙালির নাম। আজও সেই আফশোস আমার যায়নি। লন্ডনে ফিরে রবুদা’কে গল্প করে এটা বলতে রীতিমতো চমৎকৃত হয়েছিলেন স্বয়ং রবিশঙ্করও।

এরপর একবার যুগোস্লাভিয়া গেলেন রবুদা। আমাকে নেওয়ার কথা একবার বললেন। তারপরেই বললেন, ‘না, তুমি বরং লন্ডনটাই ভাল করে ঘুরে দেখো। এ শহরে দেখার তো শেষ নেই।’

আমিও সঙ্গে সঙ্গে রাজি কারণ বন্ধু সুভাষের পাল্লায় পড়ে যেভাবে লন্ডন আবিষ্কার করছি তখন সে-মজার তো কূল-কিনারা নেই। কোনও দুপুরে কোনও দুরন্ত পাব-এ বোতল বোতল বিয়ার খেতে খেতে স্ট্রিপটিজ দেখা। কোনও রাতে বিয়ার হাতে অসাধারণ হরর ছবি। এভাবে এক গভীর রাতে দেখা হল ভয়ের ছবির শেষ কথা ‘হ্যান্ড অফ দ্য রিপার’। লন্ডনের সেই বিখ্যাত খুনে জ্যাক দ্য রিপারের কন্যাকে নিয়ে এই গল্প। বাবার ধারায় মেয়েরও তুলনাহীন হত্যালীলা। থেকে থেকেই বাবার খুনি হাত, ভর করে ওর ডান হাতে। তখন?…

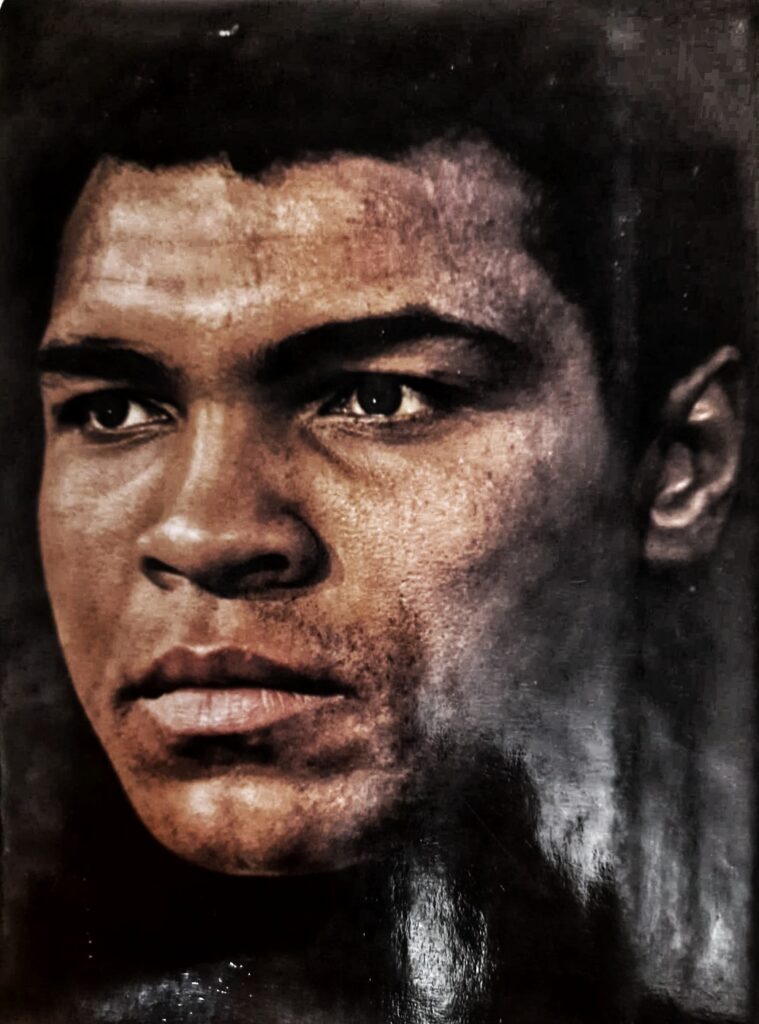

আর তিন নম্বর মজাটা ছিল সুভাষের সঙ্গে কুস্তি বা বক্সিং দেখা। আর এভাবেই এক সন্ধ্যায় টিভিতে আমরা দেখতে বসলাম বিশ্ব হেভিওয়েট বক্সিং আর্নি শেভার্সের সঙ্গে মহম্মদ আলির লড়াই! তখন থোড়াই জানি আর কদিন পর চর্মচক্ষে দেখা হবে আমার আকৈশোরের হিরো আলির(Muhammad Ali) সঙ্গে!

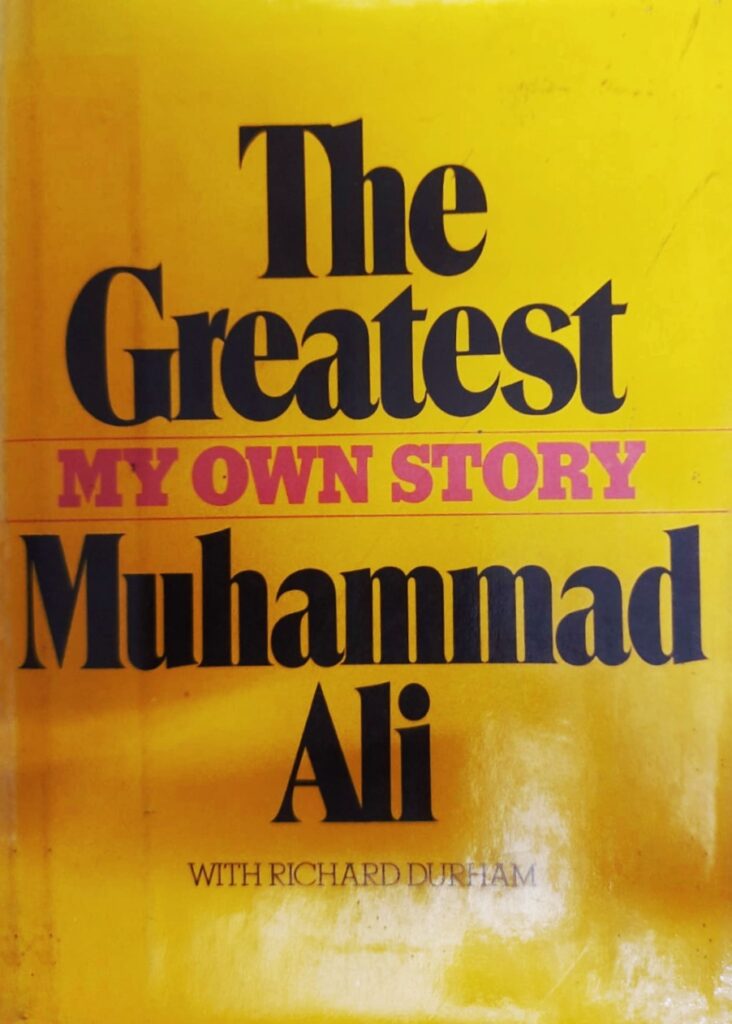

আর্নি শেভার্স’কে হারানোর সপ্তাহখানেকের মধ্যেই আলি লন্ডনে এলেন ওঁর জীবন নিয়ে তৈরি ছবি ‘দ্য গ্রেটেস্ট’-এর প্রিমিয়ারে। লন্ডনের কাগজপত্রে রোজই কিছু না কিছু লেখা হয় ওঁকে নিয়ে। টিভির প্রাইভেট চ্যানেলে ক্লিপস দেখানো হয় ওঁর আগেকার সব বিখ্যাত লড়াইয়ের। লন্ডনে আসার আগে মহম্মদ আলির যে বইটির অবলম্বনে ছবিটা তৈরি হয়েছে সেই ‘দ্য গ্রেটেস্ট: মাই ওন স্টোরি’-ও পড়া হয়েছে। এবিপি গ্রুপের যে ‘সানডে’ ম্যাগাজিনে তখন কাজ করি সেখানে গোটা বইটা সিরিয়ালাইজ করা হয়েছিল। আর সেই ধারাবাহিকটা দেখার দায়িত্বে ছিলাম আমি। লেখাটা এতই জনপ্রিয় হয়েছিল যে পত্রিকা সম্পাদক এম জে আকবর, আলিকে নিয়ে সদ্য প্রকাশিত চাঞ্চল্যকর বই আমাকে উপহার দেন। বিখ্যাত মার্কিন ঔপন্যাসিক নর্মান মেলর-এর লেখা ‘দ্য ফাইট’। আফ্রিকার জাইর-এর কিনশাসা শহরে জর্জ ফোরম্যানের সঙ্গে আলির ঐতিহাসিক লড়াই নিয়ে এক দুরন্ত বই। পড়তে পড়তে মনে হত পড়ছি না, লড়াইয়ের মধ্যে পড়ে গেছি।

রবুদা যুগোস্লাভিয়া যাওয়ার মুখে একটা নাম বললেন আমাকে। রেজিনাল্ড ম্যাসি। লখনউ-এর অ্যাংলো-ইন্ডিয়ান, লন্ডনের ‘টাইমজ’ পত্রিকায় ভারত বিষয়ে লেখালিখি করে। ও আমার সঙ্গে কথা বলতে চায় রবুদার বইটার বিষয়ে। সেই মতন ওকে একদিন ফোন করাতে ও তো উচ্ছ্বসিত। বলল, একদিন আমার অফিসে এসো, ভাল করে আলাপ হোক। জিজ্ঞেস করলাম, তোমার অফিস মানে? বলল, পিকাডিলি সার্কাসের একটা কর্নারে আমাদের ‘সেভেন স্টারজ’ নামে ফিল্ম প্রোডাকশনের কোম্পানি। এলে আমার বসের সঙ্গেও পরিচয় হবে।

পরিচয় হল। ওঁদের ফিল্ম প্রোডাকশনের কাজ নিয়েও অনেক কথা বললেন। তবে সবটাই কীরকম ধোঁয়াটে ধোঁয়াটে। চকমকে তল্লাটে ঝকমকে অফিস, কিন্তু একটাও ছবি করা হয়ে ওঠেনি তদ্দিনে। ওঁদের শেষ দাঁও হচ্ছে বাংলাদেশ সরকারকে দিয়ে মহম্মদ আলিকে দেশের অনারারি অ্যাম্বাসাডর ঘোষণা করানো। ভদ্রলোকের চেম্বারে আমরা যখন দুপুরের লাঞ্চ হিসেবে বার্গার খাচ্ছি তখনই লন্ডনের বাংলাদেশ হাই কমিশন থেকে ফোন এল, সরকার রাজি। তখন ‘হুররে!’ বলে দু’জন লন্ডনের হিল্টন হোটেলে ফোন করা শুরু করলেন জানতে আলি কখন বেরোবেন ছবির প্রিমিয়ারের জন্য। জানা গেল বিকেল চারটেতে বেরোবেন। ফেরার কথা সাতটায়।

রেজিনাল্ড ম্যাসির বস অর্মান টেবিলে জোরাল ঘুঁষি মেরে বললেন, ‘তাহলে আর এক মিনিটও খোয়ানো নেই। এখনই যাই চলো দ্য গ্রেটেস্টের কাছে।’

বস আর ম্যাসি নেমে মার্সিডিজের সামনের সিটে বসলেন, পিছনে আমি। বস চালাচ্ছেন আর গলা নামিয়ে ম্যাসিকে বলছেন, ‘জার্নালিস্ট সঙ্গে থাকাটা কি ঠিক হচ্ছে? খবরটা যদি লিক হয়ে যায়? খবরটাই তো আমাদের ক্যাপিটাল।’

খুবই নিচু গলায় বলা হয়েছিল কথাগুলো, কিন্তু আমার কানে পৌঁছেছিল। কতবার যে আগুপিছু ভেবেছি ওঁদের সঙ্গে আমার হিরো সন্দর্শনে যাব কী যাব না। শেষে ঠিক করলাম, না এভাবে কারও পিছন ধরে আলি দেখতে যাব না। মায়ের কৃপা থাকলে পথ খুঁজে নেব। আমি ওঁদের বললাম, আমাকে কোথাও নামিয়ে দিন, পরে কখনও দেখা হবে।

আমি কথাটা বলতে ওঁরা যেন হাঁফ ছেড়ে বাঁচলেন। বলব, বলব করেও যেটা বলতে পারছিলেন না, সেটাই আমি ওঁদের হয়ে বলে দিলাম। নেমে পড়ে হেঁটে হেঁটে লন্ডন হিল্টনের রাস্তা বিখ্যাত পার্ক লেনের এক কফি শপে গিয়ে বসলাম। এক পট দার্জিলিং টি নিয়ে আকাশ পাতাল ভাবনা শুরু হল। থেকে থেকে ঘড়ি দেখি আর আলির অজস্র লড়াইয়ের দৃশ্যগুলো মনের চোখে ভাসে। এরপর কখন যে পাঁচটা বাজল কে জানে! চায়ের দাম মিটিয়ে লন্ডনের সুন্দর রাস্তায় হাঁটা ধরলাম। এক সময় আবার একটা টি-শপে গিয়ে বসে চা নিলাম। আর মনের চোখে পাতা উল্টাতে থাকলাম ‘দ্য গ্রেটেস্ট মাই ওন স্টোরি’ আর ‘দ্য ফাইট’-এর। চা যখন শেষ হল তখন ঘড়িতে পৌনে সাতটা। ‘জয় কালী!’ বলে রওনা দিলাম হিল্টনের দিকে জগতের এক শ্রেষ্ঠ কৃষ্ণাঙ্গ পুরুষের দর্শন নেব বলে। আর পৌঁছে দেখি হিল্টন ছেয়ে গেছে দেড়-দু’হাজার নারী পুরুষে, বেশিরভাগই তরুণ-তরুণী, তদের মধ্যে অজস্র ক্যামেরাধারী সাংবাদিক। হোটেলের লবি জুড়ে, সামনের ফুটপাত ঘিরে শুধু নবীন প্রজন্মের সাহেব-মেম।

(চলবে)

শংকরলাল ভট্টাচার্যের জন্ম ১৯৪৭ সালের ১৫ অগস্ট, কলকাতায়। ইংরেজি সাহিত্যে স্বর্ণপদক পাওয়া ছাত্র শংকরলাল সাংবাদিকতার পাঠ নিতে যান প্যারিসে। তৎপরে কালি-কলমের জীবনে প্রবেশ। সাংবাদিকতা করেছেন আনন্দবাজার গোষ্ঠীতে। লিখেছেন একশো ত্রিশের ওপর বই। গল্প উপন্যাস ছাড়াও রবিশংকরের আত্মজীবনী 'রাগ অনুরাগ', বিলায়েৎ খানের স্মৃতিকথা 'কোমল গান্ধার', হেমন্ত মুখোপাধ্যায়ের স্মৃতিমালা 'আমার গানের স্বরলিপি'-র সহলেখক। অনুবাদ করেছেন শক্তি চট্টোপাধ্যায়ের কবিতা থেকে সত্যজিৎ রায়ের চিত্রনাট্য পর্যন্ত।