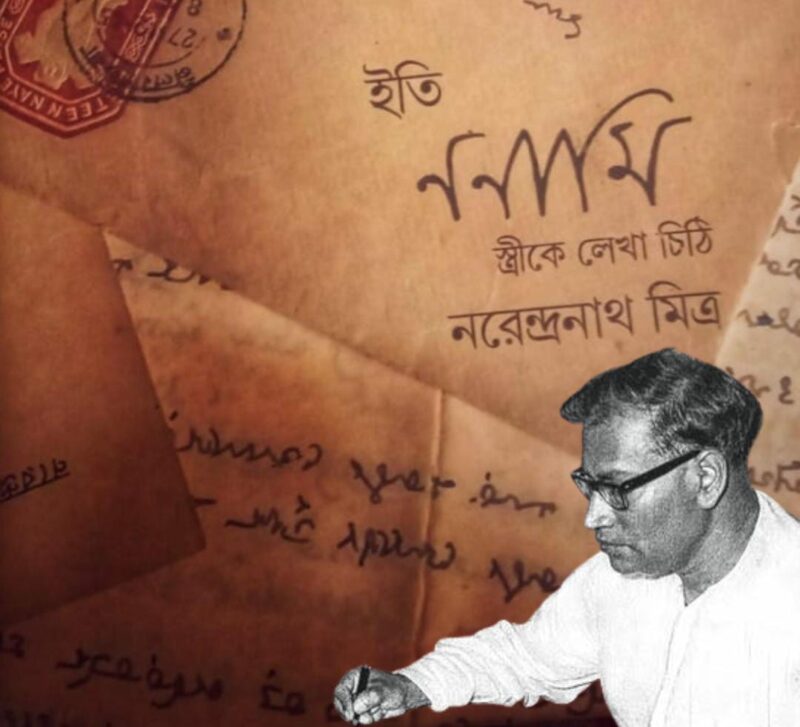

বইয়ের নাম: ‘ইতি ননামি : স্ত্রীকে লেখা চিঠি’

লেখক: নরেন্দ্রনাথ মিত্র (Narendranath Mitra)

সংকলন ও সম্পাদনা: অভিজিৎ মিত্র

প্রকাশক: খসড়া খাতা

প্রচ্ছদ: তন্ময় দাশগুপ্ত

পৃষ্ঠাসংখ্যা: ২০৮

প্রকাশকাল: ২০২২

বিনিময়: ৩৫০ টাকা (হার্ড কভার)

প্রাপ্তিস্থান: ধানসিড়ি বইঘর, ধ্যানবিন্দু, ইতিকথা, দেজ

অনলাইন কিনতে: Flipcart

“খানিক আগে ভোর হয়েছে। অফিস যাওয়ার সময় হল। মিনিট কয়েক সময় আছে মাঝখানে। ভোরে উঠে লিখতেও আমার ভালো লাগে। রাতকেও ভালোবাসি, ভোরকেও। টেবিলটা টেনে নিলুম পুবের জানলায়। লাল রোদ এসে চোখে লাগছে। আর সামনের গাছটায় লাল রঙের চাঁপা ফুল ফুটে রয়েছে থোকায় থোকায়। বেশ লাগছে তোমাকে চিঠি লিখতে।”

পত্রসাহিত্য এক ম্যাজিক হতে পারে। শুরুতেই অবশ্য সিদ্ধান্তে আসা ঠিক হবে না। বিশেষ করে সেই সিদ্ধান্ত যদি বিশেষ একটি বইকে কেন্দ্র করে হয়। আচ্ছা, নরেন্দ্রনাথ মিত্র এমিলি ডিকিনসন পড়েছিলেন? ১৮৬৬ সালের জুন মাসে টমাস হিগিনসনকে চিঠিতে এমিলি লিখছেন, ‘‘A letter always feels to me like immortality because it is the mind alone without corporeal friend. Indebted in out talk to attitude and accent, there seems a spectral power in thought that walks alone”… বাংলার ১৩৫০ সালের ২ জ্যৈষ্ঠ রবিবার কলকাতার ভাড়াবাড়ি থেকে ফরিদপুরে থাকা স্ত্রীকে চিঠিতে নরেন্দ্রনাথ লিখছেন, “চিঠি। এই পাঁচটা বছর প্রায় চিঠিতে চিঠিতেই কাটল। তোমার আমার সবগুলি চিঠি জড়ো করলে কতগুলি চিঠি হবে বলো দেখি? এই চিঠিগুলি আমার রেখে দিতে ইচ্ছা করে – যার মধ্যে এই পাঁচ বছরের হাসি-কান্না-মান-অভিমানের ইতিহাস রইল ছড়িয়ে।”

শুধু পাঁচ বছর নয়, আসলে গোটা একটা জীবনের, একটা সম্পর্কের ‘হাসি-কান্না-মান-অভিমান’, ছোট ছেলে ডন অর্থাৎ অভিজিৎ মিত্রের কথায় যা আসলে তাঁর বাবা নরেন্দ্রনাথ মিত্রের আত্মজীবনী।

১৪০৩ বঙ্গাব্দে সাগরময় ঘোষের সম্পাদনায় ‘দেশ’ পত্রিকার শারদীয়া সংখ্যায় বেরোয় ১৯৪৫ সাল থেকে ১৯৭১ সাল পর্যন্ত বিভিন্ন সময় স্ত্রী শোভনাকে লেখা ৪২টি চিঠি নিয়ে নরেন্দ্রনাথ মিত্রের ‘প্রণয় পত্রাবলী’। লোহার ট্রাংকে তাঁতের শাড়ির ভেতর যত্নে রেখে দেওয়া চিঠিগুলি স্ত্রী শোভনা মিত্রের বড় আদরের সম্পত্তি ছিল। অভিজিৎ মিত্রের দায়িত্বে সেবার প্রায় যুদ্ধকালীন তৎপরতায় জোগাড় করে চিঠিগুলি ছাপা হয়। এর অনেক পরে পাওয়া যায় আরও কিছু অপ্রকাশিত চিঠি। কয়েকটি ইনল্যান্ড লেটারে, কয়েকটি নরেন্দ্রনাথ মিত্রের লেটারহেডে, সঙ্গে কিছু চিঠি ডায়েরির আকারে। এই সমস্ত চিঠিই ‘খসড়া খাতা’ প্রকাশনী থেকে ২০২২ সালে ‘ইতি ননামি’ শিরোনামে প্রকাশ পেল। সংকলন ও সম্পাদনায় সেই অভিজিৎ মিত্র। তন্ময় দাশগুপ্তের প্রচ্ছদ পরিকল্পনায় বইটির বাড়তি পাওয়া একেবারে শেষে খামের ভেতর আটকানো কিছু চিঠির ফ্যাক্সিমিলি। বইয়ের উৎসর্গে লেখা ‘যাকে পড়ানো যায় তাকে’…

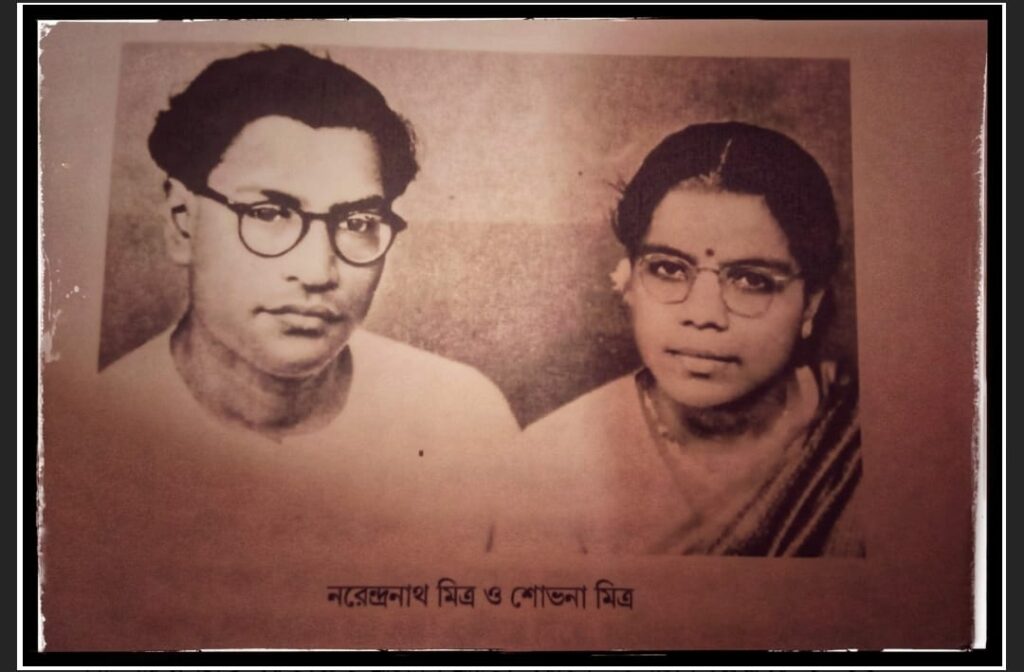

ঠিক কী পড়া যায় এই বইতে? অভিজিৎ এমনি এমনি বলেননি, এ বই বাবার আত্মজীবনী। শেষ জীবনে আত্মজীবনী লেখার ইচ্ছে অপূর্ণ থেকে গেছিল নরেন্দ্রনাথের। চিঠিগুলি কি সেই অপূর্ণ ইচ্ছেটাই ভরিয়ে দিয়েছে? তার আগে একটু প্রাকবিষয়ে ঢুকে যাই। ফরিদপুরের সদরদি গ্রামের নরেন্দ্রনাথ কলকাতায় এসেছিলেন বঙ্গবাসী কলেজে বি.এ. পড়তে। দুবার ড্রপ। পাশ করতে দেরি হয়ে গেছিল। ওদিকে পিতা মহেন্দ্রনাথের আতিশয্যে গ্রামের নরম সাদাসিধে ছেলে নরেনের বিয়ে ঠিক হল পাশের গ্রাম চোমোরদির ক্লাস এইটে পড়া চোদ্দ বছরের সঙ্গীতপ্রেমী ডাকাবুকো মেয়ে শোভনার সঙ্গে। অর্থ নেই, সঙ্গতি নেই, কীভাবে খাওয়াবেন স্ত্রীকে? বিবাহবাসর থেকে দুবার পিঠটান, ভাই ধীরেন্দ্রনাথের কথায়– “দাদার সংসারে ঢুকবার ভয়ই কাজ করেছে বেশি।” শেষমেশ বিয়ে হল ১৯৩৮ সালে। বিয়ে নিয়ে প্রথমদিককার সেই ভয় কেটে বেরোতে সময় লাগল না। জীবনের শেষদিন পর্যন্ত সেই শোভনার প্রেমেই প্রায় ভরে রইলেন নরেন্দ্রনাথ। ফরিদপুর থেকে কলকাতার ভাড়াবাড়িতে ফিরে যাওয়ার সময় ১৯৪৬ সালে একটি চিঠিতে লিখছেন, “আসবার ঠিক পূর্ব মুহূর্তে না হলেও চোখের জল এবার দু’তিনদিন ধরে দেখতে পাচ্ছিলাম। অন্ধকারে ঠিক দেখতে পাচ্ছিলাম বলা ঠিক হল না, ক’দিন আগে থেকে রোজ রাত্রে আমার আঙুলের ডগাগুলি ভিজে যাচ্ছিল। আর কেবল কি আঙুলের ডগাগুলিই?”

স্ত্রী ফরিদপুরে। নরেন্দ্রনাথ কলকাতায়। বিরহবেদনা। সবেমাত্র লেখা কবিতা পাঠিয়ে দিচ্ছেন চিঠিতে। ‘চুল খুলে দাও প্রিয়া/ রাখিব ঢাকিয়া আমার মুখ/ নিরাশা, বেদনা, দুঃখ-সুখ, জীবন ভরিয়া/ চুল খুলে দাও প্রিয়া।’ কখনও লেখেন, “তোমাকে মনে পড়ছে — এই কথা কটি ছাড়া আর কিছু লিখবার নেই।” আবার কখনও, “ঘন ঘন চিঠি দিয়ো — সমুদ্রের ঢেউয়ের মতো।” জীবনের শেষদিকে যখনই শোভনা কোথাও যাচ্ছেন, চিঠি পাচ্ছেন স্বামীর— “আমার আর কোনও খবর নেই, একমাত্র খবর তুমি চলে গেছ, আর আমার ওপর এখনও রাগ করে রয়েছ।”

বইয়ের প্রাক-কথনে অভিজিৎ লিখছেন, চিঠির ওপর, ডাকঘরের ওপর, ডাকবাক্সের ওপর নরেন্দ্রনাথের টান বরাবরই ছিল। ‘বনভোজন’, ‘ঘড়ি’, ‘মাধবীমঞ্জরী’, ‘কোন দেবতাকে’ ইত্যাদি ছোটগল্প বা ‘সেতুবন্ধন’-এর মতো উপন্যাসে বারবার এসেছে চিঠির প্রসঙ্গ। ‘মাধবীমঞ্জরী’ গল্পে প্রধান চরিত্র টুকু মাকে বাবার কথা জিজ্ঞেস করে বলে ওঠে, ‘তাকে কী দেখে তুমি ভালোবেসেছিলে?’ মা বলে, ‘সে বয়সে কিছু না দেখেও ভালোবাসা যায়। সে ভালো চিঠি লিখতে পারত।’

এই মানুষ হয়তো নরেন্দ্রনাথ নিজেও। দাম্পত্যের নতুন মানে, নতুন সংজ্ঞা তৈরি হয় চিঠিতে। “দাম্পত্য জীবনের সবচেয়ে অভিশাপ কী, জানো? অতি অল্পদিনের মধ্যে সব পুরনো হয়ে যায়। কোনও নতুনত্ব থাকে না। কোনও কৌতূহল থাকে না পরস্পরের সম্বন্ধে। দুজনে দুজনের কাছে হয়ে পড়ে ঘরের সাধারণ আসবাবের মতো। পুরুষ ডুবে যায় কাজকর্মে, বিষয় সম্পত্তিতে; মেয়েরা সন্তান পালন আর ঘরকন্নায়। …। আমরা দুজনে কি তৃতীয় কোনও দল গড়তে পারব না?” শোভনাকে বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন নামে ডাকছেন নরেন্দ্রনাথ। নাম রাখছেন ছবি, চিত্রা, চিঠি, ইতি, কল্পনা, বি, বনানী, মালবিকা, মৃত্তিকা, ঝিনুক। চিঠির শেষে কখনও কখনও ইতি লিখে ফাঁকা রেখে দিচ্ছেন, কোথাও লিখছেন ‘তোমার কবি’, কখনও ‘তোমারই’ অথবা ‘ননামি’ (নিজের নামের সংক্ষিপ্তকরণ), আবার কখনও স্বভাবরসে ‘তোমার শুনছো নাকি’। মনে পড়ছে অভিজিতের প্রাক-কথনের সেই অংশটুকু– “বাবার একফালি লেখার ঘর ছিল। তার পাশের ঘরটি ছিল বেডরুম এবং একইসঙ্গে মায়ের সঙ্গীত সাধনার ঘর। মা ছিলেন এ-গ্রেডেড বেতার শিল্পী। খেয়াল, ঠুংরি গাইতেন। তানপুরা ছাড়তে ছাড়তে হঠাৎ জরুরি কিছু মনে পড়লে হাঁক পেরে বাবাকে ডাকতেন, ‘শুনছো নাকি’। বাবা কলম হাতে উঠে আসতেন। দৃশ্যটা আমার চোখে ভাসে আজও। শুনতে পাই, ‘শুনছো নাকি’। আজও। যত বয়স বাড়ছে তত বেশি বেশি।”

পারিবারিক খুঁটিনাটি, সম্পর্ক, পরিচিত সবকটি মানুষের নাম, কুশল-সংবাদ, নিখাদ প্রেমের বাইরেও শোভনার সঙ্গীতচর্চা, পড়াশোনা ইত্যাদির তদারকি করছেন যত্ন নিয়ে। বড় ছেলে দিবাকরের অসুস্থতার খবর একটি চিঠিতে এল। প্রত্যুত্তরে স্নেহশীল পিতার ভাষা— “ওর শরীরের দিকে লক্ষ রেখো। ওর জুতোর মাপ নিয়েছি। খানিকটা চামড়া আছে। তাই দিয়ে জুতো তৈরী করিয়ে নেওয়ার ইচ্ছে রইল। সুতো দিয়ে মেপে ওর পায়ের দৈর্ঘ্য অবিলম্বে পাঠিয়ে দিয়ো। সুতো দু’গাছ আগামীবারের চিঠির মধ্যে দিয়ে দিলেই পাবো।” সেইসব চিঠির ভেতর কখনও শোভনার দেওয়া মালা। আশ্চর্য নরেন্দ্রনাথ। বিয়ের এতদিন পরে মালা! সেই নরেন্দ্রনাথ লিখছেন, “এক টুকরো কবিতা পাঠালুম। আর ফুলের পাপড়ি। তোমার দেখাদেখি। কোনও কোনও জিনিসের অনুকরণে দোষ নেই। যেমন ধরো, চুম্বনের।”

আরও পড়ুন: ‘অন্দর সে চিলে নিকলকে উড় জায়েঙ্গে’: ‘অল দ্যাট ব্রিদস’, একটি আলোচনা

রসিক নরেন্দ্রনাথ, ‘রস’-খ্যাত নরেন্দ্রনাথ… একটা চিঠিতে শোভনাকে বলছেন, “এক কাজ কোরো, লিখবার সময় কলমের গোড়াটা (খবরদার, খবরদার, আগা নয় কিন্তু) মাঝেমাঝে কামড়িয়ো। মধুর অধর এবং সরস রসনার স্পর্শে কলম দিয়েও সুমিষ্ট রস ঝরে পড়বে।” অথবা “রান্নার সময় থেকে চিঠি লেখার সময় পৃথক করে নিয়ো। না হলে, এবারের মতো, চিঠিও নষ্ট হবে, রান্নাও নষ্ট হবে। তা ছাড়া কোনদিন হয়তো নুন ও লঙ্কার গুঁড়ো ঝোলে না দিয়ে চিঠিতে দিয়ে বসবে। পাঠকের রসনার পক্ষে তা মোটেই তৃপ্তিকর হবে না।” শেষ বয়সে এসে নিজের গানের গলা নিয়ে মজা করছেন। বলছেন, “ছেলেবেলায় আমি গাইতে পারতাম (একেবারে বানানো না, বিশ্বাস করো) তুমি হেসেই উড়িয়ে দাও। হাসতে চাও হাসো, কিন্তু উড়িয়ে দিয়ো না।” কখনও ছদ্ম অনুযোগ করে বলছেন, তাঁদের মধ্যে তেমন ঝগড়া হয় না কেন? লিখছেন, “এমন ঝগড়া হয়তো আরম্ভ হয়ে যাবে যার মধ্যে আর কোনও ফাঁকই পাওয়া যাবে না মিলের। কবাটে খিল দিয়ে তুমি এক ঘরে আর আমি এক ঘরে। কল্পনা করতে পারো অবস্থাটা?” আর তারপরই সেই নরম এক মানুষ, সেই লেখকের মন। “অবশ্য তাই বলে এই নিরবচ্ছিন্ন মিলকে একটু একটু বিচ্ছিন্ন করে মাঝেমাঝে অমিল গুঁজে দিতে বলছি না তোমাকে। দরকার নেই, শেষপর্যন্ত হাসতে হাসতে রক্তারক্তি হয়ে যাক আর কী।” প্রসঙ্গত, রক্তারক্তি না হোক, এমনই এক মতানৈক্যের রাতে পাশের ঘরে গিয়ে অনুতপ্ত নরেন্দ্রনাথ শোভনাকে লিখেছিলেন কিছু চিঠি, যা পরে তাঁর ডায়েরির মধ্যে পাওয়া যায়। তেমনই একটি চিঠি এ বইয়ের শেষ চিঠি, স্থান পেয়েছে ‘পত্র ৪৯’ নামে। তরুণ বয়সের সম্পর্ক এবং সেই সমস্ত দিনে লেখা চিঠিগুলির সঙ্গে এখনকার একই বাড়ির বাসিন্দা শোভনা-নরেনকে মিলিয়ে দিয়ে সেই ‘পত্র ৪৯’-এ নরেন্দ্রনাথ লিখছেন— “মাঝে মাঝে আমরা সে-ধরনের চিঠি লিখব। আর লিখে লিখে তখনকার চিঠিগুলোর সঙ্গে মিলিয়ে দেখব। সেই দূরের চিঠির সঙ্গে কাছের চিঠির, সে-যুগের চিঠির সঙ্গে এ-যুগের চিঠির কতটা মিল কতটা অমিল, মিলিয়ে দেখব।”

শোভনা দার্জিলিং গেছেন। নরেন্দ্রনাথ লিখছেন, রাস্তার নাম, বাড়ির নাম, গলির নাম লিখে আনতে, গল্পে কাজে লাগবে। কখনও আবার সমুদ্রে গেছেন। ৯৮ নম্বর লিন্টন স্ট্রিট থেকে স্বামীর চিঠি– “নানা রঙা ঝিনুক কুড়োতে-কুড়োতে যদি দু’একটি গল্পের টুকরো কুড়িয়ে রাখতে পারো, রেখো আমার জন্য।” সেই সমুদ্র। শোভনাকে বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন নামে ডাকার প্রসঙ্গেই উঠে আসে ঝিনুক নামটি। “ঝিনুকের মতোই তুমি ছোট আর সুন্দর। শুধু একটু তফাৎ আছে। ঝিনুক সমুদ্রের তীরে ছড়ানো, সমুদ্রের মধ্যে লুকানো। আর সমুদ্র নিজে আছে তোমার মধ্যে। হৃদয়সমুদ্র।”

শোভনা দার্জিলিং গেছেন। নরেন্দ্রনাথ লিখছেন, রাস্তার নাম, বাড়ির নাম, গলির নাম লিখে আনতে, গল্পে কাজে লাগবে। কখনও আবার সমুদ্রে গেছেন। ৯৮ নম্বর লিন্টন স্ট্রিট থেকে স্বামীর চিঠি– “নানা রঙা ঝিনুক কুড়োতে-কুড়োতে যদি দু’একটি গল্পের টুকরো কুড়িয়ে রাখতে পারো, রেখো আমার জন্য।” সেই সমুদ্র। শোভনাকে বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন নামে ডাকার প্রসঙ্গেই উঠে আসে ঝিনুক নামটি। “ঝিনুকের মতোই তুমি ছোট আর সুন্দর। শুধু একটু তফাৎ আছে। ঝিনুক সমুদ্রের তীরে ছড়ানো, সমুদ্রের মধ্যে লুকানো। আর সমুদ্র নিজে আছে তোমার মধ্যে। হৃদয়সমুদ্র।”

এইসমস্ত নিয়েই ‘ইতি ননামি’। অভিজিৎ মিত্রের মতো পাঠক হিসেবে খেদ আমাদেরও থাকল। যদি শোভনার চিঠিগুলিও একটু যত্নে রেখে দিতেন নরেন্দ্রনাথ! “বাবার চিঠিগুলির পাল্লা কি মায়ের চিঠিগুলি দিতে পারত?” সে উত্তর জানা হল না। শেষটুকুতে কোনও এক মাঘমাসে শোভনাকে লেখা এই বইয়ের ব্যক্তিগত একটি প্রিয় অংশ রেখে গেলাম।

“যখন দেখবে, আমি সম্পূর্ণ অন্য লোক এবং আরও কুৎসিত হয়ে গেছি? যার মানে আমি পৃথিবীতে একেবারে নেই, একেবারে নিঃশেষ হয়ে গেছি, তখন?… তারপর অন্য কারও সঙ্গে ঘর করতে-করতে হঠাৎ হয়তো আমার কথা একদিন মনে পড়ে যাবে। হঠাৎ একরাত্রে আমাকে স্বপ্নে দেখে হয়তো চমকে উঠবে। সে বলবে, “ও কী, চমকাচ্ছ কেন?” তুমি বলবে, “একটা বিশ্রী স্বপ্ন দেখছিলুম”। তার মুখ হয়তো ভারী হয়ে উঠবে শুনে, সে হয়তো অনুমান করতে পারবে, বুঝতে পারবে, কী স্বপ্ন তুমি দেখছিলে, কাকে দেখছিলে।”

ছবি সৌজন্য: লেখকের সংগ্রহ, Wikipedia

অনির্বাণ ভট্টাচার্য পেশায় প্রসারভারতীর অধীনে দিল্লি দূরদর্শন কেন্দ্রের প্রোগ্রাম একজিকিউটিভ। লিখেছেন গদ্য, কবিতা, প্রবন্ধ। বিশেষ আগ্রহ - চলচ্চিত্র, প্রাচীন স্থাপত্য, মন্দির-শিল্প এবং ক্রীড়াজগত।