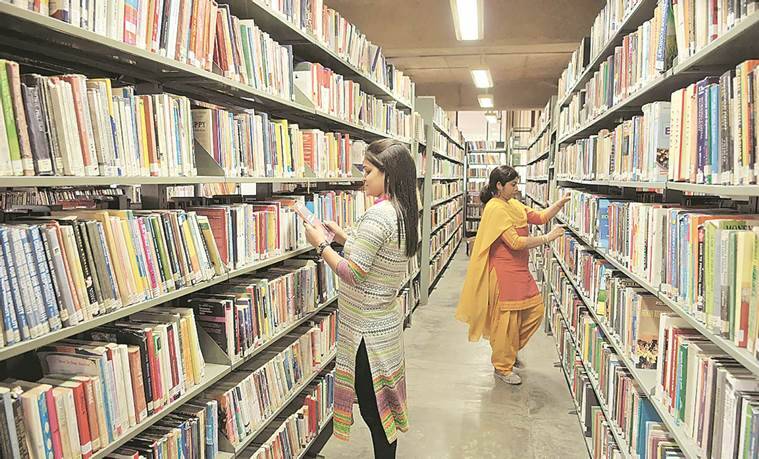

সুজালো লাইব্রেরি¹– ওয়াশিংটন বিশ্ববিদ্যালয়ের (Suzzallo Library – University of Washington, Seattle) ষোলোটি লাইব্রেরির মধ্যে প্রধান, সাহেবি কেতায় ‘জুয়েল অফ দ্য ক্রাউন’ বলা যায়। আজ থেকে প্রায় বছর আঠারো আগে সেই লাইব্রেরির তিনতলায়, পুবদিকের এক বিশাল ঘরে তাকে বই হাতড়াতে হাতড়াতে চমকে উঠেছিলাম। শুধু সেই তাক নয়, আশপাশের আরো খান পনেরো-কুড়ি তাক জুড়ে শয়ে শয়ে বাংলা বই। বঙ্কিম-রবীন্দ্রনাথ থেকে শুরু করে সুনীল-শীর্ষেন্দু-সমরেশ হয়ে স্বপ্নময়-প্রচেত সবাই আছেন সেখানে। এবং পঞ্চাশ থেকে শুরু করে আশি, এই তিন দশকে যে যে বাঙালি লেখকের নাম উঠেছে ‘দেশ’, ‘এক্ষণ’, বা ‘নবকল্লোল’-এর পাতায়, তাঁদের সবাইকেই এ ঘরে পেয়ে যাবেন।

এমন অজস্র লেখক আছেন যাঁদের লেখা ও নাম দুই-ই আজকের বাঙালি পাঠক জানেন না (বা ভুলে গেছেন), কিন্তু কলকাতা থেকে সাড়ে এগারো হাজার কিলোমিটারেরও বেশি দূরের শহর, সিয়াটলের এই লাইব্রেরিতে তাঁরা সবাই হাজির। লোকনাথ ভট্টাচার্য যেমন রয়ে গেছেন ‘বাবুঘাটের কুমারী মাছ’ নিয়ে, আবার তাঁর সামনের সারিতে চাণক্য সেন রয়েছেন দু’ভলিউমের ‘পিতা পুত্রকে’ ও ‘পুত্র পিতাকে’ নিয়ে, তাঁর পাশেই উঁকি দিচ্ছেন বরেন বসু, ‘রংরুট’ উপন্যাসের লেখক। খুঁজলে ঠিকই পেয়ে যাবেন রঞ্জন অর্থাৎ নিরঞ্জন মজুমদারের ‘শীতে উপেক্ষিতা’, চিরঞ্জীব সেনকেও পাওয়া যাবে ‘অপারেশন দিয়েগো গার্সিয়া’ এবং আরো কিছু রাজনৈতিক থ্রিলার সমেত।

পাঁচ-ছ’বছরে সেই সব তাকের পাশে সাকুল্যে হয়ত জনা দুই-তিন বাঙালিকে ঘুরঘুর করতে দেখেছি। কত বইয়ের ডিউ স্লিপ প্রথমবারের জন্য তৈরি হয়েছে আমার অনুরোধে। অর্থাৎ, কস্ট-বেনেফিট অ্যানালিসিস করতে বসলে নিশ্চিতভাবেই দেখা যাবে এই বাংলা বইয়ের সম্ভার টেনে নিয়ে চলাটা যুক্তিযুক্ত কাজ নয়। অথচ সেই কাজটিই বিশ্ববিদ্যালয়টি সুচারুভাবে করে চলেছে বছরের পর বছর ধরে। আপাতদৃষ্টিতে ব্যাপারটি রহস্যময় মনে হতে পারে, কারণ ওয়াশিংটন বিশ্ববিদ্যালয়ে বাংলা নিয়ে পড়ে এরকম মার্কিনী ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা দশের বেশি হবে না। এবং তারাও কস্মিনকালে ষাট-সত্তর দশকের জনপ্রিয় বাংলা সাহিত্য নিয়ে আদপেই মাথা ঘামাবে না। হ্যাঁ, বাংলা বিশ্বের সপ্তম সর্বোচ্চ প্রচলিত ভাষা বটে, কিন্তু মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে এর ব্যবহারিক গুরুত্ব তুলনামূলকভাবে নগণ্য।

তাহলে কারণ কী? খোঁজ নিতে গিয়ে বেরিয়ে এল এক চমকপ্রদ ইতিহাস। পঞ্চাশের দশকে খাদ্যসমস্যা দূর করার জন্য ভারতকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র থেকে গম আমদানি করতে হত। সদ্য স্বাধীন হওয়া দেশ যৎসামান্য বৈদেশিক মুদ্রা নিয়ে সেই সস্তার গমের দামও চুকিয়ে দিতে পারেনি। টাকার বদলে তাই দেওয়া হয়েছে বই, দু’দশকেরও বেশি সময় ধরে ²। ওয়াশিংটন বিশ্ববিদ্যালয়ে বাংলা বইয়ের এই সম্ভার সেই চমকপ্রদ ইতিহাসটিকে ধরে রাখার প্রয়াস বিশেষ।

বিশ্বে যে কোনও সফল গ্রন্থাগারের সাফল্যের পেছনে রয়ে গেছে এই ইতিহাস-সচেতনতা। গোটা বিশ্ব তো দূরস্থান, নিজের দেশ-নিজের সমাজকে সারাজীবন ধরে আমরা কতজন বুঝে উঠতে পারি? কিন্তু যাদের বোঝার ইচ্ছে আছে, তাদের জন্য গ্রন্থাগার হয়ে উঠতে পারে একটি অমূল্য রসদ। যে কারণে আর্জেন্টাইন লেখক হোর্হে লুই বোর্হেস তাঁর পৃথিবীবিখ্যাত গল্প ‘The library of Babel’-এ গ্রন্থাগারকে একটি রূপক হিসাবে ব্যবহার করেছিলেন। বলতে চেয়েছিলেন সমস্ত অজানাকে জানতে চাওয়ার আমাদের যে অদম্য বাসনা, তারই ধাত্রীগৃহ হিসাবে ভেবে নেওয়া যেতে পারে এক বিশ্বজোড়া লাইব্রেরিকে। আবার সময় সময় যাদের ইচ্ছে নেই, তারাও বশীভূত হয় বই কি! ইতালিয়ান লেখক ইটালো ক্যালভিনো তাঁর গল্প ‘A general in the library’-তে দেখিয়েছিলেন যে স্বৈরাচারী শাসক গ্রন্থাগারে ঢুকেছে নজরদারির উদ্দেশ্যে, খানিক অজান্তে তার মধ্যেও ঢুকে পড়ছে ভিন্নমত, ভিন্নচিন্তার প্রতিফলন।

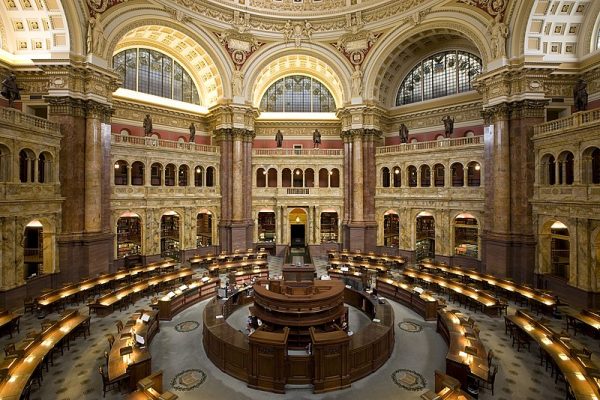

অতএব, দরকার সদিচ্ছা, দরকার কল্যাণমূলক চিন্তা। এবং আর্থিক সঙ্গতিও। ২০১৯ সালে বিশ্বের সর্ববৃহৎ গ্রন্থাগার আমেরিকার ‘লাইব্রেরি অফ কংগ্রেস’-এর জন্য বরাদ্দ ছিল ভারতীয় মুদ্রায় প্রায় ছাপ্পান্নশো কোটি টাকা ³। দ্বিতীয় বৃহত্তম গ্রন্থাগার ব্রিটিশ লাইব্রেরির বাজেট ছিল প্রায় চোদ্দশো কোটি 4। আর ভারতে কী অবস্থা? গত বছর আমাদের জাতীয় লাইব্রেরির বাজেট ছিল সাড়ে তিনশো কোটি টাকা 5, ব্রিটিশ লাইব্রেরির এক চতুর্থাংশ। কিন্তু এখানে মনে করিয়ে দেওয়া ভালো, ব্রিটিশ লাইব্রেরিতে রয়েছে প্রায় কুড়ি কোটি সংগ্রহদ্রব্যাদি, আর ভারতের জাতীয় লাইব্রেরিতে সেই সংখ্যাটা কুড়ি লাখের মতন! অর্থাৎ, আইটেম পিছু বরাদ্দের হিসাবে আমরা এগিয়েই থাকব।

আসল হিসেবটা অবশ্যই এত সহজ নয়, বাণিজ্যশাস্ত্রের হরেক প্যাঁচপয়জারে ভরা দু’টি বাজেটই। কিন্তু অ্যাকাউন্টিং-এর কচকচিতে না গিয়েও ওপর ওপর এটা বোঝা যায় যে বইয়ের সংখ্যা এবং বরাদ্দের পরিমাণের আনুপাতিক হিসাবে দু’দেশেই কিছুটা সাযুজ্য রয়েছে। কিন্তু তারপরেও আমেরিকা বা ব্রিটেনের মতন দেশে যখন অধিকাংশ লাইব্রেরি রমরম করে চলছে, ভারতের একাধিক রাজ্যে ক্রমেই বন্ধ হয়ে যাচ্ছে বহুল সংখ্যক লাইব্রেরির দরজা। এ কথা বলা বাহুল্য, যে শুধু জাতীয় লাইব্রেরির জন্য বরাদ্দ টাকা দিয়ে ভারতবর্ষের সত্তর হাজারেরও বেশি গ্রন্থাগারের আর্থিক হাল বোঝা যাবে না, কিন্তু শুধু টাকা নেই বলে ছেড়ে দিলে আসল সমস্যাগুলো ধরা পড়ে না।

একটা উদাহরণ দেওয়া যাক। ভারতের জনবহুলতম রাজ্য উত্তরপ্রদেশ। কত মানুষ থাকেন সে রাজ্যে? প্রায় চব্বিশ কোটি। অথচ সে রাজ্যের সরকার গ্রন্থাগারের প্রচার ও নতুন বই কেনা, এই দুটি খাতে মোট খরচ করে থাকেন দু’কোটি টাকা 6। তর্কের খাতিরে যদি ধরে নিই, শুধু প্রচারের জন্য এক কোটি টাকা খরচ হয় (আসল খরচ সম্ভবত আরো অনেকটাই কম), তাহলেও জনপ্রতি চল্লিশ পয়সা বরাদ্দ প্রচারের উদ্দেশ্যে। অর্থাৎ, আপনার গ্রামে বা শহরে কোথায় কোথায় লাইব্রেরি আছে, কী ধরনের বই সেখানে আছে, কত নতুন বই আসে, গ্রাহকদক্ষিণা কত, বৈদ্যুতিন পরিষেবা আদৌ আছে কিনা, এসব নিয়ে আপনার সম্যক ধারণাই কোনওদিন তৈরি হবে না। ফলে না বাড়বে গ্রাহকসংখ্যা, না আসবে নতুন বই, না তৈরি হবে একবিংশ শতকের যোগ্য পরিকাঠামো। এবং মোটের ওপর প্রায় প্রতিটি রাজ্যে একই চিত্র।

এদিকে ব্রিটেনে দেখুন, এ দেশের গ্রন্থাগারনীতি গড়ে উঠেছে স্থানীয় চাহিদাকে ঘিরে। প্রতিটি কাউন্সিল, প্রতিটি কাউন্টিতে কোন ধরনের বইয়ের চাহিদা, তা নিয়ে রীতিমতন ডেটাবেস তৈরি হয়েছে। সেই ডেটাবেস ধরে গড়ে উঠছে স্থানীয় লাইব্রেরি নেটওয়ার্ক। এক লাইব্রেরি থেকে বই নিয়ে ফেরত দেওয়া যাচ্ছে অন্য লাইব্রেরিতে। কোনও লাইব্রেরিতে রাখা হচ্ছে ই-বইয়ের বিপুল সম্ভার, আবার কোথাও হয়তো নজর দেওয়া হচ্ছে কিশোর-কিশোরীদের চাহিদার ওপর। আর এই সমীক্ষা এবং প্রচারের উঠে আসছে নতুন নতুন তথ্য, লাইব্রেরি সিস্টেমের খোলনলচে বদলে ফেলে যুগোপযোগী করে তোলা হচ্ছে। ওয়েলসের রাজধানী কার্ডিফে যেমন সমীক্ষা চালিয়ে দেখা গেছে, বহু মানুষ গ্রন্থাগারে আসেন দৈনিক সংবাদপত্রগুলি পড়তে। অতিমারির সময়ে যে জন্য কার্ডিফ পাবলিক লাইব্রেরি ‘Pressreader’ নামক একটি অ্যাপের মাধ্যমে গ্রাহকদের বিনামূল্যে ই-সংবাদপত্র পড়ার ব্যবস্থা করে দিয়েছে 7।

অন্য বেশ কিছু লাইব্রেরি আবার ব্যবহার করছে ‘Libby’ অ্যাপ, যার মাধ্যমে গ্রাহকরা বিনামূল্যে পত্রিকা পড়তে পারবেন। অথচ দেশে দেখুন, অ্যাপের ব্যবহার প্রায় নেই বললেই চলে। বরাত খুব ভালো হলে আপনার স্থানীয় গ্রন্থাগারিক কিছু পুরনো বই স্ক্যান করে একটি নির্দিষ্ট সার্ভারে তুলে দিচ্ছেন। কিন্তু সে বই ডাউনলোড করতে ডেটা এবং সময় দুই-ই বরবাদ, এবং যে যে বই আপলোড করা হয়েছে তা আপনার ইচ্ছানুসারে নয়, বরং গ্রন্থাগারিকের ইচ্ছানুসারে।

লিখতে লিখতে বুনো রামনাথ আর কৃষ্ণনগরের মহারাজার সেই বিখ্যাত গল্পটি মনে পড়ে গেল। মহা পণ্ডিত রামনাথের সংসারে কোনও অনটন আছে কিনা জানতে চেয়ে মহারাজা বলছেন, ‘আপনার কী কোনো অনুপপত্তি আছে?’; আর দার্শনিক রামনাথ ‘অনুপপত্তি’ শব্দের অন্য অর্থ ধরে নিয়ে বলছেন ‘না, আমার কাছে সব প্রশ্নেরই যুক্তিযুক্ত উত্তর আছে।‘ লাইব্রেরির প্রসঙ্গেও এই ব্যুৎপত্তিগত রসিকতাটি খেটে যায়। অনুপপত্তি আছে– তবে আর্থিক অনটন নয়, বরং যুক্তিসঙ্গত সমাধান। মাথা না ঘামিয়ে, মানুষের কাছে না পৌঁছিয়ে, গ্রন্থাগারকর্মীদের যথাযথ প্রশিক্ষণ না দিয়ে আজ আমরা এই জায়গায় পৌঁছেছি– পাঠক যা চাইছেন তা লাইব্রেরি দিচ্ছে না, লাইব্রেরি যা দিচ্ছে তা পাঠক চাইছেন না।

পাঠক কী চাইছেন, সেটা বোঝার জন্য আরেক বিখ্যাত ইতালিয়ান সাহিত্যিক উম্বের্তো একো-কে স্মরণ করতে হয়। উম্বের্তো নিজের গ্রন্থাগারকে ‘লাইব্রেরি’ বলতেন না, বলতেন ‘অ্যান্টিলাইব্রেরি’! কারণ, তাঁর বুকশেলফে প্রায় সবই না পড়া বই। পড়া বই, চেনা বই মানুষ রাখে ঘর সাজানোর জন্য। আর যে বই পড়া নয়, যে বই পড়া হয়ে উঠল না, সেগুলো আমাদের সুস্থির হয়ে বসতে দেয় না। একুশ শতকে বেঁচে থাকার জন্য লাইব্রেরিদের অ্যান্টিলাইব্রেরি হয়ে ওঠে ছাড়া গতি নেই।

তথ্যসূত্র:

1 – uw.pressbooks.pub

2 – maddy06.blogspot

3 – loc.gov

4 – bl.uk

5 – Openbudgetsindia.org

6 – Milleniumpost

7 – Twitter.com

ছবি সৌজন্য: Wikipedia, Youvisit

প্রবীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ব্রিটেনের কার্ডিফ বিশ্ববিদ্যালয়ে ম্যানেজমেন্ট সায়েন্সের অধ্যাপক। অর্থনীতি ও রাজনীতি নিয়ে বিশেষ আগ্রহ। বাংলা ও ভারতের বিভিন্ন সংবাপত্রে অর্থনীতি, রাজনীতি ও বিজ্ঞান বিষয়ক একাধিক প্রবন্ধ লিখেছেন প্রবীরেন্দ্র। এছাড়াও লিখেছেন একাধিক কল্পবিজ্ঞান ও রহস্যকাহিনী। তাঁর প্রকাশিত বইগুলি হল 'বাইট বিলাস', 'ক্যুইজ্ঝটিকা', 'পরিচয়ের আড্ডায়', 'আবার ফেলুদা, আবার ব্যোমকেশ', এবং 'চার'।

2 Responses

americar libraryte boi daan korey Bharat gomer daam shodh koreche…khubi

ek chittaakarshak tatthyo…….janabar jonyo onek dhonyobaad..O nomoskaar

Many thanks for the anecdote of an extraordinary example of the barter system, the wheat vs books, right in the mid of 20th century. Also the reference of the historian-writer Umberto Eco gives us an insightful statement “Indeed, the more you know, the larger the rows of unread books. Let us call this collection of unread books an anti-library.” In fact, Nassim Taleb describes our relationship between books and knowledge using the legendary Italian writer Umberto Eco in his book ‘Black Swan’ and adds “My library serves as a visual reminder of what I don’t know”.