ইয়ে হ্যায় মুম্বই মেরে জান

প্রবাস কথাটা একটু গোলমেলে। আমার মতো যাঁরা আমেরিকা, ইউরোপ, অস্ট্রেলিয়ায় বাস করেন তাঁরাও প্রবাসী; আবার মুম্বই, দিল্লি, হায়দ্রাবাদ ইত্যাদি শহরের হাজার হাজার বাঙালিও একই গোত্রের।

একশ বছর আগে, অর্থাৎ বিংশ শতাব্দীর শুরুর দিকে বর্তমান বিহার, ঝাড়খণ্ড এবং উড়িষ্যায় অনেক বাঙালির বাস ছিল কর্মসূত্রে। আমার মায়ের জন্ম ‘বেহার’-এর (উনি রাজ্যটিকে এই নামেই উল্লেখ করতেন) ছাপড়া জেলায়। আমৃত্যু রাজ্যটির প্রতি একটা দুর্বলতা ছিল ওঁর। চোস্ত হিন্দি বলতে পারতেন। বাংলাতে টান না থাকলেও কিছু কথা ব্যবহার করতেন (যেমন- অপছন্দের কেউ “চিড়িয়া”) যেগুলি স্পষ্টতই হিন্দি থেকে উদ্ভূত।

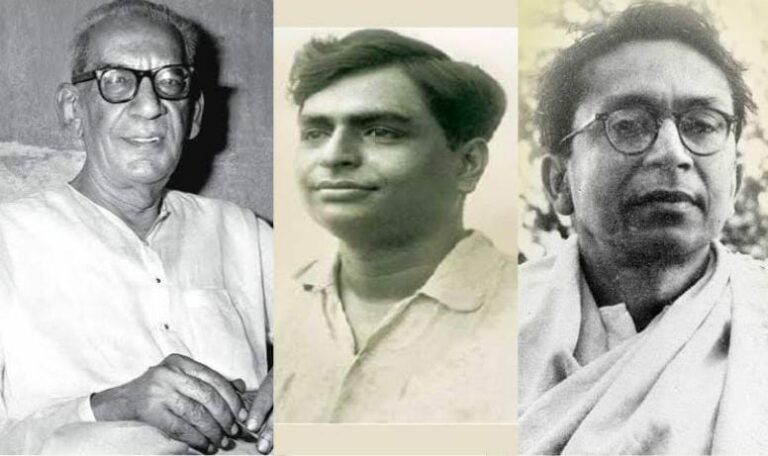

বাংলা সাহিত্যের বহু রত্নই ছিলেন সে অর্থে প্রবাসী বাঙালি। উদাহরণ- বনফুল, শরদিন্দু, বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়, সতীনাথ ভাদুড়ী প্রমুখ।

প্রবাস মানব সভ্যতায় নতুন কিছু নয়। ভাগ্যান্বেষণে, রুজির তাগিতে, রাজনৈতিক অস্থিরতা বা পটপরিবর্তনের কারণে বহুদিন ধরেই স্বেচ্ছায় বা বাধ্য হয়ে প্রবাসী হয়েছে মানুষ। বিগত কয়েক দশকে তার ব্যাপ্তি এবং গুরুত্ব বেড়েছে বহুগুণ। আজকের বিশ্বায়িত ভুবনে আগের থেকে অনেক বেশি নৈমিত্তিক ঘটনা এই প্রবাসী হওয়া।

আমার এই কলমে এ পর্যন্ত লিখেছি ছাত্রজীবনে আমেরিকার কথা, কর্মসূত্রে কিছুদিন লিবিয়া বাসের কাহিনি এবং পাতানো দেশ অস্ট্রেলিয়ার নানা অভিজ্ঞতার কথা।

কর্মসূত্রে দু বছর মুম্বই (Mumbai) বাসের কথা এখনও অবধি লিখিনি। পিছন ফিরে তাকিয়ে বলতে পারি ব্যক্তিগত জীবনে ঘটনাবহুল সেই দুই বছর অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। জীবনের সেই পর্বের বেশ কিছু কৌতূহলোদ্দীপক ঘটনা ও অভিজ্ঞতার কথা না লিখলে মূলত জীবন থেকে নেওয়া এই কলম অসম্পূর্ণ রয়ে যাবে।

১৯৮৬ সালের মে মাসে University of New Hampshire থেকে MBA-র পড়াশোনা শেষ করি। এখনকার নিয়ম জানি না— সেই সময়ে আমেরিকার কোনও বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ডিগ্রি অর্জন করলে সহজেই এক বছরের জন্য অস্থায়ী ভিসা পাওয়া যেত। সেই ভিসাতে চাকরি করার কোনও বাধা ছিল না। সেই হিসাবে ১৯৮৭ সালের শেষ অবধি আমেরিকাতে থেকে যেতে পারতাম।

কিন্তু ভিসা পাওয়া এক ব্যাপার, আর চাকরি পাওয়া সম্পূর্ণ অন্য এক লড়াই। ইংরেজিতে একটা কথা আছে— Catch 22। আমার তখন সেই পরিস্থিতি। বেশ কয়েকটা ইন্টারভিউ পেয়েছিলাম— একটি বড় প্রতিষ্ঠানে তিন বার ডেকেছিল। কিন্তু কোনও কারণে শেষ পর্যন্ত চাকরিটা পাইনি। আসলে চাকরি পেতে হলে Green Card লাগে, আর ঐ কাঙ্ক্ষিত Green Card পেতে হলে চাকরি লাগে।

অসাধারণ কোনও দক্ষতা না দেখলে বা অত্যন্ত প্রয়োজন না হলে আমার মতো অস্থায়ী ভিসাতে থাকা কর্মপ্রার্থীদের নিয়োগকর্তারা চট করে চাকরি দিতেন না। নির্দ্ধিধায় স্বীকার করব, আমার সেরকম কোনও বিশেষ প্রতিভা বা দক্ষতা ছিল না।

সেই সময়ে আমেরিকার কোনও বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ডিগ্রি অর্জন করলে সহজেই এক বছরের জন্য অস্থায়ী ভিসা পাওয়া যেত। সেই ভিসাতে চাকরি করার কোনও বাধা ছিল না। সেই হিসাবে ১৯৮৭ সালের শেষ অবধি আমেরিকাতে থেকে যেতে পারতাম।

লিবিয়াতে কাজ করে সঞ্চিত অর্থ অনেকদিনই ফুরিয়ে গিয়েছিল। মে মাসে অ্যাসিস্টান্টশিপও ফুরিয়েছে। ইউনিভার্সিটির একটি বিভাগে খুব কম বেতনের একটা কাজ ছিল বটে, কিন্তু সেই রোজগারে বাড়ি ভাড়া করে সংসার চালানো যেত না। সেই কাজের মেয়াদও সেপ্টেম্বর অবধি ছিল কেবল।

পাশ করার পরে পরেই খড়গপুরের যে সব সহপাঠী (৪২ জনের ক্লাসের অন্তত ১২ জন) আমেরিকাতে পাড়ি দিয়েছিল, একজনও বাধ্য হয়ে ফিরে এসেছে বলে আমার জানা নেই। এই সফলভাবে রয়ে যাওয়ার তিনটি কারণ অনুমান করতে পারি। এক: এদের অনেকেই অসাধারণ মেধাবী। দুই: এরা কেউই বিবাহিত ছিল না। ব্যাচেলর অবস্থায় কয়েকজন মিলে মেস করে থেকে রেস্তরাঁ বা দোকানে ছোটখাটো কাজ করে নিজের পেশায় ভদ্রগোছের কাজ পাওয়া অবধি গ্রাসাচ্ছাদনের মতো রোজগার করতে পারত। তিন: অনেকেই Masters করার পর ডক্টরেট করে আরও কয়েক বছর থেকে যেত। পাঁচ–ছ বছর একটা দেশে বাস করার পর রয়ে যাওয়াটা অনেক সহজ হয়ে যায়।

তৃতীয় সুযোগটি আমারও ছিল। দুটি বিশ্ববিদ্যালয়ে ডক্টরেট করার আমন্ত্রণ পেয়েছিলাম। আমার বয়স তখন ৩১। কেবল ঐ দেশে থাকার জন্য আরও তিন–চার বছর ভালোরকম দারিদ্রের মধ্যে জীবন কাটাতে মন চাইছিল না। তাছাড়া ডক্টরেট করার মতো মানসিক গঠনও কোনওদিনই ছিল না আমার। ততদিনে বিবাহিত জীবনের পাঁচ বছর অতিক্রান্ত হয়ে গেছে— ভীষণভাবে সন্তান চাইছিলাম দুজনেই।

অগস্টের শেষ অবধি চেষ্টা চালিয়ে গিয়েছিলাম। সেই সময়ে আমেরিকার অর্থনীতিও খুব একটা চাঙ্গা ছিল না। ভাগ্যদেবী লাগাতার মুখ ফিরিয়ে ছিলেন।

দুটি বিশ্ববিদ্যালয়ে ডক্টরেট করার আমন্ত্রণ পেয়েছিলাম। আমার বয়স তখন ৩১। কেবল ঐ দেশে থাকার জন্য আরও তিন-চার বছর ভালোরকম দারিদ্রের মধ্যে জীবন কাটাতে মন চাইছিল না। তাছাড়া ডক্টরেট করার মতো মানসিক গঠনও কোনওদিনই ছিল না আমার।

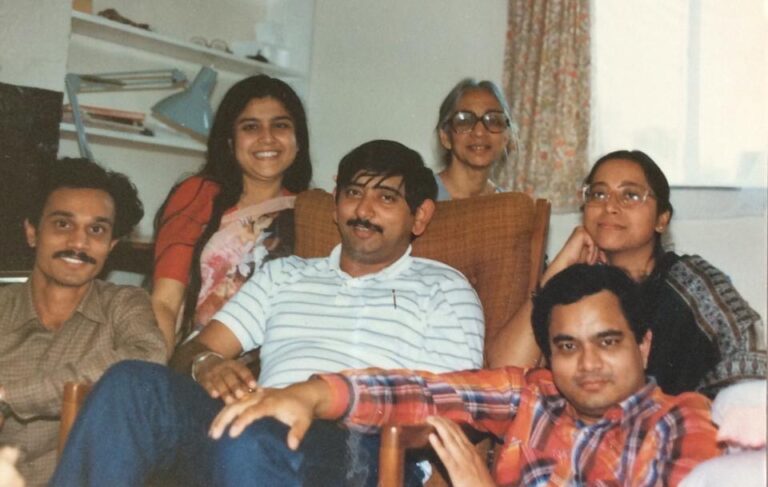

অগত্যা সেপ্টেম্বরের শুরুতে হেমন্তের টকটকে লাল রং ধরা নিউ হ্যাম্পশায়ার ছেড়ে ভারাক্রান্ত হৃদয়ে দেশে ফেরার সিদ্ধান্ত নিলাম। বেশ কয়েকজন ভারতীয় বন্ধু আমাদের বস্টন বিমানবন্দরে ছেড়ে দিয়ে এল। অ্যাপার্টমেন্টের সামনে কেউ একটা ছবি তুলেছিল আমাদের, ছবিটার নাম আমরা দিয়েছিলাম ‘স্বর্গ হইতে বিদায়’।

আমেরিকাতে রয়ে গেলে এই প্রবাসীর নকশার পর্বগুলি অন্যরকম হত। তবে জীবনসায়াহ্নে পৌঁছেও নিশ্চিত নই সেটা ভালোর জন্য হত কিনা!

তিন সপ্তাহ ইংলন্ডে মেজপিসির কাছে কাটিয়ে পুজোর ঠিক আগে দেশে ফিরলাম। ইংলন্ডে একবার এসেছিলাম বছর দুয়েক আগে। সেটা ছিল জুলাই মাস— ঝলমলে আবহাওয়া পেয়েছিলাম। এবারে প্রায় পুরো সময়টাই ছিল মন খারাপ করা মেঘলা।

এই পিসি (শোভারাণী দত্ত) আর পিসতুতো দাদা গৌতমের কাছে আমি চিরকৃতজ্ঞ। ওঁদের অনুপ্রেরণা, উৎসাহ এবং কিছুটা অর্থসাহায্যে আমি একটু বেশি বয়সেই উচ্চশিক্ষার্থে আমেরিকা যাওয়ার সাহস পেয়েছিলাম।

পিসি আরও কিছুদিন থেকে যাবার জন্য জোরাজুরি করছিলেন, কিন্তু মন চাইছিল দেশে ফিরে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব কাজে ফিরতে। ঐ সময়ে আমার কাছাকাছি বয়সের পিসতুতো বোন গোপা ইংলন্ডে ছিল। ওর স্বামী অচিন্ত্য কেমব্রিজে ডক্টরেট করছিল। ওদের সঙ্গে সময় কাটাতে ভালোই লাগছিল, তবে মন খারাপটা তাড়াতে পারছিলাম না। নিজেকে কেবল একটা হেরে যাওয়া মানুষ মনে হত।

বিদায়ের আগে পিসি বলেছিলেন: তুই একটা stateless মানুষ নয়। তোর একটা দেশ আছে, সেখানে তোর অনেক শুভানুধ্যায়ী আছে। তোকে এখনও পর্যন্ত বিশেষ struggle করতে হয়নি জীবনে— যা চেয়েছিস সহজেই পেয়েছিস। তাই এই পরিস্থিতিটা মেনে নিতে পারছিস না। তোর পেটে বিদ্যে আছে, বয়সও অল্প। দেশে গিয়ে ভালো চাকরি পেয়ে যাবি কদিনের মধ্যেই।

এই “অল্প কদিন”টা কিন্তু বেশ দীর্ঘস্থায়ী হয়েছিল। হাবিজাবি চাকরি কয়েকটা পেয়েছিলাম বটে, কিন্তু শিক্ষার সঙ্গে মানানসই চাকরি পেতে ১৯৮৭ সালের মার্চ মাস অবধি অপেক্ষা করতে হয়েছিল।

খুবই খারাপ কেটেছিল মাসগুলো। পুঁজির ভাঁড়ার শূন্য। শ্যামবাজারের বাড়িতে থাকতাম দাদার সংসারে। ঐ সময়ে দাদা পাশে না দাঁড়ালে কী করতাম জানি না। বলতেই পারত, অহেতুক ঝুঁকি নিয়ে ভালো চাকরি ছেড়ে পড়তে গিয়েছিলি, এখন নিজের রাস্তা নিজে দেখ। আমার পরম সৌভাগ্য— সেরকম কথা শুনতে হয়নি।

পিছন ফিরে তাকিয়ে বলতে পারি, দিনগুলো একটা বড় শিক্ষা দিয়ে গেছে। অহংবোধ ভালরকম ধাক্কা খেয়েছে। একই সঙ্গে সহনশীলতাও বেড়েছে ক’মাসের বেকার জীবনে। দাদা ছাড়া আরও কয়েকজন আত্মীয়–বন্ধু পাশে দাঁড়িয়েছিলেন সেই কঠিন সময়ে। তাঁদের কাছেও আমি চিরকৃতজ্ঞ।

সাড়ে চার বছর দেশে কাজ করেছিলাম (১৯৭৮- এর মাঝামাঝি থেকে ১৯৮৩ –র শুরু অবধি লিবিয়া আমেরিকার আগে)। কাজের সম্পর্কিত ঘোরাঘুরি নেপাল, পূর্ব ভারত এবং দিল্লিতেই সীমাবদ্ধ ছিল। পশ্চিম বা দক্ষিণ ভারতে কখনও পা রাখা হয়নি।

মার্চ মাসের এক বিকালে যখন মুম্বইতে অবস্থিত আধা সরকারি প্রতিষ্ঠান আই বি পি কোম্পানির ইঞ্জিনিয়ারিং ডিভিশনের সুদর্শন জেনারেল ম্যানেজার মি. হিঙ্গোরানি ডেপুটি ম্যানেজার পদের অফার দিতে একটা মিশ্র অনুভূতি হয়েছিল। বেকারত্বের অবসানের স্বস্তি। একইসঙ্গে মনে পড়ছিল সেই জনপ্রিয় গানটির কথা:

এ্যায় দিল মুশকিল জিনা য়ঁহা,

ইয়ে হ্যায় বোম্বাই, ইয়ে হ্যায় বোম্বাই মেরে জান…

গানের কথা অনুযায়ী মুম্বইতে বিশাল বিশাল বাড়ি, হাজার মোটরগাড়ি, অসংখ্য কারখানা। কিন্তু হৃদয় মেলে না সহজে।

কেমন হবে সেই হৃদয়হীন শহরে নতুন জীবন?

কলমের কয়েকটি পর্বে শোনাব সেই দিনগুলির কিছু গল্প।

জন্ম ১৯৫৫ সালে উত্তর কলকাতার শ্যামবাজারে। জীবনের অর্ধেকটা প্রবাসে কাটালেও শিকড়ের টান রয়েই গেছে। অধিকাংশ স্বপ্নের ভাষা আজও বাংলা-- প্রেক্ষাপট কলকাতা। আই আই টি খড়গপুরের মেকানিকাল ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের স্নাতক হলেও অবসরজীবন জুড়ে আছে বাংলা সাহিত্য। আর টুকটাক কিছু লেখালেখি।