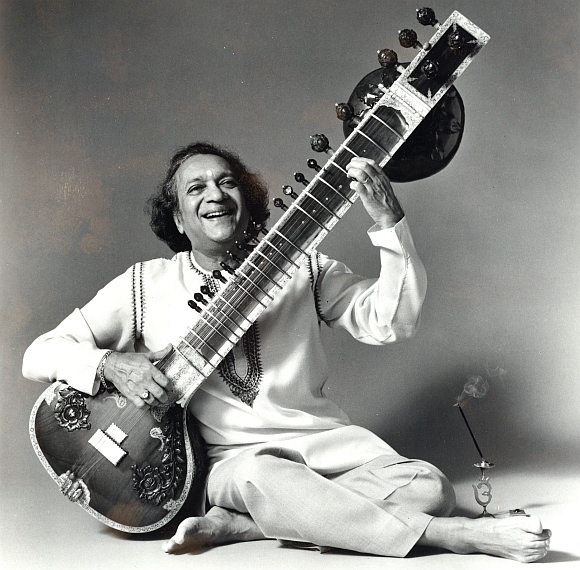

ফি বছর শীতে পণ্ডিত রবিশঙ্কর (Ravi Shankar) কলকাতা এলে ওঁর একটা না একটা সাক্ষাৎকার নেওয়া হয়েই যাচ্ছিল। কখনও ২০ নং বালিগঞ্জ পার্কে, কখনও এলগিন রোডের সেনদের বিখ্যাত জাহাজ-বাড়িতে। অবাক করা ব্যাপারটা ছিল এই যে, নতুন করে দেখা হলে আগের বারের সাক্ষাৎকার সম্পর্কে কিছু উপযোগী মন্তব্যও করতেন। তাতে বুঝতাম, কী মনোযোগে আগের লেখাগুলো পড়েছেন এবং মনেও রেখেছেন। একবার যেমন বললেন, ‘গতবার তুমি জিজ্ঞেস করেছিলে, ক্ল্যাসিক্যাল গানবাজনায় এত পলিটিক্স এসে পড়ল কেন? তাতে আমি কী বলেছিলাম?’

ওঁর উত্তরটা আমিই দিয়ে দিয়েছিলাম, ‘বলেছিলেন, এতে মিউজিশিয়ানদের কী করার? যা করার তাঁদের ফ্যানরা, ভক্তরা করে যাচ্ছে।’

রবিশঙ্কর (Ravi Shankar) হেসে বলেছিলেন, ‘ঠিক। এবার বলি, এই মিউজিশিয়ানদের বড় হয়ে ওঠা, গ্রেট হওয়ার পিছনে ফ্যানদের, ভক্তদের অবদান নিশ্চয়ই আছে। তবে একেক সময় মিউজিশিয়ানরাও ভক্তদের গেরোয় পড়ে যান। ওদের বাড়াবাড়িতে ট্র্যাপড হয়ে যান। তখনই সমস্যা হয়।’

আমায় তখন বলতে হয়েছিল, ‘আপনি যদি চান তো মিউজিশিয়ানদের এই ক্রাইসিস নিয়ে একটা আলোচনায় বসতে পারি।’

খুব হেসেছিলেন রবিশঙ্কর। বলেছিলেন, ‘অত কিছু বললে তো আত্মজীবনী দাঁড়িয়ে যাবে।’

বলেছিলাম, ‘দাঁড়াক না।’ তাতে আবারও হাসতে লাগলেন। বললেন, ‘এই যে সব ইন্টারভিউ দিয়ে যাচ্ছি তোমায়— এসব তো ছড়িয়ে যাচ্ছে। এদের এক জায়গায় আনলে একটা face of music ফুটে উঠতে পারে। আমি আজ আছি, কাল নেই। তুমি সেই কথাগুলি লিখো।’

আমি না বলে পারিনি, ‘Let’s do it then. তবে এই আত্মজীবনীটা হোক বাংলায়। ইংরেজিতে তো আপনার autobiography আছেই।’

রবিশঙ্কর সঙ্গে সঙ্গে বলেছিলেন, ‘অবশ্যই! বাংলাতেই তো বলতে ইচ্ছে করে এখন। ইংরেজিতে যা বলা যায় না।’

এলগিন রোডের জাহাজ-বাড়িতে যেদিন এসব কথা হচ্ছিল তার কদিন পর মধ্যরাতের আসরে ওঁর বাজানোর কথা। মধ্যরাতে বসলে তো ভোর অবধি বাজাবেন, জানা কথা। সুযোগ বুঝে বললাম, ‘আপনার ভটিয়ার বহুকাল শুনিনি। সামনের আসরে শেষ রাতের শিল্পী আপনি। ওই রাগটা শুনতে চাই।’

রবিশঙ্কর হেসে বলেছিলেন, ‘ঠিক। এবার বলি, এই মিউজিশিয়ানদের বড় হয়ে ওঠা, গ্রেট হওয়ার পিছনে ফ্যানদের, ভক্তদের অবদান নিশ্চয়ই আছে। তবে একেক সময় মিউজিশিয়ানরাও ভক্তদের গেরোয় পড়ে যান। ওদের বাড়াবাড়িতে ট্র্যাপড হয়ে যান। তখনই সমস্যা হয়।’

মধ্যরাতের সেই আসরের শেষ নিবেদন রেখেছিলেন রবিশঙ্কর ভটিয়ারে দীর্ঘ গৎ বিস্তার। তার আগে ছোট আলাপ, ছোট জোড় বাজিয়েছিলেন। আর আমার মনে পড়েছিল ১৯৭৩ সালের হাফিজ আলি খাঁ কনফারেন্সের শেষ দিনের, শেষ রাতের, শেষ আসরের শেষ নিবেদন উস্তাদ আমির খাঁর ভটিয়ার খেয়াল। গলায় এবং যন্ত্রে উপরোক্ত দুটি নিবেদনের মতো মহৎ ভটিয়ার আমি আর কখনও শুনিনি। হয়তো আর শুনতে পাবও না। আমির খাঁ ও রবিশঙ্করের ভটিয়ারের গঠনে কিছুটা পার্থক্য, কিছুটা বৈচিত্র্য আছে। কিন্তু মুড সেই এক ও অদ্বিতীয়। মোটামুটি একটা ছোট রাগ যে আদতে কত গভীর, তার ছাপ ওঁদের ভটিয়ারে। আসর শেষে কাছে যেতেই বললেন, ‘তোমার জন্য আজ ভটিয়ার বাজিয়ে দিলাম।’ তখন ওঁকে বলিনি, কিন্তু জানতাম ওই ভটিয়ার ছিল আমার জন্যই। মুখে শুধু বললাম, ‘আজ সন্ধ্যায় একটু দেখা করতে আসব। দরকার আছে।’

জলসার দিনের সন্ধেবেলাতেই কথা হয়েছিল অরূপবাবুর সঙ্গে। অরূপকে বলেছিলাম রবিশঙ্কর ওঁর গানবাজনার কথা আমাকে বলতে চান, যাতে সেসব আমি লিখতে পারি। অরূপ বললেন, ‘ওঁকে টেপ করো। করে সমস্ত কথা ওঁর ভাষাতেই লিখে দাও। আমি ছাপব।’

এই কথাবার্তার সময়ে আমাদের পাশে বসেছিলেন আনন্দ পাবলিশার্সের বাদল বসু। শেষে ঠিক হল পরদিন বিকেলে আমরা দুজনেই লালা শ্রীধরের বাড়িতে যাব। যখন যেরকম ডেট পাব, সেই মতন ওঁকে রেকর্ড করে বই ছাপব। তখনও আমাদের ধারণা বড়জোর একটা চটি বই হবে, প্রবন্ধ গোছের বই হবে, তবুও তা হবে রবিশঙ্করের মতন একজনের বই।

শ্রীধরজির বাড়িতে দেখা করে প্রণাম করে যখন প্রস্তাবটা দিলাম উনি একনাগাড়ে আনন্দবাজারের বিরুদ্ধে ওঁর অসংখ্য অভিযোগ শুনিয়ে গেলেন। বললেন, ‘তোমাদের আনন্দবাজার সমানে একটা হট অ্যান্ড কোল্ড ব্যাপার করে যাচ্ছে আমাকে নিয়ে। কখনও মাথায় তুলছে, কখনও যা খুশি গাল পাড়ছে। তোমাদের সঙ্গে ভাই কাজ করা বিপদ। কখন কী মতি হয়!’

আনন্দবাজারের বিরুদ্ধে রবিশঙ্করের এহেন প্রতিক্রিয়ার কারণ অবশ্য একটা ছিল। কিছুকাল আগেই ‘সানডে’ পত্রিকার কভার স্টোরি হয়েছিল ‘হু ইজ আওয়ার টপ সিতারিস্ট?’ আমাদের সেরা সেতারি কে? সেই লেখায় নীলাক্ষ গুপ্ত নানাভাবে চেষ্টা করেছিল বোঝাতে যে, রবিশঙ্কর নন, সেরা বলতে হয় বিলায়েত খাঁ-কে। তা নিয়ে তর্ক-বিতর্কের অন্ত ছিল না। বেশ কিছুদিন কলকাতার গানের মহল সরগরম ছিল এই চর্চায়। তারই মধ্যে চোরবাগানের মল্লিক বাড়িতে এক অসাধারণ আসর করলেন রবিশঙ্কর। ‘সারারাত সেতার’ শীর্ষক সেই রাতজোড়া একক অনুষ্ঠান যে কোন উচ্চতায় উঠেছিল তা লিখে বোঝানো অসম্ভব। পণ্ডিতকুলের জন্য যা যা রাখার শাস্ত্রীয় গড়ন ও বাদনরীতিতে, তার কিছুরই অভাব ছিল না। সেই আসরে মা’কে নিয়ে গিয়েছিলাম, যে মা কেবল কীর্তন ও পুরাতনি শুনতেই অভ্যস্ত। সেই রাতে মা কিন্তু বাজনা শুনে কেঁদেছিল। সেভাবে মা’র আসল প্রতিক্রিয়াগুলো ধরা পড়ে। শুধু কান্না দিয়েই মা নিজেকে বুঝিয়ে দিতে পারে। ছেলেবেলায় মা’র নাকি এরকমই এক অনুভূতি হয়েছিল টাউন হলে মহাত্মা গান্ধীর বক্তৃতায়। এবং দার্জিলিঙে পড়ন্ত বিকেলে আমার বাবার মুখে স্বামীজির ‘কালী দ্য মাদার’ কবিতার আবৃত্তি শুনে। যাই হোক, এরকমই এক আসরের প্রশংসা টিপে টিপে লিখেছিলেন বিজয় চক্রবর্তী আনন্দবাজারে। যা দিব্যি মনে রেখেছিলেন রবিশঙ্কর। সেই আনন্দবাজার ওঁর বই করতে চায় শুনে ওঁর ওই প্রতিক্রিয়া তাই খুব একটা অস্বাভাবিক ছিল না।

কিছুকাল আগেই ‘সানডে’ পত্রিকার কভার স্টোরি হয়েছিল ‘হু ইজ আওয়ার টপ সিতারিস্ট?’ আমাদের সেরা সেতারি কে? সেই লেখায় নীলাক্ষ গুপ্ত নানাভাবে চেষ্টা করেছিল বোঝাতে যে, রবিশঙ্কর নন, সেরা বলতে হয় বিলায়েত খাঁ-কে। তা নিয়ে তর্ক-বিতর্কের অন্ত ছিল না। বেশ কিছুদিন কলকাতার গানের মহল সরগরম ছিল এই চর্চায়।

আমাকে বলতেই হল, ‘এখনকার প্রস্তাবটা কিন্তু বাস্তবিকই hot. কোথাও কোনও ঝামেলা নেই। টেপ খুলে দু’জনে কথা বলব। আপনি তো কত কথাই বলতে চেয়েছিলেন। বলার পর সেসব লিখে আপনাকে দেখাব। আপনি রিভাইজ না করা অবধি ছাপব না।’

রবিশঙ্কর দু-দণ্ড ভাবলেন। এমনিতেই তখন ওঁর দুধে-আলতা রং। স্বাস্থ্যও দেখলাম চমৎকার আছে। লগ্নে বুঝি বা বৃহস্পতি। আমার ভয়ও হল, যদি না বলে দেন। তুরুপের তাস একমাত্র আমি, যাকে উনি পছন্দ করেন। বাকি সবটাই খরচের খাতায়। কিন্তু রবিশঙ্কর ‘না’ কথাটা বলার চেষ্টা করলেন কিছুটা ঘুরিয়ে। বললেন, ‘আমি তো ভাই কাল বিকেলেই মাদ্রাজ চলে যাব। দু’দিন সেখানে থেকে দিল্লি। দিল্লিতেও চারদিন থেকে পঞ্জাব। তুমি কি আমার সঙ্গে travel করতে পারবে?’

কোন গৌরী সেন টাকা দেবে, কত দেবে, আদৌ দেবে কি না তার আগাপাশতলা কিছুই না ভেবে আমি আর বাদলবাবু সমস্বরে বলে উঠলাম, ‘তাই হবে’। আসলে তখন আমাদের দরকার ছিল রবিশঙ্করের সম্মতি, যা ওভাবে ছাড়া আর পাওয়ার কোনও পথ ছিল না।

তবে দ্বিতীয়বার আমরা অবাক হলাম অফিসে ফিরে অরূপবাবুর কথায়। পুরো ব্যাপারটা বুঝিয়েছি কী বোঝাইনি, হঠাৎ অরূপ বললেন, ‘Done! যা টাকা লাগে কাল সকালে দোলের কাছ থেকে নিয়ে নিও। এবং কালই তুমি যাচ্ছ।’

বলে নিজের ড্রয়ার খুলে নিজস্ব ছ’খানা ক্যাসেট ধরিয়ে দিয়ে বললেন, তোমার তো মেশিন আছে। এই ক্যাসেটগুলো নাও। আরও লাগলে কিনে নিও। আর দোলকে বল, তোমার জন্য কলকাতা-মাদ্রাজ প্লেন টিকিট করে দিতে। বলেই এই একাধারে হৃদয়বান ও একগুঁয়ে মানুষটি শুরু করলেন সাক্ষাৎকারের টেকনিক নিয়ে আলাপ-আলোচনা। ‘রাগ-অনুরাগ’ রবিশঙ্করের আত্মজীবনীর টাইটেল হলেও তার পিছনে অরূপের এক সময়ের ‘রাগ’ (বিভিন্ন অর্থেই) ও ‘অনুরাগ’ যে কতখানি কাজ করেছে সেটা আমার চেয়ে বেশি আর কেউ কোনওদিন জানবে না।

তখন শীতকাল। বাড়িতে সবাই বলল দিল্লিতে বেজায় ঠান্ডা পড়বে। তখন দুদ্দাড় করে আলমারি খুলে, ন্যাপথলিন ছড়িয়ে বার করা হল টুইডের স্যুট। কলকাতায় বহুকাল যা পরে উঠতে পারিনি। বার করলাম বিদেশ থেকে বন্ধু ভোম্বলের পাঠানো পুলোভার। আর গেঞ্জি, আন্ডারওয়েরগুলো সব নিয়ে চুবিয়ে দিলাম বালতিতে। মা বলল, ‘তুই রাখ তো বাপু ওসব। আমি করে দেব। তুই খেয়ে-দেয়ে ঘুমো।’

শুধু সাইজমতন একটা সুটকেস জোগাড় হচ্ছিল না। বাড়িতে সব ক’টাই দামি দামি, আর ঢাউস ঢাউস। সকলের ধারণা আমি সুটকেস নিয়ে ফিরতে পারব না। রাস্তায় কোথাও খোয়া যাবে। মা বলল, ‘ওকে কি তোরা ভিখিরির মতন পাঠাবি নাকি?’ তখন ঠিক হল আমি একটা মস্ত হ্যান্ডব্যাগ নিয়েই যাব। যাতে মেশিনপত্র থাকবে। আর একটা মাঝারি সুটকেসে জামাকাপড়।

এয়ারপোর্টে দিদিরা আমায় তুলতে গিয়ে রবিশঙ্করকে দেখতে ব্যস্ত হয়ে গেল। রবিশঙ্কর আলাপ করেই বললেন, ‘আপনাদের ভাই তো আত্মভোলা লোক। এখন আমার ঘাড়ে চাপিয়ে দিলেন?’ বলেই হাসতে হাসতে আমার পিঠে হাত রেখে বললেন, ‘চলো কল্ দিচ্ছে।

প্লেনে সামনের সিটে ছিলেন রবিশঙ্কর আর কমলাদি। পিছনে স্মোকিং জোনে দুই ধূমপায়ী— আমি আর আল্লারাখা। কিন্তু প্লেন ওপরে উঠে স্থির হতে না হতেই রবিশঙ্কর উঠে এসে আল্লারাখাকে পাঠিয়ে দিলেন সামনে। বললেন, ‘এই সুযোগে তোমার সঙ্গে ভালো করে আলাপ করে নিই। যে-কাজে নামতে চলেছি তাতে দুজনের দুজনকে ভালো করে জানা দরকার।’

উনি আসাতে আমি সদ্য প্রোজ্জ্বলিত সিগারেট নিবোতে যাচ্ছিলাম। উনি বললেন, ‘না থাক, ইউ ক্যান স্মোক। আই ডোন্ট মাইন্ড। বরং বল, What are your interests? How old are you? তুমি কী পড়তে ভালবাসো? কী লেখো? এই নাও একটা ‘টাইম’ ম্যাগাজিন। আমি পরে পড়ব। I am happy you have come. এভাবে তুমি অনেক কিছু জানতে, শিখতে পারবে। তারপর সুযোগ হলে একদিন তুমি বিদেশেও যাবে।’

আমার তখন ভীষণ কান্না পাচ্ছিল। যে মানুষটাকে আমি ছেলেবেলা থেকে দেবতার মতন সম্মান করে এসেছি তিনি আমার পাশে বসে সত্যি সত্যি এসব কথা বলছেন? আমি জানলার বাইরে তাকিয়ে সূর্যাস্তের আলোয় আকাশে জমে ওঠা রামধনুর রং দেখছিলাম। ভাবছিলাম পৃথিবীতে এমনও অনেক বাস্তব আছে যা স্বপ্নে ধরা যায় না। আমার মনে হচ্ছিল আমরা আর মাদ্রাজের দিকে নেই, সত্যি সত্যি ইউরোপের পথে যাচ্ছি। এরকম এক আচ্ছন্ন পরিবেশে চা-কফি খেলাম। রবিশঙ্কর চোখ বুজে ভাবতে লাগলেন কোনও রাগ। ওইদিন সন্ধেতেই মিউজিক অ্যাকাডেমিতে ওঁর বাজনা। আমি জানলার বাইরে বিলীয়মান রামধনুর দিকে চেয়ে বসে আছি। এক রবি তখন অস্তাচলে গেছে, কিন্তু আমার ডান পাশে তখন আর এক রবি প্রশান্তভাবে দীপ্যমান।

(চলবে)

*ছবি সৌজন্য: লেখক, Facebook

*পরের পর্ব প্রকাশ পাবে এপ্রিল, ২০২৪

শংকরলাল ভট্টাচার্যের জন্ম ১৯৪৭ সালের ১৫ অগস্ট, কলকাতায়। ইংরেজি সাহিত্যে স্বর্ণপদক পাওয়া ছাত্র শংকরলাল সাংবাদিকতার পাঠ নিতে যান প্যারিসে। তৎপরে কালি-কলমের জীবনে প্রবেশ। সাংবাদিকতা করেছেন আনন্দবাজার গোষ্ঠীতে। লিখেছেন একশো ত্রিশের ওপর বই। গল্প উপন্যাস ছাড়াও রবিশংকরের আত্মজীবনী 'রাগ অনুরাগ', বিলায়েৎ খানের স্মৃতিকথা 'কোমল গান্ধার', হেমন্ত মুখোপাধ্যায়ের স্মৃতিমালা 'আমার গানের স্বরলিপি'-র সহলেখক। অনুবাদ করেছেন শক্তি চট্টোপাধ্যায়ের কবিতা থেকে সত্যজিৎ রায়ের চিত্রনাট্য পর্যন্ত।