আগের পর্ব পড়তে: [১] , [২], [৩], [৪], [৫], [৬], [৭], [৮] , [৯], [১০], [১১], [১২], [১৩] [১৪][১৫]

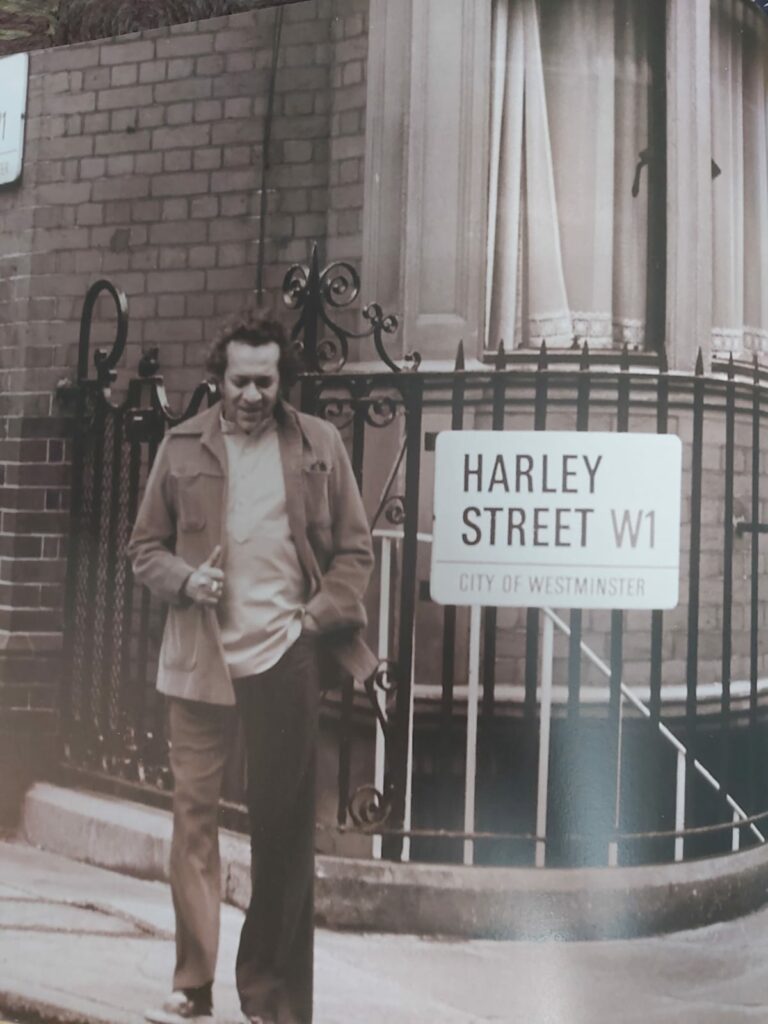

লন্ডনে নেমে এয়ারপোর্টেই দেখা হয়ে গেল আমার ছেলেবেলার পাড়া ক্রিক রো-র বন্ধু কালোদার মা’র সঙ্গে। লন্ডনে চিকিৎসা করাতে যাচ্ছেন। কালোদা ওখানে চার্টার্ড অ্যাকাউন্ট্যান্ট। মাসিমাকে কনভেয়ার বেলটের ওপর হাত ধরাধরি করে নিয়ে এসে ভিসা চেকিংয়ের মেমসাহেবের সামনে দাঁড় করালাম। সবাই শুনি ভিসার মেয়েগুলোর কাছে হেনস্থা হয়। আমার কাগজপত্র দেখে মহিলা দম করে ছ’মাসের ছাপ মেরে দিল। আমায় শুধু হেসে জিজ্ঞেস করল- রাভিশঙ্কর (Ravi Shankar) কি লন্ডনেই থাকেন? বললাম- না। মাঝেমধ্যে বাজাতে আসেন। মেম বলল- উইশ ইউ আ হ্যাপি স্টে।

লাগেজ গ্যাদার করে বাইরে আসতেই কালোদা ওর ফোকসওয়াগন নিয়ে হাজির দেখলাম। সঙ্গে বউদি। মাসিমা বললেন, শঙ্কর, তুই দুপুরে কালোর ওখানে খেয়ে যা। আমি খাওয়া-দাওয়ায় কখনও না করি না, এখানে আরও করব না পাউন্ড স্টার্লিং বাঁচাতে।

দুপুরে খেয়ে ঘুমোলাম। ঠিক তিনটেয় কালোদা আমায় গাড়ি করে নিয়ে পৌঁছে দিল অ্যালপার্টন টিউব স্টেশনে। যে টিউব লাইনের অপর প্রান্তে বাউন্ডজ গ্রিন, যেখানে বন্ধু রানাদার দাদা নির্মলবাবুর বাড়ি। রানা যেই জেনেছে আমি রবিশঙ্করের সঙ্গে বই লিখতে লন্ডন যাচ্ছি, সঙ্গে সঙ্গে বলেছে তুই দাদার ওখানে উঠবি। And nowhere else, আমি দাদাকে ফোন করে দিচ্ছি। দাদার মেয়ে সোমা স্কুলে পড়ে, ওই তোর দেখাশোনা করবে। ওর মা শিলঙে প্রফেসারি করে, ছুটিতে-ফুটিতে লন্ডনে গিয়ে থাকে।

আরও পড়ুন: বাহিরে অন্তরে (৮): টাঙ্গাইল শাড়ির জি আই বাংলাদেশের প্রাপ্য কেন?

অ্যালপার্টনে যখন ট্রেনে উঠলাম সূর্য তখন মধ্যগগনে। কলকাতার এগারোটা-বারোটার রোদের চেহারা। অথচ তাত নেই, কলকাতার শীতের মতো একটা ঠাণ্ডা বাতাস ঘুরছে, সুট পরে রীতিমতো আরাম। ট্রেন ছাড়তেই আমি এক অন্য জগতে। আমার সেই স্বপ্নের লন্ডন। মনে হল স্বর্গে পৌঁছচ্ছি, হাতের টিউব টিকিটটা স্বর্গের টিকিট।

বেলা চারটেয় পৌঁছলাম বাউন্ডজ গ্রিন। তখনও খাঁ খাঁ রোদ। আমি কালোদার দেওয়া লন্ডনের গাইড বুক A to Z দেখে স্টেশন থেকে বেরিয়ে শার্প টার্ন নিলাম বাবানলো রোড ধরে। তারপর একটা মোড়ে এসে মেফেয়ার রোডকে বাঁ হাতে রেখে হাঁটতেই ডান হাতে পেয়ে গেলাম গোরিং রোড। যার ৩৫ নং বাড়িটা সোমাদের।

বেল দিতেই বেরিয়ে এলেন নির্মলদা। রানার বড়দা। বললেন, আপনি শঙ্কর?

—হ্যাঁ।

—ওয়েলকাম! আসুন, আসুন। প্লিজ মেক ইয়োরসেল্ফ কমফর্টেবল।

নির্মলদা লন্ডনের বিখ্যাত ল্যাটিমোর স্কুলে টিচার, জ্ঞানী লোক। বাড়িতে অজস্র বই আর রেকর্ড। তার মধ্যে বেশ কিছু রবিশঙ্কর আর আলি আকবর। মেয়ে সোমা নিতান্তই বালিকা। কিন্তু যেমন সুন্দরী, তেমনই মেধাবী। তার ওপর ভীষণ মিষ্টি স্বভাবের। বাবার ওপর এক ধরেনর মাতৃত্ববোধ, যা অচিরেই আমার ওপরও বর্তাল। স্কুলে যাওয়ার আগে ও স্কুল থেকে ফিরে, পড়াশোনার ফাঁকে ফাঁকে ও ঘরগেরস্থালির জন্য যে পরিশ্রম করত তা বাস্তবিক তাক্ লাগানো। আর আমার তাক্ লাগত ইংরেজি বুলিতেও যা বিলিতি অ্যাকসেন্ট তা শুনলে পাশের ঘর থেকে মনে হত বুঝি বা জেন ফন্ডা আমাদের বাড়িতে এসেছেন।

এই আওয়াজটা কমলাদির। রবিশঙ্করের সঙ্গিনী, বিখ্যাত গায়িকা লক্ষ্মীশঙ্করের বোন। যে লক্ষ্মীশঙ্কর আবার রবিশঙ্করের সেজদা রাজেন্দ্রশঙ্করের স্ত্রী। এই কমলাদির স্বামী ছিলেন বম্বের বিখ্যাত প্রযোজক-পরিচালক অমিয় চক্রবর্তী। অমিয়বাবুর মৃত্যুর পর, কমলাদি রবিশঙ্করের বাজনায় তানপুরা ছাড়ার কাজে আসেন এবং একসময় ওঁর বান্ধবী হয়ে ওঠেন। উনি বাসনা থাকলেও যে রবিশঙ্করের স্ত্রী হয়ে উঠতে পারেননি তার কারণ অন্নপূর্ণাশঙ্কর তখনও অবধি রবুদাকে বিবাহ বিচ্ছেদ দেননি।

শঙ্করলাল ভট্টাচার্য

সেই সময়ে মিসেস সেনগুপ্তা নামের এক ভদ্রমহিলা ও তাঁর ছেলে সুমন কিছুদিনের জন্য সোমাদের বাড়িতে এসেছিলেন। পেইং গেস্ট হিসেবে। সুমন লন্ডনে পড়ছিল। তারপর ট্রান্সফার নিয়ে কলকাতায় লা মার্তিনিয়েরে চলে আসে। আমার মনে আছে ফাঁকা সময়ে সোমা আর সুমনের সঙ্গে টেলিভিশন দেখতাম। ওভাবেই আমরা ‘আই ক্লডিয়াস’ টিভি সিরিয়ালটা দেখেছিলাম। রাতে সবাই যখন শুয়ে পড়ত, আমি একা একা বসে টিভি-তে ভূতের ছবি দেখতাম। তারপর ঘুম ভাঙত সকালে, যখন সোমা ব্রেকফাস্ট রেডি করে ডাক দিত ‘শঙ্করকাকু! শঙ্করকাকু!’।

ব্রেকফাস্ট খেয়ে আমি স্নান সেরে টিউব ধরে বাউন্ডজ গ্রিন থেকে একে একে টার্নপাইক লেন, উডগ্রিন, ম্যানর হাউজ, ফিনসবেরি পার্ক, আর্সেনাল, হবর্ন, লেস্টার স্কোয়ার, পিকাডিলি সার্কাস, গ্রিন পার্ক, হাইড পার্ক কর্নার, নাইটসব্রিজ পার হয়ে সাউথ কেনসিংটনে পৌঁছতাম। স্টেশন থেকে বেরিয়ে বাঁদিকেই পেতাম স্লোন স্কোয়ার যা ধরে মিনিট দশেক হাঁটলে চেলসি ক্লয়েস্টার্জ হোটেল অ্যাপার্টমেন্ট। সেই বাড়ির চারতলায় উঠে করিডর ধরে খানিকটা হেঁটে ডানদিকের একটা দরজায় এসে নক্ করলেই আওয়াজ পেতাম, কামিং! এই আওয়াজটা কমলাদির। রবিশঙ্করের সঙ্গিনী, বিখ্যাত গায়িকা লক্ষ্মীশঙ্করের বোন। যে লক্ষ্মীশঙ্কর আবার রবিশঙ্করের সেজদা রাজেন্দ্রশঙ্করের স্ত্রী। এই কমলাদির স্বামী ছিলেন বম্বের বিখ্যাত প্রযোজক-পরিচালক অমিয় চক্রবর্তী। অমিয়বাবুর মৃত্যুর পর, কমলাদি রবিশঙ্করের বাজনায় তানপুরা ছাড়ার কাজে আসেন এবং একসময় ওঁর বান্ধবী হয়ে ওঠেন। ওঁর বাসনা থাকলেও যে রবিশঙ্করের স্ত্রী হয়ে উঠতে পারেননি তার কারণ অন্নপূর্ণাশঙ্কর তখনও অবধি রবুদাকে বিবাহ বিচ্ছেদ দেননি।

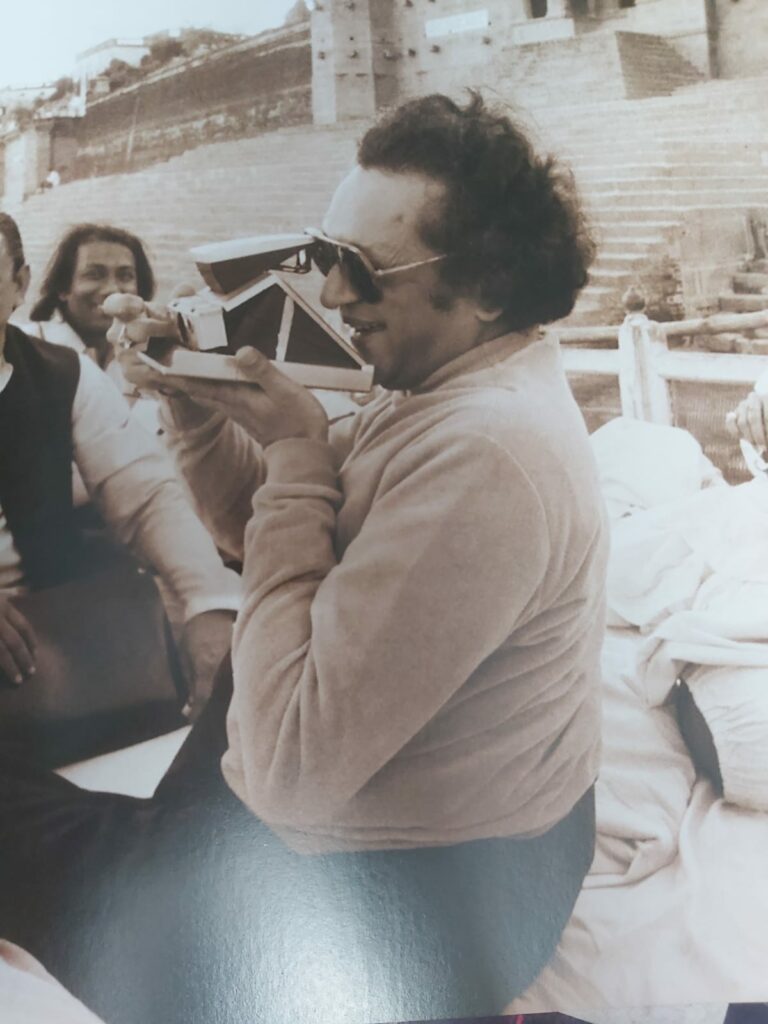

কমলাদিকে নমস্কার করে ভেতরে ঢুকে বাঁদিকে তাকালেই দেখতে পেতাম মস্ত বড় সোফায় হাতে কলম, চোখে চশমা, গায়ে কোলোন ও মুখে হাসি মেখে বসে আছেন রবিশঙ্কর।

পৌঁছনোর প্রথম দিন থেকেই আমরা ‘রাগ-অনুরাগ’-এর কাজ নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়ি। তবে কাজ শুরুর আগে আমি এক কৌটো নাড়ু দিই রবিশঙ্করকে। বন্ধু রতন এনে দিয়েছিল বাড়ি থেকে বানিয়ে। তিনখানা মস্ত সাইজের ছবি দিই যা শিল্পী অন্নদা মুন্সি আমাকে দিয়েছিলেন ওঁকে দেবার জন্য। ছবিগুলো দেখে রবিশঙ্কর ভীষণই মুগ্ধ হয়েছিলেন। বললেন- আমি দেশে গিয়ে ওঁর সঙ্গে আলাপ করব। মুন্সিদা একটা ক্যাসেটও পাঠিয়েছিলেন, যাতে ছিল ওঁর ও ছেলে ম্যানটোর বেহালা-পিয়ানোর যুগলবন্দি। মুন্সিদা তিনটি ছবি পাঠিয়েছিলেন ইহুদি মেনুহিনের জন্যও। রবিশঙ্কর বললেন- তুমি নিজের হাতেই এগুলো মেনুহিনকে দিও। খুশি হবেন।

আর ছিল একটা ফুলছাপ সিল্কের পাঞ্জাবি পিস। পাঠিয়েছিলেন আমার মা। মা’র ধারণা ছিল রবিশঙ্কর অমন সুন্দর চেহারা, তাকে ওই ফুলছাপ কাপড়ই বেশি মানাবে। রবিশঙ্কর জিনিসটা পেয়ে খুবই খুশি হলেন, মাথায় ঠেকালেনও। কিন্তু বললেন- এ কি আর আমি পরতে পারব? তোমার মতন বয়েস কি আমার আছে? পরে কমলাদিই ওই কাপড়ে একটা জামা বানিয়ে নিয়েছিলেন। আর তাতে আমি বেশ মজাও পেয়েছিলাম। কারণ, আমার প্রথম দিনই একটু লজ্জা হয়েছিল কমলাদির জন্য কিছু নিইনি বলে।

ফের বোতাম টিপে টেপ চালিয়ে চেলসি ক্লয়েস্টার্জে যখন কাজ শুরু করলাম, তখন রবিশঙ্কর আর সেই দূরের দেবতা নেই। হয়ে গেছেন কাছের মানুষ রবুদা। এরপর পুরো চার মাস ধরে রবুদা, কমলাদি ও আমি যে সুন্দর স্বতঃস্ফূর্ত অথচ গভীর মেলামেশা, ভালবাসা, কাজ ও অকাজ, খেলা ও আনন্দের দিন কাটিয়েছি তা তিনজনের কেউই কোনওদিন ভুলতে পারব না।

কোনও ডায়েরির প্রয়োজন নেই, ১৯৭৭-এর ১০ জুলাই থেকে ১০ নভেম্বরের প্রতিটি দিন আমাদের মুখস্থ। এই সময়ের বহু মুহূর্তকেও আমরা দিনের মতন অর্থাৎ চব্বিশ ঘণ্টার মতন ব্যাপকভাবে দেখতে পাই। যখন তিনজনে বসে টিভিতে বার্গম্যানের ‘সিকস্ সিনজ ফ্রম আ ম্যারেজ’ দেখছি, যখন অন্নপূর্ণাশঙ্করকে নিয়ে আলোচনা করছি, যখন চেলসি থেকে গাড়ি করে লম্বা রাস্তা পাড়ি দিচ্ছি প্রদ্যোৎ সেনের বাড়িতে নিমন্ত্রণ রক্ষার্থে, যখন হেমার্কেট থিয়েটারে শুভলক্ষ্মীর গান শুনছি কিংবা মধ্যাহ্নভোজের পর রবুদা আর আমি চেলসির ফ্যাশনেবল রাস্তা ধরে হাঁটছি তো হাঁটছিই, আর সমানে প্ল্যান করছি লেখাটার বিষয়বস্তু নিয়ে, তখন মনে না হয়ে পারেনি যে বই লেখাটা দৈব যোগাযোগ। না হলে এই দিনগুলো, এই সময়গুলো, এই সামার, রবুদার এই সান্নিধ্য আমি কোথায় পেতাম?

(চলবে)

ছবি সৌজন্য: লেখক

শংকরলাল ভট্টাচার্যের জন্ম ১৯৪৭ সালের ১৫ অগস্ট, কলকাতায়। ইংরেজি সাহিত্যে স্বর্ণপদক পাওয়া ছাত্র শংকরলাল সাংবাদিকতার পাঠ নিতে যান প্যারিসে। তৎপরে কালি-কলমের জীবনে প্রবেশ। সাংবাদিকতা করেছেন আনন্দবাজার গোষ্ঠীতে। লিখেছেন একশো ত্রিশের ওপর বই। গল্প উপন্যাস ছাড়াও রবিশংকরের আত্মজীবনী 'রাগ অনুরাগ', বিলায়েৎ খানের স্মৃতিকথা 'কোমল গান্ধার', হেমন্ত মুখোপাধ্যায়ের স্মৃতিমালা 'আমার গানের স্বরলিপি'-র সহলেখক। অনুবাদ করেছেন শক্তি চট্টোপাধ্যায়ের কবিতা থেকে সত্যজিৎ রায়ের চিত্রনাট্য পর্যন্ত।