আশী বছর বয়সে, তাঁর স্বকৃত চারণ ও রম্যভূমি ‘ভালোপাহাড়ে’ই এবছর অগাস্ট মাসে, একদিন দুপুরে স্নানশেষে কান দিয়ে রক্ত গড়িয়ে অচেতন হয়ে পড়েন কবি কমল চক্রবর্তী। হারানো চৈতন্য আর ফেরেনি। ক’দিন যমে মানুষে টানাটানির পর তাঁর হৃদপিণ্ড, মস্তিষ্ক চিরতরে থেমে যায়। যে কবি একদিন ‘চেতনকল্প’ নামে একটি কাব্যধারণার কথা বলেছিলেন – চেতনার এক কল্পিত অবস্থা – হয়তো সেই চেতনকল্পেই স্থায়ী বাসাবাড়ি করে উঠে গেলেন। কবি, লেখক, সম্পাদক কমল চক্রবর্তী অতীত হয়ে গেলেন। আর গোটা বাংলাবাড়ি ‘জয় বৃক্ষনাথ’ স্বরে হাহাকার করে উঠল। আমরা যাদের কাছে কমলের পরিচয় প্রথমে কবি, পরে লেখক ও সম্পাদক বিগত তিন-চার-পাঁচ-ছয় দশক, ঠিক চিনতে পারলাম না এই ‘বৃক্ষনাথ’কে। কে ‘বৃক্ষনাথ’? আর কেইই বা কমল চক্রবর্তী? (Kamal Chakraborty)

আমার সঙ্গে কমল চক্রবর্তীর প্রথম আলাপ চল্লিশ বছর আগে ১৯৮০-র দশকের প্রথমদিকে। চাক্ষুষ নয়, অপ্রত্যক্ষ আলাপ, কৌরব পত্রিকার মাধ্যমে। খুব সম্ভবত ১৯৮১ সাল। তখন আমার বয়স ১৬-১৭। বাংলা সাহিত্যের নতুন পোকা। বিশ্বকবিতার নানা কোণে খোঁচাখুঁচি শুরু করেছি। আলিপুরের বেকার রোডে এক ইস্কুলের বন্ধুর বাড়িতে গিয়েছি। পুলিশ কোয়ার্টার। দুপুরবেলা। সে বাড়ি ভোলা যাবে না কখনও। দোতলায় দরজা ভেজানো। ঠেলে ঢুকি। বন্ধু বাড়িতে নেই। তার বাবাও নেই। বন্ধুর বাবা ‘লাচ্চুদা’ ওরফে রথীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য, তদানীন্তন জ্যোতি বসু সরকারে পুলিশের আই-জি (ক্রাইম)। মেশোমশাই, অর্থাৎ লাচ্চুদা, এক পাতা বাংলা সাহিত্য না লিখেও তিরিশ-চল্লিশ-পঞ্চাশ দশকের কবিদের অতি স্নেহ, শ্রদ্ধা ও সমীহের পাত্র। দেখি তাঁর বসার ঘরের একটি সোফায় আমার আজকের বয়সী, কি তার চেয়েও ছোট এক পঞ্চাশোর্ধ, আংশিক টাক মাথা লোক উপুড় হয়ে শুয়ে। আর সারা ঘরে পেচ্ছাপের ক্ষারগন্ধ। লাচ্চুদার আর্দালি মোহন সিং এসে বলে ভদ্রলোক নাকি ‘কাভি হ্যায়। হাঁ, শাক্তিবাবু বোলতে হ্যায়’। (Kamal Chakraborty)

অর্থাৎ শক্তি চট্টোপাধ্যায়। স্বভাবসুলভ ভোররাতে মাতাল অবস্থায় এসে পড়েছেন। সেই থেকে নিরবচ্ছিন্ন তন্দ্রায় এবং সোফা ভিজিয়ে ফেলেছেন অগোচরে। শক্তির হাত থেকে একটা মোটা কালো মলাটের পত্রিকা (মনে হয়) মাটিতে প’ড়ে। একটু সাহস সঞ্চয় করে কিছুক্ষণ পর আমি এগিয়ে গিয়ে তুলে নিই। দেখি বাংলা পত্রিকা। নাম – ‘কৌরব’। ‘চাঁদিপুর ক্যাম্প’ সংখ্যা। তিনজন কবি, যাদের একজনের নাম কমল চক্রবর্তী, চাঁদিপুরে বেড়াতে গিয়ে সমুদ্রের ধারে রাত্রে ক্যাম্প করে আছেন, রান্নাবান্না ক’রে খাচ্ছেন, বালিতে শুয়ে পড়ছেন আর সারাক্ষণ কবিতা নিয়ে অনর্গল কথোপকথন। (Kamal Chakraborty)

এই ধাঁচের লেখালিখি, জীবনযাপন কখনও দেখিনি, শুনিনি, পড়িনি। অবিলম্বে সে কাগজের প্রেমে পড়ি। আজীবনের প্রেম। পরবর্তীকালে এই কৌরব ক্যাম্পের কায়দায় নানাবিধ ‘ক্যাম্প’ ভারতে হয়েছে, কিন্তু কৌরবেই এর গোড়াপত্তন, অন্তত কাব্যসাহিত্য নিয়ে তো বটেই। ক’দিনের মধ্যে জানতে পারি ‘কৌরব’ নাম্নী এই অভিনব ক্ষুদ্র পত্রিকাটি কমল চক্রবর্তী সম্পাদনা করেন যদিও সম্পাদকের নাম কাগজে থাকে না। তিনি কবি, লেখক এবং তাঁর নিজের ও বন্ধুদের লেখালিখি আশ্চর্য অভিনবত্বে জাজ্বল্যমান। এবার এই দৃশ্য কাট করে এগিয়ে যাই আরও আট বছর। ১৯৮৯। জামশেদপুরে জীবনের প্রথম চাকরি করতে এসেছি টাটা মোটরে। তখন তার নাম ‘টেলকো’। তাদের কলোনীতে থাকি। বিয়ে করেছি। কলকাতায় ফিরি মাসে একবার। একদিন কলকাতার এক বান্ধবী বলল – তোদের ওখানে (জামশেদপুরে) তো বিরাট করে কৌরব-৫০ উৎসব হয়ে গেল। সাগরময় ঘোষ গিয়েছিলেন শুনলাম। (Kamal Chakraborty)

⦁ জানি না।

⦁ জানিস না? তুই কী রে! ওদের চিনিস না? কমল চক্রবর্তীর সাথে আলাপ হয়নি?

⦁ না। ওঁর গল্প পড়েছি। কবিতা পড়েছি। কৌরব পড়েছি, কিন্তু আলাপ করিনি, মানে…

⦁ নীলু, এত লাজুক হলে চলে না।

কৌরবের ৫০ সংখ্যা প্রকাশ উপলক্ষে এই তিনদিনব্যাপী উৎসব চলে জামশেদপুরে, ১৯৮৮ সালে। ‘দেশ’ পত্রিকার সম্পাদক সাগরময় ঘোষ একটি লিটিল ম্যাগাজিনের উৎসবে যোগ দিতে জামশেদপুর গিয়েছিলেন? কারও বিশ্বাস হয়নি। পরের বছর জানতে পারি সাগরময় গিয়েছিলেন তো বটেই এবং ট্রেনের সেকেণ্ড ক্লাসে, যা সে সময়ের লেখক-কবিদের কাছে অত্যন্ত বিস্ময়কর ছিল। সঙ্গে ছিলেন বাংলা সাহিত্যের মূলধারার অসংখ্য কবি-সাহিত্যিক যাঁদের অধিকাংশই কৌরব পত্রিকাতে কোনওদিন লেখেনওনি। আর যাঁরা সমান্তরাল ধারার, কৌরবের লেখক, তাঁরা ছিলেন বলাই বাহুল্য। (Kamal Chakraborty)

টাটা মোটরে সতীর্থ ইঞ্জিনীয়র অনিরুদ্ধ নাটক করে। একদিন সে এসে বলল

⦁ কমল চক্রবর্তীর একটা নাটকের রিহার্সাল চলছে টেলকো স্টেডিয়ামের নিচের ক্লাবঘরে। চল আমার সঙ্গে।

⦁ না। না। ঠিক আছে।

⦁ আরে চল, নীলু। তোর কথা ওঁকে বললাম। বললেন – নিয়ে এস। নেক্সট উইক যাবি?

⦁ ওকে।

যাওয়া হয়নি। এইভাবে মাস দুই কেটে গেল। মানুষের সঙ্গে মেলামেশায় বড় কুণ্ঠা। তারপর আবার এক-দু দিন ঠেলা মারার পর কমল চক্রবর্তীর ফাউন্ড্রি ডিভিশনের ড্রইং অফিসে একদিন নিয়ে গেল অনিরুদ্ধ। নিচু-চল্লিশের একটা লোক, কালো চশমা, প্রায়-পাকা দাড়ি, তীক্ষ্ণ চোখমুখ, উত্তুঙ্গ হাসি। ওই বিভাগে ড্রাফটস্ম্যান-এর কাজ করেন। মাসখানেকের মধ্যে বারীন ঘোষাল, স্বদেশ সেন সহ কৌরবগোষ্ঠীর সব কবি-লেখকের সঙ্গে আলাপ হল। তৎসঙ্গে পরীক্ষা সাহিত্যের নিখুঁত নিদানী এবং প্রচণ্ড পর্বতারোহী প্রণব দে-র সঙ্গে, শিক্ষক ও নাট্যকর্মি অরিন্দম গুপ্তর সঙ্গেও। সেই আমার কৌরব সংসর্গ, কমল সংসর্গ শুরু। ৮৯ সালের গ্রীষ্মের সেদিন কমলদার সাথে দেখা না করতে গেলে আর্যনীল মুখোপাধ্যায় নামে কোনও কবি, প্রাবন্ধিকের জন্ম হত না কোনওদিন। কৌরবের সেই প্রথম প্রজন্ম আস্তে আস্তে হাত নেড়ে মঞ্চ ছেড়ে দিচ্ছেন। মূলমন্ত্র ছিলেন যিনি, সেই কমল চক্রবর্তী এবার চলে গেলেন। (Kamal Chakraborty)

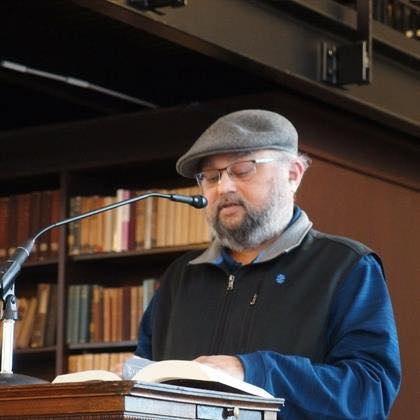

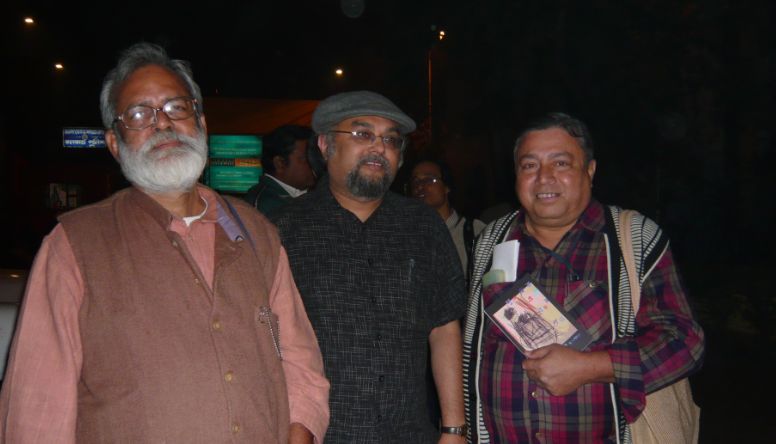

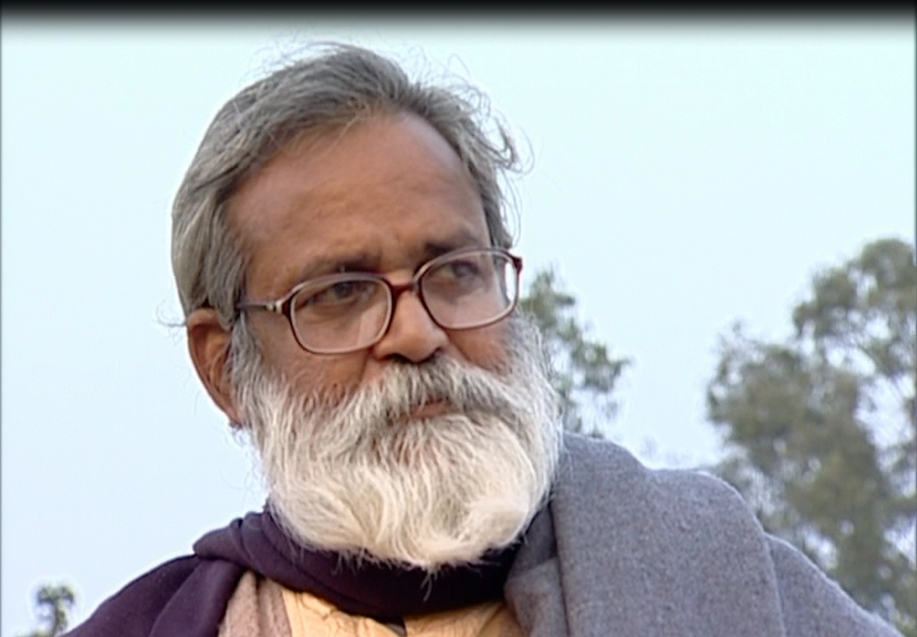

কমল চক্রবর্তী ও বারীন ঘোষালের সাথে লেখক

১৯৭০-৮০-৯০ এই তিন দশক জুড়ে গোটা বাংলা সাহিত্য চিনত কমল চক্রবর্তীকে প্রথমত কবি হিসেবে। পরে দুরন্ত ক্ষুদ্র পত্রিকা ‘কৌরব’-এর জনক হিসেবে। তৃতীয় পরিচয় লেখক কমল। একাধিক অসমান্তরাল উপন্যাস, অজস্র অভিনব ছোটগল্প ও রম্যরচনার লেখক হিসেবে। যে কমল চক্রবর্তী বঙ্কিম পুরস্কারে ভূষিত হলেন পরবর্তীতে, তাঁর প্রথম উপন্যাস ‘আমার পাপ’ প্রকাশ পায় ১৯৭৯-৮০ সালে। কৌরব প্রকাশনী থেকে বই হয়ে আসে ১৯৮৪তে। ততদিনে কৌরব শুধুমাত্র পত্রিকা নয়, তার নিজস্ব প্রকাশনীও শুরু হয়েছে। সে দায়িত্বের সিংহভাগও বকলমে চালায় কমল। ১৯৯০-এর গোড়াতে কমলদা আলাপ করিয়ে দেন সন্দীপন চট্টোপাধ্যায়ের সাথে। আমার প্রতি সন্দীপনের উপচে পড়া স্নেহ আজও অব্যাখ্যাত। কারণ গদ্য আমি লিখতাম না, শুধুমাত্র কৌরবে প্রকাশিত একটি ছোট গল্প ছাড়া। এই সময়েই একদিন সন্দীপন আমায় বলেন – ‘আমি খুব কম বাংলা উপন্যাস পড়ি। পড়েছি। দশটার নাম করতে পারব না হয়তো। তবে ‘আমার পাপ’ তাদের একটা, আর ওই লেখা আমি ভুলতে পারব না। উপন্যাস ওইরকম হবে, যদি কখনও লেখ, মনে রেখ…’ (Kamal Chakraborty)

শুধু একটা ছোটগল্পের কথা বলি – ‘দেশলাই কারখানার প্রস্তুতি’। সে গল্প প্রকাশের গল্পটা কমলদার মুখ থেকে শোনা। আনন্দবাজার পত্রিকায় তখন গল্প বিভাগ দেখতেন রমাপদ চৌধুরী। খুব ভিন্নধারার ছোট পত্রিকার লেখকদের প্রতি তিনি যে বিরূপ ছিলেন, এ কথা সন্দীপন সহ বহুজনের মুখে শোনা।

এরপর আরও অনেক অসমান্তরাল উপন্যাস লেখেন কমলদা। এক লিটিল ম্যাগাজিনের সম্পাদকের বয়ানে লেখা ‘প্রচ্ছদকাহিনী’, অদেখা রূপকথার কলকাতাকে নিয়ে ‘কলকাতা’, হিজড়েদের জীবনযাপন নিয়ে ‘ব্রহ্মভার্গব পুরাণ’, কুলীন ব্রাহ্মণপ্রথা নিয়ে ওঁর অতি প্রসিদ্ধ উপন্যাস ‘ব্রাহ্মণ নবাব’, পরিবেশপ্রেম থেকে ‘বৃক্ষু’, যেখানে গাছ মানুষের সভ্যতার ওপর প্রতিশোধ নেয় ইত্যাদি। আমি গদ্য পড়ার সময় পাই না, ওই বিষয়ে ক’অক্ষর-গোমাংশ, কাজেই কমল চক্রবর্তীর গদ্যের বিরলতা নিয়ে কিছু বলার অযোগ্য। শুধু একটা ছোটগল্পের কথা বলি – ‘দেশলাই কারখানার প্রস্তুতি’। সে গল্প প্রকাশের গল্পটা কমলদার মুখ থেকে শোনা। আনন্দবাজার পত্রিকায় তখন গল্প বিভাগ দেখতেন রমাপদ চৌধুরী। খুব ভিন্নধারার ছোট পত্রিকার লেখকদের প্রতি তিনি যে বিরূপ ছিলেন, এ কথা সন্দীপন সহ বহুজনের মুখে শোনা। কয়েক সপ্তাহ রমাপদ ছুটিতে, তখন গল্পবিভাগ দেখেছেন সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়। (Kamal Chakraborty)

সেই সময় সুনীল কমলের কাছে একটা গল্প চান। দ্রুত জমা দিতে বলেন। দুদিনের মধ্যে গল্প জমা দেন কমল। সেই গল্পই ‘দেশলাই কারখানার প্রস্তুতি’। এক যুবক-যুবতীর প্রেমের গল্প যেখানে প্রায় কিছুই ঘটে না, শুধু প্রেমিক ও প্রেমিকা তাদের ভাললাগা জিনিসপত্রের তালিকা দিতে থাকে। কার কী ভাল লাগে। অনন্যসুন্দর এক ক্ষুদ্রকাহিনি এইভাবে চলতে চলতে দুম্ করে থেমে যায়। যুবক-যুবতী স্বপ্ন দেখত একদিন তাদের একটা দেশলাই কারখানা হবে। এই কাহিনি কমল চক্রবর্তীর লেখশৈলির এক গুরু নিদর্শন। বস্তুবাদী জগতসমাজের অনুপুঙ্খ নিয়ে কমলের মতো এত বিরাট সাহিত্য কারখানা আর কোনওদিন চোখে পড়েনি বাংলা সাহিত্যে। অজস্র অনুপুঙ্খে কোনও কাহিনির আলগা দেহবল্লরী অলঙ্কৃত ক’রে, অতিরিক্ত ক্রিয়াপদ ছাঁটা ভাষায় তাকে বুনে, অপার বিস্ময় ও জীবনের স্ফূর্তিতে ডুবিয়ে কমল যে পদ্য-গদ্য ছেঁচেছেন তা স্পষ্টতই বিরল। (Kamal Chakraborty)

ষাট দশকের এক প্রধান কবি পবিত্র মুখোপাধ্যায় আমায় একদিন বলেছিলেন, ‘কমলের প্রথম বইটা এতটাই অভিনব ছিল যে আমি অতিমুগ্ধ হয়ে পড়ি। আমার এই চেতলার ফ্ল্যাটে ডেকে এনে নিজে রান্না করে মাংস-ভাত খাইয়েছিলাম’।

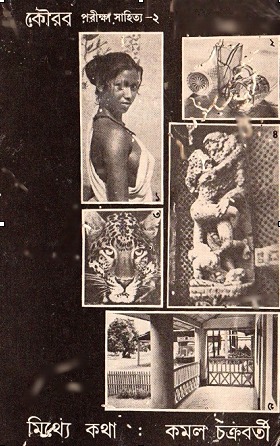

কবি কমল চক্রবর্তীর উদ্ভাস ১৯৭০ দশকের গোড়ায় ‘চার নম্বর ফার্নেস চার্জড’ বই দিয়ে। কাব্যগ্রন্থের নামকরণেই শুধু তাঁর কাব্যপ্রতিভা সীমিত থাকেনি। কারখানার শপফ্লোর থেকে লেখা ভবঘুরে এক শ্রমিকের অনাস্বাদিত কাব্য বাংলা কবিতায় এর আগে আসেনি। ষাট দশকের এক প্রধান কবি পবিত্র মুখোপাধ্যায় আমায় একদিন বলেছিলেন, ‘কমলের প্রথম বইটা এতটাই অভিনব ছিল যে আমি অতিমুগ্ধ হয়ে পড়ি। আমার এই চেতলার ফ্ল্যাটে ডেকে এনে নিজে রান্না করে মাংস-ভাত খাইয়েছিলাম’। কমলের দ্বিতীয় কবিতার বই ‘মিথ্যে কথা’। (Kamal Chakraborty)

তুমুলভাবে পরীক্ষাকবিতার বই। সত্তর দশকের। বেরিয়েছিল ‘কৌরব পরীক্ষা সাহিত্য-২’ শীর্ষ নিয়ে ১৯৮৪ সালে। কমলের বয়স তখন ৩৮।

গড়পড়তা কবিতার তুলনায় কেন এই বইদুটো আলাদা সেটা নিয়ে একটু আলোচনা করা যাক আজ। প্রথমে বয়সে বড় বইটা। ‘মিথ্যে কথা’। বইটার রচনাকাল ১৯৭৬-১৯৮৩। বইয়ের মলাট, নামাঙ্কন, মুখবন্ধ পড়লে আজও কমল চক্রবর্তী ও কৌরব পত্রিকার চূড়ান্ত সৃষ্টিশীলতা পঁচিশ বছর পরেও ঝকঝক করে ওঠে। বাংলা বাজারে এমন চাবুক কাব্যগ্রন্থ উৎপাদন আমি অন্তত খুব বেশি দেখিনি। বই শুরু হয় ‘প্রচ্ছদ পরিচিতি’ দিয়ে। প্রচ্ছদে ব্যবহৃত আলোকচিত্রগুলো সম্বন্ধে ব্যক্তিগত নোট।

মলাটের চিত্রের মধ্যে প্রথমেই রয়েছে সেই অবিস্মরণীয় হেতাল যুবতী লেম্বো, যে ৫০-৬০-৭০ দশকের বহু হাজারিবাগী কবির অবসেসন ছিল।

মলাটের চিত্রের মধ্যে প্রথমেই রয়েছে সেই অবিস্মরণীয় হেতাল যুবতী লেম্বো, যে ৫০-৬০-৭০ দশকের বহু হাজারিবাগী কবির অবসেসন (তাকে নিয়ে সদ্য লেখা কমল চক্রবর্তীর উপন্যাস দেখুন) ছিল। চাইবাসা গিয়ে আনসফিস্টিকেটেড, তেজালো, কর্মঠ, পমেটম-পাউডারমুক্ত, বিন-চোলির আদিবাসী যুবতীকে নিয়ে নাগরিক ইন্টেলেকচুয়ালের বিচ্ছিন্নতাকামী সভ্যতাবিরোধ – সেই ‘সেক্সিস্ট’ (অর্থাৎ পুরুষশাসিত একলিঙ্গ) যুগ আমরা বহুকাল পেরিয়ে এসেছি (এসেছি কি?)। কিন্তু কমল চক্রবর্তীর ‘লেম্বো’ এক সম্পূর্ণ, স্বাধীনচেতা নারী। কমল লেখেন প্রচ্ছদ পরিচিতিতে –

‘মুহূর্তেই ঘুরে দাঁড়িয়ে সমস্ত গোধূলিব্যাপী তার উতরোল হাসি। এইমাত্র সে মহুয়ায় আকণ্ঠ। যেন এইমাত্র সে নামিয়ে রেখেছে তার মেটে হাঁড়িটি। যেন এইমাত্র তার চুলের রাশি থেকে পাখিগুলো উড়িয়ে দিয়েছে। নদীতীর অব্দি ঢালু হয়ে নেমে এসেছে জঙ্গল। ভাত ফুটছে মাটির হাঁড়িতে। যুবতী যখন স্নানে নামবে। – আর একবার রাজখরসোয়ানের পথে ট্রেনে। সেগুন বনে থমকে দাঁড়িয়েছে রেলগাড়ি। নিমতেলের তীব্র গন্ধ ঢুকে যাচ্ছে ট্র্যাকশানে, বিয়ারিংয়ে।’

এছাড়া রয়েছে সিমলিপালের ডাকবাংলোর খোপ, খালি কাজ করা গেলাসে ধরা পিপাসা, করবেটের দেখা বাঘের মুখ, সূর্যমন্দিরের অগ্নিকোণের প্রস্তররচিত মিথুনচিত্র প্রভৃতি। যে সমস্ত অঞ্চলের ভ্রমণ এই বইয়ের কবিতায় গায়েগন্ধে, তারই ভূমিকা হিসেবে এই চিত্রমোসাইক ও মুখবন্ধের পরিচিতিলিপি। তার গদ্য কবিতার মতো, এবং তরুণ কমল চক্রবর্তীর সাহিত্যে যে স্মার্ট আত্যন্তিকতা আজ প্রায়বিখ্যাত তা বইটাকে আজও অনুজ্জ্বল করেনি।

বইটা আমি প্রথম পড়ি ১৯৮৮ সালে। বিশ বছর পর বইটা পড়তে পড়তে মনে হচ্ছে এ বই তরুণ কবিদের অবশ্যপাঠ্য বইতালিকার এক নম্বর বই হওয়া উচিত। সেটা অবশ্য কমলের আগের বই ‘চার নম্বর ফার্নেস চার্ল্ড’, ‘জল’ সম্পর্কে ও বলা যায়। কিন্তু ‘মিথ্যে কথা’র আরবানিক চাবুকের কোনও জবাব নেই। এই ভাষায় ও ক্ষিপ্রমেধায় আজ পর্যন্ত কোনও বাঙালি কবি লেখেননি। তুষার রায়, ফাল্গুনী রায়, অনন্য রায় – এই ৩ রায়ের কথা মনে পড়তে পারে। এমনকি যোগব্রতকেও মনে পড়বে হয়তো। কিন্তু কমল চক্রবর্তীর মানসিক ল্যান্ডস্কেপ সম্পূর্ণ আলাদা। মেজাজ আলাদা। নষ্ট রাজনৈতিক নাগরিকতার সেঁকো বিষকে গিলে তীব্র স্পৃহায় লেখা বিধ্বংসী আত্মহননকারী রচনা কমল চক্রবর্তীর কবিতা নয়। কমলের কবিতায় কখনও বিষণ্ণতা, নিরাশা বা অবসন্নতা খুঁজে পেলে সেই পাঠকের পুরস্কার দাবী করা উচিত। কমলের কবিতা জীবনের স্পর্ধায়, আমেজে, হিল্লোলে, প্রেমে, প্রকৃতিতে, যৌনতায় এতটাই ইতিবাচক ও উজ্জ্বল, সেই সোডাজল সদা সফেন। বইয়ের প্রথম কবিতাটাই ধরা যাক – ‘খুনী ফিরে আসছে’। কমল লিখছেন-

এই আনন্দময় প্রকৃতির অন্তসত্তায় সবই তো ঠিক ছিল। তাজা ছিল, মাখো-মশলাদার ছিল। কিন্তু হঠাৎ ‘খুনী’ এল কেন। কেন সে ফিরে আসছে? এইখানে কমল যেন পাঠককে একটা বিরাট ধন্দে ফেলেন। কে এই খুনী?

“গতবারের কাচা গেঞ্জি এবছর শ্রাবণে পরে এসেছি

পেঁপেঁ বনের ছায়ায় আনন্দ আর উড়বে কুচো কাগজের ঝাঁক জল একটা পেপারওয়েট হয়ে থাকল অনেকদিন

জল এবার বনের ধারে ফিতে খুলতে খুলতে হারিয়ে গেছে পাতায়”

কবিতার শেষের দিকটা এমন-

“তবু দেখা হয়েছিল ফেরা জাল কোকিলের ডাক

ফুল ভাবছে, মাস ভাবছে, গোধূলীর জলা ভাবছে

যখন খুনীর ফেরা তাঁবু থেকে একা ছদ্মবেশে।”

এই আনন্দময় প্রকৃতির অন্তসত্তায় সবই তো ঠিক ছিল। তাজা ছিল, মাখো-মশলাদার ছিল। কিন্তু হঠাৎ ‘খুনী’ এল কেন। কেন সে ফিরে আসছে? এইখানে কমল যেন পাঠককে একটা বিরাট ধন্দে ফেলেন। কে এই খুনী? কেন সে ফিরে আসছে? আমরা ভাবতে থাকি। ভাবতে থাকুন। আমার নিজের ভাবনা বলে দেওয়া ঠিক নয়, কেন না এই ‘খুনী’ হয়তো ঠিক এক লোক নয়, একেকজন পাঠকের কাছে তার আদল একেকরকম।

আগেই বলেছি ‘মিথ্যে কথা’ স্মার্ট শাহরিক কমল চক্রবর্তীর প্রথম স্পষ্ট হস্তাক্ষর। কবিতায়। অথচ মজার কথা দেখুন। কে এই স্মার্ট কমল? ইংরেজি মাধ্যম ইস্কুলে বড় হওয়া বা বিরাট ইংরেজনবিশ আপটাউন/মিডটাউন /ডাউনটাউন কলকাতার ছোকরা নয়। কফিহাউসের প্রতিনিয়ত ইন্ফ্যুশনের কেউ নয়। এমনকি মফস্বল বাংলারও নয়। বরং বহুদূরের অসংস্কৃত জামশেদপুর শহরে ঘোরমধ্যবিত্ত বাঙালিটোলায় তার বাড়ি। বাবা মজুর। তিনি নিজেও এক কারখানার মজুর। পরবর্তীকালে কারিগরী নকশির কাজ করলেও এই বই যখন লেখা হচ্ছে কমল চক্রবর্তী তখন টেলকো কোম্পানির ফাউন্ড্রিতে সামান্য মজুর। ৬০ দশক থেকে বাঙালি কবিরা যে কারখানা কর্মি, মজুর ইত্যাদির ভূমিকাপালন করেননি এমন নয়, কিন্তু তাঁদের কজন লিখতে পারেন –

১) স্প্রিং ফেলে পাখি তার উড়া রাখবেন পাহাড়ের দিকে/ নরম বাফারের ধাক্কা যতখানি বাতাস দিয়েছে। যেন ডানা মোছা হল

২) যত দিন যায় তত পিস্টনকে পাখি ভাবে বয়স্ক লোকেরা

৩) ফেনা ভেবে চায়ের কিয়স্ক থেকে ফের তুলে আনা হল কাপ

৪) প্রজাপতিপালন নিয়ে কথা হতো বিকেলের কফি আসরের শেষদিকে

৫) সিঁড়ির মুখে দোল খায় চাম্পিয়নের মৃতদেহ। ভরা বোতল রম থেকে কলাপাতায় সাজানো

৬) যুবতীর চেয়েও অনেক বেশি যৌন ঐ মায়াবী জলপ্রপাত

৭) হিমে ভেজা একটি বার্নার এই আমার নিজস্ব কালার স্কিম

৮) রেল কলোনীর ফূর্তিবাজ মেয়েরা/ গামবুট পায়ে সারারাত রাস্তা দিয়ে হেঁটে বেড়ায়

৯) চাওমিন বা হটডগের মতো সাধারণ রেসিপি নিয়ে কেটে যেত। কত রহস্যঘন সন্ধ্যেবেলা

১০) দেখে বুঝে যাক আমাদের মধ্যে একা তুমিই সুন্দরী পারমিতা/ একা তুমিই স্পার্ম নিয়ে খেলতে খেলতে গান গেয়েছিলে

১১) সব বোতলে কর্ক লাগানো, সব বোতলে কর্ক লাগনো থাকবেই/ কারণ সব বোতলে মদ থাকে না।

মদ যেমন থাকে না তেমন বিরুদ্ধ খয়েরি কর্ক থাকে দৃঢ় এমন সমস্ত পংক্তির বিপাশাপ্রবাহ এই বই ‘মিথ্যা কথা’। এক সময় এই বইয়ের নাম ঠিক হয়েছিল ‘ন্যুড কলোনীর কাপপ্লেট’। ঐ শীর্ষকে বইয়ের একটা কবিতা অনুযায়ী।

মদ যেমন থাকে না তেমন বিরুদ্ধ খয়েরি কর্ক থাকে দৃঢ় এমন সমস্ত পংক্তির বিপাশাপ্রবাহ এই বই ‘মিথ্যা কথা’। এক সময় এই বইয়ের নাম ঠিক হয়েছিল ‘ন্যুড কলোনীর কাপপ্লেট’। ঐ শীর্ষকে বইয়ের একটা কবিতা অনুযায়ী। কী কারণে এই প্রস্তাবিত শিরোনাম ভেস্তে যায় আজ আর মনে নেই। কিন্তু ‘মিথ্যে কথা’ বইটার ওটাই উচিত নাম ছিল ‘ন্যুড কলোনীর কাপপ্লেট’। আজ সোয়া শতাব্দী কেটে যাবার পর তাই মনে হয়। ৯ নম্বর উদ্ধৃতি সম্বন্ধে বলি। সত্তর দশকের শেষে কলকাতার খুব বেশি রেস্তোঁরায় চাওমিন পাওয়া যেত কি? আর হটডগ? যা নির্ভেজাল মার্কিন খাবার! পার্কস্ট্রিটের বাইরে সম্ভবত হটডগ একমাত্র পাওয়া যেত দার্জিলিঙের ‘কেভেন্টার্স’ রেস্তোঁরার খোলা দোতলায়। অথচ কী অবলীলায় এই সব রেসিপি কমলের কবিতায় চলে আসে। জামশেদপুরের এক কারখানা শ্রমিকের কবিতায়। আশির দশকে প্রথম কমল চক্রবর্তীর গদ্যেই লেটাস, চিজ, হ্যাম দিয়ে তৈরি স্যান্ডউইচের কথা পড়ি।

বাংলা উপন্যাসে ঐ প্রথম। ১৯৮৯ সালে যেদিন প্রথম যাই কমলের বাড়ি, সেদিন সেই হ্যাম স্যান্ডউইচ দলমা পাহাড়ের ছায়ায় বিছানো কমলের ছাদে পাতা খাটিয়ার ওপর পরিবেশিত হয়। সেই আমার প্রথম হ্যাম স্যান্ডউইচ খাওয়া। এই সমস্ত বিস্ময়ের শুভজন্ম কমল চক্রবর্তীর সাহিত্যকৃতি, ‘মিথ্যে কথা’ যার পারমিতা ব্রেক-থ্র। রীতিমতো বিস্ময়কর এক কবিতামালা, যা আজকের তরুণের কাছেই সম্পূর্ণ আঁশছাড়ানো নয়। এই আর্বানিটি আমি আর কোনও বাংলা কাব্যগ্রন্থে কখনও পাইনি। পাইনি জীবনের এই বিচিত্র উদযাপন। কেন কৌরব কবিতা আন্দোলন না হয়ে একটা কাল্ট হয়েছে শেষপর্যন্ত, সেটা বুঝতে গেলে ‘মিথ্যে কথা’ দিয়ে শুরু করতে হয়। কেন ও কীভাবে এক ছোটপত্রিকা থেকে ভালোপাহাড়ের মতো এক বৃহৎ কবিগ্রাম তৈরি হয়েছে তার রহস্য বুঝতেও ‘মিথ্যে কথা’ এক মহার্ঘ্য চাবিকাঠি।

যাঁদের ইতিমধ্যে অতি-ইয়োরোপীয়, অতি-পাশ্চাত্যপ্রবণ, অতি-কামুক মনে হচ্ছে কমলের কবিতাকে, তাঁদের বলি, এই একই বইতে কিন্তু অসংখ্য কবিতায় পংক্তিতে কমল আদিবাসী রেজা-কামিনদের সাথে, সাঁওতাল- মুন্ডাদের সাথে একাত্ম এক জীবনের কথাও বলেছেন।

কেন কমল চক্রবর্তীর এই বই বাঙালি, বিশেষত এই সময়ের বর্ধনমুখি অর্থনীতির বাঙালির কাছে অন্য বহু বইয়ের চেয়ে অনেক বেশি জীবন্ত তার প্রমাণ ‘মিথ্যে কথা’র পাতায় পাতায়। কোথায় ও কেন কলকাতার স্মার্ট কবিতার আত্মগ্লানির পাশে কমলের কবিতা ক্ষিপ্রমেধা ও জীবনহর্ষে তুমুল তার সেরা উদাহরণের একটা হয়তো এই- ‘এনাই’ তে ভোগা ভাস্কর চক্রবর্তী লিখেছিলেন ‘আমাদের স্বর্গ নেই স্যারিডন আছে’ আর কমল? তিনি লিখলেন- ‘আমাদের প্রেস নেই, সেক্সি যুবতী নেই/ হায় ঈশ্বর! সভ্য মানুষকে প্রেস দাও, হাফটোন দাও, অফুরন্ত কাম দাও’।

যাঁদের ইতিমধ্যে অতি-ইয়োরোপীয়, অতি-পাশ্চাত্যপ্রবণ, অতি-কামুক মনে হচ্ছে কমলের কবিতাকে, তাঁদের বলি, এই একই বইতে কিন্তু অসংখ্য কবিতায় পংক্তিতে কমল আদিবাসী রেজা-কামিনদের সাথে, সাঁওতাল- মুন্ডাদের সাথে একাত্ম এক জীবনের কথাও বলেছেন। সম্ভবত বিভূতিভূষণ, জীবনানন্দ ও কিছুটা বুদ্ধদেব গুহর পর গাছগাছালি বিশারদ বলতে কমল চক্রবর্তী। কত যে গাছ, আগাছা, ফুল, ফল ও পাখির পরিচয় কমল জানেন তার কোনও ইয়ত্তা নেই। এই বইতেও তার অকাট্য প্রমাণ থরে থরে সাজানো। যে কবিকে মনে হচ্ছিল বস্তুবাদী, অতিপাশ্চাত্য প্রেমী, বুর্জোয়া সেই লোকই লিখলেন-

‘মাজরা পোকার মতো বর্গাদার ধান ক্ষেতে ঢুকে পড়েছে।/ ধানে যখন ফুল হয়, ফল হয়, অনেক কাল গ্রামের বাতাস গ্রামে থাকে না’ (অপারেশন বর্ষা)

বা

‘হাঁড়িয়া একধরনের ভাত পচানো দিশি মদ।/ সাঁওতাল যুবতীরা শালবনের হাওয়ায় ভাতগুলি মেলে দিয়ে/ ঝরনায় জল আনতে যায়। এরা ষোল থেকে কুড়ি। প্রোষিতভুকা হলে কিছু শিথিলতা কিম্বা কষি রাঁড়/ অতি ব্যবহৃত স্তন, যৌনদেশ রহস্য হারিয়ে শ্লথ হয়/ ঢিলে লটপটে সেই রমণীরা কূট ও তর্জমাকারী, হাঁড়িয়ার/ লাবণ্য তারা ছুঁতেই পারে না/ অ্যালকোহলে মজা-স্রাব তৈরি করে ফেলে। (সহজ হাঁড়িয়া প্রস্তুত প্রণালী)

যখন আপামর বাংলা কবিতা নৈরাশ্য ও বিষণ্ণতায় নিমজ্জমান; যখন ভাস্কর চক্রবর্তী লিখছেন, ‘আমাদের স্বপ্ন নেই, স্যারিডন আছে’, নির্মল হালদার লিখছেন, ‘দিন যায় বিষাদে’, সেই একই সময়ে জামশেদপুরের কমল চক্রবর্তী ইতিবাচক জীবনের আস্তিক্যে লিখেছেন – ‘যুবতীর চেয়েও অনেক বেশি যৌন ঐ মায়াবী জলপ্রপাত’। ‘স্বপ্ন’ নামে কমলের একটি অসমান্তরাল কাব্যগ্রন্থ আছে। ১৯৯০ দশকের মাঝখানে লেখা। সেই কাব্যগ্রন্থের খনিতে যে নেমে পড়বে সে বুঝতে পারবে কমলের পরবর্তী জীবনটা। কবি মাত্রেই স্বপ্নদর্শী, কিন্তু কমলের স্বপ্নময়তা পরিধির সমস্ত সীমানা ফাটিয়ে, চর ছাপিয়ে যে স্পর্ধার উচ্ছ্বাস আনে তার কাছে গোটা বাংলা সাহিত্য নিতান্ত ম্রিয়মান। এই উচ্ছ্বাস ছিল তাঁর স্বভাবে, যার ফলে কমলদা ভুগেওছেন অনেক। তাঁর স্বপ্নিল অতিকথনে মানুষ বিরক্ত হয়েছেন (আমি নিজেও ব্যতিক্রম নই, নন তাঁর আজীবনের বন্ধু ও সহলেখেক বারীন ঘোষাল), অনেকে ভুল বুঝেছেন, একাধিক সুযোগ ও বন্ধুত্ব হারিয়েছেন, তবু কমল চক্রবর্তীর যে ক্যারিস্মা ছিল, সেরকমটা শিল্পসাহিত্য জগতে পাওয়া যায় না। কোনওদিন যায়নি। হয়তো ব্যবসা বা বিজ্ঞানক্ষেত্রে যায়। (Kamal Chakraborty)

সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের সাথে কমল চক্রবর্তীর একটা তুলনা নিশ্চয় হতে পারে। কমল ছিলেন সমান্তরাল সাহিত্য জগতের সুনীল। কর্মকাণ্ডে বিশালাধার। তাদের একের অন্যের প্রতি তুমুল আকর্ষণও যেমন ছিল, তেমনই অভিমান। এর কিছুটা আমি খুব কাছ থেকেই দেখেছি। কমলের কবিতা, গদ্য ছাড়াও, একেবারে প্রথম থেকেই সুনীল কৌরব পত্রিকার ভক্ত ছিলেন। একথা উনি বারবার লিখেছেন। প্রথমবার ১৯৬৯ সালে ‘সনাতন পাঠক’-এর কলমে। তখন সাধারণ পাঠক ‘সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়’কে তেমন চেনেন না। এর বিশ বছর পর, ১৯৮৯ সালে দেশ পত্রিকায় লিখেছিলেন কৌরব তাঁর সবচেয়ে প্রিয় বাংলা লিটিল ম্যাগাজিন। অথচ কৌরব বাংলার বাইরে থেকে বেরত। জামশেদপুর, বিহার। ‘ঝাড়খণ্ড’ নামে তখনও কোনও রাজ্যের জন্ম হয়নি। (Kamal Chakraborty)

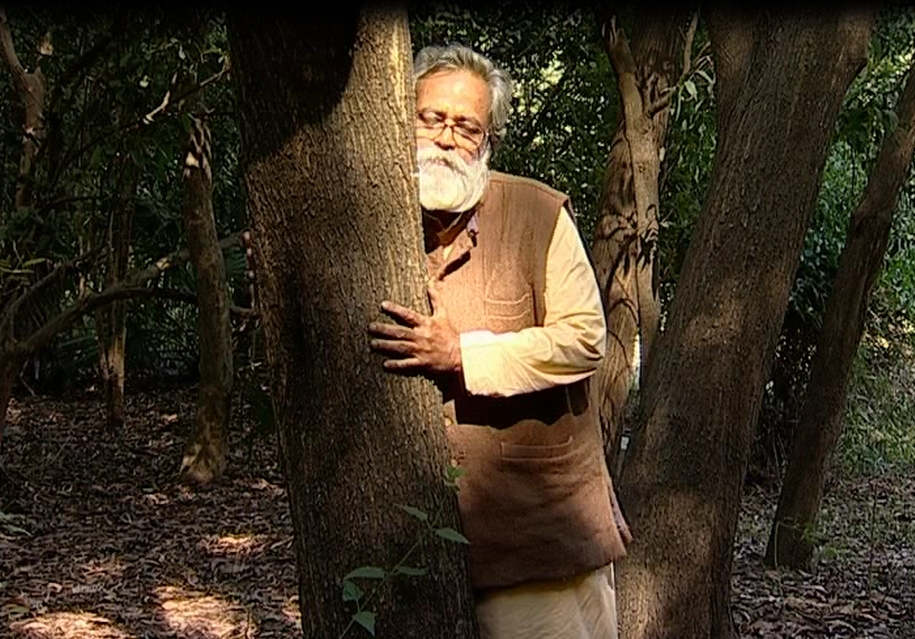

আনুমানিক ১৯৯৬ সালে, যথাসময়ের বহু পূর্বে কমল চক্রবর্তী অবসর নেন। চাকরি জীবনের অনেকটা সঞ্চয় ব্যয় করে পুরুলিয়ার বান্দোয়ানে কয়েকশো একরের বর্জ্য জমি কিনে শুরু করেন তাঁর স্বপ্নগ্রাম ‘ভালোপাহাড়’। কৌরবের পরবর্তী প্রজন্মের কবি সব্যসাচী সান্যাল ভালোপাহাড়-এর যথাযত বিবরণে একবার লিখেছিল – ‘ফলিত কবিতা’। সেভাবেই নিসর্গের কোষ্ঠে, আদিবাসী গ্রামীণ মানুষের জীবনের সাথে আষ্টেপৃষ্ঠে বেঁধে, লক্ষহরিতের সতেজ শ্বাসপ্রশ্বাসে কমল গড়ে তুলেছেন ভালোপাহাড়ের ফলিত কবিতা। কৌরব সম্পাদনা ছেড়ে দিয়েছিলেন, ছেড়েছিলেন সংসার জীবন, সাহিত্যরচনা জারি থাকলেও সেখানে যত্ন কমে, ধার কমে; বৃক্ষপ্রাণকে আলিঙ্গন ক’রে হয়ে উঠেছিলেন এক ‘বৃক্ষু’ বা বৃক্ষমানব। তার নাম নিজেই দিয়েছিলেন ‘বৃক্ষনাথ’। নিজের মিথ ওভাবেই গড়ে দিয়ে গেছেন কমল চক্রবর্তী। যেভাবে কমল জীবনের এই শেষ তৃতীয়াংশে চেয়েছিলেন আত্মপরিচিতি আঁকতে, সেভাবেই বাঙালির পৃথিবী তাঁকে মনে রাখতে চলেছে, শোকপালনের হাহাকারে বলেছে ‘জয় বৃক্ষনাথ’। (Kamal Chakraborty)

কেবল আমরা ক’জন, যারা কমলের গদ্য-পদ্য-সম্পাদনাকে শিরোধার্য করেছি, তার সমগ্র অক্ষরপ্রতিভাকে যুগপত গড় ও হিংসা করেছি, তারা ‘বৃক্ষনাথ’কে ‘কমল’-এর চেয়ে বড় করতে চাইনি। চাই না।

===

চিত্রসূত্রঃ লেখার সাথে ব্যবহৃত সমস্ত ছবি কৌরব অনলাইন আন্তর্জালিকার ছবিঘর থেকে নেওয়া। নানা লেখক, কবি, শিল্পী, পাঠক এই সমস্ত ছবি তুলেছেন। ব্যক্তিগত কপিরাইট সম্বন্ধে এ রচনার লেখক অবহিত নন। কাজেই অনুনমত ব্যবহার হলে ক্ষমাপ্রার্থী।

আর্যনীল মুখোপাধ্যায়ের জন্ম কলকাতায়, পড়াশোনা সাউথ পয়েন্ট স্কুলে। পরে ইঞ্জিনিয়ারিং পাশ করেন যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় ও আইআইটি খড়গপুরে। আর্যনীল মূলত কবি। এছাড়াও তিনি প্রাবন্ধিক, অনুবাদক, সম্পাদক, তত্ত্বাবধায়ক, ও চিত্রনাট্যকার। মহাকাশ প্রযুক্তিতে পিএইচডি আর্যনীলের পেশাগত ক্ষেত্র– কারিগরি গণিত। সম্পাদনা করেন The MUD Proposal ও কৌরব অনলাইন। 'কৌরব' পত্রিকার সম্পাদনা করেছেন দীর্ঘদিন। তাঁর আটটি বই প্রকাশিত হয়েছে। বর্তমানে তিনি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সিনসিনাটির বাসিন্দা।