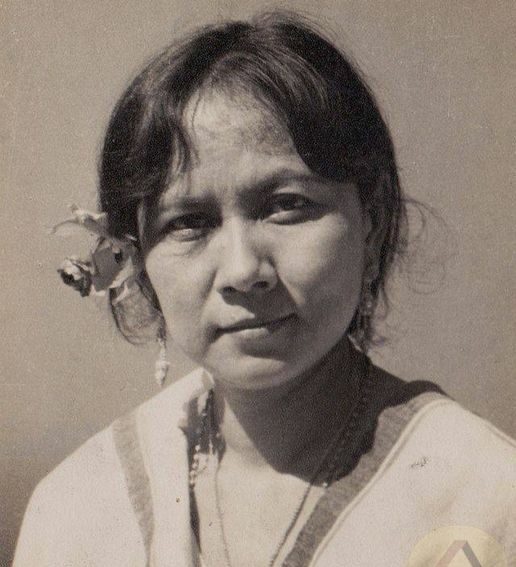

মাতৃতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থা, তবু রানি-রাজকন্যারা অন্তঃপুরবাসিনী। উত্তরপূর্বের মণিপুর রাজ্যের রাজাদের বীরত্বের কথা, সুরচন্দ্র চূড়াচন্দ্র সিং-এর কথা জেনেছি আমরা। ইংরেজদের বিরুদ্ধে তাঁদের রুখে দাঁড়াবার কথা, যুদ্ধের কথা জেনেছি। শুধু এইটুকুই যে জানতে চাই আমরা। রাজকন্যা বিনোদিনী, রাজকন্যা সানাটোম্বি (MK Sanatombi)— তাঁদের কথা, তাঁদের জীবন নিয়ে কেন তত কথা বলে না ইতিহাস?

তাই আমাদের আগের পর্ব যেখানে শেষ হয়, যেখানে রাজকন্যা সানাটোম্বি ধীরে ধীরে বড় হয়ে উঠছে, একাধারে অস্ত্রবিদ্যা, রাজনীতিতে পারদর্শী হয়ে উঠছে— যেখানে মণিপুরের মাটিতে জীবন্ত হয়ে উঠছে চিত্রাঙ্গদা, সেখানেই ফিরে যাই আমরা।

চূড়াচাঁদপুরের রাজবংশের নিয়ম অনুসারে ষোলো বছর বয়সেই বিয়ে হয়ে যায় সানাটোম্বির। স্বামীর নাম মানিকচাঁদ। মণিপুরের রাজবংশের প্রথা অনুসারে নির্দিষ্ট এই বিয়ে রাজকন্যা সানাটোম্বি মেনে নেন বা মেনে নিতে বাধ্য হন, কিন্তু সরে আসেন না তাঁর জীবনের অগ্রাধিকার থেকে।

কী ছিল সানাটোম্বির (MK Sanatombi) অগ্রাধিকার? অস্ত্রশিক্ষা, রাজনীতি, ঘোড়ায় চড়া? সে তো ছিল তাঁর জীবনের অংশ। কিন্তু এই অস্ত্রশিক্ষা নিয়ে কী করতেন, কোথায় যেতেন সানাটোম্বি?

মনে করে নিই, বিনোদিনীর কথা বলার সময় আমরা দেখেছিলাম যে মণিপুরের মেয়েদের দুর্দশা নিয়ে বিশেষভাবে চিন্তিত ছিলেন বিনোদিনী। সারাজীবন চেষ্টা করে গেছেন তাদের উন্নয়নের জন্য। নিজের জীবনের ভালো লাগা-খারাপ লাগা, পাওয়া-না পাওয়া সবের পরে ছিল বিনোদিনীর এই অগ্রাধিকার। আর এই অগ্রাধিকার ছিল বিনোদিনীর ঐতিহাসিক উত্তরাধিকার, কারণ পিসি সানাটোম্বির থেকেই পেয়েছিলেন তিনি এই আদর্শ, যদিও দুজনের মধ্যে প্রায় তিন দশকের ব্যবধান। কমবয়সী সানাটোম্বির সেভাবে কোনও স্মৃতিও নেই বিনোদিনীর। মার কাছে যখনই জানতে চাইতেন বিনোদিনী, “তোর পিসি দারুণ সুন্দরী ছিল, দরাজ মনের মানুষ ছিল”— এইটুকুই বলতেন তাঁর মা।

যে পিসিকে মনে পড়ে বিনোদিনীর, তাঁর বয়স চল্লিশের কোঠা। তিনিও কম সুন্দরী নন। হাত ভরে উপহার আনেন তিনি। তখন কি গল্প শোনার সুযোগ পেতেন বিনোদিনী, তাঁর পিসির কাছে? যে গল্পে সানাটোম্বি নিজে ঘোড়ায় চড়ে পৌঁছে যেতেন রাজত্বের বিভিন্ন প্রান্তে। খোঁজ নিতেন কেমন আছেন সেখানকার মেয়েরা। মণিপুরের রাজপরিবারের ইতিহাসে যে কাজ কোনও রাজা বা রাজপ্রতিনিধি করতে পারেনি— রাজকন্যা সানাটোম্বিই প্রথম পেরেছিলেন সেই পদক্ষেপ নিতে।

এ ইতিহাস আলাদা করে বলার নয়? রাজকন্যা চিত্রাঙ্গদার কথা বলি আমরা, অথচ তার সত্যি জীবনের কথা বলতে আমাদের কীসের অস্বস্তি? আজ একশো বছর পরেও, কেন আমাদের এই পায়ে পায়ে পিছিয়ে আসতে চাওয়া?

এর উত্তর লুকিয়ে আছে ঠিক সেই মুহূর্তে যখন সানাটোম্বি বিয়ে করতে বাধ্য হলেন পরিবার-নির্দিষ্ট পাত্রকে এবং সেই উনবিংশ শতাব্দীতে দাঁড়িয়ে বিয়ের পরেও ঘোড়ায় চড়ে বেরিয়ে পড়লেন মণিপুরের প্রত্যন্ত বস্তির উদ্দেশ্যে। অগ্রাধিকার টাল খেল না। ইতিহাস নয়?

এমনই এক দিন, বিয়ের বেশ কয়েক বছর পরে, সানাটোম্বি বেরিয়ে পড়েছেন ঘোড়া নিয়ে। হঠাৎ যা কোনও দিন হয় না— তাই হল। পরিচিত বাহন, পারদর্শী ঘোড়সওয়ার— তবু ঘটল দুর্ঘটনা। ঘোড়া থেকে পড়ে গেলেন, আহত হলেন সানাটোম্বি।

চিত্রাঙ্গদার সঙ্গে দেখা হয়েছিল দূরদেশের রাজকুমার অর্জুনের। সানাটোম্বিকে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিলেন যিনি, তিনিও বিদেশি। পরিচয়, ব্রিটিশ নিযুক্ত মণিপুরের রাজপ্রতিনিধি। নাম, হেনরি আর্থার প্যাট্রিক ম্যাক্সওয়েল। নিজের ঘোড়ায় করে রাজকন্যাকে বাড়ি পৌঁছে দিলেন তিনি।

সত্যিই কি ঘটেছিল এমন নাটকীয় ঘটনা? কোনও প্রত্যক্ষদর্শী কি ছিল? যেমনটা সাহিত্যে পড়ি, কবি যেমন ভাবেন, তেমনই এক মুহূর্ত তৈরি হয়েছিল রাজকন্যার জীবনে?

মনে করে নিই, সানাটোম্বি, বিনোদিনী দুজনেই মণিপুরের রাজপরিবারের, সম্মাননীয়া সদস্যা। তাঁদের সম্পর্কে কোনও কথা তরলভাবে বলার অধিকার কারও নেই। বিনোদিনী এই ঘটনার চিত্রণ তাঁর বইতে করেছেন ঠিকই, কিন্তু এ কথা কখনোই পরিষ্কার করে বলেননি— কতটা সত্যি, কতটা তাঁর কল্পনা।

তবে ইতিহাস সাক্ষ্য দেয় যে, সত্যই আর্থার ম্যাক্সওয়েল ছিলেন ব্রিটিশ-নিযুক্ত রাজপ্রতিনিধি। সানাটোম্বির সঙ্গে তাঁর যে সম্পর্ক গড়ে ওঠে, স্বাভাবিকভাবেই রাজপরিবার সে বিষয়ে নীরবতা পালন করে। বিনোদিনী লিখেছেন— এ সম্পর্কে গভীরতা এতটাই ছিল যে, মণিপুরের রাজপ্রাসাদের আভ্যন্তরীণ ধর্মীয় অনুষ্ঠানেও সানাটোম্বির আমন্ত্রিত সদস্য হিসেবে আসতেন আর্থার।

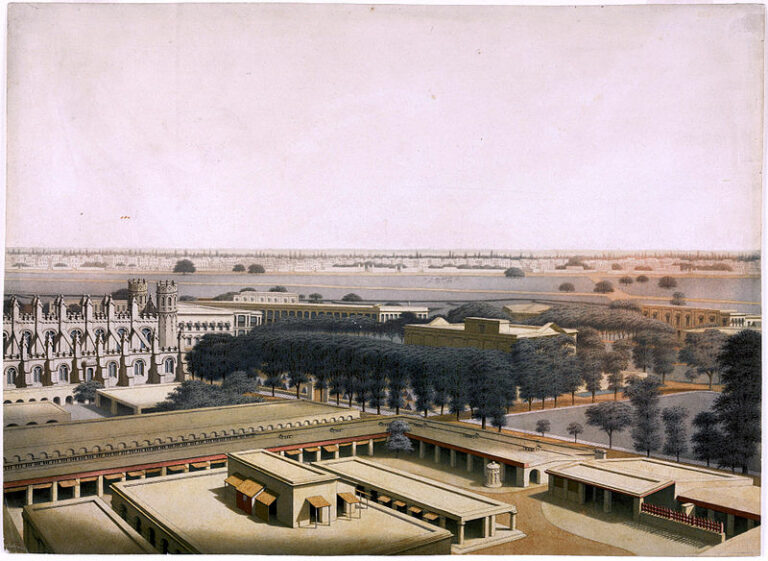

স্বাভাবিকভাবেই হস্তক্ষেপ করতে বাধ্য হয় রাজপরিবার। সানাটোম্বির প্রিয় ঠাকুমা ও মা ডেকে পাঠান আর্থারকে, এমনই জনশ্রুতি। বিনোদিনীও তাই লিখেছেন। তার দুদিনের মধ্যেই মণিপুর থেকে বদলি হয়ে যান আর্থার, কলকাতার ফোর্ট উইলিয়ামে। সব যোগাযোগ ছিন্ন হয়ে যায় সানাটোম্বির সঙ্গে, কোনও এক অজ্ঞাত কারণে চিঠির মাধ্যমে যোগাযোগ রাখারও সুযোগ থাকে না।

তারপর কী হয়? চিত্রাঙ্গদার বা সানাটোম্বির?

মণিপুরের রাজনৈতিক পরিস্থিতিতে নানা পরিবর্তন ঘটে। আর্থার আসার আগে, তৎকালীন নাবালক রাজা চূড়াচন্দ্রকে কেন্দ্র করে আন্তর্বিদ্রোহ দেখা দিয়েছিল, সৎ ভাইদের প্ররোচনায়। ব্রিটিশ সরকার গ্রেফতার করে তাঁদের। চূড়াচন্দ্রকে রাজস্থানের মেয়ো কলেজে পাঠিয়ে দেওয়া হয় পড়াশোনার জন্য। আর্থার মানুষটি সংবেদনশীল, শান্তিকামী ব্রিটিশ ছিলেন, মণিপুরের সাধারণ মানুষের ভালো চাইতেন। সম্ভবত, অগ্রাধিকারের এই সমাপতনই ছিল উভয়ের সম্পর্কের এক ভিত্তি। মণিপুরকে ভালোবেসেছিলেন আর্থার, বিদেশি হয়েও।

আর্থারের পরবর্তী রাজপ্রতিনিধির ক্ষেত্রে স্বাভাবিকভাবেই এই ব্যতিক্রমী ঘটনা ঘটল না। চাপিয়ে দেওয়া ব্রিটিশ শাসন শুধু অশান্তিরই কারণ হল। কলকাতার ফোর্ট উইলিয়ামের মতো কেন্দ্রীয় জায়গা ছেড়ে, মণিপুরে এসে খুশি হতেন না প্রায় কেউই।

তাই আর্থারকেই ফিরিয়ে আনতে হল। দুই বছর বাদে আবার মণিপুরে পদার্পণ করলেন আর্থার ম্যাক্সওয়েল। ততদিনে, ইংলন্ডে থাকা স্ত্রীর সঙ্গে বিবাহবিচ্ছিন্ন হয়েছেন তিনি। আর্থারের বিশ্বস্ত বেয়ারা, বামাচরণ খবর দেয় রাজকন্যা সানাটোম্বিও ফিরে এসেছেন রাজপ্রাসাদে, স্বামীকে পরিত্যাগ করে। বামাচরণের কথা আলাদা করে বলার কারণ, বিনোদিনীর বর্ণনা অনুসারে এই বামাচরণ ছিলেন এক গুরুত্বপূর্ণ মধ্যস্থতাকারী।

বিবাহে আপাতভাবে আর কোনও বাধা না থাকলেও সংস্কারের বাঁধন, ধর্মের বাধা, দেশীয় পরিচয়ের বাধা— বিস্তর ব্যবধান ছিল। তবু শেষপর্যন্ত বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হতে পারেন রাজকন্যা সানাটোম্বি ও বড় সাহেব ম্যাক্সওয়েল।

রূপকথার মতো শোনায়, না! তবে এই রূপকথায় রাজকন্যাকে জোর করে ছিনিয়ে নিতে হয় তার অধিকার। দাবা খেলার অধিকার, অস্ত্রশিক্ষার অধিকার, ঘোড়ায় চড়ার অধিকার, এমনকি নিজের ভালবাসাটুকুকে বাঁচাবার অধিকার। রূপকথা, আর ততটা রূপকথা থাকে কি? রূপকথা যতটা রাজপুত্রের, ততটা রাজকন্যার হয় কি? সিংহাসনে চূড়াচন্দ্র বসতে পারেন, যোগ্য হয়েও সানাটোম্বির কথা বা বিনোদিনীর কথা কেউ ভাবে কি?

তাই চূড়াচাঁদপুর নাম নিয়ে বেঁচে আছেন রাজা। সানাটোম্বি, বিনোদিনীকে মনে করিয়ে দিতে হয় ইতিহাসকে।

নারীকে আপন ভাগ্য জয় করবার অধিকারের ইতিহাস লেখা হয়, লেখা হতে থাকে।

ঈশা আদতে অর্থনীতির ছাত্রী, শিক্ষিকা ও সমাজকর্মী। বিধাননগর কলেজের স্নাতক ঈশার পড়াশোনা ও শিক্ষকতার ক্ষেত্র ছুঁয়ে ছুঁয়ে গেছে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, ইউনিভার্সিটি অফ ম্যাসাচুসেটস, আমহের্স্ট। ছোটবেলা কেটেছে পিতামহী শিক্ষাবিদ মৃণালিনী দাশগুপ্তের ছত্রছায়ায়, অনেক গল্প, গল্পের বইদের সঙ্গে। গল্প বলার ছায়ারা পিছু নিয়েছে তখন থেকেই। ছোটবেলার স্মৃতিদের নিয়ে লেখা 'আমার রাজার বাড়ি' প্রথম প্রকাশিত গদ্যগ্রন্থ। প্রকাশিত হয়েছে 'রাই আমাদের' নামে ছোটদের গল্পের বইও। কবিতার বই 'চাঁদের দেশে আগুন নেই' আর 'রোদের বারান্দা' আছে ঈশার ঝুলিতে। কবিতার জন্য কৃত্তিবাস পুরস্কারও পান। বড়দের গল্প লেখেন অল্পস্বল্প- 'দেশ' পত্রিকা সাক্ষী। বিভিন্ন পত্রপত্রিকায় লেখেন গবেষণামূলক লেখা, যার বিষয় মহিলাদের বিভিন্ন সমস্যা ও তার সামাজিক ঐতিহাসিক স্থানাঙ্ক। মহিলাদের প্রতিবাদের ইতিহাস তুলে আনাই এখন মূল লক্ষ্য ঈশার।

One Response

ভালো লাগলো।