‘There is the pleasure of approaching the beast not knowing if it will catch you. I couldn’t live with someone who does not share that love on the top of a volcano’

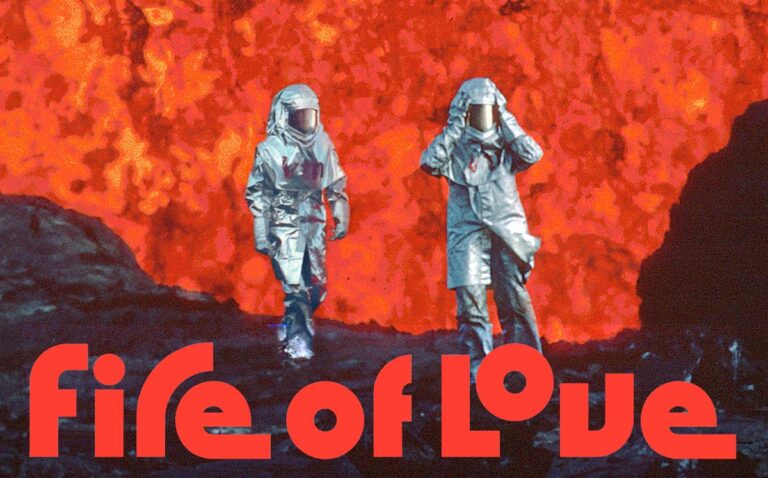

কাতিয়া ক্রাফটের এই কথাগুলোই ২০২২ সালে সারা দোসা নির্মিত এবং ন্যাশনাল জিওগ্রাফিক ডকুমেন্টারি ফিল্মস ও নিয়ন পরিবেশিত অস্কার মনোনয়নে থাকা তথ্যচিত্র ‘ফায়ার অফ লাভ’-এর নির্যাস। ফ্রান্সের অ্যালসেসিয়া অঞ্চলের ভলক্যানোলজিস্ট দম্পতি জিওলজিস্ট মরিস ও জিওকেমিস্ট কাতিয়া ক্রাফটের ভালবাসা, জীবন ও পরিসমাপ্তির রেট্রোস্পেক্টিভ এই ‘ফায়ার অফ লাভ’ তৈরি হয়েছে ক্রাফটদের নিজেদের ও তাঁদের অল্প কিছু দুঃসাহসী সঙ্গীসাথীর তোলা সংরক্ষিত লক্ষাধিক আরকাইভাল ফুটেজ থেকে। মরিস-কাতিয়ার গল্পে শুরুতেই ঢুকে যাওয়া ভালো। যেভাবে সারা নিজে ঢুকে গেছেন গল্পে, হঠাৎ করেই…

ছবিটি শুরু হয় তুন্দ্রার বরফঢাকা রাস্তায় ক্রাফট দম্পতির গাড়ি আটকে যাওয়ার দৃশ্যে। মরিস গাড়ি থেকে বেরিয়ে চাকা থেকে বরফ ঘষে ঘষে তুলছেন। এই লড়াই, প্রতিকূল পরিবেশে গিয়ে, সেখান থেকে বেরিয়ে এসেও তার ভেতর ঢুকে যাওয়ার মোহ এবং দুজনের একসঙ্গে থাকার করুণতম আখ্যান এই ‘ফায়ার অফ লাভ’ (Fire of Love)। কাহিনির দুই প্রোটাগনিস্ট মরিস ও কাতিয়া যথাক্রমে মাউন্ট স্ট্রমবোলি এবং মাউন্ট এটনা দেখে আগ্নেয়গিরির প্রতি তীব্র প্যাশন অনুভব করেছিলেন কিশোর বয়স থেকেই। ১৯৬৬ সালে একটি ব্লাইন্ড ডেটে দুজনের দেখা, প্রেম। বিয়ের পর ইতালির মিথিকাল আটলান্টিস-খ্যাত ভলক্যানিক দ্বীপ সান্টোরিনিতে হানিমুন এবং আমৃত্যু আগুন আর আগুনের পেছনে ছোটা, আগুনের কাছাকাছি যাওয়া।

মরিসের ভাষায় ভলক্যানোলজি আসলে ‘সায়েন্স অফ অবজারভেশন’। আগুনকে বোঝা, দুজনে দুজনকে বোঝা। কারণ, ‘Understanding is love’s other name’। গনগনে আগুনে লাভা-স্রোতের পাশে পাশে ছোটা, আগ্নেয়গিরির ক্র্যাটারে তাঁবু খাটিয়ে থাকা— ‘The unknown is not to be feared, it is to go toward’।

মরিস নিজেই বলছেন, এই লাভার ওপরের মাটি কতটা অস্থায়ী, একবার ভেঙে পড়লেই, ‘দ্য গেম অফ আ ভলক্যানোলজিস্ট উইল বি ওভার’। তবু, প্যাশন, মোহ। কাতিয়াকে ইন্টারভিউতে বলা হচ্ছে, কোন স্বপ্ন কোনওদিন পূর্ণ হবে না জেনে কষ্ট পান? কাতিয়া বলছেন, ‘Not seeing all the eruptions in the world’। অন্যদিকে মরিস বলছেন, ‘I prefer an intense and short life to a monotonous, long life – a Kamikaze existence in the beauty of volcanic things’. ছবির পর ছবি, ফুটেজ তুলে যাচ্ছেন দুজনে – ‘to stretch their time with the volcanoes’। কাতিয়ার স্টিল ছবি, মরিসের মুভিং পিকচার। জলের ভেতর, সমুদ্রের ভেতর গলে পড়া লাভার মতো ভয়ঙ্কর, রেয়ার ইমেজ। মরিস বলছেন, ‘I’m not filmmaker, I’m an wandering volcanologist, forced to make films in order to wander’।

দুজনের অদ্ভুত বন্ধুত্ব, হিউমার। সাক্ষাৎকারে জিজ্ঞেস করা হচ্ছে, কেমন লাগে দুই ভলক্যানোলজিস্টের একসঙ্গে থাকতে? মরিস হাসতে হাসতে বলছেন, ‘We erupt often’। স্বামীর প্রতি তীব্র এক ভালবাসায় কাতিয়ার মনে পড়ছে ১৯৭১ সালে ইন্দোনেশিয়ায় অবস্থিত পৃথিবীর বৃহত্তম সালফিউরিক অ্যাসিডের রিজার্ভে অন্য আরেক সঙ্গীকে নিয়ে মরিসের রবারের নৌকা নিয়ে নেমে যাওয়া, তীরে দাঁড়িয়ে অসম্ভব উদ্বেগে ছটফট করা কাতিয়া এবং স্টিলের তার রিজার্ভের অ্যাসিডে গলে গেলে বাধ্য হয়ে তিন ঘণ্টা পরে ফিরে আসা মরিসের নৌকো— এবং শেষমেশ লাভার স্রোতের ভেতর ক্যানো চালানোর মতো স্বপ্নে মশগুল মরিসের একগাল হাসি। ছবির শুরুর দিকে আরকাইভাল ফুটেজে একসময় প্যারিসের রাস্তায় যুদ্ধবিরোধী মিছিলে দুজনের মুখ। তারপর ক্রমশ মানুষের তৈরি পৃথিবীতে মোহভঙ্গ। কারণ মানুষ জিওলজিক টাইম দেখতে পায় না। মরিস বলছেন ‘Our lives are a blink compared to the life of a volcano’. এই জীবনের প্রতি বিতৃষ্ণা মরিসের বরাবর। বলছেন— ‘This world is not well-made’, বলছেন, পাথর খেতে শিখলে তিনি আর আগুনের পাহাড় থেকে বেরোতেন না। অথচ তাঁকে বেরোতে হয়। কাতিয়াকে বেরোতে হয়। কারণ তাঁদের বাকি পৃথিবীকে দেখানোর আছে, বোঝানোর আছে অনেক কিছু।

আর এই দেখানোর প্রসঙ্গেই অন্য গল্প। মরিস আগ্নেয়গিরির প্রথাগত শ্রেণিবিন্যাসে বিশ্বাস করেননি। তিনি বলছেন, ভলক্যানো দুরকম। রেড ভলক্যানো। ব্যাসাল্টিক। গনগনে আগুনের স্রোত। রিভার অফ মোল্টেন ম্যাগমা। যার ঠিক ফুটদুয়েক দূরত্বে কাতিয়া-মরিসের বিপজ্জনক চলাফেরা। যদিও তাঁদের মতে, এই রেড ভলক্যানো ফ্রেন্ডলি ভলক্যানো। কারণ গলন্ত লাভার চলাফেরার ট্রাজেক্টরি বিশ্বাসঘাতক নয়। এর একটা নিয়ম আছে। অন্যদিকে গ্রে ভলক্যানো ভয়ঙ্কর। কখন কীভাবে পাইরোক্লাস্টিক ফ্লো তৈরি করে বিপজ্জনক বেগে ধেয়ে আসবে জানে না কেউই। আর এখানেই আয়রনি, করুণতম ফোরকাস্ট। সে আয়রনিতে পরে আসছি।

তার আগে, মরিস-কাতিয়ার এই ভলক্যানো অভিযানের কিছুটা ক্রনোলজি বলে রাখা ভালো। ১৯৭৩ ও ১৯৭৭ সালে জাইরের নিয়ারাগুঙ্গে, ১৯৭৯-তে ইন্দোনেশিয়ার আনাকে ক্রাকাতোয়া, ১৯৮০-তে আমেরিকার মাউন্ট সেন্ট হেলেন্স, ১৯৮২ ও ১৯৮৩-তে ইন্দোনেশিয়ার গালুংগুয়াং ও উনা উনা এবং ১৯৮৫-তে কলম্বিয়ার নেভাডা ডেল রুইজ। যেখানেই ডাক পেয়েছেন ছুটে যাচ্ছেন তাঁরা, এবং সেই ছুটে যাওয়ার আগে-পরে কত কত গল্প। সেন্ট হেলেন্সের অগ্ন্যুৎপাতে চলে যাওয়া আরেক ভলক্যানোলজিস্ট ক্রাফট দম্পতির বন্ধু ডেভিড জন্সটনের সংরক্ষিত শেষ কণ্ঠস্বর ও করুণতম পরিসমাপ্তি, নেভাডা ডেল রুইজে মরিসদের বারবার সাবধানবাণী সত্ত্বেও ইভাকুয়েশনে কলম্বিয়া সরকারের দেরি এবং ২৫০০০ মানুষের জীবন্ত দাহ। কান্না, মানুষের দেহাংশ, ছাই দেখতে দেখতে ক্লান্ত কাতিয়া বারবার ভাবছিলেন, কী হবে ভলক্যানোলজিস্ট হয়ে, যদি তাঁরা প্রাণটুকুও না বাঁচাতে পারেন! এই আগুন, পাহাড় টপকে আসলে যে তাঁরা মানুষকে তীব্র ভালোবাসেন, তা যত দিন যাচ্ছে ক্রমশ স্পষ্ট হচ্ছে। মরিসরা বারবার বলছেন, গ্রে ভলক্যানোকে বিশ্বাস করা যায় না। কোনওরকম ঝুঁকি নেওয়া বিপজ্জনক। কারণ, একজন মানুষ নিজের জীবন নিয়ে রাশিয়ান রুলে খেলতেই পারেন, একটা বিরাট জনগোষ্ঠীকে নিয়ে তা কখনওই চলতে পারে না। ‘When in doubt, evacuate’। অথচ এই নিখাদ ভয়ঙ্কর সহজ সত্যিটা বুঝতে এত আপত্তি রাষ্ট্রের!

শেষমেশ ১৯৯১। ৩ জুন। জাপানের গ্রে ভলক্যানো মাউন্ট উনজেন। ছবির শুরুতেই ঘটনাস্থলে আগের দিন বাকিদের সঙ্গে ক্রাফট দম্পতি। হাসতে হাসতে মরিস বলছিলেন, ‘দ্য ভলক্যানো ইজ ওয়েটিং ফর আস’। ব্যাকগ্রাউন্ডে মিরান্ডার ন্যারেশন— ‘This is Katia and this is Maurice. Tomorrow will be their last day.’ ৩ জুন বিকেল চারটেয় কুয়াশা বেড়ে যাওয়ায় ক্যামেরা নিয়ে উনজেনের আরেকটু কাছে আরও বিপজ্জনক জায়গায় গিয়ে শ্যুট করার চেষ্টা করলেন মরিস, কাতিয়া। আর তখনই ইরাপশন। ইরাপশনের ঠিক আগের মুহূর্তে মরিস, কাতিয়ার রেইনকোট পরে থাকা শেষ স্বাভাবিক দৃশ্যের ফুটেজ সংরক্ষিত। দুজনের পোড়া শরীরের সঙ্গে পাওয়া গেছিল একটি ক্যামেরা এবং চারটে আঠারো বেজে বন্ধ হয়ে যাওয়া একটি ঘড়ি। হন্টিং একটি দৃশ্যে উনজেনের সেই পাইরোক্লাস্টিক ফ্লো থেকে পালিয়ে আসা একটি গাড়ি ও একজন মানুষ। ভয় পাবেন না, দর্শক ভয় পাবেন না। কারণ মরিসের মতো, কাতিয়ার মতো দর্শক জানতেন এই শেষটুকু। ‘When volcanoes erupt, they await you’। মাউন্ট উনজেন সংলগ্ন শিমাবারা মন্দিরের একটি পাত্রে দম্পতির শনাক্ত না হওয়া ভয়াবহ দুটো শরীরের অস্থিভস্ম রাখা। এটুকু বোঝা গেছিল, দুজন শেষ সময় জেনেও কাছছাড়া হননি। যেমন কিছুটা দূরেই ছিলেন সঙ্গী হ্যারি গ্লিকেন সহ আরও চল্লিশজন। মাউন্ট উনজেন ইরাপশনে নিহত মোট তেতাল্লিশজন সাংবাদিক, ফিল্মমেকার, বিজ্ঞানীকে উৎসর্গ করে শেষ হয় ‘ফায়ার অফ লাভ’। এই উৎসর্গ স্বাভাবিক, বড়ই স্বাভাবিক।

এবং পড়ে থাকে অসংখ্য স্যামপ্ল, ছবি, ফুটেজ এবং ‘আ মিলিয়ন কোয়েশ্চেনস’। বিজ্ঞানীদের সতর্কবার্তা সত্ত্বেও ইভাকুয়েশনে অবহেলা, সরকারি রেড টেপের খতিয়ান। অবশ্য ছবির শেষে আলোর দিক। ক্রাফট দম্পতির প্রাণান্তকর পরিশ্রমের ফলে তাঁদের চলে যাওয়ার এক মাসের মধ্যেই ঘটে যাওয়া ভয়াবহ অগ্ন্যুৎপাতের হাত থেকে বেঁচে যাওয়া ফিলিপিন্স এবং মাউন্ট পিনাটুবোর বিস্তীর্ণ অঞ্চল, কারণ ক্রাফটদের ফুটেজ দেখেই ইরাপশনের ঠিক আগে ৫০০০০ জন মানুষকে সরিয়ে নিয়ে যায় ফিলিপিন্স সরকার— কলম্বিয়ার ভুল অন্তত এক্ষেত্রে পুনরাবৃত্ত হয়নি। অন্তত এটুকু, এটুকুই ভীষণভাবে চেয়েছিলেন মরিস, কাতিয়া।

নির্দেশক সারা দোসার নেতৃত্বে ‘ফায়ার অফ লাভ’ ভালোবাসা এবং প্রকৃতি-মানুষের সহাবস্থানের নিখুঁত এক ছবি তৈরি করল। নিকোলাস গাদিনের আবহসংগীত, এরিন ক্যাসপার ও জোকেলিন শ্যাপুতের রিদমিক এডিটিং, লুসি মানগানের যোগ্য অ্যানিমেশনে গল্প এগিয়েছে সাবলীল রাস্তায়। মনে থেকে যাবে ক্রেডিট রোলে মরিস, কাতিয়ার সঙ্গে এক একটি আগ্নেয়গিরির নামের বুদ্ধিদীপ্ত উপস্থাপনা। অভিনেত্রী-নির্দেশক মিরান্ডা জুলাইয়ের হন্টিং ন্যারেশন এ ছবির প্রাণ নিঃসন্দেহে। শুরুতেই ‘ফায়ার অফ লাভ’-কে একটা ফ্রেম দিয়ে দেয় মিরান্ডার অসম্ভব আন্তরিক কণ্ঠ— ‘In the world lived a fire, and in the fire two lovers found a home’। কোথাও গিয়ে ওয়ার্নার হারজগের একই বিষয় নিয়ে নির্মিত দুই তথ্যচিত্র ‘Into the Inferno’ (২০১৬) এবং ‘The Fire Within’ (২০২২)-এর থেকেও এ ছবি এগিয়ে হয়তো এই ন্যারেশনের জন্যেই, যার যোগ্য সঙ্গত সম্পাদনা ও আবহ, এবং সারার নেতৃত্বে নিটোল এক গল্প বলার কৌশল। কারণ সারা বরাবর আগুনের ভয়াবহতা পেরিয়ে মানুষের গল্প, ভালোবাসার গল্প বিস্তারে সচেষ্ট ছিলেন, যা তিনি একান্তভাবে চেয়েছেন, এবং পেরেছেন পূর্ণমাত্রায়।

প্রিয় দর্শক, হটস্টারে স্ট্রিমিং করলেই পেয়ে যাবেন। দেখুন, বারবার দেখুন এ ছবি। ফায়ার অফ লাভ, আ পিওর লাভ টেল অন সেলুলয়েড। পৃথিবীর ভেতরের হৃৎস্পন্দন, তার নিজস্ব রক্ত সঞ্চালন শোনার এই গল্প, এই ছবি শেষ করে বেরোলে মনে থেকে যাবে মরিস ক্রাফটের ওই কথাগুলো— ‘Me, Katia and Volcanoes – it’s a love story. We can’t imagine living other way.’

অনির্বাণ ভট্টাচার্য পেশায় প্রসারভারতীর অধীনে দিল্লি দূরদর্শন কেন্দ্রের প্রোগ্রাম একজিকিউটিভ। লিখেছেন গদ্য, কবিতা, প্রবন্ধ। বিশেষ আগ্রহ - চলচ্চিত্র, প্রাচীন স্থাপত্য, মন্দির-শিল্প এবং ক্রীড়াজগত।