বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের বিজয় দিবস উপলক্ষে লেখাটি পুনর্মুদ্রিত হল।

ভারত স্বাধীন হল ১৯৪৭ সালে। তবে ব্রিটিশ সরকার দেশকে দুভাগে ভাগ করে সেই মূল্যে স্বাধীনতার অধিকার দিল। এর ফলে ১৪ ও ১৫ অগস্ট স্বাধীন সার্বভৌম রাষ্ট্র হিসেবে জন্ম নিল পাকিস্তান ও ভারত। সাংবিধানিকভাবে পাকিস্তান মুসলিম রাষ্ট্র ও ভারত ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্র হিসেবে নিজেদের স্বীকৃত করল। কিন্তু এই কাঁটাতারের বেড়ায়, ধর্মীয় রাষ্ট্রগঠনের প্রশাসনিক প্রক্রিয়ায় ঘরছাড়া হতে হল হাজার হাজার মানুষকে। কাতারে কাতারে শরণার্থীর আগমন শুরু হল সীমান্তের দুপারে। জন্মভূমি ও ভিটেমাটি ছেড়ে আসা ছিন্নমূল মানুষের হাহাকারে ভরে উঠল চরাচর। সাম্প্রদায়িক সংঘর্ষ ও নানারকম অশান্তি, অরাজকতা, রক্তপাত গোটা ভারতীয় সমাজকে অস্থিরতায় ভরিয়ে তুলল।

ভারতের পশ্চিম ও পূর্ব প্রান্তের দুটি অংশ জুড়ে গড়ে উঠল পাকিস্তান। মাঝে রইল ১১০০ মাইলের ব্যবধান। পশ্চিম পাকিস্তান হল সে দেশের শাসনভূমি, যেখানকার মানুষের প্রধান ভাষা উর্দু। বাংলা ভেঙে যে পূর্ব পাকিস্তান গড়ে উঠল, তা বাংলাভাষী মুসলিম অধ্যুষিত। কিন্তু গোল বাধল তার পরেই। পশ্চিম পাকিস্তানের অবাঙালি শাসকেরা দমন-পীড়ন শুরু করল পূর্বাংশের ওপর। মাতৃভাষা হিসেবে চাপিয়ে দিতে চাইল উর্দু। প্রতিবাদে শামিল হলেন পূর্ব পাকিস্তানের বাঙালিরা। স্বাভাবিকভাবেই তাঁরা চাইলেন বাংলা ভাষার অধিকার, বাংলা মননচর্চার অধিকার।

শুরু হল রক্তক্ষয়ী সংগ্রাম। ১৯৫২ সালের ২১ ফেব্রুয়ারি ঢাকার রাজপথে অগণিত মানুষের প্রতিবাদ মিছিলে নির্দয়ভাবে গুলি চালাল পাকবাহিনী। শহিদ হলেন চারজন। এর বহুবছর আগে থেকে বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ ধীরেন্দ্রনাথ দত্ত লড়াই চালাচ্ছিলেন বাংলা ভাষার দাবিতে। ১৯৭১ সালে তাঁকেও নৃশংসভাবে হত্যা করল পাক হানাদারেরা। স্বাধীনতার লক্ষ্যে প্রথম সংগঠিত সংগ্রামের সূত্রপাত ১৯৫২ সালের ভাষা আন্দোলন থেকেই। এরপর বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নেতৃত্বে দীর্ঘ গণআন্দোলনের মাধ্যমে বহু রক্ত, জীবনের খেসারত দিয়ে পাকিস্তানের কবল থেকে স্বাধীন বাংলাদেশ’-এর জন্ম হল ১৯৭১ সালে।

বাংলাদেশের মুক্তিসেনানীদের পাশে দাঁড়িয়েছিল ভারত। সামরিকভাবে সবরকম সাহায্যের আশ্বাস নিয়ে। এই ঐতিহাসিক জয় গোটা বিশ্ব রাজনীতিতে আলোড়ন ফেলে দেয়। শুধু তাই নয়, ১৯৫২-র ভাষা আন্দোলনকে সম্মান জানিয়ে ২১ ফেব্রুয়ারি দিনটিকে ‘আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস’-এর স্বীকৃতি দেয় গোটা বিশ্ব। এই সমস্ত ঘটনা দীর্ঘকাল আলোড়িত করেছে দুই বাংলার শিক্ষা-শিল্প সাহিত্য-সংস্কৃতি জগতকে। কবিতা,গান, নাটক, গদ্য, চলচ্চিত্র ভরে উঠেছে ‘বাংলাদেশ’ অভ্যুত্থানের সংগ্রামী, আবেগবহুল ঘটনায়। এ বিষয়ে তিনটি গানের দিকে আমরা দৃষ্টি দেব, যার প্রত্যেকটিতে এপার বাংলার স্পর্শ রয়েছে। ‘বাংলাদেশ’ হয়ে ওঠার লড়াইয়ের পথ, স্বাধীনতাউত্তর আনন্দমুখরতা ও উচ্ছাস এবং এই স্বাধীনতা কীভাবে এতদিন দেশভাগের ক্ষত নিয়ে চলা মানুষের মনে নতুন আশা জাগাচ্ছে, এই সমস্ত আবেগ ও ভালোবাসা প্রতিফলিত গানগুলিতে।

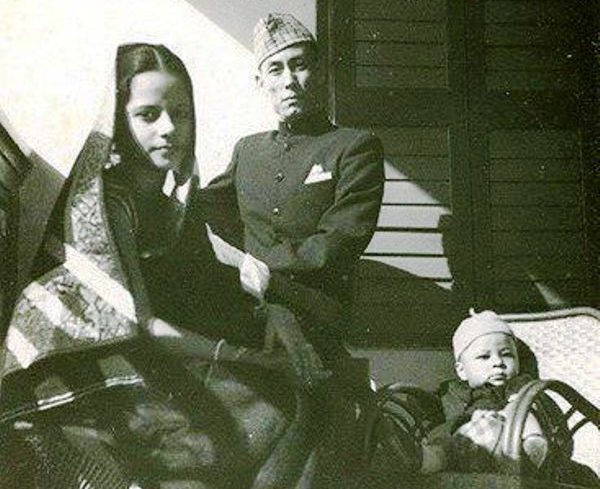

সদ্য জন্মশতবর্ষ পেরনো কিংবদন্তী কণ্ঠশিল্পী ও সুরকার হেমন্ত মুখোপাধ্যায়ের মনে ‘বাংলাদেশ’-এর উত্থান বরাবরই প্রভাব ফেলেছ। বেশকিছু গানে শ্রদ্ধার সঙ্গে তিনি বরণ করেছেন প্রতিবেশী রাষ্ট্রের স্বাধীনতাকে। ১৯৭১-৭২ সালে হেমন্তবাবু প্রথমবার যান বাংলাদেশ। ওই সময় দুই বাংলার শিল্পী-সাহিত্যিক-শিক্ষাবিদদের এক সমাবেশ হয় স্বাধীন বাংলাদেশে। হেমন্তবাবু সেখানে গিয়ে গান করেন। তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ হয় বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবর রহমানের।

প্রসঙ্গত, এ-বছর বঙ্গবন্ধুরও জন্মশতবর্ষ। সেবার বঙ্গবন্ধুর বাসভবনেও আমন্ত্রিত হয়েছিলেন হেমন্ত মুখোপাধ্যায়। ১৯৭১ সালে কলকাতায় বাংলাদেশ হাইকমিশনের সামনে যে অসংখ্য মানুষের সমাবেশ হয়েছিল, সেখানেও গান গেয়েছিলেন শিল্পী। ১৯৮৯ সালে, সপরিবারে বাংলাদেশ সফরে গিয়ে অনেকগুলো অনুষ্ঠানে অংশ নেন হেমন্ত মুখোপাধ্যায়। ফিরে এসে কয়েকদিনের মধ্যেই তিনি প্রয়াত হন।

১৯৬২ সালে চিন-ভারত যুদ্ধের সময় দেশের সেনাবাহিনী ও মানুষকে উদ্বুদ্ধ করার লক্ষ্যে কলকাতা বেতারে গৌরীপ্রসন্ন মজুমদারের কথায়, নিজের সুরে হেমন্ত গেয়েছিলেন— ‘মা গো ভাবনা কেন…’। এই গানটিই ১৯৭১ সালে স্বাধীন বাংলাদেশের প্রতি উৎসর্গ করে তিনি রেকর্ড করেছিলেন। উলটো পিঠে ছিল, ‘এ দেশের মাটির পরে…’। তবে যে গানটির সম্পূর্ণ বাণীর দিকে আমরা দেখব, সেটি হল মুক্তিযুদ্ধের এক সংগ্রামী ছবি। গানটি লিখেছিলেন, বাংলাদেশের অন্যতম প্রতিবাদী কবি আবিদুর রহমান। নিজের সুরে ১৯৭১ সালেই গানটি রেকর্ডে গেয়েছিলেন হেমন্ত মুখোপাধ্যায়। গোটা গানটি সেই সময়ের লড়াই ও চরম অরাজক অবস্থার ছবিকে স্পষ্ট করে দেয়-

বাংলার দুর্জয় জনতা

মুজিবের মন্ত্রের দীক্ষায়

ঝঞ্ঝার বেগে আজ ছুটছে।

সাত কোটি ধমনীতে রক্ত

টগবগ টগবগ ফুটছে।

ঝঞ্ঝার বেগে আজ ছুটছে।

বাংলার ইতিহাস- রক্তের ইতিহাস

রক্তেরই অক্ষরে তাই প্রতি ঘরে ঘরে

জীবনের প্রতিলিপি উঠছে।

ঝঞ্ঝার বেগে আজ ছুটছে।

পশ্চিম হানাদার-

বাংলার গ্রামে আর শহরেতে বসিয়েছে হত্যার যজ্ঞ,

পথঘাট পুকুরের পাড়ে আজ

কুকুর আর শিয়ালের ভোজ

মৃত মানুষের বক্ষ।

দয়ামায়া কিছু নেই পিশাচের দলে

বাংলার ঘরে ঘরে ঢুকে ঢুকে জোর করে

লাখ লাখ মা-বোনের ইজ্জত লুটছে।

ঝঞ্ঝার বেগে আজ ছুটছে।

পরের গানটির প্রসঙ্গে আসতে গেলে বলতে হবে ‘কলকাতা বেতার’-এর বিষয়ে। ১৯২৭ সালে প্রতিষ্ঠা হওয়ার পর থেকে ১৯৪৭ পর্যন্ত এ সংস্থা ব্রিটিশ পরিচালনাধীনে থাকলেও, নানা অনুষ্ঠানের মধ্যে যখন যেমনভাবে সম্ভব হয়েছে, দেশ তথা বিশ্বের সমাজ-রাজনীতির বিভিন্ন উল্লেখযোগ্য ঘটনা নিয়ে কলকাতা বেতার অনুষ্ঠান করেছে। স্বাধীনতার পরে এ বিষয়টা আরও বিস্তৃত হয়। বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ ও স্বাধীনতার ক্ষেত্রে বেতারের ভূমিকা ছিল অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এর আগে, ভারত-চিন (১৯৬২), ভারত-পাকিস্তান (১৯৬৫) যুদ্ধের সময়েও বেতার নিষ্ক্রিয় ছিল না। ১৯৭১ সালে সে ভূমিকা আরও প্রসারিত হয়।

প্রতিদিনের সংবাদ তো ছিলই, এছাড়া প্রণবেশ সেনের অনবদ্য কলমে সৃষ্টি ‘সংবাদ-পরিক্রমা’, প্রধানত হেমন্ত মুখোপাধ্যায়, দেবদুলাল বন্দ্যোপাধ্যায়ের শৈল্পিক পাঠে বাংলাদেশের মুক্তিসংগ্রামের ছবি জীবন্ত হয়ে উঠত শ্রোতার কাছে। আর ছিল ‘সংবাদ বিচিত্রা’। পরিচালক উপেন তরফদার। সেখানে বিভিন্ন ঘটনাবহুল জায়গা থেকে সরাসরি প্রতিবেদন সম্প্রচারিত হত, যার মধ্যে সেই সময় প্রধানত জায়গা করে নিয়েছিল মুক্তিযুদ্ধ। যুদ্ধক্ষেত্র থেকে সরাসরি খবর তুলে আনতেন এই অনুষ্ঠানের প্রতিবেদকরা। প্রণবেশ সেন, দেবদুলাল বন্দ্যোপাধ্যায়, উপেন তরফদারদের সঙ্গে নিবিড় যোগ ছিল বাংলাদেশের। বহুবার তাঁরা গেছেন সেখানে। স্বাধীনতা আসার পর, এই তিনজনকে পুরস্কৃত করে সম্মান জানিয়েছিল বাংলাদেশ সরকার। পরে ভারত সরকারের কাছ থেকেও দেবদুলাল বন্দ্যোপাধ্যায় পেয়েছিলেন ‘পদ্মশ্রী’ সম্মান।

১৯৭১-৭২ সালে হেমন্তবাবু প্রথমবার যান বাংলাদেশ। ওই সময় দুই বাংলার শিল্পী-সাহিত্যিক-শিক্ষাবিদদের এক সমাবেশ হয় স্বাধীন বাংলাদেশে। হেমন্তবাবু সেখানে গিয়ে গান করেন। তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ হয় বঙ্গবন্ধুর। প্রসঙ্গত, এ-বছর তাঁরও জন্মশতবর্ষ। সেবার বঙ্গবন্ধুর বাসভবনেও আমন্ত্রিত হয়েছিলেন হেমন্ত মুখোপাধ্যায়। ১৯৭১ সালে কলকাতায় বাংলাদেশ হাইকমিশনের সামনে যে অসংখ্য মানুষের সমাবেশ হয়েছিল, সেখানে গিয়েও গান গেয়েছিলেন শিল্পী। ১৯৮৯ সালে, সপরিবারে বাংলাদেশ সফরে গিয়ে অনেকগুলো অনুষ্ঠানে অংশ নেন হেমন্ত মুখোপাধ্যায়।

‘সংবাদ বিচিত্রা’র একদিনের অনুষ্ঠানে সম্প্রচারিত হয়েছিল একটি গান, যা দুই বাংলার আকাশ-বাতাস মুখরিত করে দিয়েছিল। ১৯৭১ সালে বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার সময়েই গানটি সম্প্রচারিত হয় বেতারে। স্বাধীনতার অপরিসীম আনন্দ প্রকাশ পেয়েছে গানটিতে। যেন পূর্ববঙ্গের মানুষেরা ভাবতেই পারছেন না, এতদিনের ভয়াবহ দমন-পীড়নের কবল থেকে তাঁরা নিজেদের দেশকে সত্যিই মুক্ত করতে পেরেছেন। সে মাটিকে নিজের করে পেয়েছেন।

১৯৭১-এর ৭ মার্চ রমনা রেসকোর্স-এর ময়দানে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান তাঁর ঐতিহাসিক ভাষণে বলেছিলেন, ‘…এবারের সংগ্রাম মুক্তির সংগ্রাম, এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম, জয় বাংলা…’- সেই কথা বাস্তবে রূপ পেল স্বাধীনতার পরে। কিন্তু সেঘটনা যেন বিশ্বাস করতে পারছিলেন না বাংলাদেশের সাধারণ নাগরিকেরা। যেন স্বপ্ন মনে হচ্ছিল। ভিটেমাটি ছেড়ে এপার বাংলায় আসা অসংখ্য মানুষের মনেও সেই একইরকম শিহরণ হচ্ছিল। এই সর্বাত্মক স্বপ্নময় অভাবনীয় খুশির রূপ ফুটে উঠেছে গানটি থেকে। গানটি লিখেছিলেন গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার। নিজের সুরে গেয়েছিলেন অংশুমান রায় এবং সমগ্র সংগীত পরিচালনার দায়িত্বে ছিলেন দীনেন্দ্র চৌধুরী। ১৯৭১ সালে ‘সংবাদ বিচিত্রা’-তে ‘বাংলাদেশ আমার বাংলাদেশ’ শীর্ষক অনুষ্ঠানে গানটি সম্প্রচারিত হয়। যেখানে বঙ্গবন্ধুর সেই অবিস্মরণীয় ভাষণের ফাঁকে ফাঁকে শোনা গিয়েছিল অংশুমান রায়ের কণ্ঠে গানটি। যার সম্পূর্ণ বাণীরূপ এইরকম—

শোনো একটি মুজিবরের থেকে

লক্ষ মুজিবরের কণ্ঠস্বরের ধ্বনি-প্রতিধ্বনি

আকাশে বাতাসে ওঠে রণি।

বাংলাদেশ আমার বাংলাদেশ।

সেই সবুজের বুকচেরা মেঠো পথে

আবার যে ফিরে যাবো আমার

হারানো বাংলাকে আবার তো ফিরে পাবো,

শিল্পে কাব্যে কোথায় আছে হায়রে এমন সোনার খনি।

বাংলাদেশ আমার বাংলাদেশ।

বিশ্বকবির সোনার বাংলা, নজরুলের বাংলাদেশ

জীবনানন্দের রূপসী বাংলা,

রূপের যে তার নেইকো শেষ- বাংলাদেশ।

‘জয় বাংলা’ বলতে মন রে আমার

এখনও কেন ভাবো আবার,

হারানো বাংলাকে আবার তো ফিরে পাবো

অন্ধকারে পুবাকাশে উঠবে আবার দিনমণি।

বাংলাদেশ আমার বাংলাদেশ।

১৯২৭ সালে প্রতিষ্ঠা হওয়ার পর থেকে ১৯৪৭ অবধি কলকাতা বেতার ব্রিটিশ পরিচালনাধীনে থাকলেও, নানা অনুষ্ঠানের মধ্যে যখন যেমনভাবে সম্ভব হয়েছে দেশ ও বিশ্ব সমাজ-রাজনীতির বিভিন্ন উল্লেখযোগ্য ঘটনার বিষয়ে কলকাতা বেতার নিয়েছে অত্যন্ত প্রশংসনীয় ভূমিকা। বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ ও স্বাধীনতার ক্ষেত্রে বেতারের পদক্ষেপ দারুণ উজ্জ্বল হয়ে উঠেছিল। এর আগে, ভারত-চিন (১৯৬২), ভারত-পাকিস্তান (১৯৬৫) প্রভৃতি যুদ্ধের সময়েও বেতার নিষ্ক্রিয় ছিল না। ১৯৭১ সালেও তা একইরকম বজায় ছিল।

প্রসঙ্গত, ওই বছরই গানটি রেকর্ডেও পরিবেশন করেন অংশুমান রায়, যার একটি ইংরেজি অনুবাদ করেছিলেন গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার

The voice is not one

But a million Mujibur’s singing

They fill and thrill the sky

With the echoes ringing

Bangladesh my Bangladesh

রেকর্ডের উলটো পিঠে থাকা ইংরেজি গানটি দ্বৈতকণ্ঠে গেয়েছিলেন অংশুমান রায় ও করবী নাথ। এ গানটিও বেতারে একাধিকবার সম্প্রচারিত হয়েছে।

তৃতীয় যে গানের কথা বলব, সেটি প্রকাশিত হয় ১৯৭১ সালে পুজোর সময়। প্রকাশ করে গ্রামাফোন কোম্পানি (HMV)। নিজের সুরে গেয়েছিলেন শচীন দেববর্মণ। গীতিকার মীরা দেববর্মণ। এ গানের প্রসঙ্গে আসার আগে বলতে হবে ১৯৪৮ সালে রেকর্ডে নিজেরই সুরে গাওয়া শচীনকর্তার আর একটি গানের ব্যাপারে, যে গানটির ধাঁচেই পরের গানটি লেখা এবং সুরনির্মাণও ছিল প্রায় একইরকম। কিন্তু দুটি গানে বাণীর আবেদন হয়ে গেছে একেবারেই ভিন্ন।

১৯৪৮ সালে সদ্য দেশভাগের যন্ত্রণা ফুটে উঠেছিল ওপার বাংলা ছেড়ে আসা অন্যতম মহান গীতিকার মোহিনী চৌধুরীর কলমে। সেই একইরকম যন্ত্রণা বুকে নিয়ে আর এক ছিন্নমূল শিল্পী শচীন দেববর্মণ, তাঁর সুরে ও গায়কীতে সেই হাহাকারের প্রকাশ ঘটিয়েছিলেন। গানটির শুরু হচ্ছে এইভাবে-

‘সেই যে দিনগুলি

বাঁশি বাজানোর দিনগুলি

ভাটিয়ালির দিনগুলি

বাউলের দিনগুলি..

আজও তারা পিছু ডাকে

কুলভাঙা গাঙের বাঁকে

তালসুপারির ফাঁকে ফাঁকে, পিছু ডাকে

শুনি তাকদুম তাকদুম বাজে

বাজে ভাঙা ঢোল

ও মন যা ভুলে যা কী হারালি

ভোল রে ব্যথা ভোল…’।

সব ভেঙে গেছে। তারই প্রতীক হয়ে যেন ভাঙা ঢোলের আওয়াজ, বুকে যে সব-হারানোর বেদনা জাগাচ্ছে, জন্মভূমির যেসব মধুর স্মৃতি এসে আছড়াচ্ছে হৃদয়ে, তা ভোলা অসম্ভব হলেও, ভুলে থাকতে হবে। উপায় নেই। গোটা গানটাই যেন একরাশ কান্না। গানের মাঝখানে রয়েছে- ‘ঐ পারেতে ঢোল বাজে রে/ এপারে তার সাড়া/ মাঝখানে বয় থৈ থৈ থৈ নয়নজলের ধারা/ কই গেল সে গাঁয়ের মাটি/ কই সে মায়ের কোল/ কই কই/ কই সে হাসি/ কই সে খেলা/ কই সে কলরোল।

১৯৭১ সালে স্বাধীন ‘বাংলাদেশ’ জন্ম নিল। সে বছরই পুজোয় শচীনকর্তা যে গান গাইলেন, তাতে কিন্তু ফুটে উঠল উচ্ছ্বাস, আনন্দ, স্ফূর্তি। দেশহারানো মানুষদের অন্যতম প্রতিনিধি হিসেবে তাঁর যেন মনে হচ্ছে, রাজনৈতিকভাবে বিদেশ হলেও, তিনি তাঁর জন্মভূমি ফিরে পেয়েছেন। তাঁর পত্নী মীরা দেববর্মণের কলমে উঠে এলো সেই আনন্দ ও নতুন আশার ভাষা। গানের শেষে থাকা একটি লাইনেই যা পরিষ্কার– “বিসর্জনের ব্যথা ভোলায় আগমনীর খুশিতে।” প্রাণোচ্ছল ঢোল-বাদনের তালে-তালে শচীনকণ্ঠের উল্লাস গোটা গানটিতে ছড়িয়ে রয়েছে। স্বাধীন সার্বভৌম রাষ্ট্র হিসেবে জেগে ওঠা ‘বাংলাদেশ’, এভাবেই একই ধাঁচের দুটি গানের আবেদনকে বদলে দিল যন্ত্রণা থেকে আনন্দে।

আমি টাকডুম টাকডুম বাজাই

বাংলাদেশের ঢোল,

সব ভুলে যাই, তাও ভুলি না

বাংলা মায়ের কোল।

বাংলা জনম দিলা আমারে—

তোমার পরান, আমার পরান, এক নাড়িতেই বাঁধা রে,

মা-পুতের এই বাঁধন ছেঁড়ার সাধ্য কারো নাই,

সব ভুলে যাই, তাও ভুলি না

বাংলা মায়ের কোল।

মা তোমার মাটির সুরে সুরেতে—

আমার জীবন জুড়াইলা (মাগো) বাউল ভাটিয়ালিতে,

পরান খুইল্যা মেঘনা, তিতাস, পদ্মারই গান গাই,

সব ভুলে যাই, তাও ভুলি না

বাংলা মায়ের কোল।

বাজে ঢোল নরম গরম তালেতে—

বিসর্জনের ব্যথা ভোলায়, আগমনীর খুশিতে,

বাংলাদেশের ঢোলের বোলে ছন্দপতন নাই,

সব ভুলে যাই, তাও ভুলি না

বাংলা মায়ের কোল।

*ছবি সৌজন্য: Mujib100, Wikibio, discogs

*লেখাটি ‘জাগ্রত বিবেক’ ফেব্রুয়ারি ২০২১ সংখ্যায় প্রকাশিত। এটি তারই লেখক কর্তৃক পরিমার্জিত রূপ। তথ্য ও বক্তব্যের দায় লেখকের নিজস্ব।

জন্ম ১৯৬৫-তে কলকাতায়। বেড়ে ওঠা চন্দননগরে। স্কুল জীবন সেখানেই। কলকাতার সিটি কলেজ থেকে স্নাতক। ছোটো থেকেই খেলাধূলার প্রতি আগ্রহ। গান শেখাও খুব ছোটো থেকেই। তালিম নিয়েছেন রামকুমার চট্টোপাধ্যায়ের কাছেও। দীর্ঘদিন মার্কেটিং পেশায় যুক্ত থাকার পর, গত বারো বছর ধরে পুরোপুরি লেখালেখি, সম্পাদনার কাজে যুক্ত। পুরনো বাংলা গান, সিনেমা, খেলা ইত্যাদি বিষয়ে অজস্র প্রবন্ধ লিখেছেন। আনন্দবাজার পত্রিকা, এই সময়-সহ বহু পত্রপত্রিকায় নিয়মিত লেখেন। সম্পাদিত বইয়ের মধ্যে উল্লেখযোগ্য উত্তমকুমারের "হারিয়ে যাওয়া দিনগুলি মোর", হেমন্ত মুখোপাধ্যায়ের "আনন্দধারা", রবি ঘোষের "আপনমনে", মতি নন্দীর "খেলা সংগ্রহ"। লিখেছেন "সংগীতময় সুভাষচন্দ্র" বইটি। সাত বছর কাজ করেছেন "মাতৃশক্তি" ও "জাগ্রত বিবেক" পত্রিকায়। বর্তমানে নিজস্ব লেখালিখি ও সম্পাদনা নিয়ে ব্যস্ত।

2 Responses

যতদুর মনে পড়ে ঐ সময় আরেক টা গান শুনতাম “”হাজার বছর পরে আবার এসেছি ফিরে বাঙলার বুকে আছি দাড়িয়ে…”” ওটা কার গাওয়া, কে রচয়িতা মনে নেই।

ভালো লিখলেন বড়।