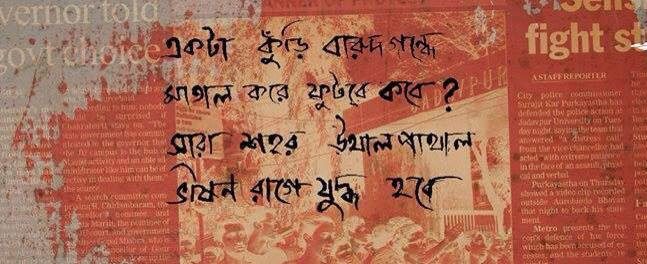

আজ থেকে ঠিক এগারো বছর আগে, কলকাতা থেকে খানিকদূরে বারাসাতে নবারুণদাকে নিয়ে গিয়েছিলাম আমরা। সরকারি কলেজে সাহিত্য আর বিপ্লব বিষয়ে বলবার কথা ছিল সেদিন। সেটা মার্চ মাস, বসন্তকাল। সেই ছোট্ট কথিকায় নবারুণ স্পষ্ট করে বলেছিলেন ‘আমি একজন অ্যাকটিভিস্ট।’ অ্যাকটিভিস্ট কী করে? পৃথিবীটাকে পালটানোর চেষ্টা করে। নবারুণদা আজীবন তাই করে গেছেন নানাভাবে। এই বক্তৃতাটিতেও সেই কথাই বলা আছে। লেখাটি বিশেষ কেউ পড়েনি। নবারুণের কোনও সংকলনেও গৃহীত হয়নি। বক্তৃতা থেকে অনুলিখন করা এই ছোট্ট প্রবন্ধটির মতো আরও অজস্র লেখা তৈরি করা সম্ভব। নবারুণদার জন্মদিনে ওঁর সমস্ত ভাবনা গুছিয়ে তোলার একটা প্রয়াস নিতে অনুরোধ করি সবাইকে। ওরকম জ্বলন্ত মানুষ এখনও অনেক দূর পর্যন্ত তাতিয়ে দিতে পারেন। চারদিকে বড্ড রাত্রি রাত্রি ভাব। লড়াইটা জারি থাক।

— সুমন্ত মুখোপাধ্যায়

আমি গোড়াতেই একটা কথা বলে নিতে চাই। আমি কিন্তু তত্ত্বজ্ঞ বা শিক্ষক নই, আমি– বলা যায় একজন অ্যাক্টিভিস্ট। কারণ আমি আমার নিজের লেখাকে রাজনৈতিক অ্যাক্টিভিসমের অংশ মনে করি। তাছাড়া, আমি প্রত্যক্ষ রাজনীতি এখনও করি।আমার কাছে বিপ্লবের ব্যাপারটা খুব একটা তাত্ত্বিকতা নিয়ে আসে না। কারণ ব্যাখ্যা, কী অবস্থায় বিপ্লব হয়েছে, তার কী পরিণতি হয়েছে, এগুলো আমরা মোটের ওপর জানি। বিপ্লবটা আমার কাছে একটা প্রত্যক্ষ প্রয়োজনীয়তা।

কেন বলছি কথাটা?

বলছি এই কারণে যে, কালকেই আমি এই তথ্যটা পেলাম— প্রতিবছর পৃথিবীতে ৩.২ মিলিয়ন শিশু অপুষ্টিতে মারা পড়ে। প্রতিবছর! শুধু সংখ্যাটা একবার ভাবুন। ৩.২ মিলিয়ন। এবং ১৭৮ মিলিয়ন শিশু অপুষ্টি থেকে কষ্ট পায়— এর মধ্যে বেশিরভাগটাই বাংলাদেশ, ইথিওপিয়া, ভারত ও ভিয়েতনাম। অবশ্যই এই তালিকাটা অসম্পূর্ণ। এর মধ্যে লাতিন আমেরিকা আসবে, আফ্রিকার অনেকটা এলাকা আসবে। এবং এটার সঙ্গে মিলিয়ে আমি একটা কবিতা পড়ছি— অস্ট্রিয়ার কবি, এরিক ফ্রিয়েটের লেখা কবিতা। কবিতাটার নাম হল ‘Child in Peru।’ পেরুতে গিয়েছিলেন, সেখানে রাস্তায় একটা শিশুকে দেখেন— যার শিরদাঁড়াটা বাঁকা, সারা গায়ে ঘা, দুর্গন্ধ। দেখেই বোঝা যাচ্ছে সে বাঁচবে না। তখন ফ্রিয়েট লিখেছিলেন—

“Because his spine is twisted, because he is past

shouting, because he stinks, because he is too weak

to go on living, the system that is to blame

shall also not go on living.”

এবং এই যে তিনি লিখেছিলেন, তার শিরদাঁড়াটা বাঁকা, তোমার অজুহাতগুলোও বাঁকা, ও চেঁচাতে পারে না, তুমি ওকে চেঁচিয়ে চুপ করিয়ে দিতে পার না— এইটা হচ্ছে একজন লেখকের রিঅ্যাকশন টু রিয়্যালিটি এবং এইখানেই তিনি বিপ্লবের পক্ষে গিয়ে দাঁড়াচ্ছেন। বিপ্লব সবসময় একটা প্রজেক্ট। আমাদের সামনে আছে, পিছনে আছে, সব জায়গায় আছে। মার্ক্সের একটা কথা আমি স্মরণ করিয়ে দিই যে, অনেকগুলো বছর কেটে যায়, কিছুই ঘটে না। ধরা যাক কুড়ি বছর কেটে গেল, কিছুই ঘটল না। তার পর একদিন কুড়ি বছরের এসেন্স নিয়ে একটা সময় আসে। কাজেই বিপ্লবের সম্ভাবনা, তার সঙ্গে সাহিত্যের সম্পর্ক— এই নিয়ে কোনও শেষ কথা বলার জায়গা এখনও হয়নি।

কার্ল মার্ক্স জার্মান ইডিয়োলজিতে যে স্কিম অফ হিস্ট্রি আমাদের দিয়েছিলেন, সেখানে আমরা দেখেছিলাম যে একটা যুগের পরিবর্তনের পর আরেকটা যুগ আসছে, এবং এক একটা যুগকে চিহ্নিত করছে এক একটা বিশেষ মোড অফ প্রোডাকশান। তারপর সেই মোড অফ প্রোডাকশন এবং রিয়ালিটি, তার মধ্যে যে নতুন কোর্সগুলো এমার্জ করছে, তাদের মধ্যে মিলছে না, সংঘাত হচ্ছে, চুরমার হয়ে যাচ্ছে ছকটা। এই change টা একটা cataclysmic change। যেমন ‘অক্টোবর বিপ্লব’ একটা cataclysmic change, ১৯৯১-এর প্রতিবিপ্লবও তেমনই একটা cataclysmic change।

বিপ্লবের ইতিহাসটা খুব বেশিদিনের নয়। আমরা যদি ইংরেজ, আমেরিকান এবং ফরাসি বিপ্লবকেও হিসেবের মধ্যে ধরি, তাহলেও খুব বেশিদিনের নয়। মানবজাতির ইতিহাস, তার সামনে অনেকটা সময় পড়ে আছে এবং সেইখানে আসল ইতিহাসটা লেখা হবে যেখানে এই ইতিহাসগুলোর শিক্ষাটা আসবে। যেমন, সোভিয়েত ইউনিয়ানে কী ঘটেছিল? একটা মোড অফ প্রোডাকশন বদলে যাওয়া, সেখান থেকে ব্যাক করে আর একটা মোড অফ প্রোডাকশানে ফিরে আসা— এটাও একটা বিপ্লব। কিন্তু আমরা এটাকে প্রতিবিপ্লব বলছি– counter revolution বলছি। এই যে প্রক্রিয়া, এই প্রক্রিয়াটি এগিয়ে পেঁচিয়ে সেই যে লেনিনের বিখ্যাত উক্তি— one step forward, two steps backwards– এভাবেই এগোবে।

আমরা বিপ্লবের কথাটা কেন বলি, তা মোটের ওপর বোঝা গেল। কিন্তু বিপ্লবকে একটা দর্শনের স্তরে নিয়ে গেলে যে একটা শোষণমূলক সমাজ মানুষকে কী করে, তার উদাহরণ– আমরা আজ যখন এই লেকচারটা দিচ্ছি, বাইরে কয়েকজন রিকশাওয়ালা ঘুরছে যারা কিন্তু কেউই এই লেকচারটা শুনতে আসছে না। তাকে যদি বলা হয় আসতে, সে কিন্তু ভয় পাবে, কারণ এটা তার জায়গা নয়, এই জায়গাটা থেকে সে বিচ্ছিন্ন। কিন্তু তারও থাকার কথা ছিল। গণতান্ত্রিক দেশ তো, ভোটও দেয়, সমান অধিকার, সেভাবেই বলি। এভাবেই দূরত্ব, প্রভেদ, প্রাচীর— যেটাকে আমরা মার্ক্সীয় দর্শনে বলি বিচ্ছিন্নতা, alieanation। এই alienation-এর একটা huge structure সারা পৃথিবী জুড়ে তৈরি হয়েছে। ওই খাবারটা আমার না, ওই রেস্তোরাঁটা আমার না, ওই রাস্তাটা আমার না, ওই এরোপ্লেনগুলো আমার চড়ার জন্য নয়, ওই ফার্স্ট ক্লাসটা আমার জন্য নয়। এলিয়েনেশান। মানুষের বিচ্ছিন্নতা বাড়ছে এবং এই বিচ্ছিন্নতা মানুষের স্বভাব, তার বৃত্তি, তার সম্ভাবনা— প্রত্যেকটা জিনিসকে প্রভাবিত করছে।

alienation কী করে? প্রকৃতির থেকে মানুষকে বিচ্ছিন্ন করে, সে বহুদিন হয়ে গেছে। পাশেই যে মানুষ, তার থেকে তাকে বিচ্ছিন্ন করে। আপনারা সামাজিক আচরণগুলো, আমাদের সর্বত্র আচরণগুলো বিচার করুন। তার নিজের মানসিক এবং হাতের যে পরিশ্রম, সে যেটা তৈরি করছে, যেটা ভাবছে, তার থেকে বিচ্ছিন্ন করে। নিজেদের থেকে মানুষকে বিচ্ছিন্ন করে। এই যে হাজারটা মনোরোগ, এই যে কাউন্সেলিংয়ের কথা, এই যে ট্রিটমেন্টের কথা, কেন? একটা খোঁজ নিয়ে দেখুন, এই উন্মাদ হয়ে যাওয়ার ইতিহাসটা চর্চা করুন। এর সঙ্গে alienation-এর গভীর সম্পর্ক আছে। এবং এইগুলো কী করে? এইগুলো একটা মানুষকে বুঝিয়ে দেয়– তার কোনও ক্ষমতা নেই, সে powerless। সে মানে খুঁজে পায় না, meaninglessness— যেটা আপনি কাফকার সাহিত্যে পাবেন। যেটা আরেকজন মার্ক্সবাদী সাহিত্যিক লুকাজ বাতিল করে দিয়েছিলেন।

কিন্তু আমি করতে চাই না কারণ কাফকা আমার কাছে একটা ল্যাবরেটরি। আমি তার থেকে অনেক কিছু বুঝতে পারি। সোশাল আইসোলেশন হয়, সামাজিকভাবে মানুষ বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে। নর্মলেসনেস হয়, সে চারপাশে দেখে চারিদিকে কোনও নিয়ম নেই, কানুন নেই, কোনওকিছু কেউ মানে না। যার পয়সা বেশি, সে মার্ডার করেও ভাল ব্যারিস্টার দিয়ে বেরিয়ে যাবে, কোনও নর্ম নেই। আমরা এর শিকার। আর সবথেকে যেটা ভয়ঙ্কর, সেটা হচ্ছে self-estrangement। আমার তো একটা সম্ভাবনা আছে। আমি হয়তো লিখতে পারতাম ভাল, কিন্তু আমি তার থেকে আলাদা হয়ে যাচ্ছি। এই যে একটা plethora of problems, এই যে একটা সমাজকে বিকৃত করছে, এই সমাজটাকে পাল্টাবার স্বপ্নটাই বিপ্লবের স্বপ্ন।

এই স্বপ্নের লেখকেরা অতীতের সবক’টা বিপ্লব কেন, আধুনিক সবক’টা বিপ্লব, সবজায়গায় দেখবেন— লেখকদের সঙ্গে বিপ্লবের একটা symbiotic সম্পর্ক আছে। হ্যাঁ, কোনও লেখক বিরোধিতা করেছেন। আমাদের এখানেও করেছেন। আমি আমাদের স্বাধীনতা আন্দোলনকে একটা national liberation, রেভলিউশনের একটা সম্ভাবনা বলে ভাবতেই পারি। এই বিপ্লব, জাতীয় মুক্তি বিপ্লব যখন আমাদের সাম্প্রতিককালে কিউবায় হয়েছে— ফিদেল কাস্ত্রো, চে গুয়েভারার নেতৃত্বে— which was a full fledged armed revolution, একটা রোবাস্ট রুলিং ক্ল, দ্য বাতিস্তা রেজিম ব্যাকড বাই অ্যামেরিকা, সেটাকে উৎখাত করা হয়েছিল। এবং সেই যে বিপ্লব, তাতে একটা লিডিং রোল পালন করেছিলেন একজন বৃদ্ধ কবি, যাঁর নাম নিকোলাস গিয়েন। এই গিয়েন হলেন পাবলো নেরুদা, গার্সিয়া লোরকা, এঁদের বন্ধু। এবং সেই গিয়েনের কবিতা শঙ্খ ঘোষ অনুবাদ করেছেন— ‘চিড়িয়াখানা।’ আপনারা নিশ্চয়ই পড়েছেন। তা বিপ্লবের পাশে এঁরা আসেননি? থাকেননি? বিপ্লব এঁদের চুম্বকের মতো টানেনি?

নিকারাগুয়ার বিপ্লবে আর্নেস্তা কার্দেনালের মতো কবিকে পাওয়া গেছে। ভিয়েতনামের বিপ্লবে তো হু-এর মতো কবি ছিল। চিনের বিপ্লবে লাও টাও ছিলেন, মাও সে তুং ছিলেন। মাও সে তুং স্বয়ং কবিতা লিখতেন। আর রুশ বিপ্লবে তো অসংখ্য নাম। আমি রুশ বিপ্লবের কথাতেই একটু বেশি করে আসছি। দু’একটা কথা বলি। প্যারি কমিউন যখন হয়, তখন একটা বৈপ্লবিক ঘটনা ঘটেছিল।

সেই বিপ্লবী জনগণ রাস্তায় নেমেছে, নেমে তারা কী করছে? বড়লোকের বাড়ি লক্ষ করে গুলি করছে না। তারা প্রথম গুলিগুলো করছিল শহরের বড় বড় ঘড়িগুলোকে। ঘড়িগুলো গুলি করে ভেঙে দিচ্ছিল কেন? তারা বলছে, ‘না, এই ঘড়িগুলো এতদিন শাসকের সময় দেখিয়েছে, এবার আমাদের ঘড়ি আমরা তৈরি করব। আমাদের সময়টা আমাদের চাই।’ এই যে কাজটা, এইটা কিন্তু একটা চিত্রকল্প। আসলে একটা ঘড়িকে গুলি করা কতটা অর্থহীন, তা আমরা জানি। কিন্তু ঘটনাটার প্রতীকি তাৎপর্য কতটা আপনারা একবার ভাবুন। এইটাই বিপ্লবের চাহিদা। নিজের সময় কায়েম করা— আমার সময়। কিন্তু এটাও ঠিক, বিপ্লবের পরে সেই চাহিদাটা সবসময় পূর্ণ হয় না। সেখানে অসংখ্য সংঘাত হয়, যেখানে লেখকদেরই কিন্তু অনেকটা দায় নিতে হয় এবং শাস্তিও পেতে হয়। সে কথাতেও আসব।

দেখুন সাহিত্যটা দাঁড়িয়ে আছে— প্রদত্ত এবং কী সম্ভব— এই দুইয়ের টেনশনের ওপর। বালজ়াক, দ্য গ্রেট রিয়ালিস্ট বালজ়াক, তিনি ফরাসি রাজতন্ত্রের সমর্থক ছিলেন। তিনি যখন লিখছেন, তখন মার্ক্স বলছেন, এটা একটা অসামান্য লেখা। দেখ, এটা রাজতন্ত্রী, কিন্তু এই লেখা পড়লে লোকে রাজতন্ত্রের ওপর রেগে যাবে। লেখকরা সমস্ত সময়টা এই দায়িত্বটা পালন করেন। চিন্তা করুন, আমাদের একজন নিষ্ঠুর সাহিত্যকের কথা। তাঁর ছবি এক্ষুনি বাংলা বিভাগে দেখে এলাম। বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়। দুর্গা মারা গেছে। বিভূতিভূষণ লিখেছেন, তার আগে একটা অসামান্য জায়গা আছে, যে ওই মেঘের ওপার থেকে ডাক আসে, বাচ্চারা সাড়া দিয়ে চলে যায়— এইটা বলেছেন। আমরা টিপিক্যাল বিভূতিবাবুকে যেভাবে চিনি, পাচ্ছি।

তারপরেই বিভূতিবাবু বলেছেন— দুর্গা মৃত্যুর আগে এক পয়সার বিস্কুট খেতে চেয়েছিল। এইটা পড়ার পরে একজন পাঠকের মধ্যে কী প্রতিক্রিয়া হয়— প্রথমতঃ, কারও বাচ্চাদের যেন ম্যালেরিয়া না হয়, সে যেন একটা বিস্কুট চাইলে খেতে পারে। মানে একটা নেগেটিভ ঘটনার থেকে সমস্ত রকম পজিটিভ ইমপালস আসছে— এটা কিন্তু সাহিত্যের একটা খুব বড় কাজ।

এবং এই কাজগুলোর, পোটেনশিয়ালি সমস্তর সঙ্গে বিপ্লবের, অন্তত স্বপ্নের একটা সম্পর্ক রয়েছে। ১৯১৭-তে রুশ বিপ্লব হয়, আপনারা জানেন। ১৯২২ সালে কলকাতার হেয়ার স্কুলের ক্লাস টেনের এক ছাত্র ‘ভগবানের চেয়ে বড়’ বলে এক গল্প লিখেছিল স্কুলের ম্যাগাজিনে। সেই গল্পটা ছিল— একটি দম্পতি, তাদের একটি ছেলে আছে। তাদের কলকাতা শহরে থাকার সময়ে ছেলেটার একটা সাঙ্ঘাতিক অসুখ হয়েছে। তো ডাক্তার বলেছে- আমি যে ওষুধ দিয়েছি, তাতে সারবে, কিন্তু চব্বিশঘণ্টা নিস্তব্ধতার মধ্যে ওকে থাকতে হবে। তা সে ভাবছে- আমাদের বাড়িটা রাস্তার ওপরে। সামনে দিয়ে রোজ শত শত ট্রাক, ট্রাম এগুলো চলে। এত আওয়াজ, তা আমি এটাকে কীভাবে বন্ধ করব?

রাত্তির কেটে গেছে। সকালে উঠে বাবা দেখছে, কোনও শব্দ নেই। সমস্ত শহর শান্ত। তখন ওর বাবা দরজা খুলে বেরিয়ে আসছে রাস্তায়। এসে বলছে– কী হয়েছে, কোনও শব্দ নেই রাস্তায়? তখন একজন লোক বলছে– ‘সে কী আপনি জানেন না, আজকে হরতাল? এই লেখক ছিলেন সোমনাথ লাহিড়ী– পরবর্তীকালের বিখ্যাত কম্যুনিস্ট নেতা। এবং এই একটা গল্প, আমি একে খুব সেমিনাল গল্প বলে মনে করি।

আমি আর একটা বইয়ের কথা বলি– এই বইটা আপনারা যোগাড় করবেন— ‘অক্টোবর রেভোল্যুশান: ইমপ্যাক্ট অন ইন্ডিয়ান লিটেরেচার’, আমাদের বিবিধ সাহিত্যে—উর্দু, হিন্দি, বাংলা— এখানে তার কী ধরনের প্রভাব পড়েছিল। আমি এর বিশদে যাব না, দু’একটা জায়গা আপনাদের বলি। জীবনে প্রথম উপন্যাস লিখছেন প্রেমচাঁদ। তাতে একজন কৃষক তার বাবাকে বলছে— তুমি এমন কথা বলছ যে চাষার কোনও ক্ষমতাই নেই, যে তার জন্মই হয়েছে জমিদারদের কাছে ফসল তুলে দেওয়ার জন্য। আমি একটা খবরের কাগজে পড়লাম যে, চাষারা রাশিয়াতে আজ শাসকশ্রেণী, তারা আজ যা ইচ্ছে তাই করতে পারে। আফটার অল, দ্য জ়মিন্দার ক্যানট রাইড রাফশড ওভার আস। সেটা আর করতে পারে না। জীবনের প্রথম উপন্যাসে প্রেমচন্দ এই কথা বলছেন।

ওই সময়ের বিখ্যাত কবি আজ়িজ় লখনভি, লখনউয়ের কবি, যেমন পরবর্তী কালে শারার এবং অন্যান্যরা। তিনি লিখছেন— যে তারাগুলো খসে পড়ে গিয়েছিল, সেগুলো আজকে জ্বলজ্বল করে জ্বলছে। Listen to the Russian Message। উর্দুর যিনি মহাকবি, ইকবাল লিখছেন— the song of the masses awakening is a luxurious joy। আমার তো এইটা পড়ে লেনিনের সেই কথা মনে পড়ে যায়। লেনিন যে রেভোল্যুশন কথাটার ব্যাখ্যা করছেন— রেভোল্যুশন ইজ দ্য ফেস্টিভ্যাল অফ দ্য মাসেস্, জনগণের উৎসব। সেই কথাটারই প্রতিধ্বনি করছেন ইকবাল, লেনিন না পড়েই। কারণ তখন লেনিনের লেখা এখানে সুলভ ছিল না।

এইভাবে একটা ধাক্কা এসেছিল সারা পৃথিবীতে। আজকে যে বিরাট কবিদের কথা বলা হয়– সে ফ্রান্সের লুই আরাগঁ বলুন, পল এল্যুয়ার বলুন, কে নয়, আমাদের এখানে অরুণ মিত্র, বিষ্ণু দে, সুভাষ মুখোপাধ্যায় থেকে শুরু করে চলে যান লাতিন আমেরিকায়– সেখান থেকে আফ্রিকায় চলে যান, সারা পৃথিবীর লেখক শিল্পী সাহিত্যিকদের বিপ্লব টেনেছে। তারা বিপ্লবের কথা বলেছেন, আজকেও বলেন। আজকে সমস্তটাই একেবারে অন্ধকার এবং হতাশার জায়গা নয়।

তা এই সাহিত্য ও বিপ্লবের সম্পর্ক অবশ্যই রুশ প্রেক্ষিতে, সবথেকে তন্নিষ্ঠভাবে যিনি বিচার করেছিলেন, তিনি হলেন লিও ট্রটস্কি। পরবর্তীকালে অফিশিয়াল মার্ক্সিস্টরা ট্রটস্কিকে অনেকভাবে হেয় করেছে, অনেকভাবে তাকে আলোচনার বাইরে সরিয়ে দিয়েছে। কিন্তু তাঁর মতো মনোজ্ঞ আলোচনা, বিপ্লব ও সাহিত্যের আন্ত:সম্পর্ক নিয়ে কেউ করেননি। তা সেই ট্রটস্কির বইটা— তাঁর যে স্কিম, আমি সেই স্কিমটা একটু বলতে বলতে চাই। তিনি প্রথমে বলছেন, pre-revolutionary art, obviously literature-এর কথাতেই জোর পড়ছে। সেখানে আমরা কাদের পাচ্ছি? চেখভকে পাচ্ছি, গোর্কিকে পাচ্ছি, গোর্কির প্রাথমিক পর্যায় ল লিউনিদ আন্দ্রেয়েভকে পাচ্ছি, আলেকজান্দার কুপরিনকে পাচ্ছি যার বিখ্যাত বই— ইয়ামা দ্য পিট, সবাই জানেন। রাশিয়াতে একটা বড় বেশ্যালয়কে নিয়ে একটা মোস্ট ইমপর্ট্যান্ট নভেল লিখেছিলেন কুপরিন। আর আন্দ্রেয়েভ তো সেই সাতজন, যাদের ফাঁসি দেওয়া হয়েছিল। এরা কিন্তু প্রত্যেকে বিপ্লবটাকে anticipate করছেন। তখনও কিন্তু বিপ্লব হয়নি।

১৯০৫-এর একটা ব্যর্থ বিপ্লব হয়েছে। তারপর আসছেন কোথায়? তারপর লিখছেন Literary Fellow Travellers of The Revolution— বিপ্লবের দিকে মানুষ যখন আকৃষ্ট হচ্ছে, সাহিত্যিকরা আকৃষ্ট হচ্ছে— আমি এটা বলছি কারণ এর থেকে আপনারা সম্পূর্ণ সাহিত্যের প্রক্রিয়ার একটা clear picture পেয়ে যাবেন। সেখানে কারা আসছেন? আন্দ্রেই বেইলি আসছেন, আলেকজান্দার ব্লক আসছেন, সের্গেই এসেনিন আসছেন, ভ্লাদিমির মায়াকোভস্কি আসছেন। এই শতকের, গত শতকের পৃথিবীর চারজন কবি, they are slowly coming Into the revolutionary fold। এবং তার সঙ্গে আরও অনেকে আসছেন, তারা তখন ছোট ছোট। আইজাক ব্যাবেল আসছেন, মিখাইল শলোকভ আসছেন যার ‘ডন সিরিজ অফ নভেলস্’ নিশ্চয়ই আপনারা পড়েছেন।

লিওনিদ লিওনভ আসছেন— রাশিয়ান ফরেস্ট। তার থেকে কটা ছোট গল্প বলি। রাশিয়াতে বিপ্লবের পরে রিয়ালিজ়ম-এর সাঙ্ঘাতিক চর্চা হয়েছিল। এবং পরে এটাকে পশ্চিমি ক্যাননে প্রচণ্ডভাবে হেয় করা হয়েছিল। কিন্তু এটাও ঠিক, পশ্চিমের কোনও সাহিত্যে কেউ, হাইল্যান্ড বা অ্যামেরিকায় বসে ফিওদর গ্লাদকভের ‘সিমেন্ট’-এর মতো কোনও লেখা লিখতে পারেননি। কেউ Quiet flows the Don লিখতে পারেননি, তাঁরা যতই বড় বড় কথা বলুন। যে কারণে আজকে পশ্চিমের বিখ্যাত সাংবাদিক, বিখ্যাত সমালোচক ক্রাইনার, যিনি ভাসিলি গ্রসমানের লেখা পড়ে বলছেন যে, পশ্চিমে নভেল নামে যা কিছু লেখা হয় সবটাই ফালতু। এই ট্রেনিংটা এসেছিল কিন্তু রাশিয়ান রিয়েলিজ়মের চর্চায়। সেই চর্চা তার হাইটে গিয়েছিল।

লিওনিদ লিওনভের ‘ফরেস্ট’-এ একটা জায়গা আছে। লেখক একটা স্টিমারে করে একটা জ্বলন্ত ফরেস্টের মধ্যে দিয়ে যাচ্ছেন। পুরো জঙ্গলটা জ্বলছে, সেখানে তিনি তাকিয়ে দেখছেন, একটা পাখি উড়ছে আবার নেমে আসছে। একটু পরেই তিনি বুঝতে পারছেন যে পাখিটা উড়ছে না, পাখিটা পুড়ে মরে গেছে, যে জ্বলন্ত হাওয়া নীচ থেকে উঠছে ওপরে— তাতে পাখিটা টস্ করতে করতে হাওয়ায় উড়ছে আর নামছে। এরকম একটা জায়গা যদি কোনও গদ্য লেখক তাঁর লেখায় বর্ণনা করতে পারেন, সেটা একজন লেখকের পক্ষে একটা crowning achievement। রাশিয়ান রিয়ালিজ়ম এই জায়গায় গিয়েছে। কাজেই বিপ্লবের চর্চা, সমাজতান্ত্রিক বাস্তবতার চর্চা, সবটাই ফালতু নয়। যদিও আজকে সেটা প্রতিপন্ন করাটাই পশ্চিমে সাংবাদিক আর এখানে সমালোচকদের একমাত্র কাজ যে how ridiculous it is. It is not at all ridiculous. এটা failure হতে পারে, কিন্তু মানবজাতির ইতিহাসে সবথেকে সাহসের, সবথেকে স্বপ্নের কাজ।

এরপর ট্রটস্কি চলে এসেছেন অন্য একটা অধ্যায়ে। আলেকজান্দার ব্লক কেন এলেন? কারণ ব্লক ছিলেন symbolist বা প্রতিবাদী আন্দোলনের নেতা এবং অসামান্য কবি। কিন্তু ব্লক বিপ্লবের পরে যখন এলেন, উনি খ্রিস্টানবাদ ও বিপ্লবের একটা মেলবন্ধন ঘটালেন। কারণ উনি বললেন, শ্রমিকদের যে মিছিল যাচ্ছে, তার সামনে হাঁটছেন জেসাস ক্রাইস্ট। এরপর তিনি আসছেন ফিউচারিজ়মে— যে মুভমেন্টটা ছিল মায়াকোভস্কি, ক্লেরনিকভের, ক্রুচেনিকদের। এখানে ছিল সবরকমের আধুনিকতম পরীক্ষানিরীক্ষা। যেমন ধরুন, ক্রুচেনিকের একটা অসামান্য কবিতা আছে ভাওয়েল দিয়ে। শুধু ভাওয়েল থাকবে, কোনও কনসোনেন্ট থাকবে না।

সে কবিতাটি অনেকগুলি ‘ই’, তারপরে একটা ‘এ’ শেষে ‘ও’ আছে কয়েকটা। আপনি যদি ওই কবিতাটা পড়েন ওই অক্ষরগুলো ধরে, তার থেকে যে আওয়াজটা বেরিয়ে আসছে সেটা হচ্ছে একটা লোক ওপর থেকে পড়ে যাচ্ছে, তার চিৎকার। এবং তিনি এই কবিতাটার নাম দিয়েছিলেন— হাইটস। এই পরীক্ষানিরীক্ষা যাঁদের, তাঁরা কীভাবে এই বিপ্লবের দিকে আসছে? তারপর তিনি বলছেন, ‘দ্য ফর্মালিস্ট স্কুল অফ পোয়েট্রি।’ তাঁরা কীভাবে মার্ক্সবাদের প্রতি আকৃষ্ট হচ্ছেন। এটা খুব ইমপর্ট্যান্ট ক্যাটাগরি কারণ এর মধ্যে আখমাতোভা, সিতায়েভা এরা সবাই আসেন।

আরও পড়ুন: দেবজ্যোতির কলমে: বিপ্রতীপে বাবাসাহেব

তারপর ট্রটস্কি আসছেন প্রলেতারিয়ান কালচার, শেষে কম্যুনিস্ট পলিসি অন আর্থ, আর তিনি শেষ করছেন— রেভোল্যুশনারি অ্যান্ড সোশালিস্ট আর্ট দিয়ে। এই চ্যাপ্টারটা সব থেকে সাবজেক্টিভ। শেষে এখানে একটা অদ্ভুত কথা বলছেন যে, ভবিষ্যতে যে সমাজের কথা আমরা ভাবছি, সেখানে একজন সাধারণ মানুষ হবে এক একজন অ্যারিস্টটল, গ্যেটে। তার ওপরে আরও বড় বড় প্রতিভা দেখা যাবে। এটা করা যায়নি। সোভিয়েত ইউনিয়ন যতদিন ছিল, সে পারেনি। আজকের চিনও পারছে না। এটা খুব তিক্তভাবে অনুভব করেছিলেন চে গুয়েভারা। তিনি বলেছিলেন, মানুষকে খাওয়ানো-পরানো যদি একমাত্র সমস্যা হয়, তাহলে একটা নব্য পুঁজিবাদ তৈরি করলেই তো হবে। তাহলে ভারত সরকার চাইলে চা বাগানে অনাহারে মৃত্যু আটকাতে পারত না? আমাদের রাজ্য সরকার পারত না?

সেখানে এক হাজারেরও বেশি মানুষ মরে গেছে। কিন্তু না, খাবারটা পৌঁছে দেওয়া যাচ্ছে না। খাবার আছে–রেস্টুরেন্টে আছে, গোডাউনে আছে, বাজারে আছে, দোকানে আছে। এটা করা যায়, কিন্তু যেটা করা যায় না সেটা হচ্ছে, নতুন মানুষ তৈরি করা। কাজেই বিপ্লবের সঙ্গে এই নতুন মানুষ তৈরির প্রশ্ন এবং তার সঙ্গে পুরোটাকে একসঙ্গে জড়িয়ে ভাবার প্রশ্ন— এটা দরকার।

লেখকদের দায়টা অনেক বেশি। লেখকরা শব্দ দিয়ে কাজ করেন। words। এবং সার্ত্র বলছেন words are like loaded pistols। এই লোডেড পিস্তলটাকে আমি কী কাজে লাগাব, এটা একজন লেখককের ভাবা দরকার। এবং এটাও ভাবতে হবে, যুদ্ধ বিড়ম্বিত পৃথিবীতে আজকেও যখন বম্বিং হচ্ছে, আফগানিস্তান, ইরাক ও অন্যত্র, তখন মনে রাখতে হবে— খুব সহজ কথা। বড়লোকরা যুদ্ধ করে আর গরিবরা মরে। এইটা হচ্ছে crass reality of the world। এই কারণেই আমি একদম শুরুতে বলেছিলাম revolution is still on the agenda। আমার কথাগুলো আপনাদের কারও কারও কাছে বিরক্তিকর মনে হতে পারে। কিন্তু আপনারা মনে রাখবেন— আমি একজন activist হিসেবে কথাগুলো বলছি। আর এর পাল্টা কথা যে আছে, এটা আমি অস্বীকার করি না।

রাশিয়াতে লেখকদের ওপর একটা ভয়াবহ নিগ্রহ নেমে এসেছিল স্তালিনের পর্বে। ওই যে আইজাক ব্যাবেলের কথা বললাম, ‘রেড ক্যাভালরি’ সিরিজ় যাঁর লেখা, সেই আইজাক ব্যাবেল বিপ্লবী ছিলেন তো বটেই, বিপ্লবীর সাহস দেখিয়েছিলেন। যখন রাশিয়াতে একটা কথা বেফাঁস বললে concentration camp-এ পাঠিয়ে দেওয়া অবশ্যম্ভাবী, সেই সময়ে রাইটার্স কংগ্রেসে দাঁড়িয়ে ব্যাবেল বলেছিলেন I am master of the genre of silence। ঠিক সেই সময়ে তিনি কিছু লিখছেন না। তার লেখা কেউ ছাপছে না। কিন্তু এই কথাটা বলার সাহসের মধ্যে একজন বিপ্লবী সাহিত্যিককে খুঁজে পাওয়া যায়। তার জন্য তাঁকে ভয়ঙ্কর দাম দিতে হয়েছিল। He was taken to the Lubyanka prison and was shocked। একই ঘটনা ঘটেছিল অসিভ মান্দেলস্তামের সঙ্গে। এগুলোই বিপ্লবের সঙ্গে জড়িত প্রশ্ন। এগুলোকে বাদ দিয়ে বিপ্লব ও সাহিত্যের আলোচনা সম্ভব নয়। সবটা মাথায় রেখেই বলছি। তাও তো একটা দায় থাকে। প্রথমে ওই malnutrition-এর বিশাল সাম্রাজ্যের কথা বললাম। এটাকে কি মেনে নেওয়া যায়? এটাকে মেনে নেবার এই প্রশ্নগুলো আপনাদের সামনে রাখছি একজন পরীক্ষামূলক শিল্পী হিসেবে। অনেক বলেছি, শেষ করছি।

*ছবি সৌজন্য: Seagullbooks, Goodreads, Facebook

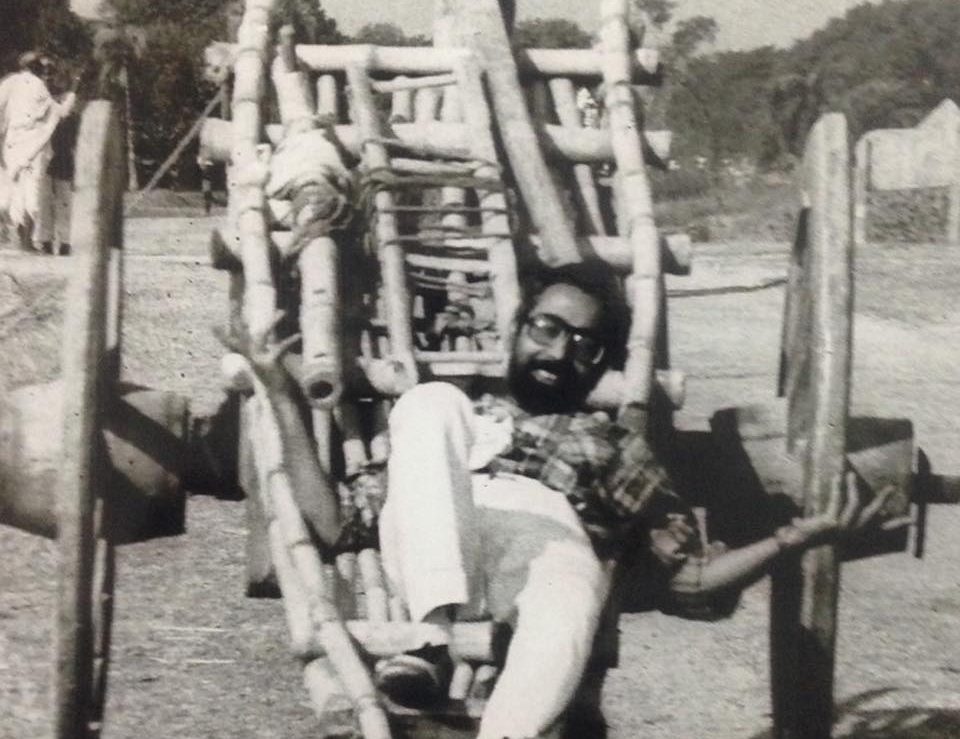

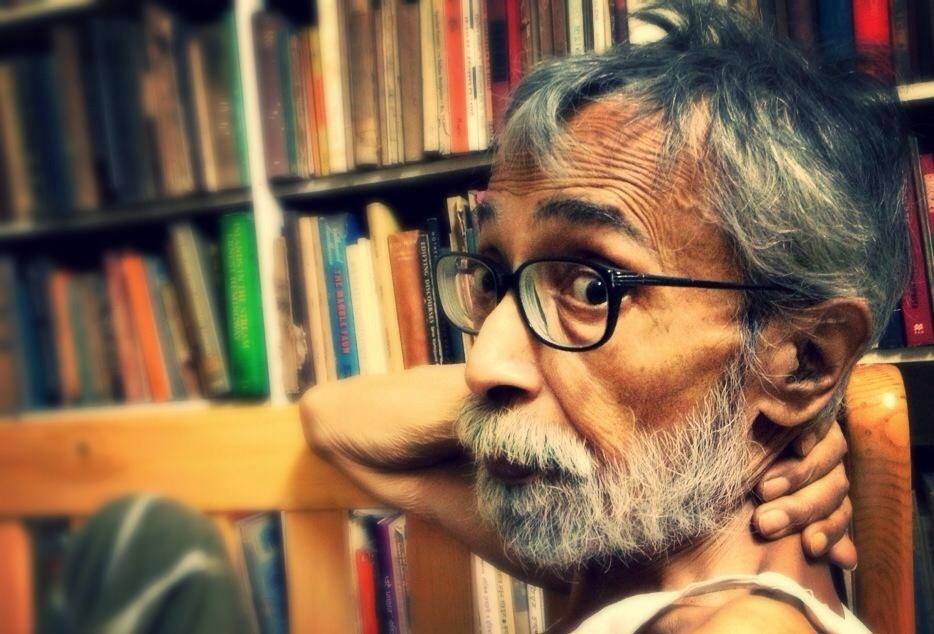

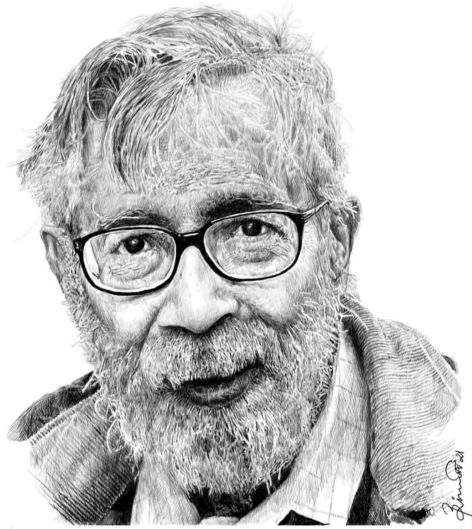

নবারুণ ভট্টাচার্যের জন্ম ১৯৪৮ সালে। ২০১৪ সালে অগ্ন্যাশয়ের ক্যানসারে তিনি প্রয়াত হন। বাঙালি লেখককুল তাঁকে চিরকাল প্রথাবিরোধী ছকভাঙা কবি ও কথাসাহিত্যিক হিসেবেই চিনে এসেছে। তবে বস্তুত তিনি ছিলেন একজন সক্রিয় রাজনৈতিক চিন্তক ও কর্মী। ১৯৯৬ সালে বঙ্কিম পুরস্কার ও ১৯৯৭ সালে সাহিত্য অকাদেমি পুরস্কারে সম্মানিত হন। যদিও পুরস্কার বা স্বীকৃতির ধার ধারেননি নবারুণ, জীবদ্দশায়।

4 Responses

পড়তে পড়তে প্রথমে খুব দুঃখ হয়, ক্রমে রাগ, তারপর বুকের ভিতর কেমন একটা মোচড়ানো ভাব। আমাদের সবার কাছেই লোডেড পিস্তল ছিল,আছেও হয়তো এখনো, কিন্তু কাজে লাগালাম কই?

নবারুন ভট্টাচার্য্য বিজন ভট্টাচার্যযের পুত্র-মহাশ্বাতা দেবীর পুত্র যাঁর জিনে ঘটে গেছে বিপ্লব।তাঁর বক্তব্যে-কর্মে বিপ্লব।তিনি শিখিয়েছেন পরবর্তী প্রজন্মকে বিপ্লব।তাঁর লেখা পড়তেই দু:খ,রাগ,ক্ষোভ জাগার সঙ্গে সঙ্গে পাই ইতিহাসের শিক্ষা।বিপ্লব দানা বাঁধে বহু সময় ধরে তাই বিপ্লব দীর্ঘজীবী হয়।প্রণাম-সেলাম বিপ্নলবী নবারুনকে 🙏✊😢

খুব ভালো লাগলো।

এসব লেখা পড়লে দ্বিখন্ডিত মনের একাংশ হাহাকার করে ওঠে, অন্য অংশ ব্যঙ্গ করে। যাঁদের কথা লিখেছেন তাঁরা এবং নবারুণ ভট্টাচার্য নমস্য। বাংলাদেশের ভোগবাদী ব্যবস্থার কানি ধরে ঝুলছি। না ভোগে না ত্যাগে। তবু স্বপ্নটা জ্বালায়। দীর্ঘ ঘুম থেকে বিপ্লব জেগে উঠবে।