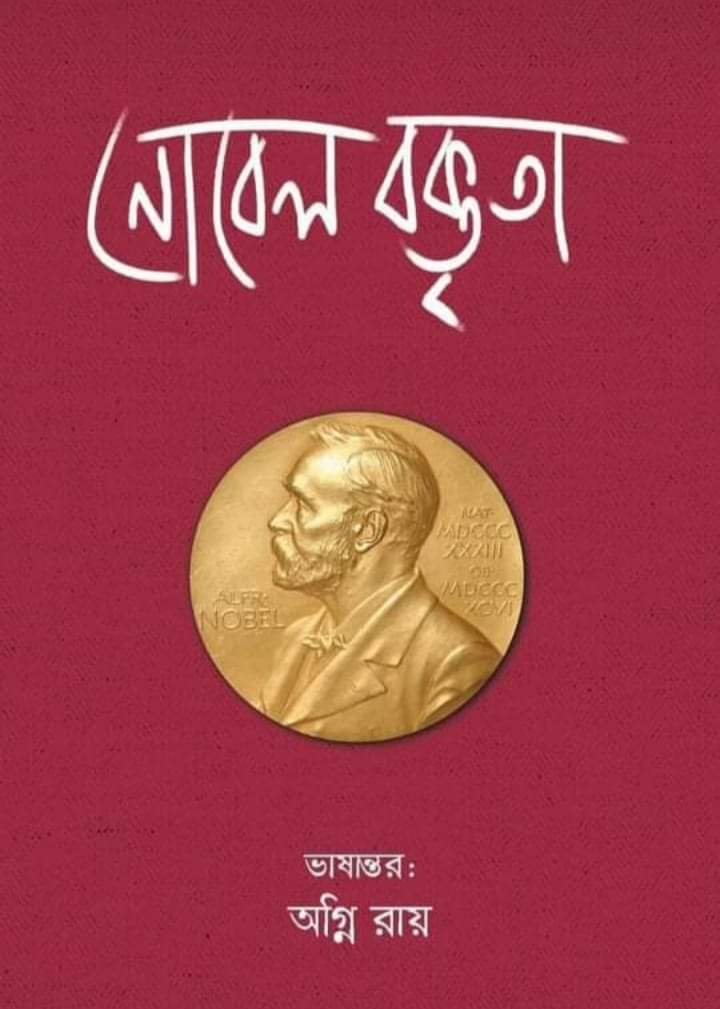

বইয়ের নাম: নোবেল বক্তৃতা

লেখক: অগ্নি রায়

প্রকাশক: তবুও প্রয়াস

বিনিময়: ৩৫০ টাকা

পৃষ্ঠাসংখ্যা: ১৯৮

ভূমিকা: শিবাজী বন্দ্যোপাধ্যায়

প্রচ্ছদশিল্পী: রাজীব দত্ত

প্রাপ্তিস্থান: কলেজ স্ট্রিটের লালন, ধ্যানবিন্দু, দেজ

অনলাইন কিনতে: তবুও প্রয়াস

নোবেল পুরস্কার নিয়ে বিশ্বজোড়া কৌতূহল। ডিনামাইটের আবিষ্কর্তা আলফ্রেড নোবেল তাঁর আবিষ্কারটির জন্য নিন্দিত ও ধিক্কৃত হয়েছিলেন, কারণ মানুষের ধারণা হয়েছিল, তাঁর আবিষ্কারটি পাইকারি মনুষ্যনিধন যজ্ঞে ব্যবহৃত হবে। নোবেল নিজেও সেইরকমই কিছু চিন্তা করে, নিজের কৃতকর্মের প্রায়শ্চিত্ত করতেই বোধকরি, মোট পাঁচটি বিভাগে এই পুরস্কার প্রদানের ব্যবস্থা করেছিলেন। রসায়ন, পদার্থবিদ্যা, চিকিৎসাবিদ্যা, সাহিত্য এবং শান্তি। অনেক পরে সুইডিশ ব্যাঙ্ক অর্থনীতিতেও এই পুরস্কার প্রদানের সিদ্ধান্ত নেয়। কথা হল, নোবেলের আশঙ্কা ছিল অমূলক। ডিনামাইট মনুষ্যনিধনের জন্য মাঝেমধ্যে ব্যবহৃত হলেও আসলে এটি কয়লাখনি এবং পাহাড়ে রাস্তা কাটা বা পুরনো ইমারত ভেঙে ফেলা ইত্যাদি মাঙ্গলিক কাজেই ব্যবহৃত হয়ে আসছে। পরবর্তীকালে মানুষ কৃতিত্বের সঙ্গেই ডিনামাইটের চেয়ে বহুগুণ শক্তিশালী এবং বিপজ্জনক অস্ত্র আবিষ্কার করেছে এবং আবিষ্কার করে চলেছে। সেই সব আবিষ্কারের কাছে ডিনামাইট নস্যি।

অগ্নি রায় এক জন সাংবাদিক। তবে সাংবাদিক হওয়ার অনেক আগেই তিনি প্রায় ছাত্রাবস্থায় নোবেল বক্তৃতামালার সন্ধান পান এবং সাহিত্যে নোবেল প্রাপকদের বক্তৃতাগুলি অনুবাদও করেন। বইটি পুস্তকাকারে প্রকাশের তাঁর প্রাথমিক চেষ্টা ফলবতী হয়নি, তার কারণ, এ দেশে পুস্তক প্রকাশ খুব একটা সহজসাধ্য নয়। যা-ই হোক, শেষ অবধি বইটি প্রকাশিত হয়েছে, এইটেই স্বস্তিদায়ক ঘটনা। অনেকের কৌতূহল থাকে, প্রাপকেরা পুরস্কার পাওয়ার পরে প্রথাসিদ্ধ বক্তৃতায় কী বলেন। সবাই ভালো বক্তা নন, অনেকের চিন্তাধারা আবছা হতে পারে, কেউ কেউ প্রগলভতা দোষে দুষ্ট হতে পারেন। তবু এইসব ভাষণ সম্পর্কে মানুষের কৌতূহল থাকবেই।

অগ্নি কুড়িজনের বক্তৃতা সংগ্রহ করেছেন। সাহিত্যে যে ক’জন নোবেল পেয়েছেন, তাঁদের মধ্যে সকলকেই যোগ্য বলে মনে করার কারণ নেই। এই অতীব গরিমামণ্ডিত পুরস্কারটির পিছনে আজকাল নানা লবি ক্রিয়াশীল এবং আমেরিকার প্রভাব বড়ই বেশি। ফলে অনেক সময়ে যোগ্য লেখক বঞ্চিত হয়ে থাকেন। ব্যক্তিগত ভাবে পাঠক হিসেবে মার্কিন লেখক জন স্টেইনবেককে আমার নোবেল পুরস্কারের যোগ্য বলে মনে হয় না। আর বব ডিলানকে এই পুরস্কার দেওয়াটা খুবই বেমানান। তাঁর গীতিকবিতা গান হিসেবে খুবই ভাল, কিন্তু কবিতা হিসেবে বড়ই আবেগবহুল। আরও এক জন হলেন চার্চিল। ইনি কোন গুণে এই পুরস্কার পেয়েছিলেন, তা বুঝে ওঠা মুশকিল। ইংরিজিটা ভালোই লিখতেন, কিন্তু শুধু সেই কারণেই পুরস্কৃত হওয়াটা নিছক বাড়াবাড়ি। আরও একটা কথা হল, এই পুরস্কার সবচেয়ে বেশি পেয়েছেন সুইডিশ লেখকেরা, এটাও বাড়াবাড়ি। তবে পার লাগের্কভিস্ট অবশ্যই বিশ্ববরেণ্য লেখক।

সেলমা ল্যাগেরলফ সুইডেনের লেখিকা, ১৯০৯ সালে তিনি এই পুরস্কার লাভ করেন। ওঁর ভাষণটি বড্ড ভালো। নানা প্রতিবন্ধকতার ভিতর দিয়ে বড় হয়েছিলেন, ব্যক্তিগত জীবনটিও খুব গোলমেলে। কিন্তু বক্তৃতায় তিনি যে কথাগুলি বলেছেন, তা অনেকটা স্বগতোক্তির মতো। আবার যেন গল্প করার ছলে, যেন নিজের প্রয়াত বাবার সঙ্গে ছোট্ট খুকিটি হয়ে নিজের ঋণের বোঝার কথা শিশুর মতো বলে যাচ্ছেন। তাঁর ব্যথা-বেদনা-আনন্দ সবই যুগপৎ প্রকাশ পেয়েছে এক ফল্গুধারার মতো। এঁর কোনও লেখাই আমি পড়িনি, কিন্তু মনে হয়, এঁর লেখাতেও এক অতি অনুভূতিশীল, কল্পনাপ্রবণ মনের পরিচয় পাওয়া যাবে। অগ্নি খুব যত্নের সঙ্গে এঁর ভাষণের ভাষান্তর করেছেন, অনুরূপ অনুভবে। রবীন্দ্রনাথ তাঁর স্বভাবসুলভ বিনয়ের সঙ্গে পূর্ব-পশ্চিমের সমীকরণ করেছেন, আর বলেছেন তাঁর শান্তিনিকেতনের কথাও। এ-ও বলেছেন, কী ভাবে পুরস্কারের প্রাপ্ত অর্থ তিনি জনসেবায় কাজে লাগাবেন। একটু প্রলম্বিত এই ভাষণে রবীন্দ্রনাথকেই খুঁজে পাওয়া যায়। তবে এই ভাষণের বাংলা তর্জমা আগেই হয়ে থাকবে বলে আমার ধারণা।

অগ্নি রায় এক জন সাংবাদিক। তবে সাংবাদিক হওয়ার অনেক আগেই তিনি প্রায় ছাত্রাবস্থায় নোবেল বক্তৃতামালার সন্ধান পান এবং সাহিত্যে নোবেল প্রাপকদের বক্তৃতাগুলি অনুবাদও করেন। বইটি পুস্তকাকারে প্রকাশের তাঁর প্রাথমিক চেষ্টা ফলবতী হয়নি, তার কারণ, এ দেশে পুস্তক প্রকাশ খুব একটা সহজসাধ্য নয়।

প্রথম যৌবনে আমার এক রেলতুতো কাকু রেলের হুইলারের দোকান থেকে ট্রেনে বসে পড়ার জন্য আমাকে একটা ইংরিজি বই কিনে দিয়েছিলেন। নুট হামসুনের উপন্যাস ‘প্যান’। ট্রেনে বসে পড়া হয়নি। তবে কলকাতার হস্টেলে বসে প্রায় একদমে পড়ে যখন শেষ করলাম, তখন টের পেলাম, নুট হামসুন আমাকে বদলে দিয়েছেন। তার পরে দীর্ঘদিন ওই আশ্চর্য বিধুর প্রেমের উপাখ্যানের সম্মোহন থেকে আমি বেরোতে পারিনি। আমার অতি প্রিয় এই লেখকের উপন্যাস বা লেখা তার পরে খুঁজে খুঁজে পড়তাম। কিন্তু তখন পকেটে পয়সা থাকত না, বই কেনার সাধ্যও তেমন ছিল না। পরে নুট হামসুন হিটলার ও নাৎসি বাহিনীর সমর্থক হয়ে ওঠায় ধিক্কার ও নিন্দেমন্দের শিকার হয়েছিলেন বটে, তবে তাতে তাঁর আশ্চর্য সৃষ্টিগুলি মিথ্যা হয়ে যায় না। এই প্রসঙ্গে আরও এক জনের কথা বলা দরকার, তিনি স্তেফান জাইগ। ইনিও এক অত্যাশ্চর্য লেখক। এঁর ‘অ্যামক’ নামের ছোট উপন্যাসটি পড়ে উত্তেজিত হয়ে উঠেছিলাম। পরে এঁর কত লেখাই যে জোগাড় করে পড়েছি। নুট হামসুন তাঁর নোবেল বক্তৃতাটি খুব সংক্ষেপে সেরেছেন, বেশি বাগবিস্তারে যাননি। ভাষণটি তেমন জোরদারও নয়, যেন একটু দায়সারা।

টমাস মানের ‘ডেথ ইন ভেনিস’ যখন পড়ি, তখন আমার বয়স বোধহয় তেইশ। বইটি দীর্ঘ নয়, তবে কাহিনি অত্যন্ত স্পর্শকাতর। আশ্চর্য এই যে, সমকামকেও একটা লিরিকাল পর্যায়ে নিয়ে যেতে পেরেছিলেন তিনি। পরে তাঁর ‘ম্যাজিক মাউন্টেন’ পড়ি। এখনও কেউ তাঁর বই পড়ে কি? অন্তত গোগ্রাসে যে পড়ে না, তা অনুমান করাই যায়। কারণ টমাস মান ধ্রুপদী লেখক। তাঁর অধিকাংশ উপন্যাসই বিবরণে ভারাক্রান্ত। সহজপাচ্য নয়। নোবেল বক্তৃতায় তিনি তাঁর ‘টোনিও ক্রুগার’ বইটির উল্লেখ করেছেন দেখে ভাল লাগল। এটি যৌবনকালে আমাদের প্রিয় বই ছিল। আঁদ্রে জিদ ফরাসি দেশের যেমন, তেমনই এ দেশেরও মান্য লেখক। রবীন্দ্রনাথের সূত্রে আরও একটু বেশি আপন। তাঁর ‘স্ট্রেট ইজ দ্য গেট’ এক অসামান্য উপাখ্যান। তাঁর নোবেল বক্তৃতাটি খুবই সংক্ষিপ্ত। বিশেষ বাগবিস্তারে যাননি। বক্তৃতায় পল ভালেরির সসম্মান উল্লেখ করেছেন, যিনি এই পুরস্কারের আর একজন যোগ্য দাবিদার ছিলেন, অকালপ্রয়াণের ফলে পাননি। আর মুক্তচিন্তার কথাও বলেছেন, যা সব দেশের সব সাহিত্যকারদেরই মনের কথা।

‘ওয়েস্টল্যান্ড’ যখন পড়ি, তখন আমার নিতান্তই ছোকরা বয়স, তবে কবিতামাতাল। কবিতা পেলেই পড়ে ফেলি, আর ভালোমন্দ বুঝতেও পারি। কে কবি আর কে অ-কবি, তা বুঝতে আজও অসুবিধা হয় না। টি এস এলিয়ট শুধু আমার প্রিয় কবিই নন, আমার সবচেয়ে প্রিয় কবিদের এক জন। আজও তাঁর কবিতা আমার মনকে প্রভাবিত করে। তাঁর ‘মার্ডার ইন দ্য ক্যাথিড্রাল’ সেই কবেকার টমাস বেকেটের হত্যাকাণ্ডের কাহিনি, কিন্তু কি ভীষণ স্পর্শ করে আজও। বিশ্বাসে ক্যাথলিক এলিয়ট সেই মুষ্টিমেয় কবি-সাহিত্যকারদের একজন, যিনি তাঁর ঈশ্বরবিশ্বাসকে অকপটে প্রকাশ করে গেছেন। বক্তৃতায় একটি চমৎকার কথা বলেছেন, কবিতা আসলে মানুষকে ঐক্যবদ্ধ নয়, বিচ্ছিন্ন করে দেয়। এর চেয়ে সত্য আর কী হতে পারে?

মাত্র বিয়াল্লিশ বছর বয়সে কামু নোবেল পুরস্কার পান। সাহিত্যে এত অল্পবয়সে আর কেউ এই পুরস্কার পেয়েছেন বলে আমার জানা নেই। পাশাপাশি কামু আর সার্ত্রে যখন পড়ছি, তখন আমার বয়স পঁচিশও পেরোয়নি, কিন্তু সাহিত্যবোধ জন্মেছে। সার্ত্রের লেখায় অনেক আয়াস-প্রয়াস লক্ষ করতাম, অনেক কৃত্রিমতা, বেশ একটু চালাকিও। অনেক সময়ে ইচ্ছে করে অতিরিক্ত নিষ্ঠুরতা বা নির্বিকারত্ব আরোপ করতেন। ‘আয়রন ইন দ্য সোল’ ট্রিলজি আমার মনে হয়েছে অকারণে টেনে লম্বা করা। এবং শেষটায় শকুনের আগমন দেখিয়ে জীবনের অর্থহীনতাকে চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দেওয়ার চেষ্টা। তাঁর নাটকগুলোকে আমার মনে হয়েছে, উদ্ভ্রান্ত ও দিশাহীন। এই দাম্ভিক লেখক নোবেল প্রাইজ প্রত্যাখ্যানও করেছিলেন ওই চমক সৃষ্টি করার জন্যই। সেই তুলনায় কামু অনেক বেশি হৃদয়ের কাছাকাছি। অনুভবী লেখক। ‘দি আউটসাইডার’ পড়ে এটা বুঝেছি যে, শুধু একটা তত্ত্ব খাড়া করার জন্যই তিনি লিখছেন না। আবেগহীনতার যুগলক্ষণটি অনুভবও করছেন। এঁদের দু’জনকে আমার কাফকার দ্বারা খানিকটা প্রভাবিত বলে মনে হয়। তবে আমি কামুর বিশেষ অনুরাগী। ‘দ্য ফল’ উপন্যাসটিকে তো একটা দীর্ঘ কবিতা বলে মনে হয়। কামু আলজেরিয়ার মানুষ, এবং যৌবনে ছিলেন ফুটবলের এক জন দক্ষ গোলকিপার। তাঁর নোবেল বক্তৃতায় নিজের জীবনের অনেক কাটাছেঁড়ার কথা, অনেক যন্ত্রণার বহিঃপ্রকাশও আছে।

জন স্টেইনবেক আমার প্রিয় লেখক নন, আগেই বলেছি। আমি তাঁর দু’খানা বই পড়েছি। একটির নাম মনে নেই, দ্বিতীয়টি ‘সামার অফ আওয়ার ডিসকন্টেন্ট’। খারাপ নয়, তবে মামুলি লেখা। চমকে দেয় না, ভাবায় না। শুধু কাহিনি বলে যায়। গল্প বলা এক জিনিস, আর গল্পের ভিতর দিয়ে জীবনের গভীর তাৎপর্য অনুসন্ধান অন্য জিনিস। স্টেইনবেকের অন্য যে বইটি পড়েছি, তাতে মার্কিন জীবনের নানা দিক এবং কান্ট্রিসাইডের জীবনযাপনের কথা আছে। পড়তে খারাপ লাগে না, কিন্তু ওই যা বললাম, তেমন কিছু নয়। নোবেল ভাষণটি কিন্তু খারাপ দেননি। পাবলো নেরুদার কিছু অনুবাদ ছাড়া তাঁর আর কিছুই তেমন পড়া হয়নি। ভাষণে তিনি রাঁবোর যে পংক্তিটি উল্লেখ করে উজ্জীবিত বোধ করেছেন, সেটিকে তেমন উজ্জীবক বলে আমার তো মনে হল না। তবে তিনি বেশ দীর্ঘ এবং সু্ন্দর একটি বক্তৃতা করেছেন, এটা বলতেই হবে।

মার্কেজকে ম্যাজিক রিয়ালিজমের জন্য লোকে চেনে। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয়, ওই ম্যাজিক রিয়ালিজ়ম নিয়ে বাংলায় বিস্তর কাজ হয়েছে পাঁচ ও ছয়ের দশকে। সেই সময়ে বরেন গঙ্গোপাধ্যায়, দেবেশ রায়, শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায়, কমল মজুমদার, স্মরজিৎ বন্দ্যোপাধ্যায়, বিমল কর, মিহির সেন, এবং আরও কেউ কেউ ওই জঁরের সাহিত্য রচনা করেছেন। এমনকী, হাংরি জেনারেশনের কয়েকজনের লেখায় জাদুবাস্তবতার পরাকাষ্ঠা আমরা দেখেছি। মার্কেজ তাই আমাদের কাছে নতুন কিছু নন। তাঁর ‘ওয়ান হান্ড্রেড ইয়ার্স অফ সলিচুড’ আমার বেশ ভালই লেগেছিল যদিও। কিন্তু অভিনব বলে মনে হয়নি। নাগিব মাহফুজ এক জন মিশরীয় লেখক। তাঁর লেখা পড়ার সুযোগ হয়নি, কিন্তু তৃতীয় বিশ্বের লেখক হিসেবে নিজের এবং তৃতীয় বিশ্বের বিবিধ যন্ত্রণার কথা নোবেল ভাষণে ভারী আবেগের সঙ্গে বিবৃত করেছেন মাহফুজ। বিশেষ করে মিশরীয় রাজনীতির প্রেক্ষাপটে। অক্টাভিও পাজ মেক্সিকান কবি, প্রাবন্ধিক, কূটনীতিবিদ। ভারতেও তিনি একদা মেক্সিকোর রাষ্ট্রদূত হিসেবে কাজ করেছেন। পাজের লেখাও আমার পড়া নেই। একজন ভাষাশিল্পীর যে সব গুণ থাকা দরকার, সবই তাঁর আছে। তাঁর দীর্ঘ ভাষণটি একটুও ক্লান্তিকর মনে হয় না, অসাধারণ বিশ্লেষণ ও পর্যবেক্ষণের গুণে। অগ্নি চমৎকার অনুবাদও করেছেন।

এ ছাড়াও আছে কেনজাবুরো ওয়ে, উইস্লাওয়া সিমবোরস্কা, গুন্টার গ্রাস, হ্যারল্ড পিন্টার, ওরহান পামুক, বব ডিলান এবং লুই গ্লুকের ভাষণ। যে যাঁর নিজের মতো করে বলেছেন। প্রতিটি বক্তৃতাই স্বতন্ত্রতায় ভাস্বর। নিজস্বতায় বিশিষ্ট। শিল্পসম্মত তো বটেই। কিন্তু এই সঙ্কলনে অনেকে বাদও রয়েছেন। যেমন জর্জ বার্নার্ড শ, পার্ল বাক, পিরানদেল্লো, গ্রাৎসিয়া দেলেদ্দা, পার লাগের্কভিস্ট এবং আরও কেউ কেউ। অবশ্য সকলের ভাষণ সঙ্কলিত করতে হলে জায়গা বেড়ে যেত। আশা করছি, ভবিষ্যতে অগ্নি সেই সব ভাষণও তর্জমা করবেন। আপাতত যে কাজটি তিনি করেছেন, তারও অতিশয় প্রয়োজন ছিল। এই সঙ্কলনটি বাঙালি পাঠকের অনেক কৌতূহল মেটাবে। অনুবাদের কাজটি অগ্নি খুবই সুচারু ভাবে করেছেন। অনুবাদ বলে মনেই হয় না। আর এইটেই অনুবাদকের কৃতিত্ব।

ছবি সৌজন্য: Goodreads, Wikimedia Commons, Quilette

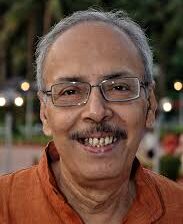

প্রখ্যাত সাহিত্যিক শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়ের জন্ম অধুনা বাংলাদেশের ময়মনসিংহে। ওঁর প্রথম উপন্যাস 'ঘুণপোকা' প্রকাশিত হয় ১৯৬৬ সালে দেশ পত্রিকার পূজাবার্ষিকীতে। পরবর্তীতে অসংখ্য গল্প ও উপন্যাস লিখেছেন। শিশুকিশোর সাহিত্য ও গোয়েন্দা ভিত্তিক সাহিত্যেও ওঁর অবদান উল্লেখযোগ্য। সাহিত্য অকাদেমি পুরস্কার, বঙ্গবিভূষণ, আনন্দ পুরস্কার সহ অগুনতি সম্মানে ভূষিত হয়েছেন। প্রায় ছয় দশক ধরে তাঁর সৃষ্টি বাংলার পাঠকদের মন জয় করে চলেছে।