‘নট সো নোবেল গ্যাপ’ – এই উক্তি আজ পরিচিত। প্রথম ব্যবহার করেন বিবিসি-র সাংবাদিক মেরি কে ফেনি, তারপর ক্রমে জনপ্রিয় হয়ে ওঠে গবেষকদের একাংশের মধ্যে। অতিস্পষ্ট যে, এই উক্তি ইঙ্গিত করছে নোবেল পুরস্কারের চরিত্রের দিকে। সেও কি সম্ভব? বৌদ্ধিক সৃষ্টি, শান্তি প্রচেষ্টা, সাহিত্যিক উৎকর্ষের সর্বসেরা সম্মানেও কি থাকতে পারে কোনও ফাঁক, কোনও গ্যাপ?

নোবেল পুরস্কারের জন্ম, ইতিহাস, তার বড় হয়ে ওঠা, সর্বশ্রেষ্ঠ সম্মানের রাজতিলক হয়ে ওঠার ইতিহাস আমাদের অজানা নয়। তবু তা আর একবার মনে করে নেওয়া শুধু এইজন্য, যে যদি সত্যিই কোনও গ্যাপ বা ফাঁক থেকে থাকে, তবে তার শুরু কবে? আর সেই ফাঁকের চরিত্রই বা কী?

এই পুরস্কারের জন্ম ১৯০১ সালে। ১৮৯৬ সালে মৃত্যু হয় বিত্তবান বিজ্ঞানী, ডাইনামাইটের আবিষ্কর্তা আলফ্রেড নোবেলের। এবং তাঁর শেষ ইচ্ছা অনুযায়ী গত এক শতাব্দীরও বেশি সময় ধরে বিভিন্ন বিষয়ে প্রদান করা হয় এই নোবেল পুরস্কার। তবে এই পুরস্কারে ফাঁক কোথায়? ফাঁক হল, এই দীর্ঘ সময় ধরে, মানে যে ১২০ বছর ধরে নোবেল পুরস্কার দেওয়া হচ্ছে, তার মধ্যে প্রথম ৭৮ বছরে কোনও মহিলা প্রাপক ছিলেন না।

এই ফাঁকের মানবীবিদ্যা-অধীত নাম ‘জেন্ডার গ্যাপ।’ প্রথাগত সংজ্ঞা বলছে, জেন্ডার গ্যাপ অর্থাৎ লিঙ্গভিত্তিক ফাঁক– নারী ও পুরুষের মধ্যে শিক্ষা, সামাজিক, রাজনৈতিক, বৌদ্ধিক ও অর্থনৈতিক প্রাপ্তির যে বৈষম্য, তারই পোশাকি নাম জেন্ডার গ্যাপ। এই সংজ্ঞা প্রথম ব্যবহার হয় ২০০৬ সালে, নোবেল পুরস্কারের থেকে তার বয়স ১০৫ বছর কম। সেই ১৯০১ সাল থেকে ১২০ বছরের ইতিহাস। আর এই ইতিহাসে মোট পুরস্কার প্রাপকের সংখ্যা ৯৭৫ জন, কিন্তু সেখানে মহিলা প্রাপকের সংখ্যা কিন্তু দূরবিনের দৃষ্টিসাপেক্ষ। মাত্র ৫৯ জন। একটি বিষয়ের পরিসংখ্যান নয় কিন্তু – সাহিত্য, বিজ্ঞান এবং পরবর্তীকালে ঘোষিত শান্তি পুরস্কারের সমন্বিত সংখ্যায় মহিলা এই ক’জন। এবং পুরুষ প্রাপকদের সংখ্যা সেখানে ৮৮৮ জন।

ফাঁক নয়?

আর সমষ্টিগত পরিসংখ্যানকে যদি ভাঙা হয়? অর্থাৎ দেখতে চাই পৃথক পৃথক বিষয়ের পাওয়া না-পাওয়া?

এখনও পর্যন্ত পাওয়া পুরস্কারের পরিসংখ্যান বলে, শান্তির ঘরেই প্রাপ্তি বেশি। অর্থাৎ নোবেল শান্তি পুরস্কার পাওয়া মেয়েদের সংখ্যায় তুলনায় অনেকটাই বেশি এবং সর্বাধিক। যদিও, এক্ষেত্রেও, পুরুষ এবং মহিলাদের প্রাপ্তির তুলনা করলে দেখা যাবে, মহিলা নোবেল শান্তি পুরস্কার প্রাপকের সংখ্যা ১৮, পুরুষদের ক্ষেত্রে সেই সংখ্যা ৯১। অর্থাৎ মাত্র ১৬ শতাংশ পুরস্কার প্রাপক শান্তি নোবেলের ক্ষেত্রে ছিলেন মহিলা।

অন্যান্য বিষয়ের মধ্যে সর্বাপেক্ষা কম প্রাপক অর্থনীতির বিভাগে- মাত্র দু’জন। এর বিপরীতে আছেন ৮৭ জন পুরুষ প্রাপক। প্রথমজন এলিনোর ওস্ট্রোম, যিনি নোবেল পেয়েছিলেন ২০০৯ সালে। দ্বিতীয়জন, এস্থার ডাফলো বঙ্গভূমিতে কিঞ্চিৎ বেশি পরিচিত, সহ-প্রাপক অভিজিৎ বিনায়ক বন্দোপাধ্যায়ের গর্বের ভাগীদার বলেই হয়তো।

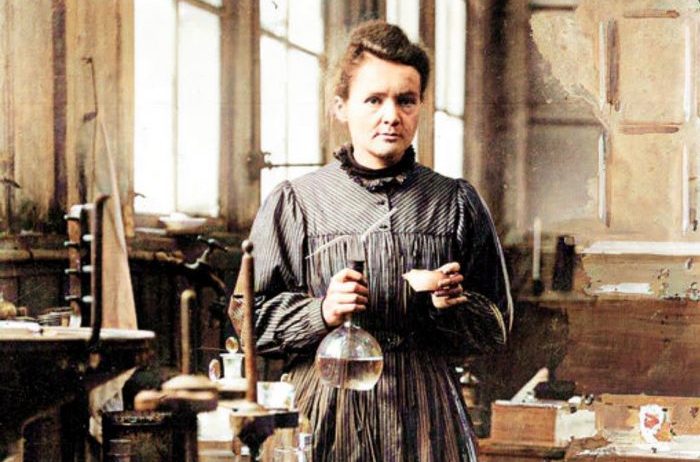

সর্বোচ্চ এবং সর্বনিম্ন ভাগের মাঝামাঝি আছে অন্যান্য বিজ্ঞান এবং সাহিত্য। সাহিত্যের ভাগ সেক্ষেত্রে বেশ কিছুটা বেশি– ১১৮ জন সাহিত্যে নোবল প্রাপকদের মধ্যে ১৬ জন মহিলা। কিন্তু অন্যান্য বিজ্ঞানশাখার ক্ষেত্রে ছবিটি অর্থনীতির মতোই নিরাশাব্যঞ্জক – বিশেষত যেহেতু বিজ্ঞান শাখার পুরস্কারদের ইতিহাস, অর্থনীতির নোবেলের থেকে প্রাচীন। ভৌতবিজ্ঞান বা ফিজিক্সের ক্ষেত্রে মাত্র চারবার মহিলা নোবেল প্রাপক পেয়েছি আমরা, যার মধ্যে সর্বপ্রথম মাদাম মেরি কুরি যিনি নোবেল পেয়েছিলেন ১৯০৩ সালে। এরপর এক শতাব্দীরও বেশি সময়ে মাত্র একজন মহিলা ভৌতবিজ্ঞানে নোবেল পেয়েছেন– ১৯৬৩ সালে মারিয়া গয়েপের্ট মায়ের। এর অনেক পরে, ২০১৮ সালে ডোনা স্ট্রিকল্যান্ড এবং ২০২০ সালে আন্দ্রিয়া ঘেজ। পুরুষ প্রাপকদের পরিসংখ্যান এক্ষেত্রে ২১৫। রসায়ন বা কেমিস্ট্রির ক্ষেত্রে সাতজন মহিলা প্রাপক, এবং পুরুষ প্রাপকদের সংখ্যা ১৮১। মেডিসিন বা চিকিতসাশাস্ত্রের পরিসংখ্যানে মহিলাদের প্রাপ্তি ১২, পুরুষদের ২১২।

এই বিষয়ানুগ ভাগাভাগিও কি কোনও বিশেষ ছবি তুলে ধরে? মহিলাদের বিজ্ঞান শিক্ষা, বিজ্ঞানমনস্কতা নিয়ে যে চাপা বিদ্রূপের মনোভাব পোষণ করে আপাত শিক্ষিত সমাজ– তা কি পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হচ্ছে বিজ্ঞান বিভাগে কম পুরস্কারের দ্বারা? ইউনেস্কোর পরিসংখ্যান অনুযায়ী, সারা বিশ্বে বিজ্ঞানীদের মাত্র ২৮.৮% মহিলা। প্রসঙ্গত, ভারতের ক্ষেত্রে সে শতাংশ পৌঁছায় ১৩.৯-এ। মাত্র ৩০% মহিলা ছাত্রী উচ্চশিক্ষার ক্ষেত্রে বেছে নেন বিজ্ঞানশাখা। অর্থাৎ এই পরিসংখ্যান বলে, বিজ্ঞানে মহিলা গবেষকদের সংখ্যা কম। তাই নোবেল পুরস্কারের মঞ্চেও সেই ছবির প্রতিফলন দেখা যায়।

যদি মেনেও নেওয়া হয় যে মহিলা গবেষকদের জন্য অর্থ বা ফান্ডের অভাব ইত্যাদি কারণে মেয়েদের বিজ্ঞানে আধিপত্য কম, তাও কি তা নোবেল পুরস্কারের এই ‘গ্যাপ’ বা ফাঁকের একমাত্র কারণ?

পারিবারিক সহযোগিতা ও সাহায্য পেলে, বিজ্ঞান মনীষা কতদূর যেতে পারে, তা আমরা দেখেছি মাদাম কুরির ক্ষেত্রে। তিনি একমাত্র মহিলা যিনি দু’বার নোবেল পুরস্কার পান, ১৯০৩ সালে ভৌতবিজ্ঞানে এবং ১৯১১ সালে রসায়নে। রেডিয়াম মৌলের আবিষ্কারের সেই ঐতিহাসিক প্রচেষ্টা, স্বামী স্ত্রীর একসঙ্গে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে বিজ্ঞানের স্বার্থে লড়াই– সে কথা আমাদের অজানা নয়।

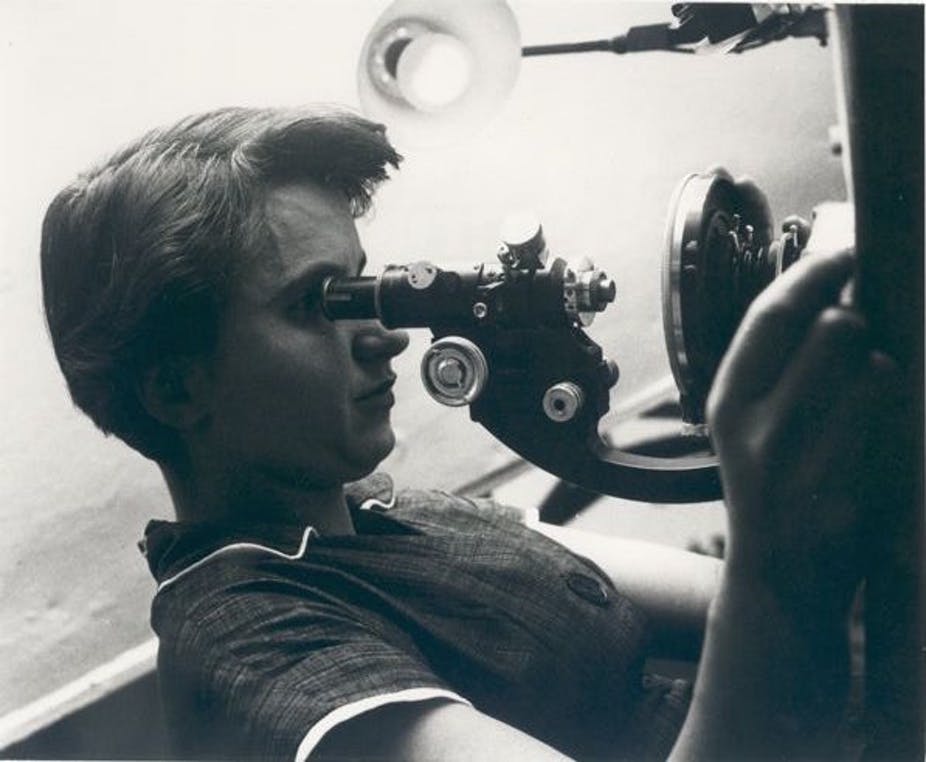

একইরকমভাবে, একসঙ্গে বিজ্ঞানের স্বার্থে লড়াই করেছিলেন জোশুয়া লেদেরবার্গ এবং তাঁর স্ত্রী এস্থার লেদারবার্গ। মেডিসিন বা ফিজিওলজির ক্ষেত্রে ছিল তাঁদের গবেষনা, এবং এস্থার আবিষ্কার করেছিলেন এমন এক বৈজ্ঞানিক ল্যাবোরেটরি টেকনিক, ‘রেপ্লিকা প্লেটিং’ যা ব্যবহার করে তিনি এবং তাঁর স্বামী আবিস্কার করেন ব্যাকটেরিয়ার জিনগত বৈশিষ্ট্য। কিন্তু নোবেল পুরস্কারের ক্ষেত্রে, এস্থারের গল্প মাদাম কুরির মতো হয় না। তাঁর স্বামীর সম্মতিক্রমে, জোশুয়া লেদেরবার্গের নাম রেখে এস্থারের নাম বাদ দিয়ে দেওয়া হয় নোবেল নমিনেশনের তালিকা থেকে, এবং তাঁদের সব বৈজ্ঞানিক প্রকাশনায় দু’জনের নাম একসঙ্গে থাকা সত্ত্বেও এই আবিষ্কারের ক্ষেত্রে নোবেলের তালিকা থেকে নাম বাদ চলে যায় এস্থারের। পুরস্কার গ্রহণের মঞ্চে, এস্থার দর্শক আসনে থাকা সত্ত্বেও, তাঁর অবদানের কথা স্বীকারও করেন না জোশুয়া।

অবদান স্বীকার করা হয় না রোজালিন্ড ফ্র্যাঙ্কলিনেরও। ফ্রান্সিস ক্রিক এবং জেমস ওয়াটসন ডিএনএ সূত্র আবিষ্কারের জন্য নোবেল পান। কিন্তু এই গবেষণার পিছনে মুখ্য অবদান ছিল রোজালিন্ডের, যাঁর আবিষ্কার করা তথ্য তাঁর সম্মতি ছাড়াই উৎকর্ষের কাজে ব্যবহার করেন ক্রিক এবং ওয়াটসন, এবং রোজালিন্ডের নাম শুধু নোবেলের তালিকাতে নয়, কৃতজ্ঞতা স্বীকারের তালিকাতেও স্থান পায় না। তাই বিজ্ঞান, না-বিজ্ঞানের কথা নয়, বিষয়টি আবারও ফিরে আসে সেই লিঙ্গবৈষম্যের ক্ষেত্রে।

স্বাভাবিকভাবেই প্রতিবাদ সংগঠিত হয়। নোবেল কমিটিকে লিখিতভাবে এই বৈষম্যের অভিযোগ জানিয়ে প্রতিবিধান চাওয়া হয়। আশানুরূপ ফল হয় না অবশ্য। নোবেল কমিটির শীর্ষস্থানীয় বিজ্ঞানী গোরান হ্যানসন জানিয়ে দেয়, মেধাই তাঁদের একমাত্র বিচার্য। লিঙ্গবৈষম্য সংশোধন করে কোনও মাপকাঠি নির্ধারিত হবে না। কিন্তু এ যুক্তি কি সত্যিই মেনে নেওয়া যায়? যদি মেধাই একমাত্র বিচার্য বিষয় হয়, তাহলে ২০২১ সালে চিকিৎসাশাস্ত্রে নোবেল পুরস্কার তালিকায় স্থান পাবেন না সারা গিলবার্ট? যাঁর আবিষ্কৃত কোভিড টিকা নিঃসন্দেহে এই দশকের অন্যতম বড় আবিষ্কার, যার সাহায্যে সারা বিশ্ব আবার ফিরছে স্বাভাবিক ছন্দে?

আধুনিক মানবীবিদ্যার মতে, সব সূচককেই ‘জেন্ডার সেন্সিটাইজ’ করা, অর্থাৎ লিঙ্গসাপেক্ষ করে নেওয়া প্রয়োজন। সমাজবিদ্যা ও অর্থনীতির বিভিন্ন ক্ষেত্রে বিভিন্ন পরিমাপ সূচককেই নতুনভাবে লিঙ্গসাপেক্ষ করে নেওয়া হয়েছে। যেমন, কোন দেশের মানুষ কতটা ভাল বা খারাপ আছে, তা মাপার সূচক যে হিউম্যান ডেভেলপমেন্ট ইন্ডেক্স– তাতে যোগ করা হয়েছে জিডিআই বা জেন্ডার ডেভেলপমেন্ট ইন্ডেক্স। ২০১০ সালের পর থেকে জেন্ডার ইনিকুয়ালিটি ইন্ডেক্স বা লিঙ্গবৈষম্য সূচক যোগ করা হয় এই হিউম্যান ডেভেলপমেন্ট ইন্ডেক্সে, যা হয়ে ওঠে কোন দেশে মানুষ কতটা ভাল বা খারাপ আছে, তা মাপার অন্যতম মাপকাঠি। তাই লিঙ্গবৈষম্য নিয়ে যখন চিন্তিত রাষ্ট্রপুঞ্জ তথা সারা বিশ্ব, নোবেল কমিটির অধ্যক্ষদের অসহযোগিতায় বিশ্বের সর্বাপেক্ষা সম্মানজনক পুরস্কারের ক্ষেত্রেও এখনো অবধি এই বৈষম্য দূরে সরানো সম্ভব হয়নি।

যেমন সম্ভব হয়নি বর্ণবৈষম্যের অভিযোগের উত্তর দেওয়াও। কতটা বর্ণহীন, নোবেল পুরস্কারের বৈষ্যমের ছবি? আবারও দেখে নেওয়া যাক তথ্যের আয়না। প্রথমেই দেখতে চাওয়া যাক বিজ্ঞান বিভাগের বর্ণ-খতিয়ান। কতজন কৃষ্ণাঙ্গ প্রাপক আছেন সেখানে? উত্তর, শূন্য। অর্থাৎ একজনও কৃষ্ণাঙ্গ পুরস্কার প্রাপক নেই বিজ্ঞানবিভাগ। শুধু বিজ্ঞান বিভাগের কথাই বা বলা কেন– সামগ্রিক ছবিটিও কিছু কম নিরাশাপ্রদ নয়। ১২০ বছরের নোবেল পুরস্কারের এই দীর্ঘযাত্রা পথে কৃষ্ণাঙ্গ পুরস্কার প্রাপকদের সর্বমোট সংখ্যা মাত্র সতেরো।

ফাঁক নয়?

লিঙ্গবৈষম্যের মতো, বর্ণবৈষম্যের অকুলান প্রাপ্তিরা ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে বিভিন্ন বিভাগে। যেমন শান্তি পুরস্কারের ক্ষেত্রে ১২ জন, সাহিত্যে চারজন এবং অর্থনীতির ক্ষেত্রে একজন। এই কৃষ্ণাঙ্গ প্রাপকদের মধ্যে আবার মাত্র চারজন মহিলা। প্রথম কৃষ্ণাঙ্গ প্রাপক ছিলেন ১৯৫০ সালে র্যাল্প বুঞ্চে, রাষ্ট্রপুঞ্জের পক্ষ থেকে ১৯৪৯ সালের আরব-ইজরায়েলি যুদ্ধবিরতি চুক্তি সই-তে সাহায্য করার জন্য। এরপরে দক্ষিণ আফ্রিকার বর্ণবৈষম্য এবং আপারথেয়িড-বিরোধী আন্দোলনের জন্য যথাক্রমে অ্যালবার্ট লুথালি, ডেসমন্ড টুটু এবং নেলসন ম্যান্ডেলা পাবেন নোবেল পুরস্কার।

সাহিত্য নোবেল প্রাপকদের মধ্যে প্রথম কৃষ্ণাঙ্গ যেমন অ্যালবেয়ার কামু, একমাত্র মহিলা কৃষ্ণাঙ্গ প্রাপক হলেন টোনি মরিসন– যিনি এই পুরস্কার পেয়েছিলেন তাঁর বিখ্যাত ‘ব্লু আইজ’ গ্রন্থের জন্য– যে গ্রন্থ এক কৃষ্ণাঙ্গ মেয়ের জীবন এবং শ্বেতাঙ্গ আধিপত্যযুক্ত পৃথিবীতে তার জীবনযুদ্ধ তুলে ধরে। ঠিক যেমন নাৎসি আধিপত্যের পৃথিবীতে বেঁচে থাকার গল্প তুলে ধরে হেরটা মুয়েলারের কবিতা, বা নিজের জন্মভূমি ছেড়ে আসার দুঃখের কথা বলে ২০২০ সালের সাহিত্যে নোবেল জয়ী লুই গ্লুকের লেখা। জন্মভূমি ছেড়ে আসার দুঃখ নিয়ে কাজ করেছেন ২০১৮-এর নোবেল শান্তি পুরস্কারজয়ী নাদিয়া মুরাদও, সতেরো বছর বয়সে যাঁকে পাচার করা হয় আইএসআইএস স্টেটে। বহু লড়াইয়ের পরে পালাতে পারেন নাদিয়া। গড়ে তোলেন ‘নাদিয়া’জ ইনিটিয়েটিভ’ নামের সমাজসেবী সংগঠন, যারা সারা বিশ্বের নারীপাচারের, অত্যাচারের শিকার হওয়া মেয়েদের উদ্ধার করে, পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করে।

এখনও পর্যন্ত নোবেল শান্তি পুরস্কারের সর্বশেষ মহিলা প্রাপক নাদিয়া মুরাদ। কিন্তু প্রথম? প্রথম কোন মহিলা পেয়েছিলেন এই পুরস্কার? ১৯০৫ সালে তৎকালীন অস্ট্রিয়া হাঙ্গারির বের্থা ওন শুটনার প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পূর্ববর্তী সময় ইউরোপব্যাপী যুদ্ধ প্রস্তুতির বিরোধিতা এবং তাঁর প্রামাণ্য় যুদ্ধবিরোধী গ্রন্থ ‘লে ডাউন ইওর আর্মস’-এর জন্য পান নোবেল শান্তি পুরস্কার, হয়ে ওঠেন বিশ্বের প্রথম মহিলা শান্তি নোবেল প্রাপক। রসায়ন ও ভৌতবিজ্ঞান, দুই বিষয়ই প্রথম মহিলা প্রাপক হওয়ার শিরোপা মাদাম মেরি কুরির কাছে। চিকিৎসাবিজ্ঞানের ক্ষেত্রে প্রথম মহিলা প্রাপক ছিলেন জের্টি কোরি, যিনি ১৯৪৭ সালে পান এই পুরস্কার, গ্লাইকোজেনের কার্যকারিতা আবিষ্কারের জন্য। মেরি কুরির মতো, তিনিও তাঁর স্বামী কার্ল কোরির সঙ্গে যুক্ত হন বিজ্ঞান উৎকর্ষে, একসঙ্গে পান নোবেল পুরস্কার।

শুধু এঁদের কথা আলাদা করে উল্লেখ করার অর্থ এই নয় যে, অন্যরা অনুল্লেখযোগ্য। বৈষম্যের অন্ধকারে আলোকবর্তিকা সকলেই, একক বা সামগ্রিকতায়। হয়ত একে একে আরও আলোককণা যুক্ত হবে তাঁদের সঙ্গে, গড়ে উঠবে আলোর ইতিহাস।

*ছবি সৌজন্য: Medium, The Economic Times, The Conversation, DW

ঈশা আদতে অর্থনীতির ছাত্রী, শিক্ষিকা ও সমাজকর্মী। বিধাননগর কলেজের স্নাতক ঈশার পড়াশোনা ও শিক্ষকতার ক্ষেত্র ছুঁয়ে ছুঁয়ে গেছে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, ইউনিভার্সিটি অফ ম্যাসাচুসেটস, আমহের্স্ট। ছোটবেলা কেটেছে পিতামহী শিক্ষাবিদ মৃণালিনী দাশগুপ্তের ছত্রছায়ায়, অনেক গল্প, গল্পের বইদের সঙ্গে। গল্প বলার ছায়ারা পিছু নিয়েছে তখন থেকেই। ছোটবেলার স্মৃতিদের নিয়ে লেখা 'আমার রাজার বাড়ি' প্রথম প্রকাশিত গদ্যগ্রন্থ। প্রকাশিত হয়েছে 'রাই আমাদের' নামে ছোটদের গল্পের বইও। কবিতার বই 'চাঁদের দেশে আগুন নেই' আর 'রোদের বারান্দা' আছে ঈশার ঝুলিতে। কবিতার জন্য কৃত্তিবাস পুরস্কারও পান। বড়দের গল্প লেখেন অল্পস্বল্প- 'দেশ' পত্রিকা সাক্ষী। বিভিন্ন পত্রপত্রিকায় লেখেন গবেষণামূলক লেখা, যার বিষয় মহিলাদের বিভিন্ন সমস্যা ও তার সামাজিক ঐতিহাসিক স্থানাঙ্ক। মহিলাদের প্রতিবাদের ইতিহাস তুলে আনাই এখন মূল লক্ষ্য ঈশার।

2 Responses

Porisonkhyan- somriddho sopaat lekha, meyeder je kono orjon r khetrei akta glass-ceiling aajo roye gachhe, aaro koto bochhor protikkhay thakte hobe seta bhaangaar jonyo, ke jaane!

Satti ki sundor. Tathya ar prosadgun – dui-i.