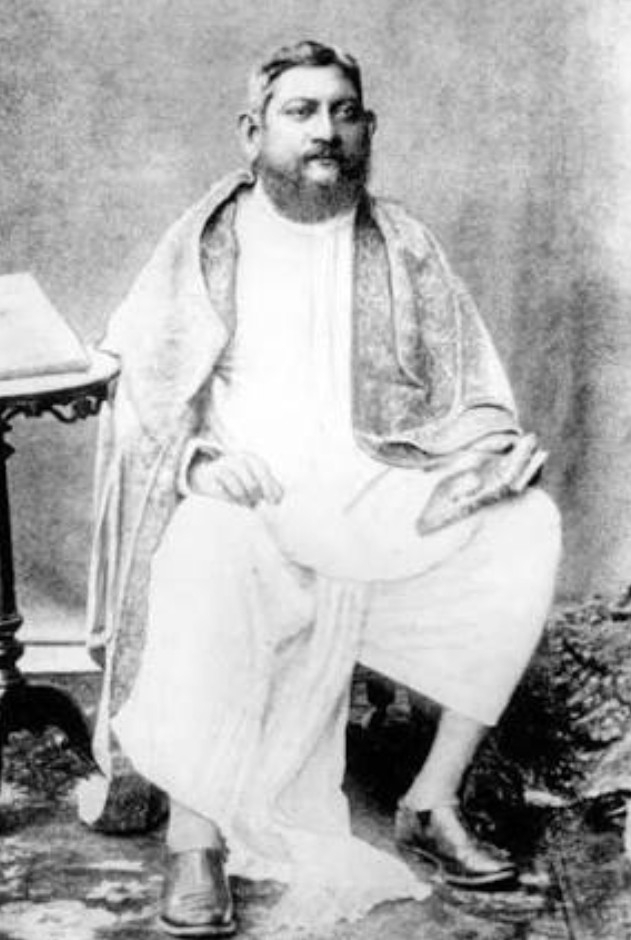

বাংলা পেশাদারি থিয়েটারের সূচনাপর্ব ‘গিরিশ যুগ’ নামে চিহ্নিত। এরকম একজন নাট্যপ্রতিভা সে যুগে জন্মেছিলেন বলেই বাংলা তথা নাট্যজগৎ সামনে এগোনোর রাস্তা পেয়েছিল। নাটকের হয়ে ওঠার পেছনে যে সমবেত প্রয়াস, যেখানে একটা বড় অংশ জুড়ে থাকে অভিনয়শিল্পীদের ভূমিকা। গিরিশ ঘোষ একই সঙ্গে ছিলেন অভিনেতা-নাট্যকার-পরিচালক-প্রযোজক। প্রত্যেক ক্ষেত্রেই চূড়ান্ত সফল। এছাড়া, নাট্যশিক্ষক হিসাবে তাঁর অবস্থানও অনেক ওপরে। গিরিশবাবুর অনুপ্রেরণায়, শিক্ষায় কত যে মঞ্চশিল্পীদের পাওয়া গিয়েছে, তা তো জানাই। এঁদের মধ্যে অধিকাংশই সৃষ্টিধর শিল্পী হিসাবে পরিচিত।

তবে, যিনি গিরিশচন্দ্র ঘোষের নাট্যস্বপ্ন ও ভাবনার প্রতিটি কণা দিয়ে নির্মিত, তাঁর নাম— শ্রীমতী বিনোদিনী দাসী। এই অবিস্মরণীয় অভিনেত্রীর প্রতিভা বর্ণময় বললেও কম বলা হয়। সে বিষয়ে অজস্র আলোচনা হয়েছে। আর বিনোদিনীর নিজের লেখা আত্মজীবনীমূলক ‘আমার কথা’, ‘আমার অভিনেত্রী জীবন’ ইত্যাদির মতো সাহিত্য-দলিল তো রয়েইছে। গিরিশচন্দ্র-র নাট্যস্বপ্ন প্রথম থেকেই সফলতার রাস্তা খুঁজে পাওয়ার পেছনে, এই বরেণ্য অভিনেত্রীর অবদান ছিল সীমাহীন। গিরিশচন্দ্রের সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক যে ছিল গুরু-শিষ্যর মতো, তা প্রথমেই স্বীকার করতে হবে। আবার বিনোদিনীর জীবনে অনেক বঞ্চনার ক্ষেত্রে, গিরিশ ঘোষের নাম জড়িয়ে গিয়ে একটা বিতর্কের বাতাবরণও আছে। কিন্তু, বিনোদিনী নিজে কখনও তাঁর গুরুর বিরুদ্ধে একটি শব্দও উচ্চারণ করেননি বা লেখেননি।

শুধু একবারই এই মহীয়সী নারী দেখিয়েছিলেন এক অসামান্য আত্মবিশ্বাসী আচরণ। অল্পকথায় গিরিশচন্দ্রকে এক অলঙ্ঘ্যনীয় সত্যের সামনে দাঁড় করিয়ে দিয়েছিলেন। অনুমান করাই যায়, নটগুরু জীবনের শেষতম লগ্নে এসে চমকে উঠেছিলেন বিনোদিনীর এই ঝলকানিতে। ঘটনাটির নেপথ্যে আছে বিনোদিনীকে নিয়ে গিরিশবাবুর একটি অসাধারণ রচনা। এ ব্যাপারে ঢুকতে গেলে, একটু আগে থেকে শুরু করতে হয়।

বিনোদিনীর গান ও অভিনয় পাগল করে তুলেছিল উনিশ শতকের বাঙালি নাট্যমোদীদের। গিরিশ ঘোষের একটার পর একটা নাটক সমৃদ্ধ থেকে সমৃদ্ধতর হয়ে ওঠার নেপথ্যে ছিল এই অভিনেত্রীর মন-প্রাণ সঁপে দেওয়া অভিনয়। ভাগ্য বা জীবন, তাঁকে দিয়েছিল পতিতা-পরিচয়, যা কোনওদিনই ঘোচেনি। একমাত্র দক্ষিণেশ্বরের সেই মহাসাধক বিনোদিনীকে দিয়েছিলেন দেবীর মর্যাদা। বিনোদিনীর অভিনয় ঠাকুরকে ভাবাবিষ্ট করে মুখ দিয়ে আশীর্বাণী উচ্চারণ করিয়েছিল— “মা তোর চৈতন্য হোক’’। তার ফলেই বিনোদিনী পেলেন আলোর আস্বাদ, যা তাঁর যন্ত্রণাদীর্ণ জীবনেও দিয়েছিল বাঁচার রসদ।

রামকৃষ্ণের এই আশীর্বাদ ও স্বীকৃতি সম্বল করেই বিনোদিনী বাকি জীবন কাটালেন। সেখানেও ছিল নানারকম যন্ত্রণার কাঁটা। অপমানের আক্রমণ। অল্প কিছুদিনের জন্যে পেলেন এক ব্যক্তির প্রাণভরা ভালবাসা। ‘শকুন্তলা’ নামে একটি কন্যাসন্তানের ‘মা’-ও হলেন তিনি। কিন্তু সবই এল ক্ষণিকের অতিথি হয়ে। বিনোদিনীর ভালোবাসার মানুষ ও সন্তান দু’জনেই পরপারে চলে গেলেন খুব তাড়াতাড়ি। প্রসঙ্গত, মেয়েকে স্কুলে ভর্তি করাতে গিয়েও বাধা পেয়েছিলেন বিনোদিনী। কারণ কী? একজন পতিতার মেয়েকে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে ঢুকতে দেওয়া যাবে না! পারলেন না মেয়েকে পড়াতে। তারপর তো বারো বছর বয়সে মেয়েটি চলেই গেল। বিনোদিনীকে বেঁচে থাকতে হল ৭৮ বছর বয়স অবধি। প্রাণের মনের থিয়েটারকে তিনি বিদায় জানিয়েছিলেন তাঁর ২৪ বছর বয়সে, যখন তাঁর নাট্যজীবনে তুঙ্গ মুহূর্ত চলছে। জীবনে শেষবারের মতো মঞ্চে উঠলেন গিরিশচন্দ্রের লেখা ‘বেল্লিকবাজার’ নাটকে ‘রঙ্গিনী’ চরিত্রে অভিনয়ের জন্যে। দিনটা ছিল ১৮৮৬ সালের ২৬ ডিসেম্বর। এরপর থিয়েটার তো একেবারেই নয়, অন্য কোনওরকমভাবে জনসমক্ষে শিল্পী হিসেবে নিজেকে প্রকাশিত করেননি বিনোদিনী। হাতে তুলে নিলেন কাগজ ও কলম। নিজেকে ফিরে দেখলেন শব্দের মাধ্যমে। এই রচনাকে ঘিরেই গিরিশবাবুর লেখাটির জন্ম।

বিনোদিনী তাঁর আত্মজীবনীমূলক রচনা ‘আমার কথা’ শেষ করে পড়তে দিয়েছিলেন গুরু গিরিশচন্দ্রকে। প্রসঙ্গত, গিরিশবাবুর উৎসাহ ও অনুপ্রেরণাতেই বিনোদিনী আত্মকথা লিখতে শুরু করেন। লেখা যখন শেষ হয়, গিরিশচন্দ্র ভীষণভাবে অসুস্থ। গৃহবন্দি। প্রায় মৃত্যুশয্যাতেই বলা যায়। সেই অবস্থায় তিনি গোটা লেখাটি পড়েন। বিনোদিনী অনুরোধ করেছিলেন, কোনও ভুল-ভ্রান্তি থাকলে তা ঠিক করে দেবার জন্যে। কিন্তু, সবটা পড়ে বিনোদিনীকে গিরিশ ঘোষ বলেছিলেন, ‘তোমার সরলভাবে লিখিত সাদা ভাষায় যে সৌন্দৰ্য্য আছে, কাটাকুটি করিয়া পরিবর্তন করিলে তাহা নষ্ট হইবে। তুমি যেমন লিখিয়াছ, তেমনি ছাপাইয়া দাও। আমি তোমার পুস্তকের একটি ভূমিকা লিখিয়া দিব।’

এর চেয়ে ভালো আর কী হতে পারে? বিনোদিনীর আত্মকথায় গিরিশচন্দ্রের ভূমিকা! কিন্তু, তা তখন হল না। কেন? বিনোদিনীর নিজের লেখা থেকেই তা দেখা যাক—

‘একটা ভূমিকা লিখিয়াও দিয়াছিলেন। লেখা অবশ্য খুব ভালোই হইয়াছিল; কিন্তু তাহা আমার মনের মতন না হইবার কারণ, তাহাতে অনেক সত্য ঘটনার উল্লেখ ছিল না।’

বিনোদিনী এই কথা বলেছিলেন তাঁর নাট্যগুরুকে। সেখানেই বোধহয় চমকে উঠেছিলেন গিরিশ ঘোষ। না হলে, তাঁর জবাব এত সাদামাটা হল কেন, যা বিনোদিনীর ক্ষেত্রে অপ্রযোজ্য ও অবাস্তব? গিরিশবাবু বলেছিলেন, ‘সত্য যদি অপ্রিয় ও কটু হয়, তাহা সকল সময়ে প্রকাশ করা উচিত নয়।’ যাঁকে হাতে করে তৈরি করেছিলেন, যাঁর জীবনের আসল সময়ের প্রত্যেকটি ঘাত-প্রতিঘাত, আঘাত-বঞ্চনা, সবই সামনে থেকে দেখেছিলেন, সেই বিনোদিনীকে এমন অদ্ভুত কথা বলেছিলেন কীভাবে গিরিশ ঘোষ? বিনোদিনীর জীবনে যেসব মর্মান্তিক অমোঘ ‘সত্যের’ সমাবেশ ঘটেছিল, তাকে ‘অপ্রিয়’ ও ‘কটু’ বলে গিরিশচন্দ্র কি জীবনের শেষ লগ্নে নিজেই তাঁর অন্তর-সংঘাতকে হালকা করতে চেয়েছিলেন? হবেও বা৷ ব্যক্তিগতভাবে মনে হয়, এতখানি সত্যের গনগনে উত্তাপ নিতে পারছিলেন না নটগুরু। তাঁর শিষ্যাকে তো তিনি ভালবাসতেন গভীরভাবে। অথচ বিনোদিনীর জীবন জুড়ে থিয়েটারকে যুক্ত রাখতে পারলেন না গিরিশ ঘোষ।

এরকম একজন প্রতিভাময়ীর অবদান থেকে অনেকটাই বঞ্চিত হল থিয়েটার দুনিয়া— গিরিশবাবুর মনেও কি সেই আফসোসের কাঁটা ফোটেনি? কোনও দিন এবিষয়ে পরিষ্কার করে কিছু বলেছেন বলে জানা যায়নি। কিন্তু অনুমানে আসে, গিরিশবাবুর মনেও নিশ্চয়ই হাহাকার উঠেছিল বিনোদিনীর মঞ্চত্যাগে। তাহলে কি প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে বিনোদিনীর যন্ত্রণার কারণগুলির সঙ্গে কিছু কিছু ক্ষেত্রে যুক্ত হয়ে পড়াতে, বাইরে নিজেকে নীরব রাখলেন গিরিশচন্দ্র? এড়িয়ে যাওয়ার পথ ধরলেন? যার জ্বলন্ত উদাহরণ, জীবনের একেবারে শেষে এসেও বিনোদিনীকে আগের বলা কথাগুলো!

বিনোদিনীকে নিয়ে গিরিশবাবুর মনে চলা সংঘাতের সন্ধান যেন আরও পাওয়া যায়, সেই ‘ভূমিকা’-য়, যা বিনোদিনীর বইয়ের জন্য লিখলেন তিনি। কিন্তু, শিষ্যার তা পছন্দ হল না। শুধু তাই নয়, বিনোদিনী তাঁর গুরুকে অনুরোধ করলেন সবটুকু ‘সত্য’-সহ নতুন করে আরেকটি ‘ভূমিকা’ লিখে দেওয়ার জন্যে। গিরিশবাবু রাজিও হয়েছিলেন। কিন্তু, তখন তাঁর জীবনের সমাপ্তির সময় খুব কাছাকাছি এসে গেছে। পারলেন না। নতুন ভূমিকা লিখে দেবার আগেই চলে গেলেন বাংলা থিয়েটারে জনক। বিনোদন ভীষণ আঘাত পেয়েছিলেন। যে ‘ভূমিকা’-কে তিনি ‘সত্য’ বলে মানতে পারেননি, সেটিই তার ‘আমার কথা’-র নব-সংস্করণের ভূমিকা হিসেবে ছাপালেন বিনোদিনী। এবার সেই লেখার কথা।

গিরিশচন্দ্র তাঁর রচনার নাম নিয়েছিলেন— ‘বঙ্গ-রঙ্গালয়ে শ্রীমতী বিনোদিনী’। গিরিশ ঘোষকে রচনাকার হিসেবে ভাবলেই, তাঁর নাট্যকার সত্তাটিই সামনে আসে। সেখানে কাব্য ও গদ্য, দুই-ই আছে। কিন্তু তাঁর প্রবন্ধ, সমালোচনা বা অন্যান্য ছোটখাটো লেখাগুলো দেখলে বোঝা যায়, জ্ঞানকে লেখায় রূপান্তরের এক অপূর্ব নিদর্শন। যে গদ্যশৈলীর গঠনবিন্যাস শব্দ-ব্যবহার সে যুগে দেখিয়েছিলেন গিরিশচন্দ্র, তা ছিল সময়ের থেকে অনেক এগিয়ে। যেমন, বিনোদিনীকে নিয়ে তাঁর এই লেখাটি।

গিরিশবাবু বলেছিলেন, ‘সত্য যদি অপ্রিয় ও কটু হয়, তাহা সকল সময়ে প্রকাশ করা উচিত নয়।’ যাঁকে হাতে করে তৈরি করেছিলেন, যাঁর জীবনের আসল সময়ের প্রত্যেকটি ঘাত-প্রতিঘাত, আঘাত-বঞ্চনা, সবই সামনে থেকে দেখেছিলেন, সেই বিনোদিনীকে এমন অদ্ভুত কথা বলেছিলেন কীভাবে গিরিশ ঘোষ?

গিরিশচন্দ্রের লেখা থেকে শিক্ষা নেওয়া যায়, একজন অভিনেত্রীকে বিশ্লেষণ বলতে কী বোঝায়? বিনোদিনীর অভিনয়-প্রতিভাকে নাটক, চরিত্র ও দৃশ্য ধরে ধরে বুঝিয়েছেন তাঁর গুরু। অভিনেত্রী হিসেবে প্রাণ খুলে বিনোদিনীর প্রশংসা করেছেন। উদাহরণ হিসেবে এনেছেন ‘দক্ষযজ্ঞ’, ‘বুদ্ধদেব চরিত’ ‘চৈতন্যলীলা’ প্রভৃতি নাটকে বিনোদিনীর অভিনয়-দক্ষতার কথা। এছাড়াও, অন্যান্য নাটক-প্রহসনের প্রসঙ্গও এসেছে। লেখার শেষে গিরিশবাবু বলেছেন যে, যাঁরা বঙ্গ রঙ্গমঞ্চের অভিনেত্রীদের সুখ-দুঃখের সঙ্গে পরিচিত হতে চান, বিনোদিনীর এই লেখা তাঁদের সেই সাধ পূরণ করবে। ‘দক্ষযজ্ঞ’ নাটকে বিনোদিনীর ‘সতী’ চরিত্রে অভিনয় প্রসঙ্গে একজায়গায় গিরিশবাবু বলেছেন—

‘দক্ষযজ্ঞে সতীর ভূমিকা আদ্যোপান্ত বিনোদিনীর দক্ষতার পরিচয়। সতীর মুখে একটি কথা আছে, ‘‘বিয়ে কী মা?’’ —এই কথাটি অভিনয় করিতে অতি কৌশলের প্রয়োজন। যে অভিনেত্রী পর-অঙ্কে মহাদেবের সহিত যোগ-কথা কহিবে, এইরূপ বয়স্কা স্ত্রীলোকের মুখে ‘‘বিয়ে কী মা’’ শুনিলে ন্যাকামো মনে হয়। সাজসজ্জায় হাবেভাবে বালিকার ছবি দর্শককে না দিতে পারিলে, অভিনেত্রীকে হাস্যাস্পদ হইতে হয়। কিন্তু বিনোদিনীর অভিনয়ে বোধ হইত, যেন দিগম্বর-ধ্যানমগ্না বালিকা সংসারজ্ঞানশূন্যা অবস্থায় মাতাকে ‘‘বিয়ে কী মা?’’ প্রশ্ন করিয়াছে।’

আবার, ‘বুদ্ধদেব চরিত’ নাটকের কথা— যেখানে সিদ্ধার্থ গৃহত্যাগের পর, স্ত্রী গোপার আছাড়ি-পিছাড়ি অবস্থার অভিনয়কে মঞ্চে তুলে ধরেছিলেন বিনোদিনী, সে কথা লিখেছেন বিশদে। তাঁর অভিনয় যে কোন মাত্রা ছুঁয়েছিল, তার অপূর্ব ছবি এঁকেছিলেন গিরিশবাবু। কিন্তু এই পর্যন্তই। তিনি একজন প্রাজ্ঞ নাট্যসমালোচকের দায়িত্বটুকুই পালন করেছেন বলে মনে হয়। এমন ভাবার যথেষ্ট কারণ আছে কি? আছে। গিরিশচন্দ্র তো বিনোদিনীকে হাতের তালুর মতো জানতেন। নাট্যজগতে অভিনেত্রী হিসেবে তাঁর যথাযথ জন্ম ও উন্মেষ যে গিরিশ ঘোষের সান্নিধ্য ও শিক্ষায় ঘটেছে, তা তো সর্বজনবিদিত। বিনোদিনীর জীবনের চরম ঘাত-প্রতিঘাতের প্রতিটি পরতের সঙ্গেই তিনি পরিচিত। তাহলে তাঁকে বিশ্লেষণ করার সময় গিরিশবাবু শুধুমাত্র একজন সমালোচক হিসেবেই সরে থাকলেন কীভাবে?

যে নারী সারাজীবন ধরে স্বামী, পিতা, সন্তান, বিবাহ, সংসার, প্রেম এই সবকিছুর জন্যে হাহাকার করে গেল, সে যখন অভিনেত্রী হিসেবেও অন্তত ‘বিয়ে’-র মুখোমুখি হয় বা স্বামীর জন্য স্ত্রী হিসেবে হাহাকার করার সুযোগ পায়— তাঁকে বোধহয় কষ্ট করে আর অভিনয় করতে হয় না। চরিত্রের সঙ্গে একাকার হয়ে সংলাপগুলি যে বিনোদিনীর হৃদয়কে পিষে মুখ দিয়ে বেরিয়ে আসবে, সেটাই স্বাভাবিক! এই কথাগুলি পাঠক হিসেবে আমাদের মতো সাধারণ মানুষের অনুমানে যদি আসে, তা গিরিশ ঘোষের মনে আসবে না; তা কি বিশ্বাসযোগ্য?

‘চৈতন্যলীলা’ নাটকে ‘নিমাই’ চরিত্রে বিনোদিনীর অবিস্মরণীয় অভিনয়ের বিশ্লেষণকে এক অসামান্য মাত্রায় নিয়ে গেছেন গিরিশবাবু। আমরা জানি, এই অভিনয় দেখে রামকৃষ্ণের ভাবসমাধি হয়েছিল। বিনোদিনী যে একজন নারী, ঠাকুর তা বুঝতে পারেননি, এমনই ছিল বিনোদিনীর ‘নিমাই’ চরিত্রে অবগাহনের গভীরতা! ঠাকুর পরে বলেছিলেন, ‘আসল নকল এক দেখলাম। বিনোদিনীর যেন সেদিন পুরুষত্ব প্রাপ্তি হয়েছিল!’ গিরিশ ঘোষ এ বিষয়ে লিখছেন,

‘এই ভূমিকায় অভিনয় আদ্যোপান্তই ভাবুক-চিত্তবিনোদন। প্রথমে বাল-গৌরাঙ্গ দেখিয়া ভাবুকের বাৎসল্যের উদয় হইত। …উপনয়নের সময় রাধাপ্রেম-মাতোয়ারা বিভোর দণ্ডী দর্শনে দর্শক স্তম্ভিত হইত। গৌরাঙ্গমূর্তির ব্যাখ্যা— ‘অন্তঃকৃষ্ণ বহিঃ রাধা’ —পুরুষ-প্রকৃতি এক অঙ্গে জড়িত। এই পুরুষ-প্রকৃতির ভাব বিনোদিনীর অঙ্গে প্রতিফলিত হইল। বিনোদিনী যখন ‘‘কৃষ্ণ কই…কৃষ্ণ কই?’’ বলিয়া সংজ্ঞাহীনা হইত, তখন বিরহবিধুরা রমণীর আভাস পাওয়া যাইত। আবার চৈতন্যদেব যখন ভক্তগণকে কৃতার্থ করিতেছেন, তখন পুরুষোত্তমভাবের আভাস বিনোদিনী আনিতে পারিত। অভিনয় দর্শনে অনেক ভাবুক এরূপ বিভোর হইয়াছিলেন যে, বিনোদিনীর পদধূলি গ্রহণে উৎসুক হন।’

অন্তর্দৃষ্টিসম্পন্ন সমালোচনার এক সেরা দৃষ্টান্ত বলা যায়! কিন্তু, আবারও গিরিশবাবু আর এগোলেন না কেন? আমরা জানি, এই নাটকেই বিনোদিনী গাইতেন, সেই পাগলকরা গান— ‘হরি মন মজায়ে লুকালে কোথায়…’। গান যেখানে ‘আমি ভবে একা, দাও হে দেখা…’-য় পৌঁছতে, তা আর পরিবেশনের সীমারেখা মানত না। বিনোদিনীর মতো প্রেমের জন্য কান্নাঝরানো নারী তখন সুরের পথে নিজের বুকটা যে ফাটিয়ে ফেলতেন, তা কষ্ট করে বুঝতে হয় না বোধহয়। কিন্তু, গিরিশবাবু এসবের মধ্যে গেলেন না কেন? সত্যিই আশ্চর্যের! বা এটাই স্বাভাবিক ছিল হয়তো সেই সময় তাঁর ক্ষেত্রে। গিরিশ ঘোষের এই লেখাটি বারবার পড়লে, ক্রমশ যেন মনে হতে থাকে, বিনোদিনীকে নিয়ে কী পরিমাণ দোলাচলে আলোড়িত হয়েছেন নটগুরু। একজায়গায় লিখলেন, ‘সমাজের প্রতি বিনোদিনীর কটাক্ষ আছে।’ বলে এর স্বপক্ষে কয়েকটি কথাও লিখলেন। কিন্তু, পরেই যেন সামলে নিয়ে লিখে ফেললেন, ‘নিজ জীবনেতে উক্তরূপ কঠোর লেখনীচালন না হইলেই ভাল ছিল।’ যেন এক চরম সংঘাতে জর্জরিত হওয়া! অনেককিছু বলতে গিয়েও থমকে যাওয়া!

কোথাও কি অপরাধবোধ কাজ করেছিল গিরিশবাবুর? তা নাহলে, বিনোদিনী যখন এই রচনাকে অপছন্দ করে গিরিশবাবুকে নতুন একটি ভূমিকা লিখে দিতে বলেন— তিনি রাজি হয়েছিলেন কেন? তখন তিনি ক্রমশ মৃত্যুর দিকে এগিয়ে যাচ্ছিলেন। তাই বিনোদিনীর উদ্বেগ প্রতি মুহূর্তে বাড়ছিল, যে লেখাটি তার গুরু লিখে দিতে পারবেন কিনা! গিরিশবাবু নতুনভাবে লেখার জন্যে নিজেও এতটা উদগ্রীব ছিলেন, বিনোদিনীকে বলেছিলেন, তোমার ভূমিকা লিখিয়া না দিয়া আমি মরিব না।’ কিন্তু, তা ঘটেনি। লেখার আগেই নটগুরু প্রয়াত হন।

একথা মনে করাই যায়, ‘বঙ্গ রঙ্গমঞ্চে শ্রীমতী বিনোদিনী’ রচনা জুড়ে পুরোটাই আছেন ‘অভিনেত্রী বিনোদিনী’— মানুষ হিসেবে তাঁর কোনও অস্তিত্ব ধরা পড়ছে না সেভাবে কোথাও। বিনোদিনীর কি এটাই ছিল অপছন্দের কারণ? আমরা জানি না। জানার কোনও উপায় বা প্রয়োজন কোনওটাই নেই। আমাদের মতো সাধারণ পাঠকের কাছে লেখাটি কীভাবে ধাক্কা মারছে, সেটাই বোধহয় প্রত্যেক পাঠকের নিজ নিজ অনুভূতির জগতে সত্য। শেষ বিচারে একটা কথাই মনে হয়, গিরিশচন্দ্র ও বিনোদিনী, দু’জনেই রচনাটিকে অসম্পূর্ণ হিসেবে মেনেছিলেন। সেই অর্থে থিয়েটার জগতের এক বরেণ্য অভিনেত্রীকে নিয়ে নটগুরুর রচনাটি দু’জনেরই অসম্পূর্ণ অনুভূতির অন্যতম শ্রেষ্ঠ নজির হয়েই রইল।

*ছবি সৌজন্য: Wikipedia, jiyobangla, abp

*তথ্য সৌজন্য: নটী বিনোদিনী রচনাসমগ্র— বিনোদিনী দাসী (সম্পাদনা : আশুতোষ ভট্টাচার্য, সাহিত্য সংস্থা, ১ বৈশাখ ১৩১৪)

জন্ম ১৯৬৫-তে কলকাতায়। বেড়ে ওঠা চন্দননগরে। স্কুল জীবন সেখানেই। কলকাতার সিটি কলেজ থেকে স্নাতক। ছোটো থেকেই খেলাধূলার প্রতি আগ্রহ। গান শেখাও খুব ছোটো থেকেই। তালিম নিয়েছেন রামকুমার চট্টোপাধ্যায়ের কাছেও। দীর্ঘদিন মার্কেটিং পেশায় যুক্ত থাকার পর, গত বারো বছর ধরে পুরোপুরি লেখালেখি, সম্পাদনার কাজে যুক্ত। পুরনো বাংলা গান, সিনেমা, খেলা ইত্যাদি বিষয়ে অজস্র প্রবন্ধ লিখেছেন। আনন্দবাজার পত্রিকা, এই সময়-সহ বহু পত্রপত্রিকায় নিয়মিত লেখেন। সম্পাদিত বইয়ের মধ্যে উল্লেখযোগ্য উত্তমকুমারের "হারিয়ে যাওয়া দিনগুলি মোর", হেমন্ত মুখোপাধ্যায়ের "আনন্দধারা", রবি ঘোষের "আপনমনে", মতি নন্দীর "খেলা সংগ্রহ"। লিখেছেন "সংগীতময় সুভাষচন্দ্র" বইটি। সাত বছর কাজ করেছেন "মাতৃশক্তি" ও "জাগ্রত বিবেক" পত্রিকায়। বর্তমানে নিজস্ব লেখালিখি ও সম্পাদনা নিয়ে ব্যস্ত।

One Response

খুব প্রয়োজন ছিল এই মহান নাট্য ব্যক্তিত্ব’র সম্পর্কে লেখা লেখি করার। বাঙলা থিয়েটারের ইতিহাস জানতে গেলে গিরীশ ঘোষ মহাশয় কে অবশ্যই জানতে/বুঝতে হবে। ধন্যবাদ জানাই এই ধরনের আলোচনা পরিবেশন করার জন্য, স্যার!