কলকাতা শহরটা সত্যিই অন্য পাঁচটা পুরনো শহরের থেকে আলাদা! মাত্র সোয়া তিনশো বছর বয়েস হলে কী হবে— এই শহরের বিভিন্ন এলাকা আজও তাদের আড়াইশো বছরের পুরনো পরিচয়ে পরিচিত— রাস্তার যতই নতুন নামকরণ হোক, আর শহরের যতই আধুনিকীকরণ হোক না কেন!

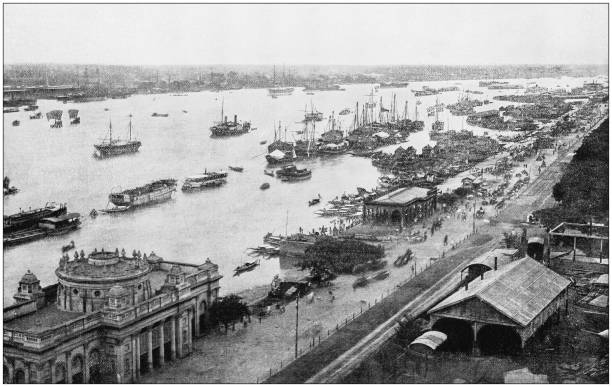

আজ থেকে তিনশো বছর আগে এই শহরের মানচিত্র অন্যরকম ছিল। শহরের মাঝখান দিয়ে, মানে বর্তমানের মিশন রো, গণেশ চন্দ্র অ্যাভিনিউ, ওয়েলিংটন স্কোয়ার, ক্রিক রো দিয়ে বয়ে যেত এক বিস্তীর্ণ খাল— যেটা পশ্চিমের হুগলি নদী আর পূর্বের বহমান জলার যোগাযোগ স্থাপন করত। এই বিশাল বহমান জলার এক প্রান্তে ছিল বিদ্যাধরী নদী, যা এসে এই জলার জলে শেষ হত। এই খাল দিয়ে নৌকো, বজরা, মালবাহী নৌকো উত্তর থেকে দক্ষিণে এসে খাল বেয়ে জলায় গিয়ে পড়ত, আর সেখান থেকে বিদ্যাধরী নদী দিয়ে যশোর, ফরিদপুর, নোয়াখালি, বরিশাল, আর দক্ষিণবঙ্গের বিস্তীর্ণ এলাকায় পৌঁছে যেত। আবার এইসব জায়গা থেকে মালপত্র-বোঝাই নৌকো এই পথ দিয়ে এসে উত্তরের দেশের দিকে ভেসে চলত। মাঝে কলকাতা হয়ে উঠেছিল এক শক্তিশালী বাণিজ্যকেন্দ্র যেখানে নৌকোরা মাল নামাত, বয়ে নিয়ে আসা জিনিসপত্র তুলে দিত নতুন নৌকোয়— আর নতুন জিনিস নিয়ে নৌকো ফিরে যেত নিজের জায়গায়। এই পথে বাণিজ্য চলছিল বেশ কিছুদিন ধরেই।

কলকাতায় কি ব্রিটিশ ছাড়া অন্য দেশের লোক আর ছিল না? অবশ্যই ছিল! আর্মেনিয়দের এই চত্বরে আসা-যাওয়ার সবচেয়ে বড় প্রমাণ কলকাতার আর্মেনিয়ান চার্চের প্রাঙ্গণে ১৬৩০ সালের রেজাবিবি’র কবর। এমনকি ওদের প্রথম চার্চ তৈরি হয় কলকাতা পত্তনেরও আগে! কিন্তু তারা বা অন্যান্য ইউরোপীয় বণিকেরা কোনও দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনা নিয়ে আসেনি, কিংবা এসে থাকলেও ব্রিটিশদের ব্যবসায়ী বুদ্ধির থেকে তারা কয়েকশো যোজন মাইল পিছিয়ে ছিল। তাই জায়ফল-জয়িত্রী- এলাচ-দারুচিনি নিয়ে যখন দখলের লড়াইয়ে মেতেছিল অন্যান্য দেশ, তখন ব্রিটিশরা গোটা ভারতবর্ষটাই কবজা করার পরিকল্পনা করেছে। সেজন্য পূর্বে বাংলাকে বেছে নিয়েছিল কারণ তারা জানত পশ্চিম আর দক্ষিণ-পশ্চিম ভারতে পর্তুগিজদের মৌরসিপাট্টা, দক্ষিণে ভারত মহাসাগরে বিভিন্ন ইউরোপীয় দেশের রণতরী ভেসে চলেছে আর দখলদারির জন্যে মুহুর্মুহু যুদ্ধ হচ্ছে। উত্তরে মোঘল বাদশাদের রাজপাট। পর্তুগিজরাও এই পথেই বাণিজ্য করত, কিন্তু ‘অতি লোভে তাঁতি নষ্ট’— মোঘল বাদশাদের রাগিয়ে দিয়ে বাংলার এই অংশ থেকে বিতাড়িত হয়ে তাদের আশ্রয় নিতে হল পুব বাংলার কোণে, আর তাদের জায়গায় সুযোগসন্ধানী ইংরেজরা নিজেদের জায়গা করে নিল।

ক্ষমতাবানদের থেকে দূরে থেকে ব্যবসা গোছানোই বুদ্ধিমানের কাজ, তার ওপরে বাংলা নদীমাতৃক দেশ হওয়ার জন্যে বাদশার কাছে বাংলা দুর্গম— ব্রিটিশরা তাই বাংলাকেই ভারতবর্ষের দরজা হিসেবে বেছে নিয়ে এদিকেই মনঃসংযোগ করেছিল। এই প্যাঁচটা মুর্শিদকুলি খাঁ ধরে ফেলেছিলেন, তাই তিনি প্রাণপণ চেষ্টা করেছিলেন ব্রিটিশদের আটকাতে। কিন্তু তখন দেরি হয়ে গিয়েছে, ব্রিটিশরা দিল্লির নবাবের সঙ্গে সম্পর্ক-স্থাপন করে ফেলেছে আর বাংলায় গেড়ে বসেছে। নবাব সিরাজদৌলা একটা শেষ চেষ্টা করেছিলেন, প্রথমে সফলও হয়েছিলেন—- কিন্তু তাঁর শেষ পরিণতি তো সবার জানা। ব্রিটিশরা ততদিনে মরিয়া হয়ে উঠেছে আর তাদের সাম্রাজ্যও পুরদস্তুর স্থাপন করে ফেলেছে। ইতিমধ্যে এই অঞ্চলে ব্যবসা-বাণিজ্য এতটাই ফুলে-ফেঁপে উঠেছিল, বুদ্ধিমান ইংরেজ বণিকরা নিজেদের ব্যবসার সুবিধের জন্যে তিনটে গ্রাম কিনে নিয়ে শহরের পত্তন করে ফেলে। কিন্তু ব্যবসার পুরো মুনাফা পেতে বটগাছের তলায় বসে ব্যবসায়ীদের সাথে দরদস্তুর আর কেনাবেচা করলেই চলে না, নদী আর জলার মধ্যবর্তী পুরো এলাকার মালিকানাও পাওয়া দরকার— বাংলার নবাবের সঙ্গে মাঝেমাঝেই লেগে যাওয়া ঝামেলা এড়াতে। অবশেষে তিন বছর ধরে চেষ্টাচরিত্র করে ১৭১৭ সালে মোঘল বাদশা ফারুকশিয়ার কাছ থেকে কিনে নেওয়া হল আরও ৩৩ টি গ্রাম— তিলজলা, গোবরা, ট্যাংরা, তোপসিয়া থেকে কাঁকুড়গাছি, শ্রীরামপুর (ইটিলি), শিয়ালদহ, মির্জাপুর, শুড়া হয়ে সিমুলিয়া, দক্ষিণদ্বারী, উল্টাডিঙ্গি, বেলগাছিয়া হয়ে বিস্তীর্ণ অঞ্চল। নিজেদের হাতে এই বিশাল এলাকার মালিকানা এসে যেতে নিজের মতো করে ব্যবসা করার কোনও বাধা আর থাকল না ব্রিটিশদের।

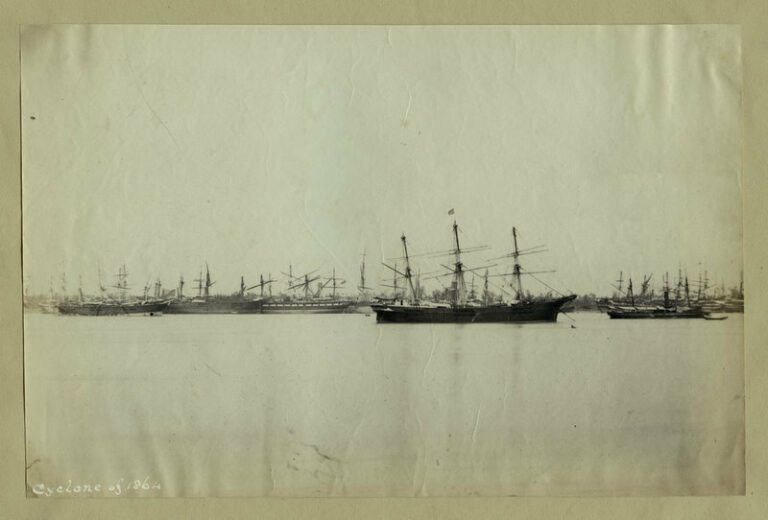

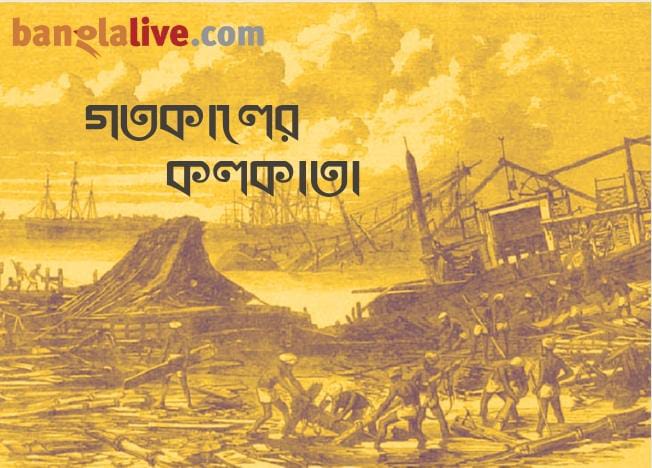

আমাদের গল্প ব্রিটিশদের নিয়ে নয়, আমাদের গল্প কলকাতা নিয়ে। আর ধীরে ধীরে বাণিজ্যনগরীর রূপ নেওয়া সেই কলকাতা এক বিশাল ধাক্কা খেল ১৭৩৭ সালের বিধ্বংসী ঝড়ে। এই দুর্যোগে শহরের বুক দিয়ে বয়ে যাওয়া খালে এত নৌকো ভাঙল আর ডুবল, যে সেই খাল বুজে গেল। এই ঝড়ের ক্ষয়ক্ষতি কেমন ছিল জানেন? প্রাণকৃষ্ণ দত্ত’র লেখায় পাওয়া যায় ১১ই অক্টোবরের এই ঝড়ে কলকাতা বন্দরে দাঁড়ানো নয়টা ব্রিটিশ জাহাজের মধ্যে আটটা, চারটে ওলন্দাজ জাহাজের মধ্যে তিনটে সম্পূর্ণ ধ্বংস হয়ে গিয়েছিল। তার সাথে বিশ হাজার নৌকো ভেঙে পড়েছিল এই ঝড়ে। তিন লক্ষ মানুষ মারা গিয়েছিল ঘূর্ণিঝড়ে। ‘এক রামে রক্ষে নেই, সুগ্রীব দোসর’ প্রবাদ মেনে ঘূর্ণিঝড়ের সঙ্গী হয়েছিল সাইক্লোন। টেকটনিক প্লেটের পরিবর্তনে বিদ্যাধরীর লবণহ্রদে মেশার পথ বন্ধ হয়ে গেল আর পূর্বের বিশাল সেই বহমান লবণ-হ্রদ দুই দিকের দুই নদীর সঙ্গে বিচ্ছিন্ন হয়ে এক বিশাল জলায় পরিণত হল। বজরা আর মালবাহী নৌকো ভেসে যাওয়া মুশকিলের কাজ হয়ে গেল। অতঃপর সাহেবরা হুগলি নদীর ওপর পুরো বাণিজ্যের দায়ভার চাপিয়ে দিল বটে, কিন্তু এই খাল, জলা, আর আশেপাশের জায়গা কলকাতার মানচিত্রে পাকাপোক্ত স্থান করে নিল।

এত নৌকো আর ডিঙি ভেঙে পড়েছিল এই খালে যে বুজে যাওয়ার পরে যখন সেখানে নতুন বসতি তৈরি হল, জায়গাটার নাম হয়ে গিয়েছিল ‘ডিঙা-ভাঙা’। ১৭৮৫ সালে মার্ক উড সাহেবের তৈরি কলকাতার প্রথম সার্ভে ম্যাপেও এই ‘ডিঙাভাঙা’কে দেখা যায়। যেখান দিয়ে এই খালটা বয়ে গিয়েছিল, বহু বছর পর সে অঞ্চলে রাস্তা তৈরির সময় অনেক ভাঙা নৌকো বেরিয়েছিল। ব্রিটিশদের এদেশে বাণিজ্যের প্রথম যুগে এই খালের অবদানের কথা মাথায় রেখে সাহেবরা এই রাস্তার নাম দিয়েছিল ‘ক্রিক রো’।

নদীর সঙ্গে শাঁখারিদের আত্মিক যোগ ছিল একসময়— ব্যবসার প্রয়োজনেই নদীর কাছাকাছি বাস করত তারা। ঢাকাতেও যেমন শাঁখারি-বাজার বুড়িগঙ্গার প্রায় পাশেই, কলকাতাতেও শাঁখারিটোলা গড়ে উঠেছিল এই খালের পাশে। খাল, নদী, জলা— এইসব থেকে মাছ ধরত যে জেলেরা, তাদের নিয়ে তৈরি হয়েছিল জেলেপাড়া। পূর্বের লবণাক্ত জলের হ্রদ শহরে নিয়ে এসেছিল নুনের কারবারিদের, যাদের মলঙ্গি বলা হত। তারাও নিজেদের ব্যবসার সুবিধের জন্যে এই খালের পাশে থাকতে শুরু করে— মলঙ্গা লেন নামটা তাদের স্মৃতি আজও বহন করে চলেছে। যেমন করছে খালাসিটোলা নামটা। এই খালের পাশে মালপত্র তোলা-নামানোর জন্যে খালাসিদের একসময়ের থাকার জায়গা খালের কাছেই হবে, সেটাই স্বাভাবিক নয় কি!

শুধু আজকের মধ্য কলকাতা নয়, পূর্ব কলকাতার বিভিন্ন জায়গাও প্রায় তিনশো বছরের পুরনো নাম বয়ে চলেছে। আজকের ভিআইপি রোডের ওপর কেবল এক বাসস্টপ দক্ষিণদাঁড়ি ছিল বাংলার দক্ষিণে ব্যবসা করার দরজা, সেখানে দাঁড়িপাল্লায় মালের ওজন মেপে রাজস্ব/ দক্ষিণা নেওয়া হত—- আর সেখান থেকেই জায়গার নামকরণ। আজকের বেলেঘাটার নাম কোথা থেকে এসেছিল, সেই নিয়েও বিস্তর মতামত আছে। তবে সবচেয়ে গ্রহণযোগ্য ‘যশোর খুলনার ইতিহাস’ লেখক সতীশচন্দ্র মিত্র’র কথা, যিনি ওই অঞ্চলে পুরনো কলকাতার বাণিজ্য নিয়ে বিস্তর গবেষণা করেছিলেন। তাঁর মতে, আকারে ছোট, লম্বা, একপাশে ছইওয়ালা দ্রুতগামী ‘ভাউলিয়া’ বা বলিয়া নৌকোদের প্রচুর আসা-যাওয়া ছিল এই বিদ্যাধরী-লবণহ্রদ-রানীর খাল দিয়ে। তাদের জন্যে একটা ঘাট গড়ে উঠেছিল লবণহ্রদের বুকে, যেখানে এই বলিয়া নৌকো এসে ভিড়ত। আর সেখান থেকে বৈঠকখানার বটগাছের সওদার জায়গারও একটা পায়ে-হাঁটা পথ তৈরি হয়ে গিয়েছিল। এই বলিয়াঘাট সময়ের সঙ্গে লোকমুখে বেলেঘাটা হয়ে গিয়েছে।

১৭৩৭ সালের বিধ্বংসী ঝড়ের পর এতগুলো বছর কেটে গিয়েছে। শহর বহরে বেড়েছে, নতুন রাস্তা হয়েছে, পুরনো রাস্তার নাম বদলে নতুন নাম হয়েছে। কিন্তু পুরনো জায়গাগুলোর নাম লোকের মুখে একই থেকে গিয়েছে এতগুলো বছর ধরে। পাতালরেলের সুড়ঙ্গ বানাতে বানাতে চণ্ডী নামের সুড়ঙ্গ কাটার যন্ত্র তাই থমকে দাঁড়িয়ে ভাবে—- এখানে কি কোনও খাল বা নদী ছিল? ওপরে শহর তখন হেঁটে চলে ধ্রুপদী খেয়ালে, কলকাতা আছে কলকাতাতেই।

*ছবি সৌজন্য:Istock, Wikipedia

পেশার তাগিদে সার্ভিস সেক্টর বিশেষজ্ঞ, নেশা আর বাঁচার তাগিদে বই পড়া আর আড্ডা দেওয়া। পত্রপত্রিকায় রম্যরচনা থেকে রুপোলি পর্দায় অভিনয়, ধর্মেও আছেন জিরাফেও আছেন তিনি। খেতে ভালোবাসেন বলে কি খাবারের ইতিহাস খুঁড়ে চলেন? পিনাকী ভট্টাচার্য কিন্তু সবচেয়ে ভালোবাসেন ঘুমোতে।

4 Responses

গল্পের বলার আঙ্গিকে এইভাবে কলকাতার পথঘাটের ইতিহাস পরিবেষণা রীতিমতো প্রশংসার দাবী রাখে। নিছক ঐতিহাসিক তথ্য পড়তে একধরনের একঘেয়েমি আসে। এক্ষেত্রে তার অবকাশই ছিলনা। আশা করব এই লেখা আরো অনেক ইতিহাস এড়িয়ে চলার পাঠক-পাঠিকার ইতিহাসের প্রতি আকর্ষণ বাড়াবে। পরের পর্বের অপেক্ষায় থাকলাম।

Daarun daarun 💖💖

Daroon laglo kintu.

Throughout centuries, western nations have squandered away natural resource rich underdeveloped nations. They are still doing it in Africa now.

The irony is that these are the nations which preaches the world about fairness, justice etc.

Worst irony is that we, who were the victims of the squandering go ga ga about the perpitrator western nations. But we are hell bent on only condemning Muslims who also came to our country to squander!

Why only speak about the past? Now we are almost silently watching our freedom of all kind getting squashed by our political parties because the only concern we have now is how much money we can make because we know the consequences metted out by political parties on protesters!

We claim ourselves to be peace loving ppl – euphemism for being a scared, lazy lot while we forget about all the sacrifices of our freedom fighters!

We get what we deserve.

Yes, we have to read on “history” of what we once had !