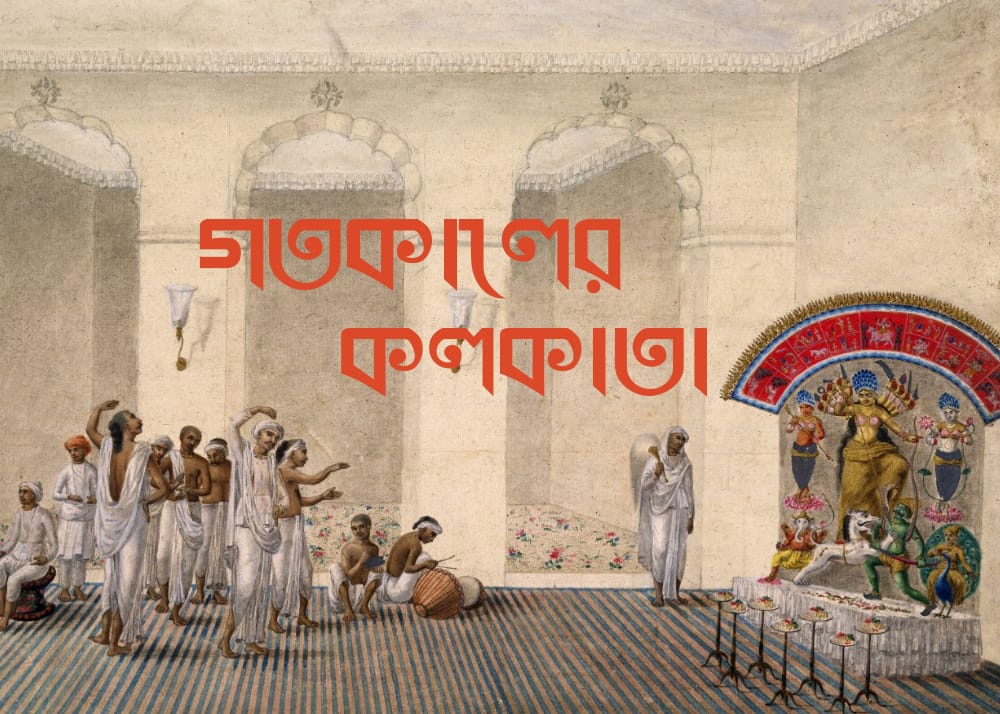

হুতোম কলকাতার বাঙালি পার্বণের যা বর্ণনা দিয়েছেন, তারপর সেই বিষয়ে কিছু বলার সাহস, জ্ঞান আর ধৃষ্টতা কারো থাকা সম্ভব কি? তার চেয়ে বরং অন্য নিরিখ থেকে বাঙালি পার্বণের দিকে নজর ফেলা যাক, বিশেষ করে বাঙালি হিন্দুর শারদোৎসবের ওপরে। বর্ষায় নদী উপচে বাংলার গ্রাম-জমি জলমগ্ন হয়ে যেত, শরতে সেই জল নামলে পুজো করে নতুনভাবে সব শুরু হত। আগামী এক বছর ইশ্বরের কাছে মঙ্গলকামনার প্রার্থনা আর প্রজাদের মনে আনন্দ ফেরানোর অভিপ্রায় নিয়েই বাংলার বিভিন্ন প্রান্তে দুর্গাপূজা শুরু হয়েছিল। স্বাভাবিকভাবেই কলকাতাতেও শারদীয়া পুজো শুরু হয় একইভাবে কলকাতা শহর পত্তনের অনেক আগেই। বাংলায় দেবদেবী অনেক আর বছরভর তাঁদের পুজো হয়ে চলেছে প্রায় হাজার বছর ধরে। কিন্তু শুধু দুর্গা পুজো পুজো থেকে উৎসবে উন্নীত হয়ে উঠেছিল প্রজাদের মনে আনন্দ ফেরানোর জন্য। আর এই পথ দিয়েই নতুন শহর কলকাতায় দুর্গাপুজো শুরু হয়, এবং সেই পুজো হয় বাংলায় নতুন শাসক ব্রিটিশদের মঙ্গলকামনায় আর তাদের সমৃদ্ধি কামনা করে।

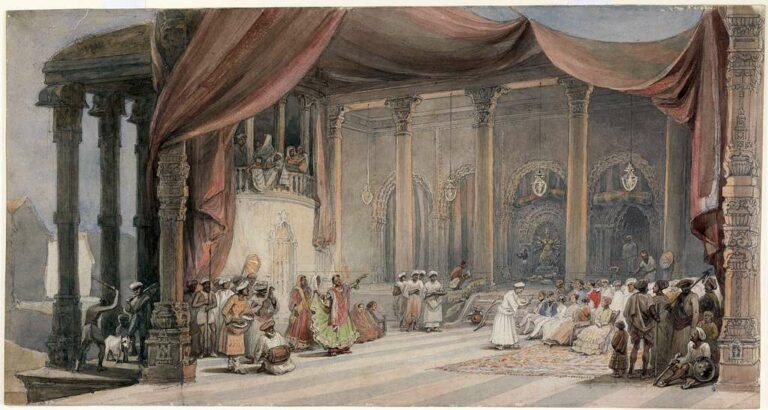

রবার্ট ক্লাইভ ঈশ্বর-বিশ্বাসী ছিলেন। নবাব সিরাজদ্দৌলার কলকাতা আক্রমণ, বেধড়ক মার খাওয়া আর পরাজিত হওয়ার কিছুদিনের মধ্যে পলাশীর যুদ্ধে নবাবকে হারিয়ে বাংলার দখল নেওয়া তাঁর ঈশ্বর বিশ্বাসকে আরও বাড়িয়ে দিলো। এর সঙ্গে ছিল নতুন শহরের সাধারণ মানুষের বিশ্বাস সামান্য হলেও আদায় করা— যারা এই হঠাৎ পালা-পরিবর্তনে হতভম্ব হয়ে গিয়েছে। এদিকে সাধারণ মানুষের সাহায্য ছাড়া রাজপাট গড়া সম্ভব নয়। নবকৃষ্ণ দেব ততদিনে কটক থেকে কলকাতায় এসে ইংরেজি, ফার্সি শিখে ইস্টইন্ডিয়া কোম্পানির অনুবাদক পদে কাজ করে ক্লাইভের নিকট-বিশ্বাসভাজনদের মধ্যে প্রথম সারিতে। তাঁর শোভাবাজারের বাড়িতে সে বছর মহা সমারোহের সাথে দুর্গাপূজা হল। একদিকে সাহেবদের জন্যে খানাপিনা, আমোদপ্রমোদ, বাইজির নাচ ইত্যাদি, অন্যদিকে সাধারণ মানুষের জন্যে যাত্রাপালা, তর্জা আর কবিগান। এইভাবেই ব্রিটিশদের জয়োৎসব পালন করা হয়েছিল দুর্গোৎসবের মধ্যে দিয়ে; ক্লাইভ সাহেব নাকি হাতির পিঠে চড়ে পুজো দেখতে এসেছিলেন! এই গল্পের কতটা সত্যি আর কতটা রটনা সেটা নিয়ে বিবাদ আছে, কিন্তু এই সাহেবদের তুষ্ট রাখতে তাঁদের বাড়িতে নিমন্ত্রণের ঐতিহ্য সেখানে থেকেই গিয়েছিল। বঙ্গদূত পত্রিকায় ১০/১০/১৮২৯ সালের প্রতিবেদনে গর্বের সঙ্গে জানানো হয়েছে লর্ড বেণ্টিঙ্ক মহারাজা নবকৃষ্ণ বাহাদুরের দুই বাড়িতে “নানা আমোদ ও নৃত্যগীতাদি দর্শন করত অবস্থিতি করিয়া প্রীত” হয়েছেন। নবকৃষ্ণ ভবনে লর্ড বেণ্টিঙ্ক আর তাঁর স্ত্রীকে সোনার সিংহাসনে বসিয়ে ‘God Save Th King’ সুর বাজানোর কথা প্রকাশিত হয়েছিল ১২/১০/১৮২৯ সালের ‘হরকরা’তে।

কলকাতা শহরে দুর্গাপুজো সাহেব-ভজনার মোক্ষম অস্ত্র হয়ে উঠেছিল সেই নিয়ে কোনও দ্বিমত নেই। শোভাবাজার রাজবাড়ি পথপ্রদর্শক হতে পারে, কিন্তু সেই পথ দিয়ে চলার জন্যে রীতিমতো হুড়োহুড়ি পড়ে গিয়েছিল সেই সময়ের নব্য বড়লোকদের মধ্যে। সাহেবদের বাড়িতে নেমন্তন্ন করার একটা অজুহাত চাই, তা নাহলে সাহেব আসবে কেন বাড়িতে! সাহেবদের নেমন্তন্ন করে তুষ্ট করলে ব্যবসা আরও ফুলেফেঁপে উঠবে, তবেই না return on investment ! তাই পুজোয় কোন বাবু নতুন কী করল, দূর থেকে সেই দেখার জন্যে সাধারণ মানুষ অপেক্ষায় থাকত। তাদের জন্যেও ভোজন-আমোদের ব্যবস্থা থাকত, যাতে সাহেবরা এটা না ভেবে বসে যে তাদের জন্যেই দুর্গাপুজো! শ্রদ্ধেয় ঐতিহাসিক তপন রায়চৌধুরী তাঁর লেখায় যে বলেছিলেন, শহরের দুর্গাপুজো নিজেদের ঐশ্বর্য, প্রতিপত্তি আর সাহেবদের সাথে সখ্যতার এক উৎসবে পর্যবসিত হয়েছিল, তার সারমর্ম বোঝা যায় যখন আমরা আজকের শহরের পুরনো বনেদি বাড়ির পুজো যারা শুরু করেছেন, তাঁদের দিকে তাকাই। সামান্য কয়েকটা উদাহরণ দেওয়া যাক— ভূকৈলাশ রাজবাড়ির জয়নারায়ণ ঘোষাল ছিলেন নুন, সোনা আর পাথরের ব্যবসায়ী। পূর্ণচন্দ্র ধর ছিলেন জার্ডিন অ্যান্ড স্কিনারের ক্যাশিয়ার, রামগোপাল সাহার ছিল মদের ব্যবসা, হাটখোলার দত্তদের ছিল ব্যাঙ্কিং ব্যবসা, নরসিংহ দাঁ’র ছিল বন্দুকের ব্যবসা, রাধাকান্ত বসুমল্লিক ছিলেন জাহাজি কোম্পানির মুৎসুদ্দি। এই সব পুজো শুরু হয়েছিল ১৭৯০ থেকে ১৮৫৫-র মধ্যে। আর সব পুজোতেই কলকাতার বাতাসে ভাসত একটা সুর- ‘God Save The King’।

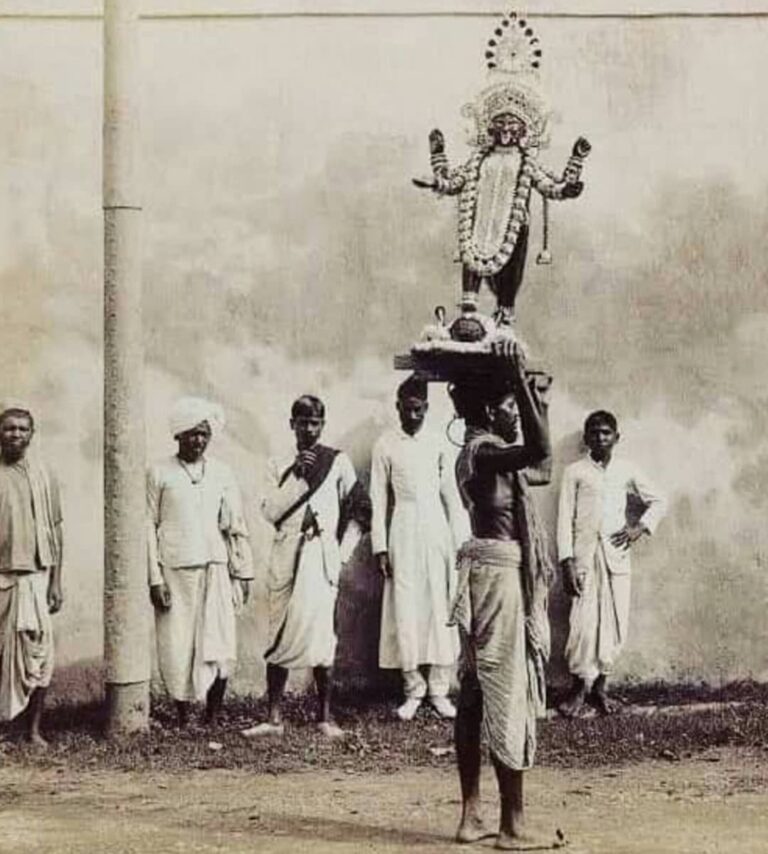

বরং কলকাতার সাহেবরা কালীপুজো থেকে নিজেদের দূরে রাখত। গলায় মুণ্ডমালা পরে মা কালী লাল জিভ বের করে স্বামীর ওপরে দাঁড়িয়ে আছেন হাতে খড়গ নিয়ে, এই মূর্তি দেখতে সাহেবরা ভয় পেত আর পারতপক্ষে কালীপুজোর অনুষ্ঠানে হাজির হত না। তাই হয়তো শহরের কালীপুজো অনেক বেশি বাঙালি পুজো হয়ে উঠেছিল। কিন্তু সেখানেও চিত্তির— অর্থশালীদের করা তন্ত্রমতে পুজোতে বলি আর মদ্যপান এতোটা প্রবল হয়ে উঠেছিল, সাধারণ মানুষ সেটাও দূর থেকেই দেখত আর প্রসাদ খেয়েই সন্তুষ্ট থাকত। কালীশঙ্কর ঘোষের বাড়ির পুজো ছিল বিখ্যাত। হুতোম আর প্রাণকৃষ্ণ দত্ত, দুজনের লেখাতেই সেই পুজোর কথা শোনা যায়। বাড়ির গিন্নী পানোন্মত্ত অবস্থায় চাকরকে মিঠাই আর মোমবাতি মাখতে নির্দেশ দেন, চাকর পানোন্মত্ত অবস্থায় বাবুর পা খুঁজে না পেয়ে কাঁদতে বসে, আর অধিক পুণ্য সঞ্চয় করতে বাড়ির কর্তা পানোন্মত্ত নিজের গুরুদেবকে বলি দেওয়ার চেষ্টা করেন, গুরুদেবও পানোন্মত্ত অবস্থায় বলি হওয়ার আনন্দে নাচতে শুরু করেন। স্বাভাবিকভাবেই সাধারণ মানুষ এই রকম উৎসবে অংশগ্রহণ করতে ভয় পেত।

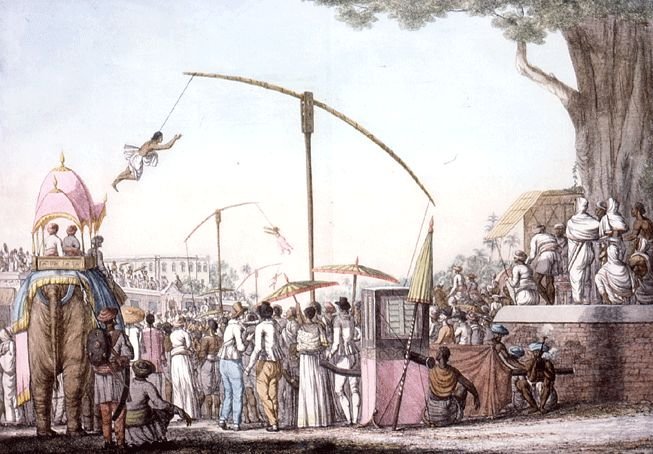

শহরের পুজোর আরও এক বিড়ম্বনা ছিল দক্ষিণা দেওয়া। গ্রামের জমিদারের পুজো যেমন ধর্ম নির্বিশেষে সবার কাছে একটা উৎসব ছিল, প্রসাদের কোনও ধর্ম-বিচার ছিল না, শহরে দস্তুর ছিল পুজোর নিমন্ত্রণ রক্ষা করতে গিয়ে দক্ষিণা দেওয়া। মোহর থেকে পাই, যার যেমন সামর্থ রুমালে জড়িয়ে নিমন্ত্রণ রক্ষা করতে বেরত আর দেবীর সামনে দিত। পুজোর শেষে দেখা যেত খরচ নিতান্ত কম হত না এই বাবদ। তাই গরিব সাধারণ মানুষের কাছে দুর্গাঠাকুর দূর থেকে প্রণাম করার ঠাকুর হয়ে উঠেছিলেন। তারা খুশি থাকত ঘেঁটুপুজো, দোল, জন্মাষ্টমী, শিবরাত্রির মতো ঘরোয়া পুজো নিয়ে আর চড়ক, গাজনে হুল্লোড় করে। কলকাতার অবাঙালিরা ১৮৩৫ সাল থেকে চানকের মাঠে (বর্তমান ব্যারাকপুর) রামলীলা অনুষ্ঠান শুরু করে, সেই অনুষ্ঠানে আর গঙ্গার অপর দিকে মাহেশের রথযাত্রায় বরং সাধারণ মানুষের ঢল নামত— যার কথা হুতোম তাঁর অননুকরণীয় ভাষায় নকশার দ্বিতীয় ভাগে বর্ণনা করেছেন। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, লক্ষ্মীপুজো তখন কলকাতার কোজাগরী লক্ষ্মীপুজোতে সীমাবদ্ধ ছিল না, লক্ষ্মীপুজো ছিল গ্রামের পুজো— যেখানে নতুন ধান ওঠার সাথে ভাদ্র, পৌষ আর চৈত্র মাসের পুজো ছিল।

শহরে হেমন্তের বাতাস প্রবেশের সঙ্গে হিন্দুদের উৎসবের মরশুম যখন শেষ হত, একই সঙ্গে শুরু হয়ে যেত খ্রিস্টানদের বড়দিন, অর্থাৎ খ্রিস্টমাস পরবের প্রস্তুতি। ব্রিটিশরা বাংলার দখল নেওয়ার কিছুদিনের মধ্যেই কলকাতায় সাহেবদের জনসংখ্যা বাড়তে শুরু করে। জনসংখ্যা বৃদ্ধির জন্যে ১৭৮৭ সালে গোরস্থান বুজিয়ে যে সেন্ট জন গির্জা তৈরি হয়েছিল, কিছুদিনের মধ্যেই দেখা গেল যে সেই গির্জা শহরের ইংরেজ জনসংখ্যার নিরিখে খুবই ছোট হয়ে গিয়েছে। ১৮১০ সালে শহরে ব্রিটিশ পুরুষের সংখ্যা ৪০০০ আর নারীর সংখ্যা ৩০০। অবশেষে ১৮৩৯ সালে বিশপ ড্যানিয়েল উইলসনের উদ্যোগে ১০০০ জনের প্রার্থনার সুব্যবস্থাসহ সেন্ট পল্স ক্যাথিড্রাল তৈরি হতে সাহেবদের খ্রিস্টমাস মাস্এ অংশগ্রহণ সম্ভব হল। নিজেদের দেশ থেকে পাঁচ হাজার মাইল দূরে কলকাতায় ইউরোপীয়রা এখানকার হিন্দুদের উৎসব পালনের ধরনকেই আপন করে নিয়েছিলো। বাড়ির দরজার দুপাশে কলাগাছ লাগিয়ে জানলায় আর দরজায় ফুলের মালা ঝুলিয়ে বাড়ি সাজাত সাহেবরা। বাড়ির ভৃত্য থেকে দেশি ব্যবসায়ী— সবাই আসত ফল, মাছ ইত্যাদি উপহার নিয়ে।

ইংরেজদের প্রতিপত্তি বৃদ্ধির সাথে সাথে শহরে খ্রিস্টমাসের ঘটা আর সমারোহ বেড়েই চলল। সকাল শুরু হত গভর্নরের দেওয়া এলাহি প্রাতরাশের সাথে। দিন গড়ালে ডিনার বল্ আর অবশেষে সাপার। গির্জার পাদ্রি থেকে কোর্টের বিচারপতি— সবাই গভর্নরের খ্রিস্টমাস পার্টি সফল করার জন্যে কোমর বেঁধে নেমে পড়ত সেইদিন। বলা বাহুল্য, গভর্নরের ডিনার বল্-এ হাজির থাকত শহরের সব মাথারা, সেখানে নেমন্তন্ন পেলে তবেই শহরে কুলীন বলে মান্য করা হত। একই রকম জাঁকজমক নিয়ে শহরে নতুন বছরকে আহ্বানের জন্যে নিউ ইয়ার্স পার্টির ব্যবস্থা করতেন গভর্নররা। ১৭৮৬ থেকে ১৭৯৩ অবধি বাংলার গভর্নর থাকা লর্ড কর্নওয়ালিস রীতিমতো মিতব্যয়ী ছিলেন, কিন্তু তাঁর নিজের ওপরে আরোপ করা নির্দেশাবলী ফুৎকারে উড়ে যেত বছরের শেষ দিনে দাঁড়িয়ে পরের বছর আসার আনন্দে। এইদিন তিনি তাঁর সমস্ত অতিথিকে ফরাসিদেশ থেকে আমদানি করা ক্ল্যারে খাওয়াতেন। কেমন হত এই অনুষ্ঠানগুলো? ১৮৩৮ সালে লর্ড ব্রেবোর্ন তাঁর খ্রিস্টমাস বল্ পার্টিতে ১৪০ টা নিমন্ত্রণপত্র বিলি করেছিলেন। আর সেই অনুষ্ঠান বাবদ কেনা হয়েছিল– ৮৫০ ডিম, ৮০০ লেবু, ১৮০ কমলালেবু, ১৫ টা কলার কাঁদি, ৭০ পাউন্ড মাখন, ২০ পাউন্ড ক্রিম, ৩৩০ রোস্ট মুরগি, ৭৮ টিন ফল, ৪৩ বোতল লেমনেড, ৫৫৮ লিটার শ্যাম্পেন, ৩৩ বোতল ব্র্যান্ডি, ১২০ বোতল লেমনেড, ৪৩০০ ভার্জিনিয়া সিগারেট, ১১০০ টার্কিশ সিগারেট, ২৮৫ চুরুট! এগুলো কিনতে গিয়ে সেই যুগে খরচ হয়েছিলো ৫২৯৬ টাকা, যার মধ্যে শুধু মদ আর সিগারেট/চুরুটে ৪২০৮ টাকা! শুধু উদযাপন নয়, কিছু দানখয়রাতও করা হত এই সময়ে। ১৮০০ খ্রিস্টাব্দে দুঃস্থ ইউরোপীয়দের জন্যে একটা ফান্ড তৈরি হয় যার টাকা ৩৯ জন ইউরোপীয় বিধবা আর ১০৬ জন কলকাতার পর্তুগীজদের মধ্যে বিলি করা হয়।

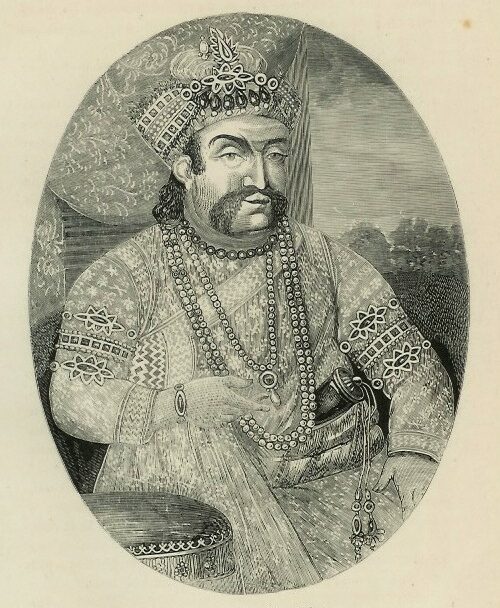

মহরম শিয়া মুসলমানদের কাছে শোক পালনের দিন। আর বাংলায় মুসলিম শাসকরা চিরকালই শিয়া ছিলেন, আর প্রজারা সুন্নি। নবাবের শোকের দিন তাঁর অন্নে প্রতিপালিত প্রজারাও শোক করবে, সেটাই স্বাভাবিক; সেইভাবেই বাংলার গ্রামে সুন্নি মুসলমান প্রজারা মাতম্ করত, দুলদুল নিয়ে বেরত আর জারি গান গাইত গ্রামের পথে। নবাব ওয়াজেদ আলি শাহ্ যখন কলকাতায় এলেন ১৮৫৬ সালে, তিনিও ছিলেন শিয়া মুসলমান, তাই তাঁর সঙ্গে আসা প্রজারা শহরে এসে মহরমের মাতম আর শোকগাথা শুরু করল। নবাবের কৃষ্টি তাঁকে শিখিয়েছিল শোক ব্যক্তিগত, তাই উনি সচেষ্ট থেকেছেন তাঁর প্রজারা, পরবর্তীকালে তাঁর অন্যান্য ধর্মাবলম্বীরা যেন এই শোকপালন নিজেদের মহল্লাতেই সীমাবদ্ধ রাখেন। তাই সার্কুলার রোডের পূর্ব দিকে কয়েক জায়গায়, তিলজলা-গোবরা আর দক্ষিণ পশ্চিম কলকাতার প্রান্তে মেটিয়াবুরুজের মতো কলকাতার নির্দিষ্ট কিছু এলাকার বাইরে মহরমের শোকযাত্রা দেখা যেত না পুরনো কলকাতায়।

হিন্দুরা বহু ঈশ্বরবাদে বিশ্বাসী, কিন্তু উপাসনা করে একা। অপরদিকে ইসলামধর্মীরা এক ইশ্বরে বিশ্বাসী, কিন্তু উপাসনা করে থাকে একসাথে। কলকাতায় মুসলমান পরব উদযাপন নিয়ে তথ্য তালাশ করতে গিয়ে এক বিস্তীর্ণ পথ ভ্রমণের অভিজ্ঞতা হল। উনবিংশ শতাব্দীর কলকাতার মুসলমানদের কাছে ও দেশের অন্যান্য প্রান্তের মুসলমানদের কাছে আজকের ঈদ-উল-ফিতর ছিল রমজানের ঈদ। এক মাস ধরে উপবাস করে শুদ্ধাচার করে কলকাতার সে যুগের মুসলমানদের অনেককে চাঁদ দেখার পর কান্নায় ভেঙে পড়তে দেখা যেত— কারণ এই এক মাস ধরে অর্জিত শুদ্ধি আগামী এগারো মাসের মধ্যে আবার মিশে যাবে। একসঙ্গে উপবাস ভঙ্গ করা, একসঙ্গে প্রার্থনা করার মধ্যে যে ভ্রাতৃত্ববোধ, যে সৌহাদ্য তৈরি হয়েছি, সেটা নতুন করে তৈরি হতে আরও এক বছর অপেক্ষা— আর সেই সময় হয়তো অনেকে জীবিত নাও থাকতে পারে। এক মাসের অর্জিত পুণ্য উদযাপন করতে নতুন মাসের প্রথম দিনে পরিষ্কার জামাকাপড় পরে একসঙ্গে প্রার্থনা করে আলিঙ্গন করে আবার এই মাসের জন্যে অপেক্ষা শুরু— এইভাবেই ঈদকে দেখা হত। নতুন জামা পরা সেখানে মুখ্য বিষয় ছিল না, বরং মুখ্য ছিল তিতিক্ষা। তাই অমুকের দেওয়া ইফতার বা তমুকের খাওয়া সেহ্রি’র কথা হাওয়ায় ভাসত না সেদিনের কলকাতায়। ছোটরা বড়দের কাছ থেকে ‘ঈদী’ পাওয়ার আনন্দে আর বাড়ির কর্তারা পুণ্যের দিনে দুঃস্থদের মধ্যে ‘জাকাত্’ বিতরণের আনন্দে মশগুল থাকত, কারণ একসঙ্গে উপাসনা করা ধর্মে ‘জাকাত্’ দাতা-গ্রহীতা দুজনেরই পুণ্যার্জন হত আর শহরের বিশেষ কিছু জায়গায় নিজেদের আলাদা করে রাখা একসঙ্গে থাকা মানুষগুলোর অপেক্ষা শুরু হত আরেক রমজান মাসের পুণ্যার্জনের।

পেশার তাগিদে সার্ভিস সেক্টর বিশেষজ্ঞ, নেশা আর বাঁচার তাগিদে বই পড়া আর আড্ডা দেওয়া। পত্রপত্রিকায় রম্যরচনা থেকে রুপোলি পর্দায় অভিনয়, ধর্মেও আছেন জিরাফেও আছেন তিনি। খেতে ভালোবাসেন বলে কি খাবারের ইতিহাস খুঁড়ে চলেন? পিনাকী ভট্টাচার্য কিন্তু সবচেয়ে ভালোবাসেন ঘুমোতে।

One Response

অসম্ভব ভালো লাগলো 👌 ” গতকালের কলকাতা”র পালা- পার্বণ বিষয়ে ভাসা ভাসা ধারণা ছিল। কত মূল্যবান অজানা তথ্যে সমৃদ্ধ হলাম ………