কলকাতা শহর তৈরি হওয়ার আগে থেকেই সাহেবদের আনাগোনা শুরু হয়ে গিয়েছিলো এই অঞ্চলে। আর তিনটে গ্রাম কিনে শহর পত্তনের পরে সাহেবরা আস্তানা গাড়তেও শুরু করল। কিন্তু কলকাতা তাদের কাছে অচিরেই ‘গলগাথা’ বা খুলির জায়গা হয়ে উঠল— একদিকে আরাধ্যা দেবী করোটির মালায় ভূষিতা, অপরদিকে এখানকার জল-হাওয়ায় অনভ্যস্ত ইংরেজদের কলেরা, ওলাওঠা ইত্যাদি বিভিন্ন ট্রপিক্যাল রোগের শিকার হয়ে মৃত্যুতে সাহেবদের কাছে এই নতুন শহর হয়ে উঠল বিভীষিকা। কিন্তু পেটের দায় বড় দায়। নতুন জায়গায় আমদানি অনেক, আর সেই আমদানির লোভে সাহেবদের আনাগোনা বাড়তেই থাকল। ১৭০৪ থেকে ১৭০৭, শুধু এই তিন বছরেই শহরের ১২০০ ইউরোপিয়ানদের মধ্যে ৪০০ জনের মৃত্যু হল। তাহলে কি জোব চার্নক ভুল করেছিলেন কলকাতা শহর পত্তন করে?

জোব চার্নক ১৬৫৮ সালে ভারতবর্ষে আসেন, আর প্রায় সেই সময় থেকেই পূর্ব ভারতের অন্দরে কন্দরে ঘুরে বেড়িয়েছেন তিনি— কখনও পাটনা, তো কখনও কাশিমবাজার। ১৬৮৫ সাল থেকে তিনি ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির পূর্বভারতের সর্বেসর্বা অবধি হয়ে গিয়েছেন। বাংলার এই অঞ্চলের হালহকিকত জানতেন তিনি, বর্তমানের বৈঠকখানা বাজারের গাছতলায় বসে সওদা করেছেন দিনের পর দিন। অনেক ভাবনাচিন্তা করেই এখানে তিনি শহরের পত্তন করেছিলেন। মুশকিলটা হয়েছিল, শহর পত্তনের সময় তিনি শুধু ব্যবসার কথা ভেবেছিলেন, জনবসতি গড়ে তোলার জন্য যে নিয়মগুলো মানা প্রয়োজন, যে পরিষেবাগুলো মাথায় রেখে এগোতে হয়, সেগুলো হয় তিনি জানতেন না, অথবা সেগুলোর দিকে মনোযোগ দেওয়ার আগেই তাঁর মৃত্যু হয়। তাঁর ঠিক পরেই যারা দায়িত্বপ্রাপ্ত হন, তাঁরা ব্যবসায়ী ছিলেন মাত্র, স্বপ্নদ্রষ্টা ছিলেন না। আর তার ফল বছরের পর বছর কলকাতাকে ভোগ করতে হয়েছে।

প্রাণকৃষ্ণ দত্ত বলেছেন, ১৬৮৬ সালে জোব চার্নক কলকাতায় কুঠি প্রতিষ্ঠা করলে তাঁর পূর্বপরিচিত বাঙালি, হিন্দুস্থানি, আর্মেনীয় হিন্দু-মুসলমান-খ্রিস্টান নির্বিশেষে সহযোগী ব্যবসায়ী, দালাল, গোমস্তা, পেয়াদা, দাদন দেওয়ার লোক— সবাই এখানে এসে উপস্থিত হল। এদের সাহায্যে কোম্পানির ব্যবসা আরও ফুলে-ফেঁপে উঠল। এই মানুষজনের সংখ্যা উত্তরোত্তর বেড়েই চলল, তারাও এখানে পাকাপাকিভাবে থেকে কোম্পানিকে সাহায্য করে নিজেরা দুই পয়সা কামানোর জন্যে পরিবার নিয়ে এখানে এসে থাকার জন্যে কোম্পানির কাছে জমির আবেদন করল। এইসব লোকের উপস্থিতিতে লাভ বেশি দেখে চার্নক কোম্পানির এলাকার মধ্যে পতিত জমিগুলো এদের মধ্যে বিলিয়ে দিলেন। এরাও নিজেদের পছন্দ মতো জমি নিয়ে সেখানে মাটি ফেলে নিচু জমিকে উঁচু করে বাড়ি বানাতে শুরু কর। শহর গড়ে উঠছে দেখে সাহেবরাও খুশি হয়ে খাল, নালা বন্ধ করে সরকারি রাস্তা বানাতে শুরু করল— ফলস্বরূপ নিকাশি ব্যবস্থা গেল রসাতলে। বর্ষাকালে জমা জল মাসের পর মাস আটকে থাকতে শুরু করল। আর এই জলে বাসিন্দাদের জঞ্জাল, মানুষ আর পশুদের মলমুত্র, মৃত পশু আর দরিদ্র মানুষের মৃতদেহ— সবই পচত আর সেই পচা জল বাইরে বেরতে পারত না। কয়েকবছরের মধ্যেই শহর বিভিন্ন অসুখে ছেয়ে গেল। এইবার সাহেবদের টনক নড়ল। ১৭০৪ সালে আদেশ এল, আবর্জনাতে ভরা সব দিঘি আর পুকুর বুজিয়ে দেওয়ার— আর এই জঞ্জালগুলো দিয়েই এদের বোজানো হল। এই অদ্ভুত সিদ্ধান্তে উপকারের চেয়ে ক্ষতি হল বেশি। আরও বেশি মানুষ মরতে শুরু করল। সেই মৃতের মিছিলে সাহেবদের সংখ্যাও কম ছিল না। ১৭৩৭-এর ঘূর্ণিঝড় আর ভূমিকম্প আরও সঙ্গিন করে তুলল পরিস্থিতি। জোয়ারের জলে যে আবর্জনা পরিষ্কার হয়ে যেত খাল দিয়ে, পূর্বের জলাগুলোর উচ্চতা বেড়ে গিয়ে সেটাও বন্ধ হয়ে গেল। অবশেষে অষ্টাদশ শতাব্দীর দ্বিতীয় ভাগে সাহেবরা বুঝল যে শহরের নিকাশি ব্যবস্থার প্রয়োজনীয়তা, তখন তারা রাস্তার পাশে নর্দমা বানানো আর খানিক বাদে বাদে সাঁকো বানানোয় হাত দিলো। কিন্তু তার আগেই কয়েক হাজার মানুষের জীবন চলে গিয়েছে তাদের অবিমৃষ্যকারীতার কারণে।

সেই যুগের কলকাতাকে মড়ক বারবার আক্রমণ করেছে। নবাব সিরাজদৌলার শহর আক্রমণের পরে এমন মড়ক লাগল যে সাহেবদের জন্যে ১৭০৭-এ তৈরি প্রেসিডেন্সি হাসপাতালে (বর্তমানের গার্স্তিন প্লেসে ছিল) ১৭৫৭ সালে ১৯১৯ জন রোগী ভর্তি হয়েছিল, যার মধ্যে ১৫৩ জনের মৃত্যু হয়। এই সংখ্যা থেকে সহজেই অনুমেয়, শহরের নেটিভরা কেমন সংখ্যায় মরেছিল। তাদের জন্য হাসপাতাল দূরে থাক, কোনও সুচিকিৎসার ব্যবস্থাই ছিল না সেদিনের কলকাতায়! এর পাঁচ বছর পরে ১৭৬২ সালে শহরে আবার এক মহামারী দেখা যায় আর ৫০,০০০ মানুষের মৃত্যু হয়। ১৭৭০ সালের দুর্ভিক্ষের পরের মহামারীতে ৭৬,০০০ শহরবাসীর মৃত্যু হয়। কারণ? সেই অস্বাস্থ্যকর পরিবেশ, অপরিচ্ছন্নতা, আর সুচিকিৎসার অভাব। ভাবা যায়, ১৭৭৪ সালের আগে কলকাতা শহরে কোনও সুনির্দিষ্ট শ্মশান ছিল না সাধারণ মানুষের মৃতদেহ দাহ করার জন্যে!

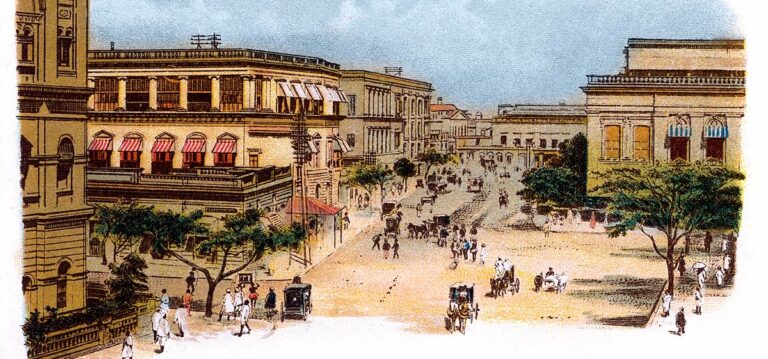

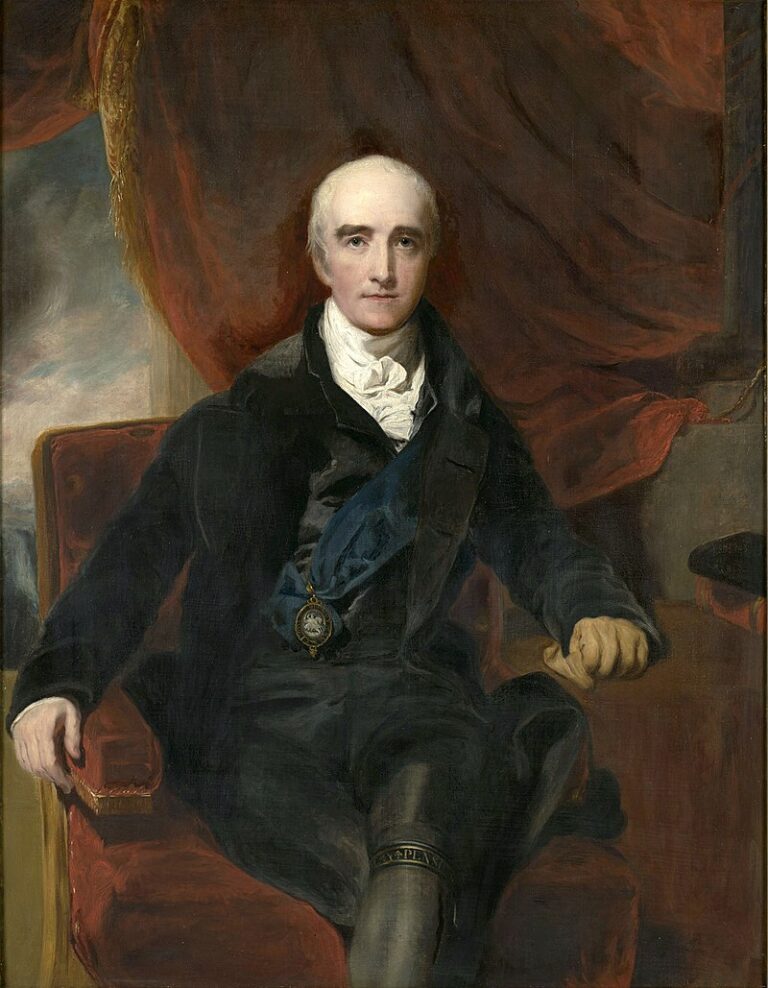

কলকাতা শহরের উন্নতির প্রয়োজনীয়তা নিয়ে ব্রিটিশ রাজপুরুষদের মধ্যে প্রথম পদক্ষেপ নেন ওয়েলেস্লি। মাত্র সাত বছর, ১৭৯৮ থেকে ১৮০৫, গভর্নর জেনারেল থেকেছেন তিনি। শহর তৈরি হওয়ার একশো বছর পরে তিনিই প্রথম কলকাতার উন্নতি নিয়ে ভেবেছিলেন। তার প্রধান কারণ যদিও ব্রিটিশ সাম্রাজ্যে ভারতবর্ষ ততদিনে ব্রিটেনের পরে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ রাজ্য হয়ে উঠেছে ব্রিটিশদের কাছে আর সেই ভারতবর্ষের রাজধানী কলকাতা। দায়িত্ব বুঝে নিয়ে ওয়েলেস্লির আদেশেই কলকাতায় প্রথম সাধারণ মানুষের সুবিধার্থে রাজপথ সার্কুলার রোড তৈরি শুরু হয় ১৭৯৮ সালেই। তাঁর বিখ্যাত ‘মিনিট্স অন ক্যালকাটা’-এ ওয়েলেস্লি লিখেছিলেন ‘একটা শহরের চেহারা আর তার সৌন্দর্য সেই শহরের স্বাস্থ্য, সুরক্ষা আর সুবিধার সাথে অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত। প্রতিটি উন্নতির পদক্ষেপ সেই শহরের মধ্যে শৃঙ্খলা আনবে আর শহরের মহিমা গৌরবান্বিত করবে তার রাস্তা-ঘাট-বন্দর-ভবন আর সাধারণ মানুষের বাসস্থানের মাধ্যমে, আর তার সাথে পরিবেশ উন্নত করবে।’ ওয়েলেস্লি যদিও ১৮০৫ সালে কলকাতা থেকে চলে যান, তাঁর ভাবনাচিন্তার রেশ থেকে যায় এই শহরে আর তার ফল ১৮১৭ সালে শহরে লটারি কমিটি গঠন। লটারির মাধ্যমে পয়সা জড়ো করে এই কমিটি কলকাতার সবচেয়ে পুরনো রাস্তা চিৎপুর রোড আর নতুন তৈরি সার্কুলার রোডের মাঝে ওয়েলিংটন থেকে কর্নওয়ালিস স্ট্রিট তৈরি, স্ট্র্যান্ড রোড, টাউন হল নির্মাণ, সাধারণ মানুষের পানীয় জলের সমস্যা মেটাতে হেদুয়া খননের মতো অনেক কাজ করেছে ১৮৩৭ অবধি তার আয়ুকালের মধ্যেই।

কলকাতার মানুষের স্বাস্থ্য-সচেতনতা নিয়ে মহেন্দ্রনাথ দত্ত সুন্দর বর্ণনা দিয়েছেন তাঁর ছোটবেলার স্মৃতি-রোমন্থনের সময়ে। লোকে রান্না বা অন্য কাজের জন্যে পাতকুয়োর জল ব্যবহার করত, অবস্থাপন্ন মানুষের বাড়িতে তিনটে পাতকুয়ো থাকত— রান্নাঘরের কাছে একটা, ভেতরের উঠোনে একটা আর সদরবাড়িতে একটা। কুয়োতে কচ্ছপ রাখা থাকত, কারণ তারা পোকা খায়। পোকা খেয়ে জল পরিষ্কার রাখবে কচ্ছপ, এই ছিল ধারণা। কিছু জায়গায় ব্যাঙ রাখা থাকত কারণ তারাও পোকা খায় বলে। পানীয় জল আসত হেদুয়া থেকে। আর থাকত দুই বিশাল জালা ভর্তি গঙ্গা জল। সেই জল পান করতেন বাড়ির অনেকে, কারণ গঙ্গার জলে পোকা হত না বলে। পলতা বা টালার জলের কল বসার আগে গঙ্গার জলকেই শুদ্ধ আর পানের উপযুক্ত মনে করা হত। রাধারমণ মিত্র সেই সময়ের গঙ্গার জলের এক মনোজ্ঞ চিত্র এঁকেছেন তাঁর লেখায়, যা থেকে কলকাতার মহামারীর কারণ পরিষ্কার বোঝা যায়। নিমতলা আর কাশী মিত্র ঘাটের চিতার ছাই সরানো এক সমস্যা ছিল। তাই নৌকো করে দুই শ্মশানের ছাই নদীর ভাটিতে নিয়ে গিয়ে জলে ফেলে দেওয়া হত। এছাড়া শুধু অবস্থাপন্নদের বাড়িতে আলাদা মলত্যাগের জায়গা থাকত। সাধারণ বস্তিবাসীরা ‘কমন টয়লেট’ ব্যবহার করত, কিংবা মেথর-টাট্টিতে যেত (আমাদের বর্তমান সুলভ কমপ্লেক্সের প্রাচীন সংস্করণ, অবস্থাপন্ন মেথররা যার মালিক হত)। বাবুদের বাড়ির বর্জ্য, মল ইত্যাদি পরিষ্কার করত মেথরে আর বিনিময়ে তারা মাস-মাইনে পেত। এইসব বিষ্ঠা প্রথমে এক ডিপোতে জমা করা হত, যার নাম ছিল ‘টোলা মেথর ডিপো’। সেখান থেকে এই ডিপোর বিষ্ঠা নিয়ে যাওয়া হত পুরনো টাঁকশালের কাছে ‘বিষ্ঠা ঘাট’-এ। কলকাতা কর্তৃপক্ষ সেখানে কিছু নৌকার ব্যবস্থা রেখেছিল। সেই নৌকায় করে ভাঁটিতে নিয়ে গিয়ে রোজ টন টন বিষ্ঠা জলে ফেলে দেওয়া হত। ‘এই কারণেই যখন কল বসিয়ে কলকাতার পানীয় জল সরবরাহের প্রস্তাব হয় তখন খাস কলকাতার মধ্যে সে কল না বসিয়ে কলকাতা থেকে ১৬-১৭ মাইল উজানে পলতায় বসানো হল, সেখানে গঙ্গা থেকে অপেক্ষাকৃত বিশুদ্ধ জল পাওয়া যাবে বলে।‘

কলকাতায় একের পর এক মহামারী শুধু কি সাহেবদের ঔদাসীন্যর ফল? নাকি, সোয়া-শো বছর আগে অবধি কলকাতা গ্রামই থেকে গিয়েছিল মানসিকতায়— নামেই শহর হয়েছিল!

পেশার তাগিদে সার্ভিস সেক্টর বিশেষজ্ঞ, নেশা আর বাঁচার তাগিদে বই পড়া আর আড্ডা দেওয়া। পত্রপত্রিকায় রম্যরচনা থেকে রুপোলি পর্দায় অভিনয়, ধর্মেও আছেন জিরাফেও আছেন তিনি। খেতে ভালোবাসেন বলে কি খাবারের ইতিহাস খুঁড়ে চলেন? পিনাকী ভট্টাচার্য কিন্তু সবচেয়ে ভালোবাসেন ঘুমোতে।

2 Responses

এক কথায় অসাধারণ ও অনবদ্য। পরবর্তী অধ্যায়ের অপেক্ষায় রইলাম

Darun laglo.Onek kichhu janlam.Many thanks, Pinaki.Please continue.