আজকের কলকাতা শহরের খুব ব্যস্ত এক রাস্তার দুই পাশে গাছের সারি ছিল— সেই রাস্তা দিয়ে গাড়ি চালানো এক অনুপম অভিজ্ঞতা ছিল। কেউ গাছগুলোকে না কাটলেও যখন রাস্তা সম্প্রসারণের প্রয়োজন এল, দুই দিকের গাছগুলো মরে যেতে লাগল, প্রকৃতি-প্রেমীদের আপত্তি করার কোনও সুযোগই রইলো না। অনেক দিন পরে জানা গিয়েছিল সেই গাছগুলোকে ইঞ্জেকশন দেওয়া হয়েছিল— তাতেই মৃত্যু হয়েছিল গাছগুলোর।

বাংলা ছায়াছবিতে দূর রাজ্যে জন্মানো, জন্মসূত্রে বাঙালি জামাইয়ের বিয়ের রাতের অবিস্মরণীয় ডায়লগ— “শ্বশুরটা কোথায় আছে” —মনে আছে? রাজস্থানের এক ইস্কুলের প্রিন্সিপাল বা এক এয়ারলাইন্সের কলকাতা আধিকারিক যখন লাহোরের বাঙালি, খুব অবাক হয়েছিলাম। রাজনীতিক হেমবতী নন্দন বহুগুণা (যার আসল পদবী গঙ্গোপাধ্যায়), অভিনেতা অশোককুমার থেকে শুরু করে প্রেমাঙ্কুর আতর্থীর ‘মহাস্থবির জাতক’-এ দিদিমণির বাবা, অথবা সাহিত্যিক শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায় বা বনফুল— এদের সূত্রে ‘প্রবাসী বাঙালি’ শব্দটার সঙ্গে বাল্যকাল থেকেই সবার পরিচয়। ‘প্রবাসী’ শব্দের অর্থ যদি বিদেশে বাস করা হয়, এঁদের কি ‘প্রবাসী বাঙালি’ বলা যায়? নাকি শুধুই বাঙালি, কারণ এঁদের বাপ-ঠাকুর্দারা ব্যবহারজীবী ছিলেন, পেশার তাগিদে বাংলার বাইরে গেলেও বেঙ্গল প্রভিন্সের মধ্যেই থেকেছেন!

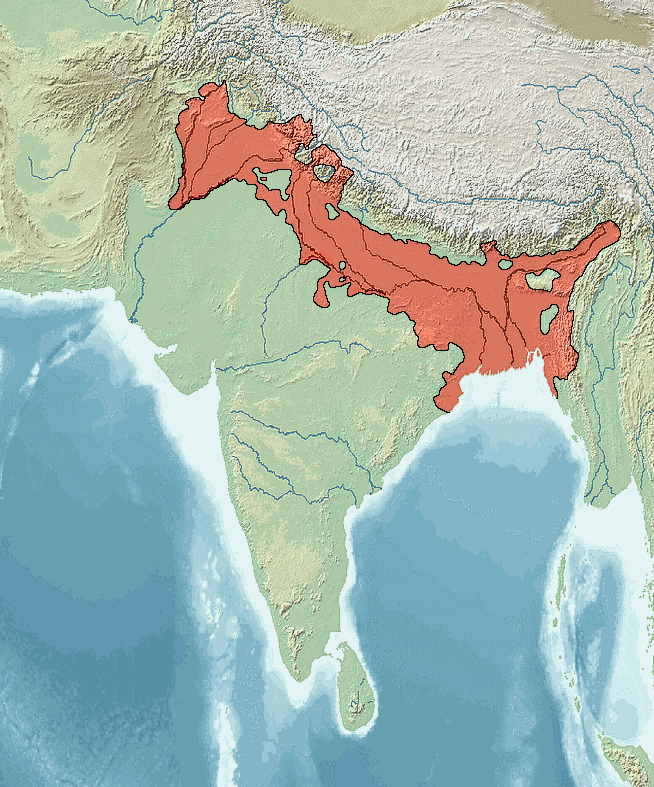

ইতিহাসের পাতায় কলকাতা শহরের গুরুত্ব কতটা, তলিয়ে দেখতে গেলে আগে জানা দরকার, উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম ভাগ অবধি বাংলার ভৌগলিক সীমা কতটা ছিল। ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি তাদের প্রশাসনিক সুবিধের জন্য ভারতবর্ষকে তিনটে রেসিডেন্সিতে ভাগ করেছিল— মাদ্রাজ রেসিডেন্সি, বোম্বে রেসিডেন্সি আর বেঙ্গল রেসিডেন্সি। এই তিন রেসিডেন্সির প্রাণকেন্দ্র ছিল কলকাতা, শাসনব্যবস্থা ছিল এখানেই। বেঙ্গল রেসিডেন্সির মধ্যে পড়ত অবিভক্ত ভারতবর্ষের কাশ্মীর, পাঞ্জাব, রাজপুতানা, উত্তরপ্রদেশ, মধ্য ভারত, বিহার, ঝাড়খণ্ড, উড়িষ্যা, সমগ্র বাংলা, আসাম আর বর্মা। সেই বিশাল বঙ্গের অঙ্গহানি শুরু হয় সিপাহী বিদ্রোহের অব্যবহিত পরেই। ১৮৭৭ সালের মধ্যে, মানে মাত্র কুড়ি বছরের মধ্যে বাকি সমস্ত অঞ্চলকে বেঙ্গল রেসিডেন্সি থেকে আলাদা করে দেওয়া হয়। বেঙ্গল রেসিডেন্সির ভৌগলিক সীমানার মধ্যে থেকে যায় শুধু আজকের দুই বাংলা, বিহার, ঝাড়খণ্ড আর উড়িষ্যা। ১৯০৫ সালে বাংলাকেও দুই ভাগে ভাগ করে দেওয়া হল, আর ১৯১২ সালে উড়িষ্যা আর বিহারকে আলাদা করে দেওয়া হল। সেদিনের বেঙ্গল রেসিডেন্সি থেকে আজকের পশ্চিমবঙ্গ হওয়ার পথে কলকাতার গুরুত্ব ধাপে ধাপে কমছিল, তবু দেশের রাজধানী ছিল বলে গরিমা থেকে গিয়েছিল। ১৯১১-তে রাজধানী দিল্লিতে স্থানান্তরিত করে কলকাতার গরিমাতেও আঘাত করা হল।

যদি মনোনিবেশ করে এই ঘটনাক্রমকে দেখা যায়, এটা পরিষ্কার হয়ে যায় যে কলকাতার গুরুত্ব কমিয়ে দেওয়া কোনও বিচ্ছিন্ন ঘটনা নয়, সুপরিকল্পিতভাবে এটা সাজানো হয়েছিল। ১৮৩৬ সালে আগ্রা ডিভিশন চালু করা হয় আর ১৮৫৩ সাল থেকে বাংলা আর আগ্রা দুটো জায়গাতেই দুই লেফটানেন্ট গভর্নর বহাল করা হয়। ১৮৬৬ সালে ‘স্টার অফ ইন্ডিয়া’ অনুষ্ঠান, যেখানে রাধাকান্ত দেবকে ‘নাইট কমান্ডার অফ দ্য মোস্ট এক্জলটেড অর্ডার অফ দ্য স্টার অফ ইন্ডিয়া’ সম্মান প্রদান করা হয়, সেই অনুষ্ঠান রাজধানী কলকাতায় হয়নি— হয়েছিল আগ্রাতে। ১৯০২ সালে প্রিন্স এডওয়ার্ডের রাজ্যাভিষেক উপলক্ষ্যে দরবার বসেছিল দিল্লিতে, রাজধানী কলকাতাতে নয়। ধাপে ধাপে কলকাতা থেকে রাজধানীর পাট ওঠানোর কাজ শুরু হয়ে গিয়েছিল ১৯১১ সালের অনেক দিন আগেই।

কলকাতায় জয়েন্ট স্টক ব্যাংকিং শুরু হয়েছিল ১৮০৬ সালে, মুম্বইতে শুরু হয়েছিল তার ৩৪ বছর পরে ১৮৪০ সালে। ১৯১৮ সালেও ৪৫% থেকে ৫০% ভারতীয় কোম্পানি কলকাতা থেকে তাদের যাত্রা শুরু করত, সেখানে বোম্বে থেকে শুরু করত ১৩% থেকে ১৫% মাত্র। স্টার্লিং কোম্পানিদের ৭৩% ছিল কলকাতায় আর মাত্র ১৯% ছিল বোম্বেতে। ১৯১৩ সালে ক্লিয়ারিং হাউস লেনদেন ছিল ৬৫০,৩৫,০০,০০০ টাকা; যার মধ্যে কলকাতার ছিল ৫১% আর বোম্বের ৩৩.৭%। দিল্লিতে কিছু হত না বললেই চলে। ১৯৬৫ সালে দেখা গেল কলকাতার ক্লিয়ারিং হাউস লেনদেন কমে ২৮% হয়ে গিয়েছে আর বোম্বে সেখানে বেড়ে ৩৫% হয়েছে- দিল্লির অংশও তখন আর খুব কম নেই।

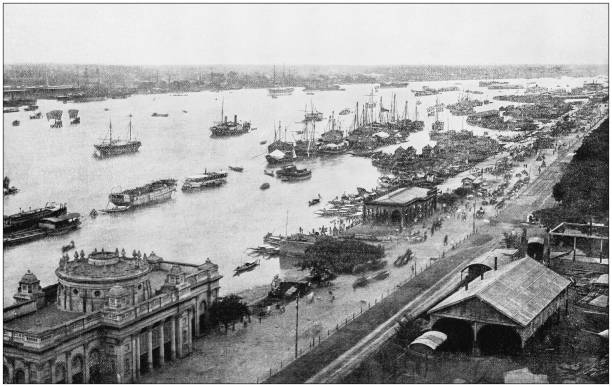

১৯৩৯ সালেও দেখা যায় কলকাতা বন্দরের আমদানি-রপ্তানি বোম্বের থেকে প্রায় ২০% বেশি। কিন্তু দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় জাপানের কলকাতা বন্দরের ওপরে বোমাবর্ষণ কলকাতা বন্দরের সুরক্ষা নিয়ে সারা বিশ্বের ব্যবসায়ীদের মনে এক প্রশ্ন তুলে দেয়, যেটার আস্থাজনক উত্তর ব্রিটিশ সরকার দিতে পারেনি, কারণ সেই সময় তারা ইউরোপের রণাঙ্গন নিয়ে ব্যস্ত। কলকাতা বন্দরের বেহাল অবস্থা বোম্বে বন্দরকে দেশের এক নম্বর হতে সাহায্য করল। কলকাতা বন্দরে পৌঁছতে যেখানে সমুদ্র থেকে ৮০ মাইল নদীপথ পার হতে হয়, বোম্বে বন্দর সেখানে সমুদ্রের বুকে আর সুয়েজ খাল থেকে তার দূরত্ব অনেক কম। রেল পরিষেবার উন্নতির ফলে দক্ষিণ ভারত আর পাঞ্জাবের সঙ্গে যোগাযোগ ব্যবস্থা বোম্বের অনেক ভালো। বোম্বে তখন কটন, বুলিয়ন আর স্টক এক্সচেঞ্জ— তিনটের সাহায্যে উন্নতি করে চলেছে। কলকাতার রপ্তানি শুধু পাট ব্যবসার সাহায্য পাচ্ছে সেই সময়। পাটের উৎপাদন হত মূলত পূর্ববাংলায়, আর জুট কারখানা ছিল কলকাতার আশেপাশে। দেশভাগের পরে সেই পাটশিল্পও স্বাভাবিকভাবেই মুখ থুবড়ে পড়ল। ১৯১৫ থেকে ১৯৪৭ সালের মধ্যে কলকাতায় ১৯২ টা ব্যাংক বন্ধ হয় আর ১১৩ টা ব্যাংক বোম্বেতে বন্ধ হয়। ১৯৪৭ থেকে ১৯৬৫ সালের মধ্যে কলকাতায় বন্ধ হয় ১৬৮ টা ব্যাংক আর সেখানে বোম্বেতে ১৩টা ব্যাংক মাত্র। ১৯৪৯ সালে কয়েক বছর আগে প্রতিষ্ঠিত রিজার্ভ ব্যাংক যখন বরাবরের মতো তাদের প্রধান কার্যালয় বোম্বেতে করল, আর কলকাতায় প্রধান কার্যালয় হিসেবে নির্দিষ্ট তাদের বাড়ি বিক্রি করে দিল, বাণিজ্যলক্ষ্মী সেদিন কলকাতা থেকে মুখ ফিরিয়ে নিলেন।

কলকাতার কাছে আরও একবার দেশের রাজধানী হয়ে ওঠার সুযোগ এসেছিল ১৯৪৭ সালে, যখন দেশভাগের সময় নেতাজীর দাদা শরৎচন্দ্র বসু, পরাধীন বাংলার মুখ্যমন্ত্রী হোসেন শহিদ সোহ্রাওয়ার্দী আর কিরণশঙ্কর রায়ের মতো নেতারা পূর্ব পাকিস্তানের বিপক্ষে গিয়ে ভারতবর্ষ, পাকিস্তান আর বাংলা নামে তিনটে দেশের পক্ষে সওয়াল করেন। তাঁদের দাবি ছিল পূর্ববাংলা আর পশ্চিমবাংলা মিলে একটা দেশ হবে বাঙালিদের জন্যে, আর সেই দেশের রাজধানী হবে কলকাতা। দেশের অনেক বরেণ্য আর আজকের শ্রদ্ধেয় রাজনীতিবিদেরা এই দাবিকে ধর্মের নিরিখে বিচার করলেন, পূর্ববাংলা আর পশ্চিমবাংলার বিধান পরিষদের দুই দফা ভোট নেওয়া হল— একটা পূর্ববঙ্গে, আর একটা পশ্চিমবঙ্গে আর তাতে ভোট দিলেন বিধান পরিষদের সদস্যরা। ঢাকায় ভোটে ১০৬ জন বাংলা বিভাজনের বিপক্ষে ভোট দিলেন আর ৩৫ জন দিলেন বিভাজনের পক্ষে। পশ্চিমবাংলার ভোটে ৫৮ জন বিভাজনের পক্ষে ভোট দিলেন আর ২১ জন দিলেন বিভাজনের বিপক্ষে। পশ্চিমবাংলার ভোটের রায়কে শিরোধার্য করে দুই বাংলার বিভাজন হল, আর কলকাতার রাজধানী হিসেবে পুনরুত্থানের সম্ভাবনা চিরকালের জন্যে চলে গেল অন্ধকারে।

কলকাতা রাজনৈতিকভাবে আগেই জৌলুশ হারিয়েছিল দিল্লির কাছে, বাণিজ্যিক গুরুত্বও হারিয়ে ফেলল বোম্বের কাছে। অ্যান্ডরিউ ইউল, বার্ড কোম্পানি, জেসপ, ডানলপ, গেস্টকিন উইলিয়াম, ব্রেথওয়েট, বার্ন কোম্পানি, মেটাল বক্সের মতো কোম্পানি হয় সরকারি মালিকানার ঘেরাটোপের মধ্যে ঢুকল নিজেদের অস্তিত্ত্ব রক্ষা করতে অথবা বন্ধ হয়ে গেল চিরদিনের মতো। লিপটন, ব্রুকবন্ড, ব্রিটানিয়ার মতো কোম্পানি কলকাতা থেকে দেশের অন্য প্রান্তে চলে গেল রাজনৈতিক অস্থিরতা থেকে নিজেদের বাঁচাতে। বিড়লা বা সিংহানিয়ার মতো কলকাতার ব্যবসার প্রাণপুরুষরা বোম্বে আর দেশের অন্যান্য প্রান্তে চলে গেল একই কারণে। আর কলকাতা— একসময়ের ‘সিটি অফ প্যালেসেস’ রয়ে গেল তার অতীত সম্বল করে। কোনও কবির কাছে যে শহর ঈশ্বরের মলমুত্র, আবার কোনও কবির কাছে স্মৃতির শহর। কোনও রাজনীতিবিদের কাছে মৃতপ্রায় শহর, আবার কারও কাছে আনন্দনগরী, আর পৃথিবীর কাছে নিছকই ভারতবর্ষের এক রাজ্যের রাজধানী হয়ে।

(প্রথম পর্ব সমাপ্ত)

*ছবি সৌজন্য: Wikipedia Commons, Istock

*তথ্য ঋণ:

Cholera, British seamen and maritime anxieties in Calcutta, c.1830s–1890s- Manikarnika Dutta

The Indian Medical Gazette, January 1903 issue

Unseen Enemy: The English, Disease, and Medicine in Colonial Bengal, 1617 – 1847 – Sudip Bhattacharya

Vital Statistics of Calcutta, Cuthbert Finch , Journal of the Statistical Society of London, Vol. 13, No. 2 (May, 1850), pp. 168-182

A Tercentenary History of Calcutta Volume II, A History of Calcutta’s Streets- P. Thankappan Nair

Crime and Urbanization- Calcutta in the Nineteenth Century- Sumanta Banerjee

কলিকাতার পুরাতন কাহিনী ও প্রথা- মহেন্দ্রনাথ দত্ত

কলিকাতা সেকালের ও একালের- হরিসাধন মুখোপাধ্যায়

কলিকাতার দর্পণ- রাধারমণ মিত্র

কলকাতার বাবু বৃত্তান্ত- লোকনাথ ঘোষ

নতুন তথ্যের আলোকে কলকাতা- হরিপদ ভৌমিক

টাউন কলিকাতার কড়চা- বিনয় ঘোষ

সেকালের কথা- জলধর সেন

কলকাতার গল্পসল্প- পূর্ণেন্দু পত্রী

লুপ্ত জীবিকা- কিন্নর রায়

ঐতিহাসিক অনৈতিহাসিক- শ্রীপান্থ

মেটিয়াবুরুজের নবাব- শ্রীপান্থ

কলিকাতার ইতিবৃত্ত- প্রাণকৃষ্ণ দত্ত

পুরানা লখনউ- আবদুল হালিম শরর

স্বদেশচর্চা লোক – বাংলার শ্মশান ও গোরস্থান ১ ও ২

কলিকাতার রাজপথ সমাজে ও সংস্কৃতিতে- অজিত কুমার বসু

নিমতলাঃ পথ-ঘাট- প্রবাদপুরুষ-পুরাকীর্তি- দেবাশীষ বসু, কৌশিকী জুলাই ১৯৯৬ সংখ্যা

কেওড়াতলা মহাশ্মশানঃ বিন্যাস-লিপি-স্মারকস্থাপত্য- ইন্দ্রজিৎ চৌধুরী, কৌশিকী জুলাই ১৯৯৬ সংখ্যা

Atlas of the City of Calcutta and its Environs- Anil Kumar Kundu & Prithvish Nag, National Atlas and Thematic Mapping Organization

https://www.getbengal.com/details/of-bagans-and-bazaars-old-calcutta-and-its-place-names

https://www.telegraphindia.com/my-kolkata/places/lalbazar-shyambazar-bowbazar-jagubazar-and-more-the-history-behind-the-names-of-kolkatas-many-old-markets/cid/1874655

https://www.getbengal.com/details/why-is-india-s-largest-paper-market-named-baithakkhana-bazar-getbengal-story#:~:text=According%20to%20legend%2C%20Charnock%20met,the%20adjoining%20road%20as%20well.

https://indianexpress.com/article/research/streetwise-kolkata-creek-row-a-creek-that-could-have-lent-the-city-its-name-7305838/

https://scroll.in/magazine/827477/the-invisible-cemeteries-of-kolkata-and-where-you-can-find-them#:~:text=Located%20on%20the%20south%2Dwestern,site%20of%20the%20Apeejay%20School.

http://double-dolphin.blogspot.com/2017/01/the-invisible-cemeteries-of-calcutta-kolkata.html

https://www.thecitizen.in/life/lost-monuments-of-kolkata-286805

https://www.ipgmer.gov.in/heritage#:~:text=Doors%20were%20opened%20to%20the,the%20great%20donor%20Sukhlal%20Karnani.

https://www.itihasadda.in/dwarkanath/

https://inscript.me/babu-culture-of-19th-century-kolkata

https://www.srishtisandhan.com/srishtisandhan/magazine/Content/LKIN06PKalkatarBabu.pdf

https://www.anandabazar.com/rabibashoriyo/old-folk-devotional-songs-of-kolkata/cid/1281377

https://www.livemint.com/Sundayapp/Z8DStEXICwm3MFvlE7PFXI/When-Bombay-overtook-Calcutta-A-history-of-Indias-financia.html

https://www.peepultree.world/livehistoryindia/story/living-culture/colonial-calcutta-yesteryears-yuletide

https://bangla.popxo.com/article/durga-puja-by-the-old-aristocrat-bonedi-families-in-kolkata-in-bengali/

https://shobdobd.com/%E0%A6%95%E0%A6%B2%E0%A6%BF%E0%A6%95%E0%A6%BE%E0%A6%A4%E0%A6%BE%E0%A6%B0-%E0%A6%A6%E0%A7%81%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%97%E0%A6%BE%E0%A6%95%E0%A6%A5%E0%A6%BE/

https://www.cambridge.org/core/journals/journal-of-asian-studies/article/abs/munshis-and-their-masters-the-organization-of-an-occupational-relationship-in-the-indian-legal-system/50A5768E4307D38BDB08CB86EB2F11E8

https://www.peepultree.world/livehistoryindia/story/living-culture/kolkatas-greeks-a-fading-memory

https://www.indianarrative.com/india-news/armenians-in-kolkata-a-living-legacy-17969.html

https://double-dolphin.blogspot.com/2014/02/nakhoda-muslim-cemetery.html

https://www.musingsofbri.com/post/the-lost-and-fading-professions-of-bengal-part-1

https://www.kolkataonwheels.com/story-details/115

পেশার তাগিদে সার্ভিস সেক্টর বিশেষজ্ঞ, নেশা আর বাঁচার তাগিদে বই পড়া আর আড্ডা দেওয়া। পত্রপত্রিকায় রম্যরচনা থেকে রুপোলি পর্দায় অভিনয়, ধর্মেও আছেন জিরাফেও আছেন তিনি। খেতে ভালোবাসেন বলে কি খাবারের ইতিহাস খুঁড়ে চলেন? পিনাকী ভট্টাচার্য কিন্তু সবচেয়ে ভালোবাসেন ঘুমোতে।

One Response

Thank you for the auspicious writeup. It in fact was a amusement account it. Look advanced to far added agreeable from you! However, how can we communicate?