শুরুর কথা

তিনটে গ্রাম নিয়ে কলকাতা (old Kolkata) পত্তনের পর নতুন জায়গায় সাহেবদের সংখ্যা বাড়তে থাকল, আর তার সাথে বাড়তে লাগল সাহেবদের সেবা করার জন্যে দেশি লোকের সংখ্যা — সে সাহেবদের অধীনে থেকে তাদের মুনাফা বাড়াতে সাহায্য করেই হোক, বা সাহেবদের বাড়িতে ভৃত্যের কাজ করে। যারা সাহেবদের ব্যবসা বাড়াতে সাহায্য করল, তারা সাহেবদের আনুকূল্যে শহরেই নিজেদের জমিদারি স্থাপন করার সুযোগ পেয়ে বিশাল টাকা কামাতে শুরু করল। কিন্তু ভৃত্যদের নিজেদের ভাগ্য ফেরানোর সৌভাগ্য হল না। উল্টে যখন তারা নিজেদের মাইনে বাড়ানোর দাবি করল, সাহেবরা আইন প্রণয়ন করে সেই মাইনে বাড়ানোর দাবি বা বেশি মাইনে পেলে চাকরি বদলকেও দাবিয়ে দিল। এছাড়া সেখানে কোনও বেচাল হলেই জেল-হাজত আর বেত দিয়ে প্রহার জুটতো তাদের।

কেমন ছিল সেই যুগের অপরাধ আর শাস্তি? ডসন নামে এক সাহেব তার মশালচি টিটুর নামে অভিযোগ আনে মোমবাতি চুরির— তাই টিটুর কপালে দশ ঘা বেত জুটেছিল। সেজ নামে এক সাহেব তার ভৃত্য খোদাবক্সের বিষয়ে অভিযোগ এনেছিল মাইনে অগ্রিম নেওয়ার আর কাজে গাফিলতির, আর পিয়ারী নামে মেথরানীর বিষয়ে খালি সুগন্ধির শিশি এক দোকানে বিক্রি করার। এই নালিশের শাস্তিস্বরূপ খোদাবক্সকে দশ ঘা জুতো মারা হয় আর পিয়ারীকে পাঁচ ঘা বেত মারা হয়। এতেও ক্ষান্ত না দিয়ে তাদের মুখে কালি মাখিয়ে গরুর গাড়িতে চড়িয়ে শহর ঘোরানো হয় ঢোল পিটিয়ে তাদের অপরাধ ঘোষণা করতে করতে। সেই সময়ে ক্রীতদাস প্রথা পুরো দমে ছিল কলকাতায়, আর তার সঙ্গে ছিল ক্রীতদাস কেনাবেচাও। বাগবাজার, আহিরীটোলা, নিমতলা আর চিৎপুর ঘাটে সেই সময় আফ্রিকা, দক্ষিণপূর্ব এশিয়া আর ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে আসা ক্রীতদাসের রীতিমতো হাট বসত। তাদের ক্ষেত্রেও আইন ছিল একই রকম— পালিয়ে গিয়ে ধরা পড়লে চরম শাস্তি। হাজতে অপরাধীদের জন্যে দুই প্রকার ব্যবস্থা ছিল— সাদা চামড়ার অপরাধীদের জন্যে ছিল ফার্স্ট ক্লাস, সেখানে কিছু সুযোগ সুবিধে থাকত।

রক্ষক ভক্ষক

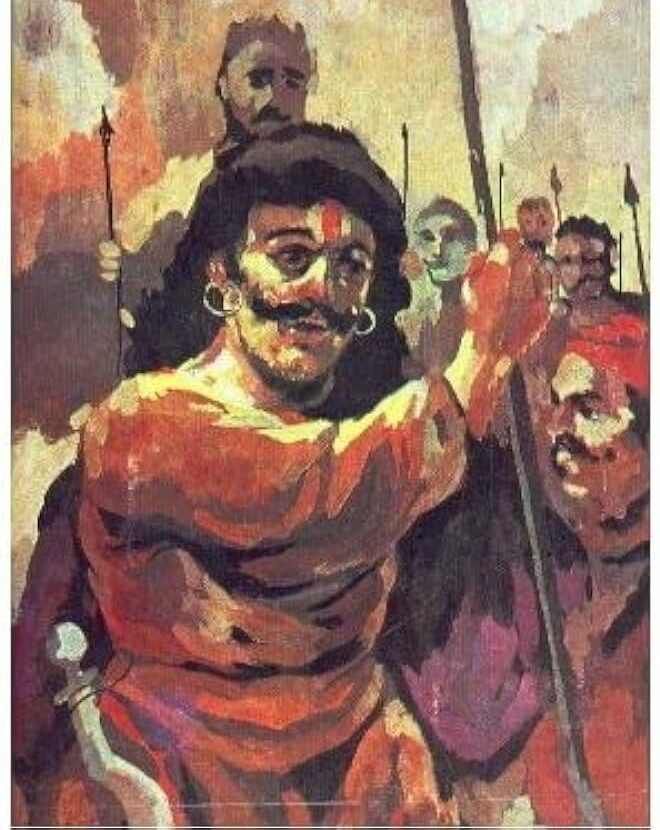

শহর পত্তনের পর যখন একটা সুরক্ষা-কবচের প্রয়োজন হল, যাঁদের হাতে দায়িত্ব ন্যস্ত হল, দেখা গেল তারাই সবচেয়ে বড় অপরাধী। ওয়ারেন হেস্টিংস যেমন একদিকে গরিব চাষিদের ওপরে করের বোঝা চাপিয়ে বাংলায় মন্বন্তরের কারণ হয়েছিলেন আর বাংলার গভর্নর জেনারেল হওয়ার জন্যে ঘুষ দিতে উদারহস্ত হয়েছিলেন, তাঁর বিরুদ্ধে আওয়াজ তোলা ফ্রান্সিস বেকন ছিলেন এক মস্ত জুয়াড়ি। কোর্টের বিচারপতি ইম্পে পারিতোষিকের বিনিময়ে মহারাজ নন্দকুমারকে ফাঁসির আদেশ দিয়েছিলেন। বাংলায় বিভিন্ন নদীর ওপরে সেতু বানানোর জন্যে ৪,২০,০০০/- কোম্পানি থেকে মঞ্জুর হলেও তিনি আর তাঁর দোসর হেস্টিংস বর্ধমান মহারাজার মনোনীত সেতু বানানোর লোকদের ২৫,০০০/- দিয়েছিলেন আর বাকি টাকা আত্মসাৎ করেছিলেন। সাহেবদের মনোনীত দেশি আমলারা এই অপরাধ জগতে আরও সরেস ছিলেন। গোবিন্দরাম মিত্র, যাকে ব্ল্যাক জমিদার বলত ব্রিটিশরা আর যার হাতে উত্তর কলকাতার আইনের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছিল, তিনি তাঁর পাইক-বরকন্দাজদের সাহায্যে নিয়মিত ‘তোলা’ তুলতেন ব্যবসায়ীদের আর নগরবাসীদের কাছ থেকে আর দিতে অস্বীকার করলে রীতিমতো মারধোর করতেন। সেইসময়ের কলকাতায় যে আঠেরোটা বাজার ছিল, সেই বাজারের মালিকানার নিলাম করতেন নিজের বাড়িতে বসে। নিজের প্রতাপ দেখিয়ে সস্তায় বাজার কিনে চরা দামে বাজার বিক্রি করে মুনাফা কামাতেন। তাঁর বিষয়ে বিভিন্ন হিসেবের গোলমাল নিয়ে যখন তদন্ত হয় আর কাগজপত্র চাওয়া হয়, তিনি জানান অর্ধেক কাগজ ১৭৩৭-এর ঘূর্ণিঝড়ে উড়ে গিয়েছে আর বাকি কাগজ উইপোকায় খেয়ে নিয়েছে। এরপরেও তাঁর শাস্তি হয় না, কারণ যারা তদন্ত করছিল তিনি তাঁদের ঘুষ দিয়ে বশে এনে ফেলেছিলেন।

ব্ল্যাক

আগে শহরের অপরাধজগত মূলত দুই ভাগে বিভক্ত ছিল। উত্তর কলকাতা বা ব্ল্যাক টাউনে সাহেবদের বাঙালি নায়েব, গোমস্তা, মুন্সীরা নিজেদের প্রাসাদোপম বাড়ি বানিয়েছিল। আর বর্তমান কলকাতার মধ্য-ভাগে দক্ষিণ ঘেঁসে ওয়াইট টাউন যেখানে সাহেবদের বাস। এই দুই টাউনের অপরাধীদের মধ্যে যোগাযোগ থাকলেও তারা একে অপরের এলাকায় রোজগার করতে যেত না, চৌরঙ্গীর জঙ্গল যদিও ছিল দুই পক্ষেরই শিকার-ভূমি। কিন্তু দেশের রাজনৈতিক পালাবদলের সাথে কলকাতার অপরাধ জগতের কিছু বিন্যাসগত পরিবর্তন এল। কলকাতার আর দেশের বিভিন্ন স্তরের অপরাধীদের সঙ্গে বিশ্বের বিভিন্ন কোণ থেকে ব্রিটিশ শাসনে ভারতবর্ষের রাজধানীতে নিজেদের ভাগ্য বদলাতে আসা অপরাধীদের মধ্যে এক সখ্যতা স্থাপন আর মেলবন্ধন ঘটল। এই সময়ে বিভিন্ন স্তরের অপরাধী কলকাতায় জড়ো হতে শুরু করে। ব্ল্যাক টাউনে প্রথম স্তরে বাংলার বিশেষত কলকাতার পুরনো পেশাদার ডাকাত আর তাদের বংশধরেরা দাপিয়ে বেড়াত। ডালহৌসির আনা চিরস্থায়ী বন্দ্যবস্তের প্রকোপে অনেক জমিদারি অবলুপ্ত হওয়া আর ফলস্বরূপ সেইসব জমিদারিতে কর্মরত পাইক-বরকন্দাজদের চাকরি চলে যায়। এদের লুফে নিল সদ্য তৈরি কলকাতার নতুন অপরাধ জগতের মাথারা।

ওয়াইট

ওয়াইট টাউন অঞ্চলের অপরাধজগত ছিল মূলত সেনাবাহিনী থেকে পালিয়ে যাওয়া সৈন্য, ভাগ্যান্বেষণে আসা বিভিন্ন ইউরোপীয় আর নাবিক দিয়ে গঠিত। কলকাতার বুকের ওপরে সেনাবাহিনীর কেল্লা থাকার জন্যে সৈন্যরা সুযোগ পেলেই সেখান থেকে বেড়িয়ে পড়ত আর শহরের বিভিন্ন পানশালায় ভিড় জমাত। তাদের মাতলামি, মারপিট আর বেলেল্লাপনা দেখার অভ্যেস হয়ে গিয়েছিল শহরের মানুষের। বেশি বাড়াবাড়ি করলে খবরের কাগজে এই নিয়ে লেখা হত— এমন একটা লেখা পাওয়া যায় ৩রা নভেম্বর, ১৮২৭-এর সমাচার দর্পণে। কিছু সৈন্য সেখান থেকেই হারিয়ে যেত, আর কেল্লায় ফেরত যেত না। তাদের নামে নিয়মমাফিক শমন বেরত কিন্তু ততদিনে তারা শহরের অন্ধকারে নিজেদের লুকোতে শিখে গিয়েছে।

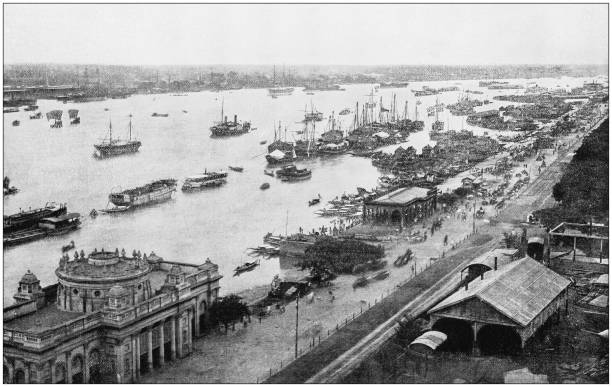

ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির দৌলতে বিশ্বের দরবারে কলকাতার নাম যত ছড়িয়ে পড়তে লাগলো, কলকাতার বন্দরের ব্যস্ততাও বাড়তে থাকলো। শিল্প বিপ্লবের দৌলতে উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে কলকাতার বন্দরে তখন ২০০ জাহাজ আর ৮০০০ জাহাজি। এই নাবিকরা ডাঙায় পৌঁছে বিভিন্ন বেলেল্লাপনায় মেতে অচিরেই সঙ্গের টাকা নিঃশেষ করে ফেলত আর তারপরে পথচারীদের সাথে হ্যাঙ্গামায় জড়াত নেশার পয়সার জন্যে।

ইংরেজদের বাণিজ্যিক সাফল্যে চোখ ধাঁধিয়ে বেশ কিছু ইতালীয়, পর্তুগিজ, স্পেনীয়রাও সেই সময় কলকাতায় এসে উপস্থিত হয়, কিন্তু মূলধনের অভাবে আর সরকারি আনুকূল্য না থাকায় প্রায় কেউই নিজেদের ভাগ্য ফেরাতে পারে না- এদিকে যা টাকা এনেছিল, তা শেষ হয়ে গিয়েছে। এই পরিস্থিতিতে তারাও চুরি রাহাজানিতে মনোনিবেশ করে বাঁচার তাগিদে।

ব্ল্যাক অ্যান্ড ওয়াইট

লালবাজারের পাশেই তখন কলকাতার চিনাদের বাস। সৈন্য, নাবিক আর ইউরোপিয় ভ্যাগাবন্ডদের কাছে এই চিনাপাড়া হয়ে উঠল নেশার তীর্থক্ষেত্র। এরা সবাই ‘আরক’-এর জন্যে সেখানে ভিড় করত আর পানশালাগুলোতে মারামারি হল্লা লেগেই থাকত। মাঝেমাঝেই সরকার থেকে সেখানে তল্লাশি হত, কিছু সাদা চামড়াকে গ্রেফতার করে কেল্লায় নিয়ে আসা হত, কিন্তু তাতে এই দোকানগুলোর ভিড় কমত না। এই লালবাজারের উত্তরে ছিল ব্ল্যাক টাউন, মানে নেটিভদের বাস। সেখানকার অপরাধীরাও জুটল সেখানে। আর অচিরেই দেশি আর বিদেশি অপরাধীরা মিশে গিয়ে এক বৃহত্তর অপরাধ জগত তৈরি করে ফেললো। যার ফলস্বরূপ, সাহেব-কলকাতায়, বাঙালি কলকাতায় ঘটতে লাগলো দুর্ধর্ষ সব ডাকাতি। ২১শে জুলাই, ১৭৯০ টার্নার নামে এক সাহেবের আলিপুরের বাংলোতে ডাকাতি হল। মার্শার নামে এক সাহেবের সাহেব-কলকাতার দক্ষিণ প্রান্তে ভবানিপুরের বাড়িতে ১৭৯৫ সালের ১ জানুয়ারি ১০০-১৫০ ডাকাতের এক দল হানা দিলো। ধনী ব্যক্তি বলে খ্যাত কলুটোলার চৈতন্য দত্ত ডাকাতদের হাতে খুন হলেন আর তাঁর বাড়ি থেকে ৬০০০/- লুঠ হল। ২৯ জানুয়ারি ১৭৯৬, দানবীর মতিলাল শীলের বাবা ধনী ব্যবসায়ী চৈতন্য শীল খুন হলেন। এই খুনের পরে বেশ কিছু অপরাধী ধরা পড়ে আর তাদের মধ্যে থেকে এক জার্মান সাহেব রাজসাক্ষী হতে রাজি হয়। তার জবানবন্দী থেকে জানা যায় এই ডাকাত দলের সদস্য সংখ্যা প্রায় ২০০ আর দলে ইতালীয়, পর্তুগিজ, অন্যান্য কিছু ইউরোপিয় ছাড়াও ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রান্তের মানুষ আছে। চৈতন্য শীলের খুনের মামলায় সরকার কড়া পদক্ষেপ নেয়, ডাকাতিতে জড়িত সমস্ত ইউরোপীয়কে তারা একে একে গ্রেফতার করতে পেরেছিল, কিন্তু দলের ভারতীয় সদস্যরা অধরাই থেকে গিয়েছিলো— কারণ তারা সাধারণ মানুষদের মধ্যে নিঃশব্দে মিশে গিয়েছিলো।

বাড়বাড়ন্ত

শহর কলকাতা ইতিমধ্যে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের দ্বিতীয় বৃহত্তম শহর হয়ে উঠেছে। শহরের জনসংখ্যা লাখে লাখে লাফাচ্ছে। ওয়েলেসলির নগরায়ন পরিকল্পনাকে মান্যতা দিয়ে আর লটারি কমিটির সহযোগিতায় কলকাতায় ১৬৩ টা ‘স্ট্রিট’, ৫২০ টা ‘লেন’ আর ৫১৭ টা ‘বাইলেন’, আর সবকটা রাস্তার প্রস্থ যোগ করলে ৫২০ কিলোমিটার হয়ে দাঁড়ায়। এই বিশাল শহরকে বেশ কিছু বছর ধরে বিভিন্ন পদ্ধতি প্রয়োগ করে আইনশৃঙ্খলাতে বেঁধে রাখার চেষ্টা চলল, কিন্তু দেখা গেলো যে ব্রিটিশ পুলিশি ব্যবস্থা বেশিরভাগ সময়েই নতিস্বীকার করছে অপরাধীদের কাছে। উল্টে সাহেব অপরাধীদের কাছে দেশি সেপাইরা মাঝেমাঝেই প্রহৃত হচ্ছে, আর ব্ল্যাক টাউনে সেপাইদের নিয়ে মশকরা হচ্ছে। আগেকার মতো ১০০-২০০ লোক মিলে আর ডাকাতি করে না, ২-৩ জন মিলে ডাকাতি করছে আর তারপর শহরে মিশে যাচ্ছে। অবশেষে ১৮৪২ সালে শহরের চিফ ম্যাজিস্ট্রেট জে এইচ প্যাটন শহরের অপরাধীদের শ্রেণীগত পার্থক্য আর অপরাধের বৈচিত্র মাথায় রেখে শহরকে তিন ভাগে বিভক্ত করে তিনটে ডিভিশন আনার প্রস্তাব আনলেন— বাঙালি এবং দেশি অপরাধীদের বিচরণক্ষেত্র চিৎপুর থেকে লালবাজারের উত্তর সীমা অবধি আপার ডিভিশন, সাদা চামড়ার সাহেব অপরাধীদের এলাকা ফোর্ট উইলিয়াম থেকে খিদিরপুর অবধি মিডল ডিভিশন, আর পাঁচমিশেলি অপরাধীদের জায়গা মধ্যবর্তী লোয়ার ডিভিশন।

এই বিশাল শহরকে বেশ কিছু বছর ধরে বিভিন্ন পদ্ধতি প্রয়োগ করে আইনশৃঙ্খলাতে বেঁধে রাখার চেষ্টা চলল, কিন্তু দেখা গেলো যে ব্রিটিশ পুলিশি ব্যবস্থা বেশিরভাগ সময়েই নতিস্বীকার করছে অপরাধীদের কাছে। উল্টে সাহেব অপরাধীদের কাছে দেশি সেপাইরা মাঝেমাঝেই প্রহৃত হচ্ছে, আর ব্ল্যাক টাউনে সেপাইদের নিয়ে মশকরা হচ্ছে।

আপার ডিভিশনের মধ্যে শহরের অর্ধেকের বেশি অংশ, সেখানে বাঙালি চাকুরীজীবী থেকে শুরু করে অবাঙালি মুটে-মজুর সবার বাস। একদিকে প্রাসাদোপম অট্টালিকার সারি আর তার পাশে বিশাল সংখ্যক বস্তি। এর মধ্যভাগে আর দক্ষিণ প্রান্তে দুই গণিকালয় আর মাঝে বিভিন্ন জায়গায় আফিম, দেশি মদ আর জুয়োর আড্ডা। এতই বিস্তৃত আর অভ্যন্তরে সেই ‘পরিষেবার’ শিরা-উপশিরা যে পুলিশ অবধি খবর পেতো না তাদের অস্তিত্ব। কোনও বড় ঘটনা ঘটলে তখন পুলিশ জানতে পারত তাদের অস্তিত্বের কথা। এর মধ্যে হিন্দু আর মুসলমানদের সহাবস্থানের মেছুয়াবাজার অঞ্চল হয়ে উঠেছিল অপরাধীদের স্বর্গরাজ্য। এর দক্ষিণ-পশ্চিমে চিনেদের বাস আর দক্ষিণ-পূর্বে হাড়কাটা গলির গণিকালয়— তাই অনেক নাবিক এখানে এসে নোঙর ফেলত বোর্ডিংহাউসগুলোতে। আফ্রিকান থেকে শুরু করে বিভিন্ন দেশের মানুষ এখানে আসত ফুর্তি করতে। মিডল ডিভিশন শুরু লালবাজারে আর শেষ কালীঘাটে। সেখানে উত্তরে অ্যাংলো ইন্ডিয়ান, মাঝে মুসলমান আর দক্ষিণে হিন্দুদের বাস। এই অঞ্চলে একদিকে সাহেবদের অট্টালিকা, আবার অন্যদিকে বিশাল বস্তি আর রঙিন দুনিয়ার হাতছানি। সাউথ ডিভিশনে হিন্দু ছিল মুষ্টিমেয়। সেখানে নবাব ওয়াজেদ আলি শাহ্র সাথে আসা বিভিন্ন পেশার মানুষ, বিশেষ করে নাচিয়ে গাইয়েদের বংশধররা তাদের বসতি তৈরি করেছিল, আর বন্দর এলাকায় ছিল ইউরোপীয় সাহেব অপরাধীদের আর নাবিকদের উৎপাত।

কমন লিংক

আপার ডিভিশনের অপরাধীদের সিংহভাগ ছিল মূলত হিন্দু আর দেশি মানুষজন। মিডলে আবার মুসলমান আর অ্যাংলো বা ইউরেশিয় অপরাধী বেশি দেখা যেত। আবার দক্ষিণে ইউরোপীয় অপরাধী বেশি ছিল সংখ্যায়। এই তিন ডিভিশনে অপরাধীদের মধ্যে জাতিগত বা ধর্মগত ফারাক থাকলেও তিন ডিভিশনেই অপরাধের একটা নতুন ভরকেন্দ্র তৈরি হয়েছিল— গণিকালয়। আপার ডিভিশনে সোনারগাজি আর হাড়কাটা, মিডল ডিভিশনে তালতলা আর কালীঘাট আর লোয়ার ডিভিশনে বন্দরের কাছে খিদিরপুর ওয়াটগঞ্জের গণিকালয়গুলো হয়ে উঠেছিল অপরাধীদের লুকনোর সবচেয়ে নিরাপদ আশ্রয়। শুধু তাই নয়, বারাঙ্গনারা এদের এতই বিশ্বাসভাজন ছিল যে বেশিরভাগ সময় চুরি বা ডাকাতির লুঠ করা টাকা আর গহনা এদের কাছে গচ্ছিত রাখত। বারাঙ্গনাদের বোলবোলাও শুধু অপরাধীদের জন্যে তৈরি হয়নি, সেই সময়ে কলকাতার বড়লোকদের মাপকাঠি ছিল এরা। বাড়ির কর্তা জমিদারবাবু রাতে থাকবেন তাদের কাছে আর সকালে বাড়ি ফিরবেন, এটাই ছিল দস্তর। আর বাবু সম্প্রদায়ের ভালোবাসার মানুষের ছাতার ছায়ায় মাথা গুঁজলে পুলিশ অবধি ধরতে সাহস পাবে না, কারণ বাবুমশাইদের হাত অনেক লম্বা আর সেই হাত থেকে অনেক সাহেব তামাক খেয়ে থাকে। কলকাতার বঙ্গসমাজের দণ্ডমুণ্ডের কর্তা, শহরে বেড়াতে আসা গ্রাম্য জমিদার থেকে শুরু করে দাগি আসামী আর ভিন দেশের নাবিক— সবার এক ‘কমন্ অ্যাজেন্ডা’ আর ‘কমন্ অ্যাড্রেস’- বারাঙ্গনাগৃহ। কিছু বারাঙ্গনার প্রতাপ এতটাই ছিল যে, কোনও তদন্তের স্বার্থে পুলিশ তাদের বাড়িতে গেলে জুতো খুলে টুপি হাতে নিয়ে ঢুকতে হত। এই গণিকালয় ঘিরে ঝামেলাও লেগে থাকত। বিশ্বাসে আঘাতের শাস্তি মৃত্যু, সে বাবুর হাতেই হোক বা কোনও দাগি অপরাধীর হাতে। কলকাতা পুলিশের গোয়েন্দা-বিভাগের জন্ম এমনই একটা খুনের রহস্য সমাধান করতে গিয়ে।

শেষ, তবু…

কলকাতার ব্রিটিশ শাসকরা কলকাতার অপরাধ জগত মুঠোয় আনতে আর নিজেদের শাসন কায়েম করতে বারবার ঠোক্কর খেয়ে বুঝেছিল যে হিন্দু আর মুসলমান এই দুই সম্প্রদায় এক হলে তাদের সমূহ বিপদ। আর এই বিশ্বাস আরও পাকাপোক্ত হয়েছিলো সিপাই বিদ্রোহের সময়। তাই ব্রিটিশ শাসকরা সুনিপুণ ভাবে দুই সম্প্রদায়ের মধ্যে ফাটল তৈরির কাজে মন দেয়। আর নিজেদের স্বার্থসিদ্ধির জন্যে কিল খেয়ে কিল চুরি করতেও পিছু পা হয় নি তারা। যে কারণে ১৮৭১ সালে কলকাতা হাইকোর্টের চিফ জাস্টিস জন প্যাক্সটর নর্ম্যান- যিনি নির্দয় ভাবে স্বাধীনতা সংগ্রামীদের শাস্তি দিতেন যখন কোর্টের সিঁড়িতে আবদুল্লা নামে এক পাঞ্জাবী স্বাধীনতা সংগ্রামীর হাতে খুন হন আর সেই অপরাধে আবদুল্লাকে ফাঁসি দেওয়া হয়, সেই খুনের আর ফাঁসির খবর বেমালুম চেপে গিয়ে ১৯০৮ এ ক্ষুদিরামের ফাঁসিকে কৌশলে সামনে আনে। কারণ, ইতিমধ্যে তাদের বিভাজন প্রক্রিয়া অনেকাংশে সফল হয়ে গিয়েছে। তাই, কলকাতার আসল অপরাধী কারা, সেটা নিয়ে একটা প্রশ্ন থেকেই যায়!

ছবি সৌজন্য: Wikipedia, Istock, Shutterstock

পরের পর্ব প্রকাশ পাবে ২১ নভেম্বর, ২০২৩

পেশার তাগিদে সার্ভিস সেক্টর বিশেষজ্ঞ, নেশা আর বাঁচার তাগিদে বই পড়া আর আড্ডা দেওয়া। পত্রপত্রিকায় রম্যরচনা থেকে রুপোলি পর্দায় অভিনয়, ধর্মেও আছেন জিরাফেও আছেন তিনি। খেতে ভালোবাসেন বলে কি খাবারের ইতিহাস খুঁড়ে চলেন? পিনাকী ভট্টাচার্য কিন্তু সবচেয়ে ভালোবাসেন ঘুমোতে।

One Response

অত্যন্ত তথ্যনির্ভর গবেষণালব্ধ একটা লেখা এই সংখ্যায় আমরা পেলাম। এমন কিছু ঘটনার কথা এখানে বিবৃত হয়েছে যা আগে কখোনও শুনিনি। যেমন আবদুল্লার কাহিনী। তালতলার কোথায় গণিকালয় ছিল? ফ্রী স্কুল স্ট্রিট কেই কি তালতলা বলা হচ্ছে? জানার ইচ্ছে রইল।