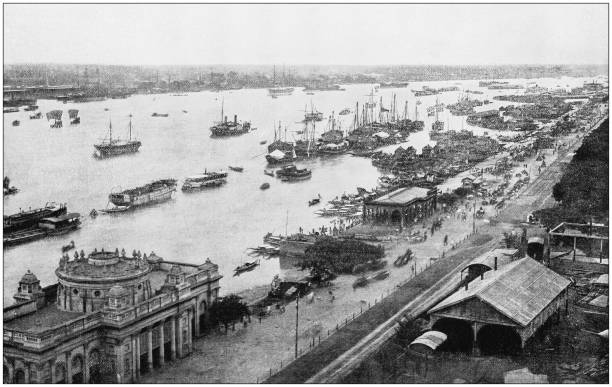

পেশা আর বর্ণ-ভিত্তিক যূথবদ্ধ জীবনযাপন, যা আমরা এদেশের গ্রামীণ জীবনে পেয়ে এসেছি আর লোকসাহিত্যে ফিরে ফিরে এসেছে— কলকাতা তার জন্মলগ্ন থেকে সাহেবদের হাতে পড়েও সেই বদ্ধ জীবন থেকে মুক্তি পায়নি। নামে শহর হলেও কলকাতা এক বৃহত্তর গ্রাম ছাড়া কিছুই ছিল না, তাই ব্রাহ্মণ্যবাদ নামক আপদ থেকে কলকাতা নিষ্কৃতিও পায়নি। গ্রামের মাঝখানে ছিল বামুন-কায়স্থের মতো উঁচু জাতের বাস, আর গ্রামের প্রান্তে থাকত তথাকথিত ‘নিচু জাতের মানুষ’— যাদের ছাড়া দৈনন্দিন জীবন স্তব্ধ হয়ে যাবে, অথচ তাদের স্পর্শ করা জল অবধি ব্রাহ্মণেরা গ্রহণ করবে না। অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে গ্রাম থেকে শহর কলকাতা গড়ে ওঠার দিনগুলোতে এখানেও প্রায় তেমনই পরিকাঠামো তৈরি হল। কলকাতার মানচিত্রে ইতিমধ্যে ১৬৯০ সালে কেনা তিনটে গ্রাম ছাড়াও আরও অনেক গ্রাম ঢুকে পড়েছে। শহর কলকাতা ধীরে ধীরে সেজে উঠছে। কিন্তু এই তথাকথিত ‘নিচু’ মানুষগুলো থাকবে কোথায়? বেশি দূরে থাকলে তো আবার নগরায়নের গতি থমকে যাবে! মারহাট্টা খাল এই কাজটা অনেক সহজ করে দিল।

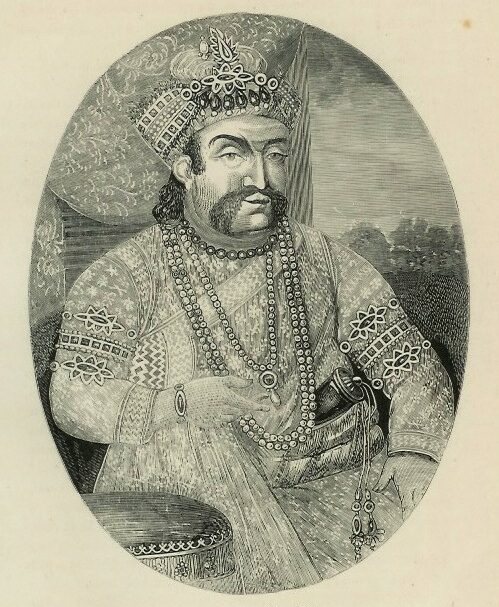

ইংরেজরা তখন সবে তাদের কলকাতার সংসার গুছিয়ে বসার পরিকল্পনা করছে, সেই সময় ১৭৩৭ সালে হল এক ভয়াবহ ঘূর্ণিঝড়। সেই ঘূর্ণিঝড়ের ধাক্কা সামলাতে না সামলাতেই ১৭৪২ সালে গোদের ওপর বিষফোঁড়া হয়ে বর্গিরা ধেয়ে এল। রাঢ়বাংলা কাঁপিয়ে হুগলি নদীর অপর দিকে শিবপুর অবধি চলে এল তারা। ভীত ইংরেজরা নিজেদের প্রাণ বাঁচাতে বাংলার নবাবের কাছে কলকাতার চারপাশে পরিখা কাটার অনুমতি চাইল। বাংলার তদানীন্তন নবাব আলিবর্দি খাঁ তক্ষুনি অনুমতি দিয়ে দিলেন। ঝড়ের বেগে কাজ করে মাত্র তিন মাসে বাগবাজার থেকে এণ্টালি অবধি তিন মাইল খাল খোঁড়া অবধি হয়ে গেল, কিন্তু বর্গিরা শেষ পর্যন্ত কলকাতা আক্রমণ না করায় কাজ সেখানেই থেমে যায়।

খাল কাটার চল্লিশ বছর পরে উড সাহেবের আঁকা ম্যাপে মারাঠা খাল পরিষ্কার বোঝা যায়। ব্রিটিশদের হয়ে রাজস্ব-আদায়কারী গোবিন্দরাম মিত্র আর তাঁদের মহাজন উমিচাঁদের বাগানবাড়ি বাঁচাতে গোঁত্তা মারা ছাড়া এই পরিখা মোটের ওপর সোজাই কাটা হয়েছিল। কিন্তু এই খাল অচিরেই ইংরেজদের দুয়ো-রানি হয়ে গেল, যখন ব্রিটিশদের সুরক্ষার জন্যে পরিখার অনুমতি দেওয়া আলিবর্দি খাঁর নাতি কলকাতা আক্রমণ করল আর এই পরিখা কোনোরকম সুরক্ষাই দিতে পারল না। এর চল্লিশ বছর বাদে শহরে সার্কুলার রোড তৈরির সময় এই খাত বুজিয়ে দেওয়া হয়। সেসময় এই সার্কুলার রোড হয়ে উঠল শহরের অঘোষিত সীমানা আর এই সার্কুলার রোডের পাশে বাসা বাঁধল সেই মানুষেরা যারা গ্রামেও প্রান্তিক আর অস্পৃশ্য ছিল— যাদের অভাবে পরিষেবা ব্যবস্থা মুখ থুবড়ে পড়ত, কিন্তু নিজেরা পরিষেবা সীমানার বাইরে থাকাকেই নিয়ম বলে মেনে নিয়েছিল। সার্কুলার রোডের আশেপাশের অঞ্চলের হাঁড়িপাড়া, কশাইপাড়া, যুগিপাড়া, পোদগলি, মুচিপাড়া, সুঁড়িপাড়া— এসব নাম সেদিনের জাত-বজ্জাতির চিহ্ন আজও বহন করে চলেছে। এদের চেয়ে ভাগ্যবান ছিল তারা- ব্রাহ্মণরা যাদের হাতের জল না খেলেও অস্পৃশ্য ছিল না, তাই তাদের শহরের সীমান্তে গিয়ে ডেরা বাঁধতে হয়নি— জেলেপাড়া, কলুটোলা, কাঁসারিপাড়া, ধোপাচাষি পাড়া তাই সেদিনের শহরের মধ্যস্থলেই গড়ে উঠেছিল।

এই প্রান্তিক মানুষদের সঙ্গেই আপার সার্কুলার রোডে বাসা বাঁধল ইতিহাসে প্রতারিত আর এক শ্রেণীর মানুষ— অ্যাংলো-ইন্ডিয়ানরা। ইংল্যান্ড থেকে সাত-সমুদ্দুর তেরো নদী পেরিয়ে যে ব্রিটিশরা এই দেশে আসত, তারা সবাই ছেলে-ছোকরা। এদেশে এসে নবাবিয়ানা দেখে আর দুহাতে পয়সা কামিয়ে নিজেদের নবাব মনে করে এক বিলাসবহুল স্বেচ্ছাচারীর জীবনযাপন শুরু করত তারা। খিদমদগার, বাবুর্চি, মশালচি, বেয়ারা, দারোয়ান, ভিস্তি, জমাদার, হুঁকোবরদার, মালী, দর্জি আর একাধিক উপপত্নী নিয়ে নবাবি কায়দায় জীবনযাপন করতে গিয়ে মাইনে উড়িয়ে দিত, আর দেশে ফিরে ভিখারির দশা হত। লাগামহীন জীবন থেকে তাদের প্রতিরত করতে কোম্পানি এদেশের মেয়েকে বিয়ে করে ঘরসংসার পাততে উৎসাহ দিতে শুরু করল তাদের—কিছুটা তাদের উড়ে বেরানো বন্ধ করতে, আর কিছুটা এই দেশে প্রটেস্টান্টদের সংখ্যা বাড়াতে।

১৭৪১ অবধি কোম্পানি বিশেষ একটা ভাতা অবধি দিত সন্তান প্রটেস্টান্ট হিসেবে দিক্ষিত হলে— কারণ পর্তুগিজদের কল্যাণে ক্যাথলিকদের সংখ্যা বেড়েই চলেছিল। এই ব্রিটিশ বাবা আর ভারতীয় মায়ের সন্তানেরা অ্যাংলো-ইন্ডিয়ান নামে পরিচিত হল। এই সন্তানেরা এদেশে জন্মানো ব্রিটিশ শিশুদের চেয়ে কিছু কম সুযোগ-সুবিধে পেত না, যার ফলস্বরূপ এই দেশে অ্যাংলো-ইন্ডিয়ানদের সংখ্যা ক্রমে বাড়তে লাগল। এদেশে জন্মে কিছু বছর বাদে বাপ-মায়ের সঙ্গে ইংল্যান্ড চলে যাওয়া আর সেখানে অন্যান্য ব্রিটিশ শিশুদের সাথে বেড়ে ওঠা— সবই স্বপ্নের মতো চলছিল।

এদিকে অনেকদিন ধরেই কোম্পানির সাহেবরা ভয় পাচ্ছিল অ্যাংলো-ইন্ডিয়ানদের সংখ্যা তাদের ছাড়িয়ে যাবে। ১৭৮৫ সাল নাগাদ দেখা গেল অ্যাংলো-ইন্ডিয়ানদের সংখ্যা বিস্ফোরণের ফলে সেনাবাহিনীতে যে মাত্র কয়েকশো সেনার শরীরে ব্রিটিশ রক্ত ছিল, চল্লিশ বছরে সেটা বেড়ে ১৮০০০ হয়ে গিয়েছে। এই স্বপ্ন ধাক্কা খেল ১৭৯১ সালে, ফরাসি উপনিবেশ সাণ্টো ডোমিন্গোতে বর্ণসংকরদের বিদ্রোহ এবং স্বাধীনতা ঘোষণার সময়্যকালে। সিঁদুরে মেঘ দেখে ব্রিটিশ রাজশক্তি সবার আগে অ্যাংলো-ইন্ডিয়ানদের স্বীকৃতি ছেঁটে ফেলল, তাদের চাকরি, শিক্ষা, সুযোগসুবিধে— সবকিছুর ওপরে নেমে এল আইনের খাঁড়া। অ্যাংলো-ইন্ডিয়ানরা সাহেবদের কাছে ব্রাত্য হয়ে উঠল, আর বিধর্মী বলে হিন্দুদের সঙ্গে দূরত্ব আগেই তৈরি হয়ে গিয়েছিল। বিপন্ন অস্তিত্ব নিয়ে আগের বৈভব বিসর্জন দিয়ে বিভিন্ন জায়গায় আঘাত পেয়ে পেয়ে তারা এসে বাসা বাঁধল ১৭৯৯ সালে তৈরি সার্কুলার রোডের পাশে। শিয়ালদহ থেকে শুরু করে লোয়ার সার্কুলার রোড ধরে দক্ষিণ দিকে এক মাইলের মধ্যে সেন্ট জন্স চার্চ, আওয়ার লেডি অফ ডোলার্স চার্চ, পেন্টিকোস্টাল মিশন চার্চ, অ্যাসেম্বলি অফ গস্পেল চার্চ, সেন্ট থেরিসা চার্চ, ব্যাপ্টিস্ট চার্চ আর জোড়া-গির্জা আজও সেই অ্যাংলো- ইন্ডিয়ানদের স্মৃতিময় উপাসনা-গৃহ হিসেবে রয়ে গিয়েছে। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, সার্কুলার রোডের পূর্বদিকের বাসিন্দারা আজও শিয়ালদা কোর্টের অধীনে, আর পশ্চিমদিকের বাসিন্দারা সিটি সিভিল কোর্টের— কারণ আজ থেকে একশো বছর আগেও সাহেবরা পশ্চিম দিকটাকে ‘ওরিজিনাল সাইড’ আর সার্কুলার রোডকে কলকাতার বাউন্ডারি হিসেবেই মেনে এসেছে।

তাহলে কি কলকাতা জাতপাত দিয়ে মোড়া এক সংকীর্ণ-মনস্ক শহর ছিল? একেবারেই না! কলকাতা ছিল কলকাতাতেই, যেখানে গুণী মানুষ চিরকাল কদর পেয়ে এসেছে! সুখাদ্যের মক্কা প্যারিসেও শ্যেফদের নামে উনবিংশ শতাব্দীতে এত রাস্তা ছিল না, যা কলকাতায় খানসামাদের নামে ছিল— নয়খানা রাস্তার নাম ছিল খানসামাদের নামে!

ফ্রান্সে সম্রাটের রান্নাঘরের দায়িত্বে থাকা রাঁধুনিদের ওস্তাদকে যেমন ‘শ্যেফ দ্য কুইজিন্’ বলা হত, বাদশাহি রসুইখানার দায়িত্বে থাকা রন্ধন-শিল্পীকে তেমনই ‘খানসামা’ বলা হত। তাদের রন্ধনশৈলীর কথা, নতুন রান্না উদ্ভাবনের গল্প নিয়ে অনেক কিংবদন্তি আছে। আজকের গলৌতি কাবাব, তুন্ডা কাবাব থেকে শিক কাবাব— সবই অষ্টাদশ শতাব্দীর খানসামাদের সৃষ্টি। নবাবদের প্রতিপত্তি যখন অস্তাচলে যাচ্ছে, সাহেবরা তখন নবাবিয়ানার নতুন জোয়ারে গা ভাসিয়েছে। খানসামারা শিল্পী মানুষ; যেখানে শিল্পের সমঝদার পাবে, সেখানেই তাদের পেটের ভাত জুটবে। তাই তারা কলকাতায় চলে এল আর সাহেবদের হেঁশেলের দায়িত্ব নিল। ছকু খানসামা লেন, চম্রু খানসামা লেন, করিম বক্স খানসামা লেন, পাঁচু খানসামা লেন, মিস্রি খানসামা লেন, নিমু খানসামা লেন, পিরু খানসামা লেন, মিয়াঁজান খানসামা লেন, গদাই খানসামা লেন নামগুলো সেইদিনের খানসামাদের প্রতিপত্তির কথা আজও বহন করে চলেছে।

শুধু কি খানসামা? বিভিন্ন পেশার মানুষের নামে কলকাতায় একের পর এক রাস্তা হয়েছে সাহেবি কলকাতায় নানান পেশাকে স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছে, শহরের সেই আদ্যিকাল থেকে। কর্নেল উড্-এর ১৭৮৪ সালের শহরের মানচিত্রে তাই রানি মুদি লেনের উল্লেখ পাওয়া যায়। রাজভবনের বিপরীতে ললিত গ্রেট ইস্টার্ন হোটেল যখন স্পেন্সার হোটেল ছিল, তার ঠিকানাতে রানি মুদি লেন লেখা থাকত। উত্তরের ছিদাম মুদি লেনও সেই সাবেক কাল থেকে আছে। যাদের ওপর শহর পরিষ্কার রাখার দায়িত্ব ছিল, তাদের পেশাও স্বীকৃতি পেয়েছে তাদের নামের সঙ্গে, যেমন— হিঙ্গন জমাদার লেন, খৈরি মেথর লেন, নানকু জমাদার লেন, মেথুদ্দি জমাদার লেন। শহর কলকাতা বানানোর কারিগরেরাও স্বীকৃতি পেয়েছে রতন মিস্ত্রী লেন আর অখিল মিস্ত্রী লেন নামের থেকে।

উনবিংশ শতাব্দীর মাঝামাঝি অবধি কলকাতার মধ্যবিত্ত বাঙালি কেন, খুব কম বাঙালিই সেলাই করা কাপড় পরত। লখনউ-এর নবাব ওয়াজেদ আলি শাহ্ যখন কলকাতায় আশ্রয় নিলেন, তাঁর সংগীতপ্রেমের জন্যে পাথুরিয়াঘাটা ঠাকুরবাড়ির সৌরেন্দ্রমোহন ঠাকুর তাঁর সঙ্গে মাঝেমাঝেই দেখা করতে চলে যেতেন নবাবের মেটিয়াবুরুজে। নবাবি পোশাকের বাহার আর সেলাইয়ের কেরামতি দেখে তিনি অনুরোধ করেন তাঁর সঙ্গে আসা কিছু ওস্তাগরকে শহর কলকাতার জন্য— নবাব তাঁর অতি প্রিয় সৌরেন্দ্রমোহনের অনুরোধ ফেললেন না, শুধু শর্ত দিলেন এই ওস্তাগরদের থাকার আর নামাজের ব্যবস্থা করতে হবে। সৌরেন্দ্রমোহনের সঙ্গে শোভাবাজার রাজবাড়ির সুসম্পর্ক ছিল। রাধাকান্ত দেব তখনও বেঁচে। শোভাবাজার রাজবাড়ির জমিদারির এক অংশে এই দর্জিদের থাকার জায়গা হল। আজও সেই অংশটি দর্জিপাড়া নামের মধ্যে দিয়ে বেঁচে আছে, আর গুলু ওস্তাগর লেন আর লালু ওস্তাগর লেনের নামের মধ্যে দিয়ে। লালু ওস্তাগর লেন অবশ্য নাম বদলে এখন অবিনাশ মিত্র স্ট্রিট! তাদের সেদিনের মসজিদ আজও রয়ে গিয়েছে উত্তর কলকাতার হরি ঘোষ স্ট্রিট আর ভীম ঘোষ লেনের সংযোগস্থলে। কিছু ওস্তাগর মধ্য কলকাতাতেও বাসা বেঁধেছিল সেসময়। তাদের নাম লুকিয়ে আছে বুধু ওস্তাগর লেন, মিয়াঁজান ওস্তাগর লেনের মধ্যে। কেন মধ্য কলকাতায়? সেই সীমান্তে বসবাসকারী অ্যাংলো-ইন্ডিয়ানদের কাছাকাছি থাকবে বলে! সামনে শিয়ালদহ স্টেশন, সেখানকার ট্রেনের গার্ড-চালক হিসেবে আর নতুন গড়ে ওঠা ইংরেজি-মাধ্যম ইস্কুলগুলোর সাহায্যে অ্যাংলো-ইন্ডিয়ানরা তখন ঘুরে দাঁড়াচ্ছে যে!

পেশার তাগিদে সার্ভিস সেক্টর বিশেষজ্ঞ, নেশা আর বাঁচার তাগিদে বই পড়া আর আড্ডা দেওয়া। পত্রপত্রিকায় রম্যরচনা থেকে রুপোলি পর্দায় অভিনয়, ধর্মেও আছেন জিরাফেও আছেন তিনি। খেতে ভালোবাসেন বলে কি খাবারের ইতিহাস খুঁড়ে চলেন? পিনাকী ভট্টাচার্য কিন্তু সবচেয়ে ভালোবাসেন ঘুমোতে।

One Response

খুব আগ্রহের সাথে প্রত্যেক টি পর্ব পড়ছি। রাস্তার নামকরণের সাথে সাথে কলকাতার ও অনেক ইতিহাস জানতে পারছি। পরবর্তী পর্বের অপেক্ষায় রইলাম।