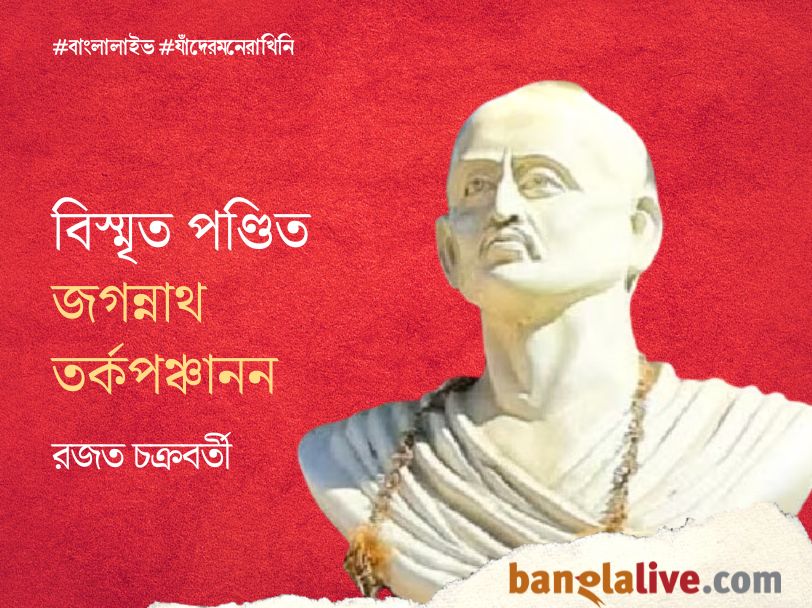

(Jagannath Tarka Panchanan)

ছলাৎ ছল, জলের শব্দ এতক্ষণে শোনা গেল হরিনাম সংকীর্তন একটু থামতেই। গঙ্গার তীরে সুন্দর বিছানা করে মশারী টাঙিয়ে, শুইয়ে রাখা হয়েছে শতাধিক বৎসরোর্ধ এক বৃদ্ধ পণ্ডিতকে। বহু লোক সমাগম হয়েছে গঙ্গার তীরে। অন্তর্জলী যাত্রা। কয়েকজন ধুতির উপর কোট পরা সাহেবও উপস্থিত। বহু ছাত্র এসেছে। মুন্ডিত মস্তক, চওড়া বড় শিখা ঝুলছে। গতঃশ্বাস অবস্থা পণ্ডিত মশাইয়ের। ত্রিবেণী ঘাটে এই শীতের ভোরে বহু মানুষের ভিড়। গঙ্গার তীরে শুয়ে আছেন তিনি। শ্বাস চলছে ক্ষীণ। চক্ষু মুদ্রিত। মাঝে মাঝে তাকাচ্ছেন উর্ধ্বে আকাশপানে। তাঁর প্রিয় এক ছাত্র এসে কানের কাছে মুখ নামিয়ে প্রশ্ন করল, ‘গুরুদেব নানা শাস্ত্র পড়িয়ে বহু ব্যাখ্যায় বুঝিয়ে দিয়েছেন ঈশ্বর কী! কিন্তু এক কথায় ঈশ্বর কাকে বলে বুঝানো হয়নি! বলবেন কিছু!’ (Jagannath Tarka Panchanan)

আরও পড়ুন: বিস্মৃত বিপ্লবী কল্পনা দত্ত

বৃদ্ধের ঠোঁট দুটো নড়ে উঠল। চোখের পাতা কেঁপে উঠল। অস্ফুট কিন্তু স্পষ্ট উচ্চারণে বলে উঠলেন-

‘নরাকারং বদন্ত্যেকে নিরাকারঞ্চ কেতন

বয়ম্ দীর্ঘসম্বর্দ্ধদ্ নীরাকরম্ উপাস্মহে।’

একদল নরাকার বলেন, কেউ কেউ নিরাকার বলেন তবে আমরা দীর্ঘসম্বন্ধের জন্য অর্থাৎ দীর্ঘকাল গঙ্গাতীরে বসবাসের কারণে নীরাকার উপাসনা করি।

১৮০৭ সালের নভেম্বর মাসের শীতের সকালে জগন্নাথ তর্কপঞ্চাননের অন্তর্জলী যাত্রার সময়েও জ্ঞানের বিচ্ছুরণ দেখা গেছে বলে প্রকাশ ‘প্রবাসী’ পত্রিকার ত্রিংশ ভাগের প্রথম খণ্ডে। (Jagannath Tarka Panchanan)

ত্রিবেণী। তিন বেণীর সমাহার! তিনটি বেণী মুক্ত হয়ে ছুটেছে- গঙ্গা, যমুনা, সরস্বতী। তিন নদীর সমাহারে ত্রিবেণীর ঘাটের সিঁড়িতে ভোরের আলো। আলো পায়ে উঠে আসছে স্নান করে এই উষালোকে বেশ কিছু সংখ্যক ছাত্র। দলে দলে বিভক্ত হয়ে স্নান করে চলেছে তাঁরা। তাঁদের মুন্ডিত মস্তক। মাঝ বরাবর লম্বা শিখা ঝুলছে মাথার পিছনে। সবার একই পোশাক- সাদা ধুতি ও উত্তরীয়। সূর্যের আলোয় উদ্ভাসিত তাদের মুখমণ্ডল। সুন্দর এক ছবি তৈরি করেছে ত্রিবেণী ঘাটে। সূর্য স্তোত্র উচ্চারিত হচ্ছে ছাত্রদের কণ্ঠে। (Jagannath Tarka Panchanan)

শ্যামবর্ণ, উন্নত নাসা, লম্বা ঋজু সুঠাম চেহারার এক বৃদ্ধ সিঁড়ির উপরের ধাপে সোজা দাঁড়িয়ে। তাঁর দৃষ্টি দূরে এক নৌকার দিকে। ছাত্ররা সব স্নান করে উঠে ওঁকে গুরু প্রণাম জানিয়ে চলে যাচ্ছে নদীর পাশেই গুরুর চতুঃষ্পাঠিতে। সবার স্নান শেষ। বৃদ্ধ এখনও দাঁড়িয়ে আছেন। একটি নৌকা জল কেটে কেটে এগিয়ে আসছে। নৌকায় বসে আছেন ধুতি-পাঞ্চাবী পরে এক সাহেব তার পাশেই গাউন পরে এক মেমসাহেব। (Jagannath Tarka Panchanan)

“জগন্নাথ তর্কপঞ্চানন পণ্ডিতদের মধ্যে প্রথম সাম্মানিক অর্থ নিয়ে পুস্তক রচনা করেছিলেন। সেই সময় জগন্নাথ তর্কপঞ্চানন মাসিক ৩০০ টাকা করে বেতন পেতেন বৃটিশ সরকারের থেকে এই বইটি রচনা করার জন্য।”

উইলিয়াম জোন্স আর তাঁর স্ত্রী অ্যানা মারিয়া ভোর ভোর কলকাতা থেকে নৌকায় এসেছেন ত্রিবেণী ঘাটে। উইলিয়াম জোন্স এমনিতেই আসেন এই ত্রিবেণী ঘাটে জগন্নাথ তর্কপঞ্চাননের কাছে ছাত্র হিসেবে। তিনি ন্যায় শাস্ত্র পাঠ নিয়েছেন। সুপ্রিম কোর্টের বিচারপতি হিসেবে বুঝতে চাইছেন হিন্দু বিচারপদ্ধতি। তখন সাহেবদের কোর্টে হিন্দুদের বিচারের রায়দানের সময় ডেকে আনা হত বিভিন্ন পণ্ডিতদের। তাঁদের বলা হত ‘জজ পণ্ডিত’। বিভিন্ন পণ্ডিত শাস্ত্রের বিভিন্ন ব্যাখ্যা দিয়ে নানানরকম রায়ের পক্ষে মত দিতেন। ফলে রায়দানে সমস্যা তৈরি হচ্ছিল। উইলিয়াম জোন্স একটি সর্বজনগ্রাহ্য সর্বসাধারণের জন্য হিন্দু-আইন সংক্রান্ত প্রামাণ্য বই রচনা করার উদ্যোগ নেন যা বিচার ব্যবস্থার সহায়ক হবে। শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিত জগন্নাথ তর্কপঞ্চাননের কাছে এসেছেন উইলিয়াম জোন্স এই বইটি লেখার তদারকি করতে। (Jagannath Tarka Panchanan)

‘বিবাদভঙ্গার্ণব’ লিখছেন জগন্নাথ তর্কপঞ্চানন। বিশেষ করে হিন্দু দেওয়ানী আইনের প্রথম একটি সার্বিক বই যার সাহায্যে খুব সহজেই আইনি সিদ্ধান্ত নিতে পারবেন বিচারপতিরা। ন্যায়, স্মৃতি থেকে শুরু করে বিভিন্ন শাস্ত্রের ব্যাখ্যা নিয়ে আইনের প্রথম বইটি লিখতে পণ্ডিত জগন্নাথ তর্কপঞ্চাননের সময় লেগেছিল চার বছর (মতভেদে তিন বছর)। ৯৭০ পাতার এই বইটি পরবর্তীকালে সারা ভারতবর্ষে হিন্দু আইনঘটিত বিবাদের নিষ্পত্তির জন্য হিন্দু ব্যবহার শাস্ত্র হিসেবে গৃহীত হয়েছিল। উইলিয়াম জোন্স আজ এসেছেন জগন্নাথ তর্কপঞ্চাননের লেখা ‘বিবাদভঙ্গার্ণব’ এর শেষ অংশটি শুনতে। ১৭৮৮ সাল থেকে বইটি লিখছেন পণ্ডিত জগন্নাথ তর্কপঞ্চানন। বইটি শেষ হল ১৭৯২ সালে। চার বছরের বিপুল শ্রম ও অগাধ পান্ডিত্যে নির্মাণ প্রথম হিন্দু আইনের বই। জগন্নাথ তর্কপঞ্চাননের বয়স এখন ৯৮ বছর। আর উইলিয়াম জোন্সের বয়স ৪৬ বছর। (Jagannath Tarka Panchanan)

আরও পড়ুন: মাস্টারমশাই জ্যোতিষচন্দ্র, এক বিস্মৃত জ্যোতিষ্ক (পর্ব – ৩)

জগন্নাথ তর্কপঞ্চানন পণ্ডিতদের মধ্যে প্রথম সাম্মানিক অর্থ নিয়ে পুস্তক রচনা করেছিলেন। সেই সময় জগন্নাথ তর্কপঞ্চানন মাসিক ৩০০ টাকা করে বেতন পেতেন বৃটিশ সরকারের থেকে এই বইটি রচনা করার জন্য। তিনি সহযোগী হিসেবে কয়েকজন পণ্ডিতকে রেখেছিলেন, যাঁদের বেতন মাসিক ১০০ টাকা করে দেওয়া হত বৃটিশ কোষাগার থেকেই। (Jagannath Tarka Panchanan)

ব্রাহ্মণ পণ্ডিতদের মধ্যে এ এক অনন্য নজির সৃষ্টি করলেন জগন্নাথ তর্কপঞ্চানন যখন সমাজ অন্ধ-কুসংস্কারে ডুবে আছে তখন ম্লেচ্ছদের থেকে শিক্ষাকে উপজিব্য করে এই পরিমাণ অর্থ উপার্জন বৈপ্লবিক তো বটেই। (Jagannath Tarka Panchanan)

পিতা রুদ্রদেব তর্কবাগীশ মাতা সুশীলার সন্তান জগন্নাথ তর্কপঞ্চানন জন্মেছিলেন ১৬৯৪ সালের ১৩ সেপ্টেম্বর বাংলা ১১০১ সালের আশ্বিনী শুক্লা পঞ্চমীতে হুগলীর ত্রিবেণীর গ্রামে। ছোট থেকেই দুরন্ত, উদ্ধত, অবাধ্য এবং অত্যাশ্চর্য মেধা সম্পন্ন। পাড়ার এবং আশপাশের সবাই তার দৌরাত্ম্যে অতিষ্ঠ হয়ে নালিশ করতে আসত বাড়িতে। সাত-আট বছরে জগন্নাথের বলশালী চেহারা লক্ষ্য করা যায়। অসম্ভব স্মৃতি শক্তি বালকের। আশ্চর্য শ্রুতিধর। যে কোনও কঠিন শ্লোকও একবার শুনে মুখস্থ বলে দিতে পারত। আট বছর বয়সে মা মারা যান। পিতার কাছে পড়াশোনা শুরু করলেও বালক জগন্নাথ স্মৃতি শাস্ত্র পড়তে যেতেন পাশেই বংশবাটি তথা বাঁশবাড়িয়ায় জ্যাঠামশাই ভবদেব ন্যায়লঙ্কার এর কাছে। (Jagannath Tarka Panchanan)

“এ কথা সত্যি যে বৃটিশরা বাংলা তথা ভারতের প্রাকৃতিক ও খনিজ সম্পদ সম্পর্কে আগ্রহী ছিল এবং তার দখলদারিত্ব কায়েম করেছিল। কিন্তু বৃটিশ সরকারের দৃষ্টি ছিল মেধাস্বত্বের উপরেও।”

ন্যায় ও স্মৃতি শাস্ত্র খুব সহজেই আয়ত্তে আনেন যুবক বয়সেই। অল্প বয়সেই অনেক পণ্ডিতকে তর্কে পরাজিত করেন। এমনকি জ্যাঠার অনেক ব্যাখ্যা সে সহজ করে পেশ করত ছাত্রদের কাছে। ২৪ বছর বয়সেই তিনি পিতাকে হারিয়ে নিঃস্ব অবস্থায় জীবন শুরু করেন একা। জগন্নাথ ন্যায়, স্মৃতি, পুরাণ, তন্ত্র, সাহিত্য, অলঙ্কার ও আয়ুর্বেদে কৃতবিদ্য ছিলেন। বেদ, বেদান্ত, সাংখ্য আয়ত্তে ছিল যুবক জগন্নাথের। মাত্র ২৪ বছর বয়সে ১৭১৮ সালে জগন্নাথ তর্কপঞ্চানন ‘ত্রিবেণী চতুঃষ্পাঠি’ টোল খুললেন জীবিকা নির্বাহের জন্য। তাঁর পাণ্ডিত্য ও নতুন নতুন ব্যাখ্যা, টিকা ও ভাষ্য খ্যাতি লাভ করল দ্রুত। এক সময় জগন্নাথ তর্কপঞ্চাননের টোলে খাবারের পাত পড়ত তিনশ জনের মতো। ছাত্র ও তাঁর বৃহৎ পরিবার। বিভিন্ন রাজ্যের ছাত্ররা জগন্নাথ তর্কপঞ্চাননের কাছে পড়তে আসতেন। নদীয়ার রাজা কৃষ্ণচন্দ্র, বর্ধমানের রাজা, শোভাবাজারের রাজা নবকৃষ্ণ ইত্যাদি বাংলার রাজাদের পৃষ্ঠপোষকতায় জগন্নাথ তর্কপঞ্চাননের টোল তখন বাংলার অন্যতম সংস্কৃত মহাবিদ্যালয়। রাজা নবকৃষ্ণ তখন তাঁর সভায় নবরত্ন বসিয়েছিলেন। নবরত্নের এক রত্ন ছিলেন পণ্ডিত জগন্নাথ তর্কপঞ্চানন-

সাক্ষাৎ বরদাপুত্র নামে জগন্নাথ

তর্কপঞ্চাননরূপে ভুবনবিখ্যাত।

প্রায় নব্বই বছর জগন্নাথ তর্কপঞ্চানন অধ্যাপনা করেছেন (১৭১৮ – ১৮৩৭)। অধ্যাপনার ইতিহাসে এক আশ্চর্য কীর্তি। মৃত্যুর এক মাস আগে অবধি তিনি অধ্যাপনা করে গেছেন। তিনি বেঁচে ছিলেন ১১৩ বছর। ১৮০৭ সালে জগন্নাথ তর্কপঞ্চাননের মৃত্যু হয়। মৃত্যু অবধি বৃটিশ সরকার তাঁর পাণ্ডিত্যের কারণে তাঁকে মাসিক ৩০০ টাকা সম্মানার্থ দিয়ে গেছে। নিঃস্ব অবস্থায় তিনি টোল খুলেছিলেন- ত্রিবেণী চতুঃষ্পাঠী। তিনি যখন মারা যান নগদ লক্ষাধিক টাকা এবং সহস্রাধিক টাকা আয়ের সম্পত্তি রেখে। জগন্নাথ তর্কপঞ্চানন শুধুমাত্র জ্ঞান ও বিদ্যায় কীর্তিমান নন, একজন পণ্ডিত হিসেবে তাঁর অর্থ উপার্জন এক বিস্ময়কর কীর্তি সেই ষোড়শ শতাব্দীর বাংলায়। (Jagannath Tarka Panchanan)

আরও পড়ুন: মাস্টারমশাই জ্যোতিষচন্দ্র, এক বিস্মৃত জ্যোতিষ্ক (পর্ব – ২)

এ কথা সত্যি যে বৃটিশরা বাংলা তথা ভারতের প্রাকৃতিক ও খনিজ সম্পদ সম্পর্কে আগ্রহী ছিল এবং তার দখলদারিত্ব কায়েম করেছিল। কিন্তু বৃটিশ সরকারের দৃষ্টি ছিল মেধাস্বত্বের উপরেও। বিদ্যা চর্চার এক উন্নত শিখরে পৌঁছেছিল বাংলার পণ্ডিত সমাজ। নবদ্বীপ, গুপ্তিপাড়া, ত্রিবেণী, বংশবাটি, বাংলার এই অঞ্চলের বিদ্যা চর্চার মান ছিল বিশ্বমানের। তাঁদের মধ্যে জগন্নাথ তর্কপঞ্চাননের পাণ্ডিত্য ছিল বিস্ময়কর কারণ তিনি ছিলেন সমস্ত শাস্ত্রের বিশেষজ্ঞ। কিন্তু বাংলার বিভিন্ন অঞ্চলের পণ্ডিত সমাজে শাস্ত্রজ্ঞ গড়ে উঠেছিল জগন্নাথ তর্কপঞ্চাননের জন্মেরও তিন শতাধিক বছর আগে থেকেই। এই সুদীর্ঘ বিদ্যাচর্চার ইতিহাস আজ বাঙালির কাছে বিস্মৃত ইতিহাস। (Jagannath Tarka Panchanan)

বিস্মৃত বিস্ময়কর পণ্ডিত জগন্নাথ তর্কপঞ্চানন যাঁর কাছে বৃটিশরাও ঋণী। বাংলার পণ্ডিত সমাজের বহু পুঁথি আজকেও বৃটিশ মিউজিয়ামের সম্পদ। বাঙালির অস্তমিত অস্মিতাকে ও জাত্যাভিমানকে খুঁজে পেতে হলে ইতিহাস খুঁড়ে তুলে আনতে হবে, স্মরণ করতে হবে সর্বজ্ঞ পণ্ডিত জগন্নাথ তর্কপঞ্চাননের মতো বাঙালিদের আজকের সময়ে দাঁড়িয়ে। (Jagannath Tarka Panchanan)

মুদ্রিত ও ডিজিটাল মাধ্যমে সর্বসত্ত্ব সংরক্ষিত

আঞ্চলিক ইতিহাস ও বিস্মৃত বাঙালি রজত চক্রবর্তীর চর্চার প্রিয় বিষয়। বর্তমান পত্রিকা, ভ্রমণআড্ডা, হরপ্পা, পরম্পরা, মাসিক কৃত্তিবাস, নতুন কৃত্তিবাস ইত্যাদি নানা পত্রিকায় তাঁর লেখালেখি দেখা যায়। পঞ্চাননের হরফ, গৌরপ্রাঙ্গনের গোরা, আশকথা পাশকথা, পান্থজনকথা তাঁর উল্লেখযোগ্য বই। বাংলার হারিয়ে যাওয়া ইতিহাসের খোঁজে 'ধুলো মাটি বাংলা' প্রকাশিতব্য।