বটতলার কাঠখোদাই নিয়ে বড় কোনও প্রামাণ্য গ্রন্থ নেই। হাতে গোনা কয়েকজন ব্যক্তি কিছু প্রবন্ধ লিখে গেছেন, কিন্তু তাঁরা সামগ্রিকভাবে এই শিল্পের গভীরে প্রবেশ করেননি। কালীঘাটের পট নিয়ে অনেকেই কিছু কাজ করেছেন দেশে ও বিদেশে– আমরা আর্চার সাহেবের (W G Archer) ব্যাখ্যায় কালীঘাটের পটকে চিনতে শিখলাম। তারপর এর রসগ্রহণে যেন আর বাধা থাকল না। পৃথিবীর রসিক দরবারে কালীঘাটের পট (Kalighat patachitra) পেল এক নতুন কৌলীন্য। এর অর্থ দাঁড়াল বিদেশি রসিক চোখে আঙুল দিয়ে না দেখালে যেন আমরা নিজেদের শিল্পের কদর করতেই শিখি না। সন্দেহ নেই কালীঘাটের চিত্র আমাদের এই বাংলার নিজস্ব মাটির চিত্র।

আমার অনেকদিন থেকেই মনে হত বটতলার কাঠখোদাই চিত্রও আমাদের কলকাতার নিজস্ব চিত্র। এই চিত্রের মধ্যে আছে এক অমোঘ রসের টান, যতবার দেখি মনে হয় নতুন ভাবে দেখছি। পুরনো হয় না। বইকে চিত্রিত করতে এর যাত্রা শুরু হলেও শিল্পীদের মনে হয়েছে কালীঘাটের চিত্র দিয়ে যদি ঘর সাজানো যায় তবে কাঠখোদাই চিত্র দিয়ে নয় কেন? তাঁরা বড় বড় কাঠে খোদাই করে একের পর এক চিত্র বানিয়েছেন, এবং কালীঘাট পটের চেয়ে কম দামে সেসব বিক্রি করেছেন। বাজারে এর চাহিদা ছিল উনিশ শতকের মধ্যভাগ থেকে প্রায় শেষভাগ পর্যন্ত। যামিনী রায় অনেক পট যেমন সংগ্রহ করেছিলেন তেমনি কাঠখোদাই চিত্রও সংগ্রহ করেছিলেন। ওঁর ছবিতে এইসব ছবির প্রভাব যে পড়েছিল রসিকমাত্রেই তা জানেন। তিনি নিজেও বলতেন সে কথা।

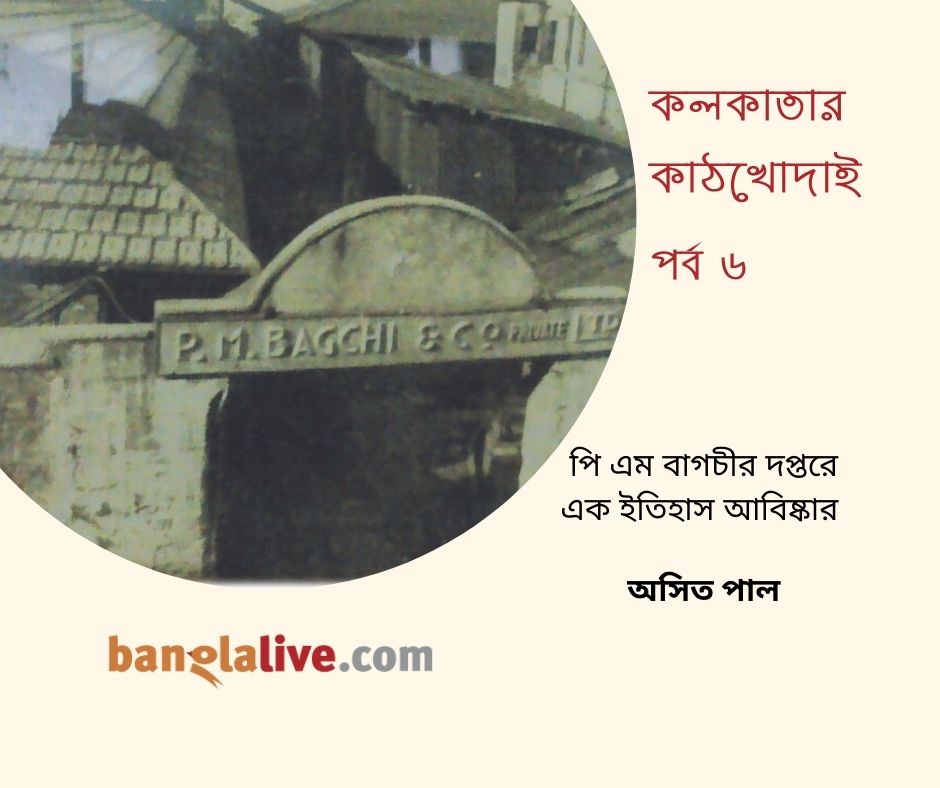

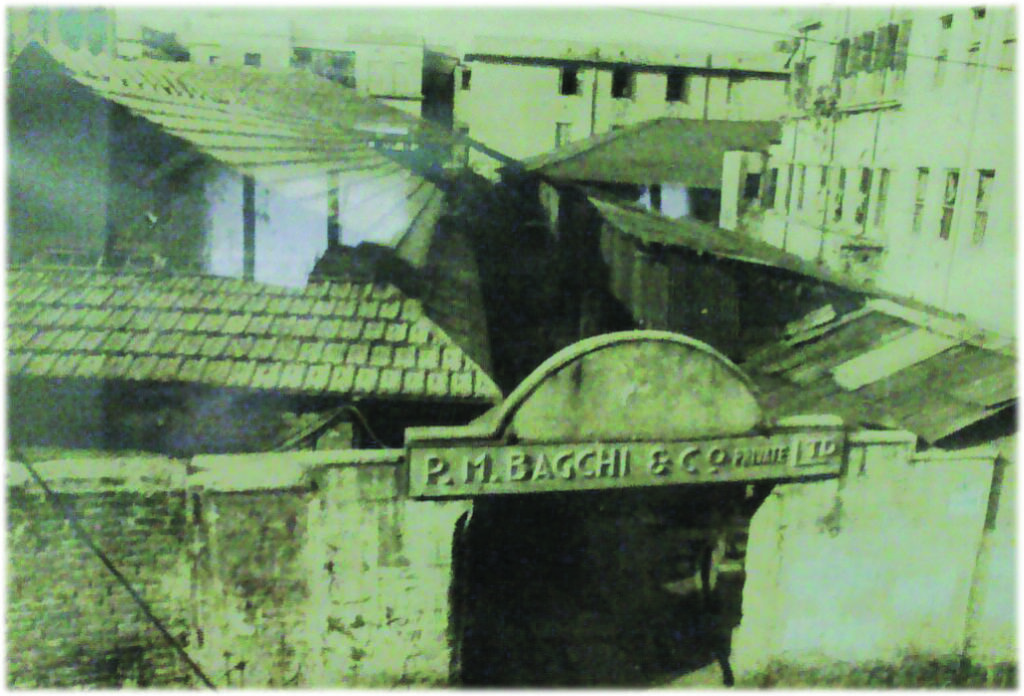

সিদ্ধান্ত নিলাম কাঠখোদাই চিত্র নিয়ে এক প্রামাণ্য গ্রন্থ করার। জানি কাজটা সহজ নয়, কিন্তু লেগে পড়লাম। প্রায় আদাজল খেয়ে। বটতলা চষে বেড়াচ্ছি সময় পেলেই। আশার চেয়ে হতাশাই বেশি করে আমার ঝুলিতে জমা হচ্ছিল। গরানহাটা ঘুরতে ঘুরতে জানলাম এই জায়গাটা একসময় দর্জিপাড়ার পাশেই ছিল। পরে দর্জিপাড়ার মধ্যে দিয়ে সেন্ট্রাল এভিনিউ চলে যাবার ফলে পাড়াটা ভাগ হয়ে গেছে বঙ্গ ভঙ্গের মতো। এই পাড়াতেই ছিল বিখ্যাত পঞ্জিকা প্রকাশক পি এম বাগচী-এর (P M Bagchi) দপ্তর। এখনও নিয়মিত এই পঞ্জিকা প্রকাশ পায়। খোঁজ শুরু করলাম। বেশি বেগ পেতে হয়নি– জানতে পারলাম গুলু ওস্তাগর লেনে রয়েছে এদের বর্তমান অফিস। একদিন বিকেলে পৌঁছে গেলাম সেই বাড়িতে।

যদিও রাস্তাটা বহরে ছোট, উত্তরের রাস্তা সব এমনই সরু সরু, কিন্তু পি এম বাগচীদের অফিসের গেট বেশ চওড়া। ভেতরে বেশ অনেকটা জায়গা ছাড়া, বাঁদিকে একটা উঁচু চাতালের উপর পর পর কাঠের দেওয়াল ঘেরা অফিসঘর। মাথা ঘেরা টিনের চাল। একদম যেন উনিশ শতকের অফিস। সামনে দালানবাড়ি সেখানে প্রেস, টাইপ ফাউন্ড্রি, রাবার স্ট্যাম্প গড়ার ঘর, বাইন্ডিং বিভাগ। বেশ কর্মচঞ্চল পরিবেশ। আমি নিখিল সরকারের কাছ থেকে ওঁদের কথা শুনেছিলাম। বর্তমান অংশীদারদের মধ্যে জয়ন্ত বাগচীর কথা তিনি বলেছিলেন। আমি ওই কাঠের অফিসঘরে জয়ন্তবাবুর দেখা পেয়ে গেলাম। খুব ভদ্র ও বিনয়ী এক মানুষ। পরিচয় দিলাম, আমার আগ্রহ জেনে তিনি কিছুটা বিচলিত হলেন। বললেন, ধীরে ধীরে সব হারিয়ে যাচ্ছে, যত্নের অভাবে অনেক কিছুই নেই এখন, তবে কাঠখোদাই ব্লক ছিল কিছু; কিন্তু কোথায় আছে বলতে পারব না আপনাকে খুঁজে নিতে হবে।

প্রথম দিনের আলাপেই উনি সহজ করে দিলেন আমার অনুসন্ধান। বলতেই পারতেন আপনি আর একদিন আসুন। ওঁর সঙ্গে আমার তেমন কিছু পরিচয় গড়ে ওঠেনি যে আমাকে খাতির করবেন। আমি ওঁকেই বললাম, দেখুন আপনার এতবড় চৌহদ্দিতে কোথায় খুঁজব, যদি কাউকে সঙ্গে দেন তিনি হয়তো কিছুটা আমায় সাহায্য করতে পারেন। তিনিও ব্যাপারটা বুঝলেন, বেল বাজিয়ে কাউকে ডাকলেন, যিনি এলেন তাকে বললেন অমুক বাবুকে খবর দিতে। কিছুক্ষণ বাদে একজন কর্মী এলেন তাকেই বললেন ওইসব কাঠের ব্লক কোথায় থাকতে পারে আমায় যেন দেখানো হয়। ভদ্রলোক নিজেও এবার বিভ্রান্তিতে পড়লেন, বললেন কবেই এসব বন্ধ হয়ে গেছে, এখন সব মেটাল ব্লকে ছাপা হয়। খুঁজে পাওয়া মুশকিল। আমি সেই কর্মী ভদ্রলোককে কেবল বললাম আমায় সম্ভাব্য জায়গাগুলো দেখান আমি খুঁজে বের করার চেষ্টা করব। অগত্যা তিনি তাই করলেন। আমিও নাছোড়বান্দা হয়ে তাঁর সঙ্গে গেলাম, তিনি কিছুটা বাড়ি যাবার তাগিদে ব্যস্ততা দেখাতে দেখাতে আমায় দেখালেন একটা বাড়ির একতলায় সিড়ির কাছে প্রচুর কাপড়ের বাণ্ডিল রাখা। এসব এখন আর কাজে লাগে না বলে রাখা আছে কোনও এক সময় ফেলে দেওয়া হবে, আমায় বললেন দেখে নিতে, তিনি বাড়ি ফিরবেন। আমি খ্যাপার পরশপাথর খোঁজার মতো ওইসব ধুলো ঝুল সরিয়ে একটার পর একটা কাপড়ের বাণ্ডিল খুলতে থাকলাম। কিছুই পাচ্ছি না, কেবল পুরনো হিসেবের খাতা। ধুলো আর ঝুলে আমার চেহারা পালটে গেছে। সন্ধের অন্ধকার নেমে আসছে, হঠাৎ করেই একটা শক্ত বাণ্ডিল পেলাম, খুলে দেখি বেশ কিছু কাঠের ব্লক ধুলোয় ঢেকে আছে। এক এক করে বের করে পাশে রাখলাম। আরও কিছু বাণ্ডিল ঘেঁটে কিছু কাঠের ব্লক পেয়ে গেলাম। আমি নিজেই বিশ্বাস করতে পারছিলাম না এতগুলো কাঠের ব্লক আমি এইভাবে আবিষ্কার করতে পারব।

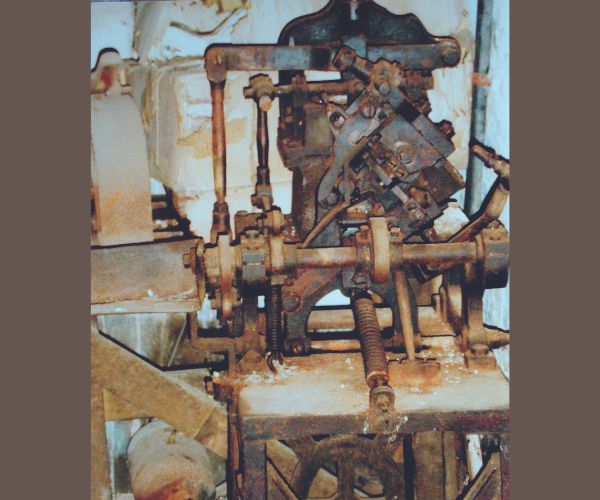

খুঁজে পাওয়া ব্লকগুলো নিয়ে জয়ন্তবাবুকে দেখালাম। তিনি তখন একটা বড় টেবিলে উপর থেকে বাহারি পর্সিলিনের স্যেড দেওয়া একটা বাল্ব এর আলোয় কাজ করছেন। আমার কাছ থেকে এই ব্লক দেখে বললেন আমিও এই প্রথম এইসব দেখলাম। আমি বললাম, এগুলো যত্ন করে রেখে দেবেন এসব খুবই মূল্যবান একটা সময়ের দলিল। একটা শিল্পের ঐতিহ্য। তিনি আমার আগ্রহ দেখে বললেন আপনি এখন কী চান? বললাম আমায় এগুলো পরিষ্কার করে নিয়ে মেশিনে প্রিন্ট যদি করে দেন তাহলে আমি আমার বইতে ব্যবহার করতে পারব। ব্লকগুলো আপনি যত্নে রেখে দেবেন। তিনি বললেন আমার একটা মেশিন খুলে ফেলা হবে কালকেই; ঠিক আছে খুলে ফেলার আগে আপনার এই প্রিন্ট আমি করে রাখব। এক সময় এসে নিয়ে যাবেন। আমি সেদিন খুব খুশি মনে বাড়ি ফিরেছি, পরের দিন আবার গিয়ে ওইসব প্রিন্ট আমি নিয়ে এলাম, জয়ন্তবাবু নিজেও রেখে দিলেন একটা সেট। বেশ কিছু বইয়ের ইলাস্ট্রেশন আর কিছু নামের বাহারি অক্ষর। একেবারে বটতলার স্পর্শ।

আমার অনুসন্ধান এভাবেই চলতে থাকল।

(চলবে)

ছবি সৌজন্য: লেখক

জন্ম কলকাতায় ১৯৫০ সালে। নিজে শিল্পী, বহু শিল্প বিষয়ক ইতিহাস ও প্রবন্ধ রচনা করেছেন। দীর্ঘ বছর যাবত উনিশ শতকের কলকাতার কাঠ খোদাই নিয়ে গবেষণা করে চলেছেন। তার উল্লেখযোগ্য বই Woodcut prints of nineteenth century Calcutta (১৯৮২), উনিশ শতকের কলকাতার কাঠ খোদাই শিল্পী প্রিয় গোপাল দাস (২০১৩), আদি পঞ্জিকা দর্পণ (২০১৮, বাংলা একাডেমি পুরস্কার প্রাপ্ত), কলকাতার কাঠ খোদাই ( ২০২২) রাজ্য সরকারের বিনোদ বিহারী মুখোপাধ্যায় স্মৃতি পুরস্কার ২০২২।