এমন এক সময়, এমন এক স্থান এমন এক ঘটনা, যখন হাসিমুখে ক্ষুধার্ত মানুষ অপেক্ষা করে খাবারের জন্য,অতি সামান্য অনুযোগ করে বা করেই না, এমনকি দু-এক কলি গান বা গানের লড়াইও করতে পারে এবং সব কিছুর পরে, কিছুটা কম সিদ্ধ বা একটু বেশি নুন দেওয়া মাংসের ঝোল গোগ্রাসে খেয়ে নিতে পারে। বাড়িতে রান্নাবান্না নিয়ে সব থেকে খুঁতখুঁতে মানুষটি পর্যন্ত বলি বলি করেও শেষ পর্যন্ত রান্নার খুঁতের কথা না বলে রেখে দেন।

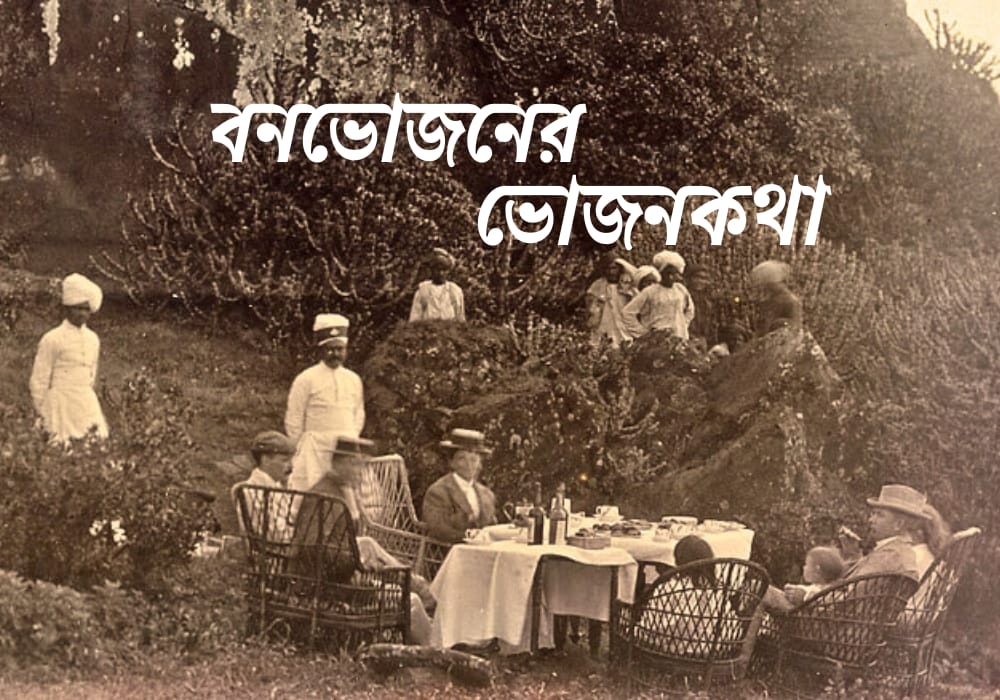

এমন অপার্থিব অথচ খুব চেনা ছবিটির নাম – বনভোজন (Picnic)। আর তার সঙ্গে জুড়ে থাকা, তার সব থেকে গুরুত্বপূর্ণ অংশ বোধহয় বনভোজনের ভোজনপর্ব।

একথা ঠিক যে বদলে গেছে অনেক কিছু। তাই ভোজনের ধরনধারণও যে বদলাবে, তাতে আর আশ্চর্য কী?

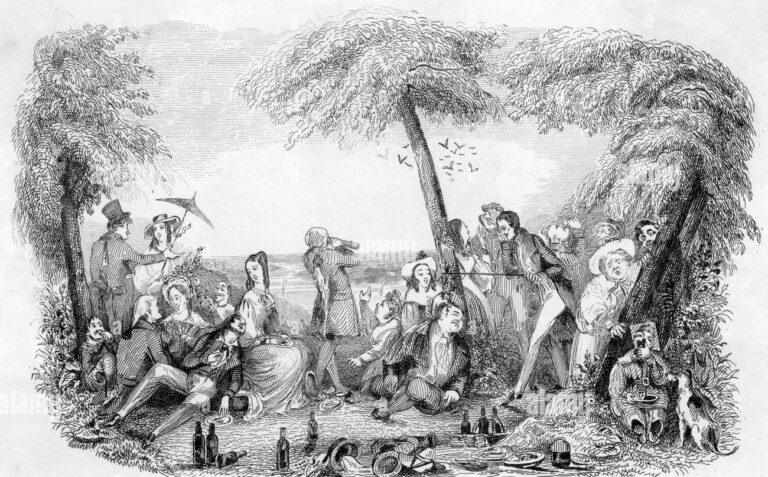

আরও পড়ুন: চিত্রকলায় পিকনিক, সমবেত আনন্দ-উৎসব

সেই সহজপাঠের খুব চেনা বনভোজনের কথাই মনে করা যাক। সেই যে উস্রি নদীর ধারে যাবার কথা ছিল। উস্রি নদীটা আসলে কোথায় তা জানতে চেয়েছে ক’জন? এখনও কি জানি ঠিক কোনখান দিয়ে বয়ে যাচ্ছে উস্রি নদী? আসল কথা হল বনভোজন। আর সেখানে কী কী-ই না খাওয়া হবে? ‘সঙ্গে খাবার আছে তো? সন্দেশ আছে, পান্তোয়া আছে, বোঁদে আছে।…যেন বসন্তের দোকানে যায় – সেখান থেকে খাস্তা কচুরি আনা চাই। আর কিছু পেস্তা বাদাম কিনে আনতে বলো। বাজারে একটা আস্ত কাতলা মাছ যদি পায়, নিয়ে আসে যেন। …রাস্তায় রেঁধে খেতে হবে, তার ব্যবস্থা করা দরকার। মনে রেখো – কড়া চাই, খুন্তি চাই, জলের একটা পাত্র নিও।’

আমাদের সামনে গড়ে উঠছে ভোজনের, বনভোজনের যে লোভনীয় চিত্রকল্প, তা বাস্তব, নাকি পরাবাস্তব? এতযুগ ধরে যে ভোজনের আস্বাদ পাই, যে বনভোজনের গন্ধ পাই তা পরাবাস্তব ছাড়া আর কী?

বা, মণিঝোরার ধারে সেই কপিভাজা, লুচি আর ক্ষীরের সন্দেশের মেনু? লীলা মজুমদারের ভূতেরা যখন আঙুল দিয়ে কাশির চিনি দেওয়া সর খায়, তখন আমাদের ভারী লোভ লাগে। বনভোজনের ভোজে লোভ লাগবে না? তবে যে ‘লক্ষ্মী’ গল্পে এই মেনু, সেখানে কিন্তু লক্ষ্মীকে রীতিমতো হোস্টেলে রেখে, বাকিদের নিয়ে বনভোজনে যান হোস্টেলের মাসিমা। কীসের শাস্তি? জ্যামের শিশি থেকে অর্ধেক জ্যাম খাইয়ে দেয় লক্ষ্মী, বেচারি বেড়ালটার খিদে পেয়েছে বলে। তবে যে গল্পের অপরাধ এমনটা, তার শাস্তিও কি তেমন হতে পারে? তাই আসলে ডুলের মধ্যে ঢাকা দিয়ে রাখা লুচি, কপিভাজা, ক্ষীরের সন্দেশ ছিল ঠিকই। তার উপর আবার ফিরতি পথে এসেছিল মাংসের সিঙাড়াও।

বনভোজনের (Picnic) খাবারের বর্ণনা লোভনীয়। কিন্তু তার থেকেও মনটানা নয় কি পুরো বনভোজনের উপর ছড়িয়ে থাকা স্বচ্ছ এই স্নেহ?

বনভোজনের খাবারদাবারের সবথেকে বড় উপাদান বা রহস্য এতেই লুকিয়ে নেই তো? না হলে, বনভোজনের খাবারের কথা বললে, কম সিদ্ধ হওয়া মাংসের কথা বললে স্মৃতির গন্ধ সহ তা মনকে সুবাসিত করে কীভাবে?

অতীতের পাতা থেকে তুলে দিই এমনই এক বনভোজনের স্মৃতিচারণ। রায়বাড়ির আরেক কন্যা পুণ্যলতা চক্রবর্তী বলেছেন এমনই এক সুন্দর অভিজ্ঞতার কথা।

‘আরেকটা আনন্দের দিন ছিল, স্কুলের জন্মদিন। সেদিন আমাদের আলিপুর চিড়িয়াখানা, শিবপুর বোটানিকাল গার্ডেন্সে কিংবা অন্য কোথাও বেড়াতে নিয়ে যাওয়া হত। এতগুলি ছেলেমেয়ে মিলে কলরব করতে করতে রিজার্ভ ট্রামে কিংবা নৌকায় যাওয়া, সারাদিন হইচই গান ও খেলা গাছতলায় সারি সারি বসে খাওয়া, সন্ধ্যার সময় দল বেঁধে বাড়ি ফেরা – ভারি আনন্দে কাটত দিনটা। …গ্রীষ্ম আর পুজোর ছুটীর জন্য যেদিন স্কুল বন্ধ হত সেদিন আমরা চাঁদা করে খাওয়াদাওয়া করতাম। বড় মেয়েরা রান্না করত, আমরা কাজে সাহায্য করতাম। শিক্ষক-শিক্ষয়িত্রীদের খাইয়ে, তারপর নিজেরা একসঙ্গে বসে খুব আনন্দ করে খেতাম।’

ছবিটা বেশ কিছুটা চেনা যেন। একটু আগেই ‘লক্ষ্মী’র বোর্ডিং থেকে যে বনভোজনের যোগাড়যন্ত্র হয়েছে তার সঙ্গে মিলে যাচ্ছে কিনা।

গুরুদেবের শান্তিনিকেতনে আবার কেমন ছিল আয়োজন? বুদ্ধদেব বসু সপরিবার আতিথ্য গ্রহণ করেছিলেন শান্তিনিকেতনে, বর্ণনা করেছেন বনভোজনেরও। অনেক পরের যুগের শান্তিনিকেতনে ছাত্রীদের বনভোজনের বর্ণনা পাওয়া যায় ঋতা বসুর ‘শ্রীসদনের শ্রীমতীরা’ গ্রন্থে। ‘কোপাইয়ের পাড়ে শ্রীমতীরা উড়ে উড়ে বেড়াচ্ছে প্রজাপতির মতন। মুড়ি কড়াইশুঁটি ঘুরছে হাতে হাতে জামার কোঁচড়ে। এর সঙ্গেই চলছে দুপুরের রাজসিক খাবার — ভাত ডাল মাছ মিষ্টির আয়োজন। কিচেনের দৈনন্দিন একঘেয়েমির বদলে আজ অপূর্ব একটা অন্যকিছু প্রাপ্তির উত্তেজনায় শ্রীমতীরা উতলা।‘

স্মৃতি-স্মৃতি মৌতাত ভেসে আসে। আবারও সেই স্মৃতির গন্ধে মিলেমিশে থাকা বনভোজনের গায়ে লেগে থাকে আলগা ভালোবাসা। ধোঁয়া ধোঁয়া কথার উষ্ণতা।

সেই উষ্ণতা, সেই ভালোবাসার কথারা কি শব্দ হারিয়েছে? আজকের বনভোজন কি হারিয়ে ফেলেছে তার চরিত্র? খাওয়াদাওয়া যেন ঠিক তেমনটা হয় না। বনভোজনের ভোজন কি তার স্বাদ হারিয়েছে?

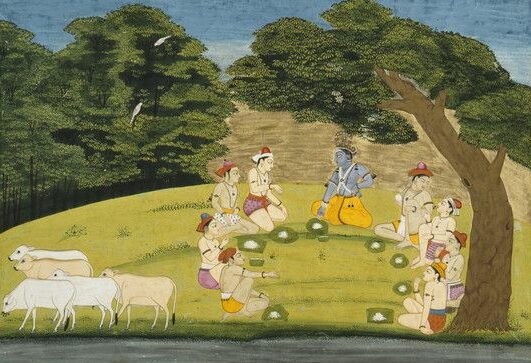

এই খতিয়ানের সিন্দুকের চাবিকাঠি লুকিয়ে আছে ইতিহাসে। কবে প্রথম আমরা বনভোজনের কথা জানতে পারি? মহাভারতের দিকে তাকাই, যেখানে অর্জুন, কৃষ্ণ ও বলরাম চলেছেন বনভোজনে— যা নিয়ে বিস্তারে লিখেছেন রাজেন্দ্রলাল মিত্র। কী খাচ্ছেন তাঁরা সেখানে? শিকার করে হরিণ ও তিতিরের মাংস, আম বেদানার মতো নানান ফল, ঘৃতপূর্ণকার মত নানান মিষ্টান্ন। সঙ্গে আছে কাদম্বরী ও মাধ্বীকার মতো নানান পানীয়।

মহাভারতের থেকেও আগে কি আছে কোনও বনভোজনের গল্প? ইতিহাসের কোনও স্মৃতি? বিনোদ চন্দ্র শ্রীবাস্তবের বইতে পাওয়া যায়, সুঙ্গ যুগের বনভোজনের কথা। টেরাকোটার মূর্তিতে ধরা আছে সেই বনভোজনের ছবি, যেখানে রথে করে বনভোজন করতে যাচ্ছেন সপার্ষদ রাজা, সঙ্গে আছে ফল, মিষ্টান্ন, মিষ্টি পলান্নের মতো নানান দ্রব্য।

পরে মুঘল আমলেও জনপ্রিয় ছিল বনভোজন। মির সৈয়দের ষোড়শ শতাব্দীর চিত্রশিল্প, ‘প্রিন্স অফ দ্য হাউস অফ তৈমুর’ ছবিতে হুমায়ুনকে দেখা যায় চিনার গাছের তলায় বনভোজন করতে, সেখানেও আছে পোলাও ও নানান মাংসের পদ।

এ প্রসঙ্গে ফরাসি বিপ্লবের গল্পও বলে নেওয়া যায়। কেমন ছিল সেইসব বনভোজনের ইতিহাস? ফরাসি বিপ্লবের পূর্ববর্তী সময় ফ্রান্সের রাজদরবারের সদস্যদের মধ্যে প্রচলিত ছিল ‘পিকনিক’ (Picnic) শব্দটি, যদিও তা ঠিক বনভোজন ছিল না। প্রত্যেকের বাড়ি থেকে রান্না করে নিয়ে যাওয়া হত নানান উৎকৃষ্ট পদ। ফরাসি বিপ্লবের অভিঘাতে দেশ থেকে ব্রিটেনে পলায়ন করে এই শ্রেণির একাংশ, সঙ্গে নিয়ে আসে এই পিকনিক-সংস্কৃতি। ভিক্টোরিয়ান ইংল্যান্ডে সেই পিকনিক স্থান পায় বাড়ির বাইরে, হয়ে ওঠে সত্যিকারের বনভোজন।

ফরাসি বিপ্লবের পূর্ববর্তী সময় ফ্রান্সের রাজদরবারের সদস্যদের মধ্যে প্রচলিত ছিল ‘পিকনিক’ (Picnic) শব্দটি, যদিও তা ঠিক বনভোজন ছিল না। প্রত্যেকের বাড়ি থেকে রান্না করে নিয়ে যাওয়া হত নানান উৎকৃষ্ট পদ।

কী থাকত সেই বনভোজনের পিকনিক বাস্কেটে? সব থেকে প্রিয় ছিল স্কচ এগস্, এক ধরনের মাংসের ডিমের ডেভিল। গ্রীষ্মকালে পিকনিকের সময় এতই জনপ্রিয়তা থাকত এই পদের যে লন্ডনের বিভিন্ন হোটেল ও দোকানে— যেমন ফর্টনাম অ্যান্ড ম্যাসনস, ১৭৩৮ সালে, বছরের নির্দিষ্ট সময় তৈরি করত এই পদটি। সেই সময়ের রান্নার বই ‘মিসেস বিটনস্ বুক’-এ পিকনিকের খাবারের তালিকায় ছিল রোস্ট বিফ, মুরগির রোস্ট, লবস্টার, শেপার্ডস পাই এবং নানান রকম কেক।

সাহিত্যও ধরে রেখেছে সেইসব স্মৃতি। বিদেশি সাহিত্যে উঁকি মারলে দেখতে পাই, জেন অস্টেনের ‘এমা’ বা চার্লস ডিকেন্সের এপসম ডার্বির বর্ণনায় অষ্টাদশ শতাব্দীর বনভোজনের তথা ভোজনের খুঁটিনাটি। ডিকেন্স লিখেছেন পিকনিকে গিয়ে লবস্টার স্যালাড ও ফ্রেশ পাই খাওয়ার কথা।

আবার উনবিংশ শতাব্দীর প্রেক্ষাপটে লেখা শিশু সাহিত্যের কিংবদন্তি রচনা এনিড ব্লাইটনের ‘ফেমাস ফাইভ’ বনভোজনে গিয়ে কী খায়? বর্ণনায় পাওয়া যায় কোলড হ্যাম, স্ট্রবেরিজ অ্যান্ড ক্রিম, জিঞ্জার বিয়ার, স্যান্ডুইচ, পিকলস্, স্কোনস্ ও বাড়ির তৈরি জ্যাম ও মধুর কথা। ম্যালোরি টাওয়ারস্-এর পিকনিকে বর্ণনা পাওয়া যায় হ্যাম স্যান্ডউইচ, গাছ থেকে পাড়া ব্লুবেরি, নতুন মাখ ও ক্রিমের গল্প। সঙ্গে থাকে চকলেট কেক, শর্টব্রেড বা একলেয়ার্স।

আর আমাদের পাণ্ডবগোয়েন্দা? সদ্য প্রয়াত ষষ্ঠীপদ চট্টোপাধ্যায়ের অমর সৃষ্টি, যারা বাংলার কৈশোরের ছবি হয়ে থেকে যাবে অনেক অনেক দিন ধরে — তারা কি বনভোজনে যেত? গেলেই বা কী হত পাণ্ডব গোয়েন্দার মেনু? বাবলু, বিলু, ভোম্বল, বাচ্চু আর বিচ্চু সঙ্গে নিয়ে যেত লুচি, আলুর দম, বড় বড় রাজভোগ আর চমচম, শীতের মোয়া আর কমলালেবু। সঙ্গে অবশ্যই পঞ্চুর জন্য ওর প্রিয় বিস্কুট।

আর ফেলুদা, তোপসে, জটায়ু? মগজাস্ত্রে শান দিতে দিতে বনভোজনের সময় হত কি? ফেলুদার পিকনিক বলতেই মনে পড়ে ‘ছিন্নমস্তার অভিশাপ’ গল্পের কথা, যেখানে পিকনিকেই অভিনীত হয় রহস্যের এক মূল দৃশ্য।

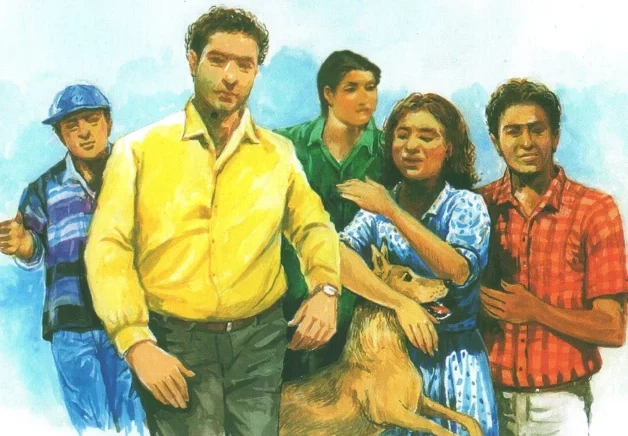

ফেলুদার কথাই যখন হচ্ছে, তখন কি ফেলুদার স্রষ্টা সত্যজিৎ রায়ের ভুলতে না পারা পিকনিকের দৃশ্য অনুল্লেখিত থাকতে পারে? আমাদের সকলের প্রিয় লেখক সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের উপন্যাস অবলম্বনে তৈরি ‘অরণ্যের দিনরাত্রি’ চলচ্চিত্রের কেন্দ্রীয় দৃশ্যপট রচিত বনভোজনের দৃশ্যকে কেন্দ্র করে। যদিও মেমরি গেম খেলাটিই এক্ষেত্রে বনভোজনের মূল চরিত্র নির্ধারণ করে, কিন্তু খাবারদাবারের আয়োজন বাদ যায় না মোটেই।

বনভোজনের ভোজনের বিবর্তনের ইতিহাস আরও অনুপুঙ্খ গবেষণার দাবি রাখে। বেশ কিছু গবেষণার কথা অবশ্য এক্ষেত্রে উল্লেখ করতে হয়— যেমন, মেঘা রায়ানের ‘লাঞ্চ-আ হিস্ট্রি’ বইটি, যেখানে ব্রিটিশ উপনিবেশে ভারতের পিকনিক লাঞ্চের বর্ণনা করেছেন লেখিকা। ভারতীয়-ব্রিটিশ খাবারের মেলবন্ধনে তখন বনভোজনে যেত মুর্গির রোস্ট ও ঝালফারেজি, রেলওয়ে কারি, ক্রাম্ব ফ্রায়েড মাটনের চপ, ফিশ ও চিকেন কাটলেট। শুধু খাবার নয়, সেই খাবার পরিবেশন করার জন্য সাদা টেবলক্লথ, কাচের বাসন ও রুপোর কাটলারিও বয়ে নিয়ে যেত বেহারারা।

এতসব খাবারের নাম শুনে যদি লোভ হয়? আমাদের তো আর ভূতের রাজা নেই। তাহলে ফিরে যেতে হবে রায়বাড়িরই একজন সদস্যের কাছে। লীলা মজুমদারই সন্ধান দিয়েছেন রসনার রহস্য সমাধানের। তাঁর ‘রান্নার বই’ গ্রন্থে। এ বইটিকে শুধু রান্নার বই বললে কিছুই বলা হয় না। খাদ্য ইতিহাস বা কালিনারি হিস্ট্রির যে বিশাল ক্ষেত্রে এখন উন্মোচিত হয়েছে, এই বইটিকে তারই এক পথিকৃৎ বলা যেতে পারে। পিকনিকের জন্য কী কী খাবার তৈরি করে নিয়ে যাওয়া যেতে পারে তার সুনির্দিষ্ট বর্ণনা আছে সেখানে। কয়েকটি চেখে দেখা যাক্।

‘ধর সকলে পিকনিকে গেলে, জনা ১২/১৪, ছোট ও বড় মিলে। …দুপুরের জন্য দুটো মুরগি আগের দিন রোস্ট করে রাখলে। তার সঙ্গে আলু রোস্ট করলে, মটর সেদ্ধ করলে। …একটা করে ডিম শক্ত করে সিদ্ধ করে, নুন মাখিয়ে লাল করে ভেজে দিলে। মধ্যিখানে শশা টোমাটো লেটুসের স্যালাড ভরে একটি কি দুটি রোল নিলে, একটি মিষ্টি প্যাটি নিলে, একটি অন্য মিষ্টি নিলে…। বিকেলের জন্য একটা প্লেন বড় ফলের কেক নিলে,…স্কচ শর্টব্রেডও নিতে পারো। আবার দিশী ধরণের চমৎকার পিকনিকের খাবার নেওয়া যায়। লুচি নিলে…, শুকনো আলুর দম, মাছের চপ মাংসের বড়া নিলে। শামি কাবাবও নিতে পারো…। অবিশ্যি সব চাইতে মজা হয় যদি সেখানে গিয়ে খিচুড়ি, বেগুনভাজা, আলুর দম, টোমাটোর চাটনি রাঁধা যায়।’

কেমন বনভোজন বনভোজন সুবাস, তাই না! অথচ ঠিক বনভোজনে তো যাইনি আমরা এক্ষুনি। তবু ভোজনের এই বিশেষ আয়োজন, রোজকার খাদ্যতালিকা থেকে পৃথক, এমনকি এলাহি নেমন্তন্ন থেকেও পৃথক এই ভোজন তার সবকিছু নিয়ে এক্কেবারে অন্যরকম।

তাই যখন অপু-দুর্গা প্রায় বিনা আয়োজনে উপুড়ঝুপুড় বৃষ্টির মধ্যে আটকে পড়ে, নারকেলের মালায় কাঁচা তেলে আমমাখা খায়, কোনও রান্নার আয়োজন ছাড়াও তার মধ্যে থেকে যায় চড়ুইভাতির জন্য মনকেমন।

হয়ত সেই মনকেমনটাই খুঁজি আমরা আজও। সাজানো গোছানো রিসর্টের মাটির থালায় গুছিয়ে দেয় খাবার অথবা আগে থেকে ঠিক করা কেটারিং সার্ভিস – তাতে পিকনিক হয়, উদরপূর্তিও কম হয় না হয়ত। তবু সেই ছোট্টবেলায় নড়বড়ে বাসে চড়ে, আড়চোখে দেখা দৃষ্টি গায়ে মেখে কমলালেবুর স্বাদ মেটে না

একেই কি স্মৃতিমেদুরতা বলে?

ঈশা আদতে অর্থনীতির ছাত্রী, শিক্ষিকা ও সমাজকর্মী। বিধাননগর কলেজের স্নাতক ঈশার পড়াশোনা ও শিক্ষকতার ক্ষেত্র ছুঁয়ে ছুঁয়ে গেছে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, ইউনিভার্সিটি অফ ম্যাসাচুসেটস, আমহের্স্ট। ছোটবেলা কেটেছে পিতামহী শিক্ষাবিদ মৃণালিনী দাশগুপ্তের ছত্রছায়ায়, অনেক গল্প, গল্পের বইদের সঙ্গে। গল্প বলার ছায়ারা পিছু নিয়েছে তখন থেকেই। ছোটবেলার স্মৃতিদের নিয়ে লেখা 'আমার রাজার বাড়ি' প্রথম প্রকাশিত গদ্যগ্রন্থ। প্রকাশিত হয়েছে 'রাই আমাদের' নামে ছোটদের গল্পের বইও। কবিতার বই 'চাঁদের দেশে আগুন নেই' আর 'রোদের বারান্দা' আছে ঈশার ঝুলিতে। কবিতার জন্য কৃত্তিবাস পুরস্কারও পান। বড়দের গল্প লেখেন অল্পস্বল্প- 'দেশ' পত্রিকা সাক্ষী। বিভিন্ন পত্রপত্রিকায় লেখেন গবেষণামূলক লেখা, যার বিষয় মহিলাদের বিভিন্ন সমস্যা ও তার সামাজিক ঐতিহাসিক স্থানাঙ্ক। মহিলাদের প্রতিবাদের ইতিহাস তুলে আনাই এখন মূল লক্ষ্য ঈশার।