দেশি-বিদেশি চিত্রকলায় পিকনিক (Picnic), সমবেত আনন্দ-উৎসবের চিহ্ন নিয়ে কিছু কথা লিখতে গিয়ে মনে হতে বাধ্য; শিল্পকে প্রভাবিত করার মতো উপাদান আসলে অজস্র। যেমন, ইউরোপের বড় অংশের চিত্রকর, বিশেষ করে ইম্প্রেশনিস্ট-ধারার চিত্রকরদের গভীরভাবে প্রভাবিত করেছিল ছোট-ছোট ধাতুর বাক্সে অয়েল-পেন্টের বিপণন।

এর আগে পাওডারের মতো পিগমেন্ট থেকে রং তৈরির পদ্ধতি বেশ কষ্টসাধ্য ছিল। উনবিংশ শতকের আগে পর্যন্ত পিগমেন্টের সংখ্যাও ছিল কম। ১৮৪০ সালের কাছাকাছি সময়ে ধাতুর টিউবে তেল-রং সুলভ হবার ফলে রংয়ের জগতে আক্ষরিক অর্থেই ‘বিস্ফোরণ’ ঘটে।

এতটাই গুরুত্বপূর্ণ ছিল এই নতুন-বিপণন যে চিত্রকলার ইতিহাসে অন্যতম মহিরুহ অগাস্ট রেঁনোয়া লিখছেন, “টিউবের ভেতর রং আমাদের এক নতুন দিগন্তের সামনে দাঁড় করিয়ে দিয়েছিল। টিউবের ভেতর রং-ভরে বাজারজাত করার পদ্ধতি না-এলে কোনও একজন সেজান, কোনও একজন মনে, কোনও একজন পিকাসো ‘শিল্পী হয়ে’ উঠতেন না। এমনকি ইম্প্রেশনিজম ধারাটিই ‘হয়ে’ উঠত না।”

শুধু এটিই নয়, ইম্প্রেশনিস্ট-ধারার শিল্পীরা এবং সে ধারার বাইরেও বহু শিল্পী যে উনিশ-শো শতকের মাঝামাঝি সময় থেকে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের কাছাকাছি সময় পর্যন্ত অসামান্য সব ‘পিকনিক’-এর ছবি এঁকে চললেন, যে ছবিগুলি চিত্রকলা ও মানবসভ্যতার ইতিহাসে অনন্য সম্পদ হয়ে রইল তার পিছনে বড় ভূমিকা নিয়েছিল রেলপথের বিস্তার। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, ১৮২৮ সালে ফ্রান্সে প্রথম রেল-ব্যবস্থা শুরু হবার পর মাত্র কয়েক বছরে তা ফ্রান্সে ছড়িয়ে পড়েছিল।

এ ঘটনায় শিল্পীদের জীবনের সঙ্গে যুক্ত হয়েছিল স্বাধীনতার আরেকটি মাত্রা। রং-শুকিয়ে যাবার আশঙ্কা নেই এবং রেলপথে দ্রুত দূরদূরান্তরে গিয়ে প্রকৃতির মধ্যে থেকে, স্টুডিওর ঘেরাটোপ ছিন্ন করে ‘আউটডোর’-এ ছবি আঁকার সুবর্ণ সুযোগ ও বিস্তৃত পরিধি সৃষ্টি হয়েছিল।

যদিও এ-কথা অস্বীকার করার কোনও কারণ নেই যে এর আগেও পিটার ব্রয়গেল ‘দ্য হারভেস্টর’ সৃষ্টি করেছেন ১৫৬৫ খ্রিস্টাব্দে, উইলিয়াম শেক্সপিয়রের বয়স তখন মাত্র কয়েক-মাস। নিকোলাস পুসান ১৬৩৬ সালে সৃষ্টি করেছেন মিথ-আশ্রিত, জটিল আনন্দ-মিলনের চিত্র ‘দ্য ট্রায়াম্ফ অফ পান’; শেক্সপিয়রের জন্মেরও অর্ধ-শতক আগে জিওভানি বেলিন্নি সৃষ্টি করেছিলেন দৈব-পিকনিকের চিত্র ‘দ্য ফিস্ট অফ গডস’।

১৫৬৫ খ্রিস্টাব্দে সৃষ্ট ‘দ্য হারভেস্টর’ তৈলচিত্রটিকে পিকনিক-সম্পর্কিত চিত্র বলা হবে কি না, তা নিয়ে প্রশ্ন উঠতে পারে। কিন্তু প্রকৃতির মাঝখানে কয়েকজন মানুষের তৃপ্তির সঙ্গে অন্নগ্রহণ’কে যদি চড়ুইভাতি বলা হয় তবে ‘দ্য হারভেস্টর’ সে-ধারার সার্থকতম সৃষ্টির মধ্যে একটি। ফসল কাটার মরশুম; ব্যাকগ্রাউন্ডে সমুদ্রের আভাস। ফ্রেমের মাঝ-বরাবর, সামান্য বাম-দিকে একটি গাছের নীচে খাদ্যগ্রহণ করছে ও বিশ্রাম নিচ্ছে কয়েকজন মানুষ। ভ্যান গগের বিখ্যাত বিষণ্ণ হলুদের থেকে এই পাকা-ফসলের হলুদ সম্পূর্ণ পৃথক। পাকা গমের হলুদ-স্ট্রিপ কিছুটা গিয়ে শেষ হয়ে গেছে, সে-জায়গা দখল করেছে কিছু ঝোপঝাড়। দূরে ফসল-বহনকারী গাড়ি, ছোট-ছোট বাড়ি ও আরও খেতের ইশারা। ফসল তুলে বেঁধে রাখা হয়েছে; ফসলের গোছগুলি দাঁড় করিয়ে রাখা।

প্রতিটি গোছের মধ্যে স্ত্রী-চিহ্নের আভাস। দু’সার ফসলের মধ্যে দিয়ে বেরিয়ে আসছে যে মানুষ তার হাতে একটি লাল-রঙের পাত্র। যেন প্রকৃতির যোনির ভেতর থেকে বেরিয়ে আসছে পুরুষ।

নিকোলাস পুসানের ‘দ্য ট্রায়াম্ফ অফ পান’ ছবিটিতে দেখা যাচ্ছে বনের মধ্যে আদিম খেলায় মেতে থাকা নারী-পুরুষ। মুখোশ ও বাদ্যযন্ত্রের উপস্থিতি জানিয়ে দিচ্ছে এই আনন্দ-আয়োজন পূর্ব-নির্ধারিত। মুখোশের আড়াল খসে গিয়ে শুরু হয়েছে উল্লাস, রক্তমাংসের মানুষের ‘সৎ’ উল্লাস। মেষশাবক ও পাতার-মুকুটের উপস্থিতি জানিয়ে দিচ্ছে কোনও ‘প্যাগান’ কৌমের আনন্দ-আয়োজন। তবে ছবিটির সব থেকে ‘গুরুত্বপূর্ণ’ অংশ হল মধ্যবর্তী স্থান; যেখানে শিথিল-বসনার প্রসারিত ডান-হাত ছুঁয়ে রয়েছে এক বলিষ্ঠ-পুরুষের কাঁধ এবং বাম-হাত স্পর্শ করে রয়েছে এক শিশুর চিবুক।

শিশুটির হাতে ধরা পাত্র-ভরা মালা। নারীটির মুখ, উল্লেখ্য, ফেরানো রয়েছে শিশুটির দিকেই। যৌনতা, সন্তান ও সৃষ্টির প্রবহমানতার এই চিত্রটিকে ডফলি-জাতীয় বাদ্যযন্ত্রে মুখর করে তুলছে শিথিল-বসনা আরেকটি চরিত্র।

জিওভান্নি বেলিন্নি’র ‘ফিস্ট অফ দ্য গডস’ মিথ-আশ্রিত একটি তৈলচিত্র। জুপিটার, অ্যাপেলো, নেপচুন-সহ পরির দল এখানে আনন্দ-উদযাপনে রত।

জীবিতকালে যাঁর (পৃথিবী-বিখ্যাত) ছবি ফ্রান্সের একটি শিল্প-প্রদর্শনকারী সেলুন থেকে প্রত্যাখ্যান করা হয়েছিল, যিনি নিজে পৃথিবীর শ্রেষ্ঠতম চিত্রকর হয়ে ওঠার পাশাপাশি পরবর্তী প্রজন্মের শিল্পীদের ওপর গভীর প্রভাব বিস্তার করেছিলেন সেই ‘ক্লদ মনে’র বেশ কয়েকটি বনভোজন ও আনন্দযজ্ঞকেন্দ্রিক চিত্র রয়েছে। তার মধ্যে ‘Luncheon on the Grass’ ও ‘Ladies in the Garden’ ছবি দু’টি সব থেকে বিখ্যাত। ‘ঘাসের ওপর বসে ভোজন’ (উল্লেখিত প্রথম ছবি) চিত্রটি একশো-তিরিশ বাই একশো-একাশি সেন্টিমিটার আকৃতির। এই একই নামে এডওয়ার্ড মানে’র একটি চিত্র রয়েছে যদিও।

ছবিটির একটি ‘মস্কো-এডিশন’ আছে এবং তা নিয়ে বিতর্ক রয়েছে চিত্র-সমালোচকদের মধ্যে। ছবিটির কেন্দ্রে রয়েছে হালকা রংয়ের টেবিল-ক্লথ। প্রকৃতির সমস্ত সবুজ যেন ঝরনার মতো নেমে আসছে ফ্রেমে, আরেক নারীর গাউন বেয়ে। রংয়ের খেলার তীব্রতা ব্যাকগ্রাউন্ডে বেশি। ছবিটির নীচের ডান-কোণে পড়ে রয়েছে একটি লাল-শাল। স্পেস ও ফ্রেমের গভীরতাকে ব্যবহার করার বিষয়ে ‘মনে’র আজন্ম দক্ষতা। ছবিটিতে যেন ফ্রেমের বাইরে থেকে এসে পড়েছে সৌররশ্মি-স্তম্ভ।

‘মনে’র এ-ছবিটিতে প্রকৃতির সঙ্গে ধীরে-ধীরে মিশে যাচ্ছে চরিত্রগুলি। ক্যানভাসের নীচের দিকের কেন্দ্রে খাদ্য ও পানীয়ের প্রাচুর্য জানান দিচ্ছে জীবনের অফুরন্ত আনন্দের। ফ্রেমের ডান-দিকে, যেদিকে তিনজন পুরুষ রয়েছে সেদিকে গাছের বলিষ্ঠ কাণ্ড; সুঠাম। একদম ডানদিকের পুরুষ থেকে যেন শুরু হয়েছে তরঙ্গের। বারোজন মানুষ শুষে নিচ্ছে জীবন ও প্রকৃতির আনন্দ। সে অবাক-দৃশ্যের দিকে চেয়ে রয়েছে একটি কুকুর। ‘বাগানে, মহিলারা’ ছবিটি তেলরঙে আঁকা, আশি বাই নিরানব্বই সেন্টিমিটার মাপের। সবুজ ঘাসে-ঢাকা বাগানটি ছন্দে-ছন্দে মিশে যেতে চাইছে প্রকৃতির সঙ্গে। আলো-ছায়ার অপার্থিব পরিবেশ এখানেও। বাগানের চারজন কিন্নরী যেন এ-পৃথিবীর নয়।

জীবনের আনন্দ-বেদনার মাঝখানে দেখা হয়েছিল দু’জন বন্ধুর। ছাত্রজীবনের দুই বন্ধু বারবার বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে; একে অপরকে চিঠি লিখেছে। সেসব চিঠি গবেষকদের কাছে অমূল্য সম্পদ; দুই শিল্পীর জীবন যে ঠিক কতটা ক্ষতবিক্ষত আর অনুভূতিপ্রবণ হতে পারে চিঠিগুলি তার সাক্ষ্য বহন করছে। যিনি স্কুলজীবনে ছবি এঁকে পুরস্কার পেতেন তিনি পরবর্তীতে পৃথিবী-বিখ্যাত লেখক হয়ে উঠলেন, আর যিনি নিজেকে বন্ধুর থেকে বেশি পারদর্শী লেখক বলে মনে করতেন তিনি হয়ে উঠলেন সারা পৃথিবীর ইম্প্রেশনিস্ট শিল্পীদের কাছে অভিভাবক-সম।

এমিলি জোলা ও পল সেজান ঘুরে বেড়াতেন ফ্রান্সের এক্স অঞ্চলে; নদীতে নগ্ন হয়ে স্নান ও সাঁতারের মধ্যে দিয়ে শিল্পের দুই শ্রেষ্ঠতম সন্তান শুষে নিতেন পৃথিবীর আনন্দ-বিষাদ।

সেজানের বহু পিকনিক-চিত্রের মধ্যে সেই দিনগুলির দিকে ফিরে দেখার খেলা রয়েছে। যেন স্মৃতির সরণি বেয়ে সেজান চলে যাচ্ছিলেন প্রাক-যৌবনের সে দিনগুলিতে। সেজানের বিখ্যাত ‘বাথার্স’ সিরিজের ভ্রূণ-ছবিটি আসলে একটি পেন-ড্রয়িং; চিঠিতে সেজান সে ছবি পাঠিয়ে ছিলেন এমিলি জোলাকে। ছবিটিতে রয়েছে স্নানরত তিনজন পুরুষের অবয়ব, ঘন পাইনবনের পাশ দিয়ে বয়ে যাওয়া একটি নদীতে অবগাহন করছেন তাঁরা।

উনবিংশ শতাব্দীর সাতের দশকের মাঝামাঝি সময়ে থেকে সেজানের বিখ্যাত ‘বাথার্স এবং তাঁদের রেস্ট’-এর ছবি সৃষ্টি হওয়া শুরু হয়। এ-পর্বে ‘Baigneurs au repos’ চিত্রটিতে নদীর পাশে তিনজন মানুষকে বিশ্রামরত অবস্থায় দেখা যায়। ফ্রান্সের এই রৌদ্রকরোজ্জ্বল দিনে তাঁরা কি দৈব-পিকনিকে এসেছিলেন? জীবনের অনাবিল আনন্দ ও মুক্তির মাঝখানে শুয়ে তাঁরা কি শুষে নিচ্ছিলেন রৌদ্রের আলিঙ্গন? ছবিটিতে ছড়িয়ে থাকা স্বপ্ন-উপাদান যেন কিছুতেই ছেড়ে যেতে চাইছে না ছবিটিকে। তেলরঙের এই চিত্রটিকে একজন চিত্র-সমালোচক ‘ড্রিম-ওয়ার্ক’ বলে অভিহিত করেছেন। ছবিটিতে তিনজন স্নানার্থী একে অপরের থেকে এতটাই বিচ্ছিন্ন ও নিজস্ব ‘দ্বীপের’ বাসিন্দা যে সমস্ত ফ্রেমটিকে ‘অনন্বয়ের জাদুঘর’ হিসাবে চিহ্নিত করা যেতে পারে।

ফ্রেমের একদম মাঝখানের স্নানার্থী, যাঁর ছায়া পড়ে রয়েছে পৃথিবীর সব থেকে শান্ত জলে, যেন রহস্যমুগ্ধ নার্সিসাস।

কালো-রঙের পরিবর্তে ‘পার্পল’ রং ব্যবহার করে আলোছায়ার কারুকাজ সৃষ্টি করার মতো শান্ত-বিপ্লব যিনি এনেছিলেন তিনি পিয়ের অগাস্তে রেঁনোয়া।

বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি যে কীভাবে শিল্পীদের সাহায্য করে তার উদাহরণ আমরা আগেই দেখেছি। রেঁনোয়ার ক্ষেত্রে অবশ্য বিষয়টি বিড়ম্বনা ডেকে এনেছিল। প্রথম জীবনে পোর্সেলিনের পাত্রের উপর অঙ্কন করতেন রেঁনোয়া। শুধু তাই নয়, ফ্রান্সের প্রায় কুড়িটি ক্যাফে’তে অঙ্কন করেছিলেন তিনি। কিন্তু শিল্প-বিপ্লবের ফলে পোর্সেলিনের পাত্রের ওপর প্রিন্ট করবার যন্ত্র আবিষ্কার হল, রেঁনোয়াকে পেশা পরিবর্তন করতে হল।

‘দ্য সেলুন’ নামক গ্যালারি থেকে রেঁনোয়ার ছবিও প্রত্যাখ্যাত হয়েছিল। সে সময় এত শিল্পীর ছবি ‘দ্য সেলুন’ প্রত্যাখ্যান করত এবং ‘দ্য সেলুন’-এর খ্যাতি এতটাই আকাশছোঁয়া ছিল যে শিল্পীরা মাঝেমাঝে ‘দ্য সেলুন’ থেকে প্রত্যাখ্যাত ছবি নিয়েই প্রদর্শনী করতেন। নাম দিতেন, ‘দ্য সেলুন অফ দ্য রিফিউজড’।

রেঁনোয়ার ‘Luncheon of the Boating Party’ আনন্দ-ভোজনের অনবদ্য প্রকাশ। বিশাল ক্যানভাসের উপর রেঁনোয়া তাঁর রং আর শক্তিশালী তুলির টানের জাদু ছড়িয়ে দিয়েছেন। ব্যালকনি থেকে ছিটকে আসা আলো পড়ে রয়েছে টেবল-ক্লথের উপর। ছবিটির প্রতিটি চরিত্রই যেন কথোপকথনে রত। পানপাত্র ও বোতল তুমুল আনন্দ-স্রোতের ইশারা দিচ্ছে। টেবল-ক্লথের ডানদিকটি কিছুটা অবিন্যস্ত। ক্যানভাসের সব থেকে অবিন্যস্ত অংশ সেটিই। এটিও যেন অন্তর্গত উত্তেজনাকে প্রকাশ করছে। শিল্প-বিপ্লবের ফলে পরিবর্তিত ইউরোপ, তার আনন্দ-উচ্ছ্বাস, আপাত-রঙিন পৃথিবীকে ধারণ করে রয়েছে এই ছবিটি।

কিন্তু এ-ছবিটির গুরুত্ব অন্য আরেকটি কারণেও। রেঁনোয়ার মতো শিল্পীকে যে তাড়া করে বেড়াবে অতৃপ্তি, সেটিই স্বাভাবিক। তিনিও এই ছবি সৃষ্টির কাছাকাছি সময়ে মনে করছেন ইম্প্রেশনিস্ট ধারার সঙ্গে অতিরিক্ত সংযোগের ফলে তাঁর শিল্প ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে। তিনি তীব্রভাবে চাইছিলেন এই ধারার সঙ্গে সংযোগটিকে ছিন্ন করতে। বহু বিশেষজ্ঞ মনে করেন, রেঁনোয়ার অন্তর্গত অতৃপ্তির প্রতিফলন রয়েছে এই সমবেত আনন্দ-উৎসবের চিত্রটিতে। রেঁনোয়া যে ক্রমাগত তাঁর ধারা বদলের দিকে ঝুঁকে পড়ছিলেন এই চিত্রটি তার অকাট্য প্রমাণ।

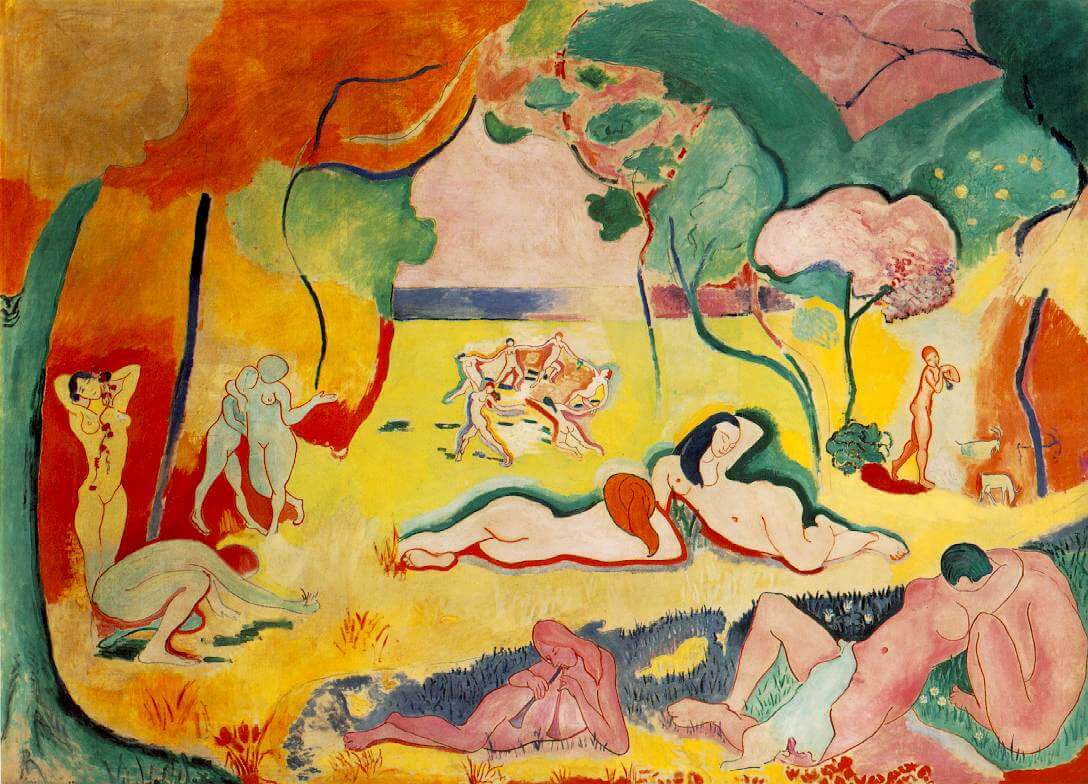

১৯০৪-০৫ ও ১৯০৫-০৬ সাল জুড়ে দুটি ছবি সৃষ্টি হয়েছিল আরেক শিল্পীর হাতে। হেনরি মাতিসের ‘লাক্সারি, কাম এন্ড ডিলাইট’ এবং ‘জয় অফ লাইফ’ ছবি দুটিকে আনন্দ-ভোজন ও উৎসবের ছবি হিসাবেই দেখতে ইচ্ছা করে। প্রথম ছবিটিতে সাতজন নগ্ন মানুষ সমুদ্রের ধারে; ক্যানভাস ভরে রয়েছে পার্পল, লালচে, হলুদ রঙের তীব্র বিস্ফোরণ ও শক্তিশালী ছোপ। আদিম, রক্তমাংসময় অস্তিত্ব নিয়ে যেন তারা বেড়াতে এসেছে জলের ধারে। রয়েছে খাবার ও পানীয়ের ইশারা।

‘জয় অফ লাইফ’ ছবিটি আরও বেশি আদিম; মাতিসের যে বিখ্যাত দর্শন, ছবির শরীরে সংগীত মিশে যাওয়া, তার ইশারা পাওয়া যেতে পারে এই ছবিটিতে। লাল ও তীব্র হলুদ শিখার মধ্যে শুয়ে-বসে-নেচে চলেছে চরিত্রগুলি। ফ্রেমের মাঝখানে তীব্র হলুদের মধ্যে নেচে যাওয়া ছয়টি শরীরের মধ্যে রয়েছে তাঁর অতি-বিখ্যাত ছবি ‘দ্য ডান্স’-এর সুস্পষ্ট ইশারা।

প্রসঙ্গত, ‘দ্য ডান্স’ ছবিটিতে রয়েছে পাঁচটি নৃত্যরত শরীর। তারা একে অপরের হাত ধরে রয়েছে। মাত্র তিনটি রং ব্যবহার করেছিলেন মাতিস। ২৬০ সেন্টিমিটার বাই ৩৯১ সেন্টিমিটারের বিশাল ক্যানভাস জুড়ে নেচে চলেছে শরীরগুলি। যেন তারা প্রত্ন-আদিম যুগ থেকে উঠে এসে নগ্ন শরীরে প্রত্যাখ্যান করছে আধুনিকতা নামক ধারণাটিকে। তীব্র ঘূর্ণনে তাঁরা তুলে আনছে আদিম নৃত্যের ভঙ্গি; যেন কোনও কৌমসমাজে আনন্দ-উৎসব শিখর স্পর্শ করেছে।

পিকনিক, আনন্দ-উৎসব, সমবেত আনন্দের ছবি নিয়ে কথা বলতে গেলে মার্ক শাগালের ছবির কথা আসবেই। নস্টালজিয়া দিয়ে ঘেরা গ্রামজীবনের সহজ আনন্দের ছবিতে শাগালের চূড়ান্ত সিদ্ধি। আসবে অ্যন্ড্রিয়া কাউচের ডিসটোপিয়া বহনকারী ছবি ‘টি’-এর কথাও।

এ লেখার একদম শেষে উল্লেখ করতে ইচ্ছা করছে এম স্ট্যানিস্কি’র ‘ভিউপয়েন্ট’ ছবিটির কথা। অ্যক্রেলিকের কাজ। সমুদ্রের ধারে দাঁড়িয়ে রয়েছে কয়েকজন পর্যটক। তাদের সবার মুখ সমুদ্রের দিকে ফেরানো; শুধু দুজন চেয়ে রয়েছে পিছন দিকে। ছবিটির ‘দর্শক’কে প্রত্যক্ষ করছে মাত্র তারা দুজন। একজনের মুখ মুখোশে ঢাকা; অন্যজনের মাথার পরিবর্তে রয়েছে একরাশ শূন্যতা। আকাশে ভেনাস-মূর্তি।

এই ‘ট্যুরিস্ট’রা কি একসঙ্গে আনন্দ-উৎসবে মেতে উঠতে চেয়েছিল? সুন্দরের কাছাকাছি থেকেও তাদের মধ্যে ছড়িয়ে রয়েছে ঘাতক একাকিত্ব। অস্তিত্বের তীব্র সংকট মানুষকে কাছাকাছি আসতে দিচ্ছে না। সমস্ত শিল্প ও সুন্দরই আজ বাহ্যিক তাদের কাছে। স্ট্যানিওস্কির এই ছবিটি সৃষ্টি হয়েছিল ২০১৮-এ।

উৎসব ও সমবেত আনন্দের ভেতর দিয়ে ব্যক্তি-সংকটকে পরিস্ফুট করে তোলা এ এক ঘাতক ‘শিল্প।

ছবি সৌজন্য: Wikipedia, Wikimedia Commons, Pinterest, Facebook

পার্থজিৎ চন্দের কবি হিসাবে আত্মপ্রকাশ শূন্য দশকের প্রথম দিকে। প্রথম কাব্যগ্রন্থ ‘ছদ্মনকশা ও প্রসাদের গান’ প্রকাশিত হয়েছিল ‘কৃত্তিবাস’ থেকে। তারপর একাদিক্রমে প্রকাশিত হয়েছে

মেষপালকের ডায়েরি, বালিঝড় ও কেবিন বয়, ধান্যলক্ষ্মী, ক্যাসিনোয় লেখা

কবিতা, বাংলা, পর্ণশবরী, দূরগামী আলোর শরীর, মেফিস্টফেলিস ও নরসুন্দর

ইত্যাদি কাব্যগ্রন্থ। সম্প্রতি প্রকাশিত হয়েছে গল্প গ্রন্থ ‘আটলান্টিক ও অক্টোপাস’। প্রকাশিত প্রবন্ধ-গ্রন্থের সংখ্যা দুই। ইংরেজি ভাষা ও সাহিত্যে স্নাতকোত্তর। প্রিয় বিনোদন গান শোনা ও ছবি দেখা।