“আমার ধারণা, যে, কবি যখন কবিতাটা লেখেন, তিনি অর্ধেক লেখেন, বাকিটা লেখে নিয়তি। বাকিটা লেখে হয়তো, যখন তিনি লিখছেন, সেই ভোর বা গোধূলি। …একটি কবিতা একটা অমানুষিক চ্যালেঞ্জ নিয়ে আসে। এবং, আমি যখন সেই কবিতাটাকে আবার লিখতে যাই, তখন সেটা হয় না। সেই যে একটি দৈবী মুহূর্ত, সেই দৈবী মুহূর্তের হাতে আমার দ্বারা রচিত কবিতার ভার আমি দিয়ে, এগিয়ে যাই নতুন কোনও বেলাভূমির দিকে।”— অলোকরঞ্জন দাশগুপ্ত (আকাশবাণী মৈত্রী-কে দেওয়া সাক্ষাৎকার, ২০১৯)

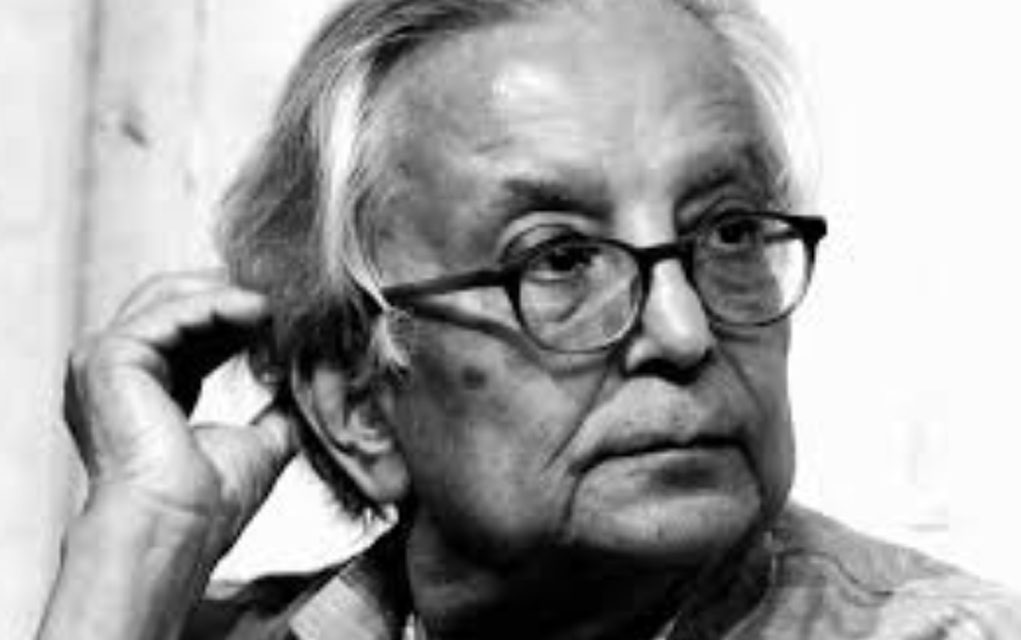

কবিতামাত্রই, সৃষ্টিমাত্রই যে দৈবপ্রেরিত মুহূর্ত অনুসারী, এ সত্যে অলোকরঞ্জন আজীবন কতখানি স্থিত থেকেছেন, তা প্রশ্ন করে উত্তর পাওয়ার অবকাশ আজ আর নেই। তবে এ জাতীয় জিজ্ঞাসার মুখোমুখি তাঁকে হতে হয়েছে জীবদ্দশায় বহু-বহুবার। ‘যৌবনবাউল’ এক কবি সময়ে-অসময়ে সেসবের উত্তর দিতে দিতে গেছেন। কখনও সাক্ষাৎকারে, এবং বেশির ভাগই কবিতায়, যা এক সার্থক কবির জীবনধর্ম। বয়স ও অভিজ্ঞতার সঙ্গে সঙ্গে তাঁর লিখনশৈলী বদলেছে, হয়তো বিশ্বাসের ধরন-ও৷ কিন্তু বিশ্বাসের শিকড়ে গ্রথিত বোধটুকু অপরিবর্তনীয় থেকে গেছে কবিতায়, বোধ করি জীবনচর্যাতেও।

আপন হতে বাহির হয়ে

গত শতাব্দীর চারের কিংবা পাঁচের দশকে, বাংলা কবিতায় এক বিভাজনের প্রবণতা লক্ষ্য করা গিয়েছিল, যাকে কবিতার বিভাজন না বলে কবিদের বিভাজন বলাই সমীচীন। একদল কবি, যাঁরা সমাজসচেতনতার কথা সুস্পষ্ট লিখেছেন তাঁদের কবিতায়৷ অন্যদিকে, আর একদল কবির আত্মমগ্নতা, যা প্রায়শ বাস্তবতা থেকে দূরবর্তী প্রান্তে অবস্থান করেছে। অলোকরঞ্জন এ হেন বিভাজনকে অস্বীকার করেননি। করেননি বলেই, নিজের প্রথমদিককার বেশ কিছু কাব্যগ্রন্থের দিকে তাকিয়ে তাঁর মনে হয়েছে, সেসব অধিকাংশই মূলত আত্মকেন্দ্রিক ও সমাজবিমুখ।

বস্তুত, এ হেন বিভাজনের কোনও ভিত্তি আছে কিনা, বা তেমনটা থাকলেও শাশ্বত সৃষ্টির অমোঘতার নিরিখে তার আদৌ গুরুত্ব আছে কিনা, তা নিয়ে বিতর্ক থেকেই যায়৷

[the_ad id=”266918″]

নয়ের দশকে ‘সৃজনী সংরাগে’ পত্রিকাকে দেওয়া সাক্ষাৎকারে অলোকরঞ্জন নিজেই বলছেন,

“যেমন কবিতা শুধুমাত্র তত্ত্বভিত্তিক হয় না, ডাইড্যাকটিক হয় না, তেমনই অনেক সময় খুব ভালো রাজনৈতিক কবিতাও অ্যাপলিটিকাল, অরাজনৈতিক হয়ে যায়, তাকে হতে হয়, এটা আমরা লক্ষ করেছি। এখন তো এরিশ ফ্রিড, যিনি বিশ্বের সবথেকে বড় রাজনৈতিক কবি হিসেবে নন্দিত, তিনি বলেন, ‘একটি প্রেমের কবিতার ভিতরেও রাজনীতির ব্যাপারটা আশ্চর্যভাবে লুকিয়ে থাকতে পারে।’ ”

অস্ট্রিয়ান কবি এরিক ফ্রিড-এর বক্তব্যের সূত্র ধরে বলা যায়, অলোকরঞ্জনের প্রথম পাঁচটি কাব্যগ্রন্থ, অর্থাৎ ‘যৌবনবাউল’, ‘নিষিদ্ধ কোজাগরী’, ‘প্রতিদিন সূর্যের পার্বণ’, ‘রক্তাক্ত ঝরোখা’ এবং ‘ছৌ কাবুকির মুখোশ’ মূলত আত্মমগ্নতার প্রতিফলন, ও একইসঙ্গে, নিহিতভাবে জীবনের প্রতি, জনের প্রতি অঙ্গীকারবদ্ধ। কবির প্রথম কাব্যগ্রন্থ ‘যৌবনবাউল’ (১৯৬০) একশো আটটি কবিতা-সম্বলিত। সাতাশ বছর বয়সী তরুণতুর্কি এক কবি তাঁর কাব্যগ্রন্থের জন্য কবিতা নির্বাচনের সময় একশো আট সংখ্যাটিকে বেছে নিলেন কেন, তার সদুত্তর চোখে পড়েনি অদ্যাবধি। এও কি পরমের অস্তিত্বে আস্থাশীল হওয়ার ঈঙ্গিতবাহী?

১৯৬১-তে দেশ পত্রিকায় ‘যৌবনবাউল’–এর পাঠপ্রতিক্রিয়া প্রকাশিত হয়। সেখানে লেখা হয়েছিল,

“তাঁর (অলোকরঞ্জনের) দীর্ঘকালীন কাব্যচর্চার প্রায় আদ্যন্ত নিরিখ আছে এই একশ আটটি হ্রস্ব-দীর্ঘ কবিতার সংগ্রহে। এতগুলি কবিতা একত্রে কোনও একজন তরুণ কবির প্রথম কাব্যগ্রন্থে পেয়েছি বলে মনে পড়ে না।”

[the_ad id=”266919″]

এ গ্রন্থের একটি বহুপঠিত কবিতার শিরোনাম ‘বন্ধুরা বিদ্রূপ করে‘। এ লেখার প্রথম ও শেষ স্তবক দু’টি এরকম:

“বন্ধুরা বিদ্রূপ করে তোমাকে বিশ্বাস করি বলে;

তোমার চেয়েও তারা বিশ্বাসের উপযোগী হলে

আমি কি তোমার কাছে আসতাম ভুলেও কখনও?

…

এখনো তোমাকে যদি বাহুডোরে বুকের ভিতরে

না পাই, আমাকে যদি অবিশ্বাসে দুই পায়ে দলে

চলে যাও, তাহলে ঈশ্বর

বন্ধুরা তোমায় যেন ব্যঙ্গ করে নিরীশ্বর বলে।”

কী সুতীব্র বিশ্বাস ও ধিক্কারের দ্বৈত দোলাচলে কবিতাটি শেষ হয়! পাঠকের কাছে প্রতীত হয়, ঈশ্বর কবির চেতনায় কেবল দূরবর্তী কোনও আরাধ্যমাত্র নয়। এ ঈশ্বর মানবের আলিঙ্গনে এসে ধরা দেয়, দিতে পারে, অন্তত কবি তেমনটাই আকাঙ্ক্ষা করেন। একইসঙ্গে দৃপ্ত উচ্চারণে ব্যক্ত করেন, যদি ঈশ্বর কখনও ধরা না দেন, তবে বিদ্রূপ তাঁর প্রাপ্য, কবির নয়।

এই কাব্যগ্রন্থের আর একটি কবিতা ‘একজন মৌলভী আমাকে’ থেকে কিছু পঙক্তির উল্লেখ করা যাক।

“আল্লা বুড়ো আল্লা এই গুল্মোরের গাছ,

তাঁর খুব উঁচু ডাল মহম্মদ পয়গম্বর,

দুজন দাঁড়িয়ে, দেখি চাঁদ আর সূর্য দুই তাজ

তাঁদের মাথায়, কিন্তু আমাকেই নিয়ে যায় ঝড়।”

সার্থক এক বিশ্বনাগরিকে ব্যপ্ত বিশ্বাসের বীজ যে মগজের গভীরে প্রোথিত হয়ে গিয়েছিল তারুণ্যের আদিলগ্ন থেকেই, এ কবিতায় তার স্পষ্ট স্বাক্ষর থেকে যায়।

“তাঁর বুকে যাব বলে একেবারে হয়ে যাব নিচু,

আমি যাঁর একটি বউল, সেই একটি বউলে

তাঁর বুক ভরে দেব, আমায় কী ভাব,

আল্লা, আমি হাসিমুখে হঠাৎ কবরে চলে যাব।।”

‘বন্ধুরা বিদ্রূপ করে’ কবিতার অন্তিম শব্দগুলোর মতোই, এ লেখাতেও জীব ও পরমের অযুতসিদ্ধ সম্পর্ক প্রতিষ্ঠিত হয়, যা আদ্যন্ত জাগতিক, যাকে অনায়াসে স্পর্শ করা যায়।

[the_ad id=”270084″]

অলোকরঞ্জনের বন্ধু-কবিরা, সমসময়ের কবিরা, যেমন সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় থেকে আলোক সরকার, শঙ্খ ঘোষ থেকে শক্তি চট্টোপাধ্যায়– তাঁদের কবিতায়, এমনকী জীবনচর্যাতেও ঈশ্বরের অস্তিত্বে অনাস্থাশীল থেকেছেন। ফলে অলোকরঞ্জনের ঈশ্বরচেতনার কাব্যিক উচ্চারণ প্রায়শ কবিমহলে চর্চার বিষয় হয়ে উঠত। কবি স্বয়ং কবিতাসংগ্রহের ভূমিকায় লিখছেন,

“আচম্বিতে পথদুর্ঘটনায় আমার মেজো ভাইয়ের মৃত্যু (১৯৮৫) ঘটলে সেই প্রথম আমার অনাহত ঈশ্বরবিশ্বাসে চিড় ধরেছিল। লেখালিখি বন্ধ না হয়ে গেলেও নতুন কোনো কবিতার বই প্রকাশ করার ক্ষেত্রে অপরিসীম কুন্ঠা আমায় একরকম আড়ষ্ট করে দিয়েছিল বই কি!

‘ধুনুরি দিয়েছে টংকার’ (১৯৮৮) বইয়ের অন্তরঙ্গ পাঠক সহজেই ঠাহর করতে পারবেন, কোন পরমা নিষ্কৃতির (catharsis) তাড়না এইসব কবিতায় মথিত হয়ে আছে৷ যদ্দূর মনে আছে, এই পর্বের উপান্ত্যেই আপন হতে বাহির হয়ে বাইরে দাঁড়ানোর আর্তি জেগে উঠলে দুই বাংলার অভিন্ন ভাষাপরিচয় যখন প্রতিপন্ন করতে চাইলাম, ওপার-বাংলার কবি আবু বকর সিদ্দিক নিঃশব্দে এসে পাশে দাঁড়ালেন: এরই ফসল ‘নিজস্ব এই মাতৃভাষায়’ (১৯৯০) যেন কী একটা ঘোরে লেখা হল।”

এক্ষণে, ‘ধুনুরি দিয়েছে টংকার’ গ্রন্থের ‘আমার মেজো ভাই’ শীর্ষক পর্যায়ী কবিতার চার নম্বর কবিতাটি উল্লেখ করা আবশ্যক।

“একবার ভীষণভাবে ঈশ্বরের সঙ্গে দেখা, তিনি

জানতে চাইলেন, বলো, কবিতা লিখছ তো সব সময়?

সব সময়? মা এসে রজন থেকে ধুলো-মাখা আমার এস্রাজ

ধুয়ে ফের বেঁধে দিলে সব সময় কবিতা লিখব।

আমার স্বর্গত ভাই ঝাপসা চশমার কাচ মুছে

পরিয়ে দিলেই পরক্ষণে

নতুন কবিতা লিখব।

আমার সহযাত্রিণী গ্রামেগঞ্জে রূপান্তরণের

ব্রত নিয়ে গেছে, যদি পূর্ণকুম্ভ নিয়ে ফিরে আসে

তবেই, তখন থেকে সব সময় কবিতা লিখব।

এই বলে যেন আমি খুব স্নব, এবং তাছাড়া

কবিতা লেখার জন্য পরিবেশ চাই এইভাবে

ঈশ্বরের পাশাপাশি অনিশ্চিত হাঁটতে থাকলাম…”

শেষ পঙক্তির অনিশ্চয়তার দোলাচলকে ‘অনাহত ঈশ্বরবিশ্বাসে চিড় ধরা’ বুঝলে, কবিতার সঙ্গে পাঠকের আত্মীয়তা স্থাপন অসম্পূর্ণ থেকে যায়৷ আদতে এই ‘অনিশ্চিত’ হাঁটতে থাকা হয়তো নশ্বর কিছু অভিব্যক্তির ভিন্নরূপ– অতিচেনা অভিমান, মা অথবা ভাই, পুরনো এস্রাজ কিংবা চোখ ভিজে আসা– যা যা ছেড়ে আসতে হয়, যা চাইলেই আর ফিরে পাওয়া সম্ভব হয় না কখনও, সেইসব বুকে নিয়ে প্রিয়তম ঈশ্বরের, পরম-আত্মীয়ের কাছে অনুযোগ জানাতে জানাতে চলা। প্রতিটি সার্থক কবির জীবনে আদতেই তো কবিতাই হাঁটে, ঈশ্বরের মতো, সঙ্গোপনে, পাশাপাশি। যেমন ওঁর ‘দুই বন্ধু’ (১৯৮৪) কবিতার বইয়ের শেষ শব্দদ্বয় আইটালিক্স-এ লেখা হয়। লেখা থাকে, “জীবনই কবিতা।”

[the_ad id=”270085″]

বিশ্বসাথে যোগে যেথায় বিহারো

“বিশ্বপ্রেমিক রাষ্ট্রনায়ক উইলি ব্রান্ট (১৯১৩-৯৩) যখন তৃতীয় বিশ্বকে উপনিবেশ কবল থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত করে দেখার তাগিদে উত্তর ও দক্ষিণাঞ্চলের সংলাপ ত্বরান্বিত করে দিলেন, খুব কাছে থেকে দেখা সেই সংঘটনের সঙ্গে আমার লেখালিখির প্রক্রিয়াকে মিলিয়ে নেওয়া ক্রমশই আমার কাছে জরুরি হয়ে উঠল। এরই সঙ্গে নকশাল আন্দোলনের ঝাপটানি থেকে শুরু করে থমথমে ইমার্জেন্সির আস্ফালন আমার কাছে এই নির্দেশ নিয়ে আসে, কবিতাকে শাশ্বতে ন্যস্ত রেখেও যুগাবর্তের শামিল হতে হবে। এর পর থেকে আমার লিখতে চাওয়ার ইতিহাস হয়তো চিরায়তের সঙ্গে সমকালীনের অন্তর্বয়নের সমাচার, কখনো সরাসরি কখনো-বা আড়বুনুনিতে।”— অলোকরঞ্জন দাশগুপ্ত

নাৎসি জার্মানির ক্যাম্পে দীর্ঘসময় যাবৎ বামমনস্ক সাংবাদিক হিসাবে বসবাস করেছিলেন উইলি ব্রান্ট। পরবর্তীতে তিনি প্রথম ডেমোক্র্যাট চ্যান্সেলর পদে আসীন হন। নোবেল পুরস্কার পান ১৯৭১-এ। সে বছরই অলোকরঞ্জন, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রায় দেড় দশক অধ্যাপনা করার পর, জার্মানির আমন্ত্রণে ইউনিভার্সিটি অফ হাইডেলবার্গে অধ্যাপনার জন্য চলে যান। উইলি ব্রান্ট-এর রাজনৈতিক মতাদর্শ গভীরভাবে প্রভাবিত করেছিল কবিকে। ১৯৭৩-এ প্রকাশিত হল তাঁর পঞ্চম কাব্যগ্রন্থ, ‘ছৌ-কাবুকির মুখোশ’। এ বইয়ের পরতে পরতে ধরা পড়ল কবির পাশ্চাত্যযাপনের অনুষঙ্গ। ১৯৭৭-এর ‘গিলোটিনে আলপনা’ থেকে অলোকরঞ্জন মুখ্যত ‘চিরায়তের সঙ্গে সমকালীনের’ সমন্বয় প্রত্যাশী৷

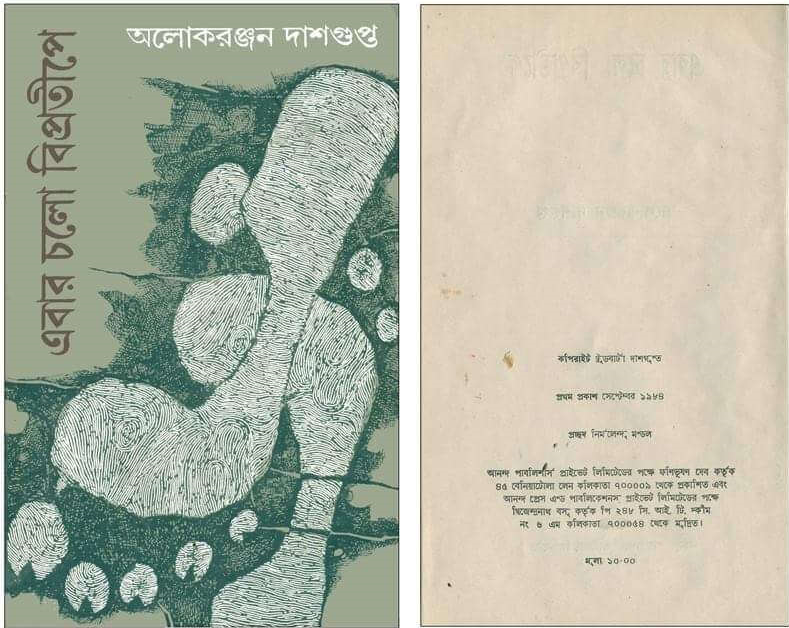

১৯৬৭-তে প্রকাশিত ‘নিষিদ্ধ কোজাগরী’ কাব্যগ্রন্থের কবিতা ‘পান্থ’, এবং ১৯৮৪-তে প্রকাশিত ‘এবার চলো বিপ্রতীপে’ থেকে আর একটি কবিতা ‘প্রাগাধুনিক’— এই দুটি লেখাকে ক্রমান্বয়ে পড়া যাক।

পান্থ

মাঝে-মাঝে স্পষ্ট করে বলা দরকার

ঈশ্বর আছেন,

মগডালে-বসে-থাকা পাপিয়াকে আর

পর্যবসিত বস্তুপৃথিবীকে স্নান করাচ্ছেন।

মাঝে মাঝে স্পষ্ট করে বলা প্রয়োজন

তুমি যে আমার

সাধনার ধন,

তুমি চলে গেছ বলে আমাকে গাহন করাবার

কেউ নেই, যত্রতত্র সেরে নিই মধ্যাহ্নভোজন।।

প্রাগাধুনিক

সাতটা পঞ্চমুখী জবা ফ্লাডলাইট তৈরি করে আছে

পড়োশির বাগানে।

আজ বলতে পারব না আমার

সাজানো বাগান শুকিয়ে গেল।

কৃষ্ণপট বুকে নিয়ে মণিপুরী নাচের মুদ্রায়

আমার তিনটি ছাত্রী ঈশ্বরের দিকে ছুটে যায়;

আজ সকালেও আমি বলে উঠব নৈরাশ্যের কথা

এত বেশি আধুনিক নই।

কবিতার এতখানি স্পর্ধা, যে সে ঈশ্বরকে টেনে এনে প্রতিবেশীর আসনে বসায়। কবিতার এতখানি বিশ্বাস, যে সে ঈশ্বর ও মানুষে অন্বয় স্থাপন করতে পারে অবলীলায়। অলোকরঞ্জনের কবিতারা, আক্ষরিকই, দেশ ও কালের সীমা অতিক্রম করে সেসব পেরেছে। ফলে অলোকরঞ্জনের কাব্যে শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত যতখানি আত্মমগ্নতা রয়েছে, ততটাই আছে সমকালের আহ্বান অনস্বীকারের দায়। তরুণ বয়সে লেখা ‘রক্তাক্ত ঝরোখা’ (১৯৬৯) কাব্যগ্রন্থের ‘শ্রমণ’ কবিতায় যেভাবে বলছেন,

“আকাঙ্ক্ষা যেই বিভক্ত হয় অমনি ভীষণ অনাসক্ত

পাংশু মোমের মিছিল থেকে অতর্কিতে শিখাসংঘ

প্রতিষ্ঠিত আকাশ ব্যেপে”

[the_ad id=”270086″]

অবিকল সমভাবেই, ‘নিরীশ্বর পাখিদের উপাসনালয়ে’ (২০১৩) কাব্যগ্রন্থের ‘নিসর্গ আজ মানুষের মতো কাঁদে’ কবিতায় লিখছেন,

“এখন আমার হাত ছড়ে গেলে শিশির বেরোয়

আর সেই অবকাশে

দূর দূর থেকে আবালবৃদ্ধ এবং বনিতা

আমাকে দেখতে আসে।

আর তক্ষুনি রক্তগঙ্গা বয়ে যায় যত

অভুক্ত ঘাসে ঘাসে

আর তক্ষুনি পৌরসংস্থা থেকে দমকল

রক্ত নেভাতে আসে।”

অলোকরঞ্জন জেনেছেন, প্রকৃত অস্তিবাদের কাছে মাথা নত করে নয়, মাথা উঁচু করে দাঁড়ানোই কবিজন্মের রীতি। অতএব তাঁর ঈশ্বর প্রশ্নের অতীত নয়। দ্বন্দ্বের ঊর্ধ্বে নয়। শাশ্বতকে তিনি বারবার পরীক্ষানিরীক্ষার মধ্যে দিয়ে নিয়ে গেছেন কবিতায়। এই যে স্বয়ং নিয়তিও নিয়ত পরিবর্তনশীল, এই বোধের আলোয় অলোকরঞ্জনের শব্দেরা প্রতিভাত হয়েছে, হতে থাকবে।

“আমি কবীর যখন অনুবাদ করছি, সুরদাস যখন অনুবাদ করছি, সেখানে আমি দেখছি আমার যে ভক্তির গাঢ় রঙ, সেটা পাতার মধ্যে ছলকে আসছে। সেখানে কবীর বা সুরদাস শক্তিশালী উপলক্ষ। সেই সময়, আমি যেন এঁদের দ্বারা আচ্ছন্ন হয়ে না পড়ি, তখন আমি বের্টল্ট ব্রেশট-এর কবিতা অনুবাদ করছি। তখন আমার ঈশ্বর নেই। আমি তো ঈশ্বর বা আল্লাহ-তে বিশ্বাস করি। কিন্তু তখন আমি নাস্তিক। অনুবাদ করতে করতে আমি যখন বুঝতে পারছি, তখন তাঁদের ব্যক্তিত্বের ছায়া থেকে আমি নিজেকে যতটা পারি, গুটিয়ে আনবার চেষ্টা করি।…আমাকে লক্ষ রাখতে হচ্ছে যে, আমি ব্রেশটের কাছে, সুরদাসের কাছে, কবীরের কাছে আমি অনুগত। এবং আমি আমার কাছেও অনুগত।”— অলোকরঞ্জন দাশগুপ্ত (আকাশবাণী মৈত্রী-কে দেওয়া সাক্ষাৎকার, ২০১৯)

*ছবি সৌজন্য: khabaronline, facebook, banglatribune

*‘এবার চলো বিপ্রতীপে’ কাব্যগ্রন্থের প্রচ্ছদ সৌজন্য: নির্মলেন্দু মণ্ডল

জন্ম ১৭ জুন ১৯৮৬। জে.বি.রায় স্টেট আয়ুর্বেদিক মেডিকেল কলেজ ও হসপিটাল থেকে আয়ুর্বেদ চিকিৎসাশাস্ত্রে স্নাতক। মানসিক স্বাস্থ্যে স্নাতকোত্তর। কবিতা, সংগীত ও নাট্যচর্চার সঙ্গে নৈকট্য আশৈশব। জনস্বাস্থ্য, সমাজবিজ্ঞান, মানবাধিকার প্রভৃতি বিষয়ে প্রবন্ধচর্চা করেন নিয়মিতভাবে৷ তাঁর 'অরুণা শানবাগ নিষ্কৃতিমৃত্যু ও ভারত' (২০১৭) বইটি এদ্যবধি ইউথেনেসিয়া প্রসঙ্গে লেখা একমাত্র পূর্ণাঙ্গ বাংলা বই যা মনোজ্ঞ পাঠকমহলে প্রশংসিত। সিএএ-বিরোধী আন্দোলনের সময়ে কবি ফৈজ আহমেদ ফৈজ-এর সর্বজনবিদিত 'হম দেখেঙ্গে' (দেখে নেবো আমরাই) কবিতাটির বাংলা অনুবাদ করে অবন্তিকা জাতীয় স্তরেও জায়গা করে নিয়েছেন।

One Response

চমৎকার বিশ্লেষণ অলোকরঞ্জনদার কবিতার। বছর পাঁচ -ছয় আগে শরতচন্দ্রের দক্ষিন কলকাতার বাড়িতে হঠাৎ ই আলাপ হয়ে যায় অলোকরঞ্জনদার সঙ্গে। সেখানে আমরা গান গেয়েছিলাম। উনি খুব উতসাহ নিয়ে আলাপ করেছিলেন নিজে এসে। আর আমরা মুগ্ধ হয়েছিলাম দাদার বাগ্মীতায় – রবীন্দ্রনাথ। কী ভাষা, কী বিশ্লেষণ – কী গীতিময়তা। বলেছিলেন – আবার দেখা হবে। তার আগেই চলে গেলেন তাঁর ঈশ্বরের কাছে, না কি অন্য কোথাও – কে জানে।