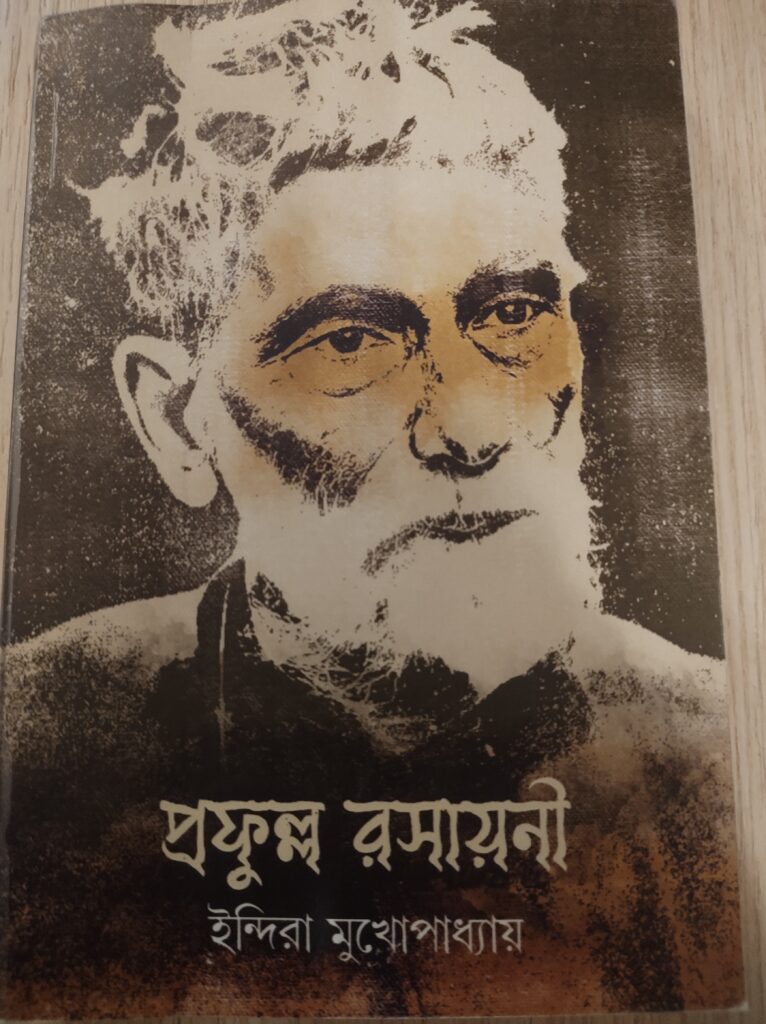

বইয়ের নাম: প্রফুল্ল রসায়নী

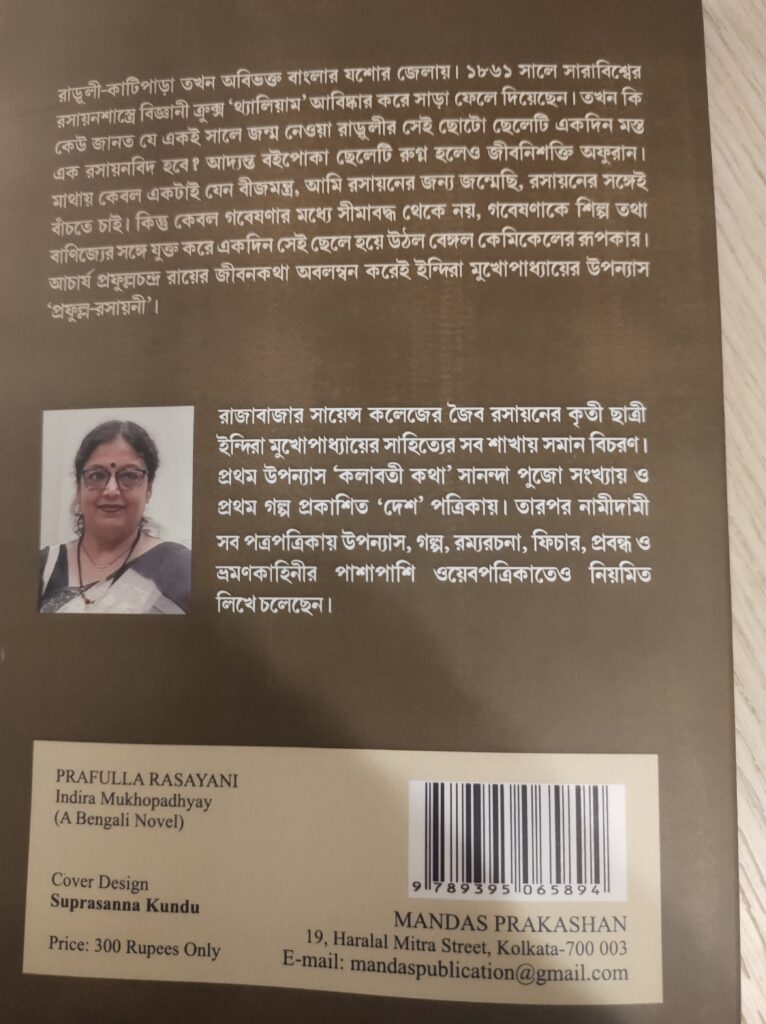

লেখক: ইন্দিরা মুখোপাধ্যায়

প্রকাশক: মান্দাস

প্রচ্ছদ: সুপ্রসন্ন কুণ্ডু

প্রকাশকাল: ডিসেম্বর, ২০২৩

বিনিময় মূল্য: ৩০০ টাকা

মাস দুয়েক আগে হাতে এল একটি চমৎকার জীবনীমূলক উপন্যাস। নাম ‘প্রফুল্ল রসায়নী’ (prafulla rasayani)। উপন্যাসের নায়ক সেই ক্ষণজন্মা ভারতীয় বিজ্ঞানী, যিনি আপামর বাঙালির কাছে আচার্য প্রফুল্ল চন্দ্র রায়, আর সারা বিশ্বে স্যার পি.সি রে। আত্মবিস্মৃত বাঙালির জনমানসে আজও যিনি বিজ্ঞান, দেশপ্রেম, স্বদেশসেবা আর জীবনভর অফুরান ত্যাগের রোলমডেল হয়ে আছেন। তাঁর আচরণ অনুকরণীয়, তাই সমবয়সি বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ স্বয়ং তাঁকে ‘আচার্য’ বলে বরণ করে নিয়েছেন। এমন এক মানুষের জীবনী বাংলা ভাষায় বেশ কয়েকটি আছে। কিন্তু এই ‘প্রফুল্ল রসায়নী’ নিছক এক মনীষীর জীবনী নয়, সেই আশ্চর্য রসায়নবিদের জীবনের খুঁটিনাটি তথ্য নিয়ে তৈরি আদ্যন্ত এক উপন্যাস। তথ্য সমৃদ্ধ মনুষ্য জীবনী সব ধরণের পাঠকের কাছে আকর্ষণীয় না-ই হতে পারে। কিন্তু স্বাদু গদ্যে উপন্যাস পাঠের আমেজটাই আলাদা। একটু কৌতুহলি হয়েই বইটি পড়তে শুরু করেছিলাম। লেখকের সহজ আভরণহীন গদ্য আমাকে আবিষ্ট করে রাখল গোটা একটি দিন। ১৮২ পৃষ্ঠার বইটি ভুলিয়ে দিল নির্ধারিত কাজের পরিকল্পনা। আসলে গ্রন্থকার যদি একাধারে কথাকার এবং রসায়নের কৃতী ছাত্রী হন, তবে তাঁর লেখায় ভিন্নতর বৈশিষ্ট্য থাকতে বাধ্য। আর পাঠকও পেয়ে যান এক বিজ্ঞানীর বহিরঙ্গ ও অন্তরঙ্গ জীবনযাপন এবং সাধনার কথা।

আরও পড়ুন: বইয়ের কথা: পাঠপ্রতিক্রিয়া ‘অপরাজিতা’

বইটি পড়তে পড়তে মনে পড়ে গেল, প্রায় কিশোরবেলায় স্কুলের বাৎসরিক পরীক্ষায় উৎকর্ষের স্বীকৃতি স্বরূপ আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়ের জীবনী পুরস্কার পেয়েছিলাম। সে বইটি ছিল ১৯৬৫ সালে বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদ থেকে প্রকাশিত। প্রফুল্ল রসায়নী পড়তে পড়তে শুধু যে সেই কৈশোর স্মৃতি ফিরে আসছিল তা নয়, মানুষটিকে আবার নতুন করে আবিষ্কার করছিলাম। উপন্যাসটি শুরু হয়েছে প্রফুল্লচন্দ্রের জীবনের উপান্ত পর্বের এক ঘটনা থেকে। মৃত্যুর মাত্র এক বছর আগে ১৯৪৩ সালে, তাঁর চোখে পড়ল জার্নাল অফ দ্য ইন্ডিয়ান মেডিক্যাল আসোসিয়েশনের একটি সংখ্যার প্রচ্ছদ পৃষ্ঠা। সারা পৃষ্ঠা জুড়ে রয়েছে একটি বিজ্ঞাপন,যার সার বস্তু হল তাঁরই হাতে গড়া বেঙ্গল কেমিক্যাল ফার্মাসিউটিক্যালস কোম্পানি দেশের মানুষকে সতর্ক করছে অসাধু ঔষধ বিক্রেতাদের কাছ থেকে তারা যেন কম দামে জাল ওষুধ না কেনেন। প্রফুল্লচন্দ্রের বয়স তখন বিরাশি। রোগজীর্ণ শরীর,সন্তানসম কোম্পানির সঙ্গে কাগজে কলমে সম্পর্ক নেই।

কিন্তু একদিন এই কোম্পানি থেকেই তাঁর গবেষণার সাহায্যে তৈরি হয়েছে গুণমানে সমৃদ্ধ খাঁটি দেশজ ওষুধ, দৈনন্দিন জীবনের জন্য প্রয়োজনীয় ঘর-গৃহস্থালির হরেক জিনিস। তিনি বিচলিত হলেন। মানুষের পক্ষে অকল্যাণকর কোনও কিছুই তাঁর সহ্য হয় না। অতএব শুরুতেই পাঠক জেনে গেলেন মানুষটি বিজ্ঞানী, তিনি সৎভাবে দেশের শিল্প ও অর্থনীতির উন্নয়নে আগ্রহী। তিনি জানেন ঘরে ঘরে লক্ষ্মীর মূর্তি রেখে উপাসনা করাতে নয়, উদ্যমী হয়ে বিভিন্ন ব্যবসায় অথবা শিল্পদ্যোগে মনোযোগী হলে পরাধীন দেশের সার্বিক উন্নতি হবে। কলমপেষা কেরাণি অথবা বিদেশি শাসকের অধীনে চাকরি করাই জীবনের মুখ্য উদ্দেশ্য নয়। উপন্যাসের পথ ধরেই পাঠক চিনলেন অবিভক্ত বাংলার এক গ্রামের ছেলের কপোতাক্ষ নদীর তীরে শৈশবের দিন কাটানো, কলকাতা শহরে বহু কষ্ট সহ্য করে পড়াশুনো, অপরিসীম মেধা, ভগ্ন স্বাস্থ্যের কথা। গিলক্রাইস্ট বৃত্তি নিয়ে বিদেশে উচ্চশিক্ষা, গবেষণা। দেশে ফিরে মনোমত চাকরি না পাওয়া,পরে অধ্যাপনা ও গবেষণায় মনোনিবেশ। বছরের পর বছর ধরে অজস্র ছাত্রের সত্যকারের শিক্ষক হয়ে ওঠা, একই সঙ্গে পরিশ্রম বিমুখ বাঙালিকে ব্যবসায় যোগ দিতে উৎসাহ দেওয়া ইত্যাদি। উপন্যাসের পরতে পরতে ফুটে উঠেছে প্রাচীন ভারতের ঐতিহ্য অনুসরণ করে এক খাঁটি বাঙালি কী ভাবে বিজ্ঞানের সাধনার সঙ্গে সেবা,ত্যাগ, দেশপ্রেম,দেশের অর্থনৈতিক উন্নতিকে সম্পৃক্ত করে মানব সেবায় জীবন উৎসর্গ করেছেন। নিজের বলতে কিছুই রাখেননি।

তিনি জানেন ঘরে ঘরে লক্ষ্মীর মূর্তি রেখে উপাসনা করাতে নয়, উদ্যমী হয়ে বিভিন্ন ব্যবসায় অথবা শিল্পদ্যোগে মনোযোগী হলে পরাধীন দেশের সার্বিক উন্নতি হবে। কলমপেষা কেরাণি অথবা বিদেশি শাসকের অধীনে চাকরি করাই জীবনের মুখ্য উদ্দেশ্য নয়। উপন্যাসের পথ ধরেই পাঠক চিনলেন অবিভক্ত বাংলার এক গ্রামের ছেলের কপোতাক্ষ নদীর তীরে শৈশবের দিন কাটানো, কলকাতা শহরে বহু কষ্ট সহ্য করে পড়াশুনো, অপরিসীম মেধা, ভগ্ন স্বাস্থ্যের কথা।

উপন্যাস শেষ হয়েছে কিছু বিতর্ক, অবিশ্বাসের আবহে। তাঁর নশ্বর জীবনের অন্তে পরবর্তী প্রজন্মের ছিদ্রান্বেষী, নিন্দুক মানুষ মুখর হয়েছে সেই মেধাবী মানুষের কাজের সমালোচনায়। এবং সেই বিজ্ঞান তপস্বীর সাধের বেঙ্গল কেমিক্যাল ফ্যাক্টরিতে নতুন প্ল্যান্ট তৈরির নামে আধুনিক ঝাঁ চকচকে শপিং কমপ্লেক্স নির্মাণের প্রস্তুতি ইত্যাদি মন খারাপ করে দেওয়া খবরের আবহে। যে বিজ্ঞান সন্ন্যাসীর জীবন কেটেছে দেশের মানুষের হিতকর্মে, তাঁরই আশিতম জন্মদিন পালনের উদ্যোগ নিয়ে অর্থ সংগ্রহ করতে গিয়ে স্বনামধন্য আরেক কর্মতাপস মেঘনাদ সাহা হতাশ হয়েছিলেন। বাঙালি এমনই উদাসীন যে দেশের প্রাজ্ঞ মনীষাকে স্বীকৃতি দিতে তাদের পরাঙ্মুখ হতে লজ্জাবোধ করেন না।

উপন্যাসের লেখক রসায়নের ছাত্রী হবার সুবাদে রসায়ন বিষয়ে গবেষণার বহু খুঁটিনাটি বিবরণ সযত্নে তুলে ধরেছেন। সেই বিশেষ বিজ্ঞানে সাধারণ পাঠকের দীক্ষা তথা দক্ষতা নাই থাকতে পারে, এতটা অনুপুঙ্খ বিবরণ (পৃষ্ঠা ৭৬,৮৮) হয়তো বা না থাকলেও চলত। সাধারণ পাঠক অন্বেষণ করেন মানুষের অন্তরঙ্গ সত্ত্বাকে। উপন্যাসে প্রফুল্লচন্দ্রের লেখা বৈজ্ঞানিক তথ্যবহুল গ্রন্থ, তাঁর সাহিত্য-প্রেম, শেক্সপিয়র পাঠের উল্লেখ একাধিক বার থাকলেও পাওয়া গেল না তাঁর বাংলায় বিচিত্র বিষয়ে রচনার উল্লেখ। শিল্প-শিক্ষা-রাজনীতি, ছাত্র আন্দোলন বিভিন্ন মানুষের স্মরণ তথা স্মৃতি তর্পণ,বিভিন্ন খ্যাতনামা বৈজ্ঞানিকের গবেষণার কথা, অজস্র সামাজিক সমস্যা, যেমন জাতিভেদ, শ্রমের মর্যাদা বোধ, অন্ন সমস্যা ও বাঙালির নিশ্চেষ্টতা, বাংলার জমিদার, বেকার সমস্যা, বস্ত্র শিল্প, বাঙালির দাস মনোভাব, সবদেশ ভাবনা, প্রকৃতি ও পরিবেশ ভাবনা, মাতৃভাষার অনাদর, বাঙলা ভাষায় বিজ্ঞান চর্চা, বৈজ্ঞানিক পরিভাষা, বাঙ্গলা ও অসমিয়া গদ্যের ধারা, বিভিন্ন খাদ্য সামগ্রীর পুষ্টিগুণ- কত যে বিচিত্র বিষয়ে তিনি লিখে গেছেন।

“বাঙ্গালির ভবিষ্যৎ” শিরোনামের প্রবন্ধে তিনি দুঃখ করে লিখেছেন, ‘অর্থের অভাবে বাঙালি ব্যবসার ক্ষেত্র গড়ে তুলতে পারছে না, এই কথা আমি বিশ্বাস করি না। রেলগাড়ি চালু হবার আগে রাজপুতানার মরু অঞ্চল থেকে মাড়োয়ারিরা পায়ে হেঁটে বাঙ্লায় এসে দিনান্তে সামান্য ছাতু খেয়ে বিরাট ব্যবসা ক্ষেত্র ও অর্থ সঞ্চয় করে গেছেন’। এই সব ভিন্ন ভিন্ন লেখার আলোয় মানুষটিকে আরেকটু চেনানো হয়তো যেত। নারী সম্বন্ধে তাঁর উদাসীনতা স্বীকৃত তথ্য, সাধারণ মেয়েদের সঙ্গে আলাপচারিতার উপকরণ তিনি খুঁজে পেতেন না অথচ নারী প্রতিভাকে সশ্রদ্ধায় স্বীকৃতি দিয়ে গেছেন । যেমন লিখেছেন মাদাম কুরীকে নিয়ে দুটি প্রবন্ধ, তেমনি জীবনের শেষ পর্বে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের রসায়নের কৃতী ছাত্রী অসীমা চট্টোপাধ্যায়ের গবেষণার জন্য ব্যক্তিগত উদ্যোগে মাসিক ৭৫ টাকা ফেলোশিপের ব্যবস্থা করে দেন। এমন ঔদার্য তখনকার দিনে খুব কম পুরুষ বিজ্ঞানী গবেষিকা ছাত্রীদের দেখাতে পেরেছেন। মেয়েদের বুদ্ধিবৃত্তি নিয়ে কখনোই তিনি কটাক্ষ করেননি। বরং বলেছেন,প্রবল ইচ্ছে থাকলেও গবেষণায় তাদের না আসার কারণ শুধুই সমাজের উদার ভাবনার দীনতা। উপন্যাসের আবহে এই নারীদরদি প্রফুল্লচন্দ্রকে বাঙালি পাঠককে হয়ত বা আরেকটু চেনানো যেত।

উপন্যাসের শেষ ভাগে উল্লেখ আছে সংসারহীন, পোশাকে পারিপাট্যবিহীন মানুষটি খুব স্বাভাবিক ভাবেই আটপৌরে পোশাকে সাইমন কমিশনের বিদেশি সদস্যদের সঙ্গে সাক্ষাত করেছেন। তিনি দৈনন্দিন জীবনে যা, রাজকর্মচারির সামনেও তেমনি বাহুল্য বর্জিত। পড়তে পড়তে মনে পড়ছিল সাহিত্যিক বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের দিনলিপির কথা। ছাত্র অবস্থা থেকেই ড রায়ের অশেষ গুণগ্রাহী বিভূতিভূষণ একবার তাঁর কাছে মধ্যাহ্ন ভোজনের নিমন্ত্রণ খেতে গিয়ে বড়ই হতাশ হয়েছিলেন। ভাত, ডাল, আলু সেদ্ধ আর পাতলা মাছের ঝোল। এই আড়ম্বরহীনতায় বিস্মিত হয়েছিলেন আর পরবর্তী জীবনে স্মরণ করেছেন গ্রামের দুলে–বাগদিদের ঘরেও এমন ভোজ খাওয়ানো হয় না ।

আসলে কর্মযোগী মানুষটি সারা জীবন বাহুল্যে বিশ্বাস করতেন না বলেই, জীবনের শেষ প্রান্তে স্মৃতিশক্তি, দৃষ্টিশক্তি হারা নিঃসঙ্গ মানুষটি প্রিয় ছাত্র জিতেন্দ্রনাথ রক্ষিতকে গ্রামে গিয়ে কুটির শিল্প ছড়িয়ে দেওয়ার অনুরোধ করছেন। এই আবেদন চিনিয়ে দেয় জীবন সন্ধ্যায় জরাজীর্ণ দেহেও দেশহিতব্রতী মানুষটির অন্তরে মহৎ প্রেরণা অক্ষুণ্ণ ছিল । এমন এক মানুষের জীবনের আধারে উপন্যাস লেখা যথেষ্ট দুরূহ কাজ। সে কাজ সাহিত্যিক ইন্দিরা মুখোপাধ্যায় নিষ্ঠার সঙ্গে অনেকটাই করেছেন । আশা করা যায় পরবর্তী সংস্করণে অনুল্লিখিত অথচ প্রয়োজনীয় তথ্যের আলোয় উপন্যাসটি আরও হৃদয়গ্রাহী হয়ে উঠবে। গ্রন্থটি প্রকাশ করে মান্দাস প্রকাশনা বাঙালি পাঠককে একটি চমৎকার উপহার দিয়েছেন। কয়েকটি বানান বিভ্রাটে (বিশেষত ব্যাবসা) কিঞ্চিত চক্ষুপীড়া আসা ছাড়া প্রচ্ছদ, ছাপা,বাঁধাই বেশ ভাল। গ্রন্থটির পরবর্তী সংষ্করণের আশায় রইলাম।

কৃষ্ণা রায় মূলত ছোট গল্পকার ও প্রাবন্ধিক। পেশা শারীরবিদ্যায় অধ্যাপনা। বেথুন কলেজের সদ্য প্রাক্তন অধ্যক্ষ্য হলেও গত দুই দশকের বেশি সময় সৃজন মূলক বাংলা সাহিত্যের সঙ্গে যুক্ত। নবকল্লোল, শিলাদিত্য, সাপ্তাহিক বর্তমান, শুকতারা, প্রমা, বসুমতী, আনন্দবাজার রবিবাসরীয় সংখ্যা, চিরসবুজ লেখা, অনুবাদ পত্রিকা প্রভৃতিতে লেখা প্রকাশিত।

ছোটগল্প, উপন্যাস, জীবনী গ্রন্থ, প্রবন্ধ সংকলন ইত্যাদি নিয়ে সাহিত্য বিষয়ক প্রকাশিত গ্রন্থের সংখ্যা ২০। উল্লেখযোগ্য গ্রন্থঃ এই আমি, আমি নারী, উপেক্ষিত নারী বিজ্ঞানী , আগুন ডানার পাখি সরলা দেবী চৌধুরাণী, যে দিন গেছে ভেসে( আদ্য সম্পাদিত গ্রন্থ পূর্ব বঙ্গীয় ভাষায় লেখা উপন্যাস), আঁধার দিনে আলোর মেয়েঃ সাবিত্রী বাই ফুলে। উল্লেখযোগ্য সম্পাদিত গ্রন্থঃ স্মৃতি মধুর শতবর্ষ উত্তীর্ণ বিশিষ্ট জনের জীবন-কথা ( উর্বী প্রকাশন), ছায়াপথে বিচিত্র অভিযাত্রীঃ জন এলিয়ট ড্রিংক ওয়াটার বেথুন( সোপান ), ঈশ্বর পারাবারে (বেথুন কলেজ প্রকাশনা)