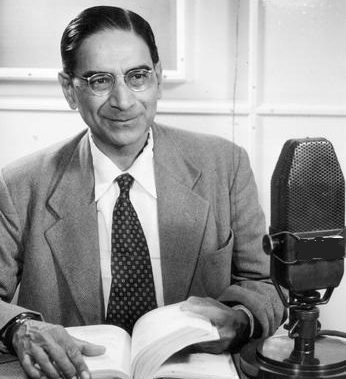

অতিমারী পরিস্থিতিতে এই লেখা কোভিডাক্রান্ত ফেরিওয়ালার মৃত্যু (Death of a Salesman) নিয়ে নয়। গত শতকে পঞ্চাশ সালের আগের বছরে আর্থার মিলারের নাটক যখন ব্রডওয়েতে মঞ্চ কাঁপাচ্ছে, তার প্রায় বছর দশেক আগেই বাংলায় পাটচাষ সংক্রান্ত সমীক্ষায় যুগান্তকারী অবদান রাখছেন প্রশান্তচন্দ্র মহলানবিশ (২৯ জুন ১৮৯৩ — ২৮ জুন ১৯৭২)। পিসিএম বা প্রফেসর নামেও তিনি পরিচিত।

এখানে আবার ফেরিওয়ালার প্রসঙ্গ এল কেমন করে? একটু পরেই সে কথায় আসছি। আসলে দেশ গঠনের প্রয়োজনে মূল্যবান সমীক্ষা তো আর বিনোদনী ভোটফলের আভাস দেওয়া নয়। জাতি কীভাবে এগোবে, সেই ধরনের ভাবনায় রাশিবিজ্ঞান ভিত্তিক তথ্য আহরণ দিকনির্দেশ করে আগামী দিনের। ফলে সে সমীক্ষা সৎ এবং নির্ভুল হওয়ার প্রয়োজন। অবিভক্ত বাংলায় প্রতিটি জমি খুঁজে দেখে পাট উৎপাদন সম্পর্কে ধারণা করা প্রায় অবাস্তব। ফলে একমাত্র উপায়, সীমিত সংখ্যক অংশের ওপর ভিত্তি করে সমীক্ষা। অর্থাৎ কম সময়ের মধ্যে খুঁজে নিতে হবে সেই জমির অংশগুলি, যেখান থেকে সংগ্রহ করা যাবে প্রয়োজনীয় পরিসংখ্যান। আর সেই তথ্যের ভিত্তিতেই আগামীর উদ্ঘাটন।

গত শতকে পাট উৎপাদনে বাংলার রমরমার কথা আমাদের অজানা নয়। রাজনীতির চাপে গ্যালিলিওর বিজ্ঞান পর্যন্ত চমকে যায়, ফলে আজকের দিনে বঙ্গভারতের পাটশিল্প যে অক্সিজেনের অভাবে নির্বিকল্প সমাধির পথে নিভে যাওয়া মোমবাতি হাতে হাঁটবে তাতে অবাক হওয়ার কিছু নেই। আসলে নবজাগরণের সময়টা অনেক আগেই পেরিয়ে এসেছি আমরা। গত শতকের মাঝখানে প্রশান্তচন্দ্রের মতো মানুষ যেভাবে বিজ্ঞানকে ফলিত রূপ দিয়েছিলেন তা আজকের বিশ্বব্যবস্থায় অনুপস্থিত।

যাইহোক, অতীত বিজ্ঞানের মহত্ত্ববিবরণী অতিক্রম করে আবার পাটে ফেরা যাক। এই যে বিভিন্ন জায়গায় জমি খুঁজে সেখানে সমীক্ষা চালানো হবে, সে-ও তো কম কথা নয়। খরচও অনেক। এই খরচের নির্দিষ্ট পরিমাপ করা, এবং তা কমানো, অবশ্যই যে কোনও বিজ্ঞানভিত্তিক সমীক্ষার প্রাথমিক উদ্দেশ্য। খরচ কমানোর প্রথম রাস্তা হল কম পথ হাঁটা। অর্থাৎ অনেকগুলি জায়গায় পৌঁছতে হবে আপনাকে। একটি জায়গা থেকে যাত্রা শুরু করে সবকটি জমি দেখে সমীক্ষককে আবার প্রথম জায়গায় ফিরতে হবে। অনেকগুলি দলে ভাগ হয়ে এই কাজ করা যায়। অর্থাৎ ধরা যাক, একটি দল কাজ করল রাজশাহীতে, অন্য একটি রংপুরে। কোনও বিশেষ উদ্দেশ্য নিয়ে এখানে বাংলাদেশের কয়েকটি জায়গার নাম লেখা হচ্ছে না। এর কারণ, মহলানবিশ যখন কাজটি করছিলেন তখন বাংলা অবিভক্ত।

এখান থেকে অবশ্যই আজকের ভক্তদের রাজনীতিতে আসা যেতে পারে, তবে এই লেখায় গুরুত্ব সহকারে বিজ্ঞানকে তার আগে রাখা যাক। মূল সমস্যাটিকে ছোট ছোট ভাগে না হয় ভাগ করে নেওয়া গেল। তবে এরপর কোন দিকনির্দেশ অনুসরণ করলে সবথেকে কম পথ অতিক্রম করতে হবে সেই সমস্যা রইলই। আর এই ঝামেলা বিজ্ঞানীদের ভাবাচ্ছে বহু বছর ধরে। সমস্যাটির পরিচিতি ভ্রাম্যমাণ ফেরিওয়ালার নামে (Travelling Salesman Problem)। গত শতকে তিরিশের দশক থেকে এই নিয়ে পড়াশোনার শুরু। প্রায় একশো বছর ধরে এর পেছনে ঘুরপাক খাচ্ছে গণকবিদ্যা (Computer Science)।

যোগাযোগটা এখানে কী? ১৯৩০-৪০ নাগাদ ভ্রাম্যমাণ ফেরিওয়ালার তাত্ত্বিক সমস্যা নিয়ে যখন পাশ্চাত্যের বিজ্ঞানীরা ভাবতে শুরু করেছেন, সেই সময় ফলিত সমীক্ষার গভীর অঙ্কে মগ্ন প্রশান্তচন্দ্র মহলানবিশ। রাশিবিজ্ঞানী সম্ভবত জানতেন না গণকবিদ্যার এই সমস্যার কথা। কিন্তু অদ্ভুত বিষয় হল, সমীক্ষায় কম রাস্তা হাঁটার উপায় বার করতে গিয়ে প্রশান্তচন্দ্র এই ভ্রাম্যমাণ ফেরিওয়ালার একটি দুর্দান্ত আনুমানিক সমাধান দিয়েছিলেন। এই প্রসঙ্গে অবশ্যই উল্লেখ করতে হয়, আজ থেকে এক দশক আগে মহলানবিশের প্রতিষ্ঠিত শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের অধ্যাপক পলাশ সরকারের একটি বক্তৃতার। সেখানে তিনি বেশ গভীরভাবে তুলনা করেন প্রশান্তচন্দ্রের অনুমানের সঙ্গে পরবর্তীকালের গণকবিদ্যা গবেষণার।

পিসিএম ১৯৪০ সালে গড় পথদুরত্ব সংক্রান্ত যে সূত্রের কথা বলেন, তার প্রায় কুড়ি বছর পরে সেই সূত্র পুনরায় আলোচিত হয় বার্ডউড, হ্যাল্টন এবং হ্যামারস্লে-র গবেষণাপত্রে (১৯৫৮)। স্বভাবতই সেখানে মহলানবিশের কাজের উল্লেখ ছিল। তবে এখানে একটি মজার কথা বলতেই হয়। প্রশান্তচন্দ্রের সূত্রের কোনও প্রমাণ ছিল না তাঁর গবেষণাপত্রে, আর সাহেবদের লেখায় পুরো কষা হয়েছিল অঙ্ক।

দু’টি কারণে হয়তো প্রমাণ নিয়ে বিশেষ ভাবেননি তিনি। এক: তাঁর এই কাজটি ছিল ফলিত রাশিবিজ্ঞানের। দেশের সমস্যার সমাধান করছিলেন তিনি। সেই বিশাল কর্মকাণ্ডের একটি অতি ক্ষুদ্র অংশ এই সূত্র। ফলে এর গুরুত্ব নিয়ে খুব বেশি ভাবার সময় পাননি মহলানবিশ। দুই: সেই সময় তাঁর কাছে যে বিশ্বমানের গণিতজ্ঞেরা ছিলেন, তাঁরা অসামান্য। ফলে এই ধরনের অঙ্ক নিয়ে আলোচনা হলে তার সমাধান খুঁজে পাওয়া খুব দুষ্কর ছিল না। এই গবেষকদের প্রথমজন কালাম্পুদি রাধাকৃষ্ণ রাও (১০ সেপ্টেম্বর, ১৯২০ — ), যিনি রাশিবিজ্ঞান মহলে সুপরিচিত সি আর রাও নামে। সদ্য শতবর্ষ পূর্ণ করেছেন তিনি। বসবাস মার্কিন দেশে। অন্যজন রাজচন্দ্র বোস (১৯ জুন ১৯০১ — ৩১ অক্টোবর ১৯৮৭), যিনি অঙ্কের দুনিয়ায় বেশি পরিচিত আর সি বোস হিসেবে। তাঁরও শেষ জীবন কেটেছে আমেরিকায়।

সমীক্ষা এবং ফেরিওয়ালার ঘটনাটি একেবারে গবেষণার ইতিহাস নির্ভর। আলোচনা এই দিয়ে শুরু করার কারণ, পড়াশোনার বিপুল পরিসরে প্রশান্তচন্দ্রের আনাগোনা মনে করিয়ে দিতে। রাশিবিজ্ঞানের তত্ত্ব যে বিজ্ঞানের বিভিন্ন ক্ষেত্রে এবং সামাজিক কর্মকাণ্ডে সোচ্চার উপস্থিতি নিয়ে আসে, এর পথপ্রদর্শক হিসেবে প্রশান্তচন্দ্র বিশ্ববরেণ্য। তবে এ প্রসঙ্গে শিক্ষাক্ষেত্রে দিকপাল বিজ্ঞানীদের নিয়ে অন্য একটি ধারাবিবরণী পেশ করার লোভ সামলানো মুশকিল। গল্পটি বহুচর্চিত এবং আমার আগের একটি লেখাতেও এর উল্লেখ আছে। সুতরাং প্রথমেই নকল সংক্রান্ত বিধিসম্মত সতর্কীকরণ রইল। আগে জেনে বা পড়ে থাকলে সব টপকে একেবারে শেষ পরিচ্ছেদে পৌঁছে যেতে পারেন। আরও একটি মুশকিল হল, এই ঘটনা সংক্রান্ত সম্ভাব্য তথ্যচ্যুতির। ফলে একে ইতিহাস না ধরে গল্প হিসেবে পড়াই মঙ্গল।

১৯৩১-এ ইন্ডিয়ান স্ট্যাটিস্টিক্যাল ইন্সটিটিউট প্রতিষ্ঠা করেন প্রশান্তচন্দ্র। পরের বছর তিনি রাজচন্দ্রকে গবেষণায় নিয়োগ করেন। ১৯৩৫ সালে রাজচন্দ্র পুরো সময়ের জন্যে এই প্রতিষ্ঠানে যোগ দেন। পরবর্তীকালে তিনি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়েও পড়িয়েছেন। এবার আসা যাক সি আর রাও এর কথায়। তেলেগু পরিবারের এই মানুষটি কলকাতায় চলে আসেন চল্লিশের দশকের শুরুতে। এই গল্পের সময় প্রশান্তচন্দ্র, রাজচন্দ্র এবং রাও একসঙ্গে আইএসআই-তে গবেষণা করছেন। রাশিবিজ্ঞানের অনেক কাজ ফলিত, যা আবার অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত অঙ্কের তাত্ত্বিক গবেষণার ওপর।

বিজ্ঞানের অন্য যে কোনও শাখার মতো এখানেও গবেষকদের মধ্যে তত্ত্ব এবং ফলিত কাজকর্ম নিয়ে দলবাজি আছে। একদল ভাবেন খাতা কলমে অঙ্ক কষে খুঁজে পাওয়া তত্ত্বই আসল, অন্যদল মনে করেন সেই তত্ত্ব ফলিত ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হলে তবেই সমাজের মঙ্গল। রাশিবিজ্ঞানেও এই দ্বান্দ্বিক বিষয়টি উপস্থিত। উচ্চমাধ্যমিক স্তরে আমরা রাশিবিজ্ঞানের (Statistics) মধ্যে সম্ভাবনাতত্ত্ব (Probability) পড়ি। কিন্তু আজকের দিনে আন্তর্জাতিক স্তরের গবেষণায় এই দুটি বিষয়কে অনেকে ভিন্ন চোখে দেখেন। তবে বিজ্ঞান যেখানে আমজনতার কাজ করে, সেখানে এই ভাগাভাগির মূল্য কম। উচ্চশিক্ষায় বিদ্বজ্জনের মধ্যে সে তর্ক বেঁচে থাকলে ক্ষতি নেই।

মনে রাখতে হবে, প্রশান্তচন্দ্র একাধারে তাত্ত্বিক এবং ফলিত রাশিবিজ্ঞানে আন্তর্জাতিক মানে অসাধারণ কাজ করেছেন, এবং অঙ্কের বিভিন্ন গভীর জ্ঞান সেখানে কাজে লাগিয়েছেন। সে উদাহরণের কথা আমরা একটু আগেই আলোচনা করেছি। অন্যদিকে বিজ্ঞান এবং সমাজতত্ত্বের বিভিন্ন শাখায় রাশিবিজ্ঞানের ব্যবহার মহলানবিশের প্রসিদ্ধির সবথেকে বড় কারণ। আর সবথেকে বড় অবদান তা একেবারে দেশ এবং দশের কাজে লাগানোর ক্ষেত্রে।

দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার মূল কাজ হয়েছিল তাঁর দায়িত্বে। পাটের আলোচনায় বোঝাই যায়, যে এরকম আর একটি ব্যবহারিক গবেষণার ক্ষেত্র ছিল কৃষিবিজ্ঞান। বিভিন্ন ক্ষেতে আলাদাভাবে কী রকমের সার এবং জল দিলে ফলন কতটা ভাল হবে, চাষিভাই কতটা কম পরিশ্রমে এক জমি থেকে অন্য জমিতে পৌঁছতে পারবেন, এরকম অনেক বাস্তব ক্ষেত্রে প্রশান্তচন্দ্র অঙ্ক এবং রাশিবিজ্ঞানকে কাজে লাগিয়েছেন। একজন দক্ষ প্রশাসক হিসেবে তিনি চাইতেন মেধাবী গণিতজ্ঞরা এই সমস্ত ব্যবহারিক কাজে অংশগ্রহণ করুন। নেহেরুর মতো রাষ্ট্রনেতাদের সঙ্গে তাঁর বন্ধুত্ব ছিল। ফলে পাটের মতই সরকারি নীতিনির্ধারণের একরাশ পাটিগণিত কষা হত তাঁর প্রতিষ্ঠানে।

অন্যদিকে রাজচন্দ্র অনেক বেশি মগ্ন ছিলেন তাত্ত্বিক গবেষণায়। তাঁর গভীর গণিতের বিষয় ছিল “ফাইনাইট ফিল্ড” (Finite Field)। ফাইনাইট অর্থে সসীম, আর ফিল্ড অর্থে মাঠঘাট ভেবে নিলে প্রশাসক প্রশান্তচন্দ্র যারপরনাই খুশি হতেন। কিন্তু এই “ফাইনাইট ফিল্ড” ভীষণ ভাবে বীজগাণিতিক, যার বিচরণ ক্ষেত্রে কৃষিবীজ রোপণের থেকে অনেক বেশি মূল্যবান কালি, কলম, মন। আবার প্রশান্তচন্দ্র যে সমস্ত সমীক্ষার কাজ চালাতেন, তার নকশা পরিকল্পনায় এই “ফাইনাইট ফিল্ড” ব্যবহার করা হত অনেক ক্ষেত্রেই, এবং সে বিষয়ে রাজচন্দ্রের কষা বীজগণিতের ব্যবহার জগৎবিখ্যাত।

প্রেক্ষিত এবার প্রস্তুত। প্রশান্তচন্দ্র একাধারে অতি মেধাবী গবেষক এবং ডাকসাইটে প্রশাসক। ফলে রাজচন্দ্রের খাতায় কষা অঙ্কের ব্যবহার সম্পর্কে তিনি খুবই সুউচ্চ ধারণা পোষণ করলেও একইসঙ্গে চাইতেন লোকটি যেন মাঠে নেমে কিছু তথ্য সংগ্রহের কাজও করেন। গল্প যে পথে এগোয়, সেখানে রাজচন্দ্র এতে একেবারেই উৎসাহী ছিলেন না। ফলে দুই মুখ্য চরিত্রের মধ্যে মন কষাকষির পালা তো শোনা যাবেই। কলকাতা শহরে ক্ষেত খামারের অভাব, তাই কৃষি সংক্রান্ত ফলিত গবেষণার জন্যে আইএসআই-এর একটি শাখা তৈরি হয়েছিল গিরিডিতে। গবেষকরা সেখানে যেতেন কৃষিবিজ্ঞানে ফলিত রাশিবিজ্ঞান সংক্রান্ত অভিজ্ঞতা অর্জনের জন্যে। স্বভাবতই রাজচন্দ্র এই ধরনের কাজ করতে নিমরাজি।

গল্পে আছে আইএসআই-এর সর্বময় কর্তা প্রশান্তচন্দ্রের চাপে তাঁকে বাধ্য হয়ে সেখানে যেতে হয়েছিল। অঙ্কের নিয়মেই গিরিডিতে থাকাকালীন একেবারেই মাঠে ঘাটে ঘুরতেন না রাজচন্দ্র, বরং ঘরে বসে মন দিয়ে বীজগণিত কষতেন। এদিকে রাজচন্দ্র যে হাঁটু-মাটি করছেন না, সে কথা অধিকর্তার গোচরে আসছিল। রাজচন্দ্র অবশ্য দাবি করতেন যে তিনি প্রয়োজন মতো ফিল্ড থেকে তথ্য সংগ্রহ করেই থাকেন, নিন্দুকদের কথা বেঠিক। এই বিষয়ে সরাসরি রাজচন্দ্রের মতো বড় মাপের একজন অঙ্কের গবেষককে খুব বেশি বিরক্তও করতে চাইছিলেন না মহলানবিশ। সেই সময় তাঁর বিশ্বস্ত অনুজ ছিলেন রাও। তাঁর ওপর দায়িত্ব পড়ল তত্ত্ব আর ফলিতের দ্বন্দ্ব অনুসন্ধান করার জন্যে।

এই সি আর রাও মহলানবিশের মৃত্যুর পর আইএসআই-এর মুখ্য অধিকর্তা হয়েছিলেন। তিনি ছিলেন যেমন পড়াশোনায় ভাল, তেমনই রসিক এবং বুদ্ধিমান। দুই মহান শিক্ষাব্রতীর চোরা অহং-সংঘাত বুঝতে তাঁর বেশি সময় লাগেনি। প্রশান্তচন্দ্রের নির্দেশে রাও গিরিডিতে উঁকি মারলেন। অবশ্যই জানলেন যে রাজচন্দ্র মগ্ন তাঁর গভীর “ফাইনাইট ফিল্ড”-এর গবেষণা নিয়ে। ফলিত বিজ্ঞানে তা কাজে লাগছে নিশ্চয়, কিন্তু সে নিরীক্ষণ করতে রাজচন্দ্র মাঠে নামার পাত্র নন। রাও সহজেই বুঝলেন যে ফলিত অংশটুকু কাজে লাগাতে পারবেন অন্য যে কোনও মধ্যমানের রাশিবিজ্ঞানী, সে জন্যে রাজচন্দ্রের মহান তাত্ত্বিক গবেষণায় বিঘ্ন ঘটানোর অপ্রয়োজন।

কাজ সেরে কলকাতায় ফিরলেন রাও। উত্তর দেওয়ার উপায় কম, ফলে এড়িয়ে চললেন অধিকর্তাকে। ক্ষমতার অলিন্দে ‘সত্যি’ পেশ করা শক্ত। প্রশান্তচন্দ্রও তখন সরকারি কাজে ব্যতিব্যস্ত। তখনকার দিনে তো আর উচ্চমানের কম্পিউটার ছিল না যে বিপুল তথ্য ভাণ্ডার নিয়ে যখন তখন তা বিশ্লেষণ করে নিজের সুবিধে মত সারমর্ম খুঁজে বার করা যেত। অনেক মানুষকে একসঙ্গে কাজ করাতে হত, সঙ্গে বিভিন্ন ধরনের ব্যবস্থাপনা।

একটা উদাহরণ দেওয়া যাক। পাট সমীক্ষার কাজে প্রশান্তচন্দ্র পরিসংখ্যান যোগাড় করেছিলেন পঞ্চান্ন হাজার মৌজার বিয়াল্লিশ হাজার বিন্দু থেকে তথ্য অন্বেষণ করে, যেখানে মোট প্রায় ন’লক্ষ সংখ্যা নিয়ে কাটাছেঁড়া হয়েছিল। তবু মননশীল এবং মেধাবী হলে যা হয়, তার মধ্যেও গবেষণাতে মহলানবিশের অতি উৎসাহ। এদিকে বাধ সাধছে সময়ের অভাব। একদিন ফাঁক পেয়ে কিছুক্ষণ গবেষণায় মন দেবেন বলে ডেকে পাঠালেন রাওকে। বেশ কয়েক ঘণ্টা অঙ্ক কষা হল, কিন্তু তারপরই হঠাৎ জেগে উঠল অধিকর্তাসুলভ প্রশাসনিক চৈতন্য।

– তোমাকে তো গিরিডি পাঠিয়েছিলাম রাজচন্দ্র কী করছে সেটা দেখে আসতে। এসে আমাকে জানাওনি কেন? এখন কী এমন কাজ করছে সে?

চটজলদি উত্তর রাও এর ঠোঁটে প্রস্তুত।

– সারাদিন রাজ ফিল্ডে কাজ করছে স্যার, গিরিডির এই বেদম গরমের মধ্যে।

আড়চোখে তাকালেন অধিকর্তার দিকে, কৌণিক মাপ যথাসাধ্য কম রেখে। প্রশান্তচন্দ্রের ঠোঁটের কোণে তখন অমাবস্যার পরে দ্বিতীয়ার চাঁদের মাপের এক টুকরো বাঁকা হাসি। গিরিডির দিনরাত্রিতে রাওয়ের উল্লিখিত ‘ফিল্ড’ অঙ্কবিদের মস্তিষ্কপ্রসূত, নাকি মা-মাটি-মানুষের, সে নিয়ে আর বেশি খোঁচাননি রবীন্দ্রনাথের স্নেহধন্য, যাঁর স্নাতকস্তরের শিক্ষা পদার্থবিজ্ঞানে। হয়তো প্রশান্তচন্দ্রের মাথায় এসেছিল, সেখানেও ইলেকট্রিক বা ম্যাগনেটিক ফিল্ড উপস্থিত। একটু ইতিহাস ঘাঁটলেই বোঝা যায়, বাংলার মাঠে সেই সময় চারদিকে মহান বিজ্ঞানীদের আনাগোনা।

বিখ্যাত মানুষদের গুণকীর্তন সংক্রান্ত অতীত আলোচনা হল অনেকটা। রবি ঠাকুর, সুকুমার কিংবা প্রশান্তচন্দ্র তো ধরাছোঁয়ার বাইরে। আজকের দিনে এঁদের অনুগামী অমর্ত্যের উদারবাদী ভাবনা বুঝতে গিয়েই আমরা হেঁটমুণ্ড ঊর্ধ্বপদ। শিক্ষিত বাঙালি যে রাজনীতি নিয়ে আলোচনা করে, সেখানে সুভাষচন্দ্র ছাড়া এই মানের কোনও মেধাসম্পন্ন মানুষ খুঁজে পাওয়া শক্ত। নিজেদের যে অতীত আমাদের আছে, সেই চর্চাটুকু বজায় থাকলেই অতিমারী পরিস্থিতিতে শিক্ষার সর্বনাশ থেকে বাঁচার সুযোগ ছিল আমাদের। তবু ঘটমান বর্তমানকে তো আর অস্বীকার করা যায় না। তাই উপসংহারে আসা যাক সাম্প্রতিক প্রশ্নে।

আজকের দিনে এই ধরনের উচ্চমানের বিজ্ঞানী কি আমাদের ধারেপাশে নেই? এর উত্তর অস্বচ্ছ। হয়তো আছেন, কিন্তু তাঁরা প্রশান্তচন্দ্রের মতো নেহেরুর সঙ্গে সমানে সমানে কথা বলার অধিকার অর্জনে ব্যর্থ। দেশকে দিশা দেখাতে গেলে ক্ষমতাশালী রাজনীতিবিদদের কাছে পৌঁছতে হবে দৃঢ়চেতা বিজ্ঞানীদের, আর রাজনীতিবিদদের বুঝতে হবে যে কর্তাভজা, অবসরপ্রাপ্ত, ফুরিয়ে যাওয়া শিক্ষাবিদরা দেশকে নতুন দিশা দেখাতে অক্ষম। দেশগঠনে উপযুক্ত মানের রাষ্ট্রনেতা-উপদেষ্টা পারস্পরিক অভিযোজন আজকের দিনে অনুপস্থিত। তাই তো বিশ্বের সেরা রাশিবিজ্ঞানীর শহরে, রাজ্যে, কিংবা দেশে অতিমারী পরিস্থিতিতে বিভিন্ন পরিসংখ্যান নিয়ে বিতর্ক অব্যাহত। যে সময়ে সঠিক এবং ত্রুটিহীন সমীক্ষার প্রয়োজন সবথেকে বেশি, সেখানে সেই বিজ্ঞানীর কথা আলোচনা করতেই হবে যিনি বিজ্ঞানকে পৌঁছে দিয়েছিলেন বাংলার ক্ষেতখামার থেকে দেশের সর্বোচ্চ নীতি নির্ধারণে, দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা রচনায়। বিজ্ঞানের সেই ফেরিওয়ালারা আজকে কোন ভূমিকায় দেশ গঠনে অংশ নিচ্ছেন সে আলোচনা রাষ্ট্রবিজ্ঞানী আর দার্শনিকদের হাতে ছেড়ে রাখাটাই মঙ্গল। বিজ্ঞান সেখানে দায়মুক্ত হতে চাইবেই।

তাই সান্ধ্যকালীন তরজায় প্রশান্তচন্দ্র মহলানবিশের স্মৃতির অনুপস্থিতি নিয়ে বিচলিত না হলেই সব বাস্তবিক সমস্যার সমাধান। এখন রাশিবিজ্ঞানের সমীক্ষায় নেতৃত্ব দেবেন প্রশান্ত কিশোর, আগামী দিনে বিরোধী জোট গড়ার অঙ্কে। হাইপোথিসিস টেস্ট করা হবে কংগ্রেস-বিনা বিরোধী জোট বিজেপির সঙ্গে টক্কর দিতে পারবে কি পারবে না। রাশিবিজ্ঞান বিক্রীত হবে, সমীক্ষার ফলাফল আধসেদ্ধ রাজনীতির অঙ্কে বিকৃত হবে। কিন্তু কোনও স্বপ্নের ফেরিওয়ালা জনমুখী ভাবনায় সমীক্ষাকে এগিয়ে দিতে পারবেন কি রুটি-কাপড়া-মকান কিংবা বিজলি-সড়ক-পানি সংক্রান্ত সমস্যার সমাধানে? এই প্রেক্ষিতে প্রশান্তচন্দ্র মহলানবিশ গণিতের একটি শাখাকে সমাজের কাছে পৌঁছে দেওয়ার স্রষ্টা থেকে সেলসম্যান। সেই বিশ্ববীক্ষাকে সচেতনভাবে অস্বীকার করলে জন্মের একদিন আগেই আসবে রাশিবিজ্ঞানের মৃত্যুদিন।

*ছবি সৌজন্য: Wikipedia, Pinterest, ISIArchives

*মতামত লেখকের নিজস্ব

শুভময় মৈত্র ১৯৯৭ সাল থেকে ইন্ডিয়ান স্ট্যাটিসটিকাল ইনস্টিটিউট কলকাতা শাখার অধ্যাপক, গবেষক ও রাজনৈতিক বিশ্লেষক। যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ইলেকট্রনিক্স ও টেলিকমিউনিকেশন শাখায় ইঞ্জিনিয়ারিং পাশ করে উচ্চশিক্ষার জন্য আইএসআই-তে যোগ দেন। পত্রপত্রিকায় ও টেলিভিশনে অর্থনৈতিক-রাজনৈতিক বিশ্লেষক হিসেবে সুপরিচিত।