গত শতাব্দীর সত্তর দশকের শেষাশেষি এবং আশির মাঝামাঝি, যখন আমার বাল্য পেরিয়ে সদ্য কৈশোরে পা, টিনটিন-বেতাল-ম্যানড্রেক-টারজানের কমিকস্ গোগ্রাসে গেলা আর গলি-ক্রিকেটে বল পেটানোর দুরন্তপনার ফাঁকে আরও একটি অভ্যাস মজ্জাগতই হয়ে উঠেছিল। গ্রামোফোনে আর রেডিও-তে শুনে যাওয়া এন্তার, বিবিধ গান, যেখানে রবীন্দ্রনাথ সর্বাধিক শ্রুত হলেও অতুল-দ্বিজেন্দ্র-রজনী বা শচীন-হিমাংশু-সলিল-সুধীন ইত্যাদিরাও নেহাত ব্রাত্য ছিলেন না। অবশ্য মাঝেমধ্যে বিভিন্ন পুজো-উৎসব উপলক্ষে পাড়ার জলসায় বোম্বে-কলকাতার নামজাদা শিল্পীর নকলনবিশ কণ্ঠীদের প্রবল বাদ্যযন্ত্রে-ঝংকৃত শোরগোলও একজাতীয় গান বলেই প্রতিপন্ন হতো আমাদের নাগরিক খাঁচায়। আবার মাচা-জলসার তথকথিত ‘অপসংস্কৃতি’-র বিপ্রতীপে শান্তস্নিগ্ধ গানের মঞ্চও বাঁধা হতো কখনও কখনও, দুর্গোৎসব কালীপুজো ইত্যাদি মরশুমে, দ্বিজেন-মানবেন্দ্র-সতীনাথ-নির্মলা আরও বহু শিল্পী সমৃদ্ধ সান্ধ্য আসরে। এবং কদাচিৎ দেখা মিলত অন্য গানের সম্ভার বয়ে আনা, মেঠো কণ্ঠের অধিকারী কিছু গায়কের—অজিত পাণ্ডে, সুরেশ বিশ্বাস, শুভেন্দু মাইতি প্রমুখ। ‘অন্য গান’, কারণ গণসঙ্গীতের অন্তর্গত বাস্তবমুখী চেতনায় নিজেকে সম্পৃক্ত করে তোলার পরিপক্কতা কিশোরমনে তখনও গড়ে ওঠেনি। যদিও আবছা বুঝতাম—আলঙ্কারিক যাবতীয় বাদ্যযন্ত্র ছেড়ে কেবলমাত্র হারমোনিয়ম আর বড়জোর তবলাসঙ্গতে এইসব খোলামেলা গলার গান নান্দনিক সৌকুমার্যে নয়, নিহিত কিছু বার্তার সোচ্চার উপস্থাপনায় অনেক বেশি উন্মুখ।

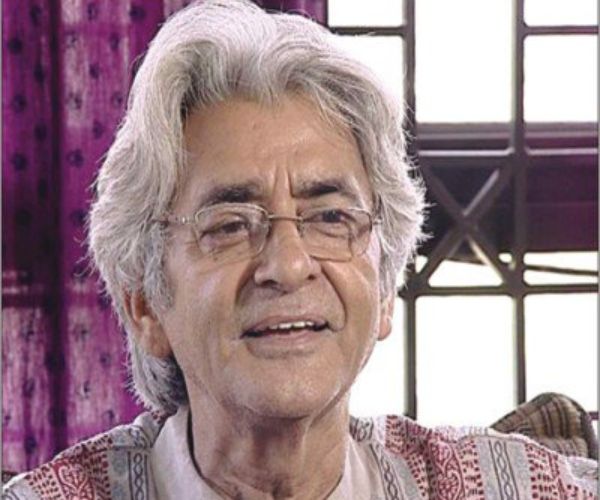

অর্থাৎ সঙ্গীতরস আহরণে শ্রবণের পাশাপাশি চাক্ষুষ অভিজ্ঞতার মিলমিশ নিয়েই সার্বিক বিনোদনের সে-সব ছিল দিন। এই সবকিছুর মাঝেই, সম্ভবত ১৯৮৩ নাগাদ, অভূতপূর্ব এক অভিজ্ঞতায় ধাক্কা খেলাম। ১৯৮৩, অর্থাৎ যে বছর আমার জন্মস্থান উত্তর কলকাতার হাতিবাগান এলাকায় আনুষ্ঠানিকভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল ব্যতিক্রমী ‘চেতনা গণ-সাংস্কৃতিক সংস্থা’, যা গড়পড়তা অর্থে কোনও ‘ক্লাব’-এর সমার্থক নয়। এলাকায় গণসচেতনতা বৃদ্ধিতে গঠনমূলক কার্যক্রমের লক্ষ্যে গড়ে ওঠা একটি সংগঠন। আমার পাড়া ক্ষুদিরাম বোস রোডে ছিল প্রবাদপ্রতিম সমাজকর্মী পান্নালাল দাশগুপ্ত-র ‘টেগোর সোসাইটি ফর রুরাল অ্যাকশন’-এর কেন্দ্রীয় কার্যালয় ও ‘কম্পাস’ পত্রিকার দপ্তর। কোনও এক সন্ধ্যায় ঐ বাড়িরই লাগোয়া ফুটপাথে স্ট্রিটল্যাম্পের ফ্যাকাশে আলোর নীচে বিশেষ কোনও উপলক্ষে ‘চেতনা’ আয়োজন করেছিল এক জমায়েতের। যেখানে মাইক্রোফোন নেই, মঞ্চ নেই, এমনকী দর্শক-শ্রোতাদের জন্য বসার চেয়ারও অনুপস্থিত। ‘চেতনা’-র প্রতিষ্ঠাপর্বের সভাপতি, আমার পিতৃদেব অমলেন্দু চক্রবর্তীও তাঁর নিত্যদিনের রাত করে বাড়ি ফেরার অভ্যাসবিচ্যুত হয়ে অকুস্থলে উপস্থিত বেশ খানিক আগেভাগেই। কারণ, তাঁর বন্ধু ‘প্রতুল’ না কি গান গাইতে আসবেন। সবেমাত্র এগারো বছর পেরোনো আমার ক্ষেত্রে ধাঁধা। গান হবে তো ‘মাইক’ কোথায়? ‘বাজনা’-র সরঞ্জাম নেই কেন? বাকি ছিল আরও বিস্ময়। হেঁটে হেঁটেই এসে কখন যে ভদ্রলোক ঐ জমায়েতের ভিড়ে মিশে আমার খুব কাছেই দাঁড়িয়েছিলেন, খেয়ালই করিনি। দু’চারজনের সংক্ষিপ্ত বক্তব্যের পর কেউ একজন বললেন—‘আমাদের মাঝে প্রতুলদা এসে গেছেন ইতিমধ্যেই। এবার আমরা গান শুনব। আসুন প্রতুলদা।’ বেঁটেখাটো চেহারায় মাথার দু’পাশের লম্বা লম্বা চুল দু’হাতে আলগোছে বিন্যস্ত করতে করতে তিনি মাঝখানে এসে দাঁড়ালেন। দৃশ্যত নিতান্তই সাধারণ অবয়ব। এবং সেদিনের সভার আলোচ্য প্রসঙ্গে সামান্য কিছু কথা বলে জামার হাতা ঝেড়ে দু’দিকে হাতদুটো তুলে ক্ষণিক চোখ বুঁজলেন। শুরু করলেন গান। তখনও আমি বিস্মিত—নিদেন একটি হারমোনিয়মও নেই! এ গান, না আবৃত্তি, কী জাতীয় ঘটনা যে ঘটবে! সাতপাঁচ ভাবতে ভাবতেই রাস্তার আশপাশে পথচলতি মানুষের কোলাহল, টানা-রিক্সাচালকের হাতে-বাঁধা ঘণ্টার টুং-টাং, ট্যাক্সির হর্ন ইত্যাদি আওয়াজের মধ্যেই কানে এল তথাকথিত ‘পুরুষালি’ মাত্রার তুলনায় অনেকটাই হালকা-সরু, অথচ বাঁশির মতো রিনরিনে সুরেলা এক কণ্ঠ। আর বাদ্যযন্ত্রের পরিপূরকে এবার আরও অবাক বনে যাওয়ার পালা। নিজের তালমাত্রা ঠিকঠাক রাখার জন্য দু’হাতের তালুর বৃদ্ধাঙ্গুলি এবং মধ্যমা ঘষে একনাগাড়ে তুড়ি বাজিয়ে যাওয়া। সঙ্গে ‘আ…আ’, ‘হে…হে’, ‘ও…ও’ ইত্যাদি জাতীয় ধ্বনি খেলিয়ে প্রিল্যুড-ইন্টারল্যুডের ফাঁকগুলো বুজিয়ে দেওয়া। যদিও হাফপ্যান্টের আমি নিতান্ত অপরিণত চেতনায় তখনও দ্বিধায়—এ কী গান পদবাচ্য! বাজনা-গলা মিশিয়েই যে জন্মাবধি তখনও পর্যন্ত শুনে ওঠার অভ্যাস। অথচ গানও তো বটে! কোথাও সুরের কোনও খামতি নেই। প্রায় মিনিট পঁয়তাল্লিশ ধরে চুম্বকটানে এক জায়গায় দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে সে-যাবৎ অনাবিষ্কৃত অভিনব সাঙ্গীতিক উপস্থাপনার স্বাদ কানে মেখে যখন সম্বিৎ ফিরে পেলাম, দেখলাম, গান গাওয়া চুকিয়ে ভাঁড়ের চায়ে তৃপ্তির চুমুকে তিনি আড্ডায় মজেছেন। অনুষ্ঠান শেষে শিল্পীসুলভ উচ্চতাবোধ কিম্বা বাড়ি ফেরার তাড়া, কোনোটাই তাঁর নেই যেন! সেই শুরু। এরপর বারে বারেই ঐ পাড়ার মোড়ে, ফুটপাথে তুড়ি মেরে খালি গলায় গাওয়া তাঁর গান শুনেছি বহুবার। পরবর্তীতে হয়তো রাস্তায় বাঁধা মঞ্চেও উঠে গেয়েছেন। বিশেষত ১৯৮৮-৮৯ থেকে ‘চেতনা’ আয়োজিত ‘বিজ্ঞান মেলা’ উপলক্ষে। হয়তো তখন সংযোজিত হয়েছে একটি মাইক্রোফোন। কিন্তু বাজনাবর্জিত শুধুই নিজের হাতের তুড়ি-র অবলম্বনে স্বরপ্রক্ষেপের আত্মবিশ্বাস বা ভরসা কোনোদিনই একচুলও নড়েনি। যেমন নড়েনি আজও, প্রায় আশি বছরে উপনীত প্রতুল মুখোপাধ্যায়ের।

শুরু করলেন গান। তখনও আমি বিস্মিত—নিদেন একটি হারমোনিয়মও নেই! এ গান, না আবৃত্তি, কী জাতীয় ঘটনা যে ঘটবে! সাতপাঁচ ভাবতে ভাবতেই রাস্তার আশপাশে পথচলতি মানুষের কোলাহল, টানা-রিক্সাচালকের হাতে-বাঁধা ঘণ্টার টুং-টাং, ট্যাক্সির হর্ন ইত্যাদি আওয়াজের মধ্যেই কানে এল তথাকথিত ‘পুরুষালি’ মাত্রার তুলনায় অনেকটাই হালকা-সরু, অথচ বাঁশির মতো রিনরিনে সুরেলা এক কণ্ঠ। আর বাদ্যযন্ত্রের পরিপূরকে এবার আরও অবাক বনে যাওয়ার পালা। নিজের তালমাত্রা ঠিকঠাক রাখার জন্য দু’হাতের তালুর বৃদ্ধাঙ্গুলি এবং মধ্যমা ঘষে একনাগাড়ে তুড়ি বাজিয়ে যাওয়া।

নব্বই-এর দশকের প্রথমার্ধে যখন আমাদের যৌবন উদ্বেলিত হয়েছিল কাব্যসঙ্গীতের নবতম ধারায়, সুমন চট্টোপাধ্যায়ের সৃজনে, একাধিকবার বিভিন্ন মঞ্চে শুনেছি সুমনের তরফে মৌসুমী ভৌমিক আর প্রতুল মুখোপাধ্যায়ের নামোল্লেখ। সুমনের মতে, যাদের গান শোনা উচিত বাঙালি শ্রোতার আরও আরও। নিজেরই সংশয় ঘুচেছিল প্রায় এক দশক আগে প্রতুলের গান শোনার প্রথম অভিঘাত নিয়ে। যৌবনে যে মাত্রায় ব্যতিক্রমী মেনেছিলাম গীতিকার-সুরকার-গায়ক সুমনকে, নিজে লিখে সুর দিয়ে, কখনও বা অন্যের কবিতায় সুর বেঁধে গাওয়া প্রতুল মুখোপাধ্যায়ের ক্ষেত্রেও অভিনবত্বের সেই আস্বাদ একই ছিল। শুধু অপরিণত মগজে তখন কেন তা অভিনব, সেটা ধরতে পারিনি। কেবল মজেছিলাম অশ্রুত কিছু শ্রবণে।

গান শোনায় প্রযুক্তির তৎকালীন আধুনিকতম সংস্করণ ক্যাসেটও গোটা দু’য়েক কিনেছিলাম প্রতুলের। যতদূর সম্ভব শিরোনাম ছিল ‘যেতে হবে’ আর ‘ওঠো হে’। আরও পরে হাতে এসেছিল ‘কুট্টুস কট্টাস’। তবে সেখানে অন্তর্ভুক্ত হয়েছিল ছোটদের উপযোগী ছড়ার গান। সে যাই হোক। এক্ষেত্রে বলার মতো কথা এই যে, টেপ-রেকর্ডারে চালিয়ে যখন গানগুলো শুনেছি, হয়তো প্রতুল মুখোপাধ্যায়কে পেয়েছি নিজের ইচ্ছেমতো। কিন্তু কোথাও যেন সে-পাওয়ায় খামতি থেকে গেছে। কারণ, স্টুডিও রেকর্ডিং-এ প্রতুল যদিও এখানে পেয়েছেন আনুষঙ্গিক বাদ্যযন্ত্রের সহায়তা, কিন্তু আমার কান তো সেই অপেশাদার কণ্ঠের আশপাশে হাতের তুড়ি ছাড়া আর কিছুই শুনতে অভ্যস্ত নয়। তাই ক্যাসেটের ফিতেয় নয়, ফিরে ফিরে তাঁকে আবারও খুঁজেছি ফুটপাথে-রাস্তায়, রাজনৈতিক অথবা গঠনমূলক সামাজিক-সাংস্কৃতিক জমায়েতে, খোলামেলা নিতান্ত আনুষ্ঠানিকতা-বর্জিত পরিসরে।

এবং পেয়েও ছিলাম, এক বিকেলে হঠাৎ, উলটোডাঙায় মুখোমুখি। যদিও তখন গায়ক সাধারণ পথচারী। বাবাকে চিনলেও তিনি সেভাবে আমাকে চিনতেন না। সোজাসুজি এগিয়ে গিয়ে বলেছিলাম—‘প্রতুলবাবু, কেমন আছেন ? আমি আপনার নিয়মিত শ্রোতা।’ দু’হাত বাড়িয়ে আমার তালুদুটো শক্ত মুঠিতে জড়িয়ে বড় বড় চোখে তাঁর অপার বিস্ময়—‘আপনি আমার গান শোনেন!’ আমার উত্তর—‘সেই ছোটবেলায়…হাতিবাগানের ফুটপাথ থেকে…।’ অর্থাৎ, গায়ক হিসাবে নতুন কাল্ট তৈরি করে ফেলা তাঁরও যে কিছু সংখ্যক অনুরাগী থাকতে পারে—এমন ন্যূনতম গরিমাবোধেও তিনি অভ্যস্ত নন। আর আমার পক্ষেও ভুলে ওঠা দুষ্কর ক্ষণিকের সেই মুহূর্তটুকু, নাগরিক চারণকবি-গায়ককে আয়ত্তের মধ্যে পাওয়া রাজপথেরই ধারে।

ব্যক্তিগত রোমন্থন ছেড়ে আপাতত নজর ফেরানো যাক শিল্পী প্রতুল মুখোপাধ্যায় প্রসঙ্গে কিছু স্বলালিত মূল্যায়নে। ইউনাইটেড ব্যাঙ্কের কলকাতা মেইন ব্রাঞ্চের স্ট্যাটিসটিকাল অফিসার হিসাবে সাফল্যের সঙ্গে পেশাগত জীবন অতিক্রান্ত করা প্রতুলের কাছে গান বাঁধা, গান গাওয়া সম্ভবত একধরনেরর মজ্জাগত নেশার মতো। অধ্যাপক অরুণকুমার বসু যাঁর মধ্যে খুঁজে পেয়েছেন ‘টেনর-কণ্ঠের’ ‘অসাধারণ পরিবেশন-নৈপুণ্য’, সেই প্রতুল আদপে একাধারে কবি-অনুবাদক-সুরকার-গায়ক। নিজে লিরিকস লিখে তাতে সুর-সংযোজন ঘটিয়েছেন তিনি অনেকবারই। তবে সংখ্যার নিরিখে আরও বেশি সুরারোপ করেছেন অন্যদের কবিতায়। এবং এমন এমন কবিতা, যার নিবিড় পাঠে গান হয়ে ওঠার সামান্য সম্ভাবনাও একসময় কল্পনার অতীত বলেই মনে হতো। আর তালিকাভুক্ত সেইসব কবিদের নামও চির-ভাস্বর আধুনিক বাংলা সাহিত্যের আকাশে। বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, অরুণ মিত্র, মঙ্গলাচরণ চট্টোপাধ্যায়, শঙ্খ ঘোষ—কে নেই সেই সারণিতে ! যেমন, বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের বহুপঠিত ‘ফুটপাথের কবিতা’—

“ন্যাংটো ছেলে আকাশে হাত বাড়ায়

যদিও তার খিদেয় পুড়ছে গা

ফুটপাথে আজ লেগেছে জোছনা…”

অমানুষিক দারিদ্রেও ভিখারিনী মায়ের অপত্যস্নেহ, শিশুর কপালে ‘চাঁদের-টি’—নরকযাপনে জিইয়ে থাকার আকুতি। সুরের আচ্ছন্নতায় বিষাদ-ক্রোধে যুগপৎ জারিত শ্রোতা গান-শেষে হাততালি ভুলে যেখানে নীরবে মাথা নিচু করে থাকেন। আবার যখন শুনি শঙ্খ ঘোষের ‘বাবরের প্রার্থনা’-র প্রতুলসুলভ সাঙ্গীতিক রূপ, যখন দু’বাহু প্রসারণে গায়ক চিবুক তুলে চড়ায় সুর ছড়িয়ে দেন—

“…জাগাও শহরের প্রান্তে প্রান্তরে

ধূসর শূন্যের আজান গান;

পাথর করে দাও আমাকে নিশ্চল

আমার সন্ততি স্বপ্নে থাক।…”

সমসাময়িক ঘাত-প্রতিঘাতে জর্জর পিতার প্রজন্মান্তরে মানব-ইতিহাসের ব্যাপ্ত প্রান্তরে ভরসা খুঁজে নেওয়ার আর্তি। স্তব্ধ চরাচরের দিগ্বিদিকে প্রতিধ্বনিত আজানের নাটকীয় আবহ-সৃজন যে সুর-বিস্তারের মুখ্য গন্তব্য। মর্মার্থ উপলব্ধিতে যেন কবিতার বিকল্প পাঠান্তর। নেহাত সহজ নয় ভাবার্থ বজায় রেখে এমন সিরিয়াস কবিতায় সুর-স্থাপন। অথচ প্রতুল করে দেখিয়েছেন তা অনায়াসে, ভিন্ন পথের পথিক হওয়ার প্রত্যয়ে। কিম্বা যেমন অরুণ মিত্রের ‘নিসর্গের বুকে’—

“আমি এত বয়সে গাছকে বলছি

তোমার ভাঙা ডালে সূর্য বসাও

হাঃ হাঃ…

অন্ধকার হয়েছে আর আমি নদীকে বলছি

তোমার মরা খাতে পরী নাচাও

হাঃ হাঃ… “

ম্যাজিক রিয়্যালিটির বুনন যে কবিতার আদ্যোপান্তে, সুর-প্রক্ষেপে যেন ধাঁধাটুকু জিইয়ে রাখার আদল। আত্মপরিহাসের হাসি অবদমনের ভঙ্গিমায় সুরেলা সংলাপ এবং নির্দিষ্ট পঙ্ক্তি বাদে বাদেই ফেটে পড়া অট্টহাসিতে—‘হাঃ…হাঃ’। গায়কি এক্ষেত্রে প্রায় অভিনয়, একক নাট্য-উপস্থাপনায়। এভাবেই বহু কবিতায় সুরারোপে প্রতুল মুখোপাধ্যায় হয়ে উঠেছেন অনন্য। বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের ‘ভালোবাসার মানুষ’, অরুণ মিত্রের ‘তুই ছেঁড়া মাটির বুকে’, মঙ্গলাচরণ চট্টোপাধ্যায়ের ‘আমরা ধান কাটার গান গাই’, স্নেহাকর ভট্টাচার্যের ‘মাগো আমার মরতে এখন’ প্রভৃতি আরও অসংখ্য, যা গানে রূপান্তরিত হয়েছে তাঁর স্বতন্ত্র সাঙ্গীতিক বোধে। এবং অবশ্য স্মর্তব্য মাও সে-তুঙ-এর ভাষার অনুপ্রেরণায় বা ‘লঙ মার্চ সঙ্’-এর থেকে ধার নেওয়া কিছু বিদ্রোহী গানের অনুবাদ নিজস্ব সুর-সংযোজনে—‘কীসের ভয় সাহসী মন লাল ফৌজের’, ‘লাল কমলা হলদে সবুজ’, ‘এই তপ্ত অশ্রু দিক শক্তি’ ইত্যাদি, অথবা আফ্রিকার লোকগানের আদলে ‘ছোকরা চাঁদ জোয়ান চাঁদ’। লক্ষণীয়, বেছে নেওয়া কবিতাগুলোর ক্ষেত্রে যে সমস্ত বিষয়বস্তু, অন্তর্গত অর্থে তারা প্রায় প্রত্যেকেই সামাজিক-রাজনৈতিক বার্তাবাহক। বিশ শতকের মধ্যভাগ থেকে বঙ্গসংস্কৃতির ইতিহাসের ধারাবাহিকতায় নজর ফেরালে কেন জানি না মনে হয়—আগ্নেয় গণনাট্যের ক্রমশ স্তিমিত আঁচ থেকে ওম নিয়ে প্রতুল মুখোপাধ্যায় এবং তাঁর সমসাময়িক আরও কয়েকজন সঙ্গীতকার উত্তাপটুকু পৌঁছে দিয়েছেন তথাকথিত ‘জীবনমুখী’-র আধুনিক বৃত্তে ! পরম্পরার এ-প্রান্ত আর ও-প্রান্তের মধ্যবর্তী সেতুবন্ধনে।

প্রসঙ্গত আরও বলি, কবিতায় সুরারোপ সংক্রান্ত বিষয়ে সুমন চট্টোপাধ্যায় একবার এক সাক্ষাৎকারে প্রবুদ্ধ বাগচীকে জানিয়েছিলেন—‘…তুমি নীরবে একটা কবিতা পড়তে পারো, তাহলেও দেখবে একটা ধ্বনিময়তা বেরিয়ে আসে…।’ যে ধ্বনিময়তাকে অতিক্রম করে যাবতীয় কবিতায় জোরপূর্বক সুর চাপিয়ে দেওয়া উচিত নয়। তাতে অন্তঃস্থিত ভাব-ছন্দের স্খলন ঘটতেই পারে। অর্থাৎ, প্রয়োজন বুঝে ওঠা—কোন কোন কবিতা সামগ্রিক অবয়বে সুরবদ্ধ হয়ে উঠতে পারে বিন্দুমাত্র অর্থবিচ্যুতি না ঘটিয়ে। সঠিক মাত্রায় তেমন উপলব্ধির প্রাচুর্যে প্রতুল নিশ্চিতই ভরপুর।

যাই হোক, শুধু অন্যের ভাষাকে সুরে বাঙ্ময় করে তোলাই নয়, প্রতুল নিজেও লিখেছেন বেশ কিছু গান। গড়পড়তা বাঙালি যদি প্রতুল মুখোপাধ্যায়ের অন্যান্য গান কোনোদিন নাও শুনে থাকেন, তথাপি বয়স নির্বিশেষে বা দেশের সীমানা অতিক্রমে তারা একটি বিশেষ গান কখনও না কখনও শুনেছেন নিশ্চিত, মিছিল-মিটিং থেকে পাড়ার জলসায়, ইউটিউবে, সর্বত্র—

“আমি বাংলায় গান গাই

আমি বাংলার গান গাই

আমি আমার আমি-কে চিরদিন এই

এই বাংলায় খুঁজে পাই।…”

আপাদমস্তক দেশপ্রেম যে গানের পরতে পরতে অঙ্গাঙ্গী। আর জীবনানন্দ দাশের ‘রূপসী বাংলা’-র মুখ যতদূর ঘরকুন—

“বাংলার মুখ আমি দেখিয়াছি, তাই আমি পৃথিবীর রূপ

খুঁজিতে যাই না আর…”

বিপরীতে ততদূরই চৌকাঠ পেরিয়ে ব্যাপ্ত বিশ্ববোধে আক্রান্ত প্রতুলের ‘বাংলা’-র রেশ—

“আমি বাংলাকে ভালোবাসি

আমি তারই হাত ধরে সারা পৃথিবীর

মানুষের কাছে আসি…”

হেমাঙ্গ বিশ্বাসের ভাষায় ‘স্বদেশচেতনা’-র যেমন ‘আন্তর্জাতিকতায় ভাবাদর্শের সাগরে’ মেশা, নিজ-অস্তিত্বকে সর্বজনীন করে তোলার সেই যে বিশ্বাসবোধ, তেমন বৃহত্তর পরিসরেই এ-জাতীয় গানের জন্ম, যথার্থ গণসঙ্গীতের বৈভবে। আক্ষেপ, হাল আমলে আধুনিক বাদ্যযন্ত্রের কোলাহলে অতি জনপ্রিয় ‘আমি বাংলায় গান গাই’-এর উপর্যুপরি ‘রিমেক’ গানের নিহিতার্থকে ক্রমশ লঘু করে দিচ্ছে। থাকছে পড়ে শুধুই অনুধাবনহীন আনুষ্ঠানিকতার বহর। আবার ধরা যাক চার্লি চ্যাপলিন প্রসঙ্গে প্রতুলের একটি গান—

“সেই ছোট্ট দু’টি পা ঘুরছে দুনিয়া

শান্ত দু’টি চোখে স্বপ্নের দূরবিন,

কাছে যেই আসি, মুখে ফোটে হাসি

তবু কোথায় যেন বাজে করুণ ভায়োলিন।…”

ভবঘুরে-জোকার-শ্রমিক-প্রেমিক চার্লি, ভিড়ের মাঝে মিশে থাকা অনায়কোচিত চ্যাপলিন। যাবতীয় দুর্দশার ভার কাঁধে বয়ে পিছলে পড়ার সমূহ সম্ভাবনা সামলে শেষপর্যন্ত মানবপ্রেমে উদ্ভাসিত যাঁর ছায়াছবির সৃজন, সেই ভালোবাসাটুকুর প্রতি আন্তরিক অর্ঘ্য নিবেদনে উন্মুখ এই মাধুর্যময় গান। স্বপ্ন-বাস্তব, স্ফূর্তি-বিষাদের সম্যক উপস্থাপনায়।

সুমন চট্টোপাধ্যায়ের যেমন ‘পেটকাটি চাঁদিয়াল’, কৈশোরের পাখনা যেখানে অবদমিত বাধ্যত রিক্সাচালকের ভূমিকায়, তেমনিই প্রতুলের, সম্ভবত আরও আগের সৃজন, ধরতে চায় দারিদ্র-সঙ্কুল শৈশবের খাঁচা—

“ছোটো ছোটো দু’টো পা, ছোটো দুই হাত

দু’টাকায় খেটে খায় ভোর থেকে রাত।

গালি খায় লাথি খায়, করে মাথা হেঁট

আর দিলে চেয়ে রয় কত খালি পেট…

তাই মুখ বুজে খেটে খায় ভোর থেকে রাত।…”

এক লহমায় এই গান আমাদের সমাজমনস্কতাজনিত শ্লাঘাকে অস্বস্তিতে ফেলে দেয়। আমরা, যারা জাতীয়-আন্তর্জাতিক, আর্থ-সামাজিক ইত্যাদি ভারী ভারী শব্দচয়নে নিজেদের দায়বদ্ধতার পায়রা ওড়াই, অথচ দেখেও দেখি না নর্দমার নোংরা ঘেঁটে কাঁধের বস্তায় কাগজ-প্লাস্টিক পোরা, পাইস হোটেলে কোমল আঙুল ঘষে বাসনপত্র মাজা শিশু-শ্রমিকদের। ‘জ্বালানির মতো আছে শিশুর জোগান’—এই শব্দবন্ধ শেষমেশ একজাতীয় ক্রোধের লাভা উদ্গিরণে সমর্থ বনেই যায়, অন্তত শ্রোতৃবৃন্দের সচেতন মনোবৃত্তিতে।

প্রতুল মুখোপাধ্যায়ের যাবতীয় গানের বিবরণ নিবন্ধের সংক্ষিপ্ত পরিসরে সম্ভব নয়। তবু আরও একটির উল্লেখ থেকে নিজেকে দাবিয়ে রাখা মুশকিল। বিশেষত, যখন সেই গানের অনুষঙ্গে ব্যক্তিগত কিছু আবেগ জড়িয়ে থাকে। ২০০৯-এর জুন মাসে যখন আমার বাবা অমলেন্দু চক্রবর্তীর আকস্মিক প্রয়াণ ঘটল, পূর্বোল্লিখিত হাতিবাগানের ‘চেতনা গণ-সাংস্কৃতিক সংস্থা’ তাদের প্রয়াত সভাপতির প্রতি শ্রদ্ধাজ্ঞাপনে শোকসভার আয়োজন করেছিল। প্রতুলও উপস্থিত ছিলেন অনুষ্ঠানে, বাবার অন্যান্য বান্ধববর্গের মাঝে। মঞ্চে উঠে সিঙ্গুর-নন্দীগ্রাম পরবর্তী বামপন্থী বলয়ের দিশাহীন আবর্তে সময়ের প্রকোপে শারীরিক ক্ষয় অথবা স্বপ্নমৃত্যুর সমার্থকে দৈহিক প্রস্থানের প্রসঙ্গ টেনে কিছু কথা বলে প্রথমেই গাইলেন সমীর রায়ের কথায় নিজের সুরারোপিত গান, যা আমারও সর্বাধিক প্রিয়-র তালিকায় অন্তর্ভুক্ত—

“আলু বেচো ছোলা বেচো, বেচো বাখরখানি

বেচো না বেচো না বন্ধু তোমার চোখের মণি।…

……

ঘরদোর বেচো ইচ্ছে হলে, করব না কো মানা

হাতের কলম জনম দুখী, তাকে বেচো না।”

অরুণকুমার বসু এই বিশেষ গান প্রসঙ্গে প্রশংসায় উন্মুখ হয়েছেন—‘বাংলা গানের রীতিবদলের প্রথাবদলের স্বাদবদলের একটি অধ্যায় যেন এই গানটিতে থমকে দাঁড়িয়ে আছে।’ গানের আঙ্গিকগত বিশিষ্টতা সম্পর্কে বাড়তি কিছু লেখার প্রয়োজন আমার তরফে নেই। শুধু এটুকুই বলার—গানটির শ্রবণের তাৎক্ষণিক অভিঘাতে সদ্য পিতৃবিয়োগের যন্ত্রণা ছাপিয়েও আমার ক্ষেত্রে উদ্ভাসিত হয়েছিল অপর কোনও নৈর্ব্যক্তিক অনুভূতি। আজন্ম দেখে আসা আত্মজন, যিনি প্রতিষ্ঠানতন্ত্রের যাবতীয় হাতছানি বা আধিপত্য থেকে নিজেকে বিচ্ছিন্ন রেখে মগ্ন, নির্জন সাহিত্যসাধনায়। সত্যকথনে স্থিতধী, এবং চাওয়া-পাওয়ার হিসেবনিকেশ তুচ্ছজ্ঞানে ‘হাতের কলম’-কে বিক্রি করতে নারাজ। গলার মধ্যে দলা পাকিয়ে উঠছিল একরাশ কান্না। অনির্বচনীয় সেই আবেগ উথলে দিতে পারেন যিনি, কণ্ঠসুরের দৌলতে, তিনিই তো আদপে প্রকৃত কাণ্ডারি, অবেলায়-কালবেলায়, ঢেউয়ে-ঝড়ে আমাদের অবলম্বনে আঁকড়ে থাকার পাল ছড়িয়ে, বৈঠা বেয়ে। মনে হচ্ছিল সোচ্চারে গেয়ে উঠি আমিও—

“…বুকের জ্বালা বুকেই জ্বলুক, কান্না বেচো না।… “

অবশ্য সেই ২০০৯ থেকে সময় এগিয়ে গেছে আজ এক দশকেরও বেশি। আমাদের পরিপার্শ্বের রাজনৈতিক আবহে এসেছে বহুবিধ ‘পরিবর্তন’। নন্দীগ্রাম পরবর্তী পর্বে পালাবদলের ডাকে সুশীল সমাজের যে অংশ সামিল হয়েছিলেন, প্রতুল মুখোপাধ্যায় তাঁদেরই প্রথম সারিতে। বামফ্রন্টকে সরিয়ে ২০১১-তে পশ্চিমবঙ্গে ক্ষমতায় আসা নতুন সরকারের নিকটজন যে সমস্ত বুদ্ধিজীবী, তিনিও অন্তর্ভুক্ত সেই তালিকাতে—প্রচারে, উৎসবে, মঞ্চে। অথচ বছর যত গড়িয়েছে, অন্তত আমাদের মতো প্রত্যক্ষ রাজনীতি থেকে শতযোজন দূরে থাকা মানুষ যারা, চোখের সামনে তো দেখছি ক্রমশ রাজনৈতিক-সামাজিক-নৈতিক অধঃপতনে মজে ওঠা এক বিপুল নৈরাজ্যের পাহাড়। অথচ প্রতুলের মতো মানুষজন বিস্ময়করভাবে নীরব, ‘চলতি হাওয়ার পন্থী’। ‘আলু বেচো ছোলা বেচো’ তাই আজ আমার কাছে অন্যমাত্রায় বড় প্রাসঙ্গিক। যিনি একসময় আমাদের উদ্বুদ্ধ করতেন তাঁর গানে—‘বেচো না বেচো না বন্ধু তোমার চোখের মণি’, তিনি কি নিজেই এই অসময়ে দৃষ্টিশক্তি খুইয়ে বসলেন! না কি গচ্ছিত রাখলেন ‘চোখের নজর’! ১৯৯৫-তে সলিল চৌধুরীর মৃত্যুর পর ‘অনীক’ পত্রিকায় সম্পাদকের প্রতি চিঠির আদলে লেখা শ্রদ্ধাজ্ঞাপনে প্রতুল প্রশ্ন তুলেছিলেন—যে সলিল মধ্য-চল্লিশের সাম্রাজ্যবাদবিরোধী সংগ্রামের আবহে বেঁধেছিলেন গান ‘বলিষ্ঠ দুই হাতে তুলে নাও হাতিয়ার’, যেখানে শেষ শব্দবন্ধ—‘ঘরে ঘরে তৈয়ার মাও’, তা যদি স্বাধীনতাপূর্ব আবহে মাওবাদেই তাঁর আস্থাজ্ঞাপনের সূচক হয়ে থাকে, তবে সেই সলিলই কেন আগ্রাসী রাষ্ট্রীয় নকশালনিধনপর্বে সম্পূর্ণ নীরবতায় নিজেকে গুটিয়ে নিলেন ? প্রতুলের তরফে এ সমালোচনা যথার্থ, অন্তত শিল্পীর অর্জিত দায়বদ্ধতার ধারাবাহিক সংগতিপূর্ণ হয়ে ওঠার মূল্যায়নে। কিন্তু এখন যে সেই প্রশ্নই প্রায় বুমেরাং হয়ে ফিরে আসার সামিল প্রতুলবাবুরই কাঁধে! সংগতি অথবা সামঞ্জস্য—শব্দগুলো যেন নেহাতই ধূসর আবারও এক কালবেলায়!

তবুও প্রতুল মুখোপাধ্যায়, প্রিয় সঙ্গীতকার, মননের আশ্লেষে বেঁধে রাখা গায়ক। যে রাস্তায়-ফুটপাথে পেয়েছি তাঁকে একসময় স্বাধীনচেতা বৃত্তে, আজ সেই পথের সমতলে দাঁড়িয়েই বহু উঁচু মঞ্চে পারিষদবৃন্দের মাঝে মিশে থাকা সেই প্রতুল, অথবা জন লেননের ‘স্ট্রবেরি ফিল্ডস ফরএভার’ গানের বালখিল্য আচরণে সবকিছু দেখেও না-দেখার ভানের সমার্থক অভ্যাসে গুটিয়ে থাকা বৃদ্ধ প্রতুলবাবু—তাঁর কাছে জবাবদিহি চাওয়ার ধৃষ্টতায় নয়, রক্তিম ভালোবাসায় পেশ করতে ইচ্ছে করে বিনীত সারপ্রশ্ন, তাঁরই কথায়-সুরে-কণ্ঠে—

“জন্মিলে মরিতে হবে রে জানে তো সবাই

তবু মরণে মরণে অনেক ফারাক আছে ভাই রে,

সব মরণ নয় সমান।।

রক্তচোষার উসকানিতে, জনতার দুশমনিতে,

সারা জনম গেলে কেটে মরণ যদি আসে

ওরে সেই মরণের ভার দেখে ভাই, পাখির পালক হাসে রে,

সব মরণ নয় সমান।।…”

‘কারুকথা এইসময়’ পত্রিকায় পূর্বপ্রকাশিত। বানানবিধি অপরিবর্তিত।

পেশায় ইতিহাসের অধ্যাপক। হার্দিক তাড়নায় কিছু লেখালেখি মুখ্যত লিটল ম্যাগাজিনের মননধর্মী পত্রপত্রিকায় গত এক দশকেরও বেশি সময় জুড়ে। প্রকাশিত গদ্য-সংকলনের সংখ্যা তিন এবং কবিতার বই একটি। এছাড়াও এতাবৎ সম্পাদনা করেছেন পাঁচটি গ্রন্থ। অনুদিত বই 'কয়েকটি চিঠি: মির্জা গালিব' ও 'মহাবিদ্রোহ ১৮৫৭' প্রকাশিত হয়েছে যথাক্রমে সাহিত্য একাডেমি এবং ন্যাশনাল বুক ট্রাস্ট থেকে। সঙ্গীতকে ভরকেন্দ্রে রেখে বিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধের সমাজ-রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক ইতিহাস আপাতত তাঁর বিষয়গত আকর্ষণের অন্যতম অভিমুখ।

One Response

প্রতুল বাবু,হয়তো আপনি একদিন চলে যাবেন —

কিন্তু বাংলা আর বাঙালির হৃদয়ে আপনার সেই অনবদ্য গান “আমি বাংলায় গান গাই” বেঁচে থাকবে অনেকদিন….