একবার ‘পদচরণ’ গ্রন্থে প্রমথ চৌধুরী এক সহকৃষ্ণনাগরিক সম্পর্কে প্রশস্তি করেছিলেন,

“যে আলো দিয়েছ তুমি সহাস্যে বিলিয়ে,

যে সুরে দিয়েছ তুমি ছায়াময়ী কায়া,

মনের আকাশে কভু যাবে না মিলিয়ে,

রহিবে সেথায় তার চির ধূপছায়া।”

আসলে সেই আমলে কৃষ্ণনাগরিক-সংস্কৃতির স্বরূপ বিশ্লেষণ করতে গিয়ে বীরবল নিজের ‘আত্মকথা’য় আরও বলেছিলেন,

“সেকালে যারা ছোকরা ছিল, তাদের মধ্যে দুজন লেখক বলে স্বীকৃত হয়েছেন… আমরা দু’জনেই কৃষ্ণনাগরিক। আমাদের দু’জনেরই লেখায় আর গুণের অভাব থাক— রসিকতার অভাব নেই।”

একই লেখায় আছে, ‘এজন্য আমি কৃষ্ণনগরের কাছে ঋণী।’

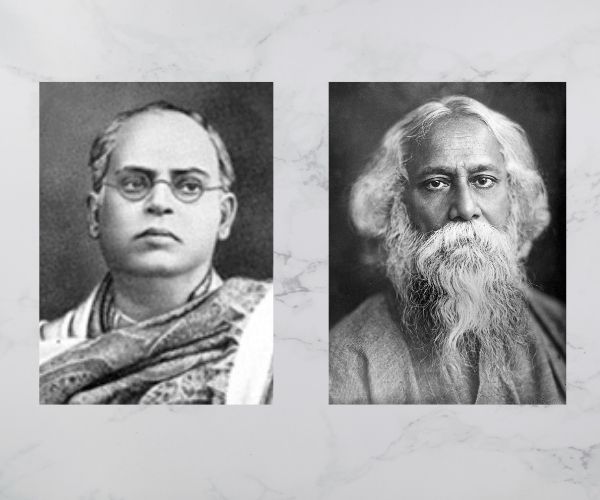

সেদিন প্রমথ চৌধুরী বাংলা কাব্য, সঙ্গীত এবং নাটকের ইতিহাসে যে উজ্জ্বল নক্ষত্রের যথার্থ প্রশস্তি করেছিলেন, তিনি এক এবং অদ্বিতীয় দ্বিজেন্দ্রলাল রায়! বাংলা কাব্যসাহিত্যের এই নক্ষত্রকে দুর্ভাগ্যবশত বাঙালি মনে রেখেছে ‘রবীন্দ্রসমালোচক’ হিসেবে। এই যে ‘রবীন্দ্রসমালোচক’ তকমা লাগানো, সেকালে এমনটাই রীতি হয়ে দাঁড়িয়েছিল। তবু দেখা যায় রবীন্দ্রনাথ এবং দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের মধ্যে একটা সৌহার্দ্যের সম্পর্ক বজায় ছিল দীর্ঘকাল।

‘সাহিত্য’ পত্রিকা সম্পাদক সুরেশচন্দ্র সমাজপতির স্মৃতিকথা থেকে জানা যায়, দ্বিজেন্দ্রলাল যখন আবগারি বিভাগের ইন্সপেক্টর ছিলেন, তখন তাঁর একখানা বজরা ছিল। সেই বজরায় মাঝে মাঝেই পার্টি হত। সুরেশচন্দ্র সমাজপতি লিখেছেন—

‘কথা ছিল এখান থেকে বরাবর খড়দা পর্যন্ত গিয়ে সেখানে একটা বাগানে আহারাদি করা যাবে এবং তারপর ধীরে সুস্থে ফেরা যাবে। বজরা রওনা হল। রবিবাবুও এ পার্টিতে ছিলেন। হঠাৎ খুব মেঘ করে এল ঝড় এবং বৃষ্টি। এ দিকে বাজে তখন প্রায় এগারোটা। শ্যামবাবু জানালেন, আমরা ব্যারাকপুরে লাটসাহেবের বাড়ির বাগানে নেমেছি। সেখানেই নেমে পড়া সাব্যস্ত হল। কিন্তু রাতের ওই দুর্যোগে একখানিও গাড়ি পাওয়া গেল না। অনন্যোপায় হয়ে সেই ঘোর অন্ধকারে পদব্রজে খড়দহ যাত্রা এবং সেই বাগানের আবিষ্কার। রাত্রে যৎসামান্য আয়োজন। প্রত্যুষে উঠেই যে যার সব ট্রেনে করে কলকাতায় ফিরে আসা গেল। দুজন মহাকবি অম্লান বদনে এই সব অসামান্য কষ্ট সহ্য করেছিলেন এবং হাস্যামোদ, কবিত্ব ও রসিকতার অফুরন্ত প্রবাহে সেই দারুণ দুশ্চিন্তা ও ক্লেশকে আনন্দময় করে রেখেছিলেন। দুই কবির মধ্যে এ সময় খুব সম্প্রীতি ছিল এবং তাঁদের বন্ধুত্ব সম্বন্ধটাও ঘনিষ্ঠ হয়ে উঠেছিল।’

সেবার অর্থাৎ ১৯০২ সালে, দ্বিজেন্দ্রলালের শ্রেষ্ঠ কাব্যগ্রন্থ ‘মন্দ্র’ প্রকাশিত হয়। রবীন্দ্রনাথ এই কাব্যের প্রশংসা করে ‘বঙ্গদর্শন’ পত্রিকায় লিখলেন,

‘ইহা নূতনতায় ঝলমল করিতেছে এবং এই কাব্যে যে ক্ষমতা প্রকাশ পাইয়াছে তাহা অবলীলাকৃত ও তাহার মধ্যে সর্বোচ্চ প্রবল আত্মবিশ্বাসের একটি অবাধ সাহস বিরাজ করিতেছে। সে সাহস কি শব্দ নির্বাচনে, কি ছন্দো-রচনায়, কি ভাবনায়- সে সর্বত্র অক্ষুণ্ণ।’ আরও বলেছেন, ‘বিহার কবিতাগুলির মধ্যে পৌরুষ আছে। ইহার হাস্য, বিষাদ, বিদ্রুপ, বিস্ময় সমস্তই পুরুষের– তাহাতে চেষ্টাহীন সৌন্দর্যের সঙ্গে একটা স্বাভাবিক সরলতা আছে!’

দু’বছর পর ১৯০৪ সালে দোলপূর্ণিমার সন্ধ্যায় দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের ৫ নম্বর সুকিয়া স্ট্রিট-এর বাড়িতে প্রথম ‘পূর্ণিমা মিলন’ বা ‘সাহিত্যিকী পৌর্ণমাসী সম্মিলন’ উদযাপন হয়। সেদিনের আসরেও রবীন্দ্রনাথ ছিলেন। ফাল্গুনের সেই ফাগের খেলায় সকলে প্রাণখুলে আলাপ করেছিলেন। সঙ্গীতে মুখর হয়ে উঠেছিল সে প্রাঙ্গণ। গানে গল্পে রঙ্গে ব্যঙ্গে সেদিন সকলেই আনন্দ উপভোগ করেছিলেন। রবীন্দ্রনাথ সেই রঙিন ফাগুনের খেলায় অংশ না নিয়ে একপাশে দাঁড়িয়েছিলেন। তা দেখে দ্বিজেন্দ্রলাল নিজেই রবীন্দ্রনাথের আপাদমস্তক রঙিন করে তুলেছিলেন মুঠো মুঠো ফাগ লাগিয়ে। সন্তুষ্ট হয়ে সেদিন তাঁর কোমল স্বভাবে মধুর কন্ঠে বলেছিলেন,

‘আজ দ্বিজুবাবু শুধু যে আমাদের মনোরঞ্জনই করেছেন তা নয়– তিনি আজ আমাদের সর্বাঙ্গ-রঞ্জন করলেন।’ এরপর গেয়ে উঠেছিলেন নিজেই, ‘সে যে আমার জননী রে’। সেদিনের এই খবর জানা যায় দ্বিজেন্দ্রলালের জীবনীকার দেবকুমার রায়চৌধুরীর লেখা থেকে।

সুরেশচন্দ্র সমাজপতি লিখেছেন— ‘কথা ছিল এখান থেকে বরাবর খড়দা পর্যন্ত গিয়ে সেখানে একটা বাগানে আহারাদি করা যাবে এবং তারপর ধীরে সুস্থে ফেরা যাবে। বজরা রওনা হল। রবিবাবুও এ পার্টিতে ছিলেন। হঠাৎ খুব মেঘ করে এল ঝড় এবং বৃষ্টি। এ দিকে বাজে তখন প্রায় এগারোটা। শ্যামবাবু জানালেন, আমরা ব্যারাকপুরে লাটসাহেবের বাড়ির বাগানে নেমেছি। সেখানেই নেমে পড়া সাব্যস্ত হল। কিন্তু রাতের ওই দুর্যোগে একখানিও গাড়ি পাওয়া গেল না।’

এমন করে বেশ চলতে থাকা দুজনের সুমধুর সম্পর্কটি হঠাৎ কেমন করে চিড় ধরেছিল, সে সম্পর্কে রবীন্দ্রবিশেষজ্ঞরা মনে করেন একটি ঘটনার কথা। কী ছিল সেই ঘটনা?

১৯০৪ সালে অর্থাৎ ১৩১১ বঙ্গাব্দে ‘বঙ্গভাষার লেখক’ নামে একটি গ্রন্থের প্রথম ভাগ হরিমোহন মুখোপাধ্যায়ের সম্পাদনায় প্রকাশিত হয়েছিল। এই গ্রন্থে তৎকালীন বহু বাঙালি লেখকের জীবনী সংকলিত হয়েছিল। সম্পাদকের বিনীত অনুরোধের পর রবীন্দ্রনাথ তাঁর ‘আত্মকথা’য় লিখেছিলেন,

‘আমার জীবনবৃত্তান্ত লিখিতে আমি অনুরুদ্ধ হইয়াছি। এখানে আমি অনাবশ্যক বিনয় প্রকাশ করিয়া জায়গা জুড়িব না। কিন্তু গোড়াতেই এ কথা বলিতেই হইবে, আত্মজীবনী লিখিবার বিশেষ ক্ষমতা বিশেষ লোকেরই থাকে, আমার তাহা নাই। না থাকিলেও ক্ষতি নাই, আমার জীবনের বিস্তৃত বর্ণনায় কাহারো কোন লাভ দেখি না।’ এরপর আরও লিখলেন, ‘সেই জন্য এস্থলে আমার জীবনবৃত্তান্ত হইতে বৃত্তান্তটা বাদ দিলাম। কেবল কাব্যের মধ্য দিয়া আমার কাছে আজ আমার জীবনটা যেভাবে প্রকাশ পাইয়াছে, তাহাই যথেষ্ট সংক্ষেপে লিখিবার চেষ্টা করিব। ইহাতে যে অহমিকা প্রকাশ পাইবে সেজন্য আমি পাঠকদের কাছে বিশেষ করিয়া ক্ষমা প্রার্থনা করি।’

এরপর হঠাৎই এমন একটি আপাত নিরীহ প্রবন্ধ পাঠ করে দ্বিজেন্দ্রলাল অভাবিতভাবে বিরক্ত এবং উত্তেজিত হয়ে ওঠেন। তবে সমসাময়িককালের কবি দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের জীবনবৃত্তান্ত এই গ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত হয়নি। যাইহোক, রবীন্দ্রনাথের আত্মজীবনী পাঠ করার পর দ্বিজেন্দ্রলাল রবীন্দ্রনাথকে একটি ব্যক্তিগত চিঠি লেখেন। রবীন্দ্রনাথ সেই চিঠি পেয়ে মর্মাহত হন এবং সেই চিঠির প্রেক্ষিতে ১৩১২ সালের ২৩ বৈশাখ দীর্ঘ ছয়পাতার একটি চিঠি তিনি দ্বিজেন্দ্রলালকে উত্তর হিসেবে লেখেন। ব্যথিত চিত্তে লেখা হলেও কোথাও রাবীন্দ্রিক সংযমশুভ্র সুচিতা লঙ্ঘন করেননি। চিঠির শেষাংশে লিখেছিলেন,

‘আপনি আমার এবং আমাদের সম্বন্ধে আপনার মনের ভাব অকুণ্ঠিত চিত্তে আমার এবং সর্বসাধারণের সমক্ষে ঘোষণা করতে পারেন আমাকে এই কথা বলে সতর্ক করে দিয়েছেন– ভালই করেছেন– আমার এই বয়সে আমি যদি কোনো শিক্ষা পেয়ে থাকি আশা করি আপনার অপ্রিয় আচরণ আমার পক্ষে দুঃসহ হবে না।’

অথচ এই দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ই এর আগে রবীন্দ্রনাথের কাছে তাঁর এক আত্মীয়ের চাকরির ব্যাপারে সুপারিশ পর্যন্ত করেছিলেন। সেই সুপারিশপত্রটি ছিল অনবদ্য রসভরা পদ্যে লেখা, যা কিনা প্রমথ চৌধুরীর উপরোক্ত মন্তব্যকে মান্যতা দেয়…

‘শুনছি নাকি মশায়ের কাছে

অনেক চাকরি খালি আছে–

দশ-বিশ টাকা মাত্র মাইনে

দু’একটা কি আমরা পাইনে?’

আত্মীয়ের নাম উল্লেখ করে এরপর লিখলেন,

‘ইন্দুভূষণ সান্যাল নাম,

আগ্রাকুণ্ডা গ্রাম ধাম,

–চাপড়া গ্রামের অপর পারে

এক্কেবারে নদীর ধারে।

নাইবা থাকুক টাকা কৌড়ি,

–চেহারাটা লম্বা চৌড়ি।

কুলীন ব্রাহ্মণ,– মোটা পৈতে,

ইংরেজিটাও পারেন কইতে।’

সেই মানুষটাই পরবর্তীকালে রবীন্দ্রনাথের অনেক কবিতাকে কুরুচিপূর্ণ, নীতিহীন ইত্যাদি নানা উপমা দিয়ে কলুষিত করেন। এমনকী রবীন্দ্রনাথের প্রেমের গানকেও ‘ইংরেজি কোর্টশিপের গান’ আখ্যা দিয়ে খোঁটা দিতে ছাড়েননি।

আবার এই দ্বিজেন্দ্রলাল রায় রবীন্দ্রনাথকে সমকালের শ্রেষ্ঠ কবি বলতেও দ্বিধা করেননি। রবীন্দ্রনাথের নোবেল পুরস্কার বিজয়কে তিনি যথার্থই বলেছেন। এই দোলাচলের দ্বিজেন্দ্রনীতিকে দেবকুমার রায়চৌধুরী ব্যাখ্যা করেছেন এমনভাবে:

‘আপন অজ্ঞাতসারে, দ্বিজেন্দ্রলালের অন্তরের নিভৃত কোন এক কোণে এই যে ভীষণ কীট আসিয়া কখন লুকাইল,– তিনি তাহা স্পষ্টত জানিতে বা দেখিতেও পাইলেন না বটে; কিন্তু মধ্যে মধ্যে তাহার সেই বিষদন্তের জ্বালাময় দংশনে যখন তিনি চকিত ও চঞ্চল হইয়া উঠিতেন তখনো যে ইহার অস্তিত্ব সম্পর্কে তাহার মনে একটু সংশয়েরও উদয় হইত না,– কি করিয়া এমন কথা বিশ্বাস করা যায়!’

জীবনের শেষে এসে রবীন্দ্রনাথের থেকে মাত্র বছর দুয়েকের ছোট এই প্রতিভাধর সঙ্গীতজ্ঞ নিজের পুত্র দিলীপকুমার রায়ের সঙ্গে একবার এক কথোপকথনে বলেছিলেন,

‘না রে না, আমাকে কি রবিবাবুকে (কেউ) ভুলে যাবে না। আর কেন যাবে না জানিস?– এই জন্যে যে, আমরা রেখে যাচ্ছি যা বাঙালির প্রাণের জিনিস– সুরে বাঁধা গান। আমি যে কী সব গান বেঁধে গেলাম তুইও সেদিন বুঝবিই বুঝবি।’ এ খবর মেলে দেবকুমার রায়চৌধুরীর ‘দ্বিজেন্দ্রলাল’ গ্রন্থে দিলীপকুমার রায়ের লেখা ‘গীতিসুরকার দ্বিজেন্দ্রলাল’ প্রবন্ধে।

এমনকি এই প্রসঙ্গে দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের পুত্র দিলীপকুমার রায় নিজেই বলেছেন,

‘সত্যের খাতিরে আমি বলতে বাধ্য যে ‘কাব্য-দুর্নীতি’কে উপলক্ষ ক’রে রবীন্দ্রনাথকে তিনি যে অশোভন আক্রমণ করেছিলেন তাকে কোনো দিক দিয়েই সমর্থন করা যায় না, বড়জোর এইটুকু বলা চলে যে ঝোঁকালো মানুষ রোখের মাথায় যে কাজ ক’রে বসেন তার শেষ পরিণতি কোথায় তা তিনি কিছুতেই আন্দাজ করতে পারেন না। তাই পিতৃদেব গোড়ায় বুঝতে পারেননি তাঁর কর্মফল তাঁকে কিভাবে ভোগাবে শেষ পর্যন্ত।’

ছবি: বাংলালাইভ

গ্রন্থ ঋণ:

১) রবিজীবনী ৩য়-৪র্থ খণ্ড: প্রশান্তকুমার পাল

২) রবীন্দ্রজীবনী ২য়-৩য় খণ্ড: প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়

৩) দ্বিজেন্দ্রলাল—দেবকুমার রায়চৌধুরী

৪) বঙ্গভাষার লেখক— বঙ্গবাসী পত্রিকা সম্পাদিত

৫) দ্বিজেন্দ্র রচনাবলী—ডঃ রথীন্দ্রনাথ রায় সম্পাদিত

৬) স্মৃতিচারণ—দিলীপকুমার রায়

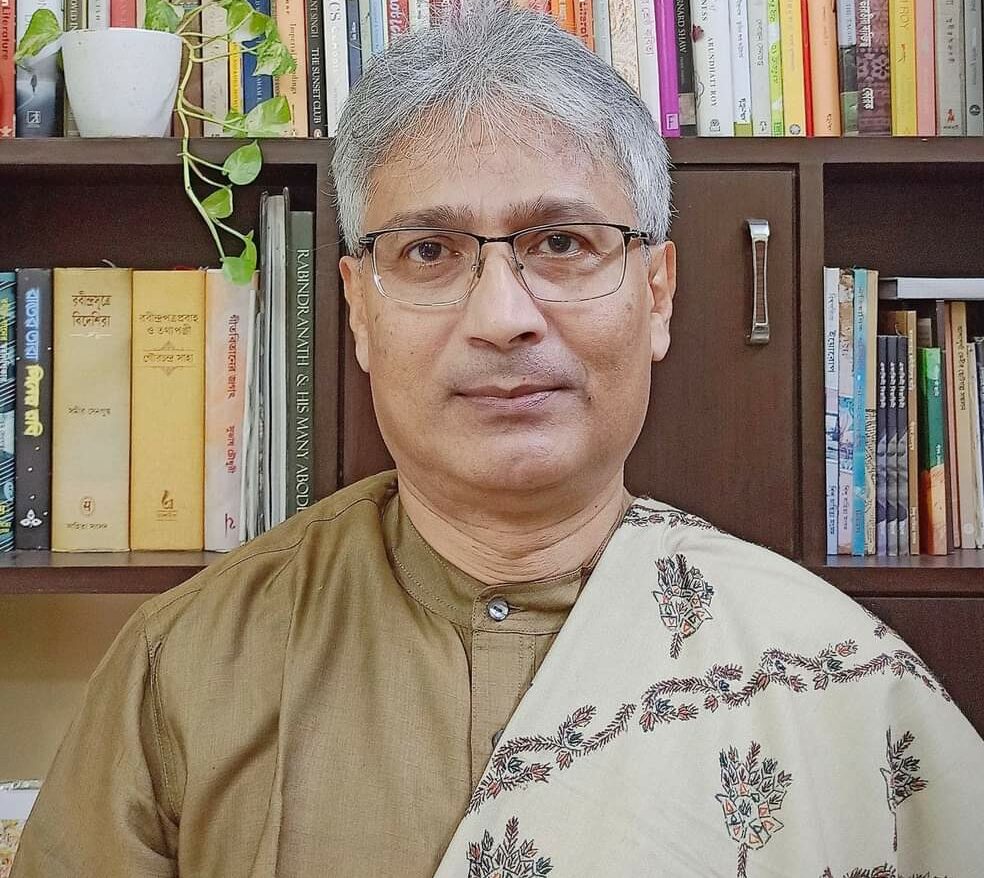

প্রাক্তন সাংবাদিক। পড়াশোনা যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে। ষোলো বছর বয়স থেকে কলকাতার নামী পত্রপত্রিকায় লেখালেখির হাতেখড়ি। ছোটোদের জন্য রচিত বেশ কিছু বই আছে। যেমন 'বিশ্বপরিচয় এশিয়া', 'ইয়োরোপ', 'আফ্রিকা' সিরিজ ছাড়া 'দেশবিদেশের পতাকা', 'কলকাতায় মনীষীদের বাড়ি', 'ঐতিহাসিক অভিযান', 'শুভ উৎসব' ইত্যাদি। এছাড়া বর্তমানে রবীন্দ্রনাথকে নিয়ে নানা গবেষণার কাজে নিবেদিত। ইতিমধ্যেই এই বিষয়ে দুটি গ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে। 'রবীন্দ্র-জীবনে শিক্ষাগুরু' এবং 'রবীন্দ্র-গানের স্বরলিপিকার'। বর্তমানে একটি বাংলা প্রকাশনা সংস্থায় সম্পাদক।

One Response

দুই কবির এমন সৌহার্দ্যপূর্ণ সুসম্পর্কের স্মৃতিচারণ লেখকের অসামান্য লেখার মধ্যে দিয়ে তা পাঠকদের কাছে উন্মোচিত হলো। শ্রদ্ধাশীল সাধুবাদ জানাই লেখকের প্রতি 🙏