– বঙ্কিম লিখেছেন সেকালের ছেলেরা বাপের সামনে গলা তুলতো না।

– না তুললেও একটা সামঞ্জস্য থাকবে বৈকি, আমি ‘জল’ বলব, তুমি ‘তেল’ বলবে; দুটো মিশ খাবে কী করে?

প্ৰিয় পাঠক, চেনা যায় সংলাপগুলি? ঠিক, ‘নায়ক’-এর সংলাপ। অরিন্দম মুখোপাধ্যায় এবং মুকুন্দ লাহিড়ীর একসঙ্গে প্রথম শুটিং-এর দৃশ্য। অরিন্দম মুখোপাধ্যায় ‘ব্রজেশ্বর’-এর চরিত্রে এবং মুকুন্দ লাহিড়ী ‘হরবল্লভ’। সত্যজিৎ রায় তাঁর সিনেমার মধ্যে এনে ফেলেছিলেন বঙ্কিমচন্দ্রকে(Bankimchandra Chattopadhyay)। সচেতন দর্শকমাত্রই বুঝতে পারবেন সিনেমার এই দৃশ্যে যে কাহিনিটি চলচ্চিত্রায়িত হচ্ছিল, সেটি বঙ্কিমচন্দ্রের ‘দেবী চৌধুরাণী’ উপন্যাস। ‘নায়ক’ মুক্তি পায় ১৯৬৬ সালে। আমি বললাম ঠিকই যে সচেতন দর্শকমাত্রই বুঝতে পারবেন এটি কোন উপন্যাস, তবে সেই দর্শক ২০২৪-এর দর্শক হলে মুশকিল। ২০২৪-এর দর্শক এই ‘ব্রজেশ্বর’ বা ‘হরবল্লভ’ নামগুলির সঙ্গে কতটা পরিচিত এ বিষয়ে যথেষ্ট সন্দেহ আছে। যদিও শ্রাবন্তীর নতুন সিনেমার অ্যানাউন্সমেন্টের পর হয়তো কিছু মানুষ উৎসাহী হয়ে নামগুলো জানলেও জানতে পারেন। তবে ব্যাপারটা সেটুকুই। সাধারণ মানুষ ‘বন্দে মাতরম্’, দুটো মেগা সিরিয়াল, তিনটে সিনেমা ছাড়া বঙ্কিমকে ঠিক কতটা চেনে?

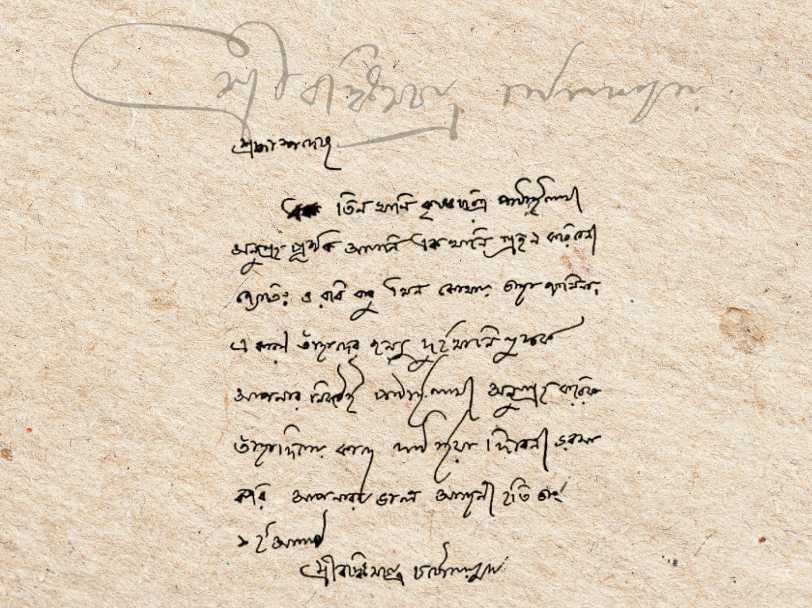

বঙ্কিমচন্দ্র আজ থেকে প্রায় ১৮৬ বছর আগে জন্মেছিলেন, ঈশ্বর গুপ্তের হাত ধরে সাহিত্যের আঙিনায় পা দেন, বাংলার প্রথম ঔপন্যাসিক, বড় পদে সরকারি চাকরি করতেন—এই সবকিছুই আমাদের মোটামুটি জানা। তিনি কতটা মৌলবাদী ছিলেন, তিনি রাধাকে কৃষ্ণের থেকে আলাদা করতে চাইতেন কী না, তিরিশ টাকা মাইনের এক যুবককে তিনি কীভাবে নিজের স্ত্রীর দু-হাজার টাকা দিয়েও মন না পাওয়ার ব্যাপারে সচেতন করেছিলেন, কীভাবে সত্য এবং মিথ্যা প্রসঙ্গে তথা মহাভারতের কৃষ্ণ উক্তির প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ ও বঙ্কিমচন্দ্রের মতবিরোধ হয়েছিল, ঠিক কতটা জাঁকজমকপূর্ণভাবে বঙ্কিমচন্দ্র নিজের বাড়িতে দুর্গাপূজা করতেন, বঙ্কিমচন্দ্র আদৌ ঋষি ছিলেন কী না—এই সব প্রাসঙ্গিক এবং অপ্রাসঙ্গিক, মুখ্য এবং গৌণ বিষয় নিয়ে ইতিমধ্যে প্রচুর আলোচনা হয়ে গেছে। মানুষ সব আলোচনাই হয়তো পড়েছেন, নতুন করে আর কিছু লেখার বাকি হয়তো সেভাবে নেই। তবে তারপরে একটা ভয়ঙ্কর বড় প্রশ্ন থেকে যায়—এত আলোচনা, এত কাটাছেঁড়ার পরেও মানুষ বঙ্কিমকে চিনছে না, বুঝছে না কেন?

এটা হয়তো যুগের দাবি। আমরা কেউ কিছু পড়ি না, জানি না, বুঝিও না; কেবল রিফ্লেকটেড গ্লোরিতে বেঁচে থাকতে ভালোবাসি। বাংলার বাইরে গিয়ে ‘বন্দে মাতরম্ বঙ্কিমচন্দ্রের লেখা, বঙ্কিমচন্দ্র বাঙালি আমিও বাঙালি’ এইটুকু বলতে সকলেরই ভাল লাগে, কিন্তু ‘বন্দে মাতরম্’ কোন উপন্যাসের অংশ এটা জিজ্ঞাসা করলে অনেককে ঠোক্কর খেতে হয়। এরপরে একটি সম্প্রদায় আছে যারা কেবলমাত্র ‘আনন্দমঠ’, ‘দেবী চৌধুরাণী’ বা বড় জোর ‘রজনী’ পর্যন্ত পড়েছে। তবে এরা উপন্যাস পড়লেও বঙ্কিমচন্দ্রের বিস্তৃত প্রবন্ধের ধারা সম্পর্কে বিন্দুমাত্র ধারণা রাখে না, এবং এর থেকেও ভয়াবহ হচ্ছে, তারা সামান্য অংশ পড়ে বঙ্কিমচন্দ্রকে অনাধুনিক, মৌলবাদী, পুরুষতান্ত্রিক প্রভৃতি বিভিন্ন ট্যাগে দাগিয়ে দিতে চায়। আধুনিক বাঙালির একটি রোগ, দাগিয়ে দেওয়া, বঙ্কিমও রেহাই পাননি।

বঙ্কিম আধুনিক ছিলেন কি অনাধুনিক, সেটি নির্ভর করে সময়ের উপর। আমরা ২০২৪-এ দাঁড়িয়ে ১৮৭০-৮০’র সময়কে যদি বিচার করি, তাহলে সেটি খুব ভুল হবে। কিন্তু তারপরেও বঙ্কিমচন্দ্র ঠিক কতটা আধুনিক ছিলেন, সেটি কিছু উদাহরণের মধ্য দিয়ে দেখা যেতে পারে। আমি উপন্যাস, উপন্যাসের ধারা বিদেশ থেকে এদেশে নিয়ে আসা প্রভৃতি প্রসঙ্গে কথা না বাড়িয়ে শিল্পতত্ত্ব সম্পর্কিত বঙ্কিমের একটি লেখা নিয়ে কিছু কথা বলতে চাই। শিল্প বৈশিষ্ট্য নির্ণয়ের প্রসঙ্গে বঙ্কিম বলছেন –

“আমরা যে সকল সুন্দর বস্তু দেখিয়া থাকি, তন্মধ্যে কতকগুলি বর্ণ মাত্র আছে—আর কিছু নাই; যথা আকাশ।

আর কতকগুলির, বর্ণ ভিন্ন, আকারও আছে; যথা পুষ্প।

কতকগুলির, বর্ণ ও আকার ভিন্ন, গতিও আছে; যথা উরগ।

কতকগুলির, বর্ণ, আকার, গতি ভিন্ন, রব আছে; যথা কোকিল।

মনুষ্যের বর্ণ, গতি ও রব ব্যতীত অর্থযুক্ত বাক্য আছে।

অতএব সৌন্দর্য্য সৃজনের জন্য, এই কয়টি সামগ্রী—বর্ণ, আকার, গতি, রব ও অর্থযুক্ত বাক্য।

যে সৌন্দর্য্যজননী বিদ্যার বর্ণমাত্র অবলম্বন, তাহাকে চিত্রবিদ্যা কহে।

যে বিদ্যার অবলম্বন আকার, তাহা দ্বিবিধ। জড়ের আকৃতিসৌন্দর্য্য যে বিদ্যার উদ্দেশ্য, তাহার নাম স্থাপত্য। চেতন বা উদ্ভিদের সৌন্দর্য্য যে বিদ্যার উদ্দেশ্য, তাহার নাম ভাস্কর্য্য।

যে সৌন্দর্য্যজনিকা বিদ্যার সিদ্ধি গতির দ্বারা, তাহার নাম নৃত্য।

রব যাহার অবলম্বন, সে বিদ্যার নাম সঙ্গীত।

বাক্য যাহার অবলম্বন, তাহার নাম কাব্য।

কাব্য, সঙ্গীত, নৃত্য, ভাস্কর্য্য, স্থাপত্য এবং চিত্র, এই ছয়টি সৌন্দর্য্যজনিকা বিদ্যা। ইউরোপে এই সকল বিদ্যার যে জাতিবাচক নাম প্রচলিত আছে তাহার অনুবাদ করিয়া ‘সূক্ষ্মশিল্প’ নাম দেওয়া হইয়াছে।”

বঙ্কিমচন্দ্র এখানে সূক্ষ্মশিল্প অর্থাৎ আমরা যাকে এখন ফাইন আর্ট’স নামে চিনি, সে সম্পর্কে যে স্বচ্ছ এবং সহজবোধ্য ব্যাখ্যাটি দিয়েছেন, সেটিকে আধুনিকতা বলব না তো কোনটিকে বলব? হ্যাঁ, এটা ঠিক যে তাঁর শব্দচয়ন ও বাক্যগঠনরীতি একটু অন্যরকম, বলা ভাল কঠিন, যেমন এখানে ‘উরগ’ শব্দটির মানে বুঝতে যথেষ্ট বেগ পেতে হয়। তবে যখনই জেনে যাই ‘উরগ’ মানে ‘সাপ’, আমাদের সামনে বঙ্কিমের চিন্তা-ভাবনাটি সহজ এবং স্বচ্ছ হয়ে ধরা দেয়। কেবল ভাষার কঠিনতা দেখে বক্তব্যের বিষয়বস্তু থেকে দূরে সরে আসা হয়তো কোনও কাজের কথা নয়।

বঙ্কিমের যে প্রবন্ধটি থেকে এতক্ষণ উদাহরণ দিচ্ছিলাম, সেটির নাম ‘আর্যজাতির সূক্ষ্ম শিল্প’। এই নামটি আপাত বিচ্ছিন্ন হলেও সেটি সামগ্রিক বঙ্কিমী দর্শনকে প্রকাশ করে। বঙ্কিম হিন্দুর থেকেও বেশি প্রাধান্য দিতেন আর্যকে। যে সমস্ত নিও-লিবারল মানুষ কেবল ‘আনন্দমঠ’-কে সামনে রেখে বঙ্কিমকে মুসলিমবিরোধী এবং হিন্দুপন্থী হিসাবে চিহ্নিত করেন, তাঁদের জন্য আরও কিছু উদাহরণ এই লেখায় তুলে দিলাম। ভারতবর্ষের স্বাধীনতা প্রসঙ্গে বঙ্কিম বলছেন –

“ভিন্নদেশীয় লোক, কোন দেশে রাজা হইলে একটি অত্যাচার ঘটে। যাঁহারা রাজার স্বজাতি, দেশীয় লোকাপেক্ষা তাঁহাদিগের প্রাধান্য ঘটে। তাহাতে প্রজা পরজাতিপীড়িত হয়। যেখানে দেশীয় প্রজা, এবং রাজার স্বজাতীয় প্রজার এইরূপ তারতম্য, সেই দেশকে পরাধীন বলিব। যে রাজ্য পরজাতিপীড়নশূন্য, তাহা স্বাধীন। অতএব পরতন্ত্র রাজ্যকেও কখন স্বাধীন বলা যাইতে পারে। যথা, প্রথম জর্জের সময়ে হানোবর, মোগলদিগের সময়ে কাবুল। পক্ষান্তরে কখন স্বতন্ত্র রাজ্যকেও পরাধীন বলা যাইতে পারে; যথা নর্ম্মানদিগের সময়ে ইংলণ্ড, ঔরঙ্গজেবের সময়ে ভারতবর্ষ। আমরা কুতবউদ্দিনের অধীন উত্তর ভারতবর্ষকে পরতন্ত্র ও পরাধীন বলি, আক্বরের শাসিত ভারতবর্ষকে স্বতন্ত্র ও স্বাধীন বলি।”

বঙ্কিমচন্দ্র কিন্তু উচ্চকণ্ঠে আকবরের ভারতকে স্বতন্ত্র এবং স্বাধীন ভারত বলে চিহ্নিত করছেন, সকল মুসলমান বা মুঘলদের এক বলে দাগিয়ে দিচ্ছেন না। আবার এই প্রবন্ধেরই অন্যত্র বঙ্কিম বলছেন –

“অনেকেই বলিবেন, ইংরেজের প্রাধান্য এবং ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয়ের প্রাধান্যে সাদৃশ্য কল্পনা সুকল্পনা নহে; কেন না, ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় শূদ্রপীড়ক হইলেও স্বজাতি—ইংরেজেরা ভিন্ন জাতি। ইহার এইরূপ উত্তর দিতে ইচ্ছা করে যে, যে পীড়িত হয়, তাহার পক্ষে স্বজাতির পীড়ন ও ভিন্ন জাতির পীড়ন, উভয়ই সমান। স্বজাতীয়ের হস্তে পীড়া কিছু মিষ্ট, পরজাতীয়ের কৃত পীড়া কিছু তিক্ত লাগে, এমত বোধ হয় না। কিন্তু আমরা সে উত্তর দিতে চাহি না। যদি স্বজাতীয়ের কৃত পীড়ায় কাহারও প্রীতি থাকে, তাহাতে আমাদিগের আপত্তি নাই। আমাদিগের এইমাত্র বলিবার উদ্দেশ্য যে, আধুনিক ভারতের জাতিপ্রাধান্যের স্থানে প্রাচীন ভারতে বর্ণপ্রাধান্য ছিল। অধিকাংশ লোকের পক্ষে উভয়ই সমান।” (ভারতবর্ষের স্বাধীনতা এবং পরাধীনতা)

বঙ্কিমচন্দ্রের এই উক্তির মধ্যে বর্তমানে সাবঅল্টার্ন স্টাডির গন্ধ খুঁজতে যাওয়া একটু বেশি বাড়াবাড়ি হয়ে গেলেও সেই চিন্তার বীজ যে এই লেখার মধ্যে লুকিয়ে আছে সেটি অস্বীকার করা যায় না। এই লেখাটি পড়ার পর হয়তো কিছু মানুষ বঙ্কিমকে হিন্দু মৌলবাদী বলতে দু’বার ভাববেন।

এত কিছু বলার পরেও শেষ পর্যন্ত বলতে হয়—সকল মানুষের মতো বঙ্কিমচন্দ্রেরও কিছু সীমাবদ্ধতা ছিল, কিছু খারাপ দিক ছিল। তবে সেটুকু দিয়ে সম্পূর্ণ মানুষটাকে দাগিয়ে দেওয়া হয়তো ঠিক নয়। আমাদের উচিত আর একটু বেশি করে বঙ্কিমকে পড়া, বোঝা, তারপর তর্কের পরিসর তো খোলাই রইল।

রাজর্ষি ধাড়া। প্রেসিডেন্সি বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বাংলায় স্নাতক ও স্নাতকোত্তর। অ-মৃত লিটল ম্যাগাজ়িনের সম্পাদক। শখ ছবি আঁকা এবং থিয়েটার।