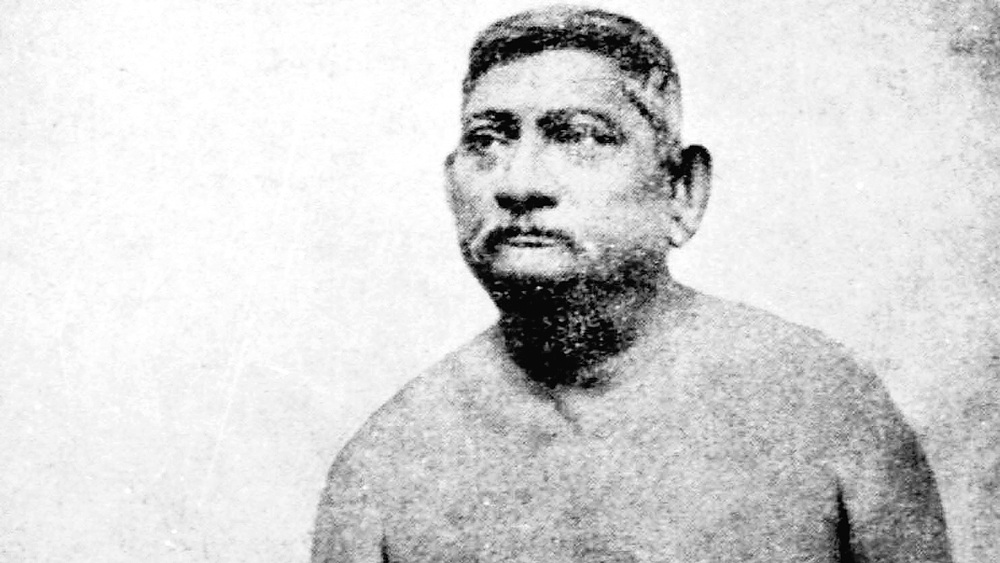

‘দেহপট সনে নট সকলই হারায়’। এ কথাটি তাঁরই বলা। সখেদে উচ্চারিত। কথাটি তাঁর বেলায় খেটে গেছে। তিনি গিরিশচন্দ্র ঘোষ। কলকাতায় বা কলকাতার দেখাদেখি যে সব জায়গায় বাঙালি থিয়েটার করে – মানে সাহেবি ধাঁচে প্রসেনিয়াম থিয়েটার – সেই থিয়েটারের প্রথম পুরুষ। বাবুদের ঠাকুরদালান আর বৈঠকখানা থেকে বেরিয়ে এসে মাথা তুলে দাঁড়ানো পাবলিক থিয়েটার – সাদা বাংলায় যাকে বলা হয় সাধারণ রঙ্গালয় – তার ভগীরথ। আটপৌরে ঘরের ক্ষণজন্মা সন্তানটি ছিলেন একাধারে নট, নাটককার, নাট্য নির্দেশক, নাট্য সংগঠক, নাট্যপত্র সম্পাদক। ১৮৬০-এর দশকের মাঝামাঝি থেকে ১৯১২ খ্রিস্টাব্দে মৃত্যুকাল অবধি লাগাতার তাঁর কর্মজীবন। প্রভাব অদ্যাবধি।

তবু তাঁকে আমরা ভুলে গেছি। ১৮৪৪ খ্রিস্টাব্দের ২৮ ফেব্রুয়ারি তিনি জন্মেছিলেন। বাগবাজারে। রাজবল্লভপাড়া থেকে বাগবাজার যাবার পথে বড় রাস্তার ওপর তাঁর ভদ্রাসনটি টিঁকে গেছে বরাতজোরে। বছরভর মলিন হয়ে পড়ে থাকে। কলকাতা মিউনিসিপ্যাল করপোরেশন দেখভাল যা করে, তা নাম-কা-ওয়াস্তে। তবে জন্মদিনের আগে বাড়ির সামনেটায় ঝাড়পোঁছ হয়। সিমেন্টের যে পূর্ণাবয়ব মূর্তি ওই বাড়ির উঠোনে দাঁড় করানো আছে তাতে সাদা রঙের পোঁচ পড়ে।

২৭ ফেব্রুয়ারি বিকেলে গিয়ে দেখলাম রঙের বাহার একটু বেশিই ফুটেছে এবার। নীল-সাদার খবরদারিকে ঘুচিয়ে দিয়ে লাল ফিরেছে মূর্তির বেদীমূলে। পথের ধারে মরসুমি ফুলের গাছে থোকা থোকা ফুল ফুটেছে। আজ বাদে কাল পশ্চিমবঙ্গে বিধানসভা নির্বাচন। গিরিশচন্দ্রকে দলে টানার গরজ বা মগজ কোনোটাই যুযুধান রাজনৈতিক দলের নেই। তবে লোকদেখানো ভড়ং হবে বলে খবর পেলাম। এটুকুই তাঁর জন্য বরাদ্দ আজকাল।

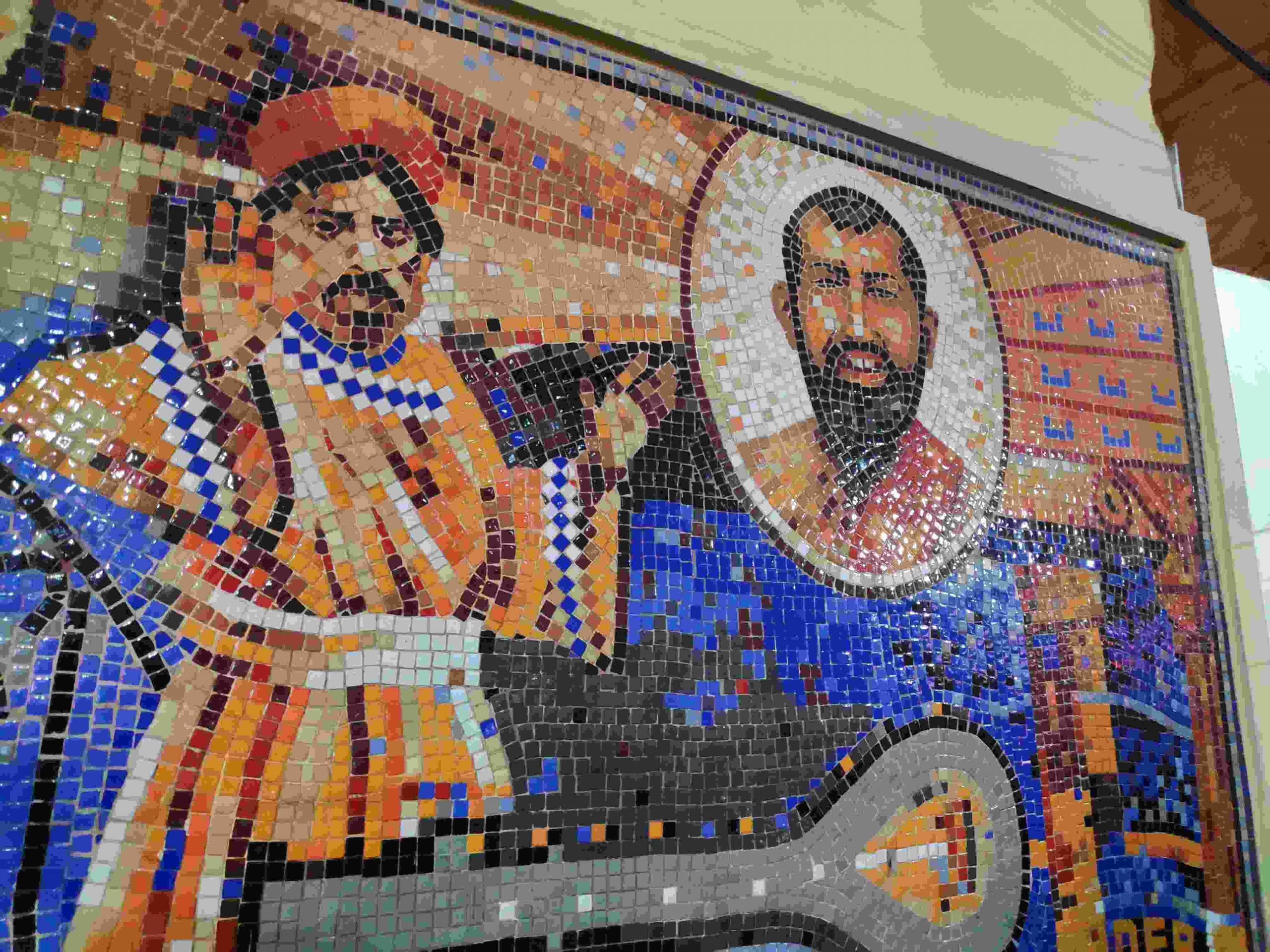

বাগবাজার স্ট্রিটের ওপর যে গিরিশ মঞ্চ মাথা তুলেছিল বাম আমলের মাঝামাঝি, যেখানে ঢোকার মুখে গিরিশচন্দ্রের একটি রিলিফ স্কাল্পচারকে পাশ কাটিয়ে যেতে হয়, সেই মঞ্চ গত সাড়ে এগারো মাস বন্ধ পড়ে আছে। বোধকরি ওই ব্রোঞ্জ ভাস্কর্যের ধুলো ঝাড়ার জন্য কাউকে পাওয়া যাবে না এবার। আরও একটু উজানে গেলে গিরিশ পার্ক মেট্রো স্টেশনের গায়ে গিরিশচন্দ্র আছেন মোজাইকের বাহারে, প্ল্যাটফর্মের ধারেও আছেন রঙ্গমঞ্চের মধ্যমণি সেজে। রোজ তাঁর পাশ দিয়ে লাখো জনতা চলে যায়। ফিরে ফিরে দেখে কেউ কেউ। কিন্তু সংযোগ হয় কি? তাঁর কাল ও কীর্তি এবং আজকের ঘটমান বর্তমানের মধ্যেকার সংযোগসূত্র বড় আলগা হয়ে গেছে যে!

গিরিশচন্দ্রকে আমরা ভুলেই গিয়েছি। উত্তর কলকাতার ভৌগোলিক মানচিত্রে তাঁর জন্য অনেকখানি বরাদ্দ থাকলেও আমাদের সাংস্কৃতিক মানচিত্র থেকে গিরিশচন্দ্র এক রকম উধাও হয়ে গেছেন। যে বোসপাড়া লেনের বাড়ির কথা বলছিলাম, সেই রাস্তার আরেক মহীয়সী বাসিন্দার ভাড়া নেওয়া বাড়িকে প্রাতিষ্ঠানিক উদ্যোগে সাফসুতরো করে নয়নভোলানো করে তোলা হয়েছে ক’ বছর আগেই।

ঢিলছোড়া দূরত্বে বলরাম বসুর বাড়িটিকে তো কবেই ‘মন্দির’ করে তোলা হয়েছে প্রাতিষ্ঠানিক উদ্যোগে। গিরিশচন্দ্রের কপালে এসব পারমার্থিক বিভূতির ছিটেফোঁটাও জোটেনি। তিনি লিখেছিলেন – ‘তিরস্কার পুরস্কার কলঙ্ক কণ্ঠের হার / তথাপি এ পথে পদ করেছি অর্পণ / রঙ্গভূমি ভালোবাসি হৃদে সাধ রাশি রাশি / আশার নেশায় করি জীবনযাপন।’ ওই জীবনযাপনের মর্ম আমরা বুঝি না আর। এর জন্য বাঙালি জাতির আত্মবিস্মৃতির ফাটা কাঁসর না বাজালেও চলে। পষ্টাপষ্টি বলা ভাল যে গিরিশচন্দ্রকে ভুলিয়ে দেওয়া হয়েছে।

নাটক ব্যাপারটা যে আমাদের সাংস্কৃতিক জীবন থেকে ক্রমে দূরে সরে যাচ্ছে এর মাশুলও গুনতে হচ্ছে গিরিশচন্দ্রকে। ইংরিজিতে একটা কথা চালু আছে – আ নেশন ইজ নোওন বাই ইটস স্টেজ। কথাটি তামাদি হয়েছে। বিগ বেন আর লন্ডন আইয়ের যতই নকলনবিশি করি না কেন, সাহেবদের মতো করে থিয়েটারকে মাথায় তুলে রাখতে পারিনি আমরা। রাষ্ট্রব্যবস্থার সঙ্গে আমাদের নাটকের সম্পর্ক দাঁড়িয়েছে বাবুর বাড়ির সঙ্গে গ্রামসম্পর্কের পিসেমশাইয়ের হা-ঘরে ছেলেদুটোর মতো। মেলামোচ্ছবে দু’চারটি অচল আধুলি ঠেকালেই যেখানে ল্যাঠা চুকে যায়, সেখানে নাটকের সাদা হাতি পুষতে যাবে কোন বেকুবে?

তার ওপর বাংলা প্রদেশের কোনও তল্লাটের টেক্সটবুকে নাটকের ঠাঁই নেই বললেই চলে। পূর্ণাঙ্গ নাটক পড়ানোর ফুরসত মেলে না বলে দস্তুরমাফিক নাট্যাংশ পড়ানো হয়। তাতে রবীন্দ্রনাথ থাকেন, দ্বিজেন্দ্রলাল থাকেন, নাটককার হিসেবে অতটা প্রভাবশালী না হয়েও শম্ভু মিত্র থাকেন। থাকেন না গিরিশচন্দ্র। যে গিরিশ মঞ্চ এই মুহূর্তে উত্তর কলকাতার নাট্যচর্চার সবেধন নীলমণির মতো, সেখানে গিরিশচন্দ্রের নাটক শেষ কবে হয়েছে কেউ জিজ্ঞেস করলে মাথার চুল ছিঁড়তে হয়।

সেই কবে বিভাস চক্রবর্তী ‘বলিদান’ করেছিলেন, সুমন মুখোপাধ্যায় করেছিলেন ‘জ্যায়সা কা ত্যায়সা’। ব্যাস! গিরিশচন্দ্রের নাটক নিয়ে গ্রুপ থিয়েটারের কোনো মানী মানুষ আর আগ্রহ দেখাননি। ক’বছর আগে গিরিশচন্দ্রের জন্মের ১৭৫ বছর পেরোল। দু’একটা কাগজে লেখালেখি হল। সরকারি উদ্যোগে বই বেরল একটা। তাঁর নাটক কেউ করলেন না। তাঁকে নতুন করে চিনে নেবার পথ কাটতেই চাইলেন না কেউ। তাঁর নাটক এখনও পাওয়া যায়। পাঁচ খণ্ডে। তাতে ‘বলিদান’ বা ‘জ্যায়সা কা ত্যায়সা’ ছাড়াও ‘প্রফুল্ল’ বা ‘জনা’র মতো তথাকথিত ক্ল্যাসিক আছে। ‘প্রফুল্ল’তে নায়কের মুখনিঃসৃত ‘আমার সাজানো বাগান শুকিয়ে গেল’ কথায় কথায় উদ্ধৃত করি আমরা। যতবার বলি, ততবার জেনে হোক, না-জেনে হোক গিরিশচন্দ্রের কাছে এসেও শেষমেশ তাঁকে এড়িয়ে যাই আমরা।

রাজ্য সরকারের তথ্য ও সংস্কৃতি মন্ত্রকের পয়সায় মিনার্ভা নাট্যসংস্কৃতি চর্চাকেন্দ্র চালু আছে, নমো নমো করে চলছে একটি রেপার্টরি থিয়েটার কোম্পানি। ওই মিনার্ভার ভিত গড়ার সময় থেকে গিরিশচন্দ্রের যোগ ছিল। কিন্তু গত তেরো বছরেও একমাত্র ‘জ্যায়সা কা ত্যায়সা’র একটি নাতিঅভিনীত প্রযোজনা ছাড়া একটিও বড় উদ্যোগ নিলেন না মিনার্ভার কেষ্টুবিষ্টুরা।

কেন? এই কারণটি খুঁজতে গেলে হতাশ হতে হয়। গ্রুপ থিয়েটারের তথাকথিত সমাজমনস্কতার সঙ্গে গিরিশচন্দ্রের নাটকের তেমন কোনও বিরোধ নেই। তাঁর সামাজিক নাটক এখনও আমাদের সমাজজীবনের নিবিড় পাঠ। খোদ উৎপল দত্ত এ নিয়ে বিস্তর লিখেছেন। তাও তাঁকে ফিরে পড়ার মরসুম এল না। পাবলিক থিয়েটারের রোজকার দাবিদাওয়া মেটানোর জন্য পৌরাণিক ও ভক্তিমূলক নাটকের পাশাপাশি ঐতিহাসিক নাটকও অনেক লিখতে হয়েছিল তাঁকে। অ-নে-ক। একদিকে জায়মান স্বাদেশিকতার বোধ, অন্যদিকে জনমনোরঞ্জনের প্রবোধ – এই দুয়ের ভারসাম্য রেখে চলেছিলেন বরাবর। বলার কথা এই যে আজকের পশ্চিমবঙ্গে দেশ নিয়ে, অতীতচারণ নিয়ে অনেক কথা হচ্ছে। ‘হিন্দুত্ব’ নামে একটি ন্যারেটিভকে কায়েম করার চেষ্টা হচ্ছে। তাকে ঠেকানোর জন্য ‘বাঙালি’ ন্যারেটিভকে খাড়া করা হচ্ছে। উনিশ শতকীয় বাঙালি মনীষীদের নিয়ে দফায় দফায় দড়ি টানাটানি চলছে। অথচ গিরিশচন্দ্রের দিকে কারও নজর পড়ছে না।

নাগরিক সংস্কৃতিতে তিনি কোনওদিন অভাজন ছিলেন না। যাত্রা-পাঁচালি-সঙের মতো দেশজ নাট্যধারাকে বিলিতি গতের প্রসেনিয়াম আর্চে তুলে আনার কায়দাকানুন তাঁর চাইতে ভাল কেউ জানতেন না। তাঁর আমলের অভিনয়শৈলি আজও টিঁকে আছে এই বাংলায়। গৈরিশী ছন্দ, ব্ল্যাঙ্ক ভার্স বলার বা শেখানোর লোকও আছেন কয়েকজন। তবু গিরিশচন্দ্রকে পাশ কাটিয়ে যাওয়া হয়। ভুলে যাওয়া হয়। আমাদের নগরনাট্য দিনে দিনে মলিন হয়, বছরে বছরে নতুন নাটক খোঁজার জন্য দিগ্বিদিকে যাওয়া হয়, কিন্তু ঘরের কাছের আরশিনগরে দোরগোড়ায় দাঁড়ানোর লোক পাওয়া যায় না। কথায় কথায় ‘নাটক’ নিয়ে অবজ্ঞাসূচক ফুট কাটা হয়। ‘কুনাট্য’ তামাশা হয়। নাটক থেকে আরও দূরে চলে যায় জনজীবন।

এসব কীসের সূচক? বিস্মরণ তো বটেই, এ এক সামূহিক আত্মহত্যার সামিল। প্রত্যেক ২৮ ফেব্রুয়ারি আমাদের দরজায় এসে মিছে কড়া নেড়ে যায়। কিছুদিন বাদে হয়তো তা-ও যাবে না। আজ কেউ কেউ রজনীগন্ধার মালা নিয়ে পরাতে আসবেন গিরিশচন্দ্রের মূর্তিতে। গিরিশ মঞ্চের সেই বৃদ্ধা পসারিণী তো আসবেনই।

তারপর? ঐতিহ্যের সঙ্গে আধুনিকের সেতু বাঁধার সংস্কৃতি একেবারে লোপাট হয়ে গেলে? হয়তো বিনোদিনী দাসীর ‘মাস্টারমশাই’ কিংবা গদাধর চট্টোপাধ্যায়কে ঘিরে তৈরি হওয়া গ্র্যান্ড ন্যারেটিভের এক পাদটীকা হিসেবে এক চিলতে পরিচয় রয়ে যাবে তাঁর। গিরিশ পার্কে ট্রেন থামলে কেউ কেউ ভাববেন, এ লোকটা আবার কে?

*ছবি সৌজন্য: লেখক ও facebook

অংশুমান ভৌমিকের জন্ম ১৯৭৫-এ কলকাতায়। ছেলেবেলা কাটিয়েছেন মামারবাড়ি নবদ্বীপে। গত চার দশক কলকাতার বাসিন্দা বা যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের ইংরিজির এমএ হলেও বাবার 'দেশ' বরিশাল আর মায়ের 'দেশ' নদিয়ার মধ্যে দোদুল্যমান তাঁর অস্তিত্ব। পেশায় শিক্ষক, নেশায় কালচারাল কমেন্টেটর। বাংলা ও ইংরেজিতে লেখালেখি করছেন দু'দশকের বেশি। দেশবিদেশ থেকে প্রকাশিত বইয়ের সংখ্যা বারো। 'দ্য টেলিগ্রাফ' ও কৃত্তিবাস-এর নাট্যসমালোচক হিসেবে ইদানীং থিতু।