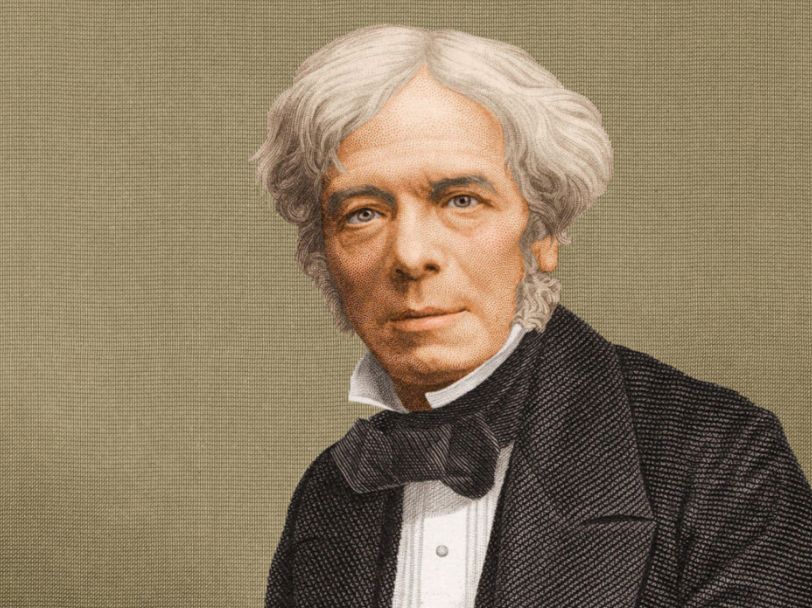

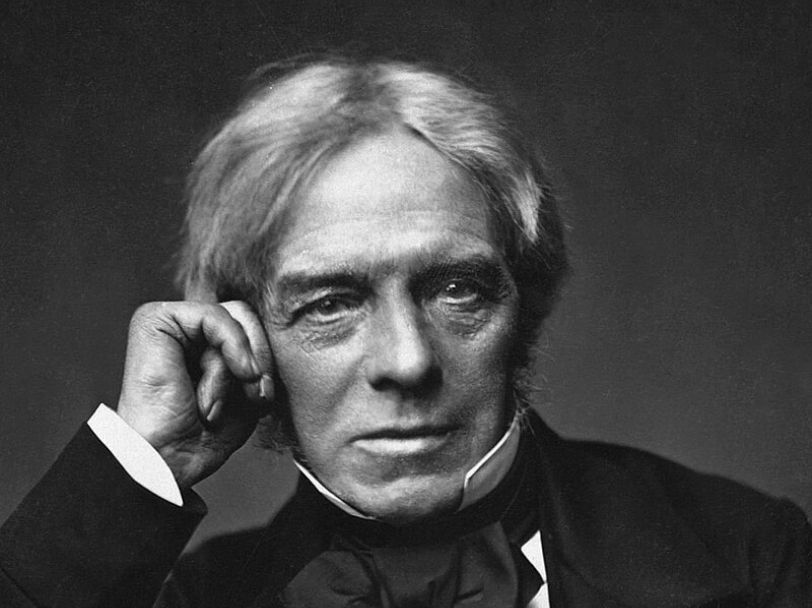

১৭৯১ সালের ২২ সেপ্টেম্বর, লন্ডন শহরের কাছে সারে কাউনটিতে জন্ম হয় মাইকেল ফ্যারাডের (Michael Faraday)। ওঁর বাবা ছিলেন গরীব এক কামার – ইংল্যান্ডের উত্তরাঞ্চল থেকে কাজের খোঁজে ওই বছরেই তিনি পরিবার নিয়ে লন্ডনের কাছে এসে বসবাস শুরু করেন। কিন্তু কাজের খুব একটা সুরাহা হল না। অতি দরিদ্র অবস্থায়, ক্ষুধায় অনাহারে তাদের দিন কাটত। চার সন্তানের জননী মাইকেলের মা শান্তভাবে যথাশক্তিতে সংসার চালাতেন।

স্কুলে গিয়ে পড়াশোনা শেখার সুযোগ মাইকেলের হয়নি। ছোট একটি খ্রিস্টান ধর্মসম্প্রদায়ের সঙ্গে তাঁরা যুক্ত ছিলেন। রবিবারের উপাসনার পর সেখানেই কোনওমতে তাঁর প্রাথমিক পড়া, লেখা ও অল্প একটু অঙ্ক শেখা শুরু হয়।

চোদ্দ বছর বয়সে তিনি শিক্ষানবিশের কাজ পেলেন এক বই বাঁধাইয়ের দোকানে। সেখানে বাঁধাতে আসা বইগুলি তাকে নতুন জীবনের সন্ধান দিল। সেই বইগুলি থেকেই ধীরে ধীরে তিনি পড়াশোনা শিখলেন।

এনসাইক্লোপেডিয়া বৃটানিকার একটি খণ্ডে ইলেকট্রিসিটি সম্বন্ধে পড়ে তিনি সে বিষয়টিতে খুবই আগ্রহী হয়ে পড়লেন। পুরোনো বোতল, কাঠের টুকরো এসব দিয়ে তিনি শুরু করে দিলেন বৈদ্যুতিক কিছু যন্ত্রপাতি নিজের হাতে বানাতে, আর বিদ্যুৎ-রসায়ন বা ইলেকট্রোকেমিস্ট্রিতে কিছু পরীক্ষা চালাতে।

১৮১২ সাল নাগাদ, তাঁর কুড়ি একুশ বছর বয়সে একটি সুযোগ আসে জীবনে, খ্যাতনামা রাসায়নিক স্যার হামফ্রি ডেভি লন্ডনের রয়াল ইনস্টিটিউশনে বক্তৃতা দিচ্ছিলেন- সেই অনুষ্ঠানের টিকিট একজন তাঁকে জোগাড় করে দেয়। ফ্যারাডে মন দিয়ে বক্তৃতাগুলি শোনেন এবং পুরোটার নোট নেন, এবং একদিন ডেভির সঙ্গে কাজ করবেন এই আশা নিয়ে বই বাঁধাইয়ের জগতে ফেরেন।

এরপর একদিন ডেভির বক্তৃতার নোটগুলি ফেয়ার করে লিখে ও বাঁধিয়ে তিনি ডেভিকে পাঠান, সঙ্গে ডেভির সহকারী হিসেবে কাজ করার প্রার্থনা জানান।

ডেভির কাছে তখনও নতুন কোনও পদ খালি নেই, কিন্তু ফ্যারাডেকে তিনি মনে রেখেছিলেন। কিছুদিন পর তাঁর এক সহকারী ব্যক্তিগত কারণে কাজ ছাড়েন, ডেভি ডেকে পাঠান ফ্যারাডেকে।

ডেভি তখন রসায়নশাস্ত্র নতুন করে গড়ছেন। অক্সিজেন ছাড়া আগুন জ্বলে না তা প্রথম দেখানো, অ্যাসিড বা অম্ল কী জিনিস তা বোঝানো, সোডিয়াম পটাশিয়াম ইত্যাদি আবিষ্কার তাঁর জনসমক্ষে আসছে। ১৮১৫ তে তিনি আবিষ্কার করেন কয়লাখনির শ্রমিকদের জন্য নিরাপদ বাতি- যা বহুলোকের প্রাণ বাঁচায়। তাও বলা হয় যে ডেভির সর্বশ্রেষ্ঠ আবিষ্কার হল মাইকেল ফ্যারাডে।

ডেভির সহকারী হয়ে কাজ শিখতে শিখতে ফ্যারাডেও এক দক্ষ রাসায়নিক ও বিশেষজ্ঞ হয়ে উঠলেন। মামলায় রাসায়নিক ব্যাপার থাকলে তা নিস্পত্তির জন্য আদালতে তাঁর ডাক পড়ত। ধীরে ধীরে তাঁর অনেক মক্কেল জুটে যায়, যাঁদের পারিশ্রমিক রয়াল ইনস্টিটিউশনের গবেষণার কাজে লাগে।

রসায়ণের জগতে ফ্যারাডের একের পর এক আবিষ্কার সাড়া জাগাল। নতুন ধরণের বিক্রিয়া দিয়ে তিনি কার্বন ও ক্লোরিনের দু’ধরণের যৌগ তৈরি করলেন, বেঞ্জিন আবিষ্কার করলেন। ১৮১৮ সালে একটি প্রবন্ধে লেখা আছে ইথারের বাষ্প নিঃশ্বাসের সঙ্গে দিয়ে রোগীকে অচেতন করে অস্ত্রপচার করা যায়। হাতের লেখা থেকে বোঝা যায় ওটি ফ্যারাডের লেখা।

রাসায়নিকদের দৈনন্দিন কাজে অপরিহার্য বুনসেন বার্নারের এক প্রাথমিক সংস্করণ তাঁরই বানান। ইলেকট্রোলিসিস প্রক্রিয়ায় যৌগ পদার্থ ভাঙা তাঁর আবিষ্কার। ব্যাটারিতে যে ক্যাথোড, অ্যানোড, ইলেকট্রোড ইত্যাদি শব্দ গুলো ব্যবহার হয় সেগুলো তিনিই জনপ্রিয় করেন। ইস্পাত গড়ার বিভিন্ন উপায় পরীক্ষা করে তিনি বৈজ্ঞানিক ভিত্তিতে ধাতুবিদ্যা-চর্চার গোড়াপত্তন করেন। সাধারণ কাচের চেয়ে বেশ খানিকটা বেশি প্রতিসরাঙ্কের ঘন কাচ গড়ে তিনি জ্যোতির্বিজ্ঞানীদের নতুন দূরবীন তৈরিতে সহায়তা করেন। সেই কাচই পরে তাকে এক অসামান্য আবিষ্কারের পথ দেখায়।

১৮২১ সাল নাগাদ সারা বার্নার্ড নামক এক মহিলার সঙ্গে বিবাহ হয় তাঁর। রয়াল ইনস্টিটিউশনে পার্মানেন্ট হয়ে ফ্যারাডে পদার্থবিদ্যায় বিপ্লব ঘটান তাঁর কাজগুলি দিয়ে।

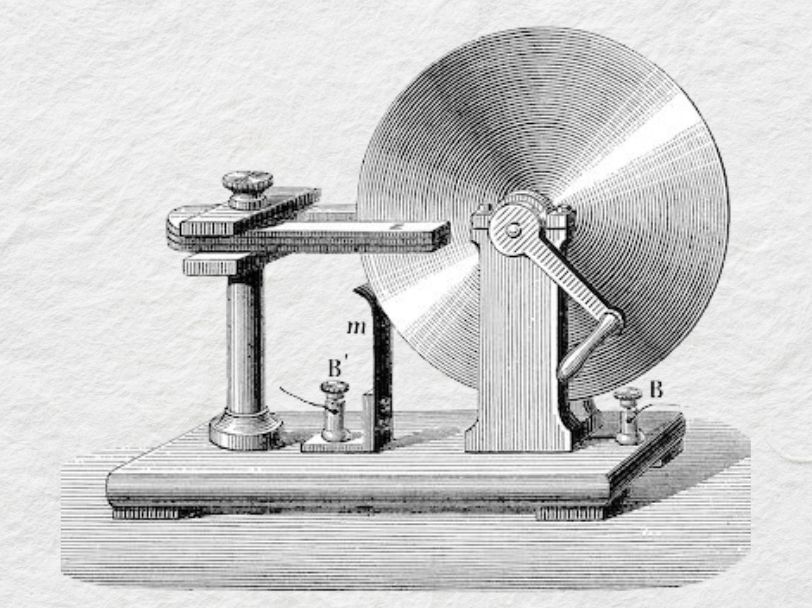

চলমান বিদ্যুৎশক্তি এবং চুম্বকের শক্তি যে একের সঙ্গে অন্য সম্পূর্ণ জড়িত, ফ্যারাডে এবং অন্যদের কাজ থেকে তা বোঝা যায়। বিদ্যুৎপ্রবাহ আর চুম্বক কাজে লাগিয়ে যে জিনিস ঘোরান যায়, আর দুটি চুম্বকের মাঝে রাখা ঘূর্ণমান তারে যে বিদ্যুৎপ্রবাহ সৃষ্টি করা যায় ফ্যারাডে তা হাতেনাতে করে দেখালেন প্রথম মোটোর, ডায়নামো ইত্যাদি যন্ত্রের সূত্রপাত করে।

সুদূর উৎপাদন কেন্দ্র থেকে আমাদের ঘরে আসে বিদ্যুতশক্তি, যার দৌলতে আমরা আলো জ্বালাই, পাখা চালাই আর টেলিভিশন দেখে, হাতে ধরা যন্ত্রে হোয়াটস্যাপ মেসেজ পড়ে সময় নষ্ট করি– এ সবই সম্ভব হয়েছে তাঁর কাজের ফলে।

আলো যে বৈদ্যুতিক ও চুম্বকীয় শক্তি দিয়ে গড়া প্রবহমান তরঙ্গ, জেমস ক্লার্ক ম্যাক্সওয়েল তা ফ্যারাডের কাজ থেকেই বুঝতে পেরেছিলেন বলে মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করেন।

ম্যাক্সওয়েলের তত্ত্বের ভিত্তিতে ১৮৮০র দশকের শেষ দিকে হাইনরিশ হের্টস গড়লেন তড়িৎ-চুম্বকীয় বেতার তরঙ্গ- যা দিয়ে দূর দুরান্তরে বার্তা পাঠান সম্ভব হল। বাইরে থেকে বেতার তরঙ্গ ঢুকতে পারে না, এমন একটি জায়গার প্রয়োজনে তৈরি হল তারের খাঁচা- ফ্যারাডের নামে তাকে বলা হয় ফ্যারাডে কেজ।

বিদ্যুতের প্রকৃতি কী তা নিয়ে ফ্যারাডে গভীরভাবে চিন্তা করতেন। তখনকার দিনে ধরে নেওয়া হত বিদ্যুৎ একটা তরল পদার্থ, কিন্ত সেটা তিনি মানতে পারেননি। তাঁর মনে হয়েছিল বিদ্যুৎ এক শক্তি যা পদার্থের মধ্যে কোনও চাপ বা কম্পন সৃষ্টি করে, যা পদার্থের ভিতরে এক দিক থেকে অন্যদিকে চলে যায়। কিন্তু বারবার চেষ্টা করেও তিনি এটি প্রমাণ করতে পারছিলেন না।

বহু বছর ধরে মাথার এবং হাতের কাজের প্রচন্ড চাপে তাঁর শরীর ভেঙে এসেছিল ১৮৩৯ থেকে বছর ছয়েক তিনি বৈজ্ঞানিক কোনও সৃষ্টিশীল কাজে হাত দেননি।

কিন্তু ১৮৪৫ থেকে তিনি আবার বিজ্ঞানের জগতে ফিরলেন। পদার্থের মধ্যে বিদ্যুৎ কোনও চাপ সৃষ্টি করে কী না তা নিয়ে আবার শুরু হয় পরীক্ষা। তাঁর লেখা পড়ে স্কটল্যান্ড থেকে উইলিয়াম টমসন নামে এক তরুণ বিজ্ঞানী, যিনি পরে লর্ড কেলভিন নামে বিশ্ববিখ্যাত হয়েছিলেন, (এবং প্রায় পঞ্চাশ বছর পরে তরুণ জগদীশচন্দ্রের বিদেশে দেওয়া প্রথম বক্তৃতা সভায় উপস্হিত ছিলেন) ফ্যারাডেকে লিখলেন যে বিদ্যুতের প্রকৃতি সম্বন্ধে তাঁরও একই মত, কিন্তু পরীক্ষায় সেটা দেখাতে বিদ্যুতের বদলে চুম্বক শক্তি ব্যবহার করলে কেমন হয়?

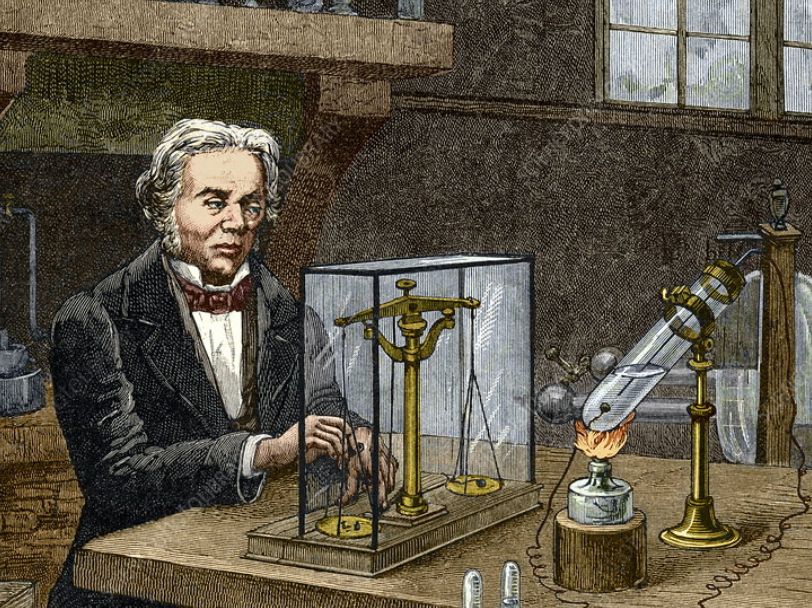

ফ্যারাডে ঠিক তাই করলেন। বহুদিন আগে নিজের আবিষ্কার করা ঘন কাচ, দুটি শক্তিশালী চুম্বকের মধ্যে রেখে, কাঁচটির মধ্যে আলো চালিয়ে দেখালেন যে চুম্বক শক্তি আলোর একটা ধর্মকে প্রভাবিত করতে পারে। এই ব্যাপারটার নাম হল ম্যাগনেটো-অপটিক এফেক্ট বা আলোক-চুম্বকীয় প্রভাব।

এই আবিষ্কারের ফল হল সুদূরপ্রসারী। এরই ভিত্তিতে বোঝা গেল আলোর তড়িৎ-চুম্বকীয় গঠন। এই কাজের পরে তিনি ঝাঁপিয়ে পড়লেন সব পদার্থের চুম্বকত্ব নির্ণয় করতে এবং প্যারাম্যাগনেটিজম ডায়ম্যাগনেটিজম ইত্যাদি ব্যাপারগুলি আবিষ্কার করলেন।

আবার বছর দশ কঠোর পরিশ্রমের পর তাঁর শরীর সত্যিই ভেঙে এল- বার্ধক্য গ্রাস করল তাঁকে। রাণী ভিকটোরিয়া ফ্যারাডেকে একটি বাড়ি ও নাইটহুড দিতে চান। ফ্যারাডে বাড়িটি গ্রহণ করেন কিন্তু কৃতজ্ঞতা জানিয়ে নাইটহুড প্রত্যাখ্যান করেন। সার মাইকেল হওয়ার বদলে মিস্টার ফ্যারাডে থাকাই তাঁর বেশি পছন্দের ছিল। ১৮৬৭ সালে ২৫শে অগস্ট তিনি প্রয়াত হন।

ফ্যারাডে সম্বন্ধে কয়েকটি গল্প চালু আছে। তার একটি হল যে কোন এক হোমরা চোমরা তাঁকে নাকি প্রশ্ন করেন, তাঁর এইসব আবিষ্কার কোন কাজে লাগে? যার উত্তরে তিনি বলেছিলেন, একটি নবজাত শিশুই বা কোন কাজে লাগে?

হাভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের বিজ্ঞান-ঐতিহাসিক এবং নিউটন ও বেঞ্জামিন ফ্রাঙ্কলিনের জীবনীকার বার্নার্ড কোহেন তাঁর গবেষণায় দেখিয়েছেন যে এ গল্প পুরো মিথ্যা নয়।

১৭৮৩ সালে প্যারিসে বেলুন ওড়ানোর কেরামতিতে মুগ্ধ হয়েছিলেন ফ্রাঙ্কলিন। ‘ওসব কোন কাজে আসবে?’ – কেউ একজন তা জিজ্ঞাসা করায় তিনি বলেছিলেন, ‘নবজাত শিশুই বা কোন কাজে আসে?’ তাঁর নিজের বাড়িতে তখন সদ্য জন্মেছে কন্যা সন্তান – তাই হয়তো উপমাটি মনে এসেছিল।

এধরণের চুটকি ফরাসিদের খুবই পছন্দের, তাই উক্তিটি শিগগিরই ইউরোপে ছড়িয়ে পড়ে।

১৮১৬ সালে ফ্যারাডে অক্সিজেন, ক্লোরিন, ফ্লোরিন ও আয়োডিন বিষয়ে একটি বক্তৃতা দিয়েছিলেন। ক্লোরিন নিয়ে আলোচনার শেষে তিনি বলেন, নতুন কোনও আবিষ্কারের কথা জানালেই অনেকে বলে ওঠেন, এটা কোন কাজে লাগবে? ডক্টর ফ্রাঙ্কলিন এ ধরণের প্রশ্নের উত্তরে বলেছেন, ‘নবজাত শিশুই বা কোন কাজে লাগে? পরীক্ষামূলক বিজ্ঞানীর উত্তর হবে – চেষ্টা করা যাক যাতে তা একদিন কাজের হয়। শীলে (Carl Wilhelm Scheele) যখন ক্লোরিন প্রথম আবিষ্কার করেন তখন মনে হয়েছিল তা নেহাতই অকেজো, কেন না তখন তা ছিল শৈশব অবস্থায়। অনেক চেষ্টার ফলে পরিণত হয়ে আজ সে জিনিস মানুষের কত কাজে লাগছে!’

প্রিন্সটন শহরে আইনস্টাইন তাঁর পড়ার ঘরে তিনজন বিজ্ঞানীর ছবি টাঙিয়ে রেখেছিলেন, যাঁরা ছিলেন তাঁর অনুপ্রেরণা। তাঁরা হলেন আইজাক নিউটন, জেমস ক্লার্ক ম্যাক্সওয়েল এবং মাইকেল ফ্যারাডে।

শেখর গুহ পেশায় আলোকবিজ্ঞানী। তাঁর শখ কলকাতা ও বাংলার ইতিহাস ঘাঁটা।