শংকরের কথা বলতে গিয়ে সেই আটের দশকে কেনা জলপাই রঙের অ্যামবাসাডর গাড়ির কথা মনে পড়ে গেল। অমৃতবাজার পত্রিকায় শংকর তখন যুগ্ম সম্পাদক। অফিসের গাড়িতেই যাতায়াত করতেন প্রথমদিকে। দুপুর বারোটা থেকে রেডি হয়ে বসে থাকলেও গাড়ি আসত এক এক দিন, এক এক সময়ে। প্রায় বিরক্ত হয়ে শংকর গাড়ি কিনে ফেললেন। আমাদের গাড়ির প্রথম চালক ছিলেন নুমান, এক ধার্মিক মুসলমান। নামাজ পড়ার সময় হলে ওঁকে ছেড়ে দিতে হত। যতই কাজ থাক, শংকর কোনওদিন নুমানকে ওই সময়ে আটকাতেন না। আর এই কারণেই বোধহয় নুমান তার মনিবটিকে একটু বিশেষ চোখে দেখত! বলত ওর বাবুজি নাকি একজন “ফেরেশতা!”

আমাদের পুজোতে তো বটেই, মুসলমানদের বিশেষ পরবেও নুমানের জন্য নতুন পোশাক কেনা হত। সঙ্গে থাকত বিশেষ ভাতা। এছাড়া নুমানের প্রায়ই আর্থিক সাহায্যের প্রয়োজন হত। আমার অজান্তে সেই লেনদেন চলত। পরে জেনেছি, প্রতিবারই ধার হিসেবে নিলেও কোনওবারই নুমান ধার শোধ দিয়ে উঠতে পারত না। আর শংকরের পক্ষে তাগাদা দিয়ে ওই গরিব মানুষটির কাছ থেকে টাকা আদায় করা ছিল অচিন্ত্যনীয়। এই টাকা ধারের বিষয়টা বাদ দিলে নুমান মানুষটিকে নিয়ে কোনও সমস্যা ছিল না। গাড়ি শুধু যে ভালো চালাত তাই নয়, গাড়ির কারিগরি দিকটি সে বুঝত নিজের হাতের পাতার মতো। আমার পুত্রকে সে খুব ভালোবাসত আর আনন্দরও ছিল নুমানদাদাদা অন্তপ্রাণ!

নুমানের হাতে আর ওই অ্যামবাসাডর গাড়িতে ঘটেছিল আমার গাড়ি চালানো শেখার গোড়াপত্তন। এই ব্যাপারটি নিয়ে আমার প্রবল আপত্তি থাকলেও শংকরের জবরদস্তির কাছে আমাকে হার মানতে হয়েছিল। নতুন গাড়িতে চালানো শেখাতেই ছিল আমার আপত্তির প্রধান কারণ। আনাড়ি হাতে চালাতে গিয়ে এমন ঝাঁ চকচকে গাড়ি ঠুকে তুবড়ে দেওয়ার কোনও বাসনা ছিল না আমার। অন্যদিকে শংকর চেয়েছিলেন, ভবিষ্যতে আমি যেন ড্রাইভারহীন গাড়ি নিয়ে সমস্যায় না পড়ি। শনি-রবিবার ছাড়াও স্কুলের লম্বা লম্বা ছুটিতে সাতসকালে নুমান হাজির হত। এখনও মনে পড়ে মিনিবাসের মুখোমুখি আমি। ভয়ে স্টিয়ারিং ঘোরাতে ভুলে গেছি। বাসের লোকজন ‘মেয়েছেলে’র গাড়ি চালানো নিয়ে নানা কুমন্তব্য করছে আর আমি গাড়ি স্টার্ট দিতেই পারছি না।

আরও পড়ুন: অনিতা অগ্নিহোত্রীর কলাম: লিখতে লিখতে অথৈ দূর

প্রতিবারই পাশের সিট থেকে নুমান কী আশ্চর্য উপায়ে গাড়ি চালু করে মিনিবাস ড্রাইভারের ক্রোধ এবং কোনও দুর্ঘটনা ঘটে যাওয়া থেকে আমাকে উদ্ধার করেছে, আজও তা ভেবে অবাক হই। গাড়িতে দু’চারটে ঠোকাঠুকি লাগা, গ্যারেজস্থ করতে গিয়ে ঘষটে রং উঠে যাওয়া, পথচারীদের গালিগালাজ শোনা– এসবের মধ্যে দিয়ে শেখা অব্যাহত থাকল। প্রতিদিন কোনও না কোনও কাণ্ড ঘটিয়ে মুখ চুন করে ঘরে ঢুকছি, শংকর নির্বিকার। শুধু হাসি মুখে অভয়দান– ‘ওরকম তো হবেই একটু আধটু!’ দিল্লিতে গাড়ি চালাতে গিয়ে তিনি নিজে কী কী কাণ্ড ঘটিয়েছিলেন, তার লম্বা ফিরিস্তি শোনাতেন। এভাবেই গাড়ি চালানো শিখেছিলাম সেদিন। আর সেই জোরেই আজ এই ৭৫ বছর বয়সেও গাড়ি চালিয়ে যাচ্ছি মহানন্দে।

আগেই বলেছি, অমৃতবাজার পত্রিকায় শংকর যোগ দিয়েছিলেন যুগ্ম সম্পাদক পদে। তিনি তাঁর বইতে এ কথা স্পষ্টই স্বীকার করেছেন, যে ওখানে যোগ দিয়ে তাঁর বিশেষ কোনও আর্থিক সুবিধে না হলেও, অন্যদিক থেকে অনেক লাভ হয়েছিল। ওই গোষ্ঠীর মালিক সম্পাদক তুষারকান্তি ঘোষের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ পরিচয় হওয়া ছিল তাঁর কাছে এক মস্ত লাভ। এককালে মালিক ও তাঁর কর্মচারীদের মধ্যে যে আন্তরিকতা ও আত্মীয়তার সম্পর্ক থাকত, সেটা তুষারবাবু তাঁর আমলেও বজায় রেখেছিলেন। নবনিযুক্ত যুগ্ম সম্পাদকের প্রতিও তিনি ছিলেন অত্যন্ত স্নেহশীল।

অমৃতবাজার পত্রিকায় যোগ দেবার ক’দিন বাদে একদিন তিনি নাকি লাঠি ঠুকঠুক করে শংকরের ঘরে উপস্থিত হয়ে সেদিনের জন্য লেখা সম্পাদকীয় পড়ে শোনাতে বলেছিলেন। মন দিয়ে সবটা শোনা হলে তিনি লেখাটি প্রেসে পাঠিয়ে দিতে বলেন। এবং তারপরে আর কোনওদিন শংকরের লেখা শুনতে চাননি। যুগান্তর কাগজে বাংলা কলাম লেখা শুরু করেছিলেন শংকর প্রধানত সম্পাদকের চাপে। তুষারবাবু বলতেন যে ওঁর ‘ইনিয়ে বিনিয়ে’ বাংলা লেখা নাকি তাঁর পড়তে বেশ লাগে। শংকরের ইংরেজি লেখা সম্বন্ধে কোনও মন্তব্য করতেন না। শুধু বলতেন, ‘ও আমার ওয়েবস্টার্স ডিকশনারি।’

অমৃতবাজারে থাকার সময়ে, আমি আর একবার গুরুতর অসুস্থ হয়ে হাসপাতালে ভর্তি ছিলাম। কোনওরকমে অফিসে সামলে শংকরকে হাসপাতালে চলে আসতে হত। তুষারবাবুর সম্পাদকীয় বৈঠকে যোগ দিতে পারতেন না। এরকম একদিন মিটিংয়ে শংকরকে অনুপস্থিত দেখে তিনি মিটিং বন্ধ করে দেন। বলেন, ‘চলো আজ শংকরের বউকে দেখে আসি।’ সন্ধ্যায় সম্পাদকীয় বিভাগের প্রধানদের নিয়ে হাসপাতালে পৌঁছে গিয়েছিলেন। সেদিন কোনও কারণে হালপাতালের এলিভেটর বন্ধ থাকায় ওই বৃদ্ধ বয়সে ওঁকে পাঁচতলায় আমার কেবিনে হেঁটে উঠতে হয়ে ছিল। সহকর্মীদের কোনও বারণ শোনেননি।

এখনও মনে পড়ে, আমার কপালে হাত রেখে মৃদুস্বরে আমাকে ‘বৌমা’ বলে ডেকেছিলেন। আমি চোখ মেলে তাকাতে আমার মাথা স্পর্শ করে বললেন, ‘এই বৃদ্ধ তোমাকে আশীর্বাদ করছে, তুমি শীঘ্র সুস্থ হয়ে বাড়ি ফিরে যাবে।’ পরে শুনেছিলাম, হাসপাতালে সেদিন সাড়া পড়ে গিয়েছিল, তুষারকান্তি ঘোষ কাকে দেখতে যেন হাসপাতালে এসেছেন। তাড়াতাড়ি কেউ একজন একটি চেয়ার এনে কেবিনের সামনের বারান্দায় বসতে দিয়েছিল। চিকিৎসকদের কাছে আধঘণ্টা ধরে আমার রোগের বৃত্তান্ত শুনে, আমাকে আশ্বস্ত করে আবার সিঁড়ি ভেঙে নেমে গিয়েছিলেন। শংকর ঘোষ একাধিক সর্বভারতীয় সংবাদপত্রে কাজ করেছেন। কিন্তু মালিক-সম্পাদকের এমন আন্তরিকতা অন্য কোথাও দেখেননি। একথা তিনি বারবার স্বীকার করেছেন।

আরও পড়ুন: পীতম সেনগুপ্তের কলমে: কবি সমীপে

দ্বিতীয় দফায় শংকর ঘোষ এক দশকেরও বেশি সময় কাজ করেছেন অমৃতবাজার পত্রিকায়। ১৯৯১ সালে শতাধিক বছরের পুরনো এই প্রতিষ্ঠান বন্ধ হয়ে যায়। এখনও মনে আছে, অমৃতবাজার আর যুগান্তর অফিস বন্ধ হওয়ার পরেও বেশ কিছুদিন শংকর নিয়ম করে ঠিক সময় অফিস যেতেন আর নিজের ঘরটিতে গিয়ে বসে থাকতেন। দুপুর গড়িয়ে গেলে যখন বুঝতে পারতেন, পরের দিন কাগজ বেরুবার আর কোনও সম্ভাবনা নেই, তখন বাড়ি ফিরে আসতেন।

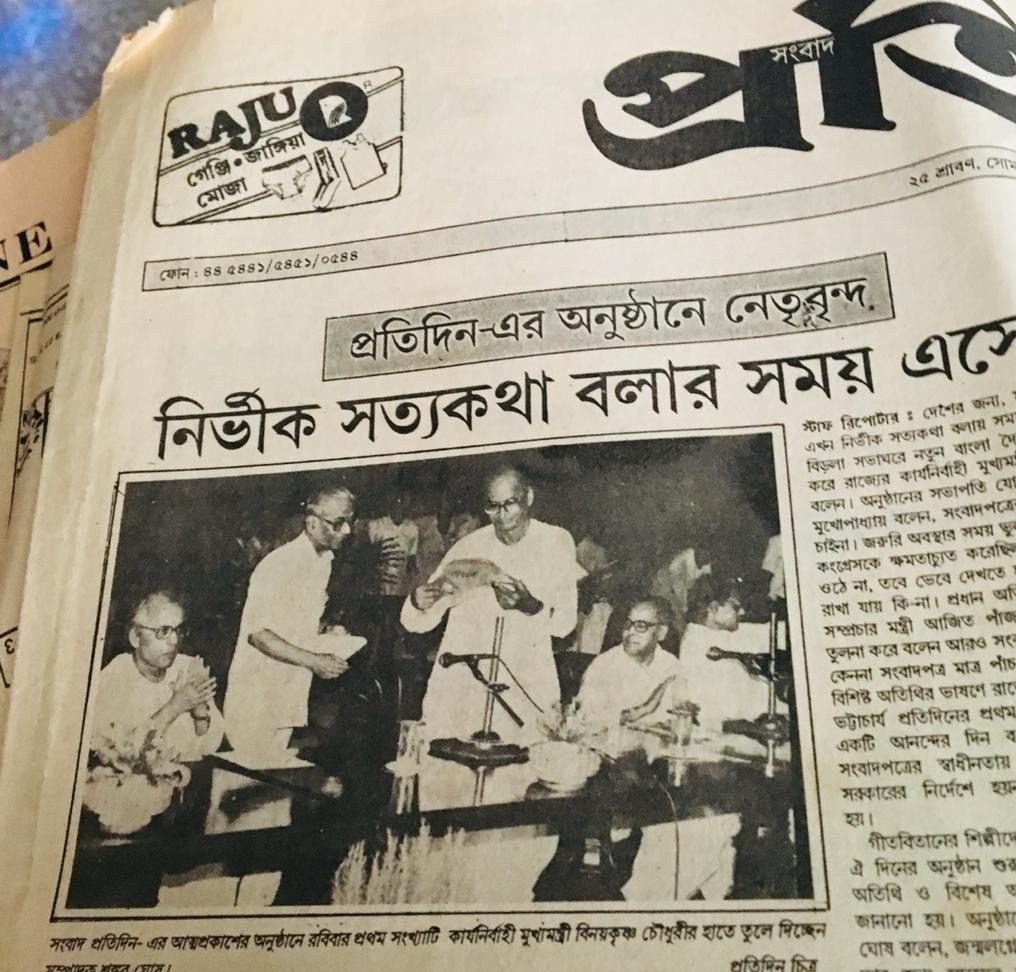

১৯৯২ সালের অগস্টে জন্ম নিল ‘সংবাদ প্রতিদিন’ কাগজ, যার সম্পাদক হলেন শংকর ঘোষ। ইতিপূর্বে বেশ কয়েকটি ইংরেজি-বাংলা কাগজে কার্যত সম্পাদকের কাজ করলেও, পদাধিকারবলে এই প্রথম তিনি সম্পাদক হলেন। একঝাঁক তরুণ ছেলেমেয়ে নতুন কাগজে যোগ দিয়েছে। সবই প্রায় খবর সংগ্রহের কাজে অর্থাৎ রিপোর্টারি শিখছে হাতেকলমে। তাদের সঙ্গে সম্পাদকের সম্পর্ক ছিল অতি সহজ। কাজে ভুল হলে যেমন সস্নেহ শাসন ছিল, কাজ ভালো করলে বাহবা দিতেও সম্পাদকের কোনও কুণ্ঠা ছিল না। বেশি রাত হয়ে গেলে দক্ষিণ কলকাতার দু’চারজন তরুণ সহকর্মীর তো সম্পাদকের গাড়ির সওয়ারি হয়ে বাড়ি ফেরা ছিল নিত্যদিনের ব্যাপার।

রাতে নিজের কাজ শেষ হলে শংকর রিপোর্টারদের ঘরে ঢুকতেন, কাজ কতদূর এগিয়েছে দেখতে। ইতিমধ্যে মিতালি, অভিজিৎরা কাজ শেষ করে প্রস্তুত সম্পাদকের গাড়িতে করে বাড়ি ফেরার জন্য। ওরা আবার ঐ গাড়ির একটা নামও দিয়েছিল। ভারী মজার সে নাম – ‘শংকর এক্সপ্রেস’। ওদের মধ্যেই চালু ছিল সে নাম, আর কেউ জানত না। সম্প্রতি এসব গল্প ওদের মুখেই শোনা।

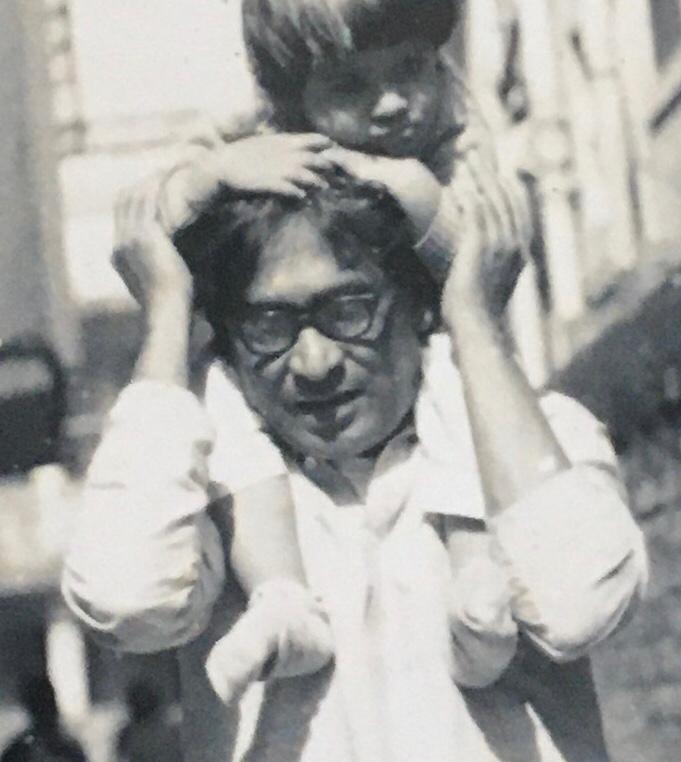

শংকরের সঙ্গে আমার দীর্ঘ দাম্পত্য জীবন কেটে গেছে সুখে-দুঃখে-ভালোবাসায়। আর পাঁচজন দম্পতির মতো একসঙ্গে সিনেমা দেখা, রেস্তোরাঁয় নিয়ম করে খেতে যাওয়া বা ছুটি কাটাতে দেশে-বিদেশে পাড়ি দেওয়ার বিশেষ পাট ছিল না আমাদের। তা নিয়ে অভাব বা দুঃখবোধও ছিল না। স্কুল, খাতা দেখার বাইরে ছিল বই পড়া, ঘরকন্না আর রান্নাবান্নার শখ, মাঝেমধ্যে সহকর্মী বন্ধুদের সঙ্গে সময় কাটানো, অবসর সময়ে আনন্দ আর শংকরের সঙ্গে গল্প। রোববার শংকরের ছুটি থাকত। পুত্রকে নিয়ে কখনওসখনও যাওয়া হত বিধান শিশুউদ্যান বা ঝিলমিলে, যা এখন নিক্কো পার্ক নামে পরিচিত। এসব নিয়েই আনন্দে কেটে যেত আমাদের জীবন।

তবে আমি যে বেড়াতে ভালোবাসি, তা শংকরের অজানা ছিল না। একবার স্কুলের কয়েকজন সহকর্মী বন্ধু মিলে দার্জিলিং যাওয়ার সব ব্যবস্থা করে দিয়েছিলেন– ট্রেনের টিকিট কেটে দেওয়া থেকে হোটেল বুকিং সব। ওঁদের কাগজের দার্জিলিংয়ের স্থানীয় সংবাদদাতা ছিলেন এক বাঙালি তরুণ। কোনও অসুবিধে হলেই তাঁকে যোগাযোগের কথা বলে দিয়েছিলেন। দারুণ আনন্দে কেটেছিল সে ক ’টা দিন। আজও বন্ধুরা দার্জিলিং বেড়ানোর কথা উঠলে, শংকরের কথা বলবেই।

আমাদের বিয়ের পরে প্রতি বছরই শংকরকে অফিসের কাজে একাধিকবার বিদেশ যেতে হয়েছে। কাজে যাচ্ছেন বলে কখনওই আমাকে সঙ্গে নিয়ে যেতে পারেননি। একবার সীতা ট্রাভেলসের সঙ্গে আমার ইউরোপ ভ্রমণের ব্যবস্থা করে দিয়েছিলেন। এই একা বিদেশ ভ্রমণে আমার মন থেকে সায় ছিল না প্রথমে। কিশোর পুত্র, স্বামী, সংসার এবং স্কুলের কাজ ইত্যাদি সামলে বিদেশ ভ্রমণ– যথেষ্ট দ্বিধাগ্রস্ত ছিলাম আমি। আর এই ভ্রমণের সঙ্গীরা তো সবাই অপরিচিত। সারা দেশ থেকে লোকজন আসবে। প্রায় কান্নাকাটি জুড়ে দিয়েছিলাম। তবে অত দূরে আমার একা যাওয়া নিয়ে বোধহয় শংকরের মনেও উদ্বেগ ছিল। আমার এক পিসি ছিলেন মস্ত সরকারি চাকুরে, জবরদস্ত ভ্রমণপ্রেমী আর একা একা সারা দেশ ঘুরে বেড়াতেন হরদম। শংকর কীভাবে যেন ওঁকে জুড়ে দিলেন আমার সঙ্গে। পিসি দারুণ খুশি! আর আমি তো বটেই।

আনন্দ যতদিন ছোট ছিল, ওর জন্মদিনে আমি নিজের হাতে কেক বেক করতাম, কিছু রান্না করতাম আর বাবার কাছ থেকে পেত ওর পছন্দের বই। এ বাদে ঘটাপটা করে জন্মদিন পালনের বিশেষ রেওয়াজ ছিল না আমাদের পরিবারে। শত কাজের মধ্যেও আমার জন্মদিন বা বিয়ের তারিখ ভুলতেন না শংকর। কত যে চমৎকার সব উপহার পেয়েছি ওঁর কাছ থেকে। মনে পড়ে, ২০০৬ সালের ৩১ জানুয়ারি। সবে স্কুল থেকে অবসর নিয়েছি। পুত্র তখন ব্যাঙ্গালোরে চাকরিরত। সকালে চায়ের কাপে চুমুক দিতে দিতে শংকর বললেন, ‘আজ আর রান্নাঘরে ঢুকো না। আমরা দুপুরে চলো বাইরে কোথাও খেতে যাই।’ আমি যুগপৎ বিস্মিত এবং আনন্দিত!

বাড়ির কাছেই ‘ক্রিস্টাল চপস্টিক’— চিনে খাবার এবং চেনা রেস্তোরাঁ। হঠাৎ স্কুল ছুটি হয়ে গেলে দল বেঁধে ওখানেই যাই আমরা বন্ধুরা মিলে। খাবারটা চমৎকার আর ইংরেজিতে যাকে বলে পকেট ফ্রেন্ডলি, অর্থাৎ খাবারের দামটি ঠিকঠাক। সেদিন সকালে যথারীতি আনন্দ ফোন করল শুভেচ্ছা জানাতে। আমরা বাইরে খেতে যাচ্ছি শুনে খুব খুশি হল। তবে রেস্তরাঁর নাম শুনে হেসে ফেলল। ‘মা, সেই ক্রিস্টাল চপস্টিক? পার্ক স্ট্রিটে যাও না দুজনে মিলে।’ আমার বাঁধা উত্তর ‘পার্ক স্ট্রিটে পার্কিংয়ের সমস্যা। নিজে গাড়ি চালিয়ে যাব। এটাই সুবিধে আমার পক্ষে।’

চমৎকার চিনে ভোজ হল সেদিন। কত গল্প করলাম দু’জনে। খাওয়া শেষ হতে শংকর বললেন, ‘চল একটা শাড়ি কিনি তোমার জন্য!’ আমি বললাম, ‘তার আগে তোমার জন্য বই কিনব আমি।’ আমার পরম ভাগ্য, কোনও ওজর আপত্তি করলেন না। রেস্তোরাঁ থেকে বেরিয়ে সোজা আনন্দ পাবলিশার্সের বইয়ের দোকানে হাজির হলাম। নিজেই পছন্দ করলেন বছর দুয়েক আগে আনন্দ পুরস্কারপ্রাপ্ত গ্রন্থ মিহির সেনগুপ্তর ‘বিষাদবৃক্ষ’। তারপরের গন্তব্য ট্র্যাঙ্গুলার পার্কের উলটোদিকে ‘ভোজরাজ’। আমার পছন্দের শাড়ির দোকান। বিয়ের পর আমার জন্মদিন উপলক্ষে এই দোকান থেকে খয়েরি রঙের ভারী সুন্দর একটি কাশ্মিরী সিল্ক শাড়ি কিনে দিয়েছিলেন শংকর। এখনও মনে আছে, সেই ১৯৭০ সালে তার দাম ছিল ৯০ টাকা।

এবার গিয়ে আমার কোনও ওজর আপত্তি না শুনে গুচ্ছের দাম দিয়ে কিনলেন একটি মঙ্গলগিরি শাড়ি। আমি দক্ষিণ ভারতীয় শাড়ি পছন্দ করি বলে। খুব ভালো কেটেছিল সে দিনটি আমাদের। শংকরকে খুব খুশি দেখাচ্ছিল। কথা দিয়েছিলেন, এই দিনটি প্রতিবার আমরা এভাবেই কাটাব। কিন্তু সে কথা রাখতে পারলেন না নিজেই। পরের বছরই আক্রান্ত হলেন অ্যালঝাইমার্সে আর ২০০৯-এ চলেই গেলেন চিরদিনের মতো।

*ছবি সৌজন্য: লেখক

পেশা শুরু হয়েছিল সাংবাদিকতা দিয়ে। পরে নামী ইস্কুলের বাচ্চাদের দিদিমণি। কিন্তু লেখা চলল। তার সঙ্গে রাঁধা আর গাড়ি চালানো, এ দুটোই আমার ভালবাসা। প্রথম ভালবাসার ফসল পাঁচটি বই। 'নানা রাজ্যের অন্নব্যঞ্জন', 'মছলিশ' আর 'ভোজনবিলাসে কলকাতা' অন্যতম।

One Response

লেখাগুলো এতো সুন্দর হয়ে, যে মনে হয় গল্প শুনছি, একবার শুরু করলে, শেষ না দেখে ছাড়া যায় না, আর তার সাথে সেই সময়ের, সেই মূহুর্ত গুলো ধরে রাখা ফোটোগুলো…. সব নিয়ে অনবদ্য…